Инновационные факторы в системе обеспечения экономической безопасности страны

Автор: Алиев Адалят Байрамали Оглы

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 1 (25), 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена исследованиям внедрения инновационных факторов в систему обеспечения экономической безопасности государства. Инновационные факторы и экономическая безопасность страны определяются в исследовании её научно-технологическим потенциалом. Раскрыта суть базирования инновационных приоритетов Азербайджанской Республики. Рассмотрены две основные категории инноваций. Исследованы возможные результаты государственной инновационной политики в деле обеспечения экономической безопасности страны. Разработана схема инновационного возрождения промышленного потенциала страны, обеспечивающего усиление экономической безопасности.

Инновация, государственная политика, структурные преобразования, инвестиционно-инновационный потенциал, инновационная политика, законотворчество, инновационные категории, экономическая безопасность, возрождение промышленной и научно-технической сферы

Короткий адрес: https://sciup.org/147109492

IDR: 147109492 | УДК: 339.97

Текст научной статьи Инновационные факторы в системе обеспечения экономической безопасности страны

В начале 90-х годов ХХ в. Азербайджанская Республика обладала мощнейшим интеллектуальным, научно-техническим и производственным потенциалом.

Это давало возможность сделать рывок в повышении эффективности функционирования народнохозяйственного комплекса и качества жизни граждан Азербайджана.

Однако в период реформирования общественно-политической системы, т.е. перехода от социализма к капитализму, непрофессионализм законодательной и исполнительной власти привел к отрицательному результату.

Сегодня ощутимое улучшение макроэкономических показателей совершенно не связано с инновационной стратегий государства, а связано с экспортом нефти и нефтепродуктов и носит временный, конъюнктурный характер. За 20 лет удельный вес инновационно-активных предприятий в стране уменьшился в 22 раза. В то же самое время многие развитые страны, такие как США, Япония, Германия, Франция, и передовые компании мира переходят к новой инновационной экономической политике, к экономике, способной обеспечить всеобщее качество производимой продукции на основе серьезного развития базы знаний.

Следуя инновационно-экономической политике, США увеличили расходы федерального бюджета на образование в период 2000 – 2010 гг. на 50%. Например, по сравнению с Россией в США расходы на эти цели за указанный период стали выше в 100 раз. Поэтому, если не построить должным образом систему образования, то рыночные инновационно-экономические отношения вряд ли будут возможны для возрождения экономики страны СНГ. При нынешней государственной политике управления нельзя построить эффективные принципы новой инновационной экономики.

Научная новизна данной статьи заключается в разработке эффективного механизма функционирования и управления инновационным предпринимательством; в обосновании факторов активизации роли государственного регулирования инновационной деятельности; в эффективной характеристике экономики стран с рыночными отношениями, экономики стран с переходной экономикой (страны СНГ) и определении роли государства в управлении экономикой в кризисных условиях.

Можно уверенно утверждать, что ключевыми инструментами новой инновационно-экономической политики являются системный подход и системный анализ. Здесь имеется в виду система единства объектов управления и его внешних связей. Системный анализ объекта, субъекта управления должен проводиться в следующей последовательности:

-

а) изучение своих инвестиционных и инновационных возможностей и формулирование экономической миссии;

-

б) исследование и прогнозирование тенденций инновационного развития объектов дальнего и ближнего окружения;

-

в) исследование и прогнозирование параметров рынков потребителей инновационной продукции и конкурентов;

-

г) исследование и прогнозирование параметров рынков поставщиков инновационной продукции;

-

д) формулирование целей, функций и построение (развитие) структуры объекта на инновационной основе.

Таким образом, на базе результатов системного анализа разрабатывается стратегия развития объекта на инновационной основе.

Исследования показывают, что условием развития общества являются действенные республиканские законы, стратегии и программы. Изучение их по различным аспектам образования и науки, прогнозирования и разработки социально-экономического плана развития Азербайджанской Республики, отраслей народного хозяйства и управления конкуренцией позволяет прийти к заключению, что системная разработка этих документов не проводилась, а если и проводилась, то цели, задание и результаты оказались в конечном счете неконкретными. Поэтому инвестиционные и инновационные программы не дают и не дадут желаемого результата. Общеизвестно, что основным законом, определяющим качество актов по управлению экономикой страны, является Конституция [3, с. 7-10].

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики при разработке республиканских законов в качестве образцов берут отдельные законы и нормативные акты передовых западных стран, но при этом выбранные законы в области конкуренции, конкурентоспособности, инновационной деятельности, развития личности, образования, здравоохранения, культуры, стандартизации, информационно-коммуникационных технологий не учитываются в достаточной степени.

Отсутствует система прогнозирования, оптимизации, функционально-стоимостного анализа, ресурсосбережения, управления качеством, конкурентоспособностью и инновационными процессами.

В условиях перехода к рыночной экономике особую важность приобретает инновационная политика как фактор обеспечения экономической безопасности государства. Инновационная политика государства представляет важнейший элемент экономической и научно-технической политики. Она определяет основную направленность базисных инноваций на уровне регионов страны, в межгосударственных отношениях, а также механизм осуществления данных приоритетов.

Исследования показывают, что выработка инновационных приоритетов в Азербайджанской Республике должна базироваться:

-

• на долгосрочных экономических и научно-технических прогнозах;

-

• фиксации данных приоритетов в инновационных программах и документах нормативного характера;

-

• государственной поддержке приоритетных базисных инноваций и государственных инновационных программ;

-

• поддержке малого бизнеса

-

• создании законодательной базы инновационной деятельности.

Роль инновационной политики государства нарастает во время технологических кризисов, перехода к новому технологическому укладу, т.е. при крайней необходимости государственной поддержки базисных инноваций и применения законодательства антимонопольного характера с целью сдерживания воздействия монополий, стремящихся сохранить устаревшую технику, старый технологический уклад.

Инновационная политика Азербайджана в стратегическом отношении долж- на быть нацелена на элиминацию технологической деградации, освоение пятого технологического уклада, повышение инновационной активности, формирование единой инновационной политики страны [1, с. 102-104].

Реформирование экономики в нашей стране зависит от проводимой государством инновационной политики. Она способствует возникновению стимулов к коммерциализации инноваций на предприятиях и в институтах, обладающих хозяйственной самостоятельностью, увеличению конкурентоспособности отечественной продукции и развитию новых институциональных механизмов конкурсного финансирования НИОКР.

Необходимо учитывать обострение проблем управления инновационными процессами, заключающихся:

-

• в ослаблении административных рычагов управления;

-

• сокращении количества координирующих структур;

-

• сокращении отраслевой науки, затруднившем внедрение новых научных разработок;

-

• ухудшении кадрового и материального потенциала научных институтов вследствие внешней и внутренней «утечки умов»;

-

• снижении статуса работников науки;

-

• материальном износе парка приборов, степень которого достигла порочных значений и т.д.

Таким образом, инновационное развитие азербайджанской экономики вызывает потребность в элиминировании административных и ведомственных барьеров и обеспечении хозяйственной самостоятельности субъектов инновационного процесса.

Следует отметить, что на смену вышеперечисленным пришли и другие факторы, которые значительно сдерживают инновационную активность хозяйствующих субъектов. Они состоят:

-

• в отсутствии стратегической мотивации у большинства субъектов отечественной экономики;

-

• возникновении существенных ресурсных ограничений для экономики;

-

• снижении креативного компонента в деятельности человека, обусловленном сменой ценностей.

Исходя из этого в настоящее время в нашей стране, да и в странах СНГ, на первое место выдвигаются следующие проблемы инновационного сектора:

-

> элиминирование «непрозрачности» рынка инноваций, т.е. ликвидация неформальных способов трансфера технологий, а также сложность финансово-правовых отношений;

-

> развитие коммуникационных каналов, обеспечивающих связь субъектов инновационных процессов;

-

> создание специализированных инструментов финансирования инновационных проектов.

Перечисленные выше проблемы вбирают в себя термин «инфраструктура инновационного рынка», означающий совокупность хозяйствующих субъектов и механизмов, материально и организационно обеспечивающих эффективное взаимодействие производителей и потребителей наукоемкой продукции в годы создания инноваций и последующее распространение наукоемкой продукции в экономике.

Исследования показывают, что повышения эффективности производства в современных условиях можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающего конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Актуальной проблемой является поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях. Развитие новых технических и организационно- технологических решений создаёт условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дополнительный импульс для экономического роста. По своей природе инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах научнопроизводственной деятельности.

Основоположник теории инновации – Й. Шумпетер, рассматривая инновацию, особенно техническую, как средство предпринимателя для получения прибыли, обосновал, что динамичный предприниматель является источником конъюнктурных колебаний. Анализируя причины этих колебаний, Й. Шумпетер, впервые в экономической науке, выделил «новые комбинации изменений в развитии» и дал им характеристику.

Й. Шумпетер выделил пять типичных изменений:

-

1) изготовление продукции с новыми свойствами;

-

2) внедрение нового метода (способа) производства;

-

3) освоение новых рынков сбыта;

-

4) использование нового источника сырья;

-

5) проведение соответствующей реорганизации производства.

То, что Й. Шумпетер подразумевал под понятием «инновация» в 30-х годах ХХ столетия, происходило вследствие использования новых или усовершенствованных решений технического, технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции. В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Традиционно все инновации делятся на две основные категории: технологические и нетехнологические. Многие исследователи утверждают, что технологические инновации являются основой интенсивности развития производства.

К нетехнологическим инновациям относят инновации организационного, управленческого, правового, социального, экологического характера. Исследования показывают, что в переходный период вся производственная сфера и сфера обслуживания в странах СНГ столкнулись с ситуацией 30-х годов, выход из которой возможен только с помощью внедрения технологических и нетехнологических инноваций на основе «комбинаций изменения в развитии», охарактеризованных Й. Шумпетером.

Как свидетельствуют исследования, в силу разных объективных и необъективных причин колоссальные возможности стран СНГ были блокированы неповоротливыми, неэффективными государственными аппаратами в период перехода к рыночным отношениям.

В результате чего страны СНГ столкнулись с полной остановкой многих заводов и фабрик, с полной потерей квалифицированной рабочей силы во всех сферах народного хозяйства.

Наряду с этим снизилась экономическая безопасность этих стран как часть национальной безопасности. Исследования показывают, что без консолидации хотя бы вокруг базовых общенациональных ценностей и задач противостоять угрозам экономической и национальной безопасности невозможно. По большому счету, сдерживание инновационного развития объясняется тем, что до сих пор не определена стратегия государственной инновационной политики, которая должна определить роль и место государства в обеспечении инновационного процесса в инновационной сфере.

Современная практика стран с рыночной экономикой свидетельствует, что государство активно регулирует экономику. Страны с переходной экономикой должны иметь правительство, которое активно регулирует, возрождает производственные сферы путем внедрения инновационных и инвестиционных вложений в сферу производства.

В странах с переходной экономикой именно государство, а не «невидимая рука рынка» призвано определять задачи возрождения отраслей народного хозяйства на инновационной технологической и нетехнологической основе.

Какой быть экономике, определяет не рынок, а государство, ибо бизнес стран с переходной экономикой самостоятельно не способен осуществить структурные реформы, устранять диспропорции, выравнивать экономические и социальные различия.

Сегодня важным условием обеспечения экономической безопасности является информация и промышленность. Именно эти факторы служат основанием для выбора политики и стратегии возрождения экономики на основе инновационной поддержки и научно обоснованного внедрения инноваций в сферу производства.

Государственная инновационная политика должна стать составной частью социально-экономической политики, направленной на развитие и стимулирование инновационной деятельности, под которой понимается создание новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ либо научных достижений.

И поэтому автор считает, что государственная инновационная политика определяется как совокупность общественно- экономических отношений между государством и субъектами научно-технической деятельности по вопросу создания, преобразования и использования инноваций для обновления всех сфер жизнедеятельности граждан при условии исполнения государством мер правового обеспечения и соблюдения нравственно-этических аспектов формирования инновационной системы. И решение данной проблемы должно осуществляться на основе выполнения действенной функции государственных органов по регулированию инноваций: стимулирования инноваций, создания правовой базы инновационных процессов и формирования научно-инновационной структуры, связанных с решением первоочередных задач, стоящих перед государством в сфере инновационной деятельности на современном этапе.

Государственная инновационная политика должна формироваться и реализоваться исходя из признания приоритетности инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения оборонной, технологической, промышленной, экологической безопасности, что позволило бы усилить экономическую и национальную безопасность.

К сожалению, проведение эффективной инновационной политики в странах СНГ сегодня невозможно, так как все сферы промышленного производства, науки, исследований и разработок пришли в упадок.

За последние 20 лет серьёзных положительных сдвигов в инновационной политике стран СНГ не произошло. Мнение же ряда экономистов, что современную экономику определяет рынок, а не государство, абсолютно беспочвенно. Особенно это касается вопросов развития экономики стран СНГ.

Дело в том, что многие страны с капиталистическим общественно-политическим строем, имеющие вековые формы экономического развития, соединяли свой промышленный и финансовый капитал с целью модернизации промышленного производства и таким путем проводили инвестиционную и инновационную политику, связывающую науку и производство. Однако даже эти условия не способствовали эффективности развития рыночной экономики с целью улучшения условий жизни людей.

Экономика стран СНГ, в том числе и азербайджанская, совершенно отличается от многовековой капиталистической экономики. Дело в том, что шагнувшие в рыночную экономику бывшие страны СССР растеряли свой научный потенциал, огромную массу квалифицированного рабочего персонала и скатились на уровень 50-60-х годов прошлого века. Все страны СНГ, как и Азербайджанская Республика, превратились в поставщиков сырья. Уровень экспорта в этих странах складывается на 92 – 97% за счет экспорта нефти и газа. Все другие сферы промышленности, в которых не выпускается конкурентоспособная продукция, практически прекратили своё существование, и поэтому без инновационной политики государства не может быть речи об обеспечении экономической безопасности.

Автор считает, что кризисные явления в странах СНГ и в Азербайджанской Республике по своей структуре намного сложнее, чем кризисы, охватившие развитые капиталистические страны. Здесь мы сталкиваемся, с одной стороны, с кризисным явлением в странах с мощным промышленным потенциалом, в которых выпускается конкурентоспособная продукция, имеется теснейшая связь науки и производства; с другой стороны, с кризисом в странах со слабым промышленным потенциалом, совершенно не способных производить конкурентоспособную продукцию, растерявших связь науки с производством. И в том, и другом случае имеется в виду их инновационный фактор в обеспечении экономической и национальной безопасности государства, затрагивающий законодательную, монополистическую, социальную, банковскую и профсоюзную деятельность.

Государственное вмешательство в экономику в начале ХХ века складывалось стихийно и не имело теоретического обоснования как проявление экономических механизмов вхождения в кризис и предупреждения кризисов.

Исследование автором истории «великой депрессии» – экономического кризиса в США 1929 – 1933 годов – показывает, что именно государство сделало все от него зависящее для его ликвидации. Тогдашние президенты США Э. Гувер и Д. Рузвельт провели через Конгресс ряд важных законов.

К ним относились законы о займах для фермеров и бизнесменов, о программах проведения научно-промышленной политики, общественных и строительных работ. Хотя эти полумеры не позволили полностью восстановить положение, но снизили кризисные явления до минимума. Вместе с тем катастрофические перемены окончательно подорвали веру в то, что стихийно организуемый рынок при минимальном участии и вмешательстве государства способен обеспечивать равновесие и устойчивость в экономике.

Тогда уже было ясно, что в существующей экономической теории имеются серьезные проблемы. И эти проблемы завели в тупик многих экономистов, в том числе и К. Маркса. «Великая депрессия» прояснила произошедший экономический парадокс.

Первый шаг к его разрешению был сделан Дж. М. Кейнсом в труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Основным достижением Дж. М. Кейнса было то, что он опроверг существовавшее до этого утверждение, что рыночная экономика способна себя саморегулировать. Ученый показал, что она имеет тенденцию к застою, создающему внутреннее напряжение в экономических и социальных отношениях, которое необходимо снимать путем вмешательства государства.

Автор считает, что в странах СНГ, в том числе Азербайджанской Республике, вмешательство государства в экономику должно происходить с большей скоростью, чем в развитых странах, на основе инновационных факторов, что необходимо для возрождения конкурентоспособной промышленности, снижения социальной напряженности и повышения уровня экономической безопасности. Источником внедрения инновационных факторов должны являться средства, поступающие за счет экспорта сырьевых ресурсов. Результаты внедрения инвестиционного, инновационного фактора в нефтяном секторе Азербайджана привели к увеличению добычи нефти в 2011 году по сравнению 1992 годом в 11 раз (таблица) .

Развитие инновационной деятельности в нефтяной промышленности Азербайджанской Республики в 2005 – 2011 г.

|

№ п/п |

Показатели |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

1. |

Объем отгруженной на экспорт нефтяной продукции, млн. тонн |

33,6 |

43,6 |

47,8 |

29,7 |

49,5 |

49,8 |

50,3 |

|

2. |

Затраты на технологические инновации, млрд. долл. |

1,2 |

1,3 |

1,1 |

1,3 |

1,6 |

1,2 |

1,1 |

|

3. |

Количество инновационных предприятий |

5 |

11 |

12 |

15 |

18 |

21 |

23 |

Возникает вопрос: как же возродить отечественное промышленное производство в условиях жесткой конкуренции путем применения инноваций как основного рычага развития?

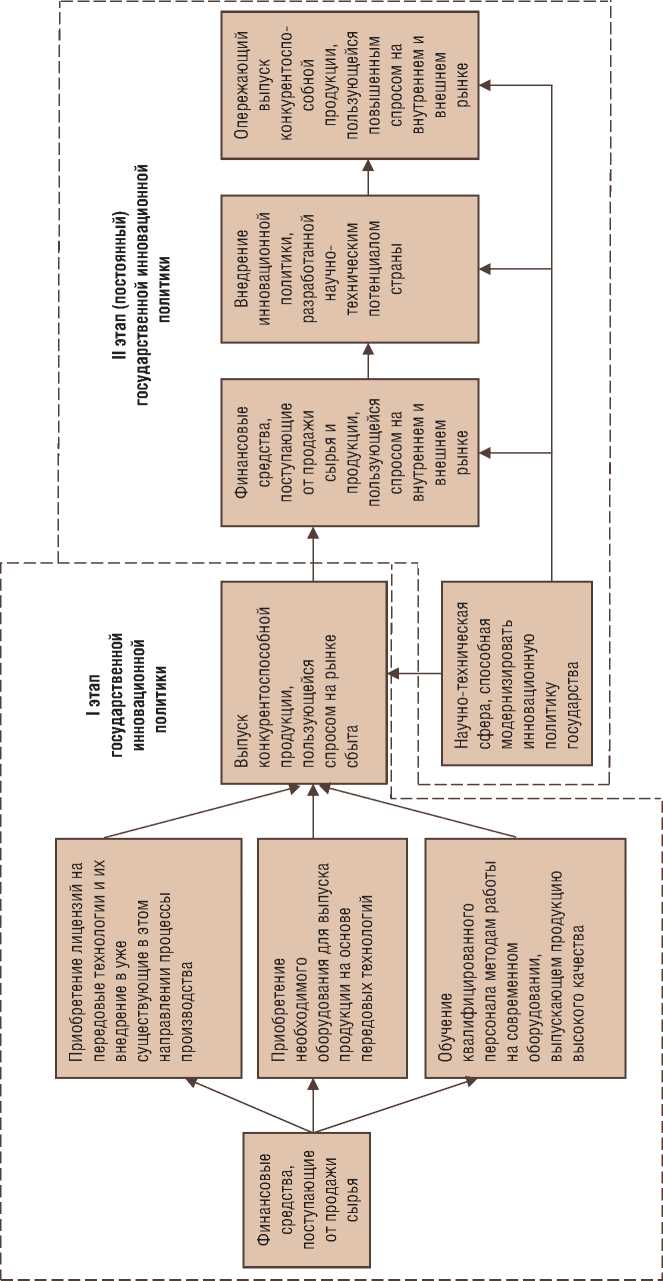

Исследования показывают, что существуют два способа реализации инвестиционной стратегии, которая позволила бы улучшить экономическую безопасность государства.

Первый – уделение особого внимания научно-техническому потенциалу страны.

Второй – осуществление стратегии переноса имеющегося зарубежного научнотехнического потенциала и нововведений в собственную экономику. Такая стратегия была использована в первую очередь Японией в послевоенный период, когда в таких высокоразвитых странах, как США, Англия, Франция, Германия, она закупала лицензии на разработанные высокоэффективные технологии для освоения производства новейшей продукции, пользовавшейся спросом на международном рынке, и для последующего создания и развития собственного научно-технического и научно-производственного потенциала. Это обеспечило реализацию дальнейшего инновационного цикла от фундаментальных исследований и разработок до внедрения собственных инноваций с целью модернизации производства.

Как показывают исследования, в сложившихся условиях, когда производственная и научная сфера пришли в упадок и потеряна связь науки с производством, первый путь проведения инновационной политики практически невозможен.

Наиболее обоснованным и результативным является второй, т.е. японский, путь возрождения инновационной промышленной и научно-технической сферы [2, с. 65-69].

Такая стратегия была принята не только Японией, но и Китаем и рядом стран ЮгоВосточной Азии. Классический пример – это создание конкурентоспособной южнокорейской автомобильной промышленности и промышленности по выпуску высокоэффективных средств вычислительной и бытовой техники, электроники.

Азербайджанская Республика должна разработать и выбрать собственную стратегию активизации инноваций, которая опиралась бы на имеющийся производственный, интеллектуальный и сырьевой потенциал. Стратегия инновационно-технологического прорыва, – если она будет разработана, принята и последовательно внедрена при поддержке государства, – даст Азербайджану последний шанс остановить падение в технологическую пропасть и возродить производство в народнохозяйственном комплексе до уровня соответствующих международных стандартов.

Исследования показывают, что многие страны мира занимаются проблемами обеспечения необходимой внешней и внутренней экономической и технологической информацией, представляющей определенный инновационный интерес для национальных предприятий и коммерческих структур.

В этом плане примечателен опыт Японии, в которой с 1958 года при министерстве промышленности создана внешнеторговая организация, занимающаяся сбором научно-инновационных разработок по всему миру и их анализом. Экономическую информацию эта организация получает благодаря тесным контактам с официальными представительствами всех экономически развитых стран. Отбор и качественный анализ инновационных нововведений осуществляется в Японии (как и во Франции, Германии и др.) с помощью информационной системы.

Именно такой путь внедрения инноваций способствует поддержанию экономической безопасности страны на должном уровне.

Схема инновационного возрождения промышленного потенциала страны, обеспечивающего экономическую безопасность

Возрождение промышленного потенциала стран СНГ требует определения информационных, финансовых, кадровых источников, обладающих способностью проведения инновационной политики с учетом наличия внутренних сырьевых ресурсов и прошлого опыта в различных сферах промышленности. Например, Азербайджанская Республика обладает такими достаточными сырьевыми ресурсами, как нефть, газ, хлопок, шерсть, шелк, табак и др., а также интеллектуальным ресурсом, характеризующимся опытом по переработке сырья, выпуску бытовой и промышленной продукции, квалифицированными научно-техническими и инженерными кадрами, способными в кратчайшие сроки восстановить свой научный потенциал на основе заимствованных инновационных новшеств, вводимых в производственные сферы. На рисунке показаны пути и источники проведения инновационной политики в Азербайджанской Республике, способствующие усилению экономической безопасности.

Ускоренное внедрение схемы проведения инновационной политики по усилению экономической безопасности страны требует обеспечения инновационной направленности инвестиций, прежде всего иностранных, для освоения передовых технологий шестого технологического уклада.

Особенно актуальна для реализации второго этапа инновационной политики интеграция науки, вузов и производства по выбранным стратегическим инновационным приоритетам, которая будет способствовать привлечению талантливой молодежи.

Таким образом, структурная перестройка сфер народного хозяйства с целью обеспечения должного уровня экономической безопасности страны требует научно обоснованной инновационной политики государства. В свою очередь, для этого необходимы определенные финансовые, интеллектуальные, информационные затраты. Научно обоснованная инновационная политика способствует укреплению экономической безопасности государства, возможному благодаря инновационному возрождению промышленности, народного хозяйства страны на поэтапной основе.

При этом велика роль государства как в проведении инновационной политики в приоритетных направлениях, так и в создании прогрессивных инфраструктур инновационной деятельности, обеспечении взаимодействия науки, образования, производства и формировании благоприятной финансово-кредитной сферы для развития инновационной деятельности.