Инновационные формы диалога между властью и обществом

Автор: Итиуридзе Лали Алексеевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Коммуникации и общество

Статья в выпуске: 9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются инновационные формы взаимоотношений власти и населения. Упор делается на субъектных качествах населения как субъекта политики. Особо подчеркивается тезис, что применение органами власти инновационных диалоговых моделей требует встраивания данных видов деятельности в регламенты должностей, дополнения прав и обязанностей в рамках определенных компетенций. По мнению автора, для конструктивного диалога между властью и обществом необходимо наличие двусторонних коммуникаций и общего смыслового информационного пространства.

Общественное мнение, интернет-коммуникации, информационное взаимодействие, органы местного самоуправления, субъекты гражданского общества, инновационные диалоговые модели

Короткий адрес: https://sciup.org/170168084

IDR: 170168084

Текст научной статьи Инновационные формы диалога между властью и обществом

В опрос о населении как субъекте социально-политической деятельности в демократическом государстве априори относится к той категории, где ответ закладывается в сознание российского гражданина еще в юном возрасте. В ст. 3 Конституции РФ объясняется, почему население выступает как субъект политики наряду с государством, партиями и другими социальными объединениями. Более того, реализуемый населением социальный контроль является социальнополитической деятельностью, что дает основание рассматривать население как субъект социального контроля наравне с субъектом политики.

Тем не менее вопрос о характере деятельности населения, реализуемой им как субъектом политики в системе местного самоуправления, остается спорным до сих пор, отчасти в силу невыясненности вопроса соответствия населения необходимым качествам субъекта политики на уровне местного самоуправления.

Известный современный российский ученый Г.В. Атаманчук в исследовании государственного управления на основе синегретического подхода обращает внимание на систему управленческой культуры, распространяемой на все население, как определяющую рациональность и эффективность государственного управления и отмечает, что «в государственном управлении демократического государства» «тяжесть обеспечения законности» как социальной ценности «лежит на самом обществе» [Атаманчук 2014].

Можно отметить, что в вышеперечисленных тезисах исследователя в вопросе соотношения власти и населения как субъекта упор делается на субъектных качествах. Таким образом, население, реализуя социальный контроль в системе местного самоуправления, выступает в роли субъекта политики. Соответственно, характеристику субъекта социального контроля население может приобрести только при демократическом режиме государства, неизменными атрибутами которого выступают признание народа источником власти и местного самоуправления.

Другими словами, существенными условиями обретения статуса субъекта социального контроля в системе местного самоуправления является наличие потребности в реализации социального контроля и субъектность, составленная из самостоятельности, социальной активности, ответственности и гражданского самосознания.

Следует отметить, что значимым фактором повышения эффективности информационного взаимодействия между государством и институтами гражданского общества в условиях демократии является не столько свобода доступа к информации, обеспечение информационных потребностей, сколько активное вовлечение граждан в политическую и общественную деятельность. Такое участие может осуществляться через выражение мнений граждан, учет их предложений, включение в совместную деятельность.

Общественное мнение является институтом, выражающим сущность определенной исторически сложившейся морали и нравственности общества на основе традиций и ценностей, отношение определенных социальных общностей к различным проявлениям общественной жизни.

Под общественным мнением можно понимать состояние массового сознания, заключающее в себе отношение людей к событиям и явлениям социальной действительности, к деятельности различных социальных институтов, групп и отдельных личностей, а также вытекающую из этого отношения практическую деятельность этих людей [Сивоконь 2012].

Общественное мнение формируется на основе доступа к информационным источникам, касающимся определенных важных для общества вопросов, конкретного вопроса или группы вопросов. При этом важно иметь в виду, что общественное мнение формируется на основе информации и может как отражать реальное положение вещей, так и искажать действительность. Информация как важнейший источник общественной деятельности играет огромную роль и, конечно, не сводится лишь к механической передаче сведений. Возможности влияния информации превосходят действительную значимость познаваемого объекта.

Современные возможности интернет-коммуникаций становятся все более доступными для граждан. Возрос набор электронных государственных и социально значимых услуг, инструментов общественной экспертизы, гражданского контроля.

На фоне стремительного развития интернет-коммуникаций особенно ярко проявляется слабое использование инновационных методик встраивания растущей активности граждан в конструктивную совместную деятельность с органами власти, служащую интересам позитивного демократического развития российского общества. Для «диалоговых» инструментов необходимо наличие условий для организации социально значимого диалогового общения.

Важно не просто наличие коммуникаций для одностороннего информирования друг друга, не большое число участников диалога, а наличие различных позиций, разнообразие мнений и желание консолидировать усилия. Только в результате син- теза различных взглядов может родиться новое понимание, осознание принципиально нового решения.

Применение инновационных диалоговых моделей органами власти требует встраивания данных видов деятельности в регламенты должностей, дополнения прав и обязанностей в рамках определенных компетенций. Для этого требуется выполнить ряд масштабных дополнительных исследований с целью разработки и адаптации типовых регламентов должностей, включающих использование новых видов деятельности и разработанных в проекте моделей.

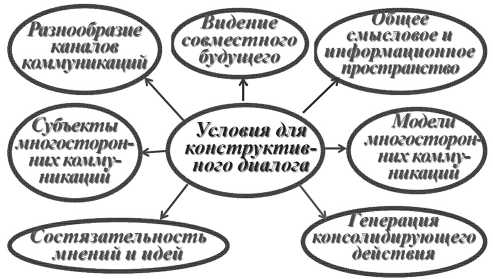

Развитие гражданского общества, широкое применение информационнокоммуникационных технологий и усложнение задач, стоящих перед современными государствами, обусловили рост актуальности взаимодействия органов власти и населения посредством интернет-технологий. Для осуществления конструктивного диалога между властью и обществом необходимы следующие условия: 1) наличие двусторонних коммуникаций и общего смыслового информационного пространства; 2) состязательность мнений и идей; 3) видение общего совместного будущего; 4) генерация консолидированного действия (см. рис. 1).

остязательность мнений и идей _

^СубьектыХ .многосторонних камму- ,

< никации У общее г смысловое и ' информационное ^пространство л енерация^*^ консолидирующего < действия v

П\1знообрази<г каналов захииуникащиг

Условия для* конструктив ного диалога

^Модел!^\ многжтороз нихкохииу-^никации/

/'Видениях совместного \будущего л

Рис. 1. Условия для конструктивного диалога власти и общества

Диалог в его современном понимании – это, прежде всего, коммуникация, общение, взаимодействие. При этом диалог не синонимичен коммуникации. Коммуникация – это связь между субъектами информационного обмена. А диалог – это тип дискурса. Вслед за Т.Н. Колокольцевой и другими исследователями мы исходим из фундаментального членения дискурсов на два основополагающих типа: монологические и диалогические дискурсы. Диалогический дискурс – это такая коммуникативная деятельность, в которой участвуют, по крайней мере, два (или более) субъекта коммуникации, взаимодействующие друг с другом. Монологический дискурс – это однонаправленная коммуникация между субъектом и объектом. Субъект коммуникации передает информацию, объект ее принимает. Это линейный однонаправленный субъект-объектный, или монологический дискурс.

Для определения специфики дефиниции «диалог государства и гражданского общества» [Зайцев 2014: 66] нам необходимо сопоставить ее со смежными разновидностями диалога, выявив их сходство и различия. Диалог государства и гражданского общества – это одна из разновидностей общественного диалога. При этом под общественным диалогом мы понимаем любой диалог, который носит не межличностный или межиндивидуальный, а общественный характер и протекает в публичной сфере или в публичном пространстве.

При этом предметом общественного диалога могут быть вопросы, связанные с самыми различными сферами и субсферами жизни общества. К примеру, это могут быть какие-то актуальные и злободневные политические вопросы, собственно социальные проблемы, или же предметом публичного дискурса и обсуж- дения может стать широкий спектр вопросов из сферы социально-трудовых, межнациональных, межрелигиозных, межкультурных, межцивилизационных отношений.

Эти и другие проблемы могут соответствовать тем или иным разновидностям общественного диалога: политического и социального диалога, межсекторного социального партнерства и т.д. В той или иной степени они могут быть отнесены и к диалогу государства и гражданского общества, который в силу российской социокультурной традиции очень тесно переплетен практически со всеми видами и типами общественного диалога, но в то же время обладает своей особой спецификой и в ряде случаев существенно отличается от них.

Основными причинами, препятствующими осуществлению конструктивного диалога между органами власти и обществом в интернет-коммуникациях, являются: техническая неподготовленность площадки – отсутствие официального сайта, отсутствие или недостаток компетенции у работника государственного органа, осуществляющего коммуникацию, отсутствие доверия у граждан как к органу власти, так и руководителю органа, недостаток необходимой для граждан информации [Модели диалога… 2015: 85].

Субъекты гражданского общества чаще общаются с чиновниками через официальные сайты организации, приемные интернет-портала, иногда могут обратиться на «горячую линию» или написать жалобу на сайте органа власти. Однако среди не часто востребованных инновационных форм диалога между обществом и властью оказались интернет-опросы, ссылки на аккаунт в социальных сетях с сайта органа власти, возможность выдвинуть инициативу или предложить свое решение проблемы (краудсорсинг), онлайн-присутствие на официальных заседаниях.

Главными препятствиями на пути развития интернет-диалога, по мнению представителей субъектов гражданского общества, являются формальные ответы на обращения граждан, отсутствие обратной связи, отсутствие возможности продолжить диалог после ответа, непубличность сотрудников государственного аппарата.

Кроме этого, необходимо отметить недостаточно высокий уровень информированности населения о деятельности общественных организаций и их посреднических возможностях. Большинство граждан отмечают отсутствие результатов эффективности в коммуникации между органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями. Недостаток информации о работе общественных организаций порождает в сознании людей сомнения в их необходимости вообще. В совокупности все эти факторы приводят к пониманию того, что взаимодействие власти и общества нуждается в активном развитии и представлении инновационных форм.

В целом необходимо отметить, что состояние диалога на уровне управления муниципальными образованиями во многом разнится, имеет свою территориальную специфику и обусловлено дифференциацией социально-экономического уровня развития, а также разными социокультурными и общественно-политическими традициями.

При этом проведенный сравнительный анализ показывает взаимную заинтересованность в диалоге со стороны всех региональных субъектов публичной политики.

Это свидетельствует о том, что диалог региональных органов и структур государственной власти, с одной стороны, и организаций гражданского общества, а также бизнеса – с другой, нуждается в дальнейшей институционализации на основе законодательного закрепления его процедур, правил, механизмов и новых, по-настоящему дискуссионных площадок. Целью такого диалога является не только вовлечение в сферу публичной политики и политического управления представителей НКО, но и выработка на основе широкой публичной делиберации наиболее взвешенных решений, легитимирующих в глазах общества как саму публичную власть, так и конкретные ее действия и шаги.

Эффективным решением в области развития интернет-технологий может стать создание геоинформационных порталов, позволяющих жителям населенного пункта или региона оперативно информировать органы власти о конкретных пробле- мах или нарушениях в сферах ЖКХ, медицинского обслуживания, образования и т.д.

На наш взгляд, отличным катализатором в процессе построения интернет-диалога «власть – общество» может быть персональная мотивация представителей органов власти к созданию эффективной модели общения с гражданами. Прорыв в этой сфере случится только тогда, когда проблемы граждан будут напрямую отражаться на карьере и благосостоянии чиновников, когда с помощью честных выборов мы сможем влиять на состав органов власти, а их решения, в частности посредством интернет-технологий, станут прозрачными и обоснованными.

Общественный диалог – это предельно широкая междисциплинарная обществоведческая категория, в которой присутствуют и сосуществуют самые разнообразные диалогические дискурсы, в т.ч. такие, как диалог власти и оппозиции, парламентский диалог, межпартийный диалог, диалог государств и стран, политических и социально-экономических систем и режимов, идеологий, наций, культур, мировоззрений, религий, цивилизаций, поколений, исторических эпох, научных и художественных школ и направлений, стилей и образов жизни. Диалог государства и гражданского общества, равно как политический и социальный диалог, – это ведущие и наиболее распространенные формы общественного диалога в современной России, которые внутренне дифференцированы, но в то же самое время очень тесно взаимосвязаны и взаимно переплетены друг с другом.

Список литературы Инновационные формы диалога между властью и обществом

- Атаманчук Г.В. 2014. Теория государственного управления: учебник. 4-е изд. М.: Омега-Л. 234 с

- Зайцев А.В. 2014. Институционализация диалога государства и гражданского общества: компаративный анализ. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. 446 с

- Модели диалога власти и общества в интернет-коммуникациях: методическое пособие (под ред. Л.А. Василенко, Е.В. Тарасовой). 2015. М.: Проспект. 111 с

- Сивоконь А.В. 2012. Динамика общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления в период реформирования: автореф. дис. … к.соц.н. СПб. 22 с