Инновационные научно-технологические центры и их роль в подготовке научно-технических кадров в регионах России

Автор: Шаховская Л.С., Поташова И.Е.

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальная задача - достижение технологического суверенитета РФ - не может быть решена без развития отвечающей современным требованиям системы инженерного образования, которая на данный период времени, имея существенные недостатки, не позволяет решать в полном объеме стоящие перед ней задачи. Целью исследования стало определение способов и путей преодоления кризисных ситуаций в процессе подготовки научно-технических кадров в российских регионах. По мнению авторов, реализовать намеченные цели возможно через взаимосвязь высших учебных заведений с современной инновационной инфраструктурой, создаваемой в стране. Объектом исследования выступает инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы дедукции и индукции, логического, статистического и компаративного анализа. Рассмотрены юридические и практические предпосылки установления связей между создаваемыми центрами и региональными вузами с целью решения проблем, характерных для системы высшего образования при подготовке инженерных и научных кадров. Обозначены пути координации ИНТЦ и вузов при подготовке кадрового потенциала, развития новых научных направлений в вузах, восстановления практического потенциала вузовской науки.

Инновационный научно-технологический центр, инновационная инфраструктура, восприимчивость экономики к инновациям, высшее профессиональное образование, подготовка научно-технических кадров, региональный вуз

Короткий адрес: https://sciup.org/147243943

IDR: 147243943 | УДК: 378.4 | DOI: 10.14529/em240203

Текст научной статьи Инновационные научно-технологические центры и их роль в подготовке научно-технических кадров в регионах России

Принятый в 2017 году закон об инновационных научно-технологических центрах (ФЗ № 216 от 29 июля 2017 года) действует уже шесть лет. Достаточный срок, когда можно говорить о каких-либо результатах по достижению целей, обозначенных в законе. Прежде всего, предполагается, что деятельность инновационных научно-технологических центров (далее ИНТЦ) направлена на «реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах» [1].

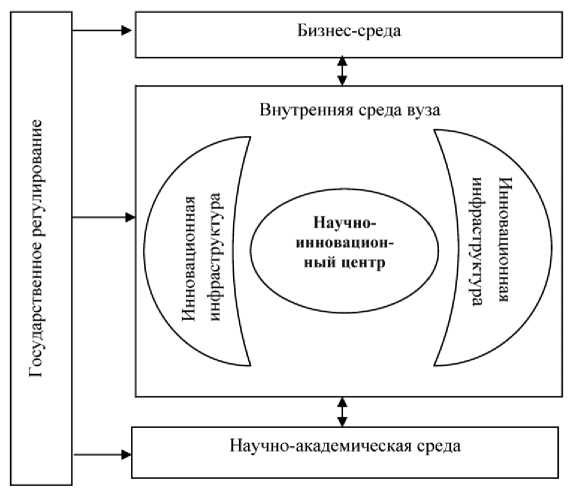

Суть закона отражает выводы и предложения, сформулированные авторами [2] в 2013 году. Предлагалось организовать в общей структуре вуза научно-инновационный центр, который бы стал основой инновационного кластера (см. рисунок). Такой подход, по мнению авторов, позволяет вузу быть вовлеченным в широкий инновационный процесс через созданную инфраструктуру, посредством которой вуз определял свое место во внешнем контуре и выступал центром, синтезирующим не только научные разработки, но и кадры, подготовленные в соответствии с новыми условиями инновационной экономики.

В открывшихся обстоятельствах, в связи с принятием закона об инновационных научнотехнологических центрах, возникает естественное желание рассмотреть связь между создаваемой инновационной структурой и региональными вузами – центрами подготовки кадров для отраслей экономики. Логично предположить, что достижение обозначенных в законе целей вряд ли возможно без формирования социально-экономической среды, восприимчивой к инновациям, основа ко-

Научно-инновационный центр вуза – основа инновационного кластера

Источник: составлено авторами

торой - образованные и высококвалифицированные граждане. Решение этой задачи обусловлено доступностью и качеством образования, его способностью к подготовке специалистов, деятельность которых обеспечит прорыв в научно-технологическом развитии страны.

Значимым направлением государственного управления в этом сегменте экономики остается ускорение темпа развития кооперации образовательной и научной деятельности и создание работоспособного инновационного комплекса при равномерном сбалансированном развитии регионов.

Теория и методы

Целью исследования является обоснование подхода к преодолению проблемы разбалансированности образовательной и научной деятельности в процессе подготовки научно-технических специалистов в российской высшей школе.

В этой связи выдвинуто предположение, что установление взаимоотношений между региональными вузами и инновационной инфраструктурой, создаваемой в РФ, будет способствовать активизации процесса подготовки инженерных кадров в соответствии с потребностью инновационной экономики.

Переход к экономике и обществу знаний существенно модифицирует механизмы как внутренней, так и внешний научной кооперации. В первую очередь существенных преобразований требует кооперация научных и образовательных структур [3].

Адаптация системы высшего образования к потребностям нового технологического уклада предполагает подготовку менеджеров и инженеров с широким кругозором знаний в сфере НТП и ориентированных на поддержание непрерывных инновационных процессов. Отстранение научного сообщества от решения образовательных проблем и федерального, и регионального уровня привело к ситуации, когда при наличии огромного числа людей, имеющих вузовские дипломы, имеет место острый дефицит специалистов практически в любой области [4, 5].

Для России - с ее уникальной дифференциацией территории по природно-климатическим, социально-экономическим, культурно-этническим и другим характеристикам - непреходящую актуальность имеют регионально пространственные аспекты научно-инновационной политики [3].

Задача исследования: выявить возможность выстраивания взаимосвязи технических региональных вузов с создаваемой инновационной инфраструктурой на примере инновационных научно-технологических центров.

В контексте закона инновационный научнотехнологический центр - это инновационный кластер или иначе - «совокупность организаций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятель- ности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной правительством Российской Федерации территории» [1].

Ядром инновационного кластера становится инициатор проекта, по инициативе которого создается инновационный научно -технологический центр. В качестве такового выступает образовательная организация высшего образования, научная организация или национальный исследовательский центр. На инициатора проекта ложится обязанность по созданию управляющих органов данного проекта, а именно управляющей компании и фонда, которые являются административным и финансовым компонентом управления научно-технологического центра. Наиболее многочисленными в этом списке являются университеты, которые могут выступить драйвером процесса создания ИНТЦ.

В мировой практике существуют такие хрестоматийные примеры, как «Кремневая долина», когда вокруг Стэнфордского университета на землях, принадлежащих университету, был образован технологический парк, в котором небольшие технологические компании вели деятельность по освоению инновационных разработок, в том числе и разработок университета. Другой пример -«Technopolis» в Финляндии, инновационная деятельность которого развернулась вокруг университета города Оулу [6]. В первом случае университет частный, во втором государственный, что лишний раз подтверждает актуальность и продуктивность частно-государственного партнерства.

Тем не менее проводить прямые аналогии не совсем корректно, поскольку движущей силой этих масштабных проектов являются экономические отношения, которые формируются в соответствии с общественно политической ситуацией.

Одной из основных деятельных единиц проекта является участник проекта - российское юридическое лицо, которое в соответствии с настоящим федеральным законом получает статус участника проекта с закрепленными правами и ведет научно-техническую деятельность.

Государство в данном случае выступает как цементирующий эту структуру фактор, формируя правовое пространство, предоставляя материальные (в виде земли, зданий) и финансовые ресурсы, а также налоговые льготы. Участники проекта имеют право на освобождение от обязанностей налогоплательщика (табл. 1).

Несомненно, такие льготы (см. табл. 1) направлены на создание среды наибольшего благоприятствования для ведения высокорискованного инновационного бизнеса и способствуют достижению одной из целей проекта - коммерциализации результатов сферы исследований и разработок.

Субъекты РФ, в которых расположены инновационные научно-технологические центры, ха-

Таблица 1

Льготы, предоставляемые участнику проекта

|

Вид налога |

Ставка налога для участника проекта |

|

Налог на прибыль |

0 % на десять лет |

|

Налог на имущество |

0 % на десять лет |

|

Налог на добавленную стоимость |

0 % на десять лет |

|

Тарифы страховых взносов |

15 % |

|

Таможенные пошлины |

0 % |

|

Пошлины на иностранных работников |

0 руб. |

|

Разрешение на привлечение иностранных работников |

не требуется |

|

Получение лицензии на медицинскую и образовательную деятельность |

не требуется |

Источник: (дата обращения 11.01.2024)

рактеризуются как регионы с высоким и средним уровнем инновационного развития [7]. Это означает, что деятельность ИНТЦ осуществляется в подготовленной к восприятию инноваций экономической среде.

Если проследить динамику создания инновационных научно-технологических центров, то можно выявить некоторые особенности. Представленный (табл. 2) список созданных и создаваемых научно-технологических центров показателен тем, что дает представление о принципах, лежащих в основе процесса организации ИНТЦ. Во-первых, они создаются на базе ведущих вузов и это логично; во-вторых, обозначенная деятельность ИНТЦ – это реализация приоритетов научно-технологического развития страны в соответствии с указом «О стратегии научно-технологического развития РФ», что тоже логично. Географически 42 % ИНТЦ расположены в Центральном федеральном округе, и здесь нет отступления от логики, поскольку Центральный федеральный округ обладает большим научным, промышленным и человеческим потенциалом.

В то же время другие регионы страны не являются активными участниками этого процесса. Например, восточные федеральные округа практически не охвачены, хотя промышленный комплекс, обеспечивающий внешнеторговый баланс и безопасность существования страны, сосредоточенный в этих регионах, а также их обширная и малонаселенная территория требуют к себе повышенного внимания для сохранения, по выражению А.В. Бузгалина, «целостности пространственного развития» [8].

Процесс создания инновационных научнотехнологических центров носит фундаментальный характер. Происходит не просто координация отдельных частей инновационной инфраструктуры, а создается самостоятельный экономический субъект на обособленной территории, управляемый внутри созданной структурой – «управляющей компанией», обладающей достаточно широкими полномочиями вплоть до замены полномочий органов государственной власти Российской Феде- рации. Наконец, такая экономическая структура, как инновационный научно-технологический центр, одновременно имеет четкую привязку к конкретной территории и к источнику генерации научных знаний, и это только подчеркивает обособленность и фундаментальность данной инновационной инфраструктуры.

На современном этапе развития общества можно говорить о максимальном сближении фундаментальной и прикладной науки. Следовательно, прикладной аспект научных знаний можно рассматривать как подготовку к широкому применению таковых через формирование новых отраслей экономики и перевод промышленного производства на технологические платформы наступающего технологического уклада, что подразумевает массированное насаждение знаний в общество. Если представить условную модель генерации, распространения и использования нового знания, то ИНТЦ здесь выступают как источники генерации знания и его первичной апробации, но для того, чтобы это знание было востребовано, нужно иметь восприимчивую среду в общем экономическом пространстве страны. Однако сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инновациям [9].

Восприимчивость – это синоним интеллектуализации экономики, когда производство, накопление, распространение и коммерческая эксплуатация знаний становятся неотъемлемыми условиями успеха и процветания индивида, компании и общества [10]. Очевидно, что это есть важное условие для перехода на более высокий уровень постиндустриальной экономики – экономику знаний. Значимую роль в осуществлении этого перехода играет человеческий капитал, которым обладает общество, особенно его ключевой элемент – интеллектуальный капитал, способный генерировать и осваивать инновации, что является решающим фактором для модернизации экономики и перехода к новым технологическим укладам.

Качество человеческого капитала в первую очередь формируется системой образования, вклад других факторов (здравоохранение, миграция, система

Таблица 2

Инновационные научно-технологические центры, созданные в РФ в соответствии с ФЗ № 216 от 29.07.2017 г.

|

№ п/п |

ИНТЦ |

Инициатор проекта |

Статус |

Федеральный округ РФ |

Уровень инновационного развития субъекта РФ |

|

1 |

«Сириус», г. Сочи, Краснодарский край |

Образовательный фонд «Талант и успех» |

Действует |

Южный |

Средний |

|

2 |

МГУ «Воробьевы горы», г. Москва |

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» |

Действует |

Центральный |

Высокий |

|

3 |

«Долина Менделеева», г. Москва |

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» |

Действует |

Центральный |

Высокий |

|

4 |

«ИТМО Хайпарк», г. Санкт-Петербург |

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |

Действует |

СевероЗападный |

Высокий |

|

5 |

Русский г. Владивосток |

ФГАОУ ВО «Федеральный дальневосточный университет» |

Действует |

Дальневосточный |

Относительно низкий |

|

6 |

«Парк атомных и медицинских технологий», г. Обнинск, Калужская обл. |

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |

Создается |

Центральный |

Средний |

|

7 |

«Мичуринская долина», г. Мичуринск, Тамбовская обл. |

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» |

Создается |

Центральный |

Средний |

|

8 |

«Композитная долина», г. Тула |

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет |

Создается |

Центральный |

Средний |

|

9 |

«Аэрокосмическая инновационная долина», г. Рязань |

ФНБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» |

Создается |

Центральный |

Средний |

|

10 |

«Балтийская долина HUMANTECH», г. Калининград |

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» |

Создается |

Северо Западный |

Относительно низкий |

|

11 |

«Интеллектуальная электроника – Валдай», г. Великий Новгород |

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» |

Создается |

Северо Западный |

Средний |

|

12 |

«Татищев», г. Екатеринбург |

ФГЬАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |

Создается |

Уральский |

Относительно высокий |

|

13 |

«Квантовая долина», г. Нижний Новгород |

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» |

Создается |

Приволжский |

Высокий |

|

14 |

«Кузбасская долина», г. Кемерово |

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и угле-химии Сибирского отделения Российской академии наук» |

Создается |

Сибирский |

Средний |

Источник: составлено авторами по материалам портала НТИРФ, (дата обращения: 11.01.2024)

исследований, культура) существенно меньше

-

[1 1]. В этой связи роль высшего образования возрастает многократно, поскольку непосредственными проводниками новых знаний выступают специалисты, которых готовят вузы нашей страны.

Они несут знания, умения и установки, позволяющие создавать доход и другие полезные эффекты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие затраты, для себя, работодателя и для общества в целом [11].

Целью высшего образования является подготовка высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства [12].

Потребности общества и государства формируются в зависимости от общественнополитических событий, происходящих в жизни социума, поэтому, чтобы оценить состояние системы высшего образования РФ, следует рассмотреть такой аспект развития российской экономики, как изменение ее структуры в результате прошедших и надвигающихся перемен. Во-первых, в конце прошлого века произошла смена экономической модели в России, это повлекло за собой разрушение промышленной базы. Большое число предприятий прекратило свое существование, причем в это число входили и те, которые имели достаточно высокий технологический уровень. Была нарушена координация, обеспечивающая связь науки, промышленности и подготовки кадров. Место промышленных производств в общей структуре экономики заняла торговля товарами, созданными вне пределов страны. Во-вторых, происходит смена технологического уклада в мировой экономике, но поскольку Россия входит в этот процесс через революционные преобразования, то наблюдается естественное запаздывание развития промышленной базы на основе научных принципов нового технологического уклада. Подтверждает это и скорость создания ИНТЦ. За шесть лет, прошедших с момента принятия закона об инновационных научно-технологических центрах, четырнадцать ИНТЦ заявили о своем существовании (см. табл. 2), но только пять из них, являясь действующими, остаются на стадии строительства объектов инфраструктуры; то есть пока еще не приступили в полной мере к деятельности, направленной на достижение поставленных целей.

Таким образом, сложившаяся система высшего образования РФ имеет некоторые особенности, которые возникли в связи с кардинальными изменениями в российской экономике, произошедшими в 90-е годы прошлого века, когда переориентация промышленного производства России на добычу и не глубокую переработку сырья в ущерб машиностроению привела к структурным изменениям в промышленности; в результате экономика стала сырьевой и к тому же многоукладной, что послужило причиной дисбаланса подготовки кадров в системе высшего образования. Прежняя экономическая модель выстраивалась на целевом принципе подготовки специалистов с высшим и среднем профессиональным образованием, подготовка велась в интересах конкретных предприятий в соответствии с государственным заданием, тем самым обеспечивалась востребованность специалистов, поддерживался баланс между спросом и предложением. Уход предприятий с рынка, либо переход их в частную собственность, разрушил сложившийся баланс. Частные предприятия действуют в парадигме своей целесообразности, тогда как вузы, оставшись в большинстве своем государственными, существуют в рамках системы, созданной и контролируемой государством и для которых основным источником финансирования остается федеральный бюджет. Спонтанные не связанные между собой реформенные процессы, происходившие в среде реальной экономики и в системе высшего профессионального образования, только усугубили сложившийся дисбаланс. Возникшие противоречия сглаживаются тем, что вузам предоставлена свобода в формировании профиля направления подготовки и разработке образовательных программ в соответствии с современными запросами, а также предоставлено право оказывать платные образовательные услуги и таким образом обеспечивается связь вуза с рыночной средой. В этом контексте происходит формирование образовательной системы, когда специализация подготовки определяется не только основным заказчиком - государством, но и рынком. Поскольку регуляторная функция государства преобладает в силу того, что государственное финансирование превосходит более чем в два раза сумму средств, которые приносит рынок, то можно утверждать, что консерватизм государственной системы управления, сталкиваясь с динамизмом рынка, оставляет за собой право определять, какие специальности в результате появятся на рынке труда. Возникший диссонанс характеризуется таким явлением, как сохранение в системе высшего профессионального образования направлений подготовки, соответствующих интересам дореформенного промышленного комплекса. Зачастую эти направления утрачивают актуальность для того региона, где ведет свою деятельность образовательная организация.

Таким образом, если реформы в промышленном производстве происходили стремительно, то в системе высшего образования наблюдался постепенный обособленный процесс перехода к рыночным формам организации образовательной деятельности, который имеет и положительные, и отрицательные результаты. С одной стороны, это помогло сохранить систему высшего образования, но в итоге привело к тому, что в современной России система подготовки инженерных кадров в ее нынешней конфигурации не может эффективно обеспечить производственный сектор отечественной экономики достаточным количеством высококвалифицированных кадров по полному спектру технологических направлений [13].

На фоне благополучных показателей численности студентов и лиц с высшим образованием в производствах ядра нового технологического уклада явно ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Таким образом, складывается порочный круг сужающегося воспроизводства экономики и человеческого капитала [14].

Причиной сложившегося положения являются не только внутренние противоречия системы высшего образования, но и внешние факторы, препятствующие интеграции системы образования с промышленным производством и с прикладной наукой. Такой ранее существовавший симбиоз являлся вполне действенным механизмом подготовки квалифицированных и вполне себе ориентированных на освоение новшеств специалистов.

В дореформенный период прикладная наука составляла основу научных исследований в вузах. На этом базировалась связь с промышленными предприятиями и с отраслевыми научными институтами. Логика такой организации научного и образовательного процесса подводила к тому, что студент уже в процессе обучения приобщался к научным исследованиям, которые проводились на базе вуза для конкретного предприятия. В дальнейшем такой специалист, приходя на производство, быстро осваивался и даже вступал в ряды рационализаторов. По сути, в специалиста закладывались навыки инноватора уже на стадии обучения.

Несомненно, подготовка технических кадров, в частности инженеров, требует кооперации с профильными промышленными предприятиями. Будущий специалист должен получить первичный опыт применения полученных знаний и приобрести необходимые компетенции, а также иметь представление о производственном процессе – инструменте создания новых продуктов и потребителе научных разработок прикладной науки. Принцип практического освоения знаний положен в основу подготовки инженеров в экономически развитых странах. Например, в США к профессии инженера предъявляются высокие требования, которые подразумевают не только теоретическую подготовку, но и наличие практического опыта [15]. В Германии существует для подготовки инженера дуальное обучение, ориентированное на получение наряду с теоретическими знаниями прикладных навыков. Для нашей страны это не является новшеством. В советский период в стране были заводы втузы, в которых обучение перемежалось с практикой. Все это лишний раз доказывает, что подготовка квалифицированного технического специалиста невозможна в отрыве от производственного процесса.

Однако слабый уровень промышленного потенциала российской экономики, сосредоточенный в ранних технологических укладах, ограничивает возможность вуза развивать прогрессивные направления подготовки специалистов в соответствии с государственными приоритетами научнотехнологического развития страны.

Особенно это актуально для региональных вузов, которые должны формировать основу инновационной экономики, но отсутствие инновационной восприимчивости в большинстве регионов РФ (из 85 регионов только 13 имеют высокий и относительно высокий уровень инновационного развития [7]) сводит их усилия на нет.

В этой связи возникает вопрос: как ИНТЦ сможет перевести полученные результаты в действенные акселераторы взрывного процесса распространения инновационного знания, если система высшего образования не сможет выступить полноценным проводником, обеспечивающим его тиражирование.

Результаты

Возвращаясь к целям высшего образования, задекларированным в законе об образовании РФ, можно констатировать, что потребности общества и государства вновь претерпели изменения по сравнению с периодом активных реформенных преобразований. Наступил этап перехода России к инновационной экономике, который характеризуется наличием как конкурентных преимуществ Российской Федерации, так и неразрешимых проблем, препятствующих научно-технологическому развитию страны [9].

По очень точному определению В.Б. Супяна: в решении стоящей задачи – перевода отечественной экономики на инновационную основу ключевую роль должны играть две категории специалистов: инженеры, создающие новизну, и предприниматели, переводящие новые идеи и изобретения в услуги, продукты, технологические процессы [15].

Это утверждение усиливает смысл сказанного В.В. Путиным на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2022 года о достижении страной настоящего технологического суверенитета. Для чего «нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений»1.

Как было отмечено, развитие новых направлений подготовки в региональных вузах является необходимым условием для разворачивания про- цесса погружения в инновационную экономику. При этом программа подготовки должна базироваться на таких составляющих, как наличие современного научного оборудования, высокопрофессиональных с точки зрения научной подготовки кадров и промышленной базы – основы приобретения практических компетенций для внедрения инноваций. Рассматривая каждую составляющую, можно прийти к следующему заключению: в настоящее время достаточно активно происходит переоснащение материальнотехнической базы в вузах страны. Так, например, в 2022 году стоимость основных средств в системе высшего образования увеличилась на 96,7 млрд рублей2. Государством поощряется приобретение научного оборудования вузами, в частности для ускорения процедуры приобретения оборудования правительство своим распоряжением3 упростило процедуру закупок, заменив проведение открытого конкурса на электронный запрос котировок, что значительно сокращает сроки закупки оборудования. Оборудование – это только инструмент, который в руках квалифицированного и мотивированного научного специалиста становится эффективным орудием производства, поэтому в полной мере встает вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов, одновременно ведущих и научную, и образовательную деятельность. Особенно это актуально на данном периоде времени по причине обновления научнопедагогического состава в силу естественных обстоятельств – смены поколений. Одновременно происходит изменение профессорско-преподавательского состава в виде сокращения доли докторов и кандидатов наук в общем преподавательском составе, причем в большей степени уменьшается число докторов наук. При этом наблюдается тенденция к сокращению численности профессорско-преподавательского состава (с 2015 по 2022 год число ППС сократилось на 23 %, хотя численность студентов за то же время сократилась лишь на 13 %)4.

На этом фоне обозначившаяся проблема подготовки профессорско-преподавательского состава становится особенно деструктивным фактором. Прежде всего, отмечается, что начиная с 2015 г. и до настоящего времени количество защищаемых диссертаций на соискание ученой степени канди- дата наук в России неуклонно падает. Есть мнение, что причина кроется в системных недостатках «новой модели» аспирантуры, введенной в 2014 году [16].

После нововведения аспирантура стала третьим уровнем высшего образования, тогда как ранее обучение в аспирантуре считалось послевузовским профессиональным образованием. Такое изменение повлекло за собой снижение мотивации на конечный результат – защиту диссертации, поскольку после реформы результатом окончания обучения в аспирантуре является аттестация с выдачей диплома о высшем образовании и присвоении квалификации «исследователь» или «преподаватель-исследователь». Очевидно, для многих выпускников этого вполне достаточно, поскольку позволяет трудоустроиться на должность преподавателя в вузе. Таким образом, проведение научного исследования и приумножение научных знаний стало прерогативой немногих.

По нашему мнению, существует и не менее важная проблема – это снижение научной базы, на которой в системе высшего образования можно получить новые знания. Как уже говорилось ранее, региональные вузы, готовившие кадры для промышленного производства и для него же проводившие научные прикладные исследования, во многом утратили научный потенциал развития новых технологических направлений.

В настоящий момент действительность такова, что в региональных вузах сохраняются научные направления исследований, которые зачастую предлагают научный продукт, разработанный для действующих производств и представляющий из себя научное решение по усовершенствованию технологий уходящего технологического уклада, на этих исследованиях базируется процесс подготовки специалистов высшей квалификации. Тогда как для вступления в новый технологический уклад освоение фундаментальных научных знаний должно происходить в ускоренном режиме.

Естественным образом подходим к тому, что решение задачи по восполнению и развитию научного потенциала региональных вузов возможно через связь с инновационным научно-технологическим центром – источником новых знаний и технологий. По нашему мнению, формирование научных коллективов и подготовка научных руководителей может происходить с участием ИНТЦ, так как высококвалифицированные научные специалисты, подготовленные в ИНТЦ, могли бы стать ведущими учеными в том или ином вузе, создавая и возглавляя новые научные направления. Таким путем может происходить переток новых знаний и компетенций от точки генерации – ИНТЦ в социум.

Еще одна составляющая успешной подготовки специалистов – это промышленная основа, которая, являясь объектом применения полученных знаний и компетенций и создаваемая действиями этих специалистов, одновременно становится базовым элементом в системе подготовки инженеров-инноваторов.

Текущее состояние гражданских отраслей российской обрабатывающей промышленности характеризуется неоднородностью и неустойчивостью развития, значительным усилением структурных диспропорций. Наблюдается многоуклад-ность промышленности: в пределах отраслей могут присутствовать как предприятия со значительной долей устаревших фондов, так и принципиально новые, созданные в последние годы. При этом производства, способные конкурировать на российском рынке наравне с импортерами, в большинстве отраслей отсутствуют. Отмечается слабое взаимодействие с сектором исследований и разработок, использование информационных технологий на промышленных предприятиях носит фрагментарный характер, проблемой является профессионально-квалификационный дисбаланс (несоответствие компетенций квалификационным требованиям)5.

Устранение создавшихся диспропорций требует усилий государства, научного и предпринимательского сообщества. В этой связи обращает на себя вниманием предоставленная вузам возможность организовывать, выступая участником, малые инновационные предприятия, которые сочетают в себе как производственный, так и научный потенциал, поэтому вполне могли бы стать каналом трансфера научных продуктов и технологий из ИНТЦ в регионы страны с дальнейшим формированием современных высокотехнологичных отраслей экономики.

За прошедшие четырнадцать лет со дня вступления в силу ФЗ № 217 от 02.08.2009, дающего право бюджетным научным организациям и высшим учебным заведениям создавать малые инновационные предприятия (МИП), было зарегистрировано 3802 МИПов, из которых на сегодняшний день действуют 1555. Наиболее активно в этот процесс включились именно вузы. Однако в данном случае количество не переходит в качество. Проведенное исследование результативности работы МИПов [17] показало, что более половины действующих МИПов не имеют выручки и штатных сотрудников, около десятка МИПов, выручка которых составила значительные цифры за пять лет – более миллиарда рублей, проводили дея- тельность, которая не соответствовала уставу, а именно коммерциализации интеллектуальной собственности учредителя. Можно сделать вывод, что выполнение задачи государства по созданию данной инновационной инфраструктуры не достигнуто в полном объеме, но нельзя отрицать, что сделан важный существенный задел по формированию системы коммерциализации научно-технических результатов, поскольку появилась легальная возможность у бюджетных учреждений через создание хозяйственных обществ развивать инновационный бизнес. По мнению главного научного сотрудника ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Ю.Н. Андреева актуальным становится не создание новых предприятий, а активизация действующих [18].

Подобная инновационная структура могла бы работать на подготовку научно-технических кадров и на создание новых промышленных направлений в регионе.

Заключение

Проведенный анализ показал, что для успешного развития проекта, направленного на реализацию приоритетов научно-технологического развития РФ посредством инновационных научнотехнологических центров, существует необходимость в установлении функциональной связи ИНТЦ с региональными вузами, выступающими проводниками знаний и компетенций между центром их генерации – ИНТЦ и обществом.

Одной из задач деятельности ИНТЦ является расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах, а это не осуществимо, если граждане в массе своей остаются не чувствительными к инновациям. Поскольку восприимчивость к инновациям как на уровне отдельной личности, так и в целом общества определяется базой знаний, полученных в том числе при обучении в университете, то, конечно, здесь играет важную роль качество полученного образования, а оно, в свою очередь, обеспечивается возможностью университета вести образовательную и научную деятельность в соответствии с передовыми тенденциями научно-технического развития. Таким образом, взаимосвязанность ИНТЦ и вузов, представляющих регионы страны, позволяет поднять уровень региональных университетов, предоставляет возможность ИНТЦ реализовывать свои инновационные проекты и в конечном итоге обеспечивает технологическое развитие каждого региона.

Из всего сказанного можно сделать вывод: инновационные научно-технологические центры выполнят свое предназначение, если экономическая система страны придет в движение по направлению к устойчивому, динамичному и сбалансированному развитию на основе масштабного использования инновационных решений.

Список литературы Инновационные научно-технологические центры и их роль в подготовке научно-технических кадров в регионах России

- Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ.

- Поташова И.Е. Специфика формирования маркетинговых каналов распределения научных продуктов и услуг в Российской высшей школе: автореф. дис.... канд. экон. наук. Волгоград, 2013. 27 с.

- Васин В.А., Миндели Л.Э. На пути к обществу знаний: новые контуры кооперации в научно-инновационной сфере // Инновации. 2018. № 1. С. 3-11.

- Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с.

- Малинецкий Г.Г. Наука и стратегия развития России // Знание. Понимание. Умение. 2021. № 3. С. 23-44. DOI: 10.17805/zpu.2021.3.2

- Новиков Б.А. «Либеро» инновационной системы Финляндии. Интервью с Эско Ахо // Инновации. 2006. № 6. С. 4-6.

- Турко Т.И., Попиков Д.Н., Кручак Н.А. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: статистическая оценка // Инноватика и экспертиза. 2022. № 2 (34). С. 35-37.

- Бузгалин А.В., Хубиев К., Теняков И.М., Заздравных А.М. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44.

- Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

- Сафиуллин А. Р. Производство и распространение знаний в «Умной» экономике» // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2012. № 2. С. 3-7

- Доклад центра стратегических разработок и Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового образования». М., 2018. URL: https://www.csr.ru/ru/research

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

- Ермолов И.Л. О направлениях работы по совершенствованию подготовки инженерных кадров в России // Инновации. 2022. № 2. С. 8-12. DOI: 10.26310/2071-3010.2022.280.2.002

- Глазьев С.Ю., Воронов А.С., Леонтьева Л.С. [и др.] О формировании человеческого капитала на разных этапах социально-экономического развития // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 82. C.140-170. DOI: 10.24411/2070-1384-202-10096.

- Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / под ред. В.Б. Супяна. М.: Магистр, 2009. 399 с.

- Караваева Е.В., Костенко О.А., Маландин В.В., Мосичева И.А. Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре как базовый инструмент укрепления кадрового потенциала российской науки // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 1. С. 9-23. DOI: 10.31992/08693617-2022-31-1-9-23

- Тевелева О.В., Неволин И.В. Малые инновационные предприятия. 11 лет практики // Инновации. 2021. № 3. С. 16-29. DOI: 10.26310/2071-3010.2021.269.3.003

- Андреев Ю.Н. Современное состояние малых инновационных предприятий при вузах и научных организациях // Инноватика и экспертиза. 2019. Выпуск 1(26). С. 10-20. DOI: 10.35264/1996-2274-2019-110-20.