Инновационные подходы к формированию моделей комплексного инвестиционного градостроительного развития городских территорий

Автор: Ильина Ирина Николаевна

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством - вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 1 (184), 2017 года.

Бесплатный доступ

Автором анализируются особенности инновационных подходов к моделированию процессов инвестиционного градостроительного развития городских территорий, основанных на современных технологиях Форсайтисследований. Внимание уделяется алгоритму разработки моделей градостроительного развития, принципам выбора приоритетных («якорных») проектов и расчету технико-экономических показателей, на основании которых строится финансовая модель. Рассматривается механизм выбора проекта развития территории, основанный на модели, включающей 10 основных элементов, которые определяют перспективы инвестиционного потенциала территории.

Инвестиционное градостроительное развитие территорий, форсайт-исследования, имитационные модели землепользования, инновационные подходы к территориальному планированию, функциональная специализация территории

Короткий адрес: https://sciup.org/170172836

IDR: 170172836

Текст научной статьи Инновационные подходы к формированию моделей комплексного инвестиционного градостроительного развития городских территорий

В настоящее время поиск эффективных инвестиционных проектов, способных стать «драйверами» градостроительного развития территории, становится обсуждаемой темой в экономических исследованиях и деловых дискуссиях, включая специальное заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности [1].

С начала 2000-х годов, в период инвестиционного бума в России, эта проблема не вызывала столь пристального внимания, поскольку дефицитность рынка жилья обозначала приоритетность инвестиций именно в эту сферу, обеспечивая высокую эффективность и быструю окупаемость вложений. Строительство жилья явно доминировало над строительством объектов иного функционального назначения (см. табл. 1), что приводило к несбалансированности градостроительного развития территорий. С целью предотвращения нарастающих дисбалансов в 2014 году в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены поправки, усиливающие обязательность комплексного освоения территории (см. статью 46.4 кодекса).

Но эффект от влияния институциональных мер был практически поглощен влиянием внешних факторов. Ситуация с инвестициями в градостроительство существенно изменилась. Так, по данным Центра информации и аналитики недвижимости (ЦИАН) [19], в период экономического кризиса 2014–2016 годов все региональные рынки жилья продемонстрировали отрицательную динамику, и к началу 2016 года стабильно снижаться стали не только цены реальных сделок, но и базовые ожидания продавцов, что связано с негативной макроэкономической конъюнктурой, которая довлела над рынком бо́льшую часть анализируемого периода.

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации и других государственных ведомств появились предпосылки к снижению не только реальных, но и номинальных доходов. Все это снижает потребительскую активность и уверенность населения, что всегда негативно сказывается на поведении на рынке жилья. Внутренние факторы также оказали негативное воздействие на динамику развития рынка (см. [13]).

Градостроительное планирование является в значительной степени функцией государства, призванной определить будущую пространственную организацию территорий, обеспечить более рациональную и сбалансированную территориальную организацию использования земель для достижения установленных в документах

Таблица 1

Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2014 году [18]

|

Функциональное назначение здания |

Количество зданий |

Общая площадь зданий |

||

|

единиц |

% |

тыс. м2 |

% |

|

|

жилое |

274 695 |

93,5 |

101 731,2 |

77,2 |

|

нежилое всего, в том числе: промышленное |

18 965 |

6,5 |

30 023,1 |

22,8 |

|

2 676 |

0,9 |

3 991,1 |

3,0 |

|

|

сельскохозяйственное |

2 103 |

0,8 |

3 863,6 |

2,9 |

|

коммерческое |

7 308 |

2,5 |

10 937,3 |

8,3 |

|

административное |

1 166 |

0,4 |

2 262,4 |

1,7 |

|

учебное |

1 000 |

0,3 |

3 488,8 |

2,7 |

|

здравоохранение |

578 |

0,2 |

664,6 |

0,5 |

|

другое |

4 134 |

1,4 |

4 815,3 |

3,7 |

|

Всего |

293 660 |

100 |

131 754,3 |

100 |

стратегического планирования социальных и экономических целей. Территориальнопространственное планирование включает меры по координации и регулированию градостроительного развития конкретной территории, в той или иной степени ограничивая действие рыночных законов, выступая в роли важного инструмента обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни.

В ряде исследований (см., например, [3]) показано, что не все проблемы градостроительного развития, учитывая высокую степень временно́го смещения результатов, могут быть решены надлежащим образом, поскольку существующие модели принятия градостроительных решений ориентированы на учет интересов текущего периода, не выявляя потенциал использования территории в будущем. Хотя именно определение перспективных направлений градостроительного развития на более ранней стадии в модельной системе территориального планирования, например в моделях инвестиционного градостроительного развития территорий, позволило бы суще- ственно снизить масштаб государственных затрат на исправление градостроительных ошибок, предупредить появление «пузырей» на рынке недвижимости и повысить эффективность использования земельных ресурсов.

Градостроительная доктрина Российской Федерации определяет, что в условиях переходного этапа в истории страны приоритетом для градостроительной деятельности становится модельно-имитационное прогнозирование. Основой его являются динамические модели как отдельных территориальных составляющих системы расселения страны, так и модели их взаимодействия во всей системе с учетом разнообразия процессов и явлений, их нелинейной природы, а также этапов продвижения к установленным параметрам развития (см. [4]).

В России современная инвестиционная градостроительная политика выстраивается с учетом неоднородности инвестиционного потенциала страны, необходимости дифференцированного подхода к различным регионам и отдельным территориям. Кроме того, приоритетом инвестирования становится инновационность проектов развития, проявляющаяся в использовании инновационных технологий, вариативности сценариев развития, креативности принятия управленческих решений. Такая трансформация порождает новые требования и к формированию моделей инвестиционного градостроительного развития, предъявляя запрос на научную обоснованность выбора направлений развития, их стратегическую востребованность и долгосрочную экономическую эффективность.

Анализ зарубежного опыта и современной российской градостроительной практики показывает существенное отставание Российской Федерации в использовании современных моделей инвестиционного градостроительного развития территорий. Во многом это обусловлено спецификой до конца непреодоленного переходного периода от плановой централизованной экономики к экономике рыночной, проявляющейся как в экономической ситуации, так и в особенностях принятия управленческих решений.

В настоящее время в планировании развития городских территорий используются имитационные модели землепользования, которые позволяют прогнозировать изменения в пространственной организации территории (см. [16]). Отдельные модели позволяют формировать комплексные планы территориальной реструктуризации, основанные на внедрении инновационных технологий в долгосрочном периоде. В общем виде этот метод заключается в проигрывании вариантов, в каждом из которых поочередно в качестве критерия оптимизации принимаются различные значащие факторы. Планы включают меры институциональных преобразований, необходимых для поддержки устойчивого управления земельными ресурсами [5]. Очевидно, что такие модели являются упрощением реальности в первую очередь в результате недостаточной обоснованности теоретических основ имитационных моделей землепользования и в России они практически не используются.

Стратегические решения в сфере градостроительного развития в большинстве случаев принимаются исходя из сложившихся обстоятельств, без достаточного понимания и обоснования долгосрочных перспектив. Также в любой модели управления развитием территорий важным моментом является достижение согласованности интересов государства, инвесторов и населения. В применяемых в России моделях согласование интересов бизнеса и населения фактически дано на откуп рыночным механизмам, хотя законодательство предусматривает процедуру участия общественности в принятии градостроительных решений.

Важно отметить и то, что сегодня массив инвестиционных предложений по определению ключевых направлений градостроительного развития городских территорий основывается на экстраполяции существующего землепользования по принципу «больше» и (в отдельных случаях) «лучше» (можно назвать это принципом «колейности» развития). Даже в проектах реорганизации и рефункционализации городских территорий по-прежнему доминирует массовая высокоэтажная и высокоплотная жилая застройка (см. [14]).

Между тем долгосрочная стратегия градостроительного развития должна основываться на результатах «сканирования горизонтов» – систематической оценки проблем, угроз, возможностей и тенденций, которые могут проявиться в будущем, включая те, которые находятся на пределе возможностей текущего мышления и планирования (см. [8]). Однако проблема в том, что существующая процедура принятия градостроительных решений не предполагает оценку перспективных перемен и возникающих возможностей. Тем не менее уже на современном этапе градостроительной деятельности в Российской Федерации отмечаются активный поиск и внедрение инновационных подходов к территориальному планированию, которые формируют новые представления о функциональной организации пространства, а также усиливают значение стратегий в области территориально-пространственного планирования в контексте современного управления.

Поскольку организации, реализующие инвестиционную деятельность в сфере градостроительства, используют различные модели обоснования функционального использования территории и выбора приоритетных проектов (в том числе не предусматривающие раскрытие информации) (см. [17]), рассмотрим один из новых подходов к разработке инвестиционных градостроительных моделей развития городских территорий и сформулируем ключевые принципы формирования таких моделей.

Основу предлагаемого подхода составляет интеграция инновационных технологий Форсайта в принятие градостроительных решений для преодоления рисков «неопределенности будущего». Учитывая, что Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, основанной на выявлении технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективах, выбор стратегии развития позволяет предвидеть самые неожиданные пути развития событий и возможные риски реализации. Эти риски во многом определяются возможными демографическими и экономическими изменениями (динамикой численности населения и ВВП, сдвигами в структуре экономического сектора и изменениями в производительности труда). Другим важным фактором риска является неопределенность регулятивной деятельности государства в инвестиционной градостроительной сфере.

В общем виде предлагаемые принципы формирования модели следующие:

-

• ориентация на инновационное развитие территории;

-

• обоснованность динамики функционального использования территории и структуры землепользования;

-

• согласованность отраслевых моделей развития с моделью землепользования;

-

• сбалансированность развития (от моделирования изменений к моделированию равновесий);

-

• многосекторность модели (обоснование всех соответствующих видов землепользования);

-

• динамичность модели и ее возможности моделировать изменения как на краткосрочных, так и долгосрочных интервалах;

-

• моделирование количественных параметров пространственных структур, обеспечивающих возможность определения их соответствующих качественных характеристик;

-

• обоснование экономических и финансовых драйверов развития, а также анализ возможностей использования финансовых инструментов государственной поддержки;

-

• обеспечение взаимосвязи спроса и предложения в долгосрочном периоде;

-

• расширение перечня факторов и показателей, используемых в модели.

Ключевой составляющей предлагаемого подхода является моделирование потенциального функционального использования территории с выявлением «якорных» проектов на основе сценарного прогнозирования, основанного на Форсайт-исследованиях (далее – Форсайт).

Комбинированный подход с использованием Форсайта, маркетинговых исследований и бизнес-аналитики градостроительного и инвестиционного потенциала территории позволяет прояснить перспективы, снизить риски, своевременно выявить дополнительные возможности для развития территории и добиться соответствия планируемых проектов формирующимся потребностям стейкхолдеров. Опираясь на научную методологию и анализ обширного практического опыта, автор настоящей статьи предлагает алгоритм реализации подобного подхода (рис. 1).

|

Разработка сценария развития территории на основе якорных проектов |

Формирование алгоритма реализации проекта развития территории |

|||

|

Формулирование принципов выявления якорных проектов |

Выявление якорных проектов |

МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ |

||

Рис. 1. Алгоритм формирования модели инвестиционного градостроительного развития территории

Сущность Форсайта определяется как «системный, партисипативный процесс сбора информации о будущем и формирования средне- и долгосрочных ориентиров, результаты которого используются при принятии решений и мобилизации ресурсов для осуществления совместных превентивных действий» [8]. По определению М. Бассейна, стратегии будущего, как правило, исходят из двух подходов, опирающихся на разные принципы. Одни, нацеленные на жесткие шаблоны, создают ограниченное представление о зарождающемся контексте и не способны к адекватному реагированию на перемены. Другие не привязаны к шаблонам, позволяют опознавать скрытые возможности, извлекать широкий спектр преимуществ и достигать поставленных целей [10, с. 64–73].

Стратегии, сформированные с применением Форсайта, в большей степени относятся ко второму типу, и как таковые необязательно содержат наиболее вероятные перспективы развития, как это возможно при прогнозировании, но «они должны взволновать воображение и расширить представления о будущем. Важными элементами Форсайт-сценариев являются правдоподобная неожиданность и информационная живость» [9, p. 885–909].

С нашей точки зрения, эта особенность Форсайта наиболее соответствует задачам территориального планирования, поскольку выполненное на его основе моделирование обеспечивает возможность проанализировать широкий спектр возможных изменений землепользования. Также следует отметить, что градостроительство относится к видам деятельности, имеющим наиболее долгосрочную реализацию. В соответствии со шкалой текущих стратегических горизонтов (систематическое изучение текущих и ожидаемых внешних процессов, что дает возможность идентифицировать влияющие на развитие факторы – как действующие, так и способные проявиться в будущем), разработанной Дж. Рингландом, стандартные временны́е ориентиры для оценки эффективности инвестиций в изменения в землепользовании составляют 100 лет, в инфраструктуру и строительство объектов недвижимости – 50 и 25 лет, соответственно [12, с. 60–69].

Учитывая, что градостроительное планирование, по сути, является проекцией стратегии социально-экономического развития на территорию, при разработке модели важно учитывать стратегические приоритеты развития, сформулированные в документах стратегического планирования вышестоящих уровней.

Среди других параметров оценки выделим следующие:

-

• тенденции развития спроса на инновационные технологии и услуги;

-

• планы и программы развития смежных территорий, которые могут выступить в роли «конкурентов» при определении «якорных» функций рассматриваемой территории.

Далее следует этап определения «якорных» проектов, основным процессом которого является предпринимательский поиск (entrepreneurial discovery). На этом этапе хозяйствующие субъекты, в рассматриваемом случае правообладатели земельных участков и инвесторы, выбирают приоритетные отраслевые направления развития.

Функциональная специализация территории определяется на основе градостроительного и инвестиционного потенциала; релевантных для региона технологий; Форсайта, позволяющего наметить долгосрочную стратегию развития; и, наконец, выбора правильного сценария развития, позволяющего эффективно использовать имеющиеся ресурсы и сосредоточить их на открывающихся возможностях рынка. Очевидно, что лучшими компетенциями при оценке потенциала территории и выбора сценария развития обладают местные власти, экспертно-научное сообщество и компании. При этом одной из существенных проблем, снижающих рыночную эффективность, является то, что достаточно часто в рамах одного региона начинают развивать одни и те же «модные» технологии и отрасли. Например, идея размещения медицинского кластера на территории Новой Москвы адаптируется уже для нескольких административно-территориальных образований, причем даже не имеющих соответствующего потенциала развития.

Пример определения приоритетов развития территории на основе анализа стратегий социально-экономического развития и оценки инвестиционного потенциала

Для Москвы, как и для Московского региона в целом, характерен острый дисбаланс между потенциалом и уровнем деловой активности и качеством городской среды. В разных мировых рейтингах по этому показателю Москва занимает от 50-го до 70го места. Это является следствием невозвращения значительной доходной части городского бюджета налогоплательщикам в виде общественных благ (нехватка зеленых качественных насаждений, особо охраняемых природных территорий, разрушение лесопаркового защитного пояса, транспортные проблемы, сверхуплотненная новая жилая застройка с недостаточно обустроенной общественной инфраструк- турой и т. д.). Москва стала более привлекательной для реципиентов социальной помощи, чем для активно работающих граждан. Наиболее мобильная, производительная и креативная часть населения не имеет поддержки со стороны города, оставаясь главным донором его бюджета [6]. Для реабилитации, восстановления физических сил активно работающих граждан и необходим медико-оздоровительный кластер в ближнем Подмосковье. Подобный кластер (в сотрудничестве с медицинскими учреждениями технопарка «Сколково») может стать драйвером экономического и инновационного развития Новой Москвы, так как финансовая деятельность и строительство, которые сегодня являются основой могущества столицы, – неперспективные виды экономической деятельности для Новой Москвы. По мнению разработчиков Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года [6] для новопри-соединенных территорий необходим переход к высокотехнологическому сегменту реального сектора и постиндустриальных услуг с позиционированием кластеров – драйверов Москвы на внешних рынках.

Согласно рейтинговому отчету, опубликованному Standard & Poor’s 8 октября 2013 года [15], рейтинги Москвы подтверждены на уровне «ВВВ/ruAAA»; прогноз – стабильный. Долгосрочный рейтинг Москвы отражает долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации (рейтинги по обязательствам в иностранной валюте – ВВВ/ Стабильный/А-2; по обязательствам в национальной валюте – ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале – ruAAA) и ограничен его уровнем. Кроме того, он отражает положение российской столицы как экономического, административного и финансового центра страны и учитывает диверсифицированный характер экономики города, основу которой составляет сектор услуг, а также уровень благосостояния выше среднего по международным стандартам.

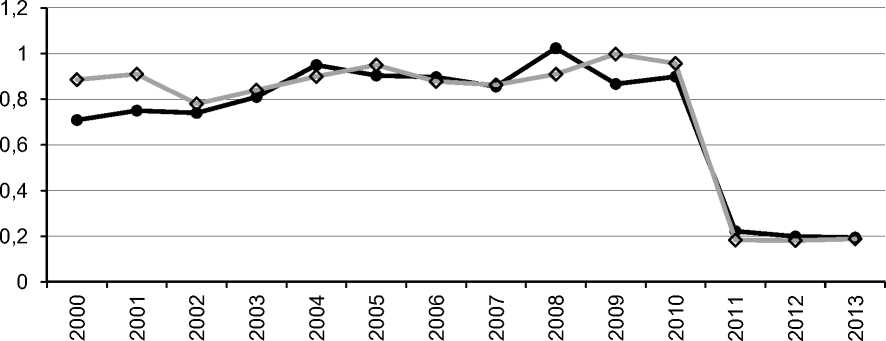

Позитивное влияние на уровень рейтинга Москвы в 2000–2013 годах оказывали

—•— Москва Московская область

Рис. 2. Изменение значений инвестиционного риска Москвы и Московской области согласно рейтингу Эксперт РА в 2000–2013 годах (в 2000–2010 годах значение инвестиционного риска России принималось за 1, с 2011 года произошло изменение методологии расчета индекса – стали использовать его средневзвешенное значение)

низкий уровень долга, «очень позитивные» показатели ликвидности и небольшой объем условных обязательств (см. рис. 2). По нашему мнению, умеренная гибкость доходов и расходов бюджета и финансовые показатели, которые, как мы предполагаем, будут постепенно снижаться в ближайшие годы, оказывают нейтральное влияние на кредитоспособность города.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают «развивающаяся и несбалансированная» российская система межбюджетных отношений, в рамках которой распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а также «негативное», на наш взгляд, качество управления финансами, обусловленное невысоким качеством долгосрочного планирования и ограниченной предсказуемостью бюджетной политики.

Следующим блоком разработки модели является выбор сопутствующих проектов. По нашему мнению, здесь также целесообразно использование Форсайта, поскольку формирование любого инфраструктурного элемента территории должно ориентироваться на долгосрочные тренды развития. Следует отметить, что на первый план вы- ходят качество и комфортность проживания, внедрение смарт-технологий, ориентация на креативные потребности.

Далее выполняется расчет технико-экономических показателей по отдельным объектам и по территории в целом, на основании которых строится финансовая модель.

Рыночный механизм определения будущей функции и стоимости земельного участка подробно описан в теории «Highest and best use» [7, p. 60–62], согласно которой будущее использование определяется исходя из финансовых затрат, необходимых для использования участка под ту или иную функцию. По результатам разработки финансовой модели принимается функциональное использование, которое принесет наибольшую прибыль при условии соответствия приоритетам и трендам развития.

Важной составляющей модели является блок мониторинга, позволяющий адаптировать выбранный проект градостроительного развития к меняющимся внешним и внутренним вызовам.

Таким образом, предлагаемая модель включает 10 основных элементов, которые определяют и обосновывают перспективы инвестиционного градостроительного развития территории (см. табл. 2).

Таблица 2

Основные блоки модели инвестиционного градостроительного развития территории и их содержание

|

Блок |

Содержание |

|

Национальные, региональные, муниципальные стратегии социально-экономического развития |

Выявление приоритетов развития и новых источников роста (инновации, модернизация, реиндустриализация) Анализ мер по улучшению инвестиционного климата, содействию развитию новых высокотехнологичных секторов экономики, улучшению качества и уровня жизни населения |

|

Оценка градостроительного потенциала территории |

Выявление территориальных и функциональных резервов территории Определение обеспеченности ресурсами и инфраструктурой Оценка связей |

|

Оценка инвестиционного потенциала территории |

Выявление стимулирующих инвестиционную активность факторов Исследование диапазона возможных направлений использования территории |

|

Форсайт-исследование |

Оценка потенциала различных технологий Исследование диапазона потенциальных видов функционального использования территории и возможных изменений существующего землепользования |

|

Маркетинговые исследования |

Исследование соотношения предложений и спроса на товары и услуги в пределах региона |

|

Определение якорных проектов |

Формирование перечня проектов, обеспечивающих инновационное развитие, создающих новые высококвалифицированные рабочие места и производящих продукцию и услуги, конкурентоспособные на российском и мировом рынках |

|

Определение сопутствующих проектов |

Расчет необходимых объемов жилья с категоризацией по уровню комфортности, этажности и формам собственности Расчет потребности в объектах транспортной, инженерно-коммунальной и социальной инфраструктуры с приоритезацией проектов, улучшающих качество городской среды и ориентирующихся на формирующиеся потребности населения, связанные с научнотехническим прогрессом и повышением человеческого и социального капиталов |

|

Расчет технико-экономических показателей |

Определение параметров потенциального развития и технико-экономических показателей отдельных объектов |

Окончание таблицы 2

|

Блок |

Содержание |

|

Финансовая модель |

Оценка перспективности инвестиционного проекта на основе расчета финансовых показателей:

|

|

Адаптивный мониторинг |

Формирование системы индикаторов для мониторинга в следующих целях:

|

Заключение

Проблема поиска и научного обоснования более эффективных форм градостроительной организации территории в новых экономических условиях приобрела важное практическое значение. Совершенствование инновационных подходов и их внедрение в формирование моделей инвестиционного градостроительного развития территорий призваны повысить эффективность принимаемых градостроительных решений и градостроительной деятельности в целом.

Модели развиваются за счет ориентации на новые, прогрессивные подходы к стратегическому планированию и прогнозированию, что предъявляет особые требования к совершенствованию нормативной правовой базы градостроительства. Обозначенная в российском законодательстве ориентация градостроительной деятельности на запросы и требования конкрет- ных инвесторов и собственников недвижимости должна регулироваться с помощью государственной политики обязательности достижения долгосрочных приоритетов социально-экономического развития и дополнительно обеспечена проектными нормативами, закрепленными в соответствующих документах.

Применение предлагаемой инновационной модели позволит уменьшить неопределенность в отношении будущих потребностей в новых технологиях и, следовательно, приведет к более высокому уровню инновационного развития территорий, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению кумулятивных эффектов инвестиций.

Список литературы Инновационные подходы к формированию моделей комплексного инвестиционного градостроительного развития городских территорий

- Заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51926

- Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 июля 2016 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16.

- Вильнер М. Я. О градостроительных основах инновационного развития России // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2008. № 4 (37). URL: http://dpr.ru/journal/journal_35_16.htm

- URL: https://stroi.mos.ru/builder_science/gradostroitelnaya-doktrina-rossiiskoi-federacii-v-poiskah-osnovanii

- Heistermann, Muller & Ronneberger, 2006; Koomen, Stillwell, Bakema&Scholten, 2007; Verburg, Schot, Dijst & Veldcamp, 2004. Land-Use Modelling in Planning Practice/ Springer, 2011.