Инновационные технологии повышения помехоустойчивости передачи информации и обеспечения ее комплексной защиты

Автор: Кукушкин Сергей Сергеевич

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Статья в выпуске: 1-2 (15-16), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены нетрадиционные методы обнаружения и исправления ошибок данных, сообщений и сигналов, передаваемых по каналам связи при испытаниях и штатной эксплуатации ракетно-космической техники в условиях помех. Основу синтеза предлагаемых методов составляет математический аппарат разработанной конструктивной теории конечных полей. Посредством его можно определить такие структурно-алгоритмические преобразования передаваемых структурно-кодовых и сигнально-кодовых конструкций передаваемой информации, которые используют ее естественную избыточность для противостояния разрушающей способности помех. Показано, что при традиционных методах, отличающихся высокой степенью универсальности их применения, не могут быть выполнены многие из требований, которые предъявляются к современному метрологическому обеспечению испытаний ракетно-космической техники. Предлагается инновационный системный подход к повышению эффективности передачи информации и контролю ее достоверности на основе расширенного множества инвариантов, основу создания которого составляют диагностические методы получения оценок результатов измерений при нетрадиционном представлении результатов измерений образами-остатками...

Ракетно-космическая техника, искажение сообщений помехами, образы-остатки сообщений, инварианты переданных сообщений, групповые свойства равноостаточности, контроль достоверности информации

Короткий адрес: https://sciup.org/14117371

IDR: 14117371 | УДК: 621.396.6

Текст научной статьи Инновационные технологии повышения помехоустойчивости передачи информации и обеспечения ее комплексной защиты

При испытаниях и штатной эксплуатации РКТ особое внимание уделено вопросам помехоустойчивой передачи, приема и обработки сообщений и результатов радиотехнических измерений неизвестной скалярной величины. Это могут быть для примера выходные сигналы датчиков, передаваемых изображений или навигационные параметры. При этом сам эксперимент классифицируется в зависимости от представительности выборки полученных данных и результатов измерений как метрологический и технический [1].

* © Кукушкин С. С., 2016

Актуальность. Технические измерения в отличие от метрологических, представляющих собой измерения высшей достигнутой точности, характеризуются тем, что приходится иметь дело с непредсказуемыми ошибками, вызванными помехами [1]. Потребности практики приводят к существенному усугублению этого положения дел, поскольку предъявляются все более высокие требования к скорости передачи информации и оперативности ее получения, достоверности принятых данных и результатов измерений. Подобные противоречивые требования составляют основу проблемы, решение которой уже не может быть обеспечено существующими экстенсивными методами, например, за счет увеличения мощности

Ж ГРАДА передатчиков и эффективной поверхности передающих и приемных антенных систем, чему посвящено множество публикаций, в том числе и автора статьи [2–7]. В них показано, что необходимо более активно развивать интенсивное направление, ориентированное на поиск дополнительных резервов повышения эффективности, которые, прежде всего, заключены в разработке новых прикладных математических методов. При этом появляются задачи, связанные с расширением возможностей использования в практической деятельности многих абстрактных теорий, относящихся 14 к числу выдающихся достижений человеческой мысли, но используемых до настоящего времени преимущественно для упражнения ума и создания дополнительных сложностей у студентов при их изучении. К числу таких теорий относится и классическая теория конечных полей Э. Галуа. То, как она используется в настоящее время в вопросах передачи информации при синтезе помехоустойчивых кодов, уже не может удовлетворить требовательных разработчиков РКТ. Прежде всего, это связано с необходимостью введения дополнительной, искусственно вводимой избыточности символов кода, которая увеличивает и без того высокие требования по скорости передачи информации, уменьшая при этом физическое соотношение сиг-нал/шум (с/ш) на входе приемника. Но возможность компенсации отмеченных потерь за счет обнаружения и исправления ошибок передачи и повышения пересчитанного (эквивалентного) соотношения с/ш достигается не всегда, а только при вероятностях искажения бит (Рб) меньших Рб = 10-2. Однако практика передачи информации при испытаниях и штатной эксплуатации РКТ показывает, что это условие не выполняется. Чаще всего приходится иметь дело с Рб > 10-2. А в этом случае применение известных методов помехоустойчивого кодирования может привести к дополнительным искажениям восстановленной информации. Об этом, в частности, свидетельствуют проведенные стендовые испытания при моделировании различных условий передачи и приема телеметрической и навигационной информации.

Предложения по разрешению отмеченных противоречий в активно развивающемся интенсивном направлении совершенствования РКТ

Новые возможности появляются при использовании нетрадиционного представления получаемых и передаваемых сообщений х их образами-остатками Ь , полученными в результате сравнений по модулю mi ( mod mi ):

х = b i ( mod m i ). (1)

Представленное аналитическое представление представляет собой сокращенную форму описания основной теоремы арифметики:

х = mt lt + Ь^ , (2)

где mt - делитель (модуль), на который необходимо поделить делимое число х ; ( - неполное частное от деления; bi – остаток.

В настоящее время сжатие данных измерений при их представлении и передаче составляет основу множества новых информационно-измерительных технологий, которые используются для разрешения существующих противоречий в области телеизмерений. Однако принципиально новые возможности для их синтеза и реализации появляются при использовании математических методов. В нашем случае представление (1) при использовании методов теории конечных полей является сжатой формой традиционного представления (2), поскольку в ней отсутствует неполное частное li.

Более выраженная степень сжатия отмечается при использовании системы сравнений, простейшей из которых является система из двух сравнений (система остаточных классов (СОК 2 ) (рис. 1):

х = b 1 ( mod m 1 ) х = b 2 ( mod m 2 ). (3)

При этом на рис. 1 представлен случай, когда объем передаваемых данных остается неизменным. В этом случае увеличивается минимальное кодовое расстояние между переданными значениями и обеспечивается возможность создания внутренней структуры данных, сообщений и сигналов. При этом ранее формируемая структура S включает в себя две составляющие, условно называемые внешней (S (внеш) ) и внутренней (S (вн У т P ) ):

S ^ 8 (внеш ) + S (вн У т P ) . (4)

Такое представление позволяет более точно определить те внутренние резервы повышения эффективности систем передачи информации, которые не были использованы. Например, никто ранее не учитывал специфические особенности передаваемой информации для повышения эффективности систем передачи данных (СПД), например, естественную ее избыточность. Кроме того, предлагаемый методический подход встраивания одной структуры (S (вн У т P ) ) в другую (S (внешн) ) приобретает определяющее значение для обеспечения унификации различной аппаратуры, что особенно актуально в условиях различных ограничений на структуры формирования данных, определяемые в том числе и различными международными стандартами. В рамках предлагаемого методического

требования международных стандартов могут быть выполнены при формировании 8 (внеш) . При этом возможности проблемной ориентации СПД, реализующей экономичные адаптивные принципы организации передачи информации в условиях помех, обеспечивают за счет 8 (вн У т р) .

Появление внутренней структуры 8 (внутр) передаваемых сообщений оказывается незамеченным с позиций традиционно используемой структуры, условно названной внешней 8 (внешн) , поскольку при этом разрядность представления ее слов и их местоположение внутри цикла или

Модель дополнительного сжатого (безызбыточного) помехоустойчивого кодирования передаваемых данных и сообщений их образами-остатками

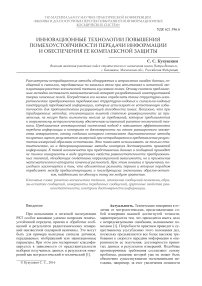

Исходные данные: каждое из значений сообщений представляется 2п-разрядным кодом. Пусть 2п = 8, а передаваемое сообщение х, = 157

Результаты структурно-алгоритмических преобразований (САП) Предположим, что следующее значение сообщения £i+1 = 158. При традиционном представлении кодовое расстояние составляет dx = | xi - хЦ + 1)| = | 157 - 158 | = 1, при переходе к представлению ТМП образами-остатками dC = | С/ - С(/ + 7)| = | 116 - 133 | = 17

Результаты измерений

0111.0100

Шкала представления передачи данных осталась неизменной, так как 15 *17 = 255, а кодовое расстояние увеличилось до dC= 2” + 1. При п = 4 dCi =17

Рис. 1. Иллюстрация одного из предлагаемых методов создания внутренней структуры S (внутр) передаваемых сообщений с использованием двух их образов-остатков

Шкала представления закодированных данных

Ш = {0 - 255} = Const

График результатов нетрадиционного представления данных измерений в СОК2

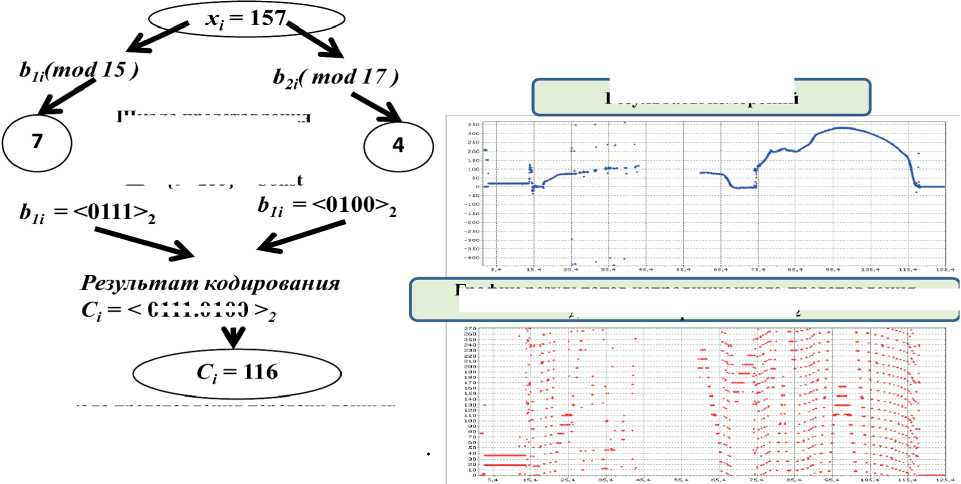

Модель мягкого декодирования с обнаружением и исправлением ошибок передачи при безызбыточном и малоизбыточном помехоустойчивом кодировании

Основные операции: 1) выделение графических фрагментов, заключенных между разрывами;

2) закодированные значения ТМП делят на модуль сравнения т2 = 2"+ 1(при 2п = 8 т2 = 17), при отсутствии помех полученные значения остатков равны для значений, принадлежащих выделенному графическому фрагменту (этот эффект используют в качестве инварианта); 3) наличие несовпадающих значений остатков свидетельствует об ошибке передачи; 4) исправление производят путем приведения отличающихся значений к значению, которое принимает большинство остатков.

Рис. 2. Иллюстрация основных положений методики обнаружения и исправления ошибок передачи информации, осуществляемых за счет групповых свойств равноостаточности закодированных значений при наличии свойств внутренней избыточности передаваемых данных и сообщений

Ж ГРАДА кадра остались неизменными. Поэтому приемная система, ориентированная на внешнюю структуру данных, не замечает их внутренние структурно-алгоритмические преобразования (САП). Для восстановления истинного значения данных в соответствии с предлагаемыми инновационными технологиями применяют два режима декодирования, условно называемые «жестким» и «мягким». При этом режим «жесткого» декодирования является универсальным, поскольку обеспечивает возможность восстановления истинного значения данных независимо от свойств

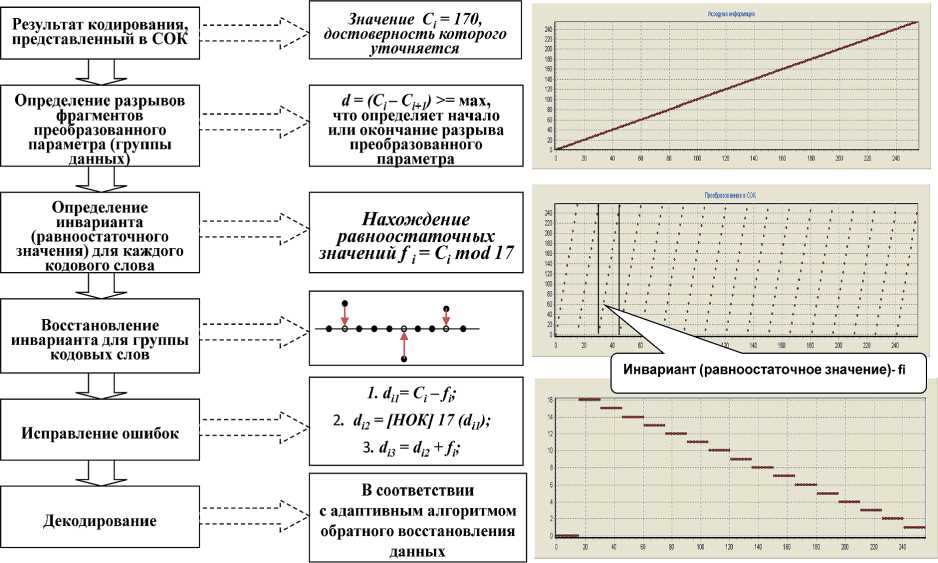

16 передаваемой информации. При этом по законам природы за универсальность придется расплатиться потерей эффективности, проявляющейся в крайне низком проценте обнаружения и исправления ошибок передачи. Но этого недостатка лишен параллельно работающий режим «мягкого» декодирования, основные операции которого представлены на рис. 2, а главное окно программы – на рис. 3.

Однако достаточно высокий процент обнаружения и исправления ошибок при использовании режима «мягкого» декодирования будет связан с естественной избыточностью передаваемой информации – он будет тем выше, чем больше избыточность исходных данных. Поэтому процедура «мягкого» декодирования осуществляется под управлением «жесткого» декодера и работает с высоким коэффициентом полезного действия при передаче изображений с КА ДЗЗ, телеметрии и навигационной информации. Проведенные стендовые испытания для информации подобного типа обеспечивают возможность исправления более 90 % ошибок. В то же время режим «жесткого» декодирования не приводит к ухудшению показателей достоверности приема информации в условиях помех по сравнению с традиционным ее приемом в тех случаях, когда корреляционная взаимозависимость соседних значений контролируемых параметров отсутствует.

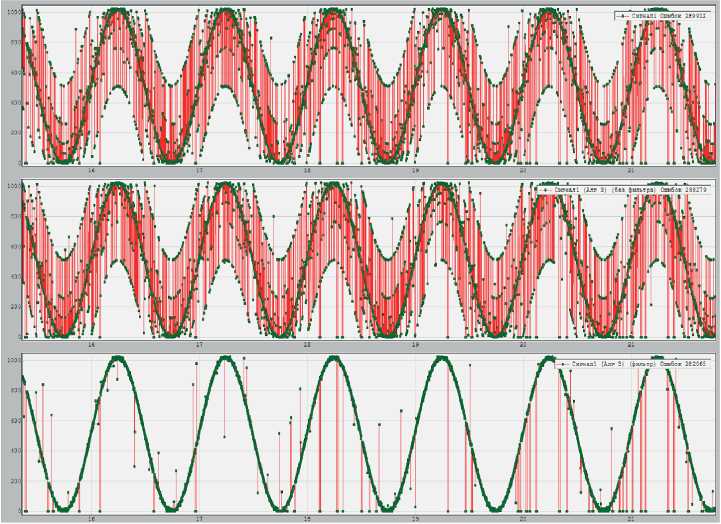

На рис. 4 приведены результаты стендовых испытаний разработанных методов и инновационных технологий при передаче телеметрической информации (ТМИ). Верхний график получен при использовании существующей технологии представления и передачи тестового цифрового синусоидального сигнала.

Последующие графики, приведенные на рис. 4, получены при использовании внутренней структуры 8 (в ну т р) формирования цифровых значений передаваемого сигнала на основе предлагаемой технологии нетрадиционного представления передаваемых данных их образами. Новые представления передаваемых сообщений входят во внешнюю структуру 8 (внеш) формирования данных, как вложенные по принципу «матрешки». Для внешнего наблюдателя такое структурно-алгоритмическое преобразование (САП) остается незамеченным, поскольку их суммарная разрядность не

Главное окно программы и иллюстрации, поясняющие основополагающие принципы обнаружения и исправления ошибок в режиме «мягкого» декодирования

Рис. 3. Иллюстрация основополагающих принципов обнаружения и исправления ошибок в режиме «мягкого» декодирования, показывающая, как изменение значения равноостаточности связано с появлением ошибки

выходит за пределы исходной разрядности передаваемых традиционных информационных слов, а использованные признаки их разделения на составные части известны только получателю информации.

При этом средний график (рис. 4) соответствует случаю «жесткого» декодирования получаемой информации без существенного улучшения качества полученной информации, а нижний график характеризует, насколько ее достоверность может быть повышена при использовании предлагаемой технологии «мягкого» декодирования, использующей для обнаружения и исправления ошибок групповые свойства равноостаточности (рис. 3). В результате при мощности принимаемого сигнала, равной чувствительности приемника, было обнаружено и исправлено 94 % ошибок. Ни один из существующих методов помехоустойчивого кодирования такой корректирующей способностью не обладает. В этом заключается одно из основных преимуществ предлагаемых технологий замещения внешних структур данных Slвиеm, их внутренней структурой 8(внутр), сформированной по принципу безызбыточного помехоустойчивого кодирования на основе сжатых образов исходных передаваемых сообщений. 17

Основные результаты стендовых испытаний

Условия проведения натурного эксперимента: мощность входного сигнала установлена на

Случай традиционного приема цифрового сигнала, принятого на фоне помех при традиционном представлении его значений.

Число ошибок 289 912

-

1. Режим «жесткого декодирования» преобразованных значений Ci (без исправления ошибок).

-

2. Режим «мягкого декодирования» (е исправлением ошибок). Неисправленных ошибок: 14601. Исправлено 274 678 ошибок передачи

уровне чувствительности приемника

Ошибок: 289 279.

Коэффициент уменьшения ошибок: Р = 289 912/289 279= 1,002

Результат повышения помехозащищенности приема синусоидальных сигналов: процент исправления ошибок к = 274 678/289 912*100 % = 94 %.

Рис. 4. Иллюстрация качества принимаемого оцифрованного сигнала при традиционном приеме (верхний график) и при использовании предлагаемых технологий в режиме «жесткого» декодирования (средний график) и в режиме «мягкого» декодирования (нижний график)

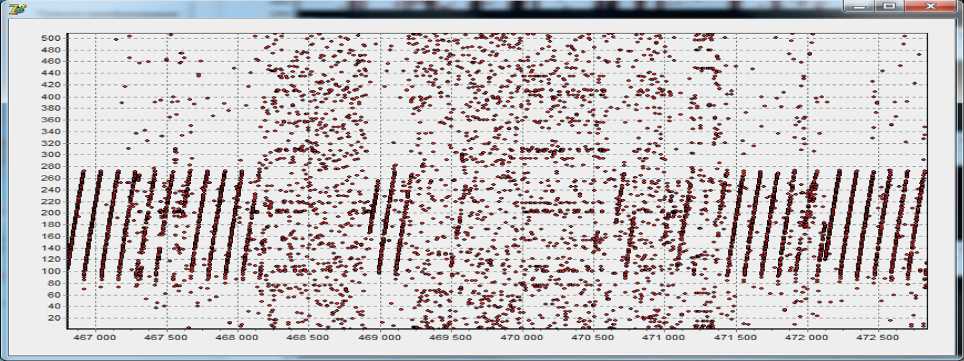

Рис. 5. Выделенный для визуального анализа участок восстановленной информации с большим растяжением временной шкалы без исправления ошибок

Ж ГРАДА

Еще одна особенность предлагаемых технологий заключается в том, что разработанные методы и алгоритмы САП могут быть использованы на Земле после приема информации даже в том случае, когда в бортовой аппаратуре они не реализованы.

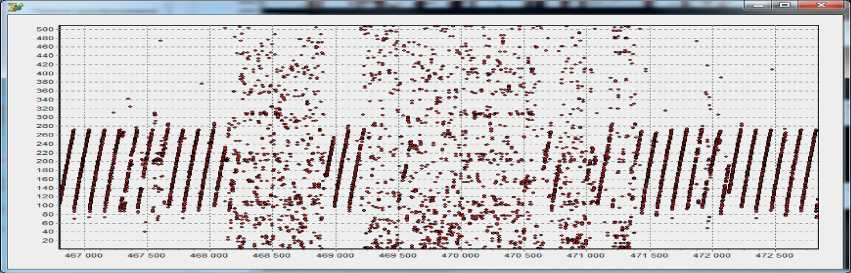

Но, как показывают проведенные экспериментальные исследования, корректирующая способность при этом будет примерно в 2 раза хуже, о чем свидетельствуют результаты сравнения информации, полученной при использовании средств приема, оснащенных высокоэффективной наземной антенной системой (рис. 5), и исправ-18 ленной после «нулевой» ее обработки при исполь зовании предлагаемых методов, алгоритмов и методик (рис. 6).

Результаты сравнительного анализа показывают, что применение нового этапа «нулевой» обработки информации, осуществляемой при использовании предлагаемых технологий с целью ее очищения от ошибок и искажений, обеспечивает исправление более 40 % ошибок, что оказывается сравнимым с увеличением эффективной поверхности приемной антенны в 2 раза.

Также проведены стендовые испытания с использованием реальной навигационной информации. Подтверждена возможность обнаружения и исправления ошибок по различным выделенным навигационным параметрам от 55 % до 97 % при входных сигналах – 450 дБВт и различных уровнях помех, создаваемых генератором помех.

Рис. 6. Выделенный для визуального анализа участок восстановленной информации после исправления ошибок

Модель оценивания достоверности единичного сообщения

Первое значение остатка Ь, от числа 116 по модулю 15 - число < 1011 >2 = 11. Следующее за ним значение второго остатка -число 1. Тогда ^Ьп = | Ьи - Ь12\ = |11 - 1 = 10. Затем следует ^Ь12■ | Ь12-Ьв = |1 - 13| = 12. Далее ^b13 = | Ь13 -Ь14\ = |13 - 7| = 6;

MbI4=\bI4-bI5\ = |7-119| = 23. ’

Абсолютной разностью второго порядка ^Ь( называется разность между предшествующим и последующим значениями остатков ^Ьии ^ЬК2ЬИ^ ^Ьп^Ьц^.

|

г^п |

^> 10 |

|АМ |

|A2xJ |

<Х^2 |

mod 15 \ |

mod 16 |

||||

|

Ь1 |

|Д^,| |

\|д^1 |

ь2 |

|Д'62| |

|Д^2| |

|||||

|

1 |

0111.0100 |

юиХТГ' |

оюоХГ |

|||||||

|

2 |

Д1зб а |

1000.1000 |

0001 = 1 |

/^10 |

1000\f8 |

|||||

|

3 |

\18/ |

Г2 \ |

0111.0110 |

1101 = 13 |

12 |

/2\ |

0110 = 6 |

2 |

||

|

4 |

^142У |

^24 |

6 |

1000.1110 |

0111 = 7 |

6 |

1 6 |

1110=14 |

8 |

6 |

|

5 |

119 |

23 |

1 |

0111.0111 |

1110= 14 |

7 |

\ 1 |

0111=7 |

7 |

1 |

|

6 |

141 |

22 |

V |

1000.1101 |

0110 = 6 |

8 |

V/ |

1101 = 13 |

6 |

V/ |

|

7 |

120 |

21 |

1 |

0111.1000 |

0000 = 0 |

6 |

2 |

1000 = 8 |

5 |

1 |

|

8 |

141 |

21 |

© |

1000.1101 |

0110 = 6 |

6 |

© |

1101=13 |

5 |

@ |

|

9 |

138 |

/3\ |

1000.1010 |

0011 = 3 |

у |

1010 = 10 |

/А |

Y |

||

|

10 |

140 |

1 2 1 |

1000.1100 |

0101=5 |

1 2 | |

1100=12 |

21 |

|||

|

11 |

148 |

V/ |

V ) |

1001.0100 |

1101 = 13 |

V ) |

V ) |

0100 = 4 |

V/ |

\6У |

|

12 |

152 |

4 |

4 |

1001.1000 |

0010 = 2 |

11 |

3 |

1000 = 8 |

4 |

4 |

|

13 |

144 |

8 |

(4) |

1001.0000 |

1001 =9 |

7 |

С4) |

0000 = 0 |

8 |

б |

^ацные п|)и традиционном представлении __ JI Данные Рри представлении оРразами-осЦатками Контроль достоверности приема: |А7&7| = Wb2\ = |A7xJ и |А26;| = \K2b2\ = |A2xz|.

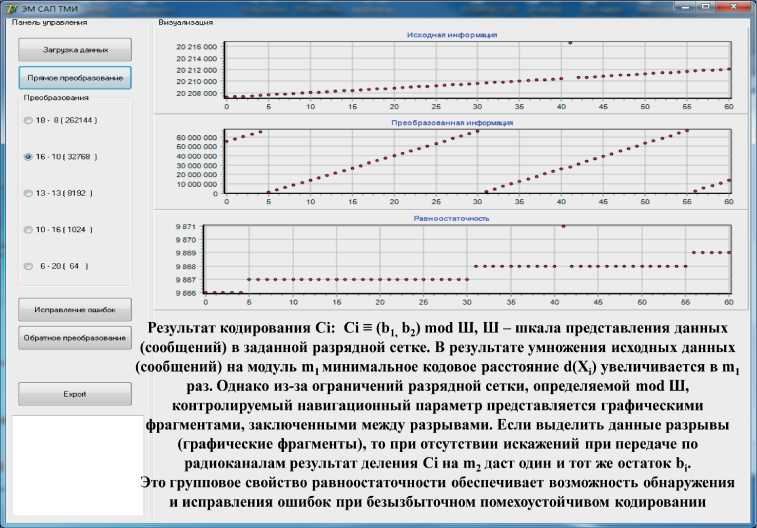

Рис. 7. Иллюстрация математической модели контроля достоверности единичного сообщения при нетрадиционном представлении данных образами-остатками

В тех случаях, когда возможности повторной передачи искаженных сообщений исключены, предлагается использовать ряд алгоритмов оценивания достоверности переданных сообщений детерминированными методами. Один из них представлен в виде иллюстрации, приведенной на рис. 7.

При традиционном подходе к передаче данных нет возможности оценить достоверность приема результата измерений. Например, нельзя сказать, что последовательность сообщений: {116, 136, 118, 142, 119, 141} при передаче по каналам связи с помехами принята верно. Однако при представлении данных двумя образами-остатками b 1 и b 2 такая возможность обеспечивается на основе определения последовательных абсолютных разностей первого и второго порядков.

Абсолютной разностью первого порядка ∆ 1 хi называется разность между предшествующим и последующим значениями сообщений хi и хi+ 1 : ∆ 1 хi = | хi – хi+ 1 |. Например, первое значение результата телеизмерения – это число 116. Следующее за ним значение второго результата – число 136. Тогда ∆ 1 х 1 = | х 1 – х 2 | = |116 – 136| = 20. Затем следует ∆ 1 х 2 = | х 2 – х 3 | = |136 – 118| = 18. Далее ∆ 1 х 3 = = | х 3 – х 4 | = |118 – 142| = 24. Абсолютной разностью второго порядка ∆ 2 хi называется разность между предшествующим и последующим значениями телеизмерения ∆ 1 хi и ∆ 1 хi+ 1 : ∆ 2 хi = | ∆ 1 хi – ∆ 1 хi+ 1 |. Например, ∆ 2 х 1 = | ∆ 1 х 1 – ∆ 1 х 2 |. = |20 – 18| = 2, ∆ 2 х 2 = | ∆ 1 х 2 – ∆ 1 х 3 |.= |18 – 24| = 6, ∆ 2 х 3 = | ∆ 1 х 3 – ∆ 1 х 4 |. = = |24 – 23| = 1 и т. д. Передаче подлежат слова, составленные только из остатков. Такая же процедура определения абсолютных разностей первого и второго порядков производится и по отношению к принятым значениям образов-остатков.

Таблица, приведенная на рис. 7, разделена на две части. Первая часть, включающая в себя 5 первых столбцов, представляет собой последовательность сообщений (второй столбец), которые подлежат передаче традиционным 8-разрядным двоичным кодом (2 n = 8) (пятый столбец). Третий столбец – это абсолютные разности первого порядка ∆ 1 хi. В четвертом столбце представлены аб-

солютные разности второго порядка ∆2хi. Вторая часть отображает результаты приема сообщений хп =

В ней в первом и четвертом столбцах приведены значения принятых образов-остатков b 1 и b 2 , соответственно, которые представлены четырехразрядным двоичным кодом. Далее по отношению к каждому из значений образов-остатков последовательно определены разности первого порядка ∆ 1 b 1 i. и ∆ 1 b 2 i , а также разности второго порядка ∆ 2 b 1 i . и ∆ 2 b 2 i . 19

При этом те принятые значения сообщений, по отношению к которым выполняются тождества: ∆ 1 b 1 i. = ∆ 1 b 2 i и ∆ 2 b 1 i. = ∆ 2 b 2 i , должны быть признаны достоверными. Установленные тождества могут быть расширены и на значения исходных сообщений:

∆ 1 b 1 i. = ∆ 1 b 2 i = ∆ 1 хi ( mod m 1 или mod m 2)

и ∆ 2 b 1 i . = ∆ 2 b 2 i = ∆ 2 Х i . (5)

Таким образом, использование предлагаемых методов и подходов позволяет определить приоритетные направления развития информационных технологий передачи информации и обеспечения ее защиты от помех.

Заключение

В настоящее время разработано множество инновационных технологий, способствующих развитию интенсивного направления совершенствования бортовой и наземной ракетно-космической техники. Получены фундаментальные результаты. Некоторые из разработанных технологий были реализованы в бортовой телеметрической аппаратуре. Опубликовано более 130 статей, в том числе 15 статей в журнале «Measurement techniques, Springer Science+Businnes Media, Inc». За последние пять лет получено 19 патентов на способы.

Список литературы Инновационные технологии повышения помехоустойчивости передачи информации и обеспечения ее комплексной защиты

- Мироновский Л. А., Слаев В. А. Инварианты в метрологии и технической диагностике // Измерительная техника. 1996. № 6. С. 3-14.

- Кукушкин С. С., Захаров В. Н. Математические и методические основы использования конструктивной теории конечных полей при обработке результатов измерений // Измерительная техника. 2006. № 10. С. 18-22.

- Кукушкин С. С. Модели векторного представления и нетрадиционного преобразования данных в системе остаточных классов // Измерительная техника. 2007. № 3. С. 15-20.

- Кукушкин С. С., Гулый Н. Н. Новые методы и технологии обработки видеоизображений при натурных испытаниях сложных технических систем // Измерительная техника. 2009. № 4. С. 20-24.

- Кукушкин С. С., Потюпкин А. Ю., Антипов В. А. Теоретические основы синтеза ультраоператора комплексной обработки информации дистанционного мониторинга // Измерительная техника. 2009. № 7. С. 10-15.