Инновационный вектор экономического развития северных и арктических территорий России и стран Северной Европы

Автор: Зайков Константин Сергеевич, Калинина Марина Рудольфовна, Кондратов Николай Александрович, Тамицкий Александр Михайлович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия социально-экономического развития

Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В основе политики России в Арктике лежит инновационная модернизация в интересах национальной безопасности, развития рационального природопользования, сбережения уникальных арктических экосистем и местных сообществ. Цель предпринятого нами исследования - проанализировать особенности инновационной политики в северных и арктических территориях России и странах Северной Европы. В статье приведен оригинальный анализ разработки мер такой политики, который, по нашему мнению, может проводиться через раскрытие сценариев развития арктической зоны и вызовов их реализации в долгосрочной перспективе; характеристику положения северных территорий и государств в национальных и глобальных рейтингах инновационной активности; изучение подходов к формированию инновационной политики на примере стран Северной Европы, опыт которых может быть применим в схожих по географическим и геополитическим особенностям субъектах РФ. Актуализированы два стратегических сценария социально-экономического развития российской арктической зоны, приоритетного внимания заслуживает инновационный сценарий. Несмотря на усилия государства по диверсификации российская экономика по-прежнему остается сырьевой. Инновационные разработки в сырьевых отраслях, поддерживаемые идеологией импортозамещения, на сегодня качественно не меняют ситуацию. В статье отмечены вызовы, препятствующие воплощению инновационных тенденций в отраслях российской арктической экономики. Вместе с тем в Арктической зоне РФ (АЗРФ) имеются успешные примеры внедрения инноваций (Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ), что подтверждается национальным рейтингом. Соседи России по арктическому региону - Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия, перешедшие более 30 лет назад к постиндустриальной фазе развития, - в настоящее время являются лидерами глобальных рейтингов инновационной деятельности. Практический интерес представляет характеристика особенностей разработки и внедрения инноваций в странах Северной Европы, изучение их опыта и возможностей его использования в российских условиях. В заключение отмечается, что разработка и внедрение в отраслях арктической экономики инновационных технологий с использованием зарубежного опыта, инструментов международного сотрудничества и перспективных направлений интеллектуального сервиса может служить ответом на системные и стремительные трансформации, которые происходят в арктическом регионе в настоящее время. Материал статьи может быть использован в учебно-образовательном процессе в вузах, актуален для государственных и научных работников, географов и экономистов, занимающихся вопросами прогнозирования и территориального развития северных регионов.

Арктика, северная европа, стратегии развития, инновации, экономическое развитие, наука, международное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/147109961

IDR: 147109961 | УДК: [332.12:001.895](98) | DOI: 10.15838/esc.2017.3.51.3

Текст научной статьи Инновационный вектор экономического развития северных и арктических территорий России и стран Северной Европы

Арктика – северная полярная область Земли, включающая северные окраины материков Евразия и Северная Америка, Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Северные страны по-разному подходят к определению границ своих арктических зон, однозначно они до сих пор не определены [9]. Сухопутные территории России, относящиеся к Арктической зоне, приведены в Указе Президента России от 2 мая 2014 года. № 2961.

Страны, расположенные как внутри (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция), так и вне арктической зоны (Индия, Китай, Япония, Сингапур, Республика Корея), и их объединения (Европейский союз) в начале XXI века разработали и подкрепляют финансированием стратегии изучения Арктики и Крайнего Севера. Основу документов составляют тезисы об устойчивом социально-экономическом развитии, эффективном и комплексном использовании минеральных, водных биологических и туристско-рекреационных ресурсов, изучении и модернизации прибрежных зон в целях развития портов и береговой инфраструктуры, о развитии арктического судоходства, решении экологических проблем, развитии международного сотрудничества по линии Арктического Совета, Совета Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР), Европейского союза (ЕС). В сфере внимания северных стран – естественнонаучные исследования, трансфер знаний, обмен компетенциями по работе в экстремальных природно-климатических условиях Арктики [8, 14, 16, 19–22].

Актуальны усилия приарктических государств по диверсификации экономического базиса северных территорий и расширению их отраслевой структуры. Этого возможно достичь в рамках инновационной политики, реализуемой на принципах стратегического планирования государственно-частного партнерства в сотрудничестве с промышленными предприятиями, научно-образовательными и общественными организациями и с использованием инструментов международного сотрудничества.

Формирование и развитие инновационной политики в Арктической зоне РФ (АЗРФ) . Эта зона занимает свыше 9 млн. км2, из которых около 6,7 млн. км2 приходится на водное пространство, что составляет 45% площади Северного Ледовитого океана.

Протяженность арктического побережья нашей страны – максимальная среди стран, имеющих арктические зоны. В пределах арктического сектора континентальный шельф достигает 6,1 млн. км2, или 41% всей акватории РФ. Особо отметим, что из всей этой площади постоянно находится подо льдом примерно 5,1 млн. км2 (70% площади сектора), из них под паковым льдом – 1,5 млн. км2 (23%) [1].

В российском секторе Арктики сконцентрирован природно-ресурсный (стоимостью в несколько десятков триллионов долларов США), научно-производственный и технологический потенциал, который способен в долгосрочной перспективе обеспечить социально-экономическое и инновационное развитие страны. Он участвует в производстве 12% ВВП и создает около 30% экспорта России. В АЗРФ проживает более 2,5 млн. человек, что превышает половину общей численности населения Арктики [1, 4].

На современном этапе арктический макрорегион с экономической точки зрения характеризуется монопрофильной ресурсно-сырьевой специализацией. Доля добавленной стоимости добывающих отраслей и предприятий в этом регионе достигает 60% (для сравнения: в Гренландии, на Крайнем Севере Норвегии, Финляндии, Швеции и в Исландии – не более 15%, в приполярных районах США и Канады – около 30%) [8].

Российская Арктика, как значимый регион, постепенно превращается в самостоятельный субъект государственного управления [15]. В 2008–2013 годах были разработаны и утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Стратегия развития Арктической зоны Российской

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» и ряд других документов2.

Ключевые тезисы российской стратегии – знание, присутствие и рост. В основу документа положен принцип наращивания и концентрации конкурентоспособного научного знания, инвестиций и производственного потенциала в наиболее перспективных направлениях, в центрах, формирующих очаги социально-экономической эффективности в Арктической зоне.

Отмеченная стратегия содержит два пути развития российской Арктики в долгосрочной перспективе: инерционный и инновационный. Они различаются характером гипотез, принятых при формировании социально-экономических тенденций, внешними и внутренними факторами, а также ограничениями, в т.ч. случайными. При их разработке учитывались программные положения профильных министерств и ведомств РФ, рекомендации рабочих групп Арктического Совета, зарубежные арктические стратегии и другие документы [14].

Инерционный сценарий отражает конфликт интересов полярных стран и усиление борьбы между ними за природные ресурсы спорных зон, в т.ч. увеличение давления в отношении присутствия российских предприятий на архипелаге Шпицберген. Данный сценарий отражает пролонгацию действующих в настоящее время тенденций в ключевых отраслях экономики Арктики и основывается на консервативных оценках роста ключевых показателей. Предполагается, что темпы роста ВРП вхо- дящих в арктическую зону территорий, реальных доходов населения и бюджетных доходов, рост производительности труда будут ниже среднероссийских, а ожидаемые структурные сдвиги в арктической экономике и прирост инвестиций будут происходить медленно. Контрасты между развитием динамичного западного и депрессивного восточного секторов арктической зоны усилятся3.

Инновационный сценарий основан на оптимистических оценках развития основных отраслей арктической экономики с учетом реализации инвестиционных проектов, ориентирован на обеспечение сотрудничества циркумполярных стран в освоении месторождений минерального сырья и топлива на арктическом шельфе, что будет способствовать более быстрым, чем в инерционном сценарии, темпам их освоения.

Характерными чертами этого сценария являются, с одной стороны, последовательная реализация конкурентных преимуществ АЗРФ на базе использования ее природно-ресурсного потенциала, с другой стороны, проявление нового качества экономического роста, основанного на расширении экономического базиса арктических территорий России путем усиления влияния новых промышленных и информационно-коммуникационных услуг и технологий в различных отраслях арктического хозяйства. Реализация инновационного сценария предполагает развитие человеческого потенциала, модернизацию научно-технической и институциональной среды, промышленной, энергетической, транспортной инфраструктуры, создание производств по глубокой переработке природных ресурсов, нацеленных на получе- ние продукции с высокой добавленной стоимостью. Темпы развития АЗРФ, как предполагается, будут выше среднероссийских за счет реализации мегапроектов в ресурсной и транспортно-коммуникационной сферах (ключевое внимание уделяется развитию Северного морского пути, сухопутных железных и автомобильных дорог).

Первое место в структуре хозяйства АЗРФ занимает газовый комплекс (здесь добывается более 80% российского газа), второе – горнопромышленный с центрами в Норильском районе Красноярского края и на Кольском полуострове. Поэтому при реализации инновационного сценария особый акцент сделан на разработке месторождений сырья и топлива, в т.ч. на континентальном шельфе арктических морей. Внедрение инноваций при этом должно сопровождаться безукоснительным соблюдением мер экологической безопасности (предосторожный подход). Эта деятельность должна быть, с одной стороны, адаптирована к условиям неоднородности экономического пространства российской Арктики, с другой стороны, продиктована стремлением максимального использования ее конкурентных преимуществ.

Опыт России и зарубежных государств свидетельствует, что освоение ресурсов шельфа – наукоемкий процесс. Россия, унаследовавшая от СССР систему арктических исследований, к настоящему времени практически утратила первенство в их продвижении, особенно это касается разработок, ведущихся в интересах социально-экономического развития территорий Крайнего Севера и Арктики. Тем не менее в нашей стране предпринимаются системные государственные шаги по формированию научной политики в арктическом регионе. Это выражается, например, в развитии системы организации научных исследований и разработок, в участии рос- сийских университетов в проектах сетевого Университета Арктики, вовлечении РФ в программы Международного арктического научного комитета, использовании научного центра на Шпицбергене, сотрудничества в рабочих группах БЕАР, Арктического Совета, программы ЕС «Северное измерение» [2, 5]. На стимулирование инновационной деятельности в АЗРФ нацелено Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы». На наш взгляд, этот документ нуждается в совершенствовании, т.к. важнейшим критерием оценки эффективности работы над проектами является их стоимость.

Инновационная активность в условиях арктической экономики подвержена влиянию значительного числа вызовов, на которые требуется дать ответ. Инновационные тенденции в части освоения ресурсов арктического шельфа характеризуются тем, что на современном этапе Россия отстает от своих динамичных соседей на 30–40 лет по срокам, технике и технологиям добычи углеводородов с морских месторождений. К числу вызовов мы относим макроэкономический, финансовый, природно-климатический, экологический, энергетический, инфраструктурный, социально-демографический, кадровый, правовой, информационный и другие. Следует отметить, что инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых, особенно на шельфе, носят долгосрочный характер.

В 2014 г. в отношении российских промышленных и финансовых корпораций со стороны ЕС, Норвегии, США, Канады, Австралии и других стран были введены санкции, которые распространяются и на нефтегазовую отрасль. Ограничительные меры запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт технологий, оборудования и оказание услуг, если имеются основания полагать, что они будут использованы для разведки и добычи нефти и газа, в т.ч. и на шельфе Арктики.

Несмотря на это, ведущие иностранные компании сохраняют интерес к освоению ресурсов арктического побережья и шельфа, причем часто это происходит с привлечением инновационных технологий. Согласно российскому законодательству к работам на арктическом шельфе допущены компании с государственным участием «Роснефть» и «Газпром», функционирующие в интересах всего государства, обладающие технологиями и опытом работы в суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера. Между ними распределено более 80% лицензий по разработке углеводородов Баренцева и Карского морей в границах Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. Эти предприятия участвуют в разведке ресурсов Штокмановского месторождения («Газпром», Total), Новозе-мельских участков в Карском («Роснефть», British Petroleum) и Баренцевом морях («Роснефть», ExxonMobil, ENI). «НОВАТЭК» и Total осваивают Южно-Тамбей-ское газоконденсатное месторождение на Ямале. Китайские инвестиционные фонды участвуют в разработке проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур». Вьетнамские компании допущены к разведке и разработке месторождений нефти и газа в Ненецком автономном округе [3].

Инновационный рейтинг арктических регионов РФ. В связи с намеченной реализацией инновационного сценария интерес представляет рейтинг инновационного развития субъектов РФ, который составляется Институтом стратегических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». Для этого используются данные официальной статистики (Росстат), библиометрическая и патентная информация, отчеты Федерального казначейства, открытые данные органов государственной власти субъектов РФ4.

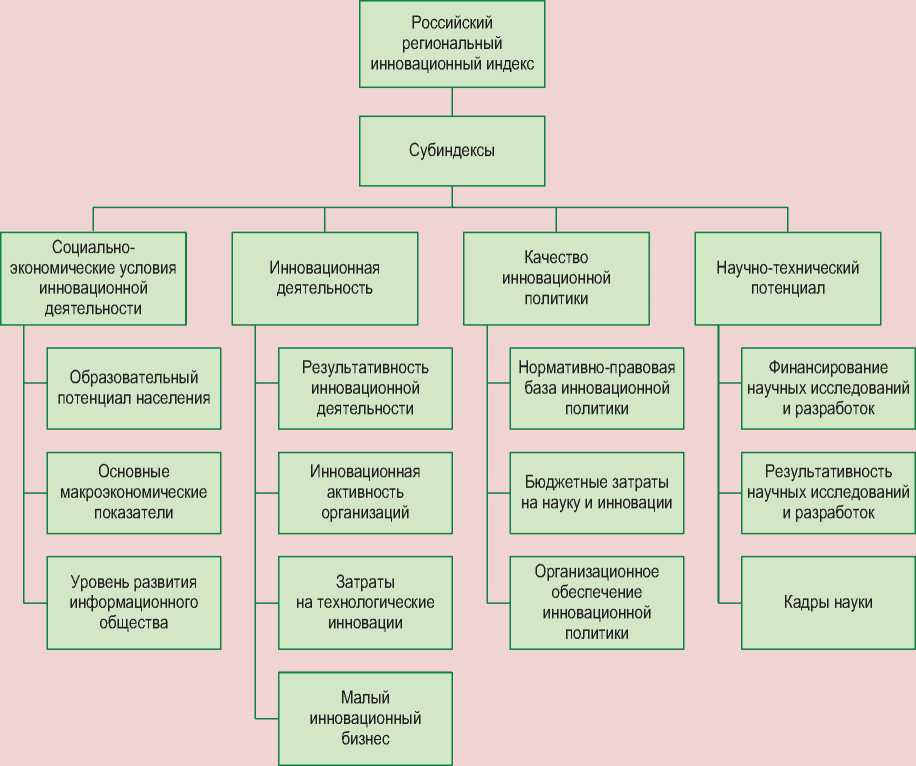

Структура российского регионального инновационного индекса представлена на рисунке 1 . Индекс формируется на основе субиндексов, которые характеризуют основные сферы инновационной деятельности: социально-экономические условия , научно-технический потенциал , инновационную деятельность и ее результативность , качество инновационной политики .

В таблице 1 показано положение субъектов АЗРФ в 2012–2014 гг. в таком рейтинге. Учитывая особенности статистического наблюдения, мы привели данные по целому субъекту, относящемуся к Арктической зоне РФ.

Анализируя эти данные, можно отметить стабильность инновационной активности в субъектах российской Арктической зоны – изменения в 2012–2014 гг. оказались незначительными. Лидерами положительной динамики являются Республика Саха (Якутия) и ЯНАО, поднявшиеся на 16 и 13 позиций соответственно. Это может быть объяснено государственным вниманием к научно-технической политике, высоким уровнем квалификации человеческих ресурсов, взаимодействием про-

Рисунок 1. Структура российского регионального инновационного индекса

Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. – Вып. 3 и 4 / под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015, 2016. – 248 с.

Таблица 1. Рейтинг субъектов АЗРФ по значению российского регионального инновационного индекса (2012–2014 гг.)

Основными причинами, препятствующими развитию инноваций в Архангельской области и Республике Коми, которые в анализируемом рейтинге демонстрируют ухудшение позиций на 25 и на 11 пунктов соответственно, могут быть названы недостаток финансовых средств (в отличие от Республики Якутия, где ежегодно на формирование инновационной инфраструктуры, научные исследования и трансфер технологий выделяются гранты Президента Республики), отсутствие квалифицированных кадров и отток трудоспособного населения (из Архангельской области, по данным государственной статистики, с 2000 года выехало более 100 тыс. человек), износ производственных мощностей, слабое развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Для исправления ситуации, как мы полагаем, было бы целесообразно полнее изучить и использовать опыт инновационной деятельности в успешных регионах России, в т.ч. в Якутии и ЯНАО. При этом следует учитывать сходные географические, природно-климатические условия и природно-ресурсный потенциал, а также научно-исследовательскую инфраструктуру и отраслевую структуру хозяйства, дополнить недостающие элементы нормативно-правовой базы. Отметим, что в Архангельской области в 2015–2017 гг. наметились шаги по повышению инновационной активности в реальном секторе экономике, что выразилось в создании кластеров в лесном комплексе и машиностроении.

О возможности формирования инновационно-ориентированной экономики на базе реализации проектов в минеральносырьевом комплексе свидетельствует опыт разработки и реализации инновационной политики в высокоразвитых странах Северной Европы.

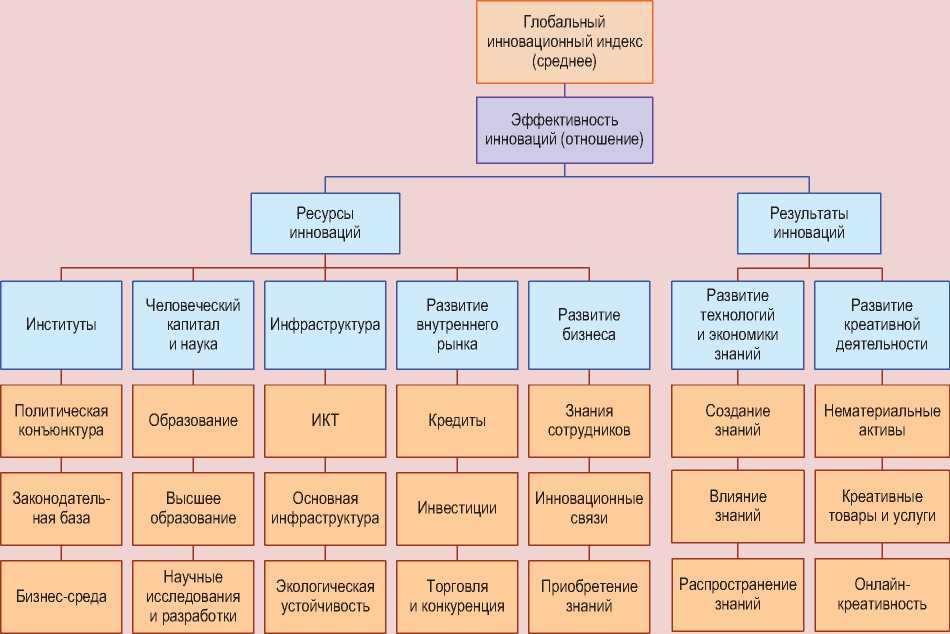

Подходы к формированию инновационной политики в странах Северной Европы. Государства Северной Европы являются лидерами рейтингов в сфере инновационной деятельности. В Глобальном индексе инноваций (Global Innovation Index) биз-нес-школы INSEAD, Корнуэльского Университета и Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2013–2016 годах. Дания, Швеция и Финляндия признаны наиболее инновационными странами мира (табл. 2). Аналогичные показатели эти страны демонстрируют в рейтинге Innovation Union Scoreboard Европейской Комиссии и в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, охватывающем свыше 150

Таблица 2. Рейтинг России и стран Северной Европы в Глобальном индексе инноваций в 2013–2016 гг.

Страна 2013 2014 2015 2016 Дания 9 8 10 8 Швеция 2 3 3 3 Финляндия 6 4 6 5 Исландия 13 19 13 13 Норвегия 16 14 20 22 Россия 62 49 48 43 Источник: Global Innovation Index [Электронный ресурс] / INSEAD. Cornell University. World Intellectual Property Organization. – 2013, 2014, 2015, 2016. – Режим доступа:

стран. Здесь учитываются базовые факторы (степень развития общественных институтов, систем здравоохранения и образования, состояние инфраструктуры, макроэкономическая стабильность), инновационные факторы (уровень развития бизнеса, имеющиеся инновации) и факторы, повышающие эффективность (высшее образование, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, уровень развития финансового рынка, технологическая развитость, размер внутреннего рынка).

На рисунке 2 показана структура глобального инновационного индекса (2016 г.).

Высокий уровень инновационности экономик стран Северной Европы можно объяснить рядом причин. Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия формируют национальную инновационную политику, используя особенности географического положения, стимулируя развитие трудовых ресурсов, развивая систему образования, научных исследований и НИОКР. Встраиваясь в политико-географические процессы на европейском континенте, реализуя потенциал регионального сотрудничества, эти государства превратились в лидеров в областях, формирующих их международную специализацию. Одно из достоинств североевропейских стран – их экономико-географический статус «малых стран» [6].

Концепция «национальной инновационной системы», разработанная шведским профессором Б.О. Лундваллем, легла в основу экономической, научно-технической, технологической и инновационной политики многих стран ЕС. Идеи инновационного развития регионов и концепцию «регионов обучения» разрабатывали норвежские экономико-географы Б. Асайм и А. Изаксен. Понятие «общество знания», которое ныне широко используется, ввел в оборот американский экономист М. Кастеллс, а норвежский исследователь К. Согнер развил его, разработав понятие «инновационная культура», которое представляется отличительной чертой североевропейской модели социально-экономического развития. Развитию глобальной экономической теории и практики способствовала шведская школа теории распределения и модели кумулятивной инфляции К. Викселя (1851–1926 гг.). Г. Мюрдаль (1898–1987 гг.) разработал институциональную теорию преодоления экономической отсталости. Шведские экономисты Э. Хекшер (1879–1952 гг.) и Б. Олин (1899–1979 гг.) выявили связь национальных издержек производства с факторными преимуществами стран, объяснив принципы, которые определяют экспортную специализацию стран на производстве той или иной продукции и служат обоснованием теории международного разделе-

Рисунок 2. Структура Глобального инновационного индекса 2016 г.

Источник: Global Innovation Index [Электронный ресурс] / INSEAD. Cornell University. World Intellectual Property Organization, 2016. – Режим доступа:

ния труда. На развитие социально-экономической мысли и практики большое влияние оказали концепции шведских профсоюзных деятелей и социал-демократии. Разработки Е. Рена и Р. Мейднера до сих пор служат, хотя и не бесспорной, теоретической основой регулирования рынка труда в социально ориентированной рыночной экономике и используются в идеях «государств всеобщего благосостояния» в Швеции и Финляндии. Трудовые ресурсы отличает способность не только к получению и анализу новой информации, но и к приобретению новых компетенций, иными словами – способность к самообучению, что усиливает творческий характер трудовой деятельности [10].

В процессе создания и внедрения инноваций велика роль государства. Она сводится к формированию стратегий, программ и институтов, определяющих цели, задачи, ресурсы и направления инновационной деятельности.

В основе инновационной политики североевропейских государств лежит управляемая государством научная политика. Основную работу в этом направлении осуществляют Министерство образования и науки совместно с Министерством предпринимательства, энергетики и коммуникаций в Швеции, Министерство торговли, промышленности и рыболовства и Министерство образования и исследований в Норвегии, Министерство образования и культуры и Министерство занятости и экономики в Финляндии.

Одной из причин развития инноваций в странах Северной Европы могут быть названы традиции изобретательства. Скандинавская фундаментальная наука и прикладные инженерные разработки внесли значительный вклад в создание технологий, выводящих индустриальное общество на новую ступень развития.

Североевропейские страны являются мировыми лидерами по Индексу человеческого развития ООН [10], в т.ч. характеризуются высокими показателями развития высшего и послевузовского образования. По данным за 2012 г., Норвегия и Дания расходуют на образование свыше 4% ВВП при среднем мировом показателе около 3% (в т.ч. в России). Вместе с тем несмотря на то что приарктические страны уделяют серьезное внимание обеспечению своих циркумполярных территорий квалифицированными кадрами, высшая школа в этом регионе развита неравномерно. Это можно объяснить, в частности, различной степенью развития территориальной и отраслевой структуры экономики и инфраструктуры северных территорий [18].

В Швеции при поддержке государства (Управление инновационных систем) уделяется внимание развитию научно-производственных центров и кластеров. К таковым относятся, например, инновационно-технологический кластер в Чисте, автомобильный – в Гётеборге, биотехнологический кластер «Эресунн» – на юге страны, на границе с Данией и совместно с ее университетами и предприятиями. В этих образованиях реализуется государственная модель Triple Helix Model (Тройная спираль). В ее основе лежат три актора высокотехнологичного развития – государственная власть, бизнес и университеты, которые стимулируют инновации, что способствует увеличению качества жизни населения и улучшению состояния окружающей среды на региональном уровне. Вместе с тем риском развития инновационной системы является развитие наукоемких производств лишь в транснациональных компаниях (таких как Ericsson, AstraZeneca, SKF, TETRAPACK, Volvo). Успехи большинства компаний в «старых» отраслях (горнодобывающей, пищевой) связаны с использованием традиционных технологий. Система коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности характеризуется недостаточным развитием стимулирующей налоговой политики в инвестиционной деятельности, что сдерживает развитие высокотехнологичных секторов экономики. Тем не менее Швеция и Финляндия – европейские лидеры по доле расходов на НИОКР в ВВП [10].

В сравнительном аспекте можно отметить, что Правительством РФ, во исполнение поручения Президента России в 2012 году, из всех территорий АЗРФ только в Архангельской области был отобран и включен в федеральный перечень инновационных территориальных кластеров судостроительный кластер. Он создан на базе предприятий г. Северодвинска с опорой на объекты федеральной и региональной научной и производственной инфраструктуры (машиностроительные предприятия, учреждения высшего и среднего профессионального образования, центры исследований, разработок и трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудованием). Внутри кластера осуществляется проектирование и изготовление устройств для разведки и добычи нефти на арктическом шельфе (например, узлов морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» и агрегатов плавучей атомной электростан- ции) и апробирование адаптированных к арктическим условиям энергетических устройств, применяющихся в морском судостроении (например, винторулевых движителей AZIPOD для судов ледового класса).

С 2016 г. в Архангельской области формируется лесопромышленный инновационный территориальный кластер «Помор ИнноваЛес», в который входят более 40 участников, среди которых лидеры лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности России, а также транспортно-логистические, образовательные и научно-исследовательские организации. Цель объединения предприятий – укрепление лидерства в РФ по глубокой переработке древесины и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав кластера входят, в частности, Архангельский ЦБК, лесозаготовительные предприятия региона, ОАО «Северное морское пароходство», ОАО «Архангельский морской торговый порт», ООО «Соломбальский машиностроительный завод, ООО «Архбио-фарм», ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства», «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и другие организации. В 2016 г. подписано соглашение между предприятиями кластера и Институтом природных ресурсов Финляндии, в котором отражена необходимость совместной работы по рациональному использованию лесных ресурсов в северных районах двух стран. Приоритетное внимание уделяется внедрению прогрессивных технологий лесоустройства, строительства дорог, ландшафтного планирования, выращивания посадочного материала с лучшими наследственными свойствами, повышению социальной ответственности бизнеса и развитию биоэкономики. На данном этапе развития российских кластеров пока рано анализировать их работу, однако имеются основания ожидать улучшения позиций субъектов АЗРФ в рейтингах инновационного развития. Формирование инновационных территориальных кластеров в России предусмотрено Стратегией инновационного развития на период до 2020 г. и опирается на мировой опыт, представленный в т.ч. в странах Северной Европы.

Стратегические направления развития инноваций в Финляндии разрабатываются Агентством по финансированию технологий и инноваций, Центром технических исследований в сотрудничестве с Академией наук, вузами и бизнес-сообществом. Особенностью национальной модели поддержки инноваций является ее ориентированность на развитие инфраструктуры, представленной исследовательскими кластерами при университетах (например, центр New Factory на базе университетов Тампере). На фоне конкуренции с азиатскими и североамериканскими производителями электроники в Финляндии большое внимание уделяется развитию НИОКР в сферах информационных технологий, телекоммуникаций, производства электротехники (например, Nokia), которые в настоящее время являются основой развития экономики страны.

В инновационном отношении Норвегию отличает от других стран арктического региона ориентированность на эксплуатацию сырьевых ресурсов, вокруг которых формируются узкие направления высокотехнологичного сектора национальной экономики. На государственном уровне инновационную политику формирует Норвежский исследовательский совет, организация «Инновационная Норвегия», корпорация промышленного развития. Благодаря реализации научных проектов, применению дифференцированного налогообложения происходит стимулирование разработок и их внедрение компаниями-недропользователями, что снижает затраты на освоение месторождений и способствует поддержанию высокого качества окружающей среды. Научные исследования и инвестиции сфокусированы на обеспечении безопасного глубоководного бурения нефти и газа на шельфе, разработке систем мониторинга запасов энергоносителей. Успехи в этих областях стимулируют развитие судостроения, экологически чистых технологий, возобновляемой энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. На фоне высоких показателей развития человеческого потенциала, рынков товаров, рабочей силы и финансов в Норвегии отмечаются относительно низкий уровень инвестиций и развития сопутствующей инфраструктуры [6]. Данное обстоятельство обозначается часто как «норвежский парадокс», суть которого в следующем: вопреки низкой инновационности, экономика Норвегии характеризуется высокой производительностью труда и доходами [17].

В Исландии система управления инновациями и связанных с ними научных исследований начала формироваться после финансового кризиса 2008 г., когда правительством страны был разработан план диверсификации экономики, заключавшийся, помимо прочего, в увеличении доли обрабатывающих отраслей и сферы услуг в ВВП. В настоящее время инновационную политику разрабатывают Министерство образования, науки и культуры, Министерство промышленности и инноваций и ряд других структур, которые связаны с университетами и предприятиями с уклоном в сторону судостроения, альтернативной энергетики, рыбной промышленности и биотехнологий.

В Дании за последние 20 лет благодаря пересмотру научно-технической политики сформировалась институциональная среда развития инновационной деятельности. В настоящее время датская экономика характеризуется высокой степенью создания и трансляции новых знаний, применения венчурного капитала и сотрудничества между субъектами экономических отношений. Органы управления инновационной политикой – Министерство высшего образования и науки, Агентство по образованию, науке и инновациям, Датский национальный исследовательский фонд и другие. В инновационной стратегии Дании (2015 г.) провозглашены ключевые направления инновационной политики страны: развитие взаимодействия между бизнесом и научно-исследовательскими структурами, доступ к высококвалифицированной рабочей силе, развитие технологического сервиса и коммерциализация исследований. На государственном уровне перспективными признаны исследования в сферах нетрадиционной энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, повышения качества городской среды, развития пищевой промышленности, здоровья населения, информационных и телекоммуникационных технологий.

Таким образом, целью государственной инновационной политики в странах Северной Европы является формирование условий, способствующих развитию человеческого потенциала, обеспечивающих устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие территорий на основе ускоренного перехода к сбалансированному развитию сферы услуг и отраслей промышленности, создание механизмов поддержки достижений научно-технического прогресса, стимулирование действующих и создание новых территориально-производственных комплексов.

Анализ опыта развития инноваций в североевропейских странах свидетельствует о национальных особенностях их разработки и внедрения, что обусловлено дифференцированной ресурсной базой – стратегиями развития государств, структурой их экономик, человеческим капиталом, организацией научной политики, интеллектуальными ресурсами, мировыми тенденциями развития рынка товаров и услуг. Общими чертами инновационной политики является стимулирование развития наукоемких отраслей экономики, модернизация системы подготовки и переподготовки кадров, соучастие образования, науки, государственной власти и бизнеса в развитии инфраструктуры и продвижении НИОКР. Это способствует скорейшему внедрению разработок в производство и их коммерциализации.

Особо следует отметить, что подходы и результаты исследований арктического региона используются при определении направлений геополитических устремлений и инновационно-технологической политики северных стран Европы. Это обеспечивает прорывным решениям быструю финансовую и организационную поддержку, чем достигается прогресс в исследованиях и скорейшее внедрение их результатов в производство [5].

В заключение отметим, что в настоящее время происходит рост интереса к Арктике со стороны исследователей и экспертов в различных областях науки и практики. Усиление внимание к Арктике связано с глобализацией экономики, сокращением добычи минерального сырья и топлива в традиционных районах, развитием межконтинентальных транспортных путей, необходимостью обеспечения устойчивого развития обширных, ранее не осваивавшихся регионов и морских акваторий. В конце XX – начале XXI в. в Арктике происходят системные и стремительные трансформации, которые развиваются в условиях нехватки знаний об их причинах и последствиях. Примером может служить изменение климата, влекущее за собой беспрецедентное снижение сезонных минимумов морского льда, улучшение условий разведки и разработки полезных ископаемых, освобождение ото льда транспортных путей [12].

Поиск ответов на вызовы освоения природных ресурсов арктической зоны возможен с помощью мер инновационной политики при использовании опыта соседних приполярных государств. Страны Северной Европы выделяются в мире по разработке и применению инновационных технологий во всех сферах экономики и непроизводственной сфере. Они занимают лидирующие позиции в глобальных рейтингах инновационной деятельности. Важной предпосылкой перехода к инновационному типу развития стала смена парадигмы государственной экономической политики в начале 1990-х гг. Это выразилось в постепенном снижении доли сырьевых отраслей в ВВП, в сфере международной специализации – переходе к предоставлению услуг, основанных на использовании наукоемких технологий и информатизации. В этом состоит качественное отличие вектора развития североевропейских государств от российского опыта. Исследования показывают, что рост промышленного производства в субъектах АЗРФ происходит в основном за счет экстенсивных факторов, т.е. увеличения объема добычи природных ресурсов, а не использования инновационных технологий [13]. Меры инновационной политики в субъектах Арктической зоны РФ разрабатываются, за редким исключением, недостаточно и, как следствие, Россия по сравнению с северными государствами, развивающимися в сходных географических условиях, демонстрирует отставание в рейтингах инновационной активности.

Вопрос перенесения в российские условия опыта инновационной деятельности в странах Северной Европы не может быть решен однозначно. С одной стороны, важно учитывать сходные географические, природно-климатические условия и природно-ресурсный потенциал, системы расселения населения, отраслевую и территориальную системы хозяйствования северных регионов Европы и России. С другой стороны, механический перенос даже самого прогрессивного зарубежного опыта экономического развития в условия другого государства малоэффективен. Требуется его глубокое изучение, учет национальных особенностей, знание качества и менталитета местных трудовых ресурсов, институциональной среды и нормативно-правовой базы, которые, несомненно, будут различаться в разных государствах.

А.Н. Пилясов рассматривает Арктику как исследовательскую лабораторию, территорию открытий, обширный регион инновационного поиска. Он пишет: «Арктическая зона России является крупным полигоном развития фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях знаний... Для этого в арктических сообществах есть многочисленные благоприятные предпосылки… Крупнейший в Арктике Мурманск и другие российские арктические города способны стать интеллектуальными площадками новой экономики, основанной на знаниях и инновациях» [7].

Статус арктической державы не дается сегодня автоматически, исходя только из особенностей географического положения.

Приоритетные направления усилий – научные исследования и инновационная деятельность. Нашей стране предстоит, опираясь на собственный богатый исторический опыт, используя передовые технологии соседних приполярных стран, радикально модернизировать инфраструктуру, в т.ч. научную (особенно в сфере изучения и освоения шельфа и прогноза климатических изменений), транспортную (прежде всего сухопутную) и жилищно-коммунальную сферу. Этого возможно достичь, используя членство в международных организациях, которые предоставляют возможности для обмена опытом хозяйствования в высоких широтах и сформированными при этом компетенциями трудовых ресурсов, участия в совместных междисциплинарных научных исследованиях, развития академической и научной мобильности в северных университетах, а также создавая условия для привлечения прямых зарубежных инвестиций. В интересах развития российских арктических территорий необходимо уделять больше внимания, как это сделано в соседних странах, сфере арктического интеллектуального сервиса. Он охватывает виды экономической деятельности, включающие в себя полярную гидрографию, наблюдение за изменением климата и ледовой обстановкой, модернизацию и развитие сети наземных и космических спутниковых наблюдений за климатом и состоянием арктических экосистем. В таких сервисах во всем мире создаются новые рабочие места, зарабатывается научный авторитет, такой сервис выступает заказчиком и потребителем инновационных результатов научной деятельности. Именно в этой сфере, полагаем, наиболее целесообразно синтезировать передовой зарубежный опыт и накопленные Россией знания.

Список литературы Инновационный вектор экономического развития северных и арктических территорий России и стран Северной Европы

- Арктика: интересы России и международные условия их реализации /Ю.Г. Барсегов, В.А. Корзун, И.М. Могилевкин и др. -М.: Наука, 2002. -356 с.

- Арктический Совет. Общая информация . -Режим доступа: http://www. arctic-council.org/.

- Богоявленский, В.И. Стратегии, технологии и технические средства поиска, разведки и разработки морских месторождений в Арктике /В.И. Богоявленский, И.В. Богоявленский//Вестник МГТУ. -2014. -Том 17. -№ 3. -С. 437-451.

- Додин, Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы) . -СПб.: Наука, 2005. -283 с.

- Стратегические приоритеты научных исследований России и зарубежных государств в арктическом регионе /К.С. Зайков, М.Р. Калинина, Н.А. Кондратов, А.С. Тамицкий//Арктика: экология и экономика. -2016. -№ 3. -С. 29-37.

- Пилипенко, И.В. Малые страны Западной Европы: особенности развития и место в международном разделении труда /И.В. Пилипенко//Известия АН. Серия: Географическая. -2001. -№ 3. -С. 29-41.

- Пилясов, А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике знания /А.Н. Пилясов. -М.: Либроком, 2009. -544 с.

- Пилясов, А.Н. Прогнозное развитие российской Арктики: трансформация пространства, внешние связи, уроки зарубежных стратегий /А.Н. Пилясов//Арктика: экология и экономика. -2011. -№ 2. -С. 10-17.

- Российская Арктика: современная парадигма развития /под ред. акад. А.И. Татаркина. -СПб.: Нестор-История, 2014. -844 с.

- Северная Европа. Регион нового развития /под ред. Ю.М. Дерябина, Н.М. Антошиной. -М.: Весь мир, 2008. -512 с.

- Синица, А.Л. Демографическое развитие арктической зоны РФ в 2010-2014 гг. /А.Л. Синица//Арктика: экология и экономика. -2016. -№ 1(21). -С. 18-27.

- Цатуров, Ю.С. Современное изменение климата Арктики: результаты нового оценочного доклада Арктического Совета /Ю.С. Цатуров, А.В. Клепиков//Арктика: экология и экономика. -2012. -№ 4(8). -С. 76-81.

- Цукерман, В.А. Концептуальные основы инновационного промышленного развития Севера и Арктики /В.А. Цукерман//Север и рынок: формирование экономического порядка. -2012. -№ 3. -С. 139-143.

- Чистобаев, А.И. Арктика: геополитические и геоэкономические интересы зарубежных стран /А.И. Чистобаев, Н.А. Кондратов//Геополитика и безопасность. -2014. -№ 1(25). -С. 84-91.

- Чистобаев, А.И. Арктическая зона Российский Федерации как особый объект государственного управления /А.И. Чистобаев, П.Ю. Малинин//Региональные исследования. -2016. -№ 2(52). -С. 122-128.

- Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011-2020. 2011. 58 pp.

- Grønning, T., Moen S.E. and Olsen D.S. Low innovation intensity. High growth and specialized trajectories: Norway", in Edquist, C. and L. Hommen (eds.) Small-Country Innovation Systems: Globalisation, Change and Policy in Asia and Europe. //Edward Elgar, UK, 2008. Р. 281-318.

- Fagerberg J., Mowery D., Verspagen B. Innovationsystems, pathdependency and policy: The coevolution of science, technology and innovation policy and industrial structure in a small, resourcebased economy. . URL: http://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/prime%202008%20fagerberg%20et%20al.pdf

- Finland's Strategy for the Arctic Region. /Prime Minister Offices, 2010, 98 pp.

- New building blocks in the North. The next step in the Government's High North Strategy. /Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009, 94 pp.

- Sweden's Strategy for the Arctic region. /Government Offices of Sweden. Ministry for Foreign Affairs. Department for Eastern Europe and Central Asia. Arctic Secretariat, Stockholm, Sweden, 2011, 52 pp.

- Tne Norwegian Government's High North Strategy. /Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006, 76 pp.