Иностранные граждане и лица без гражданства (мигранты) как субъекты экстремистской преступности: вопросы теории и практики

Автор: Куровский В.М.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности

Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются научные подходы к понятию незаконного оборота оружия, боеприпасов, В статье автор рассматривает проблему экстремизма среди иностранных граждан и лиц без гражданства и затрагивает вопрос пенитенциарного экстремизма среди иностранных граждан, осужденных к лишению свободы. Взрывчатые вещества и взрывные устройства, формулирует признаки данного явления и раскрывает их содержание. Приводится классификация групп преступлений, входящих в незаконный ряд, рассматриваются современные криминологические признаки личности указанной выше категории, такие как пол, незаконный оборот оружия, обосновывается необходимость отнесения административных правонарушений к незаконному обороту оружия, гражданство, судимость, групповой и индивидуальный характер совершенного преступления экстремистской направленности и другие. Рассматривается общественная опасность незаконного оборота наркотиков через призму вредоносности и прецедентности, выделяются. Приведенные примеры судебной практики наглядно иллюстрируют личностные черты иностранцев-экстремистов, а также через социальные, политические, экономические и психологические аспекты. Автор подчеркивает необходимость дальнейшего противодействия. Проанализированы статистические данные о состоянии преступности в сфере незаконного оборота оружия и его использования в экстремистских целях в нашем обществе, в том числе в экстремистских преступных целях, как со стороны лиц, имеющих иностранное гражданство, так и со стороны лиц без гражданства.

Экстремизм, национальная безопасность, уголовная ответственность, миграция, иностранные граждане и лица без гражданства

Короткий адрес: https://sciup.org/140312407

IDR: 140312407 | УДК: 343.9

Текст научной статьи Иностранные граждане и лица без гражданства (мигранты) как субъекты экстремистской преступности: вопросы теории и практики

О пасность экстремизма неоспорима.

Подрывая основы государственности и конституционного строя, экстремизм посягает на национальную безопасность нашей страны. Согласно данным МВД России, за

2024 год в Российской Федерации были зарегистрированы 1 719 преступлений экстремистской направленности (за 2023 год данный показатель составил 1 340 преступлений, в 2022 году – 1 566 преступлений, в 2021

году – 1 057 преступлений, а в 2020 году – 833 преступления)1. Анализ представленных официальных статистических данных позволяет выявить тенденцию к увеличению случаев совершения преступлений экстремистской направленности в нашем обществе за последние пять лет. К сожалению, данную тенденцию нельзя признать положительной, в связи с чем можно констатировать, что борьба с экстремистскими проявлениями должна продолжаться, поскольку экстремизм по-прежнему актуален и опасен для российского социума.

Экстремизм, присутствующий во многих сферах жизни общества, находит проявление в том числе через распространение радикализма в местах лишения свободы. Профессор В.С. Ишигеев подчеркивает, что крайне опасными являются пропагандистские действия радикалов, предпринимающих попытки вовлечения в свои ряды лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы [5, с. 180]. Речь идет о так называемом пенитенциарном экстремизме [11, с. 443].

Важно подчеркнуть, что в пенитенциарных учреждениях находит проявление не только экстремизм, но и терроризм. С одной стороны, терроризм можно рассматривать как составную часть экстремизма, поскольку криминологи относят терроризм к крайней форме проявления экстремизма [2, с. 146]. Однако с точки зрения анализа уголовного-правовых норм и анализа форм статистической отчетности о преступности в нашей стране, которая ведется Министерством внутренних дел России и Генеральной прокуратурой России2, следует констатировать, что террористические преступления в отличие от преступлений экстремистской направленности посягают в первую очередь не на конституционный строй и безопасность Российской Федерации, а на общественную безопасность. Вместе с тем нельзя не согласиться с тем, что экстремизм и терроризм, проявляющиеся в пенитенциарной системе, негативно сказываются на национальных интересах нашего государства.

Так, в июне 2024 года была предпринята попытка захвата ростовского следственного изолятора (речь идет о ст. 206 УК РФ «Захват заложника»; согласно совместному указанию Генпрокуратуры России и МВД России от 2024 года данный состав преступления относится к числу преступлений террористического характера (Перечень N 22)3; однако в рамках настоящей статьи мы можем говорить о том, что в подобных случаях речь идет о пенитенциарном экстремизме в широком смысле слова). В ходе разбирательства было установлено, что захватчиками выступили несколько осужденных лиц, содержавшихся в указанном следственном изоляторе. Согласно сведениям из средств массовой информации, указанные лица примыкали к ячейке запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ4.

Проводимые криминологические исследования по обозначенной проблематике показывают, что на развитие пенитенциарного экстремизма и укрепление им своих криминальных позиций оказывают влияние радикально настроенные иностранные граждане и лица без гражданства, осужденные в нашей стране к лишению свободы: «мигранты нередко имеют устойчивые экстремистские взгляды и установки, которые пытаются распространить и в местах лишения свободы» [7, с. 216].

Проблематика пенитенциарного экстремизма, исходящего от иностранных граждан и лиц без гражданства, находит проявление в конкретных жизненных примерах. Так, в августе 2024 года четверо осужденных иностранных граждан (лица из Таджикистана и Узбекистана), отбывающих наказание в исправительной колонии N 19, придерживающиеся крайних идеологических взглядов, предприняли попытку захвата исправительной колонии. В результате совершенного преступления погибли как сами преступники, так и некоторые сотрудники колонии1.

Приведенный пример наглядно демонстрирует повышенный общественно опасный характер экстремизма, исходящего от иностранных граждан и лиц без гражданства. Вместе с тем данные официальной статистики свидетельствуют о том, что иностранные граждане и лица без гражданства часто осуждаются к лишению свободы за совершение иных преступлений (не носящих экстремистский характер), в большинстве случаев это кражи, причинение различной степени вреда здоровью, изнасилования, убийства. В общей структуре преступности иностранных граждан и лиц без гражданства экстремистские преступления занимают небольшой про-цент2. Другими словами, в местах лишения свободы иностранцы оказываются не в связи с совершением экстремистских преступлений, а в связи с совершением иных уголовно наказуемых деяний. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что иностранные граждане, оказываясь в местах лишения свободы, «заражаются» экстремистскими идеями и начинают его пропагандировать в учреждениях пенитенциарной системы. Современные условия содержания осужденных в исправительных учреждениях способствуют объединению лиц в круг единомышленников, в том числе единомышленников-экстремистов. Тому, что уголовно-исполнительная система в настоящее время недостаточно защищена от экстремизма, способствуют ряд факторов, в том числе коррупция в учреждениях уголовно-исполни- тельной системы. Так, в 2020 году гражданин Ф., занимая должность дежурного помощника начальника колонии, за взятку позволил осуществить пронос мобильных телефонов и комплектующих к ним для осужденных, за что сам был осужден к лишению свободы3. Подобные коррупционные моменты могут выступать фактором, детерминирующим развитие экстремистских угроз внутри учреждений пенитенциарной системы.

В целом опасность экстремизма заключается в том, что из-за экстремистских идей, распространяемых делинквентами, подрываются основы взаимодействия разных религий, национальностей, вероисповеданий. Профессор С.С. Босхолов подчеркивает повышенную опасность целого ряда современных явлений, угрожающих национальной безопасности нашей страны, к числу которых относится деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию [3, с. 3]. Именно поэтому крайне важно бороться с экстремизмом, который распространяется как российскими гражданами, так и гражданами, имеющими иностранное гражданство, или лицами без гражданства. При этом противостоять экстремистским угрозам особенно важно именно сейчас, когда наше государство находится в непростых геополитических условиях. В период проведения Россией специальной военной операции на Украине важно вовремя выявлять и пресекать экстремистские угрозы, исходящие от представителей иностранных государств. Например, в 2022 году в Ростовской области был задержан гражданин Украины, который являлся членом запрещенной на территории России экстремистской организации «Правый сектор». В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации»1.

Проводимые криминологические исследования показывают, что рост экстремистской преступности объясняется различными факторами, в том числе процессами незаконной миграции [1, с. 3]. Профессор А.Л. Репецкая подчеркивает, что с нелегальной миграцией, оказывающей негативное воздействие на национальные интересы нашей страны, необходимо бороться путем создания единого механизма взаимодействия различных государственных структур [9, с. 53]. На наш взгляд, содействовать выработке такого механизма будут соответствующие научные исследования по данной проблематике, поскольку важно понимать, как между собой взаимосвязаны нелегальные миграционные процессы, экстремизм и иностранные граждане и лица без гражданства.

Освещая проблематику экстремизма среди иностранных граждан и лиц без гражданства, нельзя не сказать о негативной тенденции к росту «зараженности» экстремистскими идеями среди названной категории лиц. Так, в 2019 году были выявлены 8 иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления экстремистской направленности; в 2020 году указанный показатель составил 31 человека, в 2021 году – 35 человек, в 2022 году – 33 человека, в 2023 году – 76 человек, а в 2024 году – 125 человек2.

В свете нарастающей экстремистской угрозы, исходящей от иностранных граждан и лиц без гражданства, важно обратить внимание на некоторые криминологические особенности личности таких лиц. В рамках проводимого исследования мы обратились к судебной практике, связанной с привлечением к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Коротко отметим, что анализ данных официальной статистики позволяет заключить, что в настоящее время наблюдается рост экстремистских преступлений, совершаемых указанной категорией лиц: все чаще по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти иностранцы совершают убийства (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганства (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и ряд других тяжких и особо тяжких экстремистских преступлений3. Несомненно, наиболее информативным с точки зрения криминологического анализа личности иностранца-экстремиста было бы обращение к примерам судебной практики по привлечению названной категории лиц за совершение именно таких (наиболее опасных) экстремистских преступлений. Однако особенность ведения форм статистической отчетности заключается в том, что на официальных сайтах судов в сети Интернет тексты судебных актов, вынесенных по делам, затрагивающим безопасность государства, не подлежат размещению4. В этой связи в рамках настоящего исследования выводы о личности иностранца-экстремиста делаются на основании только тех обвинительных приговоров, с которыми у исследователя была возможность ознакомиться. В большинстве случаев речь идет о совершении иностранцами таких экстремистских преступлений, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

Опираясь на анализ 30 обвинительных приговоров о привлечении к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления экстремистской направленности, мы можем дать следующую современную характеристику личности иностранца-экстремиста.

-

1. Пол: в 97% случаев (29 изученных приговоров) экстремистские преступления

-

2. Гражданство: в 100 % случаев (30 изученных приговоров) иностранцы-экстремисты являются выходцами из стран постсоветского пространства. Чаще всего это граждане Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Украины. Данная характеристика личности иностранца-экстремиста объясняется культурными и историческими условиями развития стран постсоветского пространства. Тесные связи между гражданами некогда единого союзного государства не утрачиваются, что позволяет иностранным гражданам из постсоветских стран легче и быстрее приезжать на территорию России. Например, гражданин Республики Таджикистан С. был осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды. Совершенное иностранным гражданином С. деяние выразилось в том, что он разместил в сети Интернет комментарий к видеозаписи с текстом экстремистского содержания (текст содержал оскорбительные фразы в отношении представителей различных религий)2.

-

3. Категория преступления: в 95% случаев (28 изученных приговоров) иностранцы совершают экстремистские уголовно наказуемые деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести. Данная особенность объясняется тем, что в настоящее время отечественный законодатель в большинстве случаев составы экстремистских преступлений относит именно к данной категории преступлений. Например, иностранный гражданин П. был осужден за ряд экстремистских преступлений, в том числе по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ за организацию экстремистского сообщества (данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести). В ходе своей преступной деятельности указанный гражданин создал из числа граждан Российской Федерации и Республики Казахстан экстремистское сообщество и руководил им в целях разжигания межнациональных конфликтов, дестабилизации политической обстановки и изменения конституционного строя в Республике Казахстан. Кроме этого гражданин П., действуя в составе организованной группы, разработал и составил текст, который содержит лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями). Этот текст, адресованный неопределенному кругу лиц, П. публично разместил в информационно-телекоммуникационной сети с целью возбуждения вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни3.

-

4. Структура преступности: в 89% случаев (27 изученных приговоров) иностранцы совершают такие преступления, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбужде-

- ние ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). В 11% случаев (3 изученных приговора) иностранные граждане совершают иные экстремистские преступления, например организовывают экстремистские сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Подобная тенденция объясняется особенностями характеристики самого явления экстремизма, который проявляется зачастую именно в интеллектуальном, идеологическом плане. К распространению экстремистских идей и зарождению среди населения экстремисткой идеологии зачастую и стремятся осужденные лица. Так, иностранный гражданин Б. был приговорен к лишению свободы за совершение ряда преступлений (связанных с незаконным оборотом наркотических средств, преступлений террористического и экстремистского характера), в том числе за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по ч. 1 ст. 280 УК РФ (данное преступление гражданин Б. совершил в период отбывания наказания в виде лишения свободы на территории исправительной колонии N… ГУФСИН России по Пермскому краю). Указанный гражданин одобрительно отзывался о деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации «ИГИЛ» и призывал других осужденных к участию в указанной террористической организации и к борьбе с «неверными»1.

-

5. Судимость: в 86% случаев (26 изученных приговоров) экстремистские преступления совершают иностранцы, ранее не судимые. Названная характеристика личности иностранца-экстремиста объясняется тем, что в большинстве случаев иностранные граждане, ранее осужденные в России, после отбытия наказания депортируются за пределы российского государства, что минимизирует совершение такими лицами новых преступле-

- ний на территории нашей страны. При этом иностранцы, имеющие судимость, нередко совершают экстремистские преступления в период отбытия своего первого наказания (в таких случаях речь идет о пенитенциарном экстремизме, о котором мы говорили ранее). Так, иностранный гражданин Х., отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), вновь совершил уголовно наказуемые деяния (в данном случае террористического и экстремистского характера): он склонял и вербовал лиц к участию в деятельности террористической организации «ИГИЛ» на территории Сирии, публично оправдывал терроризм, демонстрировал другим осужденным с помощью своего сотового телефона видеоролики, которые содержали фрагменты террористических актов, проповеди о необходимости вступления в борьбу с «неверными» мусульманами и представителями иных религий, казни «неверных»2.

-

6. Единоличный или групповой характер совершения преступления: в 57% случаев (17 изученных приговора) иностранцы-экстремисты совершают преступления в группе, и в 43% случаев (13 изученных приговоров) – экстремистское преступление совершается иностранным гражданином единолично. Представленные данные позволяют заключить, что иностранцы склонны как к групповому, так и единоличному совершению экстремистского преступления. Например, иностранный гражданин К. был признан виновным и осужден за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (в том числе по ч. 2 ст. 280 УК РФ). Было установлено, что указанный гражданин собирал денежные средства через сеть

совершают иностранцы-мужчины. Данную тенденцию можно объяснить исторически сложившейся ролью женщин в обществе, которые, как правило, занимаются бытом и семейными отношениями, а мужчины, в свою очередь, более склонны к решительным действиям и проявлению агрессивного, нередко преступного поведения, в том числе связанного с реализацией своих крайних, экстремистских идей. Так, иностранный гражданин Б. был осужден к 21 году лишения свободы за совершение целого ряда преступлений, в том числе за кражу (п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ), изнасилования (ч. 1 ст. 131 У РФ), содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ)1.

Интернет для финансирования террористической деятельности; были зафиксированы высказывания данного гражданина об оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности1.

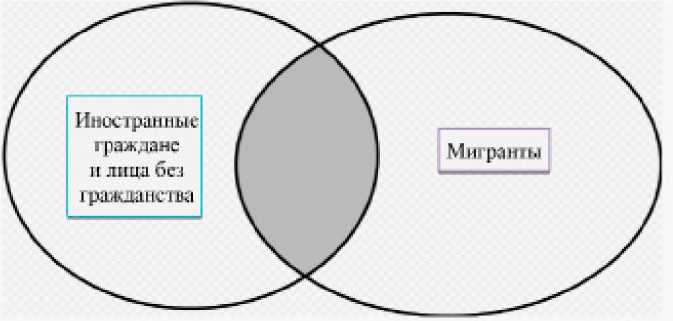

Представленные и проанализированные нами характеристики личности иностранцев-экстремистов свидетельствуют о необходимости дальнейшего противодействия экстремизму среди указанной категории лиц. На наш взгляд, способствовать борьбе с экстремизмом среди иностранных граждан и лиц без гражданства будет четкая нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории российского государства. В настоящее время базовым нормативно-правовым актом, регламентирующим данную сферу общественных отношений, выступает Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 115). В указанном документе закреплены различные понятия, в числе которых «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». При этом в формах статистической отчетности о преступности, помимо терминов «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства», используется термин «мигрант»2 (в Федеральном законе N 115 термин «мигрант» не употребляется и не раскрывается). Кроме того, в научной литературе также можно встретить понятия «миграционная преступность» [10, с. 193] и «преступность мигрантов» [6, с. 80]. На наш взгляд, использование указанной терминологии требует определенного разъяснения.

Так, в научных исследованиях отмечается, что под термином «миграция населения» можно понимать территориальные перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности [8, с. 8]. Миграция может быть разделена на внешнюю (международную) и внутреннюю (внутригосударственную). Внешняя миграция предполагает участие в процессе передвижения лиц, относящихся к категории иностранных граждан и лиц без гражданства, а внутренняя, в свою очередь, подразумевает перемещение или переселение граждан той же страны внутри своего государства (с целью учебы, работы, приобретения нового места жительства и другое).

О взаимосвязи внешней и внутренней миграции говорят действующие нормативно-правовые акты. Так, согласно Глоссарию терминов и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере, мигрант – это физическое лицо, въезжающее на территорию государства или выезжающее за его пределы, а также перемещающееся по территории государства вне зависимости от причин этого перемещения3.

Согласно Соглашению СНГ от 15 апреля 1994 года «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» под термином «трудящийся-мигрант» следует понимать лицо, постоянно проживающее на территории Стороны выезда, которое на законном основании занимается оплачиваемой деятельностью в Стороне трудоустройства4.

В ряде международных документах ООН также встречается термин «мигрант», например в Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей1, однако четкое легальное определение данного понятия не закреплено.

В одном из положений приказа Генпрокуратуры России от 9 декабря 2022 года N 746 «О государственном едином статистическом учете данных о состоянии преступности…» указывается, что в статистическую карточку о совершенном преступлении обязательно вносится информация о том, «является ли лицо местным жителем либо мигрантом, прибывшим с иной территории Российской Федерации либо другого государства».

Иными словами, в действующих нормативно-правовых актах находит отражение внутренняя и внешняя миграция. Подчеркнем, что одно из научных мнений относительно характеристики термина «мигрант» заключается в том, что конечной целью перемещения мигрантов является их желание переселиться на новое место жительства [4, с. 100]. Именно в этом будет заключаться главное отличие мигрантов от иных категорий лиц, перемещающихся в пространстве. Если исходить из данного критерия, то, на наш взгляд, соотношение понятий «иностранный гражданин, лицо без гражданства» и «мигрант» (учитывая, торию нашей страны, а, например, в туризме или обучении), а мигранты, в свою очередь, не всегда являются иностранцами, поскольку российские граждане также могут признаваться мигрантами в случаях переселения в другой регион или на иную административно-территориальную единицу.

Вместе с тем анализ криминологической литературы показывает, что зачастую под терминами «миграционная преступность» или «преступность мигрантов» подразумевается преступность именно «внешних» мигрантов, то есть иностранных граждан и лиц без гражданства [6; 10]. Несомненно, такой подход к пониманию термина «мигрант» с криминологической точки зрения не является однозначным, и по данному вопросу возможны научные дискуссии. Однако, по нашему мнению, такая неопределенность может быть устранена путем легального закрепления термина «мигрант» в Федеральном законе N 115, что будет способствовать правильной реализации положений по профилактике совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений, в особенности экстремистской направленности, характеризующихся повышенной общественной опасностью, угрожающей национальным интересам нашего государства.

что в качестве мигрантов могут выступать жители одного и того же государства, которые переселились на новое место жительства внутри своей страны, но в пределах новой административно-территориальной единицы) выглядит как частичное пересечение (рис.).

Иными словами, не все иностранные граждане, прибывшие на территорию России, должны признаваться мигрантами (поскольку цель пребывания таких иностранных граждан может заключать ся не в пересе лении на терри-

Рис. Соотношение понятий «иностранный гражданин, лицо без гражданства» и «мигрант»