Институционализация конкурентных способов организации предоставления услуг в социальной сфере

Автор: Заболотная Галина Михайловна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Возросшие запросы со стороны общества к качеству и доступности оказываемых услуг в социальной сфере требуют от российского государства внедрения новых подходов в управление социальными сервисами. Если первоначально решение указанных проблем виделось в трансформации сети подведомственных учреждений, то в последние годы оно рассматривается в контексте развития негосударственного сектора поставщиков бюджетных услуг и стимулирования конкуренции за бюджетные субсидии и потребителей услуг. Цель статьи заключается в исследовании практики внедрения конкурентных способов организации предоставления услуг в отраслях социальной сферы. Показано, что проходящий в настоящее время апробацию Федеральный закон № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» позволяет устранить часть барьеров, отстраняющих частные организации, прежде всего СОНКО, от конкурентного распределения бюджетных средств. С опорой на эмпирический материал охарактеризована ситуация с внедрением в российских регионах инструментов квазирыночных отношений в процесс производства общественно значимых услуг - конкурсного отбора поставщика услуги и сертификата. Определен ряд факторов, сдерживающих их масштабирование, и показаны возможные перспективы развития этого процесса.

Квазирынок, конкуренция, негосударственные поставщики услуг в социальной сфере, социально ориентированные некоммерческие организации, сонко, бюджетные субсидии, сертификат, социальный заказ

Короткий адрес: https://sciup.org/149142425

IDR: 149142425 | УДК: 330.341 | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.11

Текст научной статьи Институционализация конкурентных способов организации предоставления услуг в социальной сфере

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, ,

,

Последние 20 лет система оказания государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы испытывает существенные изменения. Их катализатором стало обозначившееся противоречие между возросшими запросами со стороны общества к качеству, доступности и технологиям предоставления услуг в социальных секторах и способностью удовлетворить этот запрос исключительно ресурсами государственных и муниципальных учреждений. Курс, взятый на развитие конкурентных отношений негосударственного сектора поставщиков услуг, призван нивелировать эту проблему и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Наблюдаемые трансформации в сфере предоставления бюджетных услуг часто интерпретируются через подходы, сформировавшиеся на Западе, – New Public Management, Good Governance, Co-production и др. Вместе с тем распространение конкурентных отношений на социальные сервисы, финансируемые из государственных и муниципальных бюджетов, могут исследоваться в рамках концепции квазирынка. Подход, получивший распространение после опубликования статьи Дж. Ле Грандом (Le Grand, 1991), используется и российскими авторами, изучающими контрактные отношения между государством и разными типами поставщиков услуг в секторах социальной сферы, государством и медиакомпаниями (Андрущак, 2005; Довбыш, 2017; Суслова, 2014).

В квазирыночной системе государство в целях повышения эффективности использования ресурсов и качества предоставляемых услуг стимулирует конкуренцию между провайдерами за право оказывать услуги на условиях бюджетного финансирования в секторах, где она практически не наблюдается. Субъектами квазирыночных отношений выступают разные типы частных и государственных организаций; государство, использующее конкурсные и контрактные механизмы при определении поставщика услуг; и непосредственно потребители, которые (как, например, в случае применения ваучеров или сертификатов) своим выбором обеспечивают доведение выделенных им бюджетных средств до производителя услуги. Таким образом, обеспечение исполнения бюджетных услуг реализуется двумя способами: выбором провайдера услуги уполномоченным органом либо выбором ее получателем или представителем последнего. Второй способ предполагает закрепление целевой субсидии через сертификат за получателем услуги. Этот вариант доведения бюджетного финансирования для государственных и частных поставщиков услуг настоящее время широко реализуется в российских регионах. В распространении подобных форм обеспечения исполнения бюджетных услуг сторонники реформ социального сектора видят альтернативу бюрократическому распределению средств и путь к расширению свободы потребительского выбора (Андрущак, 2005: 349).

В целях оценки российской ситуации с распространенностью конкурентных процедур передачи на исполнение услуг разным типам поставщиков, в том числе в процессе апробации инструментов социального заказа, была проанализирована официальная информация, размещенная на сайтах Министерства экономического развития и Министерства финансов Российской Федерации, а также представленная федеральными чиновниками, экспертной общественностью в публикациях, на конференциях, организованных Общественной палатой Российской Федерации.

Вопрос о внедрении конкурентных отношений в производство социально значимых услуг и допуске к бюджетному финансированию негосударственных организаций стал рассматриваться на правительственном уровне с начала 2000-х гг. Тогда же были апробированы и отдельные конкурентные механизмы выбора поставщиков услуг. Так, в 2002 г. в Перми впервые был проведен открытый конкурс на исполнение муниципального заказа по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В последующие 4 года подобные конкурсы с участием бюджетных и частных организаций прошли еще в нескольких регионах страны1. Однако такая практика носила ограниченный характер, что можно объяснить несовершенством соответствующего правового регулирования и отсутствием в регионах организаций, способных конкурировать с учреждениями бюджетного сектора. Например, в упомянутых конкурсах учреждения бюджетной сети в 3 раза чаше становились победителями, нежели негосударственные организации.

В последующем вопрос о повышении эффективности бюджетного сектора социальной сферы стал решаться в рамках преобразования подведомственных учреждений и внедрения в их деятельность новых инструментов, связывающих финансирование с количественными и качественными параметрами исполнения услуг. Принятые законы – № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 2006 г.2 и № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальный) учреждений» 2010 г.1 – позволили изменить правовой статус муниципальных и государственных учреждений, предоставить финансово-экономическую самостоятельность бюджетным и автономным учреждениям. Кроме того, появившееся законодательство, регламентирующее сферу закупок товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных нужд и распространение контрактных отношений с производителями услуг и работ, открыли возможность для появления новых поставщиков услуг и развития квазирынка.

Хотя внедрение новых технологий управления учреждениями бюджетной сети в целом было осуществлено, вопрос о повышении эффективности использования финансовых средств остался открытым. Согласно выводам исследователей Высшей школы экономики, несмотря на увеличение бюджетных расходов в социальном секторе (за 15 лет с начала 2000-х гг. затраты в номинальном выражении возросли в 28,0 раз, а в реальном – в 5,1 раза), соответствующее повышение объема и качества услуг не было продемонстрировано. Кроме того, в структуре бюджетного сектора социальной сферы, сложившейся к 2017 г., более экономически мобильные и финансово самостоятельные автономные учреждения занимали незначительную долю – 2,8 % от общего количества учреждений на федеральном уровне и 10,6 % – от числа региональных и муниципальных учреждений. Доля казенных учреждений, в отношении которых используется сметное финансирование, составляла 47,1 и 25,5 % соответственно (Реформа учреждений…, 2017: 28, 40). Исключением из общей практики стали Тюменская область и Татарстан, которые уже на этапе внедрения Федерального закона № 174-ФЗ перевели существенную часть государственных и муниципальных учреждений социального сектора в автономные, что позволило увеличить внебюджетные ресурсы организаций и расширить спектр оказываемых услуг.

Институциональные изменения бюджетного сектора социальной сферы должны были способствовать развитию конкурентных отношений между новыми учреждениями за потребителей, в том числе в части предоставления платных услуг, и, как следствие, уходу с квазирынка неэффективных поставщиков. Однако, согласно оценке результатов реформирования заместителя министра финансов РФ А.М. Лаврова, не всех целей удалось достичь. Формальный подход к преобразованию бюджетной сети, доминирование административных методов при распределении субсидий учреждениям не стимулировали последние повышать качество услуг и конкуренцию за потребителя (Реформирование бюджетной сферы…, 2022: 28). Кроме того, опасение исполнительных органов власти столкнуться с риском «потери управляемости» (Реформа учреждений…, 2017: 37) в отношении подведомственных учреждений, а подчас и неготовность последних работать по новым правилам выступили факторами, сдерживающими развитие учреждений с более широкой финансово-экономической самостоятельностью.

Новый этап реформирования отраслей социальной сферы, начавшийся с 2015 г. (вступление в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»2 и утверждение Правительством РФ Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ), связал вопрос о доступности и качестве услуг с внедрением конкурентного механизма в организацию их предоставления за счет вовлечения в этот процесс коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. Используя разные подходы к формированию негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, органы власти регионов в целом смогли привлечь к оказанию услуг негосударственных поставщиков. Например, в области социального обслуживания населения, которая наряду со сферой образования стала одной из первых, где начал формироваться альтернативный сектор поставщиков услуг, получающих бюджетное финансирование, доля подобных организаций в 2022 г. составила 23,4 % от количества всех организаций социального обслуживания3. Однако вопрос о встраивании реального конкурентного механизма в процесс производства бюджетных услуг остается актуальным.

О распространенности конкурсных процедур определения поставщика услуги можно судить по информации, содержащейся в докладе Министерства экономического развития РФ. В 2020 г. из шести сфер, в которых осуществлялась передача услуг негосударственным постав- щикам, только в секторах здравоохранения, культуры и молодежной политики бюджетные субсидии преимущественно предоставлялись через конкурс1. Например, в социальном обслуживании доминирующим механизмом передачи бюджетных средств СОНКО, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, остается неконкурентный способ – компенсация затрат на оказание услуг. Отметим, что представленные данные не отражают практику оказания услуг новыми поставщиками по социальным сертификатам, хотя именно этот инструмент квазирыночных отношений в последнее время получает распространение в разных отраслях социальной сферы.

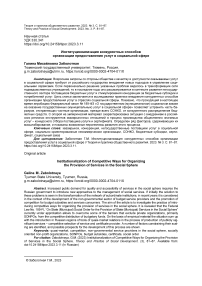

Отраженные на рисунке 1 данные позволяют оценить ситуацию с распространенностью конкурентных практик распределения средств из региональных бюджетов негосударственным поставщикам – СОНКО и социальным предпринимателям.

процедур

СОНКО Социальные предприниматели

Рисунок 1 - Способы бюджетного обеспечения деятельности негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере, %2

Доминирование объемов бюджетных средств, распределяемых вне конкурсных процедур либо в форме компенсации расходов на оказание услуг по социальному обслуживанию (Федеральный закон № 442-ФЗ), свидетельствует, что органы власти субъектов РФ на практике стремятся избежать меж- и внутрисекторной конкуренции. Доля государственного финансирования, полученная в 2020 г. через конкурсное распределение субсидий и заключение контрактов (закупки по Федеральному закону № 44-ФЗ3) некоммерческими организациями, составила 30 %, а социальными предпринимателями – 19 %. Контрактная практика как инструмент квазирынка фактически не получила распространения. При этом некоммерческий сектор оказался более адаптированным к конкурсным процедурам, нежели предприниматели. В свою очередь, последние более активно, нежели СОНКО, участвовали в закупках.

Новый горизонт возможностей для развития квазирыночных отношений открывает принятый в 2020 г. и проходящий в настоящее время апробацию в ряде регионов страны Федеральный закон № 189-ФЗ4. Его влияние на развитие конкурентных начал в процессе производства услуг в социальной сфере проявляется в следующих взаимосвязанных аспектах.

– Наряду с государственным и муниципальным заданием (распространяется на подведомственные учреждения всех типов) социальный заказ может быть передан на исполнение разным поставщикам услуг двумя конкурентными способами – через конкурсный отбор и сертификат.

– Закон повышает конкурентные возможности негосударственных поставщиков, разрешая часть проблем, на которые указывали активисты некоммерческого сектора на диалоговых площадках Общественной палаты РФ, круглых столах с участием представителей федеральных министерств. По закону на негосударственных поставщиков распространяется общий с государственными учреждениями расчет затрат для определения объема финансирования, в том числе по содержанию имущественных комплексов; при проведении конкурсных процедур установлена приоритетность качественных критериев над ценовыми и даже отказ от последних и др. Предоставляя возможность нескольким организациям некоммерческого сектора подавать единую заявку, закон тем самым способствует решению еще одной проблемы. Известно, что органы власти проявляют настороженность в отношении ресурсного потенциала небольших организаций, оценивая его как недостаточный для оказания масштабированных услуг. В этом плане объединение ресурсов как усиливает конкурентные позиции новых поставщиков услуг при проведении конкурсных процедур, так и способствует развитию горизонтальных отношений внутри некоммерческого сектора.

Переход на организацию предоставления услуг населению через социальный заказ для органов власти означает возрастание административных и ресурсных издержек, связанных с изменением управленческих и производственных систем. Кроме того, при передаче услуг на исполнение в негосударственный сектор могут возникнуть проблемы с обеспечением гарантированного государством качества услуг и, соответственно, репутационные потери для органов власти, вызванные выбором недобросовестного поставщика; риск отсутствия конкуренции на рынке из-за ограниченного числа потенциальных поставщиков (Суслова, 2014: 76; Vries, Nemec, 2018: 14–15).

Выбирая вид услуг, которые будут оказываться через социальный заказ, как и способ доведения финансирования до поставщика, органы управления должны учитывать возможности новых поставщиков и все потенциальные риски. Этим объясняется то, что доминирующим инструментом доведения бюджетных средств до поставщика остается и останется субсидия на исполнение муниципального и государственного задания. Это позволяет сохранить объем услуг для подведомственных учреждений. В 2021 г. через конкурентные процедуры в рамках социального заказа передавались услуги по трем направлениям (социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости населения). Их внедрили 6 из 16 регионов, участвующих в апробации закона. В целом по стране услуги, распределенные через социальный заказ, получили 3 262 798 человек, из них – 64 456 человек (менее 2 %) – способом, когда поставщик определялся конкурентными процедурами. При этом органы власти отдали предпочтение сертификации, нежели более сложному в процедурном плане конкурсному отбору поставщика услуг. На условиях конкурса услуги передавались только по направлению спортивной подготовки. Через персонифицированное финансирование услуги получили 63 700 человек (Сергеева, 2021). Отметим, что сертификация в большей степени учитывает возможности негосударственных поставщиков, в том числе некрупных организаций, для которых конкурсные задания по объему услуг могут выступать барьером для вхождения на рынок услуг.

В 2022 г. доля конкурентного распределения бюджетных средств возросла за счет увеличения как числа регионов, участвующих в апробации нового закона, так и количества направлений и услуг, на которые стал распространяться закон. Конкурентные процедуры использовались в 14 субъектах Федерации. Одним из лидеров 2022 г. по передаче услуг в негосударственный сектор стал Башкортостан. В республике был внедрен конкурсный отбор исполнителей услуг по направлению начальной спортивной подготовки по восьми видам спорта. Однако наиболее существенные изменения затронули сферу социального обслуживания на дому, где началась апробация оказания услуг нуждающимся в уходе гражданам (35 тысяч человек) через сертификат. Основы подобных масштабных изменений были заложены в 2015 г., когда в рамках модели «институционального замещения» (Заболотная, Ларионов, 2017) все отделения по обслуживанию граждан на дому были реорганизованы в автономные некоммерческие организации, при которых были созданы общества с ограниченной ответственностью, оказывающие платные услуги. В настоящее время в реестр исполнителей социальных услуг по сертификату включены исключительно АНО – 56 организаций1. Республика является примером того, как органы власти, пытаясь избежать репутационных рисков, передали исполнение услуг поставщикам, унаследовавшим от прежних государственных учреждений персонал, а за минимальную арендную плату – имущественные ресурсы.

Включение в апробацию социального заказа направления по созданию благоприятных условий для развития туристской индустрии, реализуемого в форме сертификатов для школьников, также позволяет существенно масштабировать конкурентное распределение бюджетных средств, поддержать региональную туристическую инфраструктуру и туроператоров, а также обеспечить доступность туристических объектов для обучающихся.

Согласно данным экспертов, озвученным на конференции «Конкуренция на равных», организованной Общественной палатой РФ в июле 2022 г., в первые 2 года апробации Федерального закона № 189-ФЗ некоммерческие организации чаще участвовали в конкурентном отборе, нежели малое и среднее предпринимательство. Например, в 2022 г. через конкурентные процедуры прошли 138 некоммерческих и 46 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Поставщиками услуг были выбраны 94 НКО и 44 участника, представляющих коммерческий сектор1. Однако данная ситуация не является статичной и может существенно трансформироваться по мере расширения сферы реализации закона о социальном заказе.

Приведенные примеры, как и другие данные о передаче услуг негосударственным поставщикам, свидетельствуют, что процесс формирования квазирынка в социальной сфере запущен, но он не является одномоментным. Подводя итоги, отметим, что процесс институционализации конкурентных механизмов получения бюджетного финансирования сдерживается недостаточным количеством негосударственных поставщиков, что несет риск монополизации отдельных сегментов услуг со стороны подведомственных учреждений либо отдельных частных организаций.

Закон о социальном заказе не исключает возможности проведения конкурсов с участием лишь НКО. Подобная практика, как и наблюдаемая в регионах ситуация закрепления за государственными и негосударственными организациями своего сегмента услуг, в лучшем случае способствуют развитию внутрисекторной конкуренции, при этом она не распространяется на государственные и муниципальные учреждения. Несомненно, что в этом прослеживается определенная логика: конкурентный потенциал государственных и потенциальных негосударственных поставщиков услуг существенно различается. Целесообразной представляется и передача в негосударственный сектор услуг в тех сегментах, где в рамках бюджетной сети невозможно удовлетворить спрос потребителей. Вместе с тем расширение квазирынка в социальных областях требует развития межсекторной конкуренции, как и распространения конкурентных механизмов получения бюджетного финансирования на подведомственные учреждения.

Реализация закона о социальном заказе позволит снять ряд проблем поставщиков услуг негосударственного сектора. Тем не менее их положение на рынке является зависимым и от других факторов, которые должны учитываться органами власти всех уровней: обоснованность тарифов на оказание услуг, эффективность финансовых и нефинансовых мер поддержки, степень доверия к новым поставщикам со стороны потенциальных потребителей. Отметим также, что оценка результативности реформы в отраслях социальной сферы должна опираться не только на определение экономических эффектов передачи услуг негосударственным поставщикам, но и на анализ эмпирических данных, отражающих степень соответствия качества предоставляемых услуг и условий их получения ожиданиям населения.

Список литературы Институционализация конкурентных способов организации предоставления услуг в социальной сфере

- Андрущак Г.В. Квазирынки в экономике общественного сектора // Вопросы образования. 2005. № 4. С. 346-364.

- Довбыш О.С. Контрактация и квазирынок как форма взаимодействия государства и медиа в российских регионах // Мир экономики и управления. 2017. Т. 17, № 1. С. 41-56.

- Заболотная Г.М., Ларионов А.В. Региональные практики институционализации негосударственных поставщиков социальных услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 3. С. 72-91.

- Реформа учреждений бюджетной сферы: предварительные итоги и новые вызовы / под ред. А.М. Лаврова, О.К. Ястребовой. М., 2017. 98 с.

- Реформирование бюджетной сферы: проблемы, достижения и перспективы. Круглый стол // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 1. С. 7-48.

- Сергеева В.А. Опыт реализации закона о соцзаказе // Бюджет. 2021. № 12 (228). С. 24-29.

- Суслова С.В. Некоммерческие производители на региональных квазирынках социальных услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 72-89.

- Le Grand J. Quasi-markets and social policy // Economic Journal. 1991. Vol. 101, no. 408. Р. 1256-1267.

- Vries M. de, Nemec J. Contextualizing alternative service delivery arrangements // Alternative delivery service / ed. by J. Nemec, V. Potier, M.S. de Vries. Brussels, 2018. Р. 10-17.