Институциональная конкуренция и импорт институтов: теоретические аспекты

Автор: Сухарев О.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 2 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

В современной экономике актуализируются проблемы институциональной конкуренции, выражающиеся в перманентном несоблюдении правил экономическими агентами, вводе новых институтов, стандартов и договоренностей, разрушении действующей системы институтов. Наиболее значимой формой институциональной конкуренции является импорт институтов. В процессе их заимствования внутренние институты и организационные формы испытывают влияние привнесенных правил, становятся, как и их исполнители, зависимыми от них. Это дает инициатору установления данных правил определенную выгоду и ведущую роль в институциональной конкуренции. Цель исследования - на основе теоретического обоснования феномена институциональной конкуренции предложить унифицированную методику оценки качества действующих и вновь вводимых институтов для принятия управленческих решений по коррекции институциональной системы. Методологию исследования составляет институциональная теория и подходы к оценке классической и функциональной эффективности, а также в области оценки качества функционирования институтов, под которыми понимаются формальные нормы и организационные структуры, в частности, институты развития в виде агентств регионального развития. Результатом исследования стала построенная общая модель институциональной конкуренции с позиционированием эффекта блокировки и дисфункции импортируемого института, а также предложенная унифицированная методика сравнительной оценки качества действующих и импортируемых институтов. Обосновано, что фабула теоремы Коуза противополжна «эффекту блокировки» (lock in эффект), а институциональная конкуренция по условию теоремы Коуза отсутствует. Показано, что на практике в случае институциональной конкуренции трансакционные издержки не равны нулю. При импорте институтов издержки могут возрастать, а эффект блокировки и дисфункции институтов усиливаться. В связи с этим требуется обоснование необходимости ввода новых институтов с учетом не только параметров эффективности их функционирования в других странах, но и условий социально-экономической системы, где они предполагаются быть использованными, и аспекта институциональной конкуренции. Феномен институциональной конкуренции рассмотрен на примере импорта институтов развития в виде агентств регионального развития. Перспективы настоящего исследования видятся в апробации предлагаемого подхода по оценке качества институтов и построенных моделей определения допустимого объема импорта институтов.

Институты, институциональная конкуренция, импорт институтов, "эффект блокировки", дисфункция институтов, институты развития, агентства регионального развития, теорема коуза, внешние эффекты

Короткий адрес: https://sciup.org/147246835

IDR: 147246835 | УДК: 330.34 | DOI: 10.17072/1994-9960-2021-2-127-149

Текст научной статьи Институциональная конкуренция и импорт институтов: теоретические аспекты

Предмет современных исследований в области институциональной теории включает эволюцию отдельных институтов [1], функционирование правил и организаций на коротких и длинных интервалах времени [2; 3], контракты [4], гибридные механизмы осуществления сделок и промежуточных институтов, которые связывают базисную архитектуру правил и действия конкретных экономических агентов [5]1. Значительный пласт исследований посвящен изучению влияния институтов на развитие конкретных секторов экономики и отдельных организаций, например, обеспечение экономического роста, в том числе в сельских районах [7], решение экологических и правовых проблем экономического развития [8; 9], включая аспекты доверия. Достаточно большое количество работ посвящено вопросам эффек- тивного функционирования институтов и трансакционным издержкам1 [2; 10–15]. Институты могут заимствоваться – импортироваться из одной социально-экономической среды в другую, тем самым порождая различные эффекты взаимодействия с уже работающими в этой среде институтами. Имеются и рамочные условия изменения правил внутри страны в виде неких стандартов и международных обязательств, членства в международных организациях, что вынуждает выполнять установленные вновь правила. Возникает особое состояние, определяемое состязанием игроков в международной конкуренции, а также конкуренции внутри страны за то, кто из них будет устанавливать правила и влиять на их изменение. Так может быть обеспечен и контроль рынков. Более того, появляются работы по стандартам интервенций в целях государственного строительства [16], в которых рассматривается вопрос импорта правил для выстраивания системы государственного управления и демократического выбора. Строго говоря, указанная работа Р. Майерсона [16] формирует подход с позиции институциональной конкуренции, но в конкретном случае изучается вопрос условий интервенции и по существу принудительного импорта институтов. Однако выбор, в том числе институциональный, осуществляют экономические агенты, поэтому конкуренция по правилам осуществляется посредством агентов.

Под институциональной конкуренцией будем понимать такой вид конкуренции агентов, проектирующих, внедряющих и корректирующих работу институтов2, когда посредством правил удается получить определенные выгоды, причем не только прибыль, но и выгоды нематериального характера в виде конкурентной победы. Причем эти выгоды могут быть приобретены с течением времени, со значительной отсрочкой в связи с тем, что правила могут иметь пролонгированное действие. Тем самым институциональная конкуренция выступает выражением стратегической экономической игры, особенно когда она имеет форму распространения правил на агентов других стран посредством международных институтов и организаций, а также при проведении политики импорта институтов. Тем самым формируется и распространяется контроль экономического поведения, так как правила и переносимые институты детерминируют определенные модели поведения агентов, исполняющих эти правила, что обеспечивает предсказуемость поведения и задает диапазон хозяйственных возможностей.

В связи со сказанным цель настоящего исследования – на основе теоретического обоснования феномена институциональной конкуренции предложить унифицированную методику оценки качества действующих и вновь вводимых институтов для принятия управленческих решений по коррекции институциональной системы. Выбирается не только более эффективное правило, которое до ввода еще не имеет эффективности в данной экономике, но и такое, которое дает более высокое ожидание качества. Конечно, специфической стороной любых институциональных исследований, не только теоретических, но и полевых, выступает то, что пока институт не функционирует, что-то сказать о его эффективности или качестве можно только предположительно. Это относится к импортируемым институтам, причем доводы, что эти правила показали эффективность и высокое качество в иных условиях, не может означать, что они покажут равнозначное функционирование, будучи перенесенными в другую экономическую среду. Поставленная цель предполагает решение задачи описания институциональной конкуренции в рамках теоремы Коуза, а затем теоретического решения задачи оценки качества институтов при условии их импорта или ввода новых институтов при проведении институциональных реформ. Последовательно изложим сущность указанных вопросов, реализуя поставленную цель.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯКОНКУРЕНЦИЯ И ТЕОРЕМА КОУЗА

В ряде классических институциональных задач, например в рамках теоремы Коуза [10], когда рассматривается фермер и скотовод, которому принадлежит стадо, вытаптывающее посевы фермера, институциональная конкуренция в явном виде отсутствует. Ни фермер, ни скотовод не влияют на действующие правила, регулирующие производство и сбыт, рынок мяса и пшеницы. Они также не создают правил, способных повлиять на поведение друг друга. Однако эти правила могут изменяться, устанавливаться извне в виде неких стандартов и тем самым влиять на поведение агентов. Кроме того, правительство может позаимствовать некоторые институты, перенося их в страну, влияя на фермера и скотовода, а также других агентов, которые изменяют влияние друг на друга. Тем не менее в задаче Коуза ни один из агентов не влияет ни на правила, ни на организации, в частности суд. Вместе с тем, по фабуле теоремы Коуза, трансакционные издержки равны нулю, права точно определены, так что перераспределение права собственности не повлияет на структуру и ценность производства. Изменение в праве собственности, конечно, может касаться только прогона скота, чтобы исключить перенос издержек от скотовода к фермеру в виде потравы посевов. Но оно может касаться производства в целом – полного спектра иных правомочий, из которых складывается владение производственным активом и управление им. В этом случае изменение владельца не может не сказаться на ценности и структуре производства, поскольку изменится базовый институт, регулирующий ситуацию – владелец. Искусственная ситуация с прогоном стада и оценка лишь данного аспекта совершенно не может быть перенесена на процесс производства в целом. Здесь возможна ошибка переноса с частного на общее.

В экономике действуют две большие разновидности видов экономической деятельности – сугубо трансакционные и производственные, где присутствует трансакционная компонента в виде обслуживающих видов работы. Для трансакционных видов деятельности полные издержки представлены трансакционными затратами. В связи с этим равенство таких издержек нулю означает отсутствие создания данного вида благ по этим видам деятельности. В производственных видах деятельности присутствуют трансакционные и производственные издержки, поэтому равенство нулю трансакционных издержек возможно, но при этом издержки производства не равны нулю. Более того, они могут возрасти по причине отсутствия сопровождающих видов экономической деятельности, с которыми были связаны трансакционные издержки, равные нулю согласно условию теоремы Коуза. Ситуация будет аналогичной, если рассматривать отдельно взятый контракт. Если перераспределить право для вида деятельности или контракта из первой группы, то ценность производства и структура издержек не изменятся, поскольку издержки равны нулю. Теорема Коуза вне всяких сомнений действует в области нуля. Если же распределить право для видов деятельности или контракта второй группы, то различные владельцы по-разному могут повлиять на производственные издержки, которые Р. Коуз не рассматривал в таком аспекте. Следовательно, структура издержек и ценность производства изменятся для условий фабулы теоремы Коуза, когда предполагается, что передача права собственности происходит без издержек, то есть в отсутствие суда и подобных правовых ограничений [3]. На практике действия экономических агентов подпадают под различные ограничивающие институты, в результате регулировать право владения и передачу права собственности очень сложно. Следовательно, можно говорить о том, что теорема Коуза верна только для трансакционных видов экономической деятельности, поскольку если эта деятельность отсутствует, то не будет влияния ни на ценность, ни на структуру производства. Для производственной деятельности, а именно для случая задачи с фермером и скотоводом, она может оказаться верна по одному из аспектов (правомочий) производства, в ситуации внешних эффектов, где проблема носит сугубо трансакционный ха- рактер (право на прогон скота). Однако в этом случае нельзя рассматривать эффект влияния на производство, не принимая во внимание иные влияющие на производство факторы. Кстати, эффект неизменности ценности и структуры будет выделить трудно - для этого придется отделить влияние различных факторов. В таком случае формулировка теоремы Коуза, по нашему мнению, представляется ограниченной. Более того, применительно к производственной деятельности и контрактам она не соблюдается даже при нулевых трансакционных издержках, не говоря о том, когда издержки не нулевые и, например, растут.

Следует также заметить, что теорема Коуза обосновывается условием наличия внешнего отрицательного эффекта [10; 14], то есть скотовод своим стадом потравил посевы фермера, снизив объем производства пшеницы. При этом, видимо, может возрасти или не возрасти объем производства скота. Если рассматривать право на прогон скота, то его распределение при нулевых издержках может как не повлиять, так и повлиять на производство. Это будет определяться соотношением ущерба, издержек и выгод. Однако производство устроено так, что по целому набору агентов, его организации и функционирования в принципе отсутствует ситуация внешнего эффекта. Она отсутствует и в случае, если бы дорога к пастбищам для скотовода не лежала рядом с посевами фермера. В этом случае постановка задачи относительно передачи права собственности бессмысленна, точнее, подобная передача, даже если трансакционные издержки равны нулю, очевидно, приведет к изменению ценности и структуры производства. Иными словами, для общей справедливости теоремы Коуза необходимо наличие внешнего отрицательного эффекта (причем стороной, воспринимающей ущерб, должен быть именно экономический агент, а, например, не природная среда) и наиболее высокая трансакционность вида деятельности или контракта, к которым применяется условие теоремы. Для частной ситуации отдельного правомочия или одного из прав экономических агентов она может оказаться верна. Но общее распространение фабулы теоремы Коуза, как удалось показать, весьма уязвимо или, как минимум, не может осуществляться без указанных здесь оговорок. Отрицательный внешний эффект дает больше одного блага, но меньше другого. Общее изменение благосостояния должно складываться из суммы ущерба, нанесенного природе, и полученного текущего блага.

Проблема в том, что объем блага выше в ближайшей перспективе, а эффект загрязнений в силу отрицательного внешнего эффекта проявляется в долгосрочном периоде. Именно это выступает поощрительным институтом современного капиталистического развития [1; 3; 4], приводящим к указанным следствиям. Один разговор, когда отрицательный внешний эффект компенсируется, и совершенно иной - когда уничтожается природная среда, которую не удается восстановить, а затраты во много раз превосходят выгоды от дополнительно произведенного блага в силу переноса текущих издержек на природу.

Если рассматривать эффективность институтов (Е) как отношение разницы выгод (V и трансакционных издержек (Tr) к трансакционным издержкам (E = (V – Tr)/Tr), то в случае Tr = 0 в сугубо математическом смысле эффективность возрастает до бесконечности (знаменатель равен нулю). Следовательно, теорема Коуза в этом случае создает как минимум неопределенную ситуацию по поводу институциональной эффективности, если определять ее стандартным критерием. Конечно, если какие-то действия осуществляются без издержек совсем - это наиболее эффективный вариант. При этом важна оговорка, могут ли подобные действия быть совершены в принципе. Однако при нулевых трансакционных издержках распределение права собственности происходит согласно фабуле теоремы Коуза, а это означает, что неэффективное устойчивое состояние невозможно, следовательно, теорема дает случай прямо противоположный эффекту блокировки lock in [17]. В рамках фабулы теоремы Коуза эффект блокировки становится невозможен. Кроме того, теорема рассматривает сложившуюся институциональную ситуацию status quo, то есть ситуация, когда экономические агенты специ- ально формируют институты, оказывающие на другого агента силовое влияние, не рассматривается. Тем самым институциональной конкуренцией пренебрегают. Введя иной критерий эффективности в виде числа исполняемых функций института на единицу трансакционных издержек, представив дисфункцию как отношение числа неисполняемых функций к общему числу функ- ций, не сложно показать условие для роста эффективности институтов: темп роста трансакционных издержек должен быть меньше суммы роста общего числа функций и взвешенного1 темпа роста дисфункций. В случае теоремы Коуза это неравенство вырождается, так как темп роста издержек равен нулю, а эффективность становится неопределенной.

Институциональная конкуренция

Im импорт влияние

Правило №1 -----► Правило №2

Агент 1 Агент 2…. Агент N….. Агент М

E1 E2 E N E M

агенты внутри системы устанавливают

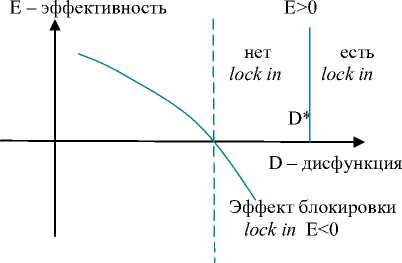

Рис. 1. Схема институциональной конкуренции (слева), эффективность и дисфункция (справа)

Fig. 1. Diagram of institutional competition (left), efficiency and dysfunction (right)

На рис. 1, слева отражена общая схема, описывающая институциональную конкуренцию по двум правилам. Правило № 1 оказывает влияние на правило № 2, но различные группы экономических агентов следуют двум правилам. Однако некоторая часть экономических агентов может влиять на формирование правила № 1, которому подчиняется правило № 2. В связи с этим если правилу № 2 следует какая-то часть экономических агентов, включая тех, кто создавал правило № 1, то эти экономические агенты, создававшие правило № 1, влияют на агентов, следующих обоим правилам. Они относительно иных агентов обладают своеобразной монополией на эти правила, поскольку могут влиять на других экономических агентов как посредством этого правила, так и посредством других правил, которые зависят от установленного. Каждое правило каждый экономический агент может исполнить по-своему. Это предполагает ситуацию, когда создатели правила не обязательно будут его исполнять. В связи с этим и издержки функционирования правила детерминируются с точностью до агента – испол- нителя правила, который собственно и порождает эти издержки. Тем самым имеем несколько величин эффективности работы правил по агентам E1, E2,… EN,… EM (см. рис. 1, слева). Нужно отметить, что правило № 1 может быть установлено отнюдь не экономическими агентами из набора 1…N…M, а быть привнесено извне, например в результате импорта институтов. Влияние его на правило № 2 сопровождается и обратной реакцией правила № 2, так что следование правилу № 1 зависит от этой реакции и состояния правила № 2. Данное обстоятельство необходимо учитывать не только при обосновании импорта института, но и вводе созданного внутри данной экономической системы правила, которое по отношению к действующим правилам также будет являться новым.

Только1в случае одинакового исполнения правил и одинакового распределения затрат и выгод между экономическими агентами эффективность для каждого из них будет равна E. Особо следует отметить, что здесь речь идет об эффективности, связанной с выполнением одного правила, по другому правилу и затраты, и степень его исполнения для каждого из агентов будут отличаться, что и даст иную эффективность по каждому из экономических агентов. Когда функционирует множество правил, отделить эффективности бывает весьма проблематично – придется рассматривать каждый институт отдельно, что и происходит при проведении полевых институциональных исследований.

Институциональная эффективность для j-го агента составит Ej = (Vj –Trj)/Trj для одного i-го института, а по всем экономическим агентам нужно найти сумму числителя и знаменателя. Для учета всех институтов требуется осуществить такую же операцию по каждому агенту и, получив суммарную эффективность одного института для всех агентов по каждому институту, сложить эти параметры, разделив на число институтов, определив среднюю эффективность данного набора институтов1. Посредством установления правила № 1 определенные агенты влияют на других агентов и на правило № 2. Они могут устанавливать это правило для своих целей, но оно может импортироваться (стрелка Im на рис. 1, слева), в случае если другие экономические агенты посчитают необходимым использовать это правило для своих целей. Агенты в своей деятельности порождают не только трансакционные, но и производственные издержки, величина которых также зависит от правил2. Пренебрежение данным обстоятельством позволяет получить усеченную картину об эффективности правил и их влиянии на экономические объекты. В таком случае вместо трансакционных издержек в формуле для эффектив- ности (правил) должны фигурировать полные издержки, включающие и производственную часть издержек.

Тем самым правило № 2 откровенно используется в подчиненном режиме относительно правила № 1. В итоге, контролеры правила № 1 имеют преимущества относительно тех экономических агентов, кто ориентируется на правило № 2, а также на перенос или подчинение правилу № 1. Представленное описание и схема дают характеристику содержанию институциональной конкуренции. Она отличается от рыночной конкуренции по качеству и цене продукта, сбыту или рекламе, что показательно описано в трудах представителей неоклассической школы, в частности Э. Чемберлином [18]. В результате действия институциональной конкуренции формируются правила, предоставляющие длительные преимущества одним экономическим агентам и определяющие зависимое положение других агентов.

При этом зависящие агенты в момент импорта института могут не осознавать, что организуют зависимую модель собственного развития. На рис. 1, справа показано, что снижение эффективности правила с ростом дисфункции является одним из возможных вариантов институциональной эволюции [6; 13] до момента, когда возникает эффект блокировки при E < 0. Однако привязка к возникновению данного эффекта только к эффективности института не учитывает то обстоятельство, что функции института могут быть расстроены весьма существенно, а его эффективность по основному критерию может быть выше нуля. Тем самым вполне возможен эффект блокировки в привязке к критерию дисфункции, а не эффективности института, когда экономические агенты исполняют правила с весьма расстроенными функциями, при извлечении некой выгоды, имеющей, кстати, нематериальное измерение. Стандартно показатель эффективности E оценивается количественно, связывая измеримую оценку выгод и издержек. Однако могут присутствовать и нематериальные выгоды, которые в формулу оценки эффективности стандартного вида не входят. Поэтому на рис. 1, справа показан диапазон эффекта блокировки при положительной эффективности, но высокой дисфункции института (D > D*).

Такой исход может проявляться при импорте институтов, которые в одной социально-экономической среде эффективны и обладают не высокой дисфункцией, но в другой, сохраняя положительную эффективность, тем не менее, перестают должным образом исполнять ряд важных функций в силу различных причин. При этом они воспринимаются как панацея при проведении экономической политики развития. В частности, в качестве институтов регионального развития часто рассматривают агентства регионального развития, не принимая в расчет то, что в российских регионах уже действуют различные фонды, аналитические центры, региональные торговые палаты, которые в сумме возмещают с избытком функции, придаваемые этим агентствам, перенос и организационные издержки функционирования которых могут оказаться фатальными для решения текущих вопросов регионального развития.

Обобщая, отметим, что созданные в рамках институциональной теории интеллектуальные конструкции, становясь аналитическими институтами, влияют не только на проводимый анализ, но и на интерпретацию исследуемой ситуации, способны повлиять и на выводы относительно экономического развития. Конкуренция по институтам может вводить и в плоскость экономического анализа, используемого для нужд экономической политики и обоснования некоего набора применяемых правительствами мероприятий. Качество создаваемых институтов и аналитических приемов влияет на возможности использования и совершенствования институтов, заимствования, уровень дисфункции и глубину эффекта блокировки.

КАЧЕСТВО, ИМПОРТ ИНСТИТУТОВ И ЭФФЕКТ БЛОКИРОВКИ

Институциональная конкуренция, так или иначе, реализуется экономическими агентами, с дея- тельностью которых порождаются трансак- ционные издержки (сами по себе эти издержки не возникают без агентов - какие бы институты1 ни рассматривались, поскольку институты вне агентов не работают и не создают издержки). Именно экономические агенты, формируя и следуя правилам, конкурируют, однако в случае институциональной конкуренции их соревнование происходит не посредством созданного блага (продукта, услуги), а посредством установления набора правил. В свою очередь правила имеют силовое влияние на агентов, понуждают действовать так, а не иначе, хотя агенты могут и уклоняться от их исполнения. Победа в такой конкуренции обеспечивается, если иные агенты, вынужденные исполнять установленные данным агентом правила, следуют им. В этом случае возникает определенная зависимость экономических агентов именно от данного набора институтов, и появляются некие формы контроля исполнения данных правил. В таком случае складывается новая форма монополизма, реализуемая не через долю рынка продукта или услуги, благодаря цене и качеству предоставляемых на рынках благ и дифференцированному продукту или сбыту как при монополистической конкуренции [18], а по причине наличия институциональной силы, формируемой спроектированными и подконтрольными правилами. Эти правила могут регулировать рынок экономических благ, но их изменение может быть инициативой определенной группы игроков этого рынка. Следовательно, подобная деятельность подчинена задаче увеличения монополизма и извлечения монопольной прибыли. Кто проектирует, устанавливает стандарты, тот контролирует рынок и экономическую ситуацию в целом, являясь ведущим игроком относительно иных - ведомых по этим стандартам (нормам). Качество создаваемых и уже функционирующих институтов, а также импорт институтов и возникающий эффект блокировки институционального состояния или усиливающиеся дисфункции сильно влияют на складывающий- ся режим такой институциональной конкуренции, поскольку порождают потребность в замене или коррекции действующих институтов, вводе новых институтов, в том числе в результате импорта. На мировом рынке институциональная конкуренция выражается в соперничестве по поводу установления стандартов, борьбе за правила, лоббизме по поводу проведения тех или иных нормативов и в создании международных организаций различного профиля и назначения. Приведем примеры расширяющейся институциональной конкуренции:

-

- торговые войны в рамках Всемирной торговой организации по поводу изменения правил (борьба с Францией, противящейся приравниванию продуктов культуры – кинопродукции – к общим продуктам питания, подобно хлебу);

-

- отказ от финансирования не устраивающих международных организаций (Всемирная организация здравоохранения со стороны США в условиях пандемии 2020 г.);

-

- распространение стандартов в области науки и образования (Болонский процесс);

-

- внедрение стандартов в области защиты окружающей среды – выбросов, подписание договоров, из которых ряд стран выходят, не соглашаясь с условиями договоров и рассматривая ситуацию как ограничивающую их экономический успех.

Кроме того, имеется литература по стандартам в области государственного строительства, причем на примере оккупированных государств, например работа нобелевского лауреата Р. Майерсона [16]. По существу, она формирует взгляд на то, каким должно выглядеть институциональное влияние на уровне государственного строительства и ввода (импорта) институтов, которые были ранее чужды данной стране, но в ходе оккупации, сводимой к демократизации, – будут вводиться, подчиняясь указанной цели1.

Это не что иное, как примеры институциональной борьбы либо за правила, либо за то, чтобы требовать исполнения установленных правил, для чего вводятся санкции, как способ силового влияния на экономиче- ское развитие страны2. Конечно, причин, порождающих разные варианты институциональной конкуренции, множество. Однако качество институтов, издержки их функционирования, переноса и адаптации при импорте (при доказанной необходимости импорта, которая обычно отсутствует) детерминируют не только реакции экономических агентов, но и мотивы сохранения или изменения «институционального стандарта», то есть некоего набора правил, которым необходимо следовать.

Как видно из представленных рассуждений, вопрос эффективности и качества институтов выступает, так или иначе, главной темой, причем измеряться эти параметры могут как реакциями и поведением экономических агентов, складывающимся под действием данных формальных норм, так и собственно характеристиками самих институтов. Последний вариант наиболее удобен и, на взгляд автора, обоснован, хотя издержки связаны с действием, их не может осуществлять собственно институт, как правило, они связаны с агентом. Однако и в общем смысле сама по себе величина издержек не может характеризовать эффективность института (по величине можно сравнить лишь затраты, но это может ничего не означать, кроме того, что эти затраты больше или меньше), являющуюся относительным параметром, предполагающим оценку результата. К тому же существуют различные виды эффективности, характеризующие разные стороны функционирования объекта, в данном случае института как формального правила.

Оценка качества, как правило, еще более сложная, требующая идентичного подхода, иначе различные по содержанию институты проблематично будет сравнивать по данному параметру. Для этой задачи используются индексы качества институциональной среды или институтов, то есть осуществляются агрегированные оценки состояния правил на уровне институциональной макроэкономики. Это позволяет сравнивать страны по уровню развития институтов, опреде- лять качество институтов по наиболее обобщенным вариантам оценки. Можно вводить параметры или характеристики института (цель, область приложения, функциональное содержание, время действия, издержки действия и устойчивость к внутренним и внешним воздействиям, изменениям) и, применяя экспертные процедуры, давать балловую оценку этих характеристик или параметров, выводя также некий общий показатель качества. На этом же принципе основан и подход в области «экономики качества» для оценки качества продукции по норме потребительной стоимости1. Допустим, некая подсистема характеризуется числом правил - O, при этом вводятся новые правила числом - N (число правил не равно нулю). Это могут быть импортируемые правила, переносимые из внешней социально-экономической и культурной среды в данную страну. Тем самым общее число правил, регулирующих функционирование рассматриваемой подсистемы, Q = N+O. Число новых или импортируемых институтов N = aQ представляет некую долю (а) от общего числа правил. Исчисляя параметр качества по каждому институту, представим среднюю величину качества (KS) для такой подсистемы, которая принимает новые институты или импортируемые институты, в виде у _ %i=iK Ni+ZO=i KOJ

Ас — ----------------, (1)

5 N+O где KNi - показатель качества2 i-го института из вновь вводимых или импортируемых3

числом N правил; K Oj - показатель качества j -го уже действующего правила из числа старых институтов O .

Связь числа новых и старых правил имеется в виде N= a O/(1 - a) .

Обозначим отношение суммарного показателя качества по новым институтам к аналогичному показателю по уже действующим институтам следующим образом:

У ^

b l=1 ^ Nl

J У0 . ■' (2)

^ j=1 ^ 0j

Следовательно,

У

Ks—^^a(1 + 1/f). (3)

Выражение (3) для среднего качества институтов в рассматриваемой подсистеме равно взвешенному на величину a (1 + 1 /f) среднему качеству новых институтов.

Обозначим среднее качество новых и старых институтов K Ns , K os соответственно. Тогда f = N KNS/(O KOS) . Обозначим отношение средних параметров качества институтов b = KNS /KOS, N/O = a /(1 - a ), a, b > 0.

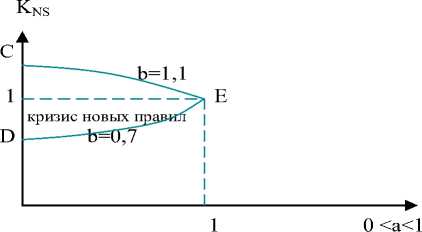

Если в рассматриваемой системе присутствуют проблемы в области качества институтов, то при вводе новых институтов или импорте институтов возникает условие, аналогичное тому, что используется в «экономике качества», то есть K S <1, тогда среднее качество новых институтов будет подчинено неравенству KNS< 1/ [ a+ (1 - a ) /b]. Графическое изображение представленной модели представлено на рис. 2.

Рис. 2. Графическое изображение модели качества институтов

Fig. 2. Graphical representation of the model of institutions quality

При K NS < 1 новые институты испытывают кризис, при импорте или вводе внутри страны отторгаются. Если среднее качество уже действующих институтов (старых) выше (случай b = 0,7), то предельная величина среднего качества по новым институтам (импортируемым) будет ниже – линия DE на рис. 2. Причем с ростом числа новых институтов (по их доле – а ) растет среднее качество вводимых (импортируемых) институтов. При низком среднем качестве старых институтов ( b = 1,1) с ростом числа новых институтов понижается среднее их качество. Обратим внимание, что здесь рассматривается ситуация среднего качества институтов K S < 1, отвечающая росту институциональных проблем (это равнозначно увеличению дисфункций институтов). При этом среднее качество вновь вводимых институтов (включая импорт) может оказаться меньше единицы (линия DE ) либо выше единицы (линия СЕ ). В первом случае качество новых институтов низкое, что может быть связано с их отторжением, различными эффектами типа дисфункций и блокировки (а также высоким качеством старых институтов или исходным низким качеством новых институтов).

Во втором случае оно относительно высокое, но может понижаться с ростом числа таких институтов. Это может быть связано, например, с тем, что новые правила, взаимодействуя со старыми правилами, начинают мешать друг другу. Число новых институтов может расти, может сокращаться от общего числа действующих правил. Это сказывается на надежности экономики, которая со временем может понижаться, особенно с ростом дисфункции – расстройства правил (их функций и характеристик). Для данной величины новых институтов (импортируемых) чем ниже качество старых институтов, тем выше предельное значение среднего качества новых институтов, а чем выше качество старых институтов, тем ниже могут быть требования к качеству заимствуемых или вводимых институтов. Таким образом, если вводить очень качественные институты в институциональную среду с очень низким качеством, то может возникнуть весьма сильный механизм отторжения, так как экономические агенты могут оказаться не готовы к таким новым институтам. Аспекты обучения и приспособления здесь присутствуют и требуют как времени, так и иных затрат. Очень качественные институты могут вообще не интериоризоваться в данную институциональную среду. В связи с обозначенными моментами аспект институционального планирования, включающий процесс проектирования и ввода институтов, составляет нетривиальную задачу управления.

Как видим, от оценки и анализа качества институтов зависит многое, в частности, обоснование ввода новых институтов и заимствования – импорта институтов. Кстати, довольно часто в работах российской новой институциональной школы приходится видеть не просто весьма пространные рассуждения о качестве институтов, но и анализ импорта институтов вне связи как с оценкой качества и эффективности действующих институтов, так и с отсутствием доказательств, что такой импорт необходим. Поэтому позже, разбирая провалы экономических (институциональных) реформ, следует обратить на указанное обстоятельство пристальное внимание. Часто такой вопрос [о необходимости импорта правил] даже не ставится, как и не анализируются альтернативы в виде проектирования внутренних институтов, без копирования их извне1.

Следовательно, с позиций конкурентных отношений импорт и заимствование имеют существенные ограничения. Причем подход в рамках планирования институтов должен учитывать альтернативы. Процесс проектирования, как составная часть процесса институционального планирования, требует определения потребности в новом институте и отдельно – потребности в том, стоит ли копировать какие-то правила, перенося их в иную социально-экономическую и культурную среду. Далее осуществляется постановка цели, формулировка задач, области приложения правила, функций, времени работы, издержек функционирования, переноса и возможного конфликта и отторжения как следствия импорта института, а также оценки устойчивости и эффективности его текущего и дальнейшего функционирования. Без такого минимально возможного алгоритма проводимый экономический анализ институтов и их импорта, влияния на экономическое развитие становится весьма ограниченным. Обычно он не дает значимого результата, а само заимствование становится необоснованным, с неясными последствиями для развития экономической системы, куда переносятся подобные институты. Кроме того, факт заимствования говорит о том, что субъект, выполняющий трансплантацию правила, зависит от внешних правил, ориентируется на них. Это ставит его в заведомо не выигрышное конкурентное положение, потому что создатель правил находится на шаг впереди и совершенствует свои правила. Возникает своеобразная институциональная конкуренция или конкуренция по поводу стандартов. Она, как было отмечено выше, распространена сегодня в мировой экономике, но ее режимы и следствия мало-изучены даже с институциональной точки зрения, особенно с учетом иерархического построения институтов, когда международные правила и организации имеют силовой приоритет.

Трансплантация институтов (импорт, заимствование, перенос) может происходить внутри страны, между фирмами, регионами. Ее можно обозначить как внутреннюю трансплантацию правил, причем она может быть односторонняя и двусторонняя, когда две фирмы или два региона перенимают какой-то опыт построения внутренних правил друг у друга. И бывает внешняя трансплантация, когда на уровне фирм, регионов и страны в целом происходит импорт внешних институтов. Она также может быть двусторонней и односторонней. В последнем случае страна или фирма перенимает правила извне, но и правила данной страны не интересны противоположной стороне и не заимствуются. Процесс двусторонней трансплантации, разумеется, на практике происходит по разному набору правил для заимствующих их субъектов.

Импорт институтов зависит от издержек функционирования внутренних институтов ( Z S ), их качества и эффективности, степени дисфункции и вместе с тем весьма сильно от издержек самого процесса трансплантации, включая затраты на сопротивление, конфликты и адаптацию ( Z P ), задающие новые параметры эффективности как новым институтам, так и уже действующим.

В связи с этим изменение числа импортируемых институтов ( N ) можно в виде модели связать с разницей в указанных видах издержек и качества внутренних, действующих институтов – K OS . Модель может принять вид1

тЬ^-^ (4)

Чем выше издержки внутренних институтов и ниже издержки трансплантации, тем, очевидно, больше возникает новых институтов по импорту. Чем выше качество действующих институтов, тем меньше будет число импортируемых институтов. Стратегия расширения импорта правил описывается неравенством dN/dt > 0. Видно, что издержки действующих институтов должны превосходить издержки импорта и приспособления к новым институтам, чтобы импорт расширялся. Проблема институцио- нального анализа в том и состоит, что пока не перенесли институт, точно определить издержки его функционирования проблематично. Это будут лишь ориентировочные оценки будущего функционирования и предположения о его качестве, которое динамически изменяется. Проблема динамики качества институтов представляется весьма значимой, особенно с точки зрения оценки самого качества, осуществляемой по различным критериям и подходам. Нужен общий подход к качеству, например, развиваемый в инженерных науках и применяемый в технико-экономических исследованиях, когда вводится полный набор возможных характеристик и определяется их наличие и соответствие запросу по аналогичным или различным изделиям (здесь применяется также балловый метод)1.

Издержки переноса зависят от числа импортируемых институтов и от времени ZP = = ZP (N, t), от действующих институтов – от времени и их числа, ZS = ZS (O, t). Число действующих институтов на данном интервале времени можно считать фиксированным, тогда учтя, что q(N, O, t) = ZS (O, t) / ZP (N, t), можно записать представленную модель в виде

^^Т^^0’1--1^1. (5)

Z p (N,t) K osW

Получив соответствующие функции издержек и качества, не сложно проинтегрировать данное уравнение, установив число импортируемых институтов для каждого момента времени. Например, задавшись Z P = = bN, Z S = ert, K OS = e-kt , интегрируя, приходим к уравнению в виде ( b, r, k – константы) ln N = s1 e(r+k)t/N – s 2 ekt .

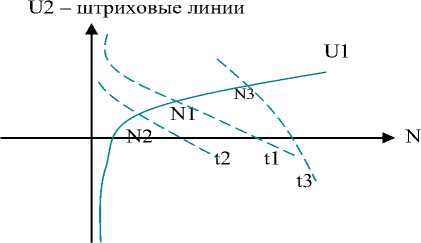

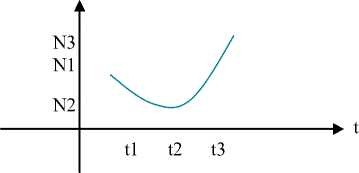

Задавшись иным законом для указанных функций ( Z P =bN, Z S = at, K OS = c/t , где a, b, c – константы), наиболее простым для демонстрации подхода, получим ln N = a t 3 /( 3 cN) – – b t 2 /( 2 c)+c 1 b . Такого типа уравнения могут не иметь решений, могут иметь несколько решений в зависимости от их вида и подобранных функций. Общая идея поиска числа импортируемых институтов отражена на рис. 3. Левую часть уравнения назовем U 1, правую U 2. Понятно, что правая часть зависит от исходных функций затрат, качества институтов и процесса интегрирования этих функций.

U1 N

Рис. 3. Решение (графическое изображение) по поиску числа импортируемых институтов

Fig. 3. Solution (graphic) to find the number of imported institutions

На1рис. 3 отражено число импортируемых институтов для каждого момента времени (слева), полученное в ходе решения левой и правой части уравнения – U1, U2 графическим путем. Справа показано изменение числа институтов от времени. Момен- ты времени изменяются последовательно от t1 до t3. Число институтов может снизиться, потом возрасти. Это зависит от вида функций затрат и качества и решения уравнений, общий вид которых для отдельных частных случаев показан выше. Тем самым модель связи изменяющего числа новых институтов, в том числе импортируемых, зависит от соотношения издержек внутренних институтов и процесса трансплантации и изменя- ющего качества действующих институтов. Конечно, модель может усложняться, так как со временем будет изменяться качество привнесенных новых институтов, что невозможно не учесть для того, чтобы процесс институциональных изменений был более правдоподобно описан.

Центральный вопрос относительно заимствования институтов – обоснование такой необходимости в сравнении с внутренними возможностями по проектированию и внедрению собственных правил. Во многих исследованиях этот вопрос обходится стороной, делают значительные обобщения иностранного опыта развития отдельных институтов, в частности проектного управления и агентств регионального развития [22] как института развития регионов. При этом общие принципы проектного управления и решения проектировочных задач [23– 26], применяемые и известные давно в науке, как бы отходят на второй план. Особенно наблюдается пренебрежение советско-российским опытом в пользу преимуществ зарубежного опыта, причем аргументом выступает число публикаций по этой тематике, без учета «эффекта моды» в области научных публикаций1. По институтам развития создана теоретическая основа в рамках современной российской экономической школы [25; 26]. Поэтому, чтобы не порождать дисфункцию на уровне аналитических процедур, стремясь популяризировать иные подходы без весомых доказательств их необходимости в России и переноса, а также без элементарного сравнительного анализа функционала различных институтов регионального развития, требуется, на взгляд автора, использовать теоретическую основу, созданную в рамках российской экономической школы по указанному направлению.

По итогам аналитической работы может формироваться (возникать) институт, абсолютизирующий некий исход, например, работу региональных агентств или проектный метод управления2. Не представляется очевидным, что в данном виде эти институты полезны и применимы в иной социальноэкономической системе или их применение не нуждается в коррекции с учетом окружения и специфики ее развития. Может возникнуть вариант, что они окажутся бесполезны при решении стоящих перед конкретной экономикой задач развития. И понадобятся альтернативные правила и процедуры управления. Однако сила аналитической работы состоит в том, что она может закреплять неэффективное представление в виде набора правил, то есть порождать эффект блокировки, распространяемый на дальнейшие действия и решения по развитию экономической системы.

Кроме того, низкое качество институтов и относительно высокие издержки следования этим правилам также работают на возникновение эффекта блокировки, то есть закрепляют функционирование неэффективной нормы. Преодоление такой ситуации требует добавочных издержек, и если они больше, нежели издержки следования неэффективной норме, то агенты будут следовать этому правилу. Помимо этой причины, если правило занимает важное место в некой структуре правил (институтов), то его преобразование или замена в силу неэффективности может пошатнуть режим функционирования всей институциональной системы. В результате становится проще следовать неэффективному правилу, чем заменить или повысить его эффективность. Кстати, важная оговорка состоит в том, что вопрос о критерии эффективности и ее оценке применительно к институтам является определяющим. Как было показано автором, наибольшее расстройство функций института (правила) не означает самой низкой эффективности, как и наибольшая эффективность правила не означает минимального расстройства его функций относительно применяемых критериев оценки функциональных расстройств (по дисфункции) и эффективности правила, исчисляемой по исполняемым функциям на единицу трансакционных затрат [13]. По указанной причине и устойчивое неэффективное состояние института [11], получившее в России наименование «институциональной ловуш-ки»1, может быть сопряжено с различным уровнем дисфункции института так, что возникновение эффекта блокировки может быть обусловлено не увеличением расстройства функций, а иными факторами. Конечно, сильные дисфункции могут приводить к резкому снижению эффективности институтов. Оценка же устойчивости правила, эффективное оно или нет, составляет отдельную задачу, но сводимую к измерению величины отклонения от исполнения данного правила, нормы [11, c. 37, 39–46]. Возникает вопрос о допустимой величине отклонения помимо критерия эффективно-сти/неэффективности правила (института), что сказывается не только на определении институциональной ловушки как таковой или эффекта блокировки, но и идентификации различных состояний, подпадающих под такой эффект2.

Эффект блокировки и рост дисфункции фактически фиксируют низкое качество институтов, что, с одной стороны, может порождать мотив на импорт более качественных институтов извне, с другой – выступает препятствием для такого импорта в силу высоких издержек импорта, адаптации, которые или эффекту блокировки. Объясняя импорт институтов, в частности неудачные формы импорта, провалы реформ, культурной инерцией и институциональным конфликтом [8, c. 46], не учитывают, что такой конфликт возникает все равно посредством экономических агентов, которые своими реакциями воплощают и изменяют то или иное влияние институтов. Возникающие расстроенные по функциям институты не представляют собой мутантов и институциональных ловушек, а воплощают высокую степень дисфункции, что видно по невыполнению или перерождению их исконных функций. Нужно отметить, что оценка неэффективности с позиции некоего критерия может не учитывать то, что именно эта форма приспособления и сложившегося функционирования является в создавшихся условиях реформ единственной, обеспечивающей жизнеспособность экономической структуре, поддерживающей какие-то параметры ее функционирования. Тем самым при рассмотрении эффекта блокировки требуется точно оценить эффективность правила, его устойчивость и, наконец, время действия самого эффекта. Иными словами, необходимы минимум три критерия, с точностью до которых и будет дана оценка. Если они расплывчаты (отсутствует строгость в определении) либо имеются измерительные проблемы относительно идентифицируемых состояний, подпадающих по эффект блокировки, то аналитическая полезность резко снижается и сводится к риторическому наименованию, под которым отсутствуют строгие основания. Полезность для выстраивания экономической политики в таком случае также оказывается не высокой. Объяснение институциональных ловушек добавочными эффектами – координации, обучения, инерции – усложняет анализ, так как это процессы, которые сами могут оказаться неэффективными. Более того, лоббирование [8] может быть рассмотрено как составная часть коррупции или ее условие – почва. Если при отклонении от неэффективной нормы экономический агент проигрывает, значит данная ситуация для него еще более неэффективная. Явление имеет место, когда так поступает большая часть агентов. Стоит ли в таком случае ситуацию обозначать как институциональную ловушку или эффект блокировки, если иные исходы хуже и так спроектирована институциональная система в целом, а переход всех агентов к альтернативной норме возможен только при системных изменениях. Преодоление эффекта блокировки требуется искать не только в правилах, но на уровне экономических агентов и мотивов, проектируя правила, задающие необходимые мотивы и модели поведения для целей общественного прогресса (хотя оценка прогресса также требует критерия).

в случае неучета приведут к углублению блокировки институционального развития.

Далее на концептуально-теоретическом уровне рассмотрим некоторые важные моменты влияния институтов развития на функционирование хозяйства и его регионов с акцентом на накопленные российской экономической школой представления об этом. Тем самым покажем еще один ракурс институциональной конкуренции, касающейся аналитической работы и обоснования тех или иных позиций, имеющих в дальнейшем практическое направление реализации.

Завершая исследование, приведем характеристику отдельных форм институтов развития в аспекте проблемы институциональной конкуренции, качества и импорта институтов.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

И УПРАВЛЕНИЕ – НУЖЕН ЛИ

ИМПОРТ ПРАВИЛ?

Институты развития могут быть представлены двумя основными типами: 1)собственно правила- ми, определяющими условия развития какого-либо объекта (сектора, отрасли, региона, страны); 2) организациями, которые исполняют финансово-аналитические, управленческие и организационные функции по обеспечению развития какой-то территории или группы объектов [12; 22; 25]. На практике может применяться и смешанная форма - организаций в виде фондов, агентств, банков и особых правил регулирования, задающих режим функционирования какого-либо экономического сектора или региона. Смешанная форма институтов развития наиболее рельефно представлена в особых экономических зонах или территориях опережающего развития. Если обобщить, то назначение институтов развития определяется необходимостью создания, концентрации или преобразования ресурсов для придания объекту новой динамики и качества функционирования. Они, как правило, формируют условия для развития различных видов деятельности, стимулы и требующиеся модели поведения экономических агентов, которые при сложившейся институциональной структуре без ввода институтов развития не возникали в необходимом для развития масштабе. Тем самым потребность в значительном числе институтов развития, как и их распространение по регионам страны, свидетельствует о весьма серьезных ограничениях в развитии, задаваемых сложившейся институциональной системой. Применение институтов развития представляет собой значительную институциональную коррекцию, призванную изменить качество действующих институтов и стимулировать развитие социально-экономических систем за счет предоставления соответствующих ресурсов и создания условий для принятия необходимых решений на разных уровнях управления.

При вводе институтов развития их функционирование будет зависеть не только от возможности применять ресурс на развитие социально-экономической системы, но и от вида взаимодействия со сложившимися институтами, в том числе теми, которые они заменяют. В связи с этим качество институтов развития (таблица), их потенциальные возможности определят степень влияния на динамику и качество объекта, на который они призваны воздействовать. Часто приходится наблюдать аналитические заключения о полезности применения тех или иных институтов развития в различных странах. Более того, зарубежный опыт выступает своеобразной индульгенцией для применения институтов развития в других социальноэкономических условиях. Вместе с тем не учитываются те аспекты, которые касаются качества институтов, институциональной конкуренции, включая возможный конфликт при импорте институтов.

Параметры таблицы позволяют, например, осуществить сравнительную оценку качества институтов, для чего понадобится определить веса параметров и применить изложенную выше методику в сравнительном анализе действующих и импортируемых институтов.

Исходя из таблицы и назначения институтов развития, можно утверждать, что относительно сложившихся институтов они являются новыми правилами, особенно при импорте. В связи с этим ограничения, возникающие при импорте или вводе нового института внутри страны, распространяются на эту ситуацию – развертывания и применения институтов развития. Однако следует отметить, что их эффективность будет зависеть от глубины влияния и достижения целей развития, издержек ввода и эксплуатации данного института в конкретных условиях.

Качественная характеристика институтов развития* Qualitative characteristics of development institutions

|

Параметры института |

Содержание |

|

Цель |

Обеспечить ресурсом развитие либо создать условия для поступления и обработки ресурса для стимулирования развития, с достижением конкретно измеримых параметров функционирования объекта |

|

Область применения (приложения) |

Объект или объекты, требующие нового динамизма в развитии (страна, регион, отрасль) |

|

Функциональный потенциал |

Координированное выполнение функции по развитию для достижения поставленных целей |

|

Время функционирования |

Определяется этапами решения задач по стимулированию развития |

|

Издержки |

Обеспечивают общую эффективность работы института развития, обусловлены вводом института, текущими затратами на его ввод и применение, взаимодействие со сложившимися институтами |

|

Устойчивость к внутренним изменениям |

Стабильность цели, области приложения и функций – при отклонении происходит возврат к прежним значениям |

|

Устойчивость к внешним изменениям |

Нечувствительность к импорту институтов и внешним факторам, влияющим на структуру правил внутри данной экономической системы. При возникающих отклонениях – возврат к прежнему режиму функционирования |

* Разработано автором.

Одним из институтов развития, приобретающим значительную популярность в аналитических работах, является Агентство регионального развития (АРР) или местные агентства экономического развития (МАЭР)1 [22; 27], а также проектное управление [24] и финансирование [28], отвечающее принципам эффективности, устойчивости реализуемой стратегии и справедливости, которое [проектное управление] обычно трактуется без привязки к методам решения проектируемых задач [23].

При проектном управлении важно не только инвестирование и качество (содержание) проектов [29], но и собственно рассмотрение проектной ситуации аналитически точными методами и обоснование эффективных управленческих решений, зависящих от умений и опыта субъекта управления, а также от правил принятия решений.

При управлении территорией (регионом), как при использовании институтов развития, так и без них, аспект функционального обеспечения управления – функций агентств регионального развития становится определя- ющим, как и стандартного набора институтов, функционировавших до ввода такого института развития как агентство регионального развития. В связи с этим вопрос относительно полноты и качества этого стандартного набора институтов, а также целесообразности ввода новых институтов в виде таких организаций, как агентства регионального развития, становится центральным при принятии решения и рассмотрении конкретной проектной ситуации в данном регионе.

Без поиска ответа на вопрос: почему уже существующие институты, отвечающие за развитие, не выполняли заданные им функции и почему не предпринимались действия по повышению эффективности этих институтов, а возникла необходимость в импорте институтов развития на основании некоторых (ограниченных) оценок успешности их работы в иных социально-экономических услови-ях2 – невозможно понять целесообразность импорта. Особенно сомнительна целесообразность в случае, когда внутренние институты, действующие на территории, выполняют схожие функции [25; 26], а новый институт развития (Агентство регионального развития) зависит от выделяемого ресурса на развитие, ограниченность которого может стать причиной не столь высокой успешности применения данного института на конкретной территории. Кроме того, текущее состояние сложившихся институтов также будет оказывать влияние на функционирование вновь вводимых институтов, особенно если абсолютизируется зарубежный опыт и не учитывается функциональное наполнение действующих институтов, отвечающих за реализацию стимулов к развитию регионов.

Нужно отметить, что в разных странах институт развития в виде агентств регионального развития имеет свой собственный функционал и назначение, показывая определенную эффективность при влиянии на развитие регионов. Так, местные агентства по развитию в Южной Африке [27] имели ограничения в применении в виде величины местного экономического потенциала, ресурсного обеспечения и готовности институциональной системы к решению возникающих проблем. Например, в Турции организация агентств регионального развития ориентирована на установление контактов с университетами [30], поскольку основной целью их функционирования является повышение производительности труда в регионах за счет сотрудничества бизнеса с университетами и в рамках реализации совместных проектов. Имеются и критические оценки, в частности, решения проблемы экологической модернизации экономических систем посредством агентств регионального развития в регионах Англии [31]. На примере Уэльса рассматриваются отдельные функции агентств регионального развития, такие как координация, поощрение развития различных секторов экономики и повышение конкурентоспособности в производственном секторе и секторе информационных технологий [32]. Выявление отраслевых проблем развития, отбор и продвижение проектов бизнеса для их разрешения выступают основными задачами и определяют функционал агентств региональ- ного развития в Португалии [33]. Здесь агентства имеют иной функционал, отличающий их от института предпринимательских ассоциаций, занимающихся не только экономическими проблемами развития бизнеса и проектами. Это важное обстоятельство, так как институты регионального развития не дублируют функции уже действующих институтов. Кроме того, агентства создаются для решения определенных проблем развития, которые необходимо решить в данной конкретной стране с точки зрения особенностей ее регионального развития. Вопрос относительно использования здесь зарубежного опыта остается открытым, но конкурентные преимущества от функционирования таких институтов развития могут быть приобретены при условии, что не будет происходить импорта институтов, вызывающих конфликт с действующим набором правил и организаций. При этом в отношении данного набора институтов будут не исчерпаны способы повышения эффективности действующих институтов и придания им необходимого разнообразия в решении возникающих проблем регионального развития. Так, в Чехии [34] работа агентств регионального развития не лишена недостатков, поскольку их состояние и функции четко не определены, в том числе в силу давления в рамках Европейского Союза.

На агентства возлагались надежды по поддержанию устойчивого экономического роста регионов, а их развертывание в разных странах происходило начиная с 1990-х гг. и продолжилось в 2000-е гг. в разных странах. Однако функционал и успешность функционирования агентств регионального развития существенно отличались. В связи с этим можно говорить о том, что влияние на региональное управление подчинялось многим факторам, где вклад агентств регионального развития мог быть не определяющим. Структурно-отраслевые аспекты развития регионов, проектное управление могли приобретать более весомое значение, например, при решении проблем зеленой или альтернативных форм энергетики [35]. Более того, применительно к задачам регионального развития российской экономики функционал агентств и применяемого проектного управ- ления может оказаться весьма узким, чтобы импортировать институты [36]. Узость этого подхода связана с явным пренебрежением собственным опытом управления и действующими институтами развития – программами, ассоциациями предпринимателей, торгово-промышленными палатами, аналитическими региональными центрами развития (прямые аналоги агентств1) и т. д. Причем весь набор указанных организаций, так или иначе, включает функционал агентств регионального развития, которым посвящена приводимая здесь литература.

Подводя итог, отметим, что без анализа причин снижения качества действующих институтов в регионах зарубежный опыт, имеющий свою страновую специфику, может не принести пользы, а общий аналитический тренд на обоснование импорта таких институтов в исследованиях российских ученых слабо обоснован. В связи с этим представляется важным заметить, что организация различных институтов развития, в том числе на региональном уровне, требует подчинения стоящим задачам развития и может осуществляться соразмерно масштабу возникающих проблем и имеющихся ресурсов. Этим и будет задан функционал института развития, какую бы правовую и организационноуправленческую форму он ни принимал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая исследование, сформулируем основные релевантные выводы, имеющие не только сугубо теоретическое значение, но и обладающие полезностью в плоскости выработки управленческих решений по коррекции институтов, обоснованию необходимости импорта институтов и повышению качества действующих правил, регулирующих развитие экономики.

Во-первых, в современной экономике складывается новая форма конкуренции – институциональная конкуренция или борьба за стандарты и их соблюдение. Наиболее выгодная монополия – это монополия не на продукт на рынке, а на систему правил, кото- рой следуют многие экономические агенты, а сами правила зависят от одного игрока, который получает подобного рода монопольную ренту. В связи с этим институциональная конкуренция выступает в виде относительно нового феномена современной конкурентной борьбы. Теорема Коуза как ядро институциональной экономики не учитывает ситуации изменения правил в аспекте институциональной конкуренции, когда трансакционные издержки явно не равны нулю.

Во-вторых, при импорте институтов может возрастать дисфункция и эффект блокировки, с чем можно бороться, аналитически точно обосновывая необходимый объем заимствования институтов с учетом определения конкурентных возможностей вводимых и действующих институтов в ситуации отсутствия, самостоятельного построения правил. Рассмотренные зарубежные исследования по проблемам создания и функционирования агентств регионального развития подтверждают, что в каждой стране они имели свои цели и функционал, что следовало из необходимости решения конкретных задач развития территорий. В связи с этим, с учетом масштабов российской экономики и территории России, отдельных регионов, критериальные требования по импорту к оценке эффективности подобных институтов развития должны быть четко определены.

В-третьих, обоснование импорта институтов требует оценки качества действующих и заимствуемых институтов. Подобный сопоставительный анализ можно осуществить по единообразному показателю качества (например, норме потребительной стоимости), выявив режим и масштаб заимствования или ввода новых институтов, замещающих уже действующие. В настоящем исследовании представлена одна из возможных методик для проведения указанного анализа.

Таким образом, представляется, что ожидания от импорта институтов развития в виде агентств регионального развития и проектного управления являются завышенными, а без выработки собственного институционального ландшафта обеспечить высокую конкурентоспособность не только в институциональной плоскости, но и по широкому набору благ для российской экономики будет весьма не просто. Потребность в импорте институтов вполне может рассматриваться как форма поражения в институциональной конкуренции. Перспективы настоящего исследо- вания видятся в апробации предлагаемого подхода по оценке качества институтов и построенных моделей определения допустимого объема импорта институтов.

Список литературы Институциональная конкуренция и импорт институтов: теоретические аспекты

- Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Либроком, 2010. 368 с.

- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с. EDN: YQDVYE

- Коммонс Дж. Правовые основания капитализма. М.: Высшая школа экономики, 2011. 416 с.

- Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996. 702 с.

- Menard C. Research frontiers of new institutional economics // RAUSP Management Journal. 2018. Vol. 53 (1). P. 3-10. DOI: 10.1016/j.rauspm.2017.12.002