Институциональная роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемая в условиях становления инновационной экономики

Автор: Оганьян А.Г.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию институциональной роли высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемой в условиях становления инновационной экономики. В статье рассматриваются особенности воспроизводства интеллектуального капитала в контексте функционирования высшей школы в условиях становления инновационной экономики.

Высшая школа, инновационная экономика, воспроизводство интеллектуального капитала, институциональная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/140267142

IDR: 140267142

Текст научной статьи Институциональная роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемая в условиях становления инновационной экономики

Сущностной характеристикой нового постиндустриального общества выступает определяющая роль эффективности организации информационного обмена. Процесс организации и реализация передачи информации существенно отличается от транспортировки материальных благ, в том числе и энергии. Использование современных телекоммуникационных технологий позволяет осуществить транспортировку практически мгновенно и с минимальным вовлечением в этот процесс человеческих ресурсов. Это и обеспечивает низкие издержки и высокую экономическую эффективность процесса информационного обмена, возводя его в число ключевых факторов, стимулирующих экономическое развитие постиндустриального общества [3].

Концептуальным основанием представленной теории выступает то, что становление постиндустриального общества непосредственно связывается с его модернизацией, то есть с такими процессами как урбанизация и индустриализация, в том числе изменениями в сфере управления, с возрастающей ролью национальных интересов отдельных государств, «смыванием» общепринятых традиционных наследственных и социальных различий, с прогрессивным возрастанием определяющей роли науки и образования, с широким формированием рационального типа мышления как аргументированного логического следствия научнотехнического прогресса.

Типичными для индустриального типа общества являются высокие показатели развития промышленного производства и преобладание материального производства (товаров и услуг). Кроме того, высокий уровень разделения труда объективно предусматривает наличие широкого разнообразия социальных институтов, что в свою очередь определяет существование развитой системы социальной стратификации, в конечном итоге обеспечивая дифференциацию общества. Не менее важной чертой индустриального общества выступает рост социальной мобильности. В этой связи доступность образования существенно способствует нивелированию жестких социальных дифференциаций [4].

Оперируя результатами анализа исторического генезиса развития современного общества, можно утверждать, что к настоящему времени глобальная система хозяйствования в своей основной совокупности прошла две стадии развития: аграрную и индустриальную, и вступила в совершенно новую и исключительно важную, с точки зрения эволюции национальных экономических систем -информационную эпоху.

На интеллектуальном этапе главным становится усиление роли знаний. Так как процесс производства новой информации творческий, в некоторой степени креативный, а собственно уникальный, сложно воспроизводимый. Однако не всегда данные эпизодические уникальные затраты индивидуального (частного) труда, требуемые для первоначального этапа производства информации, будут общественно необходимыми. Именно по этому значение величины стоимости, создаваемой отдельным трудящимся человеком, утрачивает связь с рабочим временем, в течение которого непосредственно реализуется сам процесс труда, и зависит не от продолжительности этого процесса, а от его конечной эффективности, производительности, мощности производительных сил, которые приводятся в действие в процессе функционирования трудовых ресурсов: как физически овеществленных, внешних для отдельного индивида производительных сил, так и его собственной способности к труду. В этой связи, ключевая роль в развитии общества отводится не информации самой по себе, а знаниям и способности использовать, преобразовывать информацию [2].

Исходя из этого, интеллектуальный этап постиндустриальной экономики опирается на крайне важный ресурс - знания (преимущественно в таких интенсивно развивающихся отраслях, как финансовые, консультационные и иные услуги). Вместе с тем экономическая реализация данного ресурса основывается на кардинально новых, в сравнении с материальными, факторами, сущностных основаниях. Непрерывный процесс генерации новых знаний, их репродукция, приводящая к неотъемлемости его в ходе обмена, инициируют расширенное воспроизводство данного ресурса.

Сформировавшиеся устои индустриальной экономики до сих пор выступают ограничителем возможности включать данный фактор в калькуляцию затрат на производство физических форм товаров в явном, имплицитном виде. Однако, на наш взгляд, это один из фундаментальных и исключительно важных ресурсов национальной экономической системы, в которой происходит эволюционно-поступательная инновационная модернизация хозяйственных процессов.

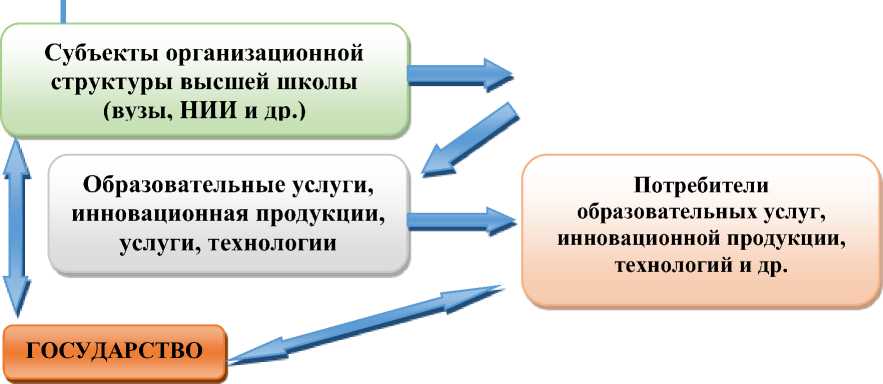

Происходящие интенсивные изменения в интеллектуальной сфере функционирования общества не могут не спровоцировать значительные трансформационные преобразования в хозяйственной сфере. Причем в современных условиях синергетически связанная совокупность знаний в постиндустриальной экономике общества нового типа становится не менее важной составляющей, чем традиционные сферы развитых экономических систем, выделяя в этой связи особую воспроизводственную роль системы высшей школы. В этой связи формализуем на рисунке 1, институциональную роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемом в национальной экономической системе.

При этом мы убеждены в том, что в экономической системе нового типа соответствует и иная институциональная инфраструктура, в которой производитель и потребитель органически взаимосвязаны, а генерируемой услугой выступает интеллектуальный капитал, как наиболее продуктивная форма генерации знаний. Особую роль здесь играет опережающее, а в существенной мере и замещающее развитие рынка услуг в сравнении с рынком материального производства, что предусматривает и инновационную трансформацию институциональной среды национальной экономической системы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (Базовая институциональная структура генерации, аккумулирования и трансферта интеллектуального капитала)

Партнеры субъектов (предприятия, организации,

Генерирование, аккумулирование и трансферт интеллектуального капитала – формализованный в праве собственности на объект интеллектуального труда

Рисунок 1 - Институциональная роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемом в национальной экономической системе (разработано автором)

Очертания эволюционных изменений придает экономике нового общества и то обстоятельство, что если «традиционные» факторы производства индустриальной экономики (труд, земля, капитал, предпринимательская способность) персонифицировались в составе ресурсов как ограниченные, то знания практически неисчерпаемы (не ограничены).

Не менее существенный научный интерес для целей проводимого исследования представляет рассмотрение новой социально-экономической парадигмы, выделяющей исключительную роль знаний и обозначающая нынешний социум как «the knowledgeable», «society knowledge society». В этой связи многие ученые реализующие исследования в области современной экономики определяют ее как «экономику знаний».

Анализируя общемировые тенденции развития мировой экономической системы, следует подчеркнуть то, что на современном этапе темпы роста инвестиций в знания превышают темпы роста инвестиций в основной (физический) капитал. Подтверждением этого может выступать ускорение перехода от экономики, основанной на использовании природных ресурсов (традиционных факторов производства) к экономике знаний, определяя тот факт, что 90 % знаний, имеющихся в современной человеческой цивилизации, получены в течение последних 30 лет [1].

Отсюда можно заключить, что экономика знаний характеризуется трансформацией процесса генерации и распространения новых знаний в основу создания экономических ценностей. Кроме того, есть мнение, что экономика знаний заключает в себе более широкое понятие, чем информационная экономика, так как является отражением процессов, реализуемых не только в отдельно взятых отраслях, но и в экономической системе в целом.

Наряду с формализацией научных представлений о экономике знаний была выведена концепция «общества знания», отражающая, что знания не только способствуют экономическому росту, но и стимулируют институциональные изменения в обществе, в образе жизни людей139.

Исходя из этого мы можем говорить о том, что приведенные понятия служат взаимодополнением друг друга, так как, с одной стороны, знания имеют информационную природу, а, с другой стороны, любая информация формируется на основании существующих знаний и навыков, подтверждением чего служат представленные выше этапы развития информационного обмена. Мы полагаем, что далее в исследовании целесообразно будет употреблять преимущественно термин «экономика знаний», так как речь будет идти о знании как о ключевом факторе трансформации и развития национальной экономической системы.

Последний из приведенных этапов, инновационно-интеллектуальный. Индикативной характеристикой содержания данного этапа выступает не столько изменения, реализуемые в техносфере, которая воплощает диалектические свойства как высокотехнологичной, так и антииндустриальной равнозначно. К числу наиболее ярких изменений относят изменения, реализуемые в социальной сфере, то есть в социуме.

В тоже время в постиндустриальной экономике существенно усиливается исключительное значение человека как индивида в обществе, активизируются процессы формирования качественно новых, индивидуалистических поведенческих реакций, уникальных специфичных моделей поведения (потребителя, члена семьи, субъекта трудовых отношений, субъекта образовательного процесса и т. д.).

Здесь можно говорить о действительно уникальных (специфичных) способностях человека не просто воспроизводить, трансформировать знания, но и генерировать новые140. Очевидную важность на инновационно-интелектуальном этапе постиндустриального общества приобретает инвестирование не в традиционную (простую) интеллектуальную деятельность, а преимущественно в деятельность, способную генерировать инновации, внедрять их в практику хозяйственной деятельности, обеспечивая в этой связи условия для приращения дополнительного дохода и что наиболее важно, дополнительного знания.

Характеризуя экономику инновационно-интеллектуального этапа, необходимо обратить особое внимание как на фундаментальные структурные сдвиги (трансформационные преобразования) в национальной экономике и кардинальные изменения характера труда, так и на изменение происходящие в сфере социальных отношений, а также процессов формирования новых политических элит. Кроме того, следует отметить то, что изменению подвержено даже само содержание трудовой деятельности.

Определяющей чертой экономики индустриального общества является неквалифицированная работа со существенной составляющей физического труда. В свою очередь постиндустриальное общество сопровождается возрастающей индивидуализацией трудовой деятельности, в связи с возрастающими квалификационными требования к рабочей силе, в том числе и к такой её составляющей как креативность.

Завершая анализ содержания приведенных этапов развития общества, можно сделать следующие основные выводы:

-

1 .Постиндустриальная экономика - это специфический тип хозяйства, характерными чертами которого выступает наличие отдельных взаимосвязанных и интегрированных друг в друга этапов его формирования, отличительной составляющей которого служит ключевая роль трансформационных процессов, обеспечивающих возможность реализации воспроизводства продукта качественно новых свойств - инновационноинтеллектуального. Основой технологии создания данного вида продукта лежат обработка и распространение информации и знаний, в чем занята большая часть работоспособной части населения, при этом в основе качественных критериев оценки создаваемого блага заложены творческие (креативные) способности субъекта трудовой деятельности, направленные на формирование и развитие интеллектуального капитала.

-

2 . Допустимо позиционировать современный этап развития экономики как «постиндустриальный», так как информационная экономика, экономика основанная на информации (знаниях), и т. д. выступают определенными этапами в развитии данного типа общества. Указанные этапы в развитии общества интегрированы и взаимосвязаны между собой и входят одно в другое. С точки зрения современной экономической науки они представляют собой единое постиндустриальное общество.

Список литературы Институциональная роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемая в условиях становления инновационной экономики

- Егорова А.В. Современный этап формирования постиндустриального общества / А. В. Егорова, Н. А. Мокрова, Н. З. Пантелеева; М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Препр. - СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. - 23 с.

- Елецкий Н.Д. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории /Н.Елецкий// Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - №2. - С. 22-29.

- Оганьян А.Г. Обоснование механизма использования альтернативной системы воспроизводства основных фондов российских предприятий// Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. Научно - образовательный журнал № 1 (11), 2010 г. С. 64-68.

- Оганьян А.Г. Управление процессом модернизации региональной системы высшего профессионального образования в контексте интенсификации развития экономического потенциала региона// Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. Научно-образовательный журнал № 3(35), 2014г.С.29-34.