Институциональная среда реализации инвестиционного поведения домашних хозяйств

Автор: Евлоева Аминат Хасановна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс становления отечественной институциональной среды инвестиционной деятельности домашних хозяйств. Автор выделяет три периода формирования данной среды, каждый из которых имеет свои качественные характеристики. В частности, в дореволюционный период инвестиционную активность проявляли домашние хозяйства, обладающие личной свободой, то есть подавляющее большинство населения было неспособно формировать фонд накопления в связи со своим зависимым положением. Несмотря на то что в советский период граждане формально обрели соответствующие права, запрет на владение частной собственностью существенно ограничивал возможности использования инвестиционных инструментов. Фактически институциональная среда позволяла формировать фонд накопления путем вложения депозитов и в частных случаях приобретения облигаций. Современный период развития институциональной среды также может быть разделен на два подпериода - период становления (1991-2004 гг.) и период активизации инвестиционной деятельности домашних хозяйств (с 2004 г. по настоящее время). Следует отметить, что ни на этапе становления, ни в настоящее время не сформировано соответствующее законодательство, целью которого было бы стимулирование включения в инвестиционные процессы домашних хозяйств, что, по мнению автора, является существенным упущением, так как именно правовые нормы выступают одной из основ функционирования институтов. В связи с этим особое значение приобретает государственная инвестиционная политика. В результате проведенного анализа определено, что в отношении стейкхолдера «домашнее хозяйство» государство выделяет такие связанные между собой цели, как повышение уровня жизни и формирование фонда получения пассивного дохода. Кроме того, в условиях санкционного воздействия на национальную экономику РФ институциональная среда должна соответствовать цели аккумулирования свободных средств населения.

Институциональная среда, домашние хозяйства, инвестиционное поведение, инвестиции, инвестиционная политика государства

Короткий адрес: https://sciup.org/149142923

IDR: 149142923 | УДК: 336 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2023.1.3

Текст научной статьи Институциональная среда реализации инвестиционного поведения домашних хозяйств

DOI:

Оценка инвестиционного поведения домашних хозяйств предполагает исследование соответствующей институциональной среды, в рамках которой оно реализуется. В свою очередь, данная среда определяется совокупностью факторов как экономического, так и социального, политического и культурного характера. Несмотря на то что теория институционализма существует достаточно давно, в современной научной среде не сформировано единого подхода к пониманию институциональной среды. В широком смысле под средой понимается совокупность общественных, материальных и духовных условий, окружающих человека и влияющих на его существование и деятельность [Перепелица, 2006, с. 9]. Ввиду того факта, что узкого понимания институциональной среды в экономической науке не сформировано, различные авторы трактуют данное понятие по-разному. Согласно подходу О.И. Уильямсона [Уильямсон, 1996, с. 688], под институциональной средой понимается совокупность «правил игры», определяющих условия, в которых ведется экономическая деятельность. По мнению ученого, именно совокупность социальных норм, образованная политическими, правовыми и культурными правилами, составляет основу общественного обмена и распределения. В отечественных исследованиях [Силова, 2007, с. 8; Кондратов, 2015, с. 41] принят подход, согласно которому институциональную среду следует рассматривать шире – как совокупность социальных институтов, обеспечивающих соответствующие условия для обеспечения общественного воспроизводства, в том числе в рамках удовлетворения материальных потребностей. Таким образом, в нашем исследовании институциональная среда понимается не как система норм, а как совокупность общественных отношений, возникающих по вопросам реализации деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, в институциональную среду включены такие виды отношений, как социально-экономические, организационно-экономические, технико-экономические и институционально-экономические.

В данной статье институциональная среда, в которой реализуется инвестиционное поведение домашних хозяйств, понимается как совокупность соответствующих социальных норм, социально-экономических отношений и институтов, обеспечивающих использование финансовых инструментов с целью сохранения сбережений домашних хозяйств и их приумножения. В качестве элементов институциональной среды в данной работе рассмотрены социально-экономические условия на различных этапах развития российской финансовой системы, государственная политика, правовая система и нормы поведения представителей отечественных домашних хозяйств.

Становление институциональной среды инвестиционного поведения домашних хозяйств

Институциональная среда инвестиционного поведения домашнего хозяйства формировалась в течение длительного периода под влиянием комплекса политических и социально-экономических условий. Традиционно в отечественной науке принято выделять три основных этапа развития социальных процессов: период Российской империи (середина XVIII в. – 1917 г.), советский период (1917– 1991 гг.) и современность (1991 г. – по настоящее время). Подобный подход связан прежде всего с тем, что в период существования Российской империи, СССР и современной России формировалась различная институциональная среда, соответствующая существующим на каждом этапе форме правления, государственно-территориальному устройству, политическому режиму, типу хозяйственных связей между различными социальными слоями и т. д. В этой работе мы также будем придерживаться данной периодизации.

До середины XVIII в. вопрос оборота финансовых инструментов был актуальным для хозяйствующих субъектов, однако он имел бессистемный характер заимствований у ростовщиков или монастырей. В этой связи развитие институциональной среды не происходило или носило аспектный характер (например, Указ о резах Владимира Мономаха, в котором устанавливался порядок займов у ростовщиков) [Бугров, 2000, с. 68]. Инвестирование приобрело широкое распространение среди населения, при этом, по объективным причинам, основным субъектом стали помещики. Говорить о вовлечении в данный процесс всех типов домохозяйств на данном этапе невозможно, так как бóльшая часть населения находилась в зависимом положении и не могла свободно распоряжаться своим имуществом.

С 1830-х гг. приобретение различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, свидетельства о вкладах, стало распространенным способом сохранения и приумножения сбережений домашних хозяйств дворян. Именно правящий дом становился примером для подданных и активно инвестировал свои средства в отечественные компании [Таранков, 1992, с. 74]. В значительной степени ситуация изменилась после отмены крепостного права в 1861 г., когда крестьяне, помимо прочих гражданских прав и свобод, получили право свободно распоряжаться сво- ими средствами. Именно домашние хозяйства зажиточных крестьян способствовали быстрому развитию инвестиционной среды в Российской империи в конце XIX в. [Голицын, 2000, с. 34].

Конец XIX в. характеризовался развитием рыночных отношений, что особенно стимулировалось при помощи соответствующей государственной политики, направленной на привлечение как отечественных частных капиталов, так и зарубежных. Наиболее важным явлением инвестиционного пространства Российской империи этого периода стало появление нового субъекта хозяйственной деятельности – акционерных обществ, крупнейшим из которых стало Главное общество российских железных дорог [Марамыгин, 2002, с. 142].

Существенный экономический рост в начале XX в. привел к концентрации свободных финансовых ресурсов в руках домашних хозяйств, а также к притоку иностранных инвестиций, что способствовало восстановлению рыночного равновесия и преодолению дефицита ресурсов [Канторович, 1959, с. 71]. Сложившаяся экономическая ситуация требовала от правительства Российской империи незамедлительного реагирования и формирования соответствующей институциональной среды. Однако начавшаяся Первая мировая война, а затем свержение монархии не позволили это осуществить.

Таким образом, на первом этапе развития институциональной среды инвестиционного поведения домашних хозяйств в нашей стране не было сформировано соответствующего нормативно-правового обеспечения. Несмотря на то что домашние хозяйства к концу периода начали осуществлять инвестиционную деятельность, рыночные отношения в существенной степени отставали от аналогичной практики в зарубежных странах.

Второму этапу развития институциональной среды инвестиционного поведения, согласно сложившемуся в отечественной научной литературе подходу, соответствует советский период с 1917 по 1991 год. В связи с переходом отечественной экономики к плановому методу организации хозяйственных отношений и полному запрету частной собственности домашние хозяйства практически утратили потенциал к формированию фонда накоплений.

Кроме того, кардинальная перестройка экономической системы, невозможность привлечения иностранных инвестиций и полная изоляция молодого государства препятствовали формированию соответствующей институциональной среды.

Начало 1920-х гг. ознаменовалось частичным восстановлением банковской системы и финансовой реформой Г.Я. Сокольникова, что способствовало оформлению соответствующей институциональной среды. На 1 октября 1923 г. в стране действовало 17 самостоятельных банков, а доля Госбанка в общих кредитных вложениях всей банковской системы составляла 2/ 3 . К 1 октября 1926 г. число банков возросло до 61, а доля Госбанка в кредитовании народного хозяйства снизилась до 48 % [Дьяченко, 1978, с. 248]. Однако предпринятые послабления были полностью отменены в период индустриализации и коллективизации. Данная ситуация не менялась вплоть до распада СССР. Исключение составляли только государственные облигации, которые позволяли в условиях преодоления кризисных явлений в экономике аккумулировать свободные средства домашних хозяйств. Отсутствие реальных механизмов реализации финансового поведения населения в советский период привело к невозможности реализации инвестиционного поведения на современном этапе.

Современное состояние институциональной среды инвестиционного поведения домашних хозяйств

Третий этап эволюции институциональной среды инвестиционного поведения домашних хозяйств в России относится к современному периоду. Период 1991–2004 гг. в отечественной периодизации принято называть «периодом переходной экономики», что с институциональной точки зрения означает систему, в которой происходят кардинальные перемены в институциональном пространстве. Следует отметить, что в данных условиях домашние хозяйства зачастую могут демонстрировать несвойственное для себя поведение. В начале 1990-х гг. казалось, что законы становления рыночного хозяйства везде одина- ковы, и никто не изучал степени подготовленности различных институтов к радикальным реформам в экономической, социальной и политической сферах [Экономические субъекты ... , 2003, с. 149]. Теоретические рыночные основы не смогли в полной мере приспособиться к экономике переходного периода. Назрела серьезная проблема столкновения формальных и неформальных правил. Ни одно государство мира не имело опыта перехода от централизованной модели экономики к рынку. Серьезным ударом по уровню доходов граждан стал дефолт 1998 года. Дефолт показал рост индекса потребительских цен в 185 % и снижение доходов населения на 28 %. Последствия дефолта привели к еще большей разрозненности и неравенству в обществе, а также недоверию к государству.

Ключевым фактором формирования институциональной среды инвестиционного поведения в конце 1990-х гг. стало формирование широкого частного сектора. При этом рыночный механизм, основанный именно на частной собственности, предполагает широкий спектр инструментов привлечения свободных денежных средств в реальный сектор экономики. Государство должно обеспечить реальный правовой механизм самозащиты гражданских прав, связанных с реализацией частной собственности. Кроме того, собственник должен обладать достаточной подготовкой и высоким уровнем финансовой культуры, чтобы оценить возможные риски и нести ответственность за возможные потери и ущерб.

Ключевой задачей развития инвестиционной среды является повышение уровня доверия населения к существующим инвестиционным инструментам, что возможно только при условии стабилизации экономических процессов, а также доступа населения к соответствующей информации. Однако рыночный механизм предполагает незначительное участие государства в инвестиционных процессах, перераспределяя данную деятельность в отношении частных лиц. Соответственно, государственный сектор должен быть направлен именно на формирование институциональной среды, а также на координацию деятельности субъектов в случае возникновения кризисных явлений.

Институциональные инструменты, способствующие реализации инвестиционного поведения домашних хозяйств

Домашние хозяйства как субъекты инвестиционных процессов является наиболее чувствительными к происходящим институциональным изменениям. На инвестиционную деятельность домохозяйств влияют такие факторы, как уровень инфляции, доступность кредитных продуктов, привлекательность депозитов, ситуация на сырьевых и валютных рынках. В силу того факта, что понятие институциональной среды инвестиционного поведения не получило устойчивой системы критериев, в научной и практической сферах возникла потребность в оформлении методологии систематизации соответствующего инструментария, что в свою очередь позволит обеспечить анализ инвестиционной активности домашних хозяйств с целью прогнозирования объема мобилизации свободных денежных средств [Норт, 1997, с. 10].

Как уже говорилось ранее, основу институциональной среды составляет нормативная база, которая в случае с инвестиционной деятельность прежде всего включает соответствующее законодательство. Можно говорить о том, что на сегодняшний день Российская Федерация стоит на пути формирования соответствующей нормативно-правовой базы. В связи с тем, что руководство страны рассматривает процесс аккумулирования свободных средств предприятий и домашних хозяйств в качестве одного из основных источников стабилизации и развития отечественной экономики, в последние годы процесс формирования соответствующего законодательства и нормативного сопровождения активизировался [Капелюшников, 1998, с. 54].

На сегодняшний день в России отсутствует комплексный нормативно-правовой акт, регламентирующий инвестиционную деятельность, в том числе отсутствует законодательное закрепление домашнего хозяйства как самостоятельного субъекта инвестиционной деятельности. Примечательно, что существующая нормативная база также носит бессистемный характер, что связано с отсутствием соответствующей правопреемственности нормативной базы ввиду ее отсутствия в предыдущем периоде развития отечественной экономики.

При этом важно отметить, что несовершенство нормативно-правовой базы проявляется в отсутствии системного единообразного подхода к пониманию дефиниции «инвестиции». В соответствии с публично-правовым подходом, изложенным в Бюджетном кодексе РФ, данное понятие рассматривается как объект государственной политики, выраженный в распределении и использовании бюджетных средств. В свою очередь, в рамках частно-правового подхода инвестиции понимаются как объект частной собственности, находящийся в свободном гражданском обороте. Подобные разночтения связаны с большей рисковостью государственных средств в связи с тем, что они являются общенациональными ценностям и их утрата приведет к ухудшению экономического состояния всего народного хозяйства [Сидорова, 2011, с. 107].

Федеративное устройство России позволяет сформировать дополнительный комплекс инструментов, направленных на активизацию инвестиционного поведения домашних хозяйств. Потребность субъектов РФ в повышении валового регионального продукта и реализация относительно самостоятельного пути экономического развития предполагают стимулирование активности по привлечению частных инвестиций, в том числе аккумулирование свободных средств домашних хозяйств. Однако осознание необходимости реализации данного подхода является для руководства большинства регионов достаточно новым в связи с тем, что на протяжении длительного периода регионы прямо дотировались из бюджета РФ [Шаститко, 2002, с. 89].

В период с 1991 по 1999 г. происходило становление институционального инструментария инвестиционного поведения, который был направлен на стимулирование притока инвестиций в регионы РФ. Однако принятие двух основополагающих актов не способствовало ускорению этого процесса, а, напротив, стимулировало офшоризацию отечественных капиталов путем перевода их в регионы, признанные особыми экономическими зонами [Радаев, 1998, с. 74].

В 1999–2005 гг. основой формирования институционального инструментария были преобразования в налоговой сфере. Кроме того, формируется соответствующее законодательство и вспомогательное нормативное обеспе- чение в вопросах инвестиций в форме капитальных вложений. Однако в контексте данного исследования необходимо уточнить, что в данный период население не обладало достаточным количеством свободных денежных средств, а также соответствующей финансовой культурой для массового развития частного инвестирования на уровне домашних хозяйств. Поэтому формирующееся в данный период инвестиционное законодательство в большей мере было направлено на привлечение иностранных инвестиций, а также аккумулирование свободных денежных средств предприятий [Гусев, 2008, с. 25].

В 2005–2012 гг. происходит активизация поиска современного инструментария стимулирования инвестиционной деятельности. Ввиду роста государственных доходов, вызванных ростом мировых цен на нефть, Правительство РФ увеличивает объем государственных инвестиций. Тем не менее, как и в предыдущих периодах, население не проявляет значительной активности. Однако на данном этапе это связано с опасениями, вызванными предшествующими кризисами, а также недостаточной доступностью понятных и эффективных инструментов инвестирования, которые не требуют финансовой подготовки [Мальщукова, 2011, с. 27].

С 2012 г. происходит системная модернизация институциональной среды инвестиционного поведения. При этом сохраняется проблема недостаточности нормативно-правовой базы. Потребность населения в более эффективном использовании свободных ресурсов реализуется путем развития рынка доступных инвестиционных продуктов.

Поступательное решение указанных задач предполагает оформление стратегического документа, включающего комплекс мер прикладного характера. Однако до сих пор подобного документа не было принято, несмотря на попытки иерархизации соответствующих правовых норм и попытки кодификации нормативноправового обеспечения [Старшов, 2019, с. 22].

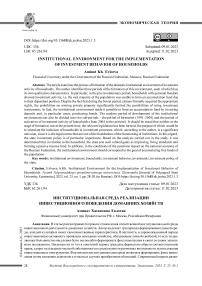

В связи с тем, что инвестиционное поведение домашних хозяйств имеет принципиальное значение в вопросе обеспечения экономического роста, одним из важнейших институциональных инструментов становится государственная политика по обеспечению достаточного уровня финансовой грамотности населения и инвестиционной активности домашних хозяйств. Согласно принятому в отечественной экономической науке подходу, понятие «государственная политика» раскрывается как совокупность ценностных целей, государственно-управленческих мер, решений и действий и порядок реализации государственно-политических решений [Абдул-Кадырова, 2015, с. 15]. Реализация целостной государственной политики по стимулированию инвестиционного поведения домашних хозяйств направлено на вовлечение свободных средств в реальный сектор экономики. Данное направление представляется важным в контексте сложившейся в нашей стране геополитической и экономической ситуации, когда доступ к международным экономическим ресурсам в значительной степени ограничен. Рассматривая цели государственной инвестиционной политики государства как одного из институциональных инструментов управления инвестиционным поведением домашних хозяйств, следует разделить их на три группы, каждая из которых соотносится с конкретными стейкхолдерами (см. рисунок).

Формирование и реализация государственной инвестиционной политики предполагает взаимную интеграцию субъектов инвестиционной деятельности с целью обеспечения благоприятной институциональной среды для вовлечения свободных денежных средств в оборот [Толмачева, 2017, с. 276].

Важнейшим элементом институциональной среды, определяющим деятельность субъектов инвестиционной деятельности, в том числе домашних хозяйств, является комплекс принципов (защита инвестиций, свобода выбора, приоритетность, максимизация эффективности, контроль), содержание которых представлено в таблице.

Реализация указанных принципов позволяет обеспечить осуществление инвестиционного поведения рассматриваемых субъектов (в данном случае домашних хозяйств) в условиях соблюдения основ демократического государства. При этом следует учитывать, что в отношении такого субъекта, как домашнее хозяйство, приоритетным принципом должна являться защита инвестиций, что, с одной стороны, позволит стимулировать активизацию инвестиционного поведения, а с другой стороны, повысит уровень доверия к финансовым институтам.

Рисунок. Группировка целей государственной инвестиционной политики Figure. Grouping the goals of the state investment policy

Примечание. Составлено автором.

Таблица. Комплекс принципов инвестиционной политики, определяющих инвестиционную деятельность домашних хозяйств

Table. A set of investment policy principles that determine the investment activity of households

|

Принцип |

Описание |

Характеристика в отношении домашних хозяйств |

|

Защита инвестиций |

Формирование нормативно-правового обеспечения для защиты участников инвестиционного процесса |

Нормативная деятельность государства должна рассматривать домашние хозяйства как самостоятельные субъекты инвестиционной деятельности с присущими им особенностями |

|

Свобода выбора |

Каждый субъект инвестиционной деятельности имеет право самостоятельно определять каналы инвестирования |

Домашние хозяйства должны обладать достаточным уровнем финансовых компетенций для осуществления выбора каналов инвестирования |

|

Приоритетность |

Субъекты инвестиционной деятельности должны иметь право выбора и определения иерархии приоритетов инвестиционной деятельности |

Домашние хозяйства должны иметь право на получение информации, позволяющей им выстраивать иерархию каналов инвестирования |

|

Максимизация эффективности |

Субъекты инвестиционной деятельности должны действовать в соответствии с принципами экономической эффективности |

При выборе инструментов инвестиционной деятельности домашние хозяйства должны обеспечивать оптимальное соотношение рисковости и доходности инвестиционных продуктов |

|

Контроль |

Субъекты инвестиционной деятельности должны иметь возможность получать своевременную информацию для принятия решений о продолжении инвестирования или смене инструмента или продукта |

Домашние хозяйства должны обладать доступом к информации, позволяющей обеспечить контроль за эффективностью вложений |

Примечание . Составлено автором.

Обеспечение активного участия домашних хозяйств в инвестиционной деятельности на современном этапе является одним из важнейших условий динамичного развития отечественной экономики. Помимо указанных выше факторов, на инвестиционное поведение оказывают влияние и другие элементы институциональной среды, среди которых:

– существующая нормативно-правовая база, которая носит разрозненный и бессистемный характер;

– отсутствие единства нормативно-правового понимания основных субъектов инвестиционной деятельности, в том числе домашних хозяйств;

– отсутствие преемственности в нормативно-правовом обеспечении инвестиционного процесса, вызванное длительным запретом частной собственности и фактической невозможностью осуществлять инвестиционную деятельность населением;

– низкая финансовая культура, обусловленная отсутствием у населения опыта инвестирования, что выражается в неспособности представителей домашних хозяйств оценить ликвидность инвестиционных инструментов, а также риски, связанные с вложениями;

– ориентация населения на сохранение сбережений в виде депозитов в банках, что препятствует прямому вливанию свободных денежных средств домашних хозяйств в реальный сектор экономики;

– неразвитость информационного пространства, позволяющего представителям домашних хозяйств своевременно и в полном объеме получать информацию о существующих инвестиционных инструментах и рисках, связанных с ними;

– отсутствие стратегического документа, отражающего направления реализации государственной инвестиционной политики, в том числе в вопросах вовлечения свободных денежных средств домашних хозяйств в реальный сектор экономики;

– сохранение высокого уровня недоверия населения к финансовым институтам, в том числе инвестиционным инструментам, обусловленного предшествующими финансовыми кризисами и утратой частью населения своих сбережений. Значительная часть населения имеет ряд предубеждений неявного характе- ра, которые не поддаются экономической оценке, однако оказывают значительное влияние на инвестиционную активность домашних хозяйств. В частности, только 54 % россиян имеют депозиты в банках, при этом 12 % указывают на тот факт, что не доверяют финансовым институтам [Доля россиян ...].

В современной России институциональная среда инвестиционного поведения домашних хозяйств сформирована недостаточно. Помимо объективных факторов, которые носят административный характер, таких как отсутствие достаточного нормативно-правового обеспечения, на инвестиционное поведение домашних хозяйств оказывают влияние и субъективные факторы, предопределенные предшествующим ходом исторического и экономического развития нашей страны.

Данная ситуация требует незамедлительного решения по ряду причин:

-

1. Введенные в отношении РФ санкции и угроза новых ограничений являются одним из ключевых рисков для отечественной экономики, вследствие чего для стабилизации экономики и своевременного обеспечения реального сектора экономики резервами требуется активизация вовлечения частных капиталов.

-

2. Сохранение низкого уровня финансовой и инвестиционной грамотности населения препятствует повышению уровня жизни населения за счет получения пассивного дохода от инвестиционной деятельности.

Существующий институциональный инструментарий инвестиционного поведения требует незамедлительного совершенствования. На наш взгляд, первоочередной задачей государства как основного регулятора институциональной среды является оформление единообразного нормативно-правового обеспечения, выраженного в комплексе законодательных актов. Данный комплекс должен отражать особый правовой статус домашних хозяйств как самостоятельных субъектов инвестиционной деятельности.

Выводы

В статье проанализирована эволюция институциональной среды в нашей стране, что позволило определить основные условия, оказывающие влияние на инвестиционное поведение домашних хозяйств. В частности, ключевую роль в формировании стратегий инвестиционного поведения современных домашних хозяйств сыграл системный кризис конца 1990-х – начала 2000-х гг., основным результатом которого стало разрушение доверия субъектов хозяйственной деятельности к финансовым институтам. Одновременно низкий уровень финансовой грамотности населения стал причиной распространению финансовых мошеннических схем, что, с одной стороны, уменьшило объем сбережений населения, а с другой – также способствовало снижению уровня доверия к финансовым институтам.

Реализация инвестиционного поведения домашних хозяйств предполагает анализ существующих институциональных инструментов. Исходя из проведенного анализа институциональной среды и имеющихся инструментов, нами выявлен ряд факторов, определяющих инвестиционное поведение домашних хозяйств на современном этапе. В частности, были выделены такие недостатки нормативно-правового обеспечения, как разрозненность и отсутствие законодательного закрепления основных субъектов инвестиционной деятельности. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что в процессе формирования институциональных инструментов государственные органы меняют стратегию их реализации, в связи с чем нарушается принцип преемственности. Наибольшее влияние на реализацию инвестиционной деятельности домашних хозяйств оказывают низкая финансовая грамотности и значительный уровень недоверия к финансовым институтам, преодоление которых возможно только путем реализации соответствующей государственной политики.

Список литературы Институциональная среда реализации инвестиционного поведения домашних хозяйств

- Абдул-Кадырова, Ф. Р. Денежно-кредитная политика Банка России: понятие, основные элементы / Ф. Р. Абдул-Кадырова // Science Time. -2015. - №> 12. - С. 13-17.

- Бугров, А. В. Кредит в России до зарождения первых банков / А. В. Бугров // Деньги и кредит. -2000. - №> 11. - С. 67-72.

- Голицын, Ю. Частные инвесторы дореволюционной России / Ю. Голицын // Эксперт. — 2000. — № 14. — С. 33—35.

- Гусев, К. Н. Иностранные инвестиции в России: новые рекорды / К. Н. Гусев // Банковское дело. — 2008. — №> 5. — С. 23—30.

- Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов // РБК. — 2019. — 25 дек. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: https:// www.rbc.ru/finances/25/12/2019/5e0333519a 7947604Ь401347. — Загл. с экрана.

- Дьяченко, М. Ф. История финансов СССР (1917— 1950) / М. Ф. Дьяченко. — М.: Наука, 1978. — 493 с.

- Канторович, Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов / Л. В. Канторович. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 344 с.

- Капелюшников, Р. И. Заметки на полях неоинституционального подхода / Р. И. Капелюшников // Фактор трансакционных издержек в теории и практике российских реформ: по материалам одноименного круглого стола / под ред. В. Л. Тамбовцева. — М.: ТЕИС, 1998. — С. 52—70.

- Кондратов, М. В. Институциональная среда как экономическая категория / М. В. Кондратов, Р. И. Гарипов // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. — 2015. — №° 1 (8). — С. 40—43.

- Мальщукова, О. М. Особенности инвестиционной политики России на современном этапе / О. М. Мальщукова. — М.: РИОР, 2011. — 38 с.

- Марамыгин, М. С. Денежно-кредитная политика в системе государственного регулирования: дис. ... д-ра экон. наук / Марамыгин Максим Сергеевич. — Екатеринбург, 2002. — 367 с.

- Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. — М.: Начала, 1997. — 72 с.

- Перепелица, Г. В. Формирование институциональной среды в российской экономике: дис. ... канд. экон. наук / Перепелица Галина Викторовна. — Казань, 2006. — 192 с.

- Радаев, В. В. Некоторые институциональные условия формирования российских рынков / В. В. Радаев // Социологический журнал. — 1998. — № 3/4. — С. 61—92.

- Сидорова, Е. В. К вопросу о понятии «государственные инвестиции» / Е. В. Сидорова // Власть. — 2011. — №> 9. — С. 105—107.

- Силова, Е. С. Качество институциональной среды и его влияние на экономический рост: дис. ... канд. экон. наук / Силова Елена Сергеевна. — Челябинск, 2007. — 143 с.

- Старшов, А. А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации / А. А. Старшов // Концепт. — 2019. — №9 2. — С. 20—22.

- Таранков, В. И. Ценные бумаги государства Российского / В. И. Таранков. - М. ; Тольятти: Интер-Волга, 1992. - 648 с.

- Толмачева, И. В. Теоретические основы инвестиций и инвестиционной деятельности государства / И. В. Толмачева, Е. С. Жукова, П. А. Немченко // Молодой ученый. - 2017. - № 11. -С. 274-277.

- Уильямсон, О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация: пер. с англ. / О. И. Уильямсон ; науч. ред. и вступ. ст. В. С. Катькало. - СПб.: Лениздат: SEV Press, 1996. - 702 с.

- Шаститко, А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. - 3-е изд. -М.: ТЕИС, 2002. - 591 с.

- Экономические субъекты постсоветской России (институционный анализ) / под ред. Р. М. Нуреева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2003. - 349 с.