Институциональные аспекты инновационного посредничества

Автор: Иншаков О.В., Мосейко В.О.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Теоретические аспекты исследования рыночной экономики

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970473

IDR: 14970473

Текст статьи Институциональные аспекты инновационного посредничества

О.В. Иншаков, В. О. Мосейко

Интенсивное развитие промышленного производства, улучшение экономического состояния и повышение конкурентоспособности субъектов хозяйства различного уровня невозможно без развития в отечественной экономике масштабной инновационной сферы. Радикальные преобразования, происходящие на протяжении последних лет в экономике и в обществе России, не смогли не повлиять на состояние инновационной сферы общественного производства. Но влияние оказалось слабым идейно и действенно.

На современном этапе со всей определенностью можно утверждать, что в экономической теории и практике ожидаемого, или какого-либо желаемого, прорыва в сфере рыночного использования наукоемкой продукции (разработок, изобретений, технологий и т. п.) не произошло. Более того, общие тенденции всех характерных процессов, которые сопутствуют инновационной сфере или обусловлены ею в целом, едва способствуют возникновению какого-либо вектора развития рыночной реализации наукоемкой продукции.

Общие тенденции, по внешнему представлению, известны:

-

- по-прежнему имеет место интенсивное бегство или неявная утечка интеллектуальной собственности за рубеж;

-

- упорно продолжается путь перехода страны из состояния производящей продукцию на основе наукоемких технологий и разработок в состояние страны, преимущественно потребляющей наукоемкую продукцию;

-

- продолжаются необратимые процессы снижения или утраты научно-иссле

довательского потенциала и эффективного взаимодействия организаций академической, вузовской, отраслевой и ведомственной науки;

-

- в поведении участников процесса инновационного развития, способных генерировать и (или) внедрять продуктивные новации, зачастую доминирует поведенческая норма: «изобретаем — внедряем лишь то, что умеем», а не норма «изобретаем — внедряем все то, что нужно», что не способствует рыночной адаптации новых идей и разработок;

-

- рыночная ниша институтов, необходимых для социального закрепления функций инновационного посредничества, осталась, по сути дела, незаполненной со времен плановой экономики.

Одним из характерных итогов подобных тенденций можно рассматривать, например, общее снижение в стране численности малых инновационных предприятий с 48 800 в 1995 г. до 31 000 в 2000*.

Целесообразно рассмотреть понятие «инновационное посредничество» более подробно с точки зрения простой транзакции. Анализ исследований инновационного процесса позволяет выделить два принципиальных подхода в определении инновации: как результата и как процесса достижения этого результата. Согласно первому подходу, инновация, чаще всего, представляется объектом, внедренным в производство в результате научного исследования или открытия, качественно отличающимся от предшествующего аналога. Или, более детально, инновация — результат творческой и инвестиционной деятельности, направленной на разработку, изготовление и распространение новых видов товаров, услуг и технологий организационных форм на уровне хозяйствующего субъекта. Согласно второму подходу, инновация — это процесс нововведения, внедрения новации, содержание которого определяется как превращение потенциального НТП в реальные формы производства. Этот процесс воплощается в новых продуктах и технологиях, в нем изобретение или идея приобретает собственное экономическое содержание.

Анализ институциональных аспектов инновации и инновационного процесса позволяет выделить две наиболее важные институции, в рамках которых происходит интеграция и дифференциация хозяйствующих субъектов (отдельных индивидуумов и их сообществ) по их роли и функции в процессе воспроизводства. Это институции новаторства и посредничества.

Институция новаторства направлена на реализацию различного рода изменений в факторах, структурах и функциях взаимодействия воспроизводственных систем различных уровней, на непосредственное, внутреннее совершенствование деятельности производителей экономических благ. Институция же посредничества направлена на обеспечение внешнего взаимодействия хозяйствующих субъектов как участников контрактных отношений, на обеспечение «взаимодействия продавцов и покупателей экономических благ»2.

В рамках этих двух институций может реализовываться другая институция — интегральная, квалифицируемая как инновационное посредничество, направленная на реализацию отношений распределения и обмена в процессе создания новации, ее реализации или доведения (результатов от нее) до потребителя. Каждый, рассматриваемый в отдельности, инновационный и посреднический процесс является многоэтапным. Инновационный процесс может, в общем случае, включать следующие этапы: фундаментальные НИР, прикладные НИР и ОКР, внедрение, рост, замедление роста и спад инновационного процесса.

Анализ процесса инновационного развития предлагается провести в двух измерениях. Первое — это анализ полей, в которых пересекаются различные срезы эволюции хозяйства России и различных этапов процесса ее инновационного развития. Очевидно, по итогам каждого этапа производится определенный продукт — Q (см. рис. 1).

В качестве этапа внедрения новации предлагается рассматривать процесс, начинающийся с момента полного формирования идеи новации (это может быть: изобретение, патент, корпоративный проект или разработка, опытный образец продукта и т. п.), а заканчивающийся моментом, когда возможна промышленная реализация новации (это, например, серийное производство продукта на основе новации). Этап внедрения включает тот путь, который совершает новация от чертежа конструктора-разработчика или компьютерной модели исследователя до цеха завода-изготовителя.

Следует сказать, что в логике подобного анализа процесса инновационного развития следует предположить наличие еще и четвертого этапа, следующего за промышленной реализацией новации, — этапа рыночной реализации результатов новации. Его практической интерпретацией можно считать, например, реализацию на потребительском рынке наукоем-

|

Периоды экономического развития РФ |

|||

|

Плановый период экономики (') |

Период рыночных преобразований (") |

||

|

О о 05 ® К ч о я s Й о о р Я О ” S 2 Я Я а CD Си я с ф X |

Формирование новации |

QV |

б" |

|

Внедрение новации |

Qi |

||

|

Промышленная реализация новации |

бз |

бз" |

|

Рис. 1. Анализ процесса инновационного развития — 1-е измерение кого или нового продукта. Целью работы не является исследование именно этого этапа. Поэтому условно будем считать выделяемые таким образом этапы процесса инновационного развития совпадающими друг с другом.

При плановой экономике этап внедрения новации (продукт 02') всегда, по сути дела, осуществлялся в рамках двух других этапов — формирования новации (продукт Qx') и ее «государственно освященной» через соответствующие ведомства формы промышленной реализации (продукт Qf). Подтверждением этому может служить многолетняя советская практика проведения хоздоговорных работ вузовской, отраслевой, ведомственной НИР.

Можно предположить, что в рамках перехода к рыночной экономике механизмы реализации двух крайних этапов процесса инновационного развития в целом остались прежними: существуют академические институты, вузовская наука, отдельные отраслевые и ведомственные НИИ, соответствующие кадры. С другой стороны, промышленность пребывает в состоянии острой нуждаемости в наукоемких разработках и в целом готова к их реализации. Иными словами, продукты Qx" и Q3" могут производиться и в настоящих условиях (затянувшегося перехода к социальной рыночной экономике).

Другие проблемы с внедрением новации, или продуктом Q2". Механизм реализации этого этапа, существующий в плановой экономике, для настоящего периода по понятным причинам оказался несостоятельным. Адекватного механизма инновационного посредничества, эффективно функционирующего в новых условиях, на сегодняшний день не существует. Механизма для производства продукта Q, "не существует и, по сути дела, не создается (рис. 2).

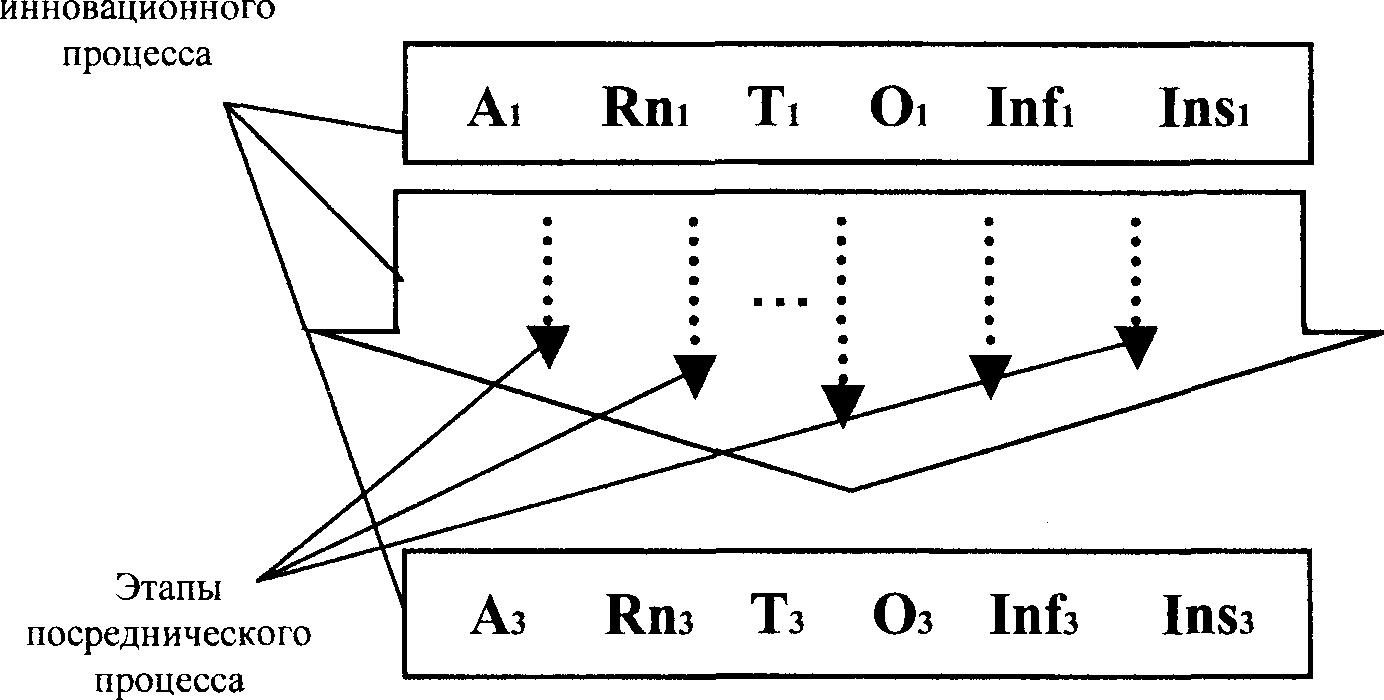

Во втором измерении анализ трех выделенных этапов процесса инновационного развития предлагается провести в соответствии с эволюционной теорией факторов производства (рис. 2). Теперь производимый продукт рассматривается как функция шести эндогенных факторов производства:

Q = F(A, Т, Rn, Ins, О, Inf)3, где Q — производимый продукт,

А — человеческий,

Т — технико-технологический,

Rn — природно-ресурсный,

Ins — институциональный,

О — организационный,

Inf — информационный факторы его создания.

Очевидно, что в рамках каждого этапа инновационного развития имеет место освоение (реализация, формирование и т. п.) каждого из эндогенных факторов посредством связи со всеми остальными и отражения в них.

Так, в рамках посреднического процесса или этапа внедрения новации целесообразно дифференцировать отдельные работы:

-

- поиск объекта, способного разрешить возникшую проблему;

-

- оценку актуальных возможностей приобретения блага;

-

- обмен информацией с владельцем блага, заключение договора его осуществления и исполнение контрактных обязательств;

-

- оценку качества исполнения возникших обязательств;

-

- урегулирование конфликта в случае неудовлетворенности исполнением контрактных обязательств.

Несомненно, что все эти работы обусловлены необходимостью освоения эндогенных факторов производства уже на данном этапе.

Сформулируем на основе изложенной позиции некоторые выводы.

Во-первых, большинство отдельных работ или процессов при внедрении новации

|

Базовые факторы производства |

|||||||

|

А |

Rn |

Т |

О |

Inf |

Ins |

||

|

О о СО Я ОС " О Я w о о £ 5 х s 2 У Д S о cd м О Ch оз cd С О CL д д S |

Формирование новации |

Ах |

Rnx |

Тх |

Ох |

Inf |

Ins\ |

|

Внедрение новации |

Аг |

Впг |

Тг |

Ог |

Inf |

InS2 |

|

|

Промышленная реализация новации |

Аз |

Rni |

Тз |

Оз |

Inf |

In$3 |

|

Рис. 2. Анализ процесса инновационного развития — 2-е измерение следует рассматривать как транзакционные процедуры или операции, в рамках которых могут осуществляться единичные действия при преимущественном влиянии институционального фактора, поскольку все они должны протекать в рамках формальных и неформальных норм и правил, законов и кодексов, условий и т. п. Поэтому инновационное посредничество следует рассматривать с позиций анализа транзакционного процесса, сопровождающегося определенными издержками. Целью инновационного посредничества как интегральной институции является снижение транзакционных издержек, возникающих при взаимодействии всех участников инновационного процесса. В этой связи каждый субъект, осуществляющий инновационное посредничество, определяется как инновационный транзактор.

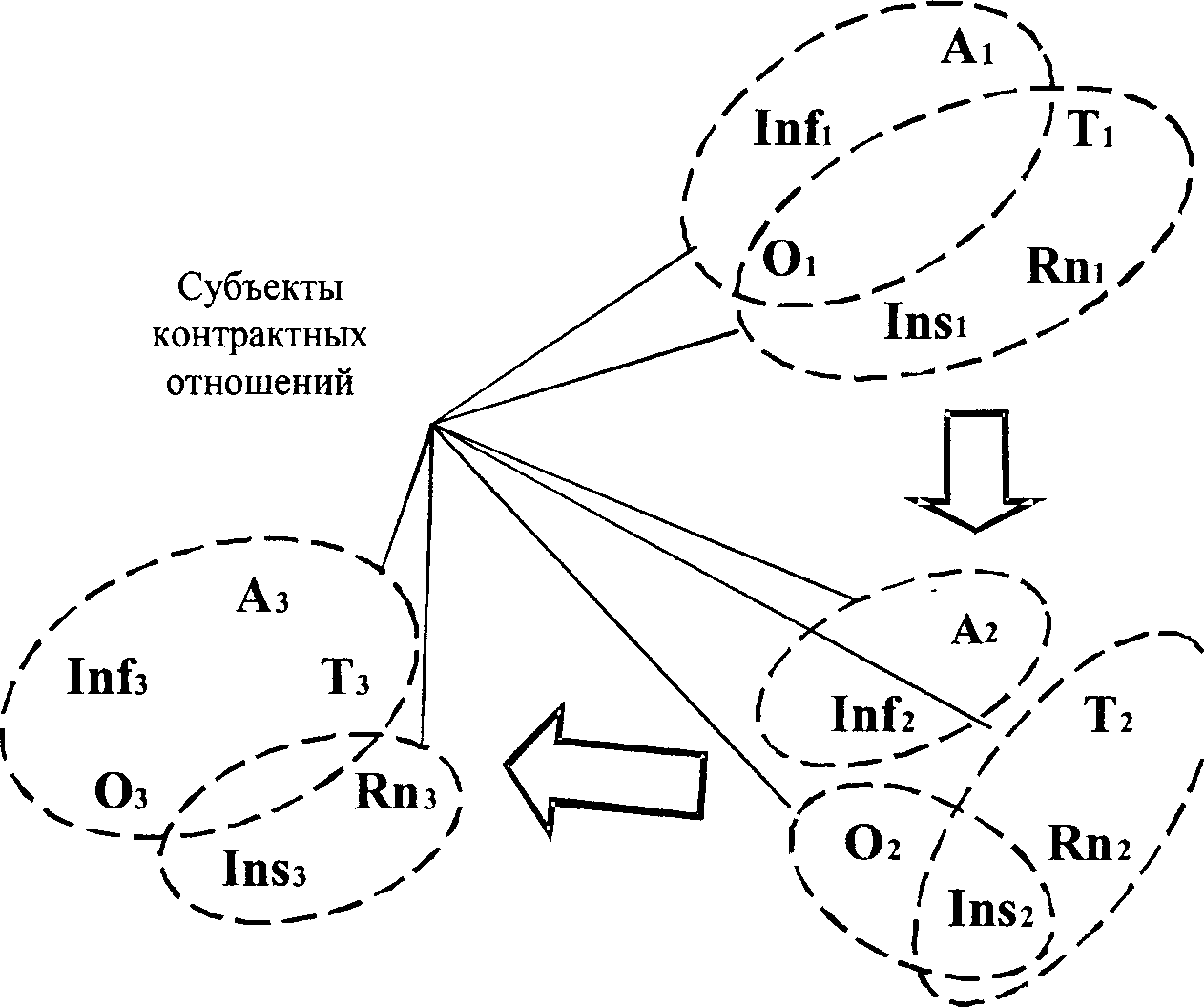

Во-вторых, этапы обоих процессов, в общем случае, могут быть связаны вполне определенным образом. В рамках этапа инновационного процесса могут быть реализованы многие (или все) этапы посреднического процесса реализации соответствующих факторов производства (рис. 3). Содержание возможных этапов посреднического процесса, очевидно, обусловлено необходимостью освоения в их рамках внедрения новации эндогенных факторов производства как базовых.

Практической интерпретацией этого положения может быть ситуация, когда в качестве посреднических процессов, совокупно составляющих собой этап внедрения новации, представляются процессы информационного мониторинга интеллектуальных разработок, материально-ресурсного обеспечения приоб- ретения результатов этих разработок, реализации организационных схем взаимодействия всех участников, производства опытного образца наукоемкого продукта и т. п.

В-третьих, с целью обеспечения в процессе инновации эффективного освоения эндогенных (базовых) факторов производства при минимизации транзакционных издержек, адекватное посредничество на практике целесообразно осуществлять, в общем случае, в рамках я-арных контрактных отношений, где п = 3. Очевидно, что на всех этапах инновационного развития следует допускать возможность присутствия большего числа участников процесса в самых произвольных составах и комбинациях. Каждый отдельный участник инновационного процесса осваивает на определенном этапе специфичную для его функций группу эндогенных и экзогенных факторов производства. На схеме показан пример гипотетического инновационного процесса (см. рис. 4). Инновационное посредничество здесь осуществляется тремя участниками контрактных отношений, деятельность каждого из которых направлена на освоение определенных групп базовых факторов производства: (Л2, /и/2), (Г2, Rn,, Ins), (02, Ins).

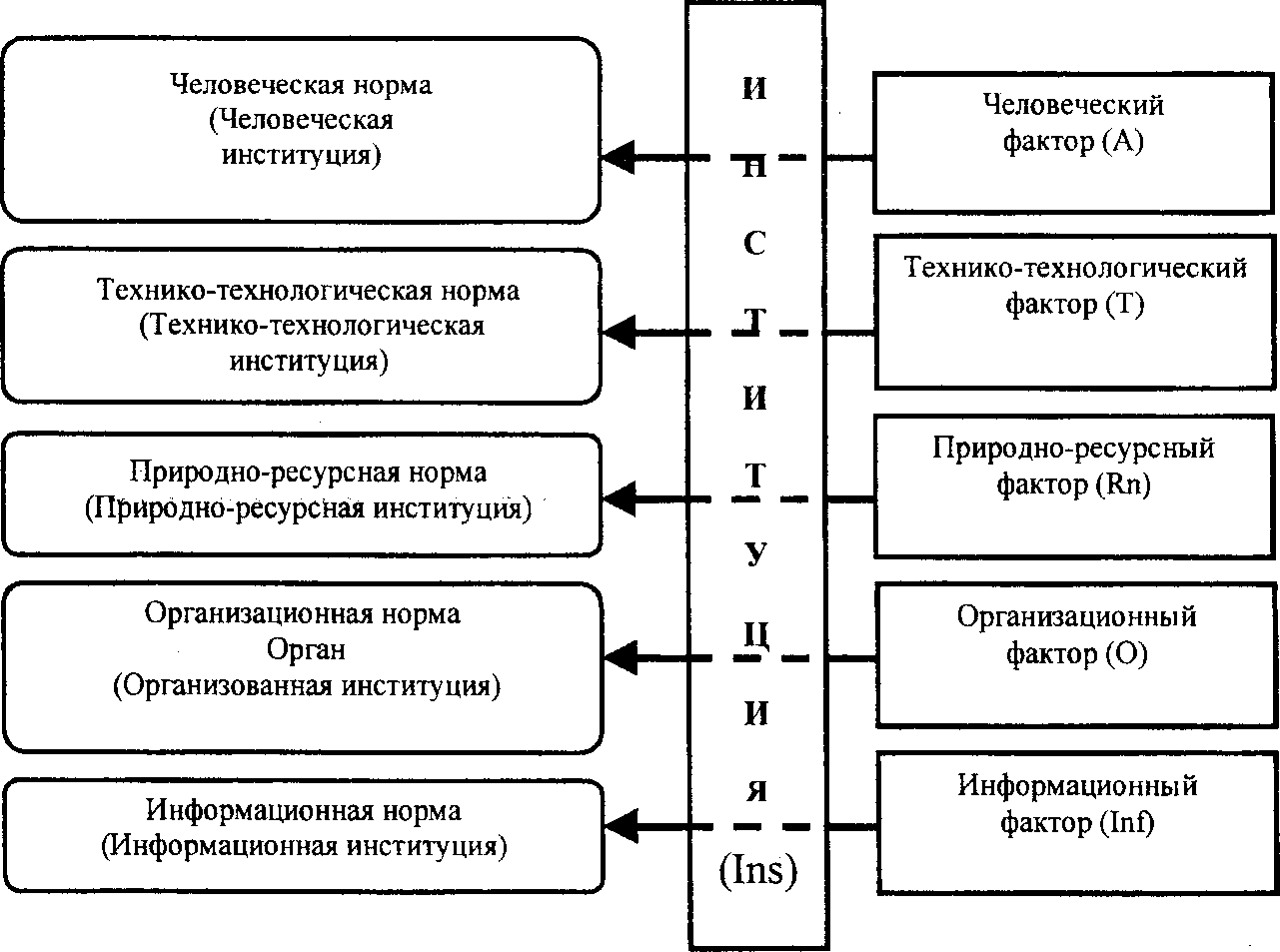

В-четвертых, важно систематически анализировать взаимодействие институционального фактора, как наиболее важного при инновационном посредничестве, со всеми остальными. Можно предположить, что для целей институционального обеспечения инновационного посредничества следует развивать (выбирать и формировать, осваивать и закреплять, использовать и менять) различ-

Этапы

Рис. 3. Общее соотношение инновационного и посреднического процессов

Рис. 4. Пример реализации инновационного процесса

ные факторные институции, рассматриваемые как нормы освоения соответствующих факторов (рис. 5)4.

Иными словами, для теории и практики инновационной деятельности на современном этапе является необходимым развитие ин-

Базовые факторы производства

Нормы, статусы, законы, привычки, обычаи, принципы, кодексы и т. п.

Рис. 5. Схема процесса взаимодействия между факторами

ституций, определяющих нормы и правила, статусы и ранги, обычаи и порядки, процедуры и ритуалы освоения новых базовых факторов производства.

Рассмотрим некоторые особенности институционального обеспечения освоения базовых факторов производства.

В основе институционального обеспечения освоения человеческого фактора (Л) в процессе внедрения новации необходимы институции, представляемые такими атрибутами, как нормы, этические принципы, кодексы, запреты и т. п. поведения людей в процессе инновационного посредничества. Институции в данном случае должны определять собой отношения между людьми по поводу реализации различных функций, выполняемых ими в процессе переноса новации от этапа формирования новации до ее производственной реализации. Необходимость в созидании такого вида институциональных отношений может быть обусловлена имеющейся возможностью оппортунистического поведения со стороны инновационного транзактора по отношению к другим участникам инновационного процесса.

Адекватной институцией человеческого фактора, или нормой поведения человека на этапе внедрения новации, можно считать такую, которая определяет его поведение как эффективного инновационного транзактора при внедрении новации относительно потребностей рынка.

Представляется возможным сформулировать две противоположные институциональные нормы. В рамках одной из них имеет место поведение инновационного транзактора при внедрении новации, исходя из возможностей субъекта, генерирующего новацию по принципу «внедряем то, что умеем». Данную институциональную норму, очевидно, нельзя считать жизнеспособной из-за возможного противоречия между ее содержанием и статусом инновационного транзактора. Действительно, инновационный транзактор, в общем случае, не является разработчиком новой идеи, патента, изобретения, наукоемкого продукта и т. д. Образно говоря, он не может внедрять то, что «не умеет». При другой поведенческой норме внедрение новации осуществляется исходя из потребностей рынка по принципу «внедряем то, что нужно».

Нежизнеспособность первой институции требует закрепления второй институции в поведении субъектов инновационного процесса, осуществляющих внедрение новации. Это, в свою очередь, допускает для субъектов, ге- нерирующих новацию, более распространенную и характерную их поведению институциональную норму: «изобретаем то, что умеем». Образно говоря, норма «внедряем то, что нужно» обеспечивает для нормы «изобретаем то, что умеем» рыночную адаптацию, благодаря чему создает возможность реализации новаций и воспроизводства их авторов. Очевидно, что при этом имеет место более эффективное взаимодействие всех субъектов контрактных отношений — участников инновационного процесса.

Для институционального обеспечения освоения в процессе посреднического внедрения новации технологического фактора (7) целесообразны технические и технологические нормы, порядки, стандарты, инструкции, положения ит.п., используемые всеми участниками процесса инновационного посредничества. Характерным примером традиционных технических норм являются правила документирования на основе ЕСКД — Единого стандарта конструкторской документации. Стандарты, подобные этому, необходимы в случаях переноса новации от этапа ее формирования до ее производственной реализации через физическую модель, опытный образец, пилотный проект и т. п. Институции в этом случае необходимы для социального и экономического закрепления в отношениях участников производственного процесса специфических технических и технологических функций.

В основе институционального обеспечения освоения в процессе внедрения новации природно-ресурсного фактора (Rn) могут быть рассмотрены институции, представляемые иными атрибутами. К этой группе институциональных форм и инструментов можно отнести различные ресурсные, финансовые и налоговые нормы, правила и стандарты, лицензии и квоты, требования и регламенты.

Институции такого характера должны определять собой отношения между людьми по поводу реализации различных ресурсных функций, реализуемых ими в процессе освоения (использования, реализации, расходования) ресурсного фактора производства. Примером могут служить институциональные нормы льготного режима кредитования и налогообложения, правила взаиморасчетов между всеми участниками контрактных отношений, законы страны, направленные на материальное стимулирование экологических императивов инновационного посредничества.

г

Для институционального оформления организационного фактора (О) внедрения новации следует реализовать адекватные принципы, нормы, правила, привычки, статусы структур, эффективно обеспечивающих данный процесс. Институции организационного характера в данном случае определяют собой отношения между людьми по поводу формирования и функционирования органов различных структур, осуществляющих инновации. Примером организационных институций могут быть такие функционально специализированные органы и структуры, как венчурные фонды и посреднические фирмы, внедренческие предприятия и службы, инновационные инкубаторы и отделы, спиннинговые компании и центры трансферта технологий, спинофы и технопарки, банки и биржи инновационных продуктов.

Для институционального обеспечения информационного фактора (Inf) в процессе инновации необходимо создавать нормы, правила, алгоритмы, программы, базы и т. п., регулирующие отношения между людьми в процессе реализации различных информационных функций. Примером таких институций могут быть нормы и правила информационного мониторинга как инновационного потенциала (регионов, научных и образовательных организаций, предприятий или отдельных субъектов), так и инновационных потребностей любых их потенциальных контрагентов. Институциональный фактор позволяет упорядочить и ранжировать информацию,

повысить эффективность ее отбора, накопления и использования. Вот почему «в долгосрочной перспективе избыток технологий означает переход сравнительных преимуществ от тех, кто владеет слишком большими объемами информации, к тем, у кого имеются упорядоченные знания; от тех, кто умеет быстро обрабатывать поступающие сведения, к тем, кто знает, какие данные имеют смысл и почему»5. В итоге институциональный фактор пронизывает все другие, взаимодействующие с ним в процессе создания и продвижения на рынок всех новаций.

Список литературы Институциональные аспекты инновационного посредничества

- Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики. М.: Наука, 2002. С. 223.

- Казбакова Э.Л. Институт посредничества как феномен: транзакционный подход//Вестник университета. Серия «Институциональная экономика». М.: Изд-во ГУУ, 2001. 31(2). С. 224-230.

- Иншаков О.В. Теория факторов производства в контексте экономики развития: Науч. докл. на Общем собрании МАОН (Москва, 29 ноября 2002 г.). Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002;

- Homo institutius -Человек институциональный/Под ред. О.В. Иншакова. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 190-191.

- Траут Дж., Ривкин С. Сила простоты: руководство по успешным бизнес-стратегиям. СПб.: Питер, 2005. С. 53.