Институциональные аспекты обеспечения электромагнитной совместимости

Автор: Трубникова Екатерина Ивановна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 2 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена теоретическому изучению институциональных аспектов обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) в современных условиях. В статье предложены модели для анализа рынка экстерналий, возникающих в процессе деятельности игроков телекоммуникационного рынка, использующих для оказания услуг радиочастотный спектр.

Экстерналии, асимметричность информации, институциональные особенности, рентоориентированное действие

Короткий адрес: https://sciup.org/140191401

IDR: 140191401 | УДК: 338.47:

Текст научной статьи Институциональные аспекты обеспечения электромагнитной совместимости

Вопросы обеспечения электромагнитной совместимости являются не только вопросами технической проблематики, но имеют подосновой управленческие и экономические аспекты. Радиочастотный спектр представляет собой ограниченный ресурс, распределение которого можно отнести к специфической экономической задаче. Проблема ЭМС тесно связана с экстерналиями деятельности экономического субъекта, использующего специфический ресурс. Кроме того, в связи с тем, что уровень информационной обеспеченности положительно сказывается на уровне экономического развития и массовоепотребление инфокоммуникационных услуг формирует общественное благо, радиочастотный спектр может быть отнесен к частному благу «с особым достоинством». Проблема эффективного производства и распределения таких благ рыночными механизмами затруднена по сравнению со случаем обычных экстреналий. Возникновение экстерналий в случае использования радиочастотного ресурса (РЧС), как и в любом другом случае возникновения внешних эффектов, обусловлено зависимостью функции полезности одного экономического субъекта от решений и действий другого экономического субъекта.

Рассмотрим методы снижения рентоориентированного поведения одного из агентов в процессе предоставления телекоммуникационных услуг, а также проанализируем модели распределения ограниченных ресурсов в условиях наличия экстерналий, возникающих в процессе деятельности телекоммуникационных операторов, использующих РЧС.

В 1959 г. Р. Коузом [1] был рассмотрен рынок специфического ресурса на примере распределения РЧС в США. Тогда данная проблемная область была впервые рассмотрена с позиций институциональной экономической теории. Восприятие предложенной модели до сих пор неоднозначно.

Предлагаемая работа посвящена изучению институциональных аспектов распределения РЧС и повышения электромагнитной безопасности. Теоретической основой работы служит теория трансакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон), экономическая теория прав собственности (А. Алчиан, Й. Барцель, Г. Демсец, Р. Коуз, Р. Познер, С. Пейович, О. Уильямсон), теория общественного выбора, теория экономических организаций (А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Коуз, О. Уильямсон) и их развитие применительно к российской практике (А.А. Аузан, В. Вольчик, В.

Новиков, Р.М. Нуреев, А.Н. Олейник, А.Б. Рунов, В.Л. Тамбовцев и др.).

Модели распределения РЧС

Модель, рассмотренная Коузом, предполагает разрешение проблемы прав собственности благодаря наличию переговорной силы при обязательном соблюдении условий [2]:

-

- четкая спецификация прав собственности;

-

- свободный обмен правомочиями;

-

- свободный конкурентный рынок;

-

- нулевые трансакционные издержки;

-

- отсутствие бюджетных ограничений.

В данном случае оставим без рассмотрения денежные экстерналии, согласно Винеру [3], так как они не порождают неэффективности и к рассматриваемой проблеме имеют опосредованное отношение. Под рынком специфического ограниченного ресурса будем понимать рынок ресурса, ограниченный наличием данного ресурса и обладающий особенностью приносить наибольшие выгоды от его использования в определенной отрасли, с условием невозможности его использования или с принесением несопоставимо меньших выгод в другой отрасли. В рассматриваемом случае имеют место экстреналии, возникающие как в процессе взаимной деятельности двух производителей – операторов, использующих частотный спектр, так и экстерналии, возникающие у потребителя как результат деятельности производителя услуги (более того экономический субъект, на деятельность которого накладывается сальдо экстерналий, в данном случае может и не быть потребителем услуг производителя экстерналий).

Функция полезности оператора, на деятельность которого накладываются экстерналии, будет иметь вид:

f = U A (x 1 ,...,X n ,b) , (1)

где x 1 ... x n - количество, потребленного ресурса, b – величина экстерналии деятельности другого оператора.

В случае с частотным ресурсом при увеличении b функция полезности оператора будет иметь тенденцию к снижению, более того, увеличение b будет сказываться и на величинах Х1 ... xn, то есть на количестве потребленного ресурса xn. Однако, следует заметить, что наличие оператора, использующего «пересекающийся» частотный спектр, имеет взаимонаправленные экстерналии на деятельность всех субъектов, производящих действия в рассматриваемом частотном диапазоне. Данная зависимость не имеет в своей подос- нове ценового механизма, поэтому требует более тонкого регулирования (внешнего или внутреннего). Наличие экстерналий приводит к Парето-неэффективному положению рынка.

В случае с двумя операторами, использующими либо один, либо «пересекающийся» частотный диапазон, функция полезности первого оператора будет иметь вид: U 1A (x 1 ... x n ,b 2 ). Функция полезности второго оператора будет иметь вид: U 2 A ( x 1 ... x n ,b 1 ).

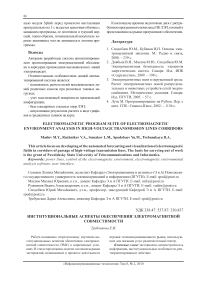

Если предположить, что b 1 прямо пропорционально функции U 1 A , а b 2 прямо пропорционально функции U 2 A , тогда прибыль первого оператора есть функция его воздействия на второго оператора Y 1 ( b 1) его потери есть функция воздействия экстерналий второго оператора на его деятельность ТИ 1 ( b 2) прибыль второго оператора есть функция его воздействия на первого оператора Y 2 ( b 2). Если считать, что b 2 = l – b1 то возможно рассмотрение прибыли второго оператора, как функции от экстерналии первого оператора, то есть Y 2 ( b 1), а его потери есть функция воздействия экстерналий первого оператора ТИ 2 ( b 1). Обозначим за S – стоимостное выражение дохода и издержек от наличия экстерналий.

Если допустить отсутствие внешних эффектов от деятельности операторов на других участников рынка, и предположить, что прибыль операторов коррелируется с полезностью производимых услуг, то эффективное распределение частотного диапазона максимизирует совокупную прибыль операторов. В данном случае их взаимодействие может быть представлено в следующем виде (см. рис. 1).

Рис. 1. Влияние величины экстерналий на стоимостное выражение дохода и издержек

Будем считать условием парето-эффективно-го уровня экстерналий b * решение уравнения Y ( b ) – ТИ ( b ) = 0 . Обозначим за S – стоимостное выражение дохода и издержек от наличия экстерналий. Рассмотрим три варианта распределения прав собственности:

-

1. Закрепление прав на частотный ресурс за первым оператором в той мере, что он контролирует уровень b 1 , и вследствие b 2 = 1 – b 1 контролирует уровень b 2 : первый оператор выберет максимальный уровень b 1 , и как следствие, минимальный уровень показателя b 2 , соответствующий b 2 = 0.

-

2. Закрепление прав на частотный ресурс за вторым оператором, в той мере, что он контролирует уровень b 2 , и вследствие b 1 = 1 – b 2, контролирует уровень b 1 : второй оператор выберет максимальный уровень b 2 , и как следствие, минимальный уровень показателя b 1 , соответствующий b 1 = 0.

-

3. Третий вариант, допускающий взаимный контроль над экстерналиями операторов, при котором права собственности на частотный диапазон не закреплены.

И в том, и в другом случае распределение прав собственности не эффективно, так как способствуют монополизации частотного ресурса.

В первом случае, когда частотный ресурс закреплен за первымоператором, снижениевеличи-ны b 1 = max до уровня b * приведет к снижению прибыли первого оператора на величину e . Издержки второго оператора снизятся на величину e + r . Таким образом, компенсационная выплата второго оператора в размере от e до e + r в пользу первого при условии снижения b 1 до уровня b * будет взаимовыгодной сделкой.

Во втором случае, когда частотный ресурс закреплен за вторым оператором, увеличение величины b 1 = 0 до уровня b * приведет к увеличению прибыли первого оператора на величину q+w. Издержки второго оператора возрастут на величину w . Таким образом, компенсационная выплата первого оператора в размере от w до q + w в пользу второго при условии увеличения b 1 до уровня b * будет так же взаимовыгодной сделкой. Таким образом, без вмешательства государства мы получаем Парето-оптимальный результат. Однако, ситуация меняется при наличии рентоориентированной стратегии одного из игроков.

В исследовании В. Новикова [4] рассматриваются три возможных варианта распределения радиочастотного ресурса: административно-командный, рыночно – социалистический и либерально-рыночный.

Согласно озвученному исследованию административно-командный подход к регулированию радиочастот предполагает наличие обязательного разрешения на использование передатчика и обязательную спецификацию и предоставление прав на вещание. В Российской Федерации согласно Федеральному закону «О связи» № 186-ФЗ от 23.12.2003 г. и другим сопутствующим нормативно-правовым актам наблюдается именно этот вариант распределения ресурса. Такое положение дел свойственно системам власти-собственности и современного меркантилизма [5]. Основной причиной регулирования спектра, согласно Коузу, является предотвращение помехового взаимодействия, избежать которого помогают права собственности на частоты. С учетом существующих административных барьеров для получения радиочастотного спектра РФ поведение оператора и распределителя ресурса можно рассматривать с применением инструментов теории игр как «выборы с правом вето» [6]. В итоге при наличии ограниченного числа игроков рынок приобретет тенденцию к монополизации.

Результатом исследований Коуза стало формирование рыночно – социалистического распределения радиочастотного ресурса. Подобную ситуацию в настоящее время можно наблюдать при распределении частотного ресурса на примере Австралии [7], основой которого является возмездность предоставления доступа к радиочастотному спектру и создание института прав на этот доступ, по аналогии с правами собственности. Лицензии на частоты являются ликвидным, технологически нейтральным, не относящимся к определенной технологии, правом доступа к спектру частот на фиксированный невозобновляемый срок. Лицензии выдаются на использование радиочастотного пространства без ограничения в перечне радиоэлектронных средств в пределах выделенной территории при условии совместимости средства с условиями лицензии и техническими требованиями для данных диапазонов. Для решения этой проблемы территория страны была дифференцирована на небольшие участки, получившие название «стандартный блок для продажи» (СБП). Далее через механизмы покупки этих СБП компании фактически выкупают себе территории, в рамках которых они становятся собственниками определенных полос радиочастот.

Возникает вопрос о возможности отказа от рассмотренных вариантов распределения частотного ресурса и перехода к либерально-рыночным механизмам. Стоит отметить, что подобное распределение некоторых частотных диапазонов применяется в ряде стран. Не составляет исключения и Россия – с применением либеральнорыночного принципа происходит распределение частот для внутриофисного использования сетей стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi). Проблемой при таком варианте распределения частотного диапазона, на мой взгляд, является наличие рентоориентированного поведения одного из игроков.

Модификация модели Коуза при наличии рентоориентированного поведения

Проанализируем применение модели, предложенной Коузом, на рынках специфического ограниченного ресурса при наличии рентоориентированного действия одного из агентов. Рентоориентированное поведение агентов будем рассматривать как действия агентов по получению ренты от использования, или не использования ресурса, не содержащее в себе создание определенных благ.

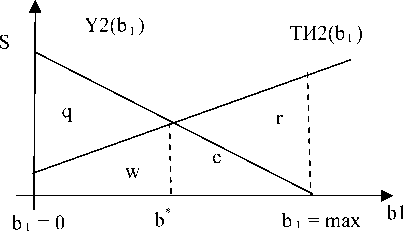

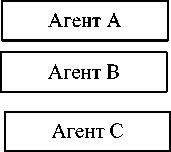

Допустим существует некий специфический ограниченный ресурс Р, существуют 2 агента, имеющие виды на данный ресурс: агент А и агент В. Без вмешательства третьей стороны, имеющей в своем арсенале возможность использования силы принуждения, (например, государства) стороны договорились о взаимном невзаимооисклю-чающем использовании ресурса Р с определением границ собственности, или пользования, что в рассматриваемом нами случае синонимично на определенном временном пространстве. На протяжении определенного времени агенты производят деятельность в соответствии со своей функцией полезности, оба удовлетворены получением определенных выгод от подобного распределения. Однако в определенный момент времени появляется агент С, который также в рамках своей функции полезности желает использовать специфический ресурс Р. Не зная о договоренности между агентами А и В, либо зная о ней, но не получая от этой договоренности никаких выгод, и не имея обязательств ни перед агентом А, ни перед агентом В по неиспользованию данного ресурса, агент С может начать использование ресурса Р. В результате это создаст определенные трудности в его использовании и в удовлетворении функций полезности для агентов А и В, следовательно, приведет к снижению общественной функции полезности. Контрактные отношения между агентами А и В потеряют экономический смысл.

Возможна ситуация, когда агент С, заключив контракт путем проведения переговоров с агентами А и В, получит свою долю ресурса Р. Затем появится агент D с аналогичным намерением, агент Е и т.д., и все множество агентов разделит специфический ресурс на паритетных началах.

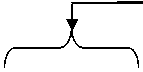

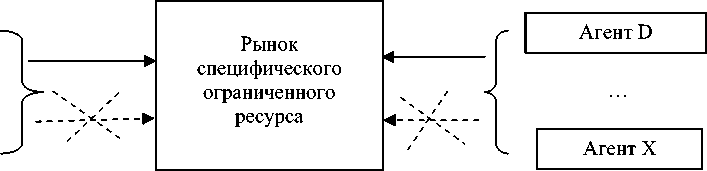

Однако, возможно появление агента К, который в силу личных ментальных конструкций не имеет намерений фактического использования ресурса Р, а лишь желает получить ренту от владельцев (пользователей) ресурса. Данный актор будет создавать условия, невыносимые для деятельности по производству благ агентов A, B, C, D и т.д., вынуждая выплачивать ему часть от дохода, принесенного деятельностью от использования ресурса Р, в виде ренты.

Рассмотрим ситуацию, когда у агента К нет прав на использование специфического ресурса Р по причине того, что его использование уже институционально закреплено между агентами, пришедшими ранее, то есть имеет место тенденция к монополизации рынка. Таким образом, «пожизненное» закрепление исключительных прав пользования за агентами по факту первенства не отвечает требованиям увеличения общественного благосостояния даже при возможности перехода правомочий от одного лица к другому (2 условие теоремы Коуза) за определенное вознаграждение (3 условие теоремы Коуза не выполняется в силу монополизации рынка продавца и асимметричности требования о выкупе правомочий). Но и свободный доступ к ресурсу Р агента К также недопустим по причине невозможности использования ресурса Р всеми агентами в силу действий рентоориентированного агента К.

Таким образом, существование рынков специфических ресурсов, потенциальное использование которых любым агентом положительно скажется на благосостоянии этого агента, невозможно при существовании рентоориентированного поведения одного из агентов без наличия силы по регулированию конфликтов между аген-

Договоренность об использовании ресурсов между агентами

использование ресурса на паритетных началах до появления агента С

использование ресурса после появления агента С

Рис. 2. Схема поведения агентов на рынке специфического ограниченного ресурса тами и при сохранении роста общественного благосостояния. Другое дело, что в качестве такой силы может выступать институт в форме субъекта управления, или институт в форме законодательного акта или другого институционального атрибута по закреплению прав собственности.

Рассмотрим ситуацию, когда агенты А и В, имея между собой контрактные договоренности об использовании ресурса Р, кроме того делают определенные компенсационные отчисления в пользу общества. Тогда общество получит наибольшую выгоду, если будет выделять ресурс на определенный срок агентам в обмен на определенные компенсационные отчисления.

При появлении заинтересованности нового агента в использовании данного ресурса необходимо циклично проводить торги по определению пользователя ресурса на следующий цикл, соответственно, не выполняется 4-ое условие Коуза про нулевые транзакционные издержки, и 5-ое условие накладывает ограничение – в торгах могут участвовать только агенты, обладающие ресурсом, превосходящим сумму компенсационных отчислений. Но, с другой стороны, агенты, не обладающие суммой, превышающей компенсационные выплаты, и не смогут для увеличения общественного благосостояния способствовать развитию выделенного им ресурса. Таким образом, развитие ресурса должно быть обязательным

Д оговоренность об использовани ресурсов между агентами

рента

Рентоориентированный агент K использование ресурса при выплате ренты агенту К использование ресурса при отказе от выплаты ренты агенту К

Рис. 3. Схема поведения агентов на рынке специфического ограниченного ресурса при наличии рентоориентированного поведения условием его выделения, при нарушении этого требования ресурс должен изыматься у владельца и снова реализовываться на паритетных условиях.

Сложность состоит в определении набора сигналов, которыми должен обладать агент, для получения права пользования на ресурс и в определении суммы компенсационных выплат.

Рассмотрим процесс деятельности нескольких операторов на определенной территории: Пусть имеется три агента (оператора), претендующих на ограниченный ресурс R : С1, С2 , С3 , на данной географической территории имеется частотный ресурс, который условно можно разбить на три объекта: О1 , О2 , О3 , каждый из которых имеет определенную стоимость S1 , S2 , S3 . Для достижения максимума функции общественного благосостояния необходимо избежать помехоформирующих действий агентов С1 , С2 и С3 при использовании частотного ресурса данной территории, то есть минимизировать функцию помех-формирующих действий.

Если агент С1 осуществляет деятельность по использованию частотного ресурса в рамках объекта О1, агент С2 осуществляет деятельность по использованию частотного ресурса в рамках объекта О2, агент С3 осуществляет деятельность по использованию частотного ресурса в рамках объекта О3, то помехи минимальны и функция общественного благосостояния принимает максимальное значение в пределах заданных ограничений.

Требуется таким образом подобрать комбинацию количества Объектов О1 , О2 и О3, чтобы достичь максимума функции общественного благосостояния не менее заданного S * минимальными средствами.

Математическая модель процесса распределения ограниченного специфического ресурса можно представить в виде:

Обозначим за Х i – величину, которая обращается в единицу, если i -ый ресурс используется одним агентом, и в нуль – если несколько агентов создают друг другу помехи своей деятельностью. Если предположить, что каждый агент действует только на территории одного частотного ресурса, то из всех величин X ij, относящихся к одному объекту, равна единице только одна, а остальные равны нулю. Это мы запишем в виде условий:

Х 11 + Х 12 + Х 13 = 1;

х21 + х22 + х23 = 1;Х, + х ? + х, = i

31 32 33 1

или ∑ 3 Х ij = l ( i = 1 … 3) . j=1

Так как в свою очередь каждый объект используется только одним агентом, то и для него сумма величин должна быть равна единице:

£ Х у = 1 j = 1 - 3). (4)

i=1

Нам нужно обеспечить, чтобы значение общей функции помех было не более заданного S. При использовании оператором не своего диапазона наносится ущерб в виде помех, равный aij = uij * Sj. (5)

Чтобы суммарный ущерб наносимый помехами при использовании «чужого» диапазона был не более заданного, необходимо выполнение условия a11Х11 + a12 Х12 + a13 Х13 + a21Х 21 +

+ a 22 Х 22 + a 23 Х 23 + a 31 Х 31 + a 32 Х 32 + (6)

+ a33 Х33 < S*, или ££ay *xu -S* ■ (7)

i=1 j=1

Институциональное воздействие в отрасли должно быть организовано так, чтобы помехи были минимальны:

∑∑ S ij *x ij → min . (8)

i=1 j=1

Итак, математическая формулировка «задачи экономичного распределения частотного ресурса» будет следующая. Найти такие неотрицательные числа Х ij ( i = 1...3; j = 1…3), чтобы:

-

- линейная функция (8) этих величин обращалась в минимум;

-

- выполнялись линейные условия (2)-(7).

Выводы

Вслучаепередачи общественногоблага в пользование (собственность) определенным агентам стоимость блага и стоимость его использования определить значительно сложнее. Можно ориентироваться на поток потенциальных доходов (выгод) от использования данного ресурса потенциальным владельцем и в соответствии с озвученной суммой определить сумму компенсации.

В любом случае, при определении компенсационных отчислений или при введении аналога налога Пигу, мы сталкиваемся с третьей стороной – государством или другим институциональным субъектом, который выступает арбитром в разрешении конфликта между агентами и определяет сумму выплат. Поддержание распределения прав собственности на специфический ресурс зачастую требует дорогостоящего инфорсмента контракта. Однако государство представляет собой группу лиц, принимающих решения, имеющие сильное влияние на поведение агентов А, В и С, а также остальной части общества. Государство – или группа лиц, близких к институтам власти, – само может выступать в качестве агента К, имеющего рентоориентированное целепоставление. Данная группа лиц, состоящая из индивидов, представляет собой совокупность разнонаправленных функций полезности с учетом различных ментальных конструкций акторов. Таким образом при принятии решения о степени необходимости определенных сигналов при распределении ресурса Р и при определении размера компенсации субъекты данной группы будут руководствоваться отнюдь не интересами общества, а своими личными интересами. Государство занимается перераспределением долей рынка в угоду личной заинтересованности субъектов близких к институтам власти [8]. Соблюдение преференций, вызванное таким поведением государственного аппарата, способствует ограничению экономической конкуренции.

Таким образом, мы сталкиваемся со снижением общественной функции полезности за счет коррупционных действий государственных служащих (о возможных механизмах борьбы с которыми см. [9-10]). Третья сила по регулированию конфликтов между агентами на рынках специфических ресурсов может иметь форму государственной структуры или же форму институционального акта. Наличие последнего при минимизации участия государственного аппарата и обязательном обозначении в акте всех обстоятельств причины конфликта, в силу ряда причин может снизить оппортунистические действия чиновничьего аппарата, и, соответственно, приведет к уменьшению трансакционных издержек.

В результате исследований можно констатировать, что ни командно-административный, ни социально-рыночный вариант распределения ресурса не эффективен по Парето. Неэффективен также и либерально-рыночный вариант при наличии рентоориентированного игрока, при этом в качестве такого игрока может выступать как рыночный актор, так и государственный, административный аппарат. Распределение ограниченного ресурса либерально-рыночными методами возможно лишь при исключении рентоориентированного поведения игроков. Для минимизации возможностей рентоориентированных игроков необходимы формирование институтов по взаимоувязке использо- вания ресурса с созданием общественных благ и разработка механизмов (с минимальным участием, как игроков рынка, так и государственного аппарата) распределения ресурсов в зависимости от количества произведенных с их помощью благ.

Список литературы Институциональные аспекты обеспечения электромагнитной совместимости

- Coase R. The Federal Communication Comission//Journal of Law and Economics. Vol. 2, Oct. 1959. -P. 1-40.

- Олейник А.Н. О трудностях сосуществования: границы решения проблем нежелательного соседства в свете теоремы Коуза//Экономический вестник Ростовского госуниверситета. Т. 4, №3, 2006. -С. 54-70.

- Винер Д. Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т. 1. Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999. -С. 79-80.

- Новиков В. Рыночные подходы к регулированию радиочастотных взаимодействий//Экономическая политика. № 3, 2007. -С. 167-187.

- Вольчик В.В. Природа экономики современного меркантилизма и институт власти-собственности//Экономический вестник Ростовского госуниверситета. Т.3. №2, 2005. -С. 73-82.

- Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с франц. М.: Мир, 1985. -200 с.

- Кудряшова Н.В. Государственное регулирование лицензирования радиочастот: опыт Австралии//Науковi працi УДАЗ iм. О.С. Попова. №1, 2001. -С. 110-112.

- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. -180 с.

- Трубникова Е.И. Методология анализа институционального воздействия на экономическое развитие общества//Вестник Ростовского госуниверситета. Т.7, Ч.3, 2009. -С. 36-40.

- Трубникова Е.И. Рекурсивный контроль и его влияние на величину трансакционных издержек предприятия//Экономические науки. №12 (61), 2009. -С. 432-437