Институциональные ресурсы поддержки и развития института студенческой семьи: региональные аспекты

Автор: Ростовская Тамара Керимовна, Кучмаева Оксана Викторовна, Васильева Екатерина Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представленная работа продолжает комплекс демографических и социологических научных исследований, целью которых является анализ ценностных ориентаций и институциональных ресурсов, влияющих на брачное и репродуктивное поведение акторов. Теоретическая база исследования представлена широким кругом трудов российских ученых-фамилистов, демографов, специалистов в области социологии семьи. Авторы продолжают разработку концепции благополучной семьи, в рамках которой дано определение понятия «студенческая семья», обоснован инструментарий и проведено эмпирическое исследование. Основная цель - с помощью результатов анкетного опроса студенческой молодежи оценить востребованность социальной политики, реализуемой государством и вузами в отношении развития и поддержки института студенческой семьи (на примере Республики Тыва). Получены данные, характеризующие специфику представлений студентов о мерах социальной политики в интересах студенческой семьи; об институциональных ресурсах поддержки и развития института студенческой семьи; об информированности студентов о мерах социальной поддержки молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях, что позволило сделать выводы о том, какая помощь может быть востребована студенческой семьей. Получен ответ на вопрос, считают ли студенты необходимым поддерживать тех, кто заключит брак в период обучения в высшем образовательном учреждении. Систематизированы данные об основных направлениях реализации брачного и репродуктивного поведения студенческой молодежи Тувы. Выявлено, что меры социальной поддержки будут востребованы студентами, если будет заключен брак во время обучения в вузе. Это должно учитываться при разработке и реализации управленческих решений, ориентированных на стабилизацию демографической ситуации в регионе.

Республика тыва, демографическая ситуация, молодая семья, студенческая семья, меры поддержки

Короткий адрес: https://sciup.org/147240805

IDR: 147240805 | УДК: 316.356.2:314.6 | DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.6

Текст научной статьи Институциональные ресурсы поддержки и развития института студенческой семьи: региональные аспекты

Демографические трансформации, экономические кризисы, социальные и политические потрясения актуализируют обсуждение и служат катализатором при выявлении условий для наиболее полной реализации репродуктивного потенциала и благополучия семьи в контексте ключевых национальных интересов РФ, к которым можно отнести обеспечение демографической безопасности. Практическая значимость представленной темы исследования определяется тем, что в последние годы в рамках развития долгосрочной стратегии демографической политики осуществляются поиск и реализация мер, способствующих росту рождаемости, в том числе за счет ее «омоложения», снижения возраста матери и увеличения репродуктивного периода в жизни молодых поколений.

В частности, на федеральном уровне утверждена единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно1, направленная на стимулирование рождений первенцев. В то же время для России, как и для многих стран мира, характерно старение рождаемости – увеличение возраста матери при рождении ребенка. Необходимо учитывать, что значительная часть женщин данной возрастной группы, планирующих жизненные стратегии, в этот период получают среднее или высшее образование. В 2021 году 32,3% лиц в возрасте 17–25 лет были студентами учреждений высшего образования2. Молодой возраст является периодом в жизни человека, когда, с одной стороны, происходит профессиональное становление личности, во многом связанное с получением качественного образования, требующего затрат времени и сил; с другой – это репродуктивный возраст, значимый для брачной и семейной карьеры, период создания семьи и принятия решений о рождении детей. Стратегии реализации профессиональной и семейно-брачной карьеры вступают в противоречие, поэтому встают вопросы о том, какие модели поддержки семейной жизни и формирования брачной карьеры привлекательны для российской студенческой молодежи в целях обеспечения семейного благополучия.

К сожалению, данные Росстата не позволяют получить полный ответ на поставленные вопросы и дать характеристику распространенности и положения студенческих семей в России. Некоторые выводы можно сделать при интерпретации следующих статистических показателей. Во-первых, число браков в России за 2020 год по возрасту жениха в когорте до 18 лет возросло на 6,03%, в когортах 18–24 года и 25– 34 года сократилось на 19,10 и 20,54% соответственно. Во-вторых, число браков по возрасту невесты за тот же период уменьшилось в каждой из трех выделенных возрастных групп: в возрасте до 18 лет – на 11,13%; 18–24 года – на 19,35%; до 18 лет – на 20,60% (Ростовская, 2022). Можно констатировать, что происходит сокращение числа браков в молодых возрастах.

Безусловно, дефицит статистической информации влияет на перспективные оценки развития студенческой семьи. Являясь одним из ведущих институтов социализации молодёжи, значимой сферой жизни молодых людей, студенческая семья не в полной мере выступает объектом не только статистического анализа, но и реализации мер государственной и региональной политики и поддержки. Все это требует проведения специальных исследований, желательно в режиме мониторинга. Особую роль играет выявление региональной специфики в силу значительной дифференциации моделей репродуктивного и брачного поведения молодежи и системы поддержки студенческой семьи в субъектах страны. Оценки масштабов и перспектив развития института студенческой семьи будут неполными без учета мнений самой молодежи. В связи с тем, что на федеральном уровне не закреплён социально-правой статус студенческой семьи, региональные законода- тельные органы власти самостоятельно принимают меры для ее поддержки. Специфика мер поддержки студенческой семьи в России проявляется в том, что значимыми субъектами политики выступают непосредственно учебные заведения. В силу этого оценки и мнения студенческой молодежи в отношении результативности мер поддержки студенческих семей могут значительно различаться в зависимости от региона проживания и места учебы.

Таким образом, с целью определения мнения студентов о востребованности мер социальной политики в интересах студенческой семьи и формирования перспективной стратегии поддержки института студенческих семей был проведен анкетный опрос. В работе используются следующие индикаторы студенческой семьи – это семья, в которой оба супруга состоят в зарегистрированном браке и являются студентами очной формы обучения организаций высшего образования (Ростовская, Князькова, 2022). Эмпирической базой послужили результаты авторского регионального исследования, проведенного специалистами Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) в 2022 году на базе Тувинского государственного университета среди студентов – бакалавров и магистров. Реализация проекта осуществлялась методом количественного (выборочного социологического) исследования путем анкетного опроса лиц в возрасте 18–27 лет.

Объект исследования – ресурсы и меры поддержки студенческой молодежи и студенческой семьи. Предмет исследования – представления студенческой молодежи (возраст от 18 до 27 лет, бакалавры и магистры очной формы обучения Тувинского государственного университета) о востребованности институциональных ресурсов поддержки и развития института студенческой семьи. Мнения молодых людей о возможных мерах помощи семье весьма значимы в условиях снижения рождаемости среди молодежи, получающей профессиональное, в том числе высшее, образование.

В ходе работы использовалась квотная выборка. Объем выборки студентов (начиная со второго курса бакалавриата) Тувинского государственного университета составил 133 человека (в соответствии с данными официальной статистики это 2,6% студентов организаций высшего образования в Республике Тыва)3, средний возраст респондентов – 25 лет (15,3% в возрасте 18–21 года, 34,3% – 22–23 года, 24,2% – 24–25 лет, 26,8% – старше 25 лет). Среди опрошенных 29,2% мужчин и 70,8% женщин. В соответствии с данными Министерства науки и высшего образования РФ4, в общем количестве студентов также наблюдается перевес в сторону женщин. Доля лиц женского пола среди студентов Республики Тыва составляет 62,5%. Ошибка выборки в данном случае превышает 5%, мы можем гарантировать достоверность полученных результатов только с вероятностью 86,6%.

В выборку вошли учащиеся очной формы обучения (80,4% – бакалавриат, 17,4% – магистратура, 2,2% – специалитет), в том числе сочетающие получение профессионального образования и занятость (52,1% опрошенных работают, еще 28,3% собираются устроиться работать в ближайшее время). 21,2% респондентов уже состоят в браке, еще 4,8% проживают одни, вне семьи. Остальные студенты проживают с родителями. Практически у всех опрошенных, состоящих в браке, уже есть дети (18,5%), это студенты в возрасте 23 лет и старше. В результате исследования получены данные о том, какие инструменты развития института студенческой семьи могут повысить эффективность социальной политики и реализовать конкретные потребности студенческой молодежи. Исследование позволит выявить стратегические направления такой политики.

Обзор научных подходов по теме исследования

В американских и западноевропейских научных исследованиях ранние браки изучаются с середины ХХ века. Еще в начале ХХ века брак, заключенный до достижения партнерами 23 лет, вписывался в общепринятую норму, но расширение и закрепление прав женщин, сексуальная революция и другие позитивные и негативные социальные явления закономерно привели к росту разводимости. В середине ХХ века была зафиксирована закономерность – раннее вступление в брак повышает вероятность развода (Monahan, 1953; Booth, Edwards, 1985 и др.). В целях предупреждения ранних браков и последующих разводов в США были введены программы, ориентированные на увеличение возраста вступления в первый брак (Carlson et al., Daire, 2019), что способствовало увеличению брачного возраста. На 2008 год более четверти молодых женщин и более 15% юношей все-таки вступали в брак до 23 лет (Uecker, Stokes, 2008). В настоящее время социологи и антропологи фиксируют тенденции к вступлению в брак в период обучения в образовательных учреждениях (Allison, 2023). Причины, лежащие в основе ранних браков в американском обществе, разные – религиозные нормы, социальные нормы, желание молодых людей выглядеть более взрослыми в глазах социума.

С другой стороны, опыт исследований, проведенных в разных странах, свидетельствует, что намерения молодых людей относительно размера семьи, числа детей часто меняются в результате их опыта в семейной и профессиональной сферах жизни. Если респонденты откладывают рождение детей до тридцати лет, у них гораздо больше шансов скорректировать свои намерения в сторону понижения числа детей, чем если бы они начали детородную карьеру раньше (Liefbroer, 2009). Происходящие в структуре семьи изменения трансформируют структуру будущих семей с течением времени и сменой поколений (Hofferth, Goldscheider, 2010).

Российские ученые, как и зарубежные, сопоставляют ранние браки со стратегиями образования, хотя термин «студенческая семья» в англоязычной литературе не распространен. Российские социологи и демографы пользуются понятием «студенческая семья», определяя ее как тип молодой семьи, который находится в специфических условиях в связи с необходимостью для супругов одновременно получать образование и реализовывать основные семейные функции. Но, несмотря на практические проблемы и разные методологические установки, зарубежные и российские ученые со- лидарны в том, что желаемая модель студенческой семьи, семьи, заключившей ранний брак (в США – Healthy Marriage и благополучная семья) (Hawkins et al., 2013; Ростовская, Куч-маева, 2015), нуждается в государственной поддержке.

За основу мы берем модель благополучной молодой семьи, разработанную при подготовке Концепции государственной политики в отношении молодой семьи, принятой в 2007 году5. Концептуализация модели благополучной молодой семьи осуществлялась в исследованиях представителей российской школы фамилизма (Климантова, 2008; Антонов, 2010; Ростовская, Кучмаева и др., 2015). Ученые теоретически обосновали модель благополучной семьи и выделили ее параметры: демографические (полная семья, легитимный брак, наличие детей, функциональные родственные связи); материальные (отдельное комфортное жилье, обеспечение потребностей членов семьи в качественном образовании, медицине, отдыхе и т. д.); социальнопсихологические (отсутствие у членов семьи вредных привычек, противоправных социальных практик, благоприятный психологический климат в семье, вовлеченное родительство), а также ценностные основания формирования. По результатам совместной работы российских ученых и государственных служащих в 2007 году в основу реализации государственной семейной политики был положен принцип создания условий для формирования устойчивого семейного благополучия как фактора социальной и демографической безопасности.

Разработка концепции благополучной семьи, включение в ее исследовательское поле студенческой семьи, изучение мотивации студенческой молодежи к вступлению в брак, установок, реализующихся в процессе построения модели семейной жизни, базируются на достижениях российских исследований 1970– 1980-х гг. Одним из итогов данного периода стала работа «Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы» коллектива социологов, в который вошли В. Балцевич, С. Бу- рова, А. Воднева, Л. Горбатенкова, И. Дегтя-рик, Н. Залыгина, З. Королева, И. Левицкая, Н. Местовский, С. Сидоренко. Авторами выделяется ряд особенностей студенческой семьи, таких как однородность социального положения супругов, временность их социального положения, общность нравственно-идеологических взглядов, схожесть перспективных целей, стесненные материальные условия ввиду учебной занятости (Балцевич и др., 1991). Эти особенности формируются в результате объективных факторов, влияющих на жизненные стратегии студенческой молодежи, что отражается на современной демографической ситуации в России: увеличение возраста рождения первого ребенка, отложенные браки и рождения и др. (Актуальные проблемы…, 2006; Вишневский, Ячменева, 2018; Кучмаева, 2019; Ростовская, 2015).

Вопросы, связанные с барьерами и ресурсами функционирования студенческой молодой семьи, представлениями студентов о молодой семье, анализом ценностных ориентаций студенческой молодежи, ответы на которые позволят обосновывать перспективные направления целевой демографической и семейной политики, поднимаются в ряде работ (Гареева и др., 2021; Ковальчук и др., 2018; Монастырская, Цветкова, 2021; Уварова, 2012). Следует также отметить региональные исследования студенческой семьи (Денисов, 2012; Саралиева и др., 2022; Татарова, Бочиктуева, 2009). Результаты исследований демонстрируют сложность и неоднородность репродуктивного поведения молодых людей. Желание получить образование, занятость, система ценностей и т. д. влияют на создание семьи и ее функционирование.

Культурологические исследования семейнобрачных отношений в студенческой семье подразделяются на исследования идеальных представлений студентов о браке и семейной жизни, исследования формирования ценностных ориентаций студентов на создание семьи, исследования, посвященные соотношению имеющихся у студенческой молодежи идеалов с фактическими ценностными ориентациями6 (Русанова, 2012).

Наша работа базируется на опросе студентов Республики Тыва. Это регион России, для которого пока характерен значительный уровень рождаемости: в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 2,97 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста7. Судя по данным переписей, среди молодых людей Республики Тыва довольно высокий уровень брачности (к возрастному интервалу 25– 29 лет более 60% молодых мужчин и женщин состоят в браке). Однако демографическая ситуация характеризуется сложностью и неоднозначностью. Национальные традиции тувинцев в определенной степени влияют на то, что средний размер семьи в республике больше, чем по России в целом, хотя и сокращается: в 2010 году, по данным переписи населения, средний размер семьи составлял в Республике Тыва 3,9 человека, в России – 3,1. Семьи жителей республики отличаются большей многодетностью. 70,8% семей в Республике Тыва имели детей в возрасте до 18 лет (44,1% по России); 42,0% (среди имеющих детей) имеют только 1 ребенка, 33,3% – двух, 24,7% – 3-х и более детей (по России в целом 65,5% – однодетные)8. Однако наблюдается тенденция к сокращению детности, что актуализирует анализ брачного и репродуктивного поведения молодых жителей.

Исследования этнодемографических характеристик молодежи Тувы, в том числе студенческой, ее ценностных ориентаций (Персидская, 2019; Попков, 2021) показывают, что тувинские студенты ориентированы на сохранение культуры народов Севера, на семью (Анайбан, Балакина, 2022). С другой стороны, отмечаются неблагоприятные тенденции, связанные с увеличением числа отложенных регистраций брака и ростом внебрачной рождаемости (Натсак, 2022).

Интерес представляет оценка студентами региона, в котором пока сохраняется значительный потенциал рождаемости, роли мер социальной поддержки студенчества и студен- ческой семьи в поддержании благополучия, сочетания семейной и образовательной, профессиональной карьеры. Это даст возможность определить оптимальную стратегию социальной политики в интересах благополучия студенческой семьи и сохранения уровня рождаемости.

Необходимо выявить стратегии реализуемых мер, позволяющие обеспечить благополучие студенческих семей, определить их значимость на основе оценок молодежи, членов студенческих семей. Решение указанной задачи требует проведения широкого круга социологических исследований в регионах страны.

Результаты исследования

Подробный анализ системы ценностей молодых людей, продолжающих образование, выходит за рамки предметного поля статьи, однако безусловный интерес представляет анализ ответов, данных респондентами на ряд вопросов, направленных на определение места семейных ценностей среди ценностных ориентаций.

Первое место в рейтинге жизненных целей респондентов занимают материальные: хорошее жилье (4,97 балла по 5-балльной шкале) и материальное благополучие семьи (4,93 балла). В пятерку главных целей входят также следующие: «иметь возможность проводить свободное время с семьей» (4,87 балла, 3 место), «уверенность в завтрашнем дне» (4,73 балла, 4 место) и «иметь рядом близкого человека» (4,71 балла, 5 место). Перечисленные цели косвенно касаются семьи – речь идет о материальном благополучии и значимости психологического общения. При этом ценность зарегистрированного брака гораздо ниже значимости «иметь близкого человека» (3,93 балла, 24 место). Интересно, что цель «дать детям хорошее образование» в рейтинге занимает более высокое место (4,69 балла, 7 место), чем просто «воспитать ребенка» (4,32 балла, 18 место). То есть молодые люди прежде всего думают о будущем социальном статусе и благополучии их детей, где большую роль играет образование, чем о необходимости просто родить и вырастить ребенка. Ценность нескольких детей еще ниже: иметь двух детей – 25 место (3,86 балла), трех – 34 место из 35 (2,59 балла). Следовательно, для студентов прежде всего значимы психологические мотивы при рождении детей (на фоне экономических и социальных), и в этом случае для удовлетворения потребности в детях достаточно одного ребенка. Ценность успешной карьеры занимает 10 место (4,56 балла), свободы и независимости – 15 (4,44 балла), возможности путешествовать – 17 (4,36 балла), что опережает ценность зарегистрированного брака и нескольких детей.

Лишь 4,8% респондентов не хотят создавать свою семью. Для подавляющего большинства создание семьи выступает важным шагом. Отдельный блок вопросов в анкете был посвящен выявлению представлений студентов о желаемой модели семейной жизни (табл. 1). Чем ближе значение балла к 5, тем в большей степени респонденты согласны с тем или иным утверждением.

Студенты в большей степени придерживаются современных взглядов на организацию семейной жизни. Они полагают, что мужчина должен активно включаться в воспитание ребенка, уход за ним, и нет ничего страшного в том, что в семье женщина зарабатывает больше мужчины. Молодые люди осознают, что отцовство – значимая часть жизни мужчины, «отец – важная часть в жизни ребенка, ребенка трудно вырастить счастливым без отца». Это доказыва- ет необходимость участия отца в жизни ребенка даже в случае распада брака.

Вместе с тем некоторые респонденты полагают, что семья может быть счастливой и без детей. Наименьшее количество баллов (т. е. реже других упоминаются в качестве значимых) набрали такие характеристики, как негативное отношение к выходу матери на работу до достижения ребенком возраста трех лет, а также утверждения «уход и забота о ребенке – задача женщины, а не мужчины» и «нет ничего плохого, если муж ударит жену, когда она это заслужила» (1,6 балла). Гораздо больше респондентов признают, что физическое наказание детей недопустимо даже для поддержания дисциплины (3,82 балла).

Дополняют ответы респондентов о характеристиках желаемой модели семьи мнения о мотивах (причинах) создания семьи и рождения ребенка. Прежде всего юноши и девушки хотят создать семью, чтобы иметь «рядом близкого, любимого человека и не чувствовать себя одиноким» (62,8%) и «домашний уют» (58,6%). Для трети респондентов (35,9%) важно желание иметь детей. Экономические мотивы («материальная поддержка со стороны супруга»), а также желание ощутить себя взрослым не играют

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны со следующими суждениями, касающимися семейной жизни?», оценка по 5-балльной шкале

|

Вариант ответа (характеристика брака и семейной жизни) |

Балл |

|

Над отношениями в семье должны работать оба партнера |

4,82 |

|

Мужчина должен активно включаться в воспитание ребенка, уход за ним |

4,78 |

|

Ничего страшного, если в семье женщина зарабатывает больше мужчины |

4,65 |

|

Карьера такая же важная часть жизни, как и семья, и для мужчины, и для женщины |

4,52 |

|

Нет ничего зазорного, если мужчина берет на себя большую часть домашних обязанностей |

4,48 |

|

Мужчины должны так же участвовать в работе по дому, как и женщины |

4,42 |

|

Ответственность матери за материальное благополучие семьи должна быть такой же, как у отца |

4,30 |

|

Отец – важная часть в жизни ребенка, ребенка трудно вырастить счастливым без отца |

4,12 |

|

Физическое наказание детей недопустимо даже для поддержания дисциплины |

3,82 |

|

Семья может быть счастливой и без детей |

3,48 |

|

У женщины / мужчины должен быть хотя бы один ребенок |

3,22 |

|

Для семьи хорошо, если главный в ней – мужчина |

3,16 |

|

Брак должен быть зарегистрированным, сожительство – это не настоящая семья |

3,00 |

|

Брак является пожизненной связью и не должен расторгаться |

2,82 |

|

Создание семьи важнее для женщины, чем для мужчины |

2,70 |

|

В семье должно быть много (3 и более) детей |

2,65 |

|

Негативно отразится на ребенке, если мать выходит на работу до достижения им 3 лет |

2,20 |

|

Уход и забота о ребенке – задача женщины, а не мужчины |

2,05 |

|

Нет ничего плохого, если муж ударит жену, когда она это заслужила |

1,60 |

|

Составлено по: данные авторского социологического исследования. |

значительной роли (16,4 и 12,3% соответственно). Роль традиций сводится к минимуму («это отвечает желаниям моих родителей (родственников)», «так принято»), они значимы не более чем для 5% опрошенных.

Среднее желаемое число детей (ответ на вопрос «Сколько всего детей Вы хотели бы иметь в своей жизни, если у Вас будут для этого все необходимые условия?») составило довольно значительную величину – 2,8 ребенка (12% респондентов отказались отвечать на этот вопрос, что может свидетельствовать о том, что молодые люди еще не определились, затрудняются ответить). Она сопоставима со значением суммарного коэффициента рождаемости в Республике Тыва (2,72 ребенка в 2019 году, 2,97 – в 2020 году)9. То есть в республике складывается ситуация, когда репродуктивные намерения людям удается реализовать. При этом пока даже в молодых когортах сохраняются достаточно высокие репродуктивные установки. От результативности мер поддержки будет зависеть, удастся ли молодежи и в будущем поддерживать репродуктивный потенциал региона. Столкновение традиций многодетности со значительными трудностями в жизни молодой семьи и значимостью профессионального успеха может этому помешать.

Зафиксированы статистически значимые различия (проверка осуществлялась с использованием t-критерия, значение 0,916, вероятность ошибки p ≤ 0,02) в представлениях о желаемом числе детей для респондентов, состоящих и не состоящих в браке (3,3 и 2,7 соответственно). Это подтверждает, что люди, ориентированные на более раннее вступление в брак, отличаются более высокими репродуктивными установками. Реализация имеющихся репродуктивных намерений выступает важным направлением демографической политики региона. Исследования свидетельствуют, что даже незначительное повышение суммарного коэффициента рождаемости требует существенных финансовых затрат со стороны государства. Так, А.Э. Готье и Я. Хатциус (Gauthier, Hatzius, 1997), проводя эконометрический анализ зависимости семейных пособий и рождаемости, показали, что рост суммарного коэффициента на 0,07 ребенка требует увеличения суммы детских и семейных пособий на 25%. В Республике Тыва есть значительный репродуктивный потенциал, для реализации которого необходимо создать условия.

Среди ответивших на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы у Вас родился ребенок, пока Вы учитесь в вузе?» 16,4% дали ответ «да», еще 4,8% – «да, если вступлю в брак». Однако большинство студентов не готово к такому шагу (63,0% – «нет», 15,8% затруднились с ответом).

Ответы студентов свидетельствуют о том, что на решение подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза прежде всего влияет необходимость приобрести вначале необходимый социально-профессиональный и экономический статус, а также желание «пожить для себя» (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то почему?», % от числа опрошенных (вариант ответа «влияет очень существенно»)

|

Вариант ответа |

Доля выбравших вариант «влияет очень существенно» |

|

Сначала будет нужно прочно «встать на ноги» в материальном отношении |

76,8 |

|

Сначала нужно будет решить вопрос с жильем |

64,2 |

|

Необходимо будет уделять большое внимание работе, профессиональной деятельности |

63,8 |

|

Какое-то время нужно будет пожить для себя |

59,5 |

|

При наличии маленького ребенка не сможем себе позволить многое из того, чего хотелось бы |

51,2 |

|

Трудно будет совмещать работу и уход за ребенком |

49,4 |

|

Вообще не предполагаю начинать семейную жизнь вскоре после окончания вуза |

28,5 |

|

Составлено по: данные авторского социологического исследования. |

|

9 Демографический ежегодник России 2021: стат. сб. URL:

Большая часть респондентов полагает, что лучше всего вступать в зарегистрированный брак в возрасте 25–29 лет (68,5% опрошенных мужчин и 63,1% женщин), т. е. после завершения профессионального образования. Лишь 6,7% юношей и 16,5% девушек считают целесообразным заключать брак в возрасте до 24 лет, совпадающем с периодом получения профессионального образования.

На формирование мнения о желаемом возрасте заключения брака влияют представления об обязательных условиях создания семьи: наличие сильного чувства (68,5%); наличие стабильного дохода хотя бы у одного из партнеров (52,1%) или у обоих (36,5%); наличие собственного жилья (35,3%) и завершение профессионального образования хотя бы одним из партнеров (31,4%). Одобрение родителей важно только для 22,6% респондентов, а наличие беременности как фактора, стимулирующего вступление в брак, отмечают лишь 9,8%.

Так как на федеральном уровне не закреплён социально-правой статус студенческой семьи, региональные законодательные органы власти самостоятельно принимают меры для поддержки таких семей. Регионы страны дифференцированы по масштабам и количеству реализуемых мер. Специфика мер поддержки студенческой семьи в России проявляется в том, что значимыми субъектами проводимой политики выступают непосредственно учебные заведения. Вузы представляют различные формы поддержки, начиная от материального содействия, выделения отдельной жилплощади в рамках общежития, заканчивая помощью в трудоустройстве и организации свободного времяпрепровождения. Осуществляется поддержка неформальных объединений студенческих семей. Практика показывает, что на фоне дискретной политики на региональном и федеральном уровне образовательные организации выступают одним из важнейших социальных институтов, оказывающих поддержку студенческой семье.

Однако результаты опроса свидетельствуют, что большинство студентов скептически оценивают условия, созданные в вузе для реализации семейной жизни. 54,6% респондентов не согласны, что «учеба в университете готовит студентов к созданию семьи, вступлению в брак», лишь 12,3% опрошенных дали ответ «согласен полностью». Несколько лучше обстоят дела с оказанием помощи со стороны вуза студентам, которые должны сочетать семейные обязанности и учебу: 37,4% не считают, что «в университете созданы все необходимые условия для учебы студентов, имеющих семью (состоят в браке, имеют детей)», однако 21,1% – полностью согласны с тем, что такие условия созданы в их университете, еще 23,4% отчасти согласны с этим утверждением.

Оценивая общую атмосферу в учебном заведении в контексте ориентации на формирование у студентов не только профессиональной, но и семейной карьеры, лишь 19,5% респондентов полностью и 25,2% отчасти согласились, что в университете, где они учатся, проводятся мероприятия, которые формируют позитивные семейные ценности, отношение к браку, семье, рождению и воспитанию детей.

Наиболее распространены в образовательных организациях такие меры поддержки, как помощь студентам в поиске работы, а также материальная поддержка студентов, достигших успехов (табл. 3). Студенческие семьи, безусловно, пользуются и общими для всех студентов мерами поддержки. Специфических мер, направленных на помощь именно молодым студенческим семьям, по сути, две: дополнительные выплаты для студентов, имеющих детей, и помощь в присмотре за детьми, причем первая распространена гораздо шире.

Чаще всего студенты пользуются такими мерами, как дополнительные стипендиальные выплаты и выплаты для студентов, проживающих в семьях с низким доходом. Возможно, на это повлияла недостаточная информированность: 28,5% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, какие меры поддержки действуют в их университете.

Ответы молодежи позволили в определенной мере выявить перспективы политики в интересах студенческой семьи. С точки зрения респондентов, нужны специальные комплексные программы (54,1%). Еще 2,8% полагают, что такие программы «нужны, но не уверены, что они чем-то помогут молодой семье». Лишь 9,8% дали категоричный ответ «не нужны». Однако настораживает, что около трети респондентов (33,6%) затруднились с ответом на вопрос. Это может свидетельствовать об определенных информационных лакунах в знаниях студенческой

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Действуют ли в Вашей образовательной организации какие-либо меры поддержки студенчества? Пользуетесь ли Вы ими? (отметьте, пожалуйста все подходящие варианты по каждому столбцу)», % от числа опрошенных

|

Форма поддержки |

Действуют ли в Вашей образовательной организации какие-либо меры поддержки студенчества? |

Пользуетесь или пользовались ли Вы ранее какими-либо мерами поддержки студенчества в Вашей образовательной организации? |

|

Помощь студентам в трудоустройстве |

52,4 |

8,1 |

|

Дополнительные стипендиальные выплаты для студентов, достигших успехов в учебной, научной, методической, информационно-организационной работе |

40,2 |

28,4 |

|

Дополнительные выплаты для студентов, имеющих детей |

38,2 |

7,2 |

|

Дополнительные выплаты для студентов, проживающих в семьях с низким доходом |

33,8 |

32,3 |

|

Льготы на питание отдельным категориям студентов |

31,3 |

12,8 |

|

Оплата медицинского обслуживания (медицинская страховка) |

20,4 |

6,5 |

|

Помощь в поиске, оплате жилья |

17,3 |

6,5 |

|

Помощь в организации своего бизнеса, коворкинг |

13,0 |

8,7 |

|

Помощь в присмотре за детьми для студенческих семей |

10,8 |

6,7 |

|

Никаких мер нет |

8,1 |

- |

|

Затрудняюсь ответить |

28,5 |

- |

|

Составлено по: данные авторского социологического исследования. |

||

молодежи о социальной политике и поддержке семьи, о проблемах семейной жизни, а также некоторой социальной незрелости. Видимо, часть респондентов вообще пока не задумывались серьезно об этой стороне своей жизни.

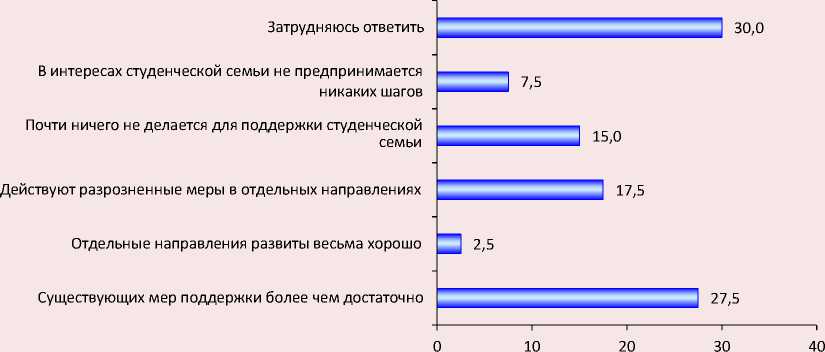

30% респондентов затруднились с ответом и на вопрос о том, насколько, по их мнению, развита сейчас система поддержки студенческой семьи. Большая часть опрошенных негативно оценивает масштабность и действенность существующих мер. В целом позитивно отзываются о существующей системе поддержки студенческой семьи 30,0% респондентов, 40,0% не считают систему полной и дифференцированной (рисунок).

Распределение ответов на вопрос «Насколько развита сейчас система поддержки студенческой семьи?», % от числа ответивших

Составлено по: данные авторского социологического исследования.

Значительными препятствиями на пути разработки и реализации мер поддержки студенческой семьи, по мнению респондентов, выступают «недостаток необходимой информации о состоянии и проблемах развития института студенческих семей», «нежелание властей уделять внимание проблемам студенческих семей» (4,2 балла по 5-балльной шкале), «отношение органов государственного управления различного уровня к результативности подобных мер», «неразработанность соответствующего нормативного обеспечения, регламентов на уровне государства» (3,9 балла), «отношение педагогов и персонала образовательных учреждений к институту студенческой семьи» (3,7 балла). Однако такое возможное препятствие, как «отсутствие необходимости в мерах по мнению самих студентов», набрало только 2,3 балла. Следовательно, респонденты считают, что недостаточная разработанность мер поддержки обусловлена как недостатком информации о реальных проблемах студенческой семьи (требует отдельного внимания и мониторинга), так и невниманием различных субъектов реализации социальной политики, включая руководство вузов, к разработке целевых мер и их ожидаемой результативности. Можно высказывать сомнения в компетентности студентов в отношении стратегии и тактики социальной и семейной по- литики, реализуемой на территории региона, однако это оценка результативности реализуемых мер со стороны адресной группы. Соответственно, можно говорить о существующих пробелах в реализуемой политике, недостаточной результативности мер, а также недостатках информационной кампании среди целевых групп.

Значимой мерой поддержки для всех студентов выступает помощь в трудоустройстве выпускников учебных заведений. Однако для молодых родителей она особенно актуальна. В большей степени студенты ориентированы на такую помощь со стороны государства, как реализация программ по стимулированию создания рабочих мест для молодых людей (34,5%), предоставляющая большую свободу выбора места работы. 24,6% респондентов полагают, что государство должно оказывать поддержку в поисках работы по желанию выпускника. Речь может идти о расширении спектра консультативных услуг, мерах стимулирования работодателей, разработке специальных программ для служб занятости. 22,3% студентов считают, что в первую очередь государство должно гарантировать выпускникам первое рабочее место. По сути, реализация мер в данном направлении близка к системе распределения выпускников учреждений высшего образования, действовавшей в стране до начала 1990-х годов.

Таблица 4. Оценка возможного влияния мер помощи семьям на вероятность рождения ребенка в студенческой семье по 5-балльной шкале

|

Мера помощи |

Балл |

|

Повышение стипендий (надбавка к стипендии) при рождении ребенка для одного из супругов в студенческой семье |

4,44 |

|

Дополнительное повышение государственных пособий на ребенка в возрасте до 1,5 лет для одного из супругов в студенческой семье |

4,38 |

|

Помощь со стороны образовательной организации в трудоустройстве супругов в студенческой семье с возможностью работы в дистанционном режиме |

4,30 |

|

Содействие студенческим семьям в получении жилья |

4,25 |

|

Предоставление возможности обучения по индивидуальному графику для родителей в студенческой семье |

4,20 |

|

Помощь в организации присмотра за ребенком |

4,15 |

|

Расширение возможностей дистанционного образования для родителей в студенческой семье |

4,10 |

|

Расширение возможностей дистанционной занятости для родителей в студенческой семье (совершенствование законодательства) |

4,0 |

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,85 |

|

Предоставление дополнительных льгот по кредитам, в том числе ипотечным, для студенческой семьи |

3,70 |

|

Примечание: студентам предлагалась следующая формулировка вопроса «Считаете ли Вы, что вероятность рождения ребенка в студенческой семье может быть несколько выше – если да, то какие из возможных дополнительных мер помощи семьям и в какой степени для Вас могут быть значимы? (оцените значимость каждого из перечисленных мероприятий по пятибалльной шкале, имея в виду, что «1» – практически не имеет значения, «5» – очень большое значение, «0» – затрудняюсь ответить)». Составлено по: данные авторского социологического исследования. |

|

67,4% респондентов отметили, что реализация специальных мер поддержки студенческой семьи очень важна и значима для изменения демографической ситуации в стране.

Реализация мер помощи студенческим семьям может оказать влияние на реализацию репродуктивных планов молодых людей, что приведет к увеличению рождаемости. Оценивая по 5-балльной шкале влияние возможных дополнительных мер помощи на вероятность рождения ребенка в студенческой семье (табл. 4) , респонденты на 1 место поставили повышение стипендий при рождении ребенка для одного из супругов (4,44 балла), на второе – увеличение размера пособий на ребенка в возрасте до 1,5 лет (4,38 балла).

Кроме этого, опрошенные полагают, что на рост вероятности рождения ребенка в студенческой семье в большей степени повлияют меры материальной поддержки, помощь в трудоустройстве и получении жилья (4 балла и больше). Молодые люди озабочены экономическим положением семей в случае появления ребенка. Многие проблемы молодые родители, продолжающие значительную часть времени тратить на получение образования, не смогут решить без повышения своих доходов.

Значимая роль отводится и помощи в организации присмотра за ребенком (4,15 балла). «Помощь в организации семейного отдыха» и «предоставление дополнительных льгот по кредитам, в том числе ипотечным, для студенческой семьи» рассматриваются как наименее значимые меры, хотя их оценка также весьма высока (около 4 баллов).

Заключение

Репродуктивный потенциал студенческой молодежи Республики Тыва довольно высок. Сохраняется влияние этнических традиций, в то же время значительная часть молодых людей придерживается современных взглядов на организацию семейной жизни, большую роль в создании семьи и рождении детей играют психологические мотивы. Многие откладывают вступление в брак и рождение детей, стремясь завершить образование и достичь определенного карьерного роста, хотя отказ от рождения детей вообще является скорее исключением. Данная тенденция может привести к тому, что потенциал рождаемости, поддерживаемый традициями многодетности, будет исчерпан. Это важно учитывать при разработке долгосрочной стратегии целевой демографической политики.

Студенты заинтересованы в мерах государственной поддержки семьи, но пока достаточно скептически оценивают их результативность, а также стратегию, проводимую вузом в интересах студенческих семей. С точки зрения респондентов, нужны специальные комплексные программы по поддержке молодой семьи, позволяющие улучшить ее экономическое положение, обеспечить сочетание семейной и профессиональной карьеры. В большей степени студенческая молодежь обращает внимание на необходимость материальной поддержки, особенно в случае рождения ребенка. Меры семейной и демографической политики пока не позволяют реализовать имеющиеся репродуктивные намерения, и в будущем, если не учитывать интересы молодых семей, не обеспечивать их благополучие, рождаемость сократится.

Результаты исследования свидетельствуют об определенных информационных лакунах в знаниях студентов о социальной политике и поддержке семьи, о проблемах семейной жизни и путях их решения, что требует серьезного отношения к реализации информационной кампании в интересах молодой семьи. Первоочередной задачей институтов, реализующих политику в области материнства, отцовства и детства, должна стать популяризация института благополучной молодой (студенческой) семьи, в которой в молодом возрасте создается супружеская пара и рождаются дети. Создание семьи в молодом возрасте, с одной стороны, может стимулировать рост рождаемости, что весьма важно в условиях депопуляции, с другой – решает целый ряд социальных и психологических проблем молодого человека, противодействует распространению одиночества.

Целесообразно провести более масштабное исследование, объем выборочной совокупности которого позволит выявить особенности представлений о желаемой модели семейной жизни студентов различных возрастных и этнических групп, религиозных конфессий, форм обучения, характеризующихся разным экономическим положением. Это позволит более обосно- ванно подойти к разработке рекомендаций по реализации целевой семейной и демографической политики. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что целевая демографическая политика, учитывающая мнения студентов о желаемой помощи от различных социальных институтов (не только образовательных организаций) студенческим семьям, поможет реализовать репродуктивные планы молодых людей Республики Тыва, обеспечить сохранение репродуктивного потенциала региона.

Список литературы Институциональные ресурсы поддержки и развития института студенческой семьи: региональные аспекты

- Актуальные проблемы семей в России (2006) / под ред. Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН. 223 с.

- Анайбан З. В., Балакина Г. Ф. (2022). Социальные ожидания и ценностные ориентации учащейся молодежи Тувы // Социологические исследования. № 2. С. 151–156.

- Антонов А.И., Лебедь О.Л., Соколов А.А. (2010). Удовлетворенность жизнью, семья и брак в России и Европе // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 3 (97). С. 64–72.

- Балцевич В.А., Бурова С.Н., Воднева А.К. [и др.]. (1991). Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы. Минск: Университетское. 102 с.

- Вишневский Ю.Р., Ячменева М.В. (2018). Отношение студенческой молодежи к семейным ценностям (на примере Свердловской области) // Образование и наука. Т. 20. № 5. С. 125–141.

- Гареева И.А., Косойкина С.А., Нам Д.С., Огарева Н.А. (2021). Социальные проблемы современной молодой семьи // Ученые заметки ТОГУ. Т. 12. № 2. С. 254–259.

- Денисов С.Б. (2012). Социальная помощь студенческой семье в СССР: историко-правовой анализ // Вестник Мордовского университета. Т. 22. № 1. С. 67–72.

- Климантова Г.И. (2008). Государственная семейная политика современной России: перспективы и социальные риски // Социальная политика и социология. № 6. С. 23–31.

- Ковальчук О.В., Лазуренко Н.В., Подпоринова Н.Н. (2018). Репродуктивные установки молодой (студенческой) семьи // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Т. 43. № 2. С. 349–360.

- Кучмаева О.В. (2019). Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повышению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. Т. 12, № 2. С. 70–82.

- Монастырская Т.И., Цветкова А.В. (2021). Образ молодой семьи в представлении студентов // Проблемы современного педагогического образования. № 71-3. С. 91–96.

- Натсак О.Д. (2022). Материальная самооценка жителей Республики Тыва в контексте исследования бедности (по материалам социологических исследований) // Уровень жизни населения регионов России. Т. 18. № 1. С. 120–135. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.10

- Персидская О.А. (2019). Роль ценностных ориентаций молодых тувинцев в пространственном развитии Республики Тыва // Новые исследования Тувы. № 3. DOI: 10.25178/nit.2019.3.4

- Попков Ю.В. (2021). Идентичность, социокультурный потенциал, ценностные ориентации и оценка перспектив цивилизационного будущего у тувинских и русских студентов Сибири // Новые исследования Тувы. № 1. С. 217–227. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.1.12

- Татарова С.П., Бочиктуева С.Д. (2009). Проблемы функционирования студенческой семьи в современном российском обществе (на материалах исследования студенческих семей Республики Бурятия: [монография]. Улан-Удэ: Изд-полигр. комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ. 111 с.

- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. (2015). Представления молодых россиян о семейной жизни: социологический ракурс // Вопросы управления. № 3. С. 85–90.

- Ростовская Т.К. (2015). Создание студенческой семьи: мотивация и жизненные стратегии членов молодых студенческих семей (итоги Всероссийского межвузовского исследования) // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского: Социальные науки. № 4 (40). С. 73–81.

- Ростовская Т.К. (2022). Студенческая семья – ресурс демографического развития России // Ректор ВУЗа. № 5. С. 4–9.

- Ростовская Т.К., Князькова Е. А. (2022). Институциональные основы становления студенческой семьи как ресурса демографического развития России // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. Т. 15. № 1. С. 169–179. DOI: 10.17213/2075-2067-2022-1-169-179

- Русанова А.А. (2012). Семья как ценность и институт социального самоопределеия студенческой молодежи // Russian Journal of Education and Psychology. № 4.

- Саралиева З.Х.М., Егорова Н.Ю., Рябинская Е.С. (2022). Брак и семья студентов в условиях трансформации // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. Т. 15. № 1. С. 193–208. DOI: https://doi.org/10.17213/2075-2067-2022-1-193-208

- Уварова Н.Н. (2012). Современное студенчество и его ценностное отношение к семье // Прикладная психология и психоанализ. № 3. С. 11.

- Allison R. (2023). “Why wait?”: Early marriage among Southern college students. Journal of Marriage and Family. DOI: 10.1111/jomf.12910

- Booth A., Edwards J.N. (1985). Age at marriage and marital instability. Journal of Marriage and Family, 47(1), 67–75. Available at: https://doi.org/10.2307/352069

- Carlson R.G., Wheeler N.J., Liu X. et al. (2019). The relationship between social support and family relationships among low-income couples attending relationship education. Fam Process, 1498–1516. DOI: 10.1111/famp.12499

- Gauthier A.H., Hatzius J. (1997). Family benefits and fertility: An econometric analysis. Population Studies, 51, 295–306.

- Hawkins A.J., Amato P.R., Kinghorn A. (2013). Are government-supported healthy marriage initiatives affecting family demographics? A state-level analysis. Family Relations, 62(3), 501–513. Available at: https://doi.org/10.1111/fare.12009

- Hofferth S.L., Goldscheider F. (2010). Family structure and the transition to early parenthood. Demography, 47, 415–437. Available at: https://doi.org/10.1353/dem.0.0102

- Liefbroer A.C. (2009). Changes in family size intentions across young adulthood: A life-course perspective. European Journal of Population, 25, 363–386. Available at: https://doi.org/10.1007/s10680-008-9173-7

- Monahan T.P. (1953). Does age at marriage matter in divorce? Social Forces, 32(1), 81–87. Available at: https://doi.org/10.2307/2572864

- Uecker J.E., Stokes C.E. (2008). Early marriage in the United States. Journal of Marriage and Family, 70(4), 835–846. Available at: http://www.jstor.org/stable/40056302