Институциональные соглашения как инструмент регулирования рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства

Автор: Баскакова Ирина Владимировна, Батина Ирина Николаевна

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 10 (82), 2007 года.

Бесплатный доступ

Переход российской экономики на рыночные принципы регулирования коренным образом изменил экономическое положение инфраструктурных отраслей. Необходимо сформировать новую модель взаимодействия государства и экономических субъектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющего жизнеобеспечивающие услуги. В этой связи повышается значимость обоснования роли институциональных соглашений как формы регулирования рынка локальной естественной монополии, обеспечивающих согласование интересов его участников. Подход к тарифу как к институциональному соглашению позволяет снизить трансакционные издержки, уровень неопределенности институциональной среды, коммерческие риски и возможности для оппортунистического поведения экономических агентов за счет перераспределения правомочий и формирования системы стимулов для всех участников исследуемого рынка.

Короткий адрес: https://sciup.org/147155350

IDR: 147155350 | УДК: 658

Текст краткого сообщения Институциональные соглашения как инструмент регулирования рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства

Главные итоги трансформационных преобразований в России состоят в том, что сменилась национальная экономическая система, созданы основы рыночной экономики. Трудности, связанные с трансформацией народного хозяйства России в экономику с рыночным механизмом хозяйствования, вызваны, как показал опыт экономических реформ, в первую очередь, отсутствием адекватной переходному периоду экономической теории, которая способна быть эффективным инструментом познания реальной экономики. По мнению большинства российских экономистов такую роль может сыграть институциональная экономическая теория, исследующая проблемы теории и практики в их взаимообусловленности с институциональными изменениями и позволяющая предложить новые подходы к решению многочисленных проблем трансформационной экономической системы.

Несмотря на существенные успехи на пути реформирования российской экономики, не во всех отраслях происходит полный и быстрый, переход к рынку. В первую очередь, это относится к отраслям социальной инфраструктуры, которые в большинстве стран представлены естественными монополиями и подлежат государственному регулированию. При этом в связи с развитием технологий, изобретением новых способов производства товаров и предоставления услуг происходит привлечение в эти отрасли частного капитала или частных управляющих компаний, замена административных инструментов регулирования рыночными стимулами.

К выводам о необходимости модернизации системы регулирования естественных монополий приходят теоретики, работающие и в рамках неоклассического и институционального направления. Развитие теории способствовало разработке и применению методов стимулирующего регулирования, применяющегося в настоящее время во многих государствах. Особую актуальность необходимость разработки новой концепции регулирования естественных монополий приобретает в нынешних условиях для стран, с переходной экономикой. Как на теоретическом, так и на практическом уровне при решении проблем, связанных с неэффективностью использования ресурсов в условиях трансформации хозяйственной системы, внимание акцентируется на необходимости создания стимулов у лиц, принимающих решения, а также создания механизмов адаптации субъектов естественной монополии к рыночным условиям. В условиях ограниченной рациональности и склонности индивидов к оппортунизму необходимо создание стимулов к выявлению информации, касающейся функционирования субъектов естественной монополии, а также повышению эффективности использования ресурсов, обеспечение потребителей жизненно важными услугами должного качества и их равнодоступностью в физическом и экономическом плане.

Реформирование естественных монополий в России проходит уже более десяти лет. Следует отметить определенные достижения в реформировании энергетической и газовой отраслей экономики. В реформировании жилищно-коммунального хозяйства существенных успехов не отмечается. Внедрение во всех субъектах РФ и муниципальных образованиях стандартных мероприятий по передаче ведомственного жилья в собственность муниципалитетов, созданию управляющих компаний, товариществ собственников жилья, постепенному переходу к стопроцентной оплате жилищно-коммунальных услуг населением не дали ожидаемого финансового, экономического и социального эффекта. По-прежнему сохраняется высокий уровень монополизации сектора коммунальных и жилищных услуг и, как следствие этого, затратные принципы формирования тарифов, низкая экономическая эффективность, несоответствующее современным требованиям потребителей качество предоставляемых услуг; недостаточная и неравномерная степень охвата населения услугами, предоставляемыми государственными и муниципальными предприятиями, неспособность действующей системы быстро реа- гировать на потребности населения. До сих пор остается значительной бюджетная нагрузка на содержание отрасли, дефицит финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования предприятий даже при стопроцентной оплате жилищно-коммунальных услуг населением. Стремление обеспечить самоокупаемость отраслей жилищнокоммунального хозяйства путем повышения оплаты коммунальных услуг, поиск дополнительных финансовых ресурсов через привлечение частного капитала (инвестиций) оказываются в противоречии с требованиями социальной справедливости, в частности, с увеличением доступности качественных услуг для низкодоходных групп населения. Все это делает особенно значимым рассмотрение институциональных соглашений как формы регулирования естественной монополии, обеспечивающей согласование интересов участников рынка услуг . жилищно-коммунального хозяйства.

Несмотря на существенный прогресс в теоретическом осмыслении проблем, связанных с функционированием естественных монополий, а также определением методологических основ для разработки современных форм их регулирования, прежде всего, в работах представителей неоинституционального направления экономической науки, практически не исследованными остаются возможности институциональных соглашений как инструмента эффективного размещения ресурсов на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства и распределения выгод между участниками рынка жилищно-коммунальных услуг.

Результаты теоретических и эмпирических исследований как зарубежных, так и отечественных специалистов внесли существенный вклад в решение проблем государственного регулирования естественных монополий и эффективного функционирования рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем приходится признать, что активизация рыночной трансформации социально-экономических отношений в секторе жилищно-коммунального хозяйства требует дальнейшего теоретического осмысления принципов формирования тарифов на услуги ЖКХ, тарифного регулирования в зависимости от специфики предоставляемых услуг, использование в этих целях институциональных соглашений как метода стимулирующего регулирования. Вот почему целесообразным представляется более глубокая теоретическая проработка механизмов достижения компромисса между техническими задачами, финансовыми потребностями поставщиков и платежеспособным спросом потребителей.

Сектор услуг ЖКХ как производитель и поставщик квазиобщественных благ обладает рядом специфических характеристик, позволяющих рассматривать рынок услуг ЖКХ в качестве локальной естественной монополии, регулирование которой в условиях переходной российской экономики требует модернизации. Условиями возникновения естественной монополии являются особенности технологии, обладающей свойством положительной отдачи от масштаба, что приводит к глобальной субаддитивности функции издержек; отсутствие близких заменителей товаров, которое определяется с помощью коэффициента перекрестной эластичности спроса на один товар по цене другого. Устойчивость естественной монополии обуславливается существованием входных барьеров - значительным объемом первоначальных инвестиций, необратимостью издержек за вход, обусловленной высокой степенью специфичности активов, лояльностью покупателей, что обеспечивает преимущества фирмы-инсайдера перед потенциальными конкурентами. Основной целью вмешательства государства на рынке в отношения между монополистами и потребителями является защита потребителей от негативных последствий монополизации рынка, перераспределение в их пользу выгод, получаемых от эффекта масштаба. Естественные монополии действуют, как правило, на рынке жизнеобеспечивающих товаров и услуг, что предопределяет особую актуальность государственного вмешательства.

Жилищные и коммунальные услуги характеризуются такими признаками как совместный характер потребления, высокие издержки исключения из потребления или невозможность такого исключения, невозможность отказа от потребления, что позволяет отнести их к квазиобщественным благам, которые являются объектом купли-продажи на рынке услуг ЖКХ (табл. 1).

Кроме того, исследуемый рынок услуг отличает наличие высоких внешних положительных эффектов в производстве и потреблении услуг. Рыночные способы определения объема спроса и предложения квазиобщественных благ сопровождаются отклонениями от общественно необходимых (оптимальных)

' Таблица 1

Особенности рынка услуг ЖКХ как локальной естественной монополии

|

Особенности предложения |

Особенности спроса |

|

Субаддитивность средних издержек, наличие входных барьеров . |

|

|

Наличие территориально специфических активов (инфраструктурных сетей), требующих высокого уровня невозвратных издержек |

Пространственная и технологическая привязка потребителя к производителю услуг ЖКХ |

|

Неразрывность производства и потребления услуг ЖКХ |

Непрерывность потребления продукции и услуг ЖКХ |

|

Наличие пространственных характеристик рынка услуг ЖКХ ' |

Невозможность отказа от потребления или высокие издержки исключения из потребления |

|

Диктат производителя (продавца) в силу отсутствия экономического воздействия потребителя на производителя услуг ЖКХ . |

Общественная значимость услуг ЖКХ |

значений, что особенно явно проявляется в условиях переходной экономики. Все это делает необходимым поиск новых подходов к выбору методов регулирования естественных монополий.

Неоклассическая парадигма, традиции которой длительное время лежали в основе концепции государственного регулирования естественной монополии, предполагает жесткие требования к информационной составляющей принятия решений субъектами естественной монополии. Государственное регулирование предстает в качестве инструмента достижения максимизации общественного благосостояния или достижения социальной справедливости через реализацию функции принуждения. Экономические инструменты регулирования (цены, налоги) встроены в систему принуждения и приобретают форму администрирования. В условиях неопределенности, высокого уровня политического и коммерческого рисков, ограниченной рациональности и склонности индивидов к оппортунизму наиболее реалистичными представляются институциональные концепции модернизации регулирования естественных монополий. В них внимание фокусируется на «провалах» рынка, но другой природы, обусловленной проблемами информационной асимметрии и оппортунистического поведения, неполноты рынков, «дефектами» в правах собственности. В этом случае государство должно обеспечить преодоление «фиаско» рынка, которым признается, в том числе, естественная монополия. Инструменты регулирования должны быть подобными рынку, то есть построенные на принципах добровольности, когда участники рынка стимулируются, а не принуждаются к участию в акциях обмена. Государственное регулирование предстает в таком контексте как процесс выработки институциональных соглашений. В центре внимания оказываются факторы, обеспечивающие их результативность: достоверность и схема предоставления информации, гарантии обязательств, механизмы стимулирования выполнения соглашений, механизмы разрешения споров. .

Исследование современных ■ форм институциональных соглашений позволяет уточнить их сущностные признаки: распределение полномочий между экономическими агентами; правила, структурирующие отношения в формализованном или неформализованном виде; взаимность обязательств контрагентов; добровольное вступление в трансакцию; общие ценностные установки для участников рынка. Институциональные соглашения выступают как способы координации между субъектами экономических отношений, которые не обязательно требуют всеобщности и универсальности, гарантирующих соответствие институтам. Она происходит в результате взаимодействий, в которых процедуры институциональной , проверки облегчены, а иногда и обойдены в пользу оценки результатов в более гибком формате уместного действия, как отмечает Л. Тевено. Формализация институциональных соглашений приобретает форму контракта, который предполагает наличие механизма его реализации с помощью принуждения.

Выявленные атрибутивные признаки исследуемой категории позволяют под институциональным соглашением понимать механизм управления трансакциями, обеспечивающий координацию взаимоотношений контрагентов рынка естественной монополии на основе согласования мотиваций и‘выявления экономических стимулов для каждого из них. В предложенной дефиниции внимание акцентируется на необходимости ограничить в практике регулирования локальных естественных мо-нополий-методы, базирующиеся на административном навязывании цены производителю и потребителю ее услуг. Административное ценообразование не позволяет предотвратить оппортунистическое поведение субъектов исследуемого рынка: потребители стремятся заплатить позже установленных сроков, скрыть реальное потребление услуг, а производители - увеличить издержки или ухудшить качество. При достижении добровольности вступления участников рынка локальной естественной монополии, в том числе на рынке жилищно-коммунального хозяйства, возможности выбора тарифной политики, обеспечения взаимности обязательств контрагентов цену (тариф) можно рассматривать как институциональное соглашение.

Решающим фактором выбора институционального соглашения являются особенности институциональной среды и экономической конъюнктуры, влияющие на уровень коммерческого и политического рисков. К числу основных параметров институциональной среды следует отнести: распределение прав собственности, стабильность решений, принимаемых в отношении конкретных отраслей; четкая спецификация обязательств производителей и потребителей услуг; разработка законодательной и нормативноправовой базы для осуществления политики регулирования, создание заслуживающих доверие институтов (в том числе органов регулирования, арбитражных инстанций). Важнейший элемент институциональной среды -ценностные установки экономических агентов и сложившиеся неформальные правила. В переходной экономике этот элемент институциональной среды оказывает существенное влияние на выбор институционального соглашения. Особенностью институциональной среды в России является рассогласование формальных и неформальных норм, которое препятствует эффективному функционированию формальных институтов, в том числе на рынке услуг ЖКХ. Медленная и трудная реализация реформы сектора жилищно-коммунальных хозяйства тому подтверждение.

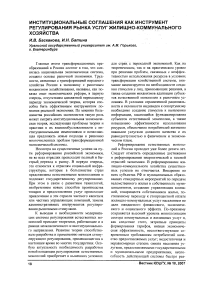

Для выбора адекватных институциональных соглашений на рынке услуг жилищно- коммунального хозяйства важно определить алгоритм комплексного анализа рынка естественной монополии для выявления характеристик изменения институциональной среды и особенностей формирующегося рынка услуг ЖКХ. Предлагаемый алгоритм анализа рынка естественной монополии включает три элемента: состав товаров; состав участников и связи между участниками; институциональные элементы, ограничивающие и стимулирующие поведение участников рынка (рис. 1).

На рынке жилищно-коммунальных услуг до сих пор не сформирован их покупатель в полном значении этого слова, то есть имеющий транзитивные предпочтения,, осуществляющий рациональный выбор и оптимизирующий свой потребительский набор. В соответствии с новым Жилищным кодексом каждый собственник жилья должен заключить договор на предоставление услуг с управляющей компанией, из чего следует, что граждане являются коллективными покупателями совместно потребляемых жилищно-коммунальных услуг через посредников, в роли которых выступают управляющие компании. Следовательно, граждане не могут контролировать объем и качество предоставляемых услуг, участвовать в формировании цен на них, не могут отказаться от потребления и не могут поменять своего посредника -управляющую компанию. Домохозяйства изолированы и неспособны юридически защитить свои интересы в индивидуальном порядке. Недоверие и слабое взаимодействие между домохозяйствами, муниципалитетами, поставщиками жилищно-коммунальных услуг, неясность многих нормативно-правовых и экономических вопросов тормозят развитие таких форм самоорганизации населения, как товарищества собственников жилья (ТСЖ). Данная структура управления позволяет снизить риски неопределенности для поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Специфика ценообразования на услуги ЖКХ состоит в том, что базой для тарификации являются лишь стандартные услуги, поскольку параметры новых услуг до сих пор не разработаны.

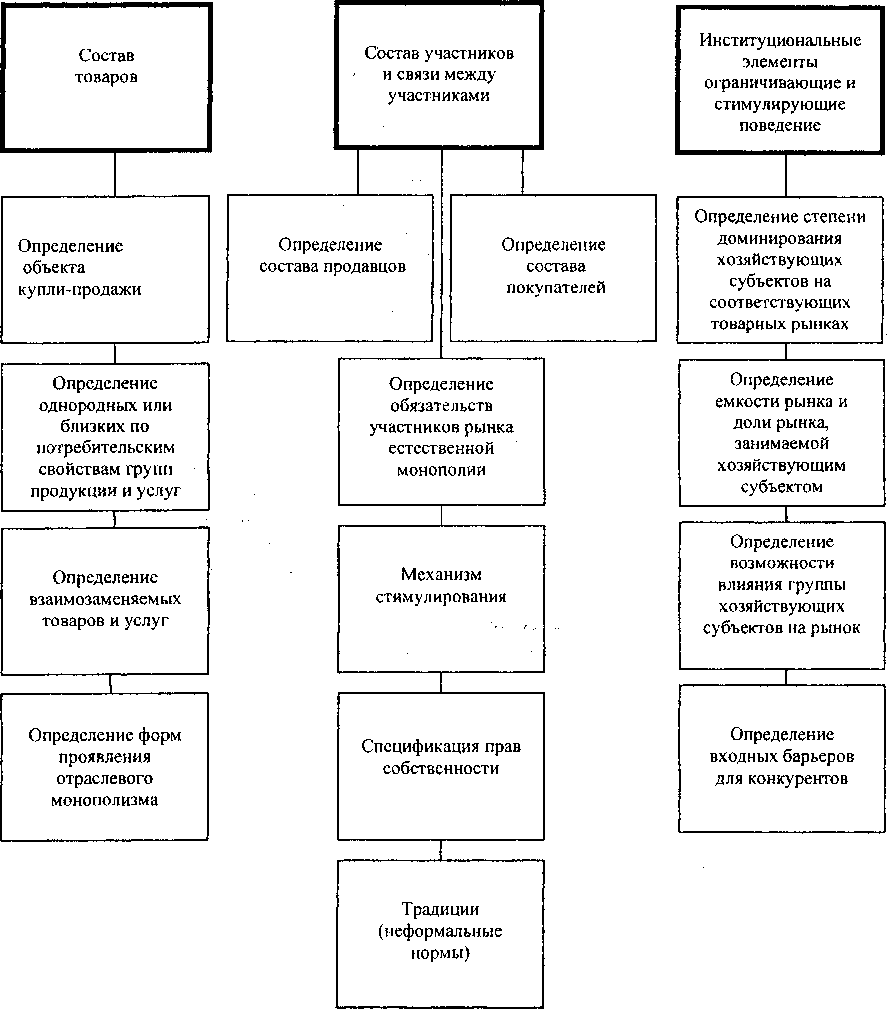

Тенденции изменения институциональной среды, а также особенности формирования рынка услуг ЖКХ показывают их тесную взаимозависимость и взаимообусловленность (рис. 2).

Принципиальным в вопросах формирования качественной институциональной среды является участие государства, которое

Рис. 1. Алгоритм комплексного анализа рынка естественной монополии

создает необходимые для этого процесса условия и обеспечивает их выполнение. В современной российской экономике неразрешенными остаются многочисленные проблемы, препятствующие эффективному функционированию рынка услуг ЖКХ. Отсутствие четкой спецификации прав собственности на исследуемом рынке, отсутствие сформировавшегося коллективного покупателя предполагают очень высокий уровень коммерческого риска для поставщиков и покупателей. Существенным фактором, препятст- вующим успешной реализации реформирования сектора и развития рынка услуг ЖКХ, является рассогласование формальных правил и неформальных норм. Высокий уровень неопределенности, обусловленный характеристиками российской институциональной среды, не позволяет участникам рынка естественной монополии получать выгоды от осуществления трансакций в полном объеме, что приводит к возникновению противоречий между основными участниками рынка естественной монополии.

Противоречия между потребителями и производителями услуг ЖКХ, отдельными группами потребителей услуг ЖКХ, отдель-

Результаты социологического опроса, проведенного среди потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства г. Екатерин-

Рис. 2. Взаимосвязь тенденций реформирования сектора ЖКХ и особенностей рынка услуг ЖКХ

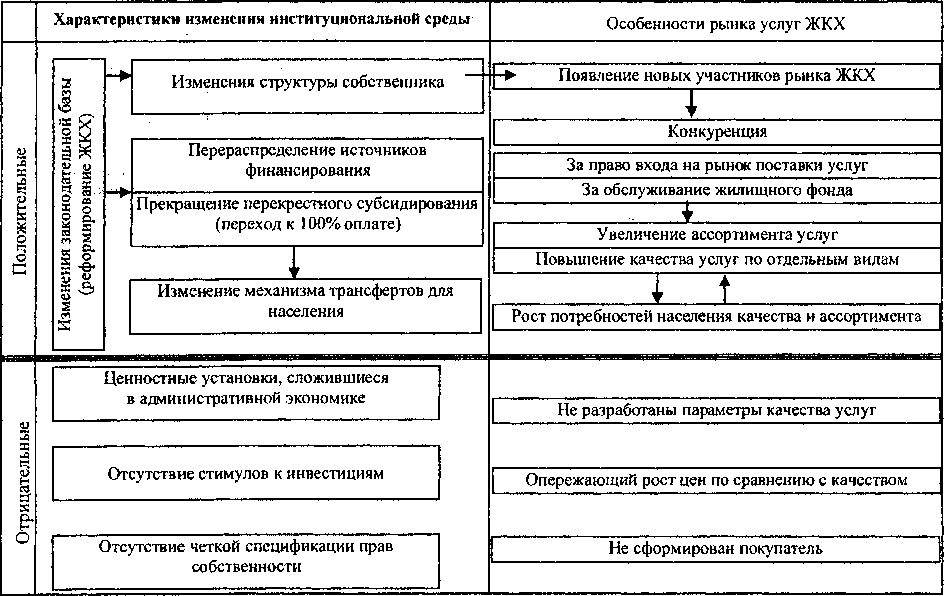

ными производителями услуг ЖКХ позволяют обозначить проблемы, возникающие при согласовании интересов участников и сформулировать критерии и условия, обеспечивающие выбор институциональных соглашений и их эффективную реализацию (рис. 3).

Противоречия между потребителями и производителями услуг ЖКХ проявляются, с одной стороны, в росте неплатежей за предоставленные услуги ЖКХ, а с другой, - в предоставлении потребителям услуг качества и ассортимента, несоответствующих возросшим требованиям. Резкое снижение платежной дисциплины проявляется сразу после очередного повышения тарифов, что увеличивает общую дебиторскую задолженность предприятий ЖКХ, а также обусловливает кредиторскую задолженность муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства или других обслуживающих организаций. Вместе с тем рост требований населения к качеству и ассортименту услуг ЖКХ не обеспечен производственными, финансовыми и кадровыми возможностями предприятий ЖКХ.

бурга (2005 г.), позволили выделить его сегменты, отличающиеся, прежде всего, различной степенью готовности потребителей к увеличению количества и качества потребления услуг ЖКХ и доверия к новым институциональным соглашениям в сфере функционирования ЖКХ. Вовлечение в экономический анализ доверительных отношений между экономическими субъектами помогает понять, как охраняется жизнеспособность экономики в условиях асимметричности информации, неполноты контрактов, неопределенности будущего. Доверие в данном случае - ожидание покупателя, что продавец не использует его меньшую информированность для продажи услуг по завышенной цене. Другой вариант приспособления покупателя - детализация договора о купле-продаже с фиксацией в нем параметров качества товара, обязательств продавца при несоответствии проданной услуги указанным параметрам.

Противоречия между поставщиками ресурсов (ресуроснабжающими предприятиями) и обслуживающими предприятиями ЖКХ проявляются в том, что ресурсоснабжающим предприятиям выгоден рост потребления, поскольку три четверти тарифа составляет оплата «отпущенных» ресурсов, так что счёта вы- ров. Вместе с тем''у поставщиков нет стимулов к экономии ■ ресурсов и модернизации сетей (технологическая монополия).

|

Цель согласования интересов между участниками рынка ЖКУ |

Критерии, обеспечивающие выбор институциональных соглашений |

|||||||||||||||||||||||||

|

Стандарты качества |

||||||||||||||||||||||||||

|

Интересы потребителей |

Интересы производителей |

Интересы государства, ' муниципалитета |

||||||||||||||||||||||||

|

Количественное требование |

||||||||||||||||||||||||||

|

Поставщики ресурсов |

Обслуживание жилищного фондов |

|||||||||||||||||||||||||

|

Порядок ценообразования |

||||||||||||||||||||||||||

|

Проблемы, возникающие при согласовании интересов участников |

||||||||||||||||||||||||||

|

Неопределенность и риск (вследствие продолжительных сроков контрактов) |

Гарантии прав собственности . для частных инвесторов четкая схема предоставления |

Гарантии свободного использования доходов от эффективного управления |

Финансирования предоставления услуг малоимущим слоям населения |

|||||||||||||||||||||||

|

Условия, обеспечивающие эффективную реализацию институциональных соглашений |

||||||||||||||||||||||||||

|

i i | 1 s § £ Й : s § В § S о й ю S а ° i я £ & |

S 2 S Э S § о S я У 2 О X S о о -е- « 2 § 1 3 S1& о 5 я я s 2 & с | з 9 S " А 8 ^ о. |

о о Эл d 5 § о - в' О m sr О Я Я Я я % я s g о 2 S g 2 g g о g о 5 о « S в S м g ° |

X | * § О t 5 В 5 S я | В я ц СО х 2 8 Й я 2 8 -S’ Ди |

S 2 я 01 s 1 |

cfi О CL i i $ u i S 5 й |

|||||||||||||||||||||

Рис. 3. Согласование интересов между участниками рынка ЖКУ ставляют на основе затратного подхода. Обслуживающим организациям выгодно оплачивать фактическое потребление ресурсов, но этому препятствует отсутствие свободных средств на установку измерительных прибо-

Противоречия между муниципальными и частными обслуживающими организациями приводят к «утечке» квалифицированного персонала в частные управляющие компании, оплачивающие выше их услуги. Частные управляющие компании заключают договоры на обслуживание преимущественно в новых или относительно новых домах, не требующих значительных капиталовложений в ремонт. Муниципальным организациям остаются старые дома, требующие постоянных вложений в текущий и капитальный ремонт, в них также проживает значительное число неплательщиков. Очевидно, что основная проблема кроется в противоречии между целями достижения экономической эффективности и социальной справедливости.

Анализ действующего порядка регулирования рынка услуг ЖКХ, в основе которого лежит затратный принцип ценообразования, позволяет выявить основные несовершенства системы формирования и утверждения тарифов: «непрозрачность» тарифов, отсутствие дифференциации тарифов в зависимости от качества (комфортности) предоставляемых услуг ЖКХ; закрытость процедуры утверждения тарифов (неопределенность).

В целях совершенствования регулирования рынка услуг естественной монополии основным методом должны стать институциональные соглашения в различных формах: концессия (торги за франшизу), тарифное соглашение. Их базовыми принципами могут быть альтернативность институциональных соглашений (учет специфики тарифного регулирования в зависимости от вида предоставляемых услуг и уровня конкурентности рынка, на котором они предоставляются; дифференциация тарифов в зависимости от качества (комфортности) предоставляемых услуг

ЖКХ; реализация принципа продажи набора услуг в одном пакете в сочетании с возможностью управления объемами услуг индивидуального потребления, а также контроля объемов и качества услуг коллективного потребления и информационная прозрачность (учет фактических объемов потребления, открытый характер процедуры утверждения тарифов путем введения в состав комиссий представителей населения - ТСЖ и обслуживающих организации).

На основе сформулированных принципов становится возможным предложить адекватный механизм формирования тарифных соглашений на услуги ЖКХ, обеспечивающий согласование интересов субъектов естественной монополии и включающий в себя несколько этапов. На первом этапе осуществляется комплексный анализ конкретного рынка услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным сектором (алгоритм анализа предложен на рис. 2) с целью определения уровня конкурентности (типа) рынка и определяется специфика институциональных соглашений. Сравнительные преимущества конкретного институционального соглашения определяются возможностями стимулирования снижения уровня неопределенности с наименьшими издержками (табл. 2). -

На втором этапе, когда тип рынка предоставляемых услуг ЖКХ идентифицирован, формирование тарифа возможно двумя путями.

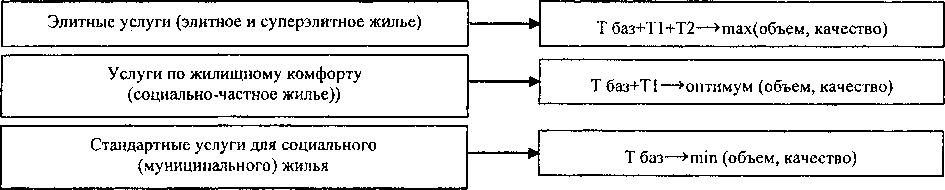

ги. Выделенные наборы услуг позволяют предложить соответствующие виды тарифов, которые дифференцируются в зависимости от приобретаемого набора. Базовый тариф устанавливается на минимально необходимый набор стандартных услуг. Второй тариф применяется для оплаты дополнительного комплекса услуг, обеспечивающих оптимальную комфортность проживания как собственников, так и нанимателей жилья. Наконец, третий тариф служит ценой на услуги, обеспечивающие максимальную удовлетворенность разнообразных (индивидуальных) потребностей собственников жилья (рис. 4).

При определении тарифов на услуги по жилищному комфорту должны также использоваться принципы рыночного ценообразования, используемые при продаже услуг в одном пакете, когда покупаемый набор услуг должен стоить покупателю меньше, чем при покупке каждого блага в отдельности. При этом важно, чтобы покупатели услуг жилищно-коммунального хозяйства имели возможность выбора: приобретать весь набор услуг, либо только некоторые или даже одну. В последнем случае возникает задача определения такого размера скидки за приобретаемый комплект услуг, которая сможет заинтересовать клиента в покупке всего пакета услуг, а не каждой услуги в отдельности.

Реализация принципа информационной прозрачности утверждения тарифов предполагает, что в состав уже созданных и постоянно действующих региональных энергетических комиссий должны быть введены представители исполнительной и представительской власти муниципального образования, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, населения (председатель ТСЖ, например). Комиссии в указанном составе не только осуществляют функции по регулированию тарифов, но (дополнительно) регулируют цены на услуги предприятий-монополистов, проводят мониторинг качества их услуг, а

Рис. 4. Наборы услуг ЖКХ по уровню обслуживания и тарифные схемы их оплаты

также мониторинг качества услуг и рыночных цен, обслуживающих жилищный фонд предприятий. Комиссии действуют постоянно, при этом члены комиссий должны подвергаться ротации. Важным представляется также сравнивать выгоды, получаемые от возможного снижения цены на услуги, ведущего к уменьшению потерь общественного благосостояния и увеличению потребительского излишка,: с издержками, связанными с функционированием органов регулирования, в частности, с затратами на мониторинг. Также при переходе к институциональным соглашениям, предполагающим более масштабное участие частного сектора в предоставлении услуг, особо важной становится достоверность обязательств правительства сохранять стабильность институциональной среды и гарантировать необратимость хода реформ.

Предложенные подходы к регулированию локальной естественной монополии позволяя- ют достичь приоритетной цели - компромисса между экономической эффективностью и социальной справедливостью. В долгосрочной-перспективе заявленная цель может быть достигнута только за счет распределения правомочий и системы стимулов, создаваемой в рамках той или иной институциональной альтернативы. Подходы к тарифам как к институциональным соглашениям между участниками рынка естественной монополии должны способствовать снижению трансакционных издержек, снижению уровня неопределенности институциональной среды, уровня рисков, улучшению качества функционирующих на рынке услуг институтов. Все это будет способствовать осуществлению инвестиций в содержание существующих сетей и создание новых и одновременно обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей услугами должного качества и равнодоступность жизненно важных услуг в физическом и экономическом плане.