Институциональные тенденции влияния миграционных процессов

Автор: Багреева Елена Геннадиевна, Минич Дарина Савишевна

Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy

Рубрика: Политика и экономика Евразии

Статья в выпуске: 6 (37), 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: Исследование влияния миграционных процессов на институциональные сферы жизни общества. Методология: Использовались историко-правовой, формально-юридический, аналитический методы. Результаты: В статье выделены социокультурные проблемы проникновения, наслоения, отторжения, обособленности, к которым приводят миграционные процессы. Рассмотрены два типа культуры: культура индивидуализма и коллективизма, показаны плюсы и минусы каждой из них. Именно конфликт культур лежит в основе межгосударственных проблем, ведь люди всегда стараются сохранить свои корни и свою идентичность даже после смены места жительства. В статье рассмотрены разнообразные способы ведения миграционной политики, которая проводится с учетом потребности рынка труда, экономической ситуации в стране и настроений в обществе. На примере ФРГ, США, РФ и других стран показано различное отношение к мигрантам. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является попыткой рассмотреть институциональные тенденции влияния миграционных процессов. Данная тема актуальна сегодня, в век глобализации и высокой миграции.

Миграционные процессы, институциональные тенденции, конфликт культур

Короткий адрес: https://sciup.org/140240592

IDR: 140240592

Текст научной статьи Институциональные тенденции влияния миграционных процессов

Бурные миграционные процессы последних десятилетий в Европе, Америке и на Ближнем Востоке приковывают внимание к появившимся проблемам в различных государствах не только самих жителей этих стран, но и политиков и юристов, социологов и политологов, культурологов и психологов.

В современной палитре экономических теорий, несмотря на возникновение большинства из них в начале прошлого века, особое место занимает социально-институциональная концепция. Рост промышленности стимулировал ученых к осмыслению кардинально меняющихся экономических условий и связанных с ними отношений. В начале ХХ века сложившаяся историческая школа Германии (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф и др.) с ее многоаспектностью подходов к анализу, в том числе и социально-экономических отношений, явилась интеллектуальным стимулом многофакторного анализа экономики. Широко понимая institutum, Т. Веблен, Дж. Ком-монс, У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт и другие уже рассматривали экономику как систему, где отношения между хозяйствующими субъектами складывалиcь под влиянием экономических и внеэкономических факторов.

Именно анализ экономических и внеэкономических факторов больше ста лет назад позволил сформулировать такие недостатки капитализма, как насилие монополий, издержки свободной рыночной стихии, растущая милитаризация экономики, отдельные пороки «общества потребления» (такие как бездуховность и т. д.). При размышлении над проблемами столетней давности и сравнении их с сегодняшним днем кажется, что социально-экономические отношения в мире либо стоят на месте, или были заморожены, а люди замерли... – настолько актуальны они и сегодня.

Однако… Концептуальные идеи институционально-социологического направления доказывают постоянное изменение экономики, рыночного пространства, обусловливая закономерный переход от одной экономической модели к другой. Обнадеживающей звучала идея развития по восходящей линии к высшей морально-этической цели как прогноз преодоления противоречия задач бизнеса и потребностей человека.

Сегодня складывается биполярная картина проблемы преобразования, институциональных тенденций. С одной стороны, научно-технический прогресс, цифровизация общества, включая экономические отношения, уравнивает участников общественных отношений, преодолевая социальные противоречия, поднимаясь на новую ступень «бесконфликтной общественной эволюции общества» (так родилась теория конвергенции: Р. Арон, Я. Тинберген). С другой стороны, мировые миграционные процессы оказывают существенное влияние на социально-экономические преобразования, осложняя социальные противоречия, создавая конфликтную среду.

Мировой миграционный процесс (и это доказывают цифры в приведенных таблицах [1]), затрагивая институциональные преобразования, так или иначе, проникает во все сферы жизни государств: от политики, права и экономики до образования и культуры. Как же влияют миграционные процессы на институциональные тенденции общественных отношений?

Первые миграционные процессы были обусловлены расселением людей на свободные земли по всему миру. Массовая миграция в XVI—XIX веках носила двусторонний характер: с одной стороны, жители Европы устремились в Америку, Южную Африку и Австралию, осваивая пустующие пространства. С другой стороны, Америку заселили чернокожими рабами, привезенными из Африки. По окончании Второй мировой войны миграционные «реки» потекли из развивающихся стран в страны с развитой экономикой.

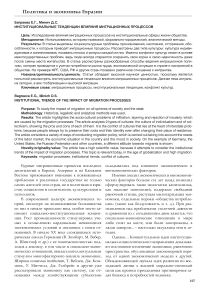

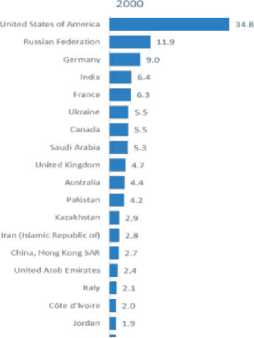

Таблица 1

Статистика миграции: 20 крупнейших стран или территорий происхождения международных мигрантов (2000 и 2017, млн)

2000 2017

Источник: MigrationReport2017_Highiights

Причин миграции множество: мы оставим их рассмотрение политологам, социологам и другим ученым, поскольку фокусом нашего внимания являются институциональные изменения, тенденции, обусловленные миграционными процессами.

Сегодня миграционные процессы привели к социокультурным проблемам проникновения, наслоения, отторжению, обособленности и ряду других, т. е. к таким биполярным тенденциям в силу, прежде всего, типа культуры народов, вступающих во взаимоотношения.

Кросс-культурные исследования разных стран и народов помогли соотнести особенности их культур, развития экономики и систем права с выявленными стереотипами поведения их представителей, поскольку культура — это и история народа, его убеждения, традиции, привычки и ценности. Эти различия, заложенные природой, передающиеся в наших генах и являющиеся результатом образовательно-воспитательного процесса, идентифицируют нас в группе, формируя на новом этапе поколенного развития мировоззрение, ценности и приоритеты.

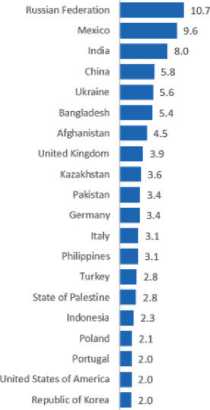

Таблица 2

Статистика миграции: топ–15 стран, в которых проживает наибольшее число мигрантов из одной страны или территории (2000 и 2017, млн)

Источник: MigrationReport2017_Highlights

Исследователи традиционно различают культуры коллективизма (например, Южная Италия, Корея, Португалия, Япония, Китай, большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки) и индивидуализма (США, Австралия, Великобритания, Канада, Швеция, Бельгия, Дания, Франция и др.) – это принципиально иные базовые ценности, установки, правила поведения.

Из преимуществ индивидуализма выделяют мультикультурализм, демократию, а также делают акцент на правах отдельной личности. Наказывается один человек и только за свои проступки в соответствии с законом. Вместе с тем индивидуализму сопутствуют одиночество и семейные конфликты, разводы и отчуждение, детская преступность и ранняя беременность, наркотики и самоубийства, психосоматические расстройства и убийства. Моральные авторитеты отсутствуют, и все держится на законах. Исследования показали, что высокая ценность и ожидание богатства негативно коррелируют с успехом и благосостоянием, когда деньги – основной мотив поведения личности. Оказалось, что поведенческие нарушения и преступления выше среди материалистов. Также высокий уровень дистрессов связан с высоким стремлением к власти, с желанием контролировать, подавлять других [2].

Сутью культуры индивидуализма, как известно, является нацеленность людей на разрешение конфликта легальным путем. Такому обществу требуется большее количество юристов и судов, чем в коллективистских культурах, где конфликт разрешается неформально, с использованием посредников – авторитетных родственников или знакомых.

В традиционных культурах коллективизма, с одной стороны, обычно ниже уровень преступности, что связано с типом социализации – забота о детях, поощрение взаимной зависимости позволяют избежать проблем, связанных с преступностью, алкоголизмом и наркоманией. С другой стороны, авторитаризм и давление на личность в коллективистских культурах выше – детей часто заставляют выбирать не то, что нравится им самим, а то, что нравится родителям. При коллективистской культуре в масштабе общества выше вероятность автократических режимов, в которых часты преследования инакомыслящих, велика конкуренция между отдельными группами за власть [3].

Торстон Селлин, опубликовав еще в 1938 году работу «Конфликт культур и преступность» [4], доказывая криминогенный характер этого феномена, привлек внимание к более широкому кругу проблем. Сущность конфликта культур заключается в различных воззрениях на жизнь, привычках, стереотипах мышления и поведения, когда различные ценности лежат в основе разногласий, а иные идеалы в жизни не вызывают уважения, сочувствия и сопереживания, и при отстаивании их возникает стойкое неприятие, приводящее к конфликтам.

За прошедшее столетие мы не раз констатировали не только внутригосударственные, но и межгосударственные проблемы, в основе которых лежал конфликт культур.

Современные ученые (Г. Хофстад, американский социолог А. Коэн [5] и другие) также указывают на институциональные социокультурные тенденции, движущей силой которых является миграция. «Столкновение культур оказалось весьма непростым делом. Людям чрезвычайно трудно отказаться от своей культуры и адаптироваться к другой, новой. Столкновение культур обычно приводит к конфликтам и противостоянию. Люди хотят сохранить свои корни и свою идентичность даже после смены места жительства» [6]. Высказанное Р. Капусцинским суждение основано на анализе миграционных процессов и дает развитие идеи социально-психологического институционализма (Т. Веблен) как одного из направлений теоретической экономики.

В свою очередь, и местные жители отстаивают свою идентичность. В Гамбурге (Германия) появилась реклама детского сада Kita Rabenhorst, где одним из преимуществ учреждения называлось «малое число детей из семей мигрантов». Общественность возмутило такое заявление, и брошюра была переписана. После этого в ряду таких достоинств, как расположение в престижном районе, преобладание детей из обеспеченных семейств, появилась фраза: «Наш детский сад открыт для девочек и мальчиков, низких и высоких, сильных и слабых, больных и здоровых, упитанных и худых — независимо от того, немецкого они происхождения или из семей мигрантов». Подобный пример толерантности – скорее исключение.

Опыт зарубежных стран (например, Австралии, куда приглашают к проживанию высококвалифицированных специалистов, и отрицательный – Германия, юг Италии и другие европейские страны, где неконтролируемый поток мигрантов создал разного рода проблемы у местного населения) неодинаков. Каждое государство сегодня вырабатывает миграционную политику с учетом потребности рынка труда, экономической ситуации в стране и настроений в обществе.

Экономически развитая Германия, проявив невиданный гуманизм, популизм и демократизм, сегодня страдает от огромного количества мигрантов. Проблема распределения нелегалов была одной из главных причин недавнего внутриполитического кризиса в ФРГ. Кроме того, возникли и межгосударственные проблемы: канцлер Германии А. Меркель и глава венгерского правительства В. Орбан не смогли договориться по вопросу миграционной политики. Венгрия отказалась принимать назад беженцев, даже уже зарегистрированных в этой стране [7].

Институциональная тенденция влияния на миграционные процессы в ФРГ путем издания законов и судебных постановлений реализует социально-правовой институционализм (Дж.Р. Ком-монс), провозгласивший основой экономического развития юридические отношения. Так, на рассмотрение Правительства в ближайшее время будет вынесен закон о миграции, который должен регламентировать регистрацию мигрантов и их положение в обществе. Также суды республики в январе–мае 2018 года приняли решение о депортации 24 тыс. мигрантов. Но, к сожалению, полицейские смогли исполнить постановления лишь в отношении 11 тыс. мигрантов (меньше 50 %!): влияние судебных решений не столь значительно, как хотели бы этого немцы.

Конечно, каждая страна, учитывая рекомендации международного права, формулирует свою позицию по отношению к мигрантам. Так, например, Эстония, в которой число украинцев, получивших разрешение на краткосрочную работу и срочный вид на жительство в 2018 году, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом и в десять раз, если сравнивать с 2014 годом, посчитала для себя возможным принять таких «гостей». Однако основой данного решения эстонцев явился экономический расчет на помощь ЕС.

Следует признать, что есть и страны, придерживающиеся другой позиции: Австрия, например, отказалась подписывать договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, осознавая степень ответственности перед своими гражданами.

Государства, прежде всего, решают вопрос о необходимости дополнительных трудовых ресурсов, понимая, что подавляющее большинство мигрантов – это мужчины среднего возраста, очень часто имеющие лишь начальное образование, владеющие базовыми навыками профессиональной деятельности.

Однако, получая малоквалифицированную и низкооплачиваемую работу, мужчины перевозят свои семьи, как правило, с неработающими женами и большим количеством детей. В свою очередь, решение возникающего комплекса социально-экономических и социокультурных проблем становится задачей социальных служб каждого государства.

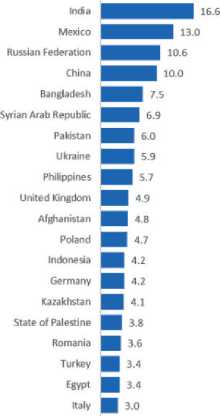

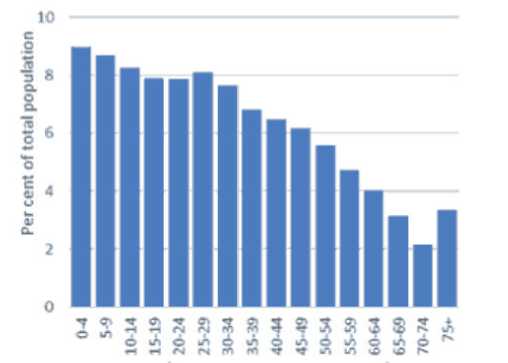

Таблица 3

Возрастное распределение всего населения

Общая численность населения

I

Рабочий возраст

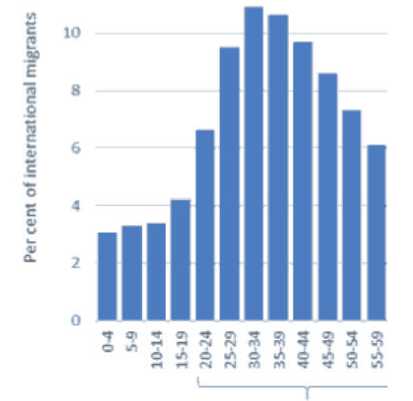

Таблица 4

Возрастное распределение международных мигрантов

М еждународные мигранты

Рабочий возраст

Следует понимать, что необдуманная миграционная политика создает условия для межгосударственных конфликтов, приводя в движение институциональные устои государств, в основе которых также лежит конфликт культур. Так, сегодня два движущихся каравана из четырёх тысяч мигрантов из Гондураса и Сальвадора к американской границе беспокоят жителей приграничных районов [8]. Руководство США отправляют более 5 тысяч военных на границу с Мексикой для ее охраны. Госсекретарь США Майк Помпео, поддерживая президента Д. Трампа, выступающего против нелегальной миграции, пообещал, что мигранты ни при каких обстоятельствах не перейдут границу с Америкой. Ситуация накаляется с каждым днем: на фоне заверений Д. Трампа, что американские военные не станут стрелять в беженцев из Центральной Америки, даже если те будут закидывать солдат камнями, Пентагон сообщил, что все военнослужащие, направленные на границу с Мексикой, намерены действовать в соответствии с правилами ведомства по применению оружия. Более того, не останавливаясь в реализации своего решения, Д. Трамп планирует ввести в стране режим ЧП.

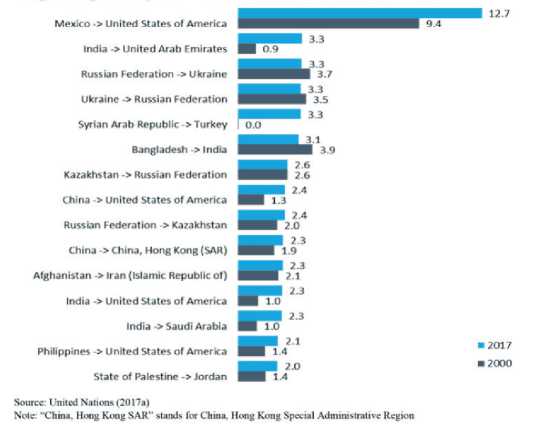

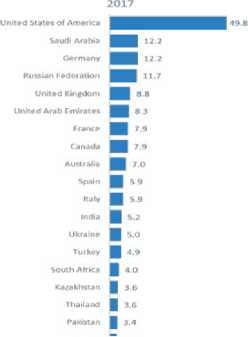

Таблица 5

Статистика миграции 20 стран, в которых проживает больше всего международных мигрантов

Источник: MigrationReport2017_Highlights

Таким образом, миграционные процессы обусловливают не только внутригосударственные институциональные изменения, но и приводят к международным конфликтам, поскольку цели и задачи миграционной политики государств различны. Каждое государство, взвешивая все плюсы и минусы притока мигрантов, принимает те или иные меры, включая законодательные акты, обеспечивающие институциональные изменения.

Политика РФ в области миграционных процессов, прежде всего, основывается на принципах и нормах международного права в области защиты прав мигрантов, недопустимости их дискриминации по признаку расы, пола, национальности, происхождения и т. д.

Концепция социально-правового институционализма (Дж.Р. Коммонс), последователи которой основой экономического развития провозгласили юридические отношения, легла в основу российской позиции в отношении миграционных процессов.

Современная Россия проводит взвешенную миграционную политику, анализируя потребность в трудовых ресурсах, не нарушая социокультурного баланса наций и народностей, как в отдельных регионах, так и по всей стране в целом. Как видно из таблицы 5, процент мигрантов в России практически не меняется, что позволяет стра- не переживать эволюционную трансформацию, взаимовлияние и синтез двух базовых культур. Мы являемся свидетелями рождения иного типа культуры на основе баланса ценностей индивидуалистической и коллективистской культуры. На наш взгляд, именно этот баланс, закрепленный в законодательстве, создает условия для экономической стабильности государства.

Правовую основу регулирования миграции в РФ составляют: Конституция РФ, Федеральный закон № 12 «О вынужденных переселенцах», «О гражданстве Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «О размере единовременного денежного пособия и порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем» и иные нормативные акты. Кроме того, в РФ приняты Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996 № 114-ФЗ и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

В указанные законы внесены поправки по изменению правил въезда, оснований для депортации, положения трудовых мигрантов. Вероятно, ситуация на российской границе на Дальнем Востоке страны потребует от России пересмотра отношения к визовому режиму, проведения протекционистской миграционной политики, которая бы отвечала интересам внутренней политики и безопасности России в целом.

Проанализировав все плюсы и минусы, президент РФ В.В. Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников заявил, что подписал новую концепцию государственной миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства для соотечественников.

Современные институциональные тенденции государств во многом зависят, во-первых, от миграционной политики и, во-вторых, от путей решения проблем мигрантов, а экономический эффект институциональных преобразований обусловлен не только выбором того или иного направления теоретической экономики, но преодолением и преобразованием конфликта культур в социокультурную стабильность государства.

Список литературы Институциональные тенденции влияния миграционных процессов

- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404).

- Багреева Е.Г. Социокультурные основы ресоциализации преступников: дис.. д-ра юрид. наук. М., 2001.

- Багреева Е.Г. Об этнокультурных причинах преступности//Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2.

- Sellin T. Culture Conflict and Crime. N.-Y., 1938.

- Cohen A. Delinqent Boys, The Culture of the Gang Glencoe. N.-Y., 1955.

- Капусцинский Р. Столкновение культур и идентичности. Социологические аспекты мультикультурализма в эпоху общественных перемен//Культурно-историческая психология. 2008. № 4 . URL: http://psyjournals.ru/kip/2008/n4/Bodziany_full.shtml/

- https://www.gazeta.ru/politics/2018/07/05_a_ 11827555.shtml.

- https://russian.rt.com/world/news/565143-ssha-granica-karavan-migrantov.