Институциональный аспект семейной политики ФРГ: опыт для России в свете национальных проектов

Автор: Капогузов Евгений Алексеевич, Чупин Роман Игоревич, Харламова Мария Сергеевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Мировой опыт

Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Выход из демографической ловушки является приоритетом национальной политики в России. Для его реализации принят проект «Демография». Целью исследования выступает обзор текущих трендов европейской семейной политики на примере Германии и выявление возможностей по применению зарубежного опыта при совершенствовании институционального обеспечения семейной политики в РФ. В работе используются методы институционального и статистического анализа. В отличие от исследований других авторов для оценки эффективности и достаточности разрабатываемых дорогостоящих мер в России в статье был проведен институциональный анализ трендов европейской семейной политики на примере Германии, которая характеризуется схожей с Россией институциональной логикой семейной политики. Семейная политика в Германии основывается на увеличении государственных расходов на создание развитой системы социальной инфраструктуры. В обеих странах реализуется приоритет роста коэффициента рождаемости и развития социальной инфраструктуры, позволяющей женщинам не отказываться от карьеры, однако предполагается, что для России последствия этого окажутся более существенными. В качестве результата ускоренного строительства детских садов в крупнейших агломерациях ФРГ демонстрируется прирост рождаемости. Однако большая часть такого эффекта вызвана миграционной волной 2015 года, тогда как иммигранты нечувствительны к реализуемым мерам. Кроме того, это приводит к оттоку населения из других регионов. Значимость статьи заключается в том, что рассмотрение противоречий между различными траекториями семейной политики в ФРГ на протяжении 20 последних лет позволило выявить возможности использования зарубежного опыта при совершенствовании институционального обеспечения семейной политики в России. На базе проведенного анализа и опыта ФРГ предложены рекомендации в сфере социально-экономической политики, которые могут специфицировать параметры национального проекта «Демография» в части учета региональной демографической ситуации.

Семейная политика, коэффициенты рождаемости, институциональное регулирование рождаемости, дискретные институциональные альтернативы, национальный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/147236372

IDR: 147236372 | УДК: 314.07:314.5.063 | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.16

Текст научной статьи Институциональный аспект семейной политики ФРГ: опыт для России в свете национальных проектов

Одной из ключевых стратегических целей национального развития России, озвученной Президентом РФ во время послания Федеральному Собранию в 2020 году, является выход из «демографической ловушки»1. Для ее реализации в РФ принят национальный проект «Демография», призванный обеспечить «сбережение населения» и придать долгосрочный импульс экономическому развитию за счет инвестиций в человеческий капитал. Однако, по мнению В.К. Фальцмана: «Национальный проект «Демография» предусматривает дорогостоящий комплекс мер по стимулированию роста рождаемости и продолжительности активной жизни населения в период до 2024 г. Но одних этих мер для сдерживания депопуляции недостаточно» [1, с. 7].

Так, уже в октябре 2020 года Правительство Российской Федерации обновило прогноз по численности населения. Согласно ему, к 2024 году ожидается сокращение численности россиян на 1,2 млн человек2. Такое снижение, по мнению российский ученых, имеет как чисто демографическое [2], так и институциональное основание [3]. Последнее было определено в январе 2021 года В.В. Путиным на Всемирном экономическом форуме в Давосе как «ценностный кризис, который оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки»3.

Действительно, на сегодняшний день в мире набирают популярность нетрадиционные семейные отношения, происходит постепенная деинституционализация брака [4]. В широком смысле деинституционализация означает расслоение института [5], при котором фиксируется размывание норм и правил с точки зрения их влияния на различные слои общества. Деинституционализация брака в европейских странах привела к тому, что «старые» формы семейных отношений утратили доминирующие позиции и бескомпромиссные директивы.

Российская Федерация в этом плане остается «заповедником» старых семейных ценностей [6], но продолжает испытывать угрозы депопуляции4. Особенно остро проблемы института семьи в России обнажила пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечает О.Г. Исупова, в свете резкого изменения «рутины повседневности» российские семьи могут столкнуться со многими проблемами, что способно обострить и так нестабильную демографическую ситуацию [7].

На фоне привычных и новых вызовов воспроизводству населения России власти осуществляют конверсию института брака в конституционных поправках, принимают беспрецедентные в современной истории меры поддержки семей и рождаемости [8]. Вместе с тем, в ряде европейских стран, имеющих схожие с Россией проблемы демографического характера, многие из предложенных Президентом и Правительством РФ мер поддержки брачности и рождаемости уже реализованы, причем привели к противоречивым результатам. Например, в ФРГ, где забота о семье заложена в статью 6.1 Конституции, с начала XXI века был реализован практически полный перечень предлагаемых российским правительством мер семейной политики [9], однако уже в 2019 году наметилось существенное снижение темпов уровня рождаемости (прирост составил лишь 0,6%). Также в 2020 году отмечается сокращение численности трудоспособного населения на 0,9%, в частности, в Тюрингии, Саксонии,

Саксонии-Анхальт, Бранденбурге, Мекленбурге – Передней Померании каждый пятый работник старше 55 лет5.

Целью нашего исследования выступает обзор текущих трендов европейской семейной политики на примере Германии и выявление возможностей использовать зарубежный опыт при совершенствовании институционального обеспечения семейной политики в России. Исходя из данной цели задачи исследования состоят в: 1) рассмотрении специфики германского варианта реализации семейной политики в контексте экономической теории домохозяйства с позиций институционального усиления инфраструктурной и финансовой поддержки семей с детьми; 2) рассмотрении результатов демографического перехода в семейной политике Германии; 3) раскрытии противоречий и возможных уроков немецкого опыта для российской семейной политики.

Методологические основы институционального анализа семейной политики

Фундаментальные основы семейной политики базируются на двух концепциях, существующих в рамках современной экономической теории домохозяйства (the new economics of the family): традиционном (беккерианском [10]) и трансакционном [11] подходах.

Традиционный подход не заглядывает внутрь «черного ящика» внутрисемейных отношений, допуская абсолютную рациональность демографического поведения. В данном контексте семейная политика не должна ограничивать свободы брачного рынка, а также права домохозяйств на бездетность. При трансакционном подходе, в свою очередь, семья и брак становятся институционализированной формой «отношенческого» контракта с характерными признаками: регулярным взаимодействием партнеров в браке и наличием семейного капитала (marital-specific capital), что обеспечивает снижение рисков развода. Поэтому трансакционный подход обладает большей объяснительной силой, позволяет рас- смотреть процессы трансформации семейных отношений [12] и возникновения, помимо традиционных брачных отношений, бракоподобных союзов (сожительства или «гражданских браков») [13].

Многие из данных форм находят свое место в институциональной среде европейских стран. Таким образом, «ценностный кризис» в новейшей истории связан с появлением новых дискретных институциональных альтернатив [14] семейной политики. Если в России и ряде государств Восточной Европы не возникает установленных законодательством брачных прав и обязанностей, то во Франции и Германии подобные союзы получили правовой статус. В частности, в Германии с 2005 года действует норма Социального Кодекса (Zweite Buch Sozialgesetzbuch), согласно которой члены бракоподобных союзов, образующие «сообщества потребления» (Bedarfsgemeinschaft), могут заключать партнерские соглашения об использовании имущества. В свете этого основная альтернатива семейной политики связана с «де-фамилизацией» [15].

Одним из ключевых признаков дефами-лизации стало принятие в 2008 году специального закона о демографической поддержке – Kinderforderungsgesetz 2008 [16; 17], ставящего своей целью открыть женщинам доступ на рынок труда посредством развития различных организационных форм воспитания детей и ухода за ними (обозначаемых как «Kita»). Речь идет в первую очередь об инвестициях в строительство детских садов (Kindergarten) и развитие прочих институциональных форм, реализующих функции по присмотру (Aufpassung) и уходу (Betreuung) [18] за детьми. Так, согласно данным немецкого статистического ведомства, в том или ином виде присмотр в Kita получают 93% детей в возрасте от 3 до 5 лет, а число таких структур составляет 567006.

Согласно данным Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, в период с 2007 по 2014 год были профинансированы расходы на строительство и содержание инфраструктуры ухода за детьми в объеме около 5,4 млрд евро [19], что привело к созданию 780 тысяч мест в детских садах [20, с. 92].

Несмотря на ряд усилий в рамках расширения роли «отцовства» в воспитании детей, а также наличие законодательных и институциональных стимулов к соучастию в воспитании детей, в Германии так и не создано достаточно условий, для того чтобы мужчины могли совмещать отцовство и карьеру. Согласно исследованию С. Зерле и Й. Крок, 68% молодых отцов по-прежнему не могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком из-за трудностей с сокращением количества рабочих часов, хотя готовность не только нести финансовую ответственность за благополучие семьи, но и уделять больше внимания общению с детьми оценивается достаточно высоко [21].

С точки зрения «евроскептиков», неолиберально-феминистский концепт «образованной и состоявшейся в карьере женщины с большой трудовой занятостью», противостоящий «образу женщины как матери и хранительницы домашнего очага», является негативным для качественной семейной политики: он приводит к тому, что молодые девушки начинают смотреть на детей как на «балласт», препятствующий карьерному росту. Это объясняется, в частности, реакцией «евроскептиков» на трансформацию семейной политики ФРГ: от консервативной модели к более ориентированной на устойчивость и инклюзивность (в «скандинавском стиле»), которую характеризуют как «эгалитарную и гендерно-чувствительную».

В результате «ценностного кризиса» возраст матери при рождении первого ребенка постоянно повышается; каждая пятая женщина отказывается иметь детей; число маленьких детей, воспитываемых при минимальном участии матери, постоянно растет; увеличивается число матерей-одиночек; многодетные семьи оказываются социально незащищенными, родители новорожденных детей вынуждены брать «дополнительную нагрузку, чтобы прокормить семью» [22, с. 54].

Несмотря на признаки «ценностного кризиса» в Германии [23], семейная политика, по мнению немецких ученых, может рассматриваться как реальные практики поддержки традиционной семьи [24]. Так, структурные альтернативы семейной политики в Германии могут быть связаны с «рефамилизацией», когда женщина реализует традиционную приоритетную семейную функцию матери, ассоциируемую с принципом «трех К» (Kinder , K che, Kirche – дети, кухня, церковь), получая за счет мер социальной политики возможность заниматься домохозяйством в рыночной среде и обеспечивать детям эффективную социализацию. Также следует отметить, что акцент на «детопроиз-водстве» противоречит ценностно-культурным установкам и практикам развитых стран [25]. Это ставит под сомнение возможность реализовать цель повышения суммарных коэффициентов рождаемости, создавая возможности лишь их поддержания в отдельных странах, в частности Франции, Швеции, Финляндии и других [26, с. 119].

Результаты анализа демографического поворота в семейной политике ФРГ

Согласно подходу Эспинг-Андерсена, вариации семейной политики, как составляющей вариаций государств благосостояния, делятся на три типа: либеральный, консервативный и социал-демократический (скандинавский) [27]. М. Буйярд отмечал: «Семейная политика для государств благосостояния будет играть в ближайшее десятилетие ключевую роль, так как такие ее инструменты, как детские пособия (Kindergeld), пособия для родителей (Elterngeld), инфраструктурные меры (Kinderbetreuung) поддерживают одновременно разные цели, а именно борьбу с бедностью, образование, справедливость, участие на рынке труда и рост рождаемости» [25].

Дискуссия насчет комплементарности целей семейной политики в ряде европейских стран свидетельствует о противоречивости результатов. Часть авторов придерживается скептической позиции [28], другие отмечают позитивную взаимосвязь между семейной политикой и деторождением [29]; ряд авторов [24; 30] свидетельствуют о неоднозначности подобных взаимосвязей. На наш взгляд, помимо факторов «ценностного кризиса», воздействующих на падающие коэффициенты рождаемости, в западных странах можно отметить возникшие в последнее десятилетие специфические факторы, вызывающие дополнительные сложности в реализации семейной политики, в частности рефамилизацию, политический и миграционный факторы.

Рефамилизация объясняется в первую очередь отрицательной динамикой показателей суммарных коэффициентов рождаемости (СКР) за последние 50 лет. Взаимосвязь между семейной политикой и СКР позволила говорить о «демографическом повороте», в рамках которого наибольший прирост рождаемости характерен именно для крупных городов. Данный вывод диссонирует с традиционными представлениями о высокой рождаемости в сельской местности по отношению к городским агломерациям. Наиболее высокий ее уровень демонстрируют Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Берлин, где значения СКР выше среднего по стране (составляющего 22,8 ребенка на 1000 женщин7). Показатели рождаемости восточногерманского Лейпцига настолько высоки, что позволяют говорить о «новом стиле» городской жизни, где дети стали также естественны для городской идентичности8.

Консервативная семейная политика правых политических сил связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, речь идет о нарастающей исламской иммиграции в Европу. Количество мусульман в период с 2011 до конца 2016 года возросло на 1,2 млн чел. и составило от 4,4 до 4,7 млн чел., или приблизительно от 5,4 до 5,7% населения Германии9. По оценкам демографов, которые приводятся в документах политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), к 2060 году население страны сократится с 81 до 65–70 млн чел. Во-вторых, беспокойство связано с пониманием, что коренное население континента в настоящий момент едва ли может составить конкуренцию мусульманскому сообществу по уровню рождаемости даже на собственной территории. Так, в современной Европе (ЕС, Норвегия, Швейцария) доля мусульман составляет около 4,9% населения.

К 2050 году она может увеличиться до 11%, а в Германии число мусульман может достигнуть 16–18 млн чел. и привести к существованию «параллельного» мусульманского общества [31, с. 113].

Такой рост доли мусульманского населения объясняется двумя обстоятельствами: а) относительной молодостью среднего возраста мусульман (31 год по сравнению с 47 годами для немусульманского населения); б) разностью в суммарных коэффициентах рождаемости между «традиционными» немецкими и мусульманскими семьями: в среднем соотношение коэффициентов составляет 1,4 к 1,9 в пользу жительниц Германии мусульманского происхождения10.

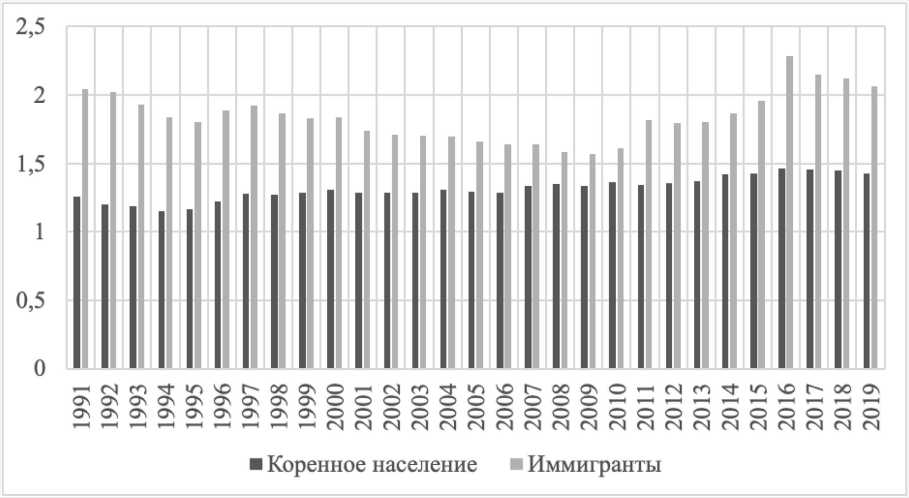

Динамика суммарных коэффициентов рождаемости в Германии представлена на рисунке .

Такая ситуация характерна и для многих других западноевропейских стран. Так, например, в Великобритании разрыв соотношения в коэффициентах рождаемости более заметен:

на среднестатистическую мусульманку в фертильном возрасте приходится 2,9 ребенка, а на британку 1,8.

Оценочные различия в коэффициентах рождаемости между условно исламской и традиционно европейской частью населения Германии способствуют обострению идеологических противоречий «евроскептиков» с политикой мультикультуризма, получившей широкое распространение среди неолиберальной части немецкой общественно-политической элиты.

Следует отметить, что меры закона 2008 года не проявились полностью также по причине финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., который повлиял в первую очередь на молодежную безработицу и, тем самым, на жизненные планы части домохозяйств. В целом, согласно М. Кляйну и его соавторам, однозначно констатировать «причинную взаимосвязь между поворотом в семейной поли-

Динамика суммарных коэффициентов рождаемости в Германии для коренного населения и иммигрантов в 1991–2019 гг., рождений на одну женщину фертильного возраста

Составлено по: данные Federal Statistical Office, Wiesbaden 2020.

тике и демографическим поворотом» пока еще рано. Более того, коэффициенты рождаемости в Германии по-прежнему ниже, чем в других европейских странах, среди которых выделяется Великобритания, где число рожденных на тысячу жителей колебалось с 2000 по 2014 год в диапазоне от 11,5 до 13 (в Германии в аналогичный период значение находилось в диапазоне от 8 до 9 новорожденных на тысячу жителей) [17, с. 689].

Можно ли извлечь уроки для России?

Таким образом, как было показано в статье, существующие механизмы семейной политики Германии слабо коррелируют с механизмами институционального усиления традиционной семьи и во многом определяются экзогенными факторами. Власти Германии декларируют поддержку традиционных семейных ценностей, но одновременно с этим реализуют затратную гендерно-чувствительную модель семейной политики, направленную на создание благоприятных условий в отношении бракоподобных союзов. При этом поддержка традиционных семей, демонстрирующих высокий уровень рождаемости, отошла на второй план. В свете сказанного увеличение государственных расходов на создание развитой системы социальной инфраструктуры Kita не приводит к демографическому росту и носит политический характер.

Фактическими драйверами естественного прироста населения Германии на сегодняшний день являются миграционные процессы и высокий уровень рождаемости среди исламского населения. Однако ориентация на общий прирост суммарных коэффициентов рождаемости приводит к выводу о «демографическом переходе», характеристикой которого выступает относительный рост рождаемости в городских агломерациях по отношению к сельской местности. Это противоречит научно установленным закономерностям, обусловливая то, что германские власти упускают из виду реальную демографическую ситуацию.

Россия повторяет немецкую ошибку применительно к отсутствию учета региональной специфики и ориентации на повышение количественных показателей рождаемости. Предусмотренные в национальном проекте «Демография» целевые индикаторы предполагают прирост суммарных коэффициентов рожда- емости. Однако в документах не учтены институциональные особенности регулирования рождаемости в субъектах РФ, а также межрегиональные миграционные процессы. Вместе с тем, как показывает проведенный авторами в другой статье анализ, в ответ на «беккериан-скую» семью, реагирующую на экономические стимулы демографической политики, государству с пронаталистских позиций выгодно делать ставку на увеличение доходов и снижение бедности по всем типам домохозяйств; в случае преобладания традиционных семей – акцентировать внимание на ценностях при рождении детей [32].

Создание предусмотренной национальным проектом социальной инфраструктуры в регионах РФ не сможет ликвидировать различия в социально-экономических условиях рождения и воспитания детей, что проявляется, в частности, в существенных различиях мер поддержки семей с детьми в российских регионах [33]. Так, создание детских садов и их содержание в Российской Федерации относится к вопросам местного значения, что предполагает неравенство в возможностях сельских территорий и городских агломераций. Данное основание выступает важным фактором усиления внутри-миграционных процессов. В результате возникают схожие с Германией демографические риски депопуляции отдельно взятых территорий, а также роста рождаемости в крупных агломерациях. В свою очередь рост городских агломераций приводит к усложнению брачного рынка и расслоению института брака под влиянием пересечений множества культурно-ценностных норм. В таких условиях распространяются современные формы семейных отношений, предлагающие более простые и быстрые способы создания и построения семьи, отличающейся от традиционной. Следовательно, российский «заповедник» традиционных семейных ценностей рискует получить статус провинциального по германскому сценарию.

Подводя итоги, отметим: на наш взгляд, с институциональной точки зрения, для повышения результативности семейной политики, как в направлении увеличения доходов россиян и снижения уровня бедности, так и роста рождаемости, необходима «тонкая настройка» региональных программ демографического раз- вития, поскольку в настоящий момент региональная политика фактически отсутствует [32]. При этом политика развития не должна сводиться исключительно к мерам стимулирования рождаемости (в том числе без учета фактора брачности), неоднозначность чего подчеркивается в современных исследованиях [34], требуется более широкий комплексный взгляд на демографические процессы, заключающийся в большей адресности поддержки семей с детьми с точки зрения развития человеческого капитала в семейных домохозяйствах [35]. В связи с этим перспективным видится научное обеспечение семейной политики с позиции доказательного подхода, позволяющего выявить как недостатки существующей политики, так и обосновать потенциальные управленческие решения с помощью использования таких инструментов, как «большие данные» и машинное обучение.

Список литературы Институциональный аспект семейной политики ФРГ: опыт для России в свете национальных проектов

- Фальцман В.К. Россия: факторы роста в контексте мировой экономики // Современная Европа. 2020. № 1. C. 5-13.

- Рыбаковский О.Л. Воспроизводство населения России: задачи, тенденции, факторы и возможные результаты к 2024 году // Народонаселение. 2020. № 1 (23). С. 53-66.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. Российская конституционная конверсия на фоне деинституционализации брака в США // Journal of Institutional Studies. 2020. № 2 (12). С. 86-99.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. Институциональные арены брачных игр // Journal of Institutional Studies. 2019. № 4 (11). C. 26-39.

- Cherlin A.J. The deinstitutionalization of American marriage. Journal of Marriage and Family, 2004, no. 4 (66), рр. 848-861.

- Миронова А.А., Прокофьева Л.М. Семья и домохозяйство в России: демографический аспект // Демографическое обозрение. 2018. № 2 (5). C. 103-121.

- Isupova O.H. New problems of Russian families in the context of the COVID-19 pandemic. Population and Economics, 2020, no. 2 (4), рр. 81-83.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Экономические механизмы семейной политики России в условиях пандемии COVID-19 // Journal of Economic regulation (Вопросы регулирования экономики). 2021. № 12 (3). С. 26-43. DOI: 10.17835/2078-5429.2021.12.3.026-043

- Демкина Е.В. Программы помощи семье и детям в Германии // Science of Europe. 2019. № 35. C. 72-75.

- Becker G.S. A Treatise on the Family. London: Harvard University Press, 1993. 304 p.

- Pollak R.A. A transactional cost approach to families and households. Journal of Economic Literature, 1985, no. 2 (23), рp. 581-605.

- Cherlin A.J. Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. Journal of Marriage and Family, 2020, no. 1 (82), рp. 62-80.

- Bumpass L.L., Raley R.K. Redefining single-parent families: Cohabitation and changing family reality. Demography, 1995, no. 1 (32), рp. 97-109.

- Шаститко А.Е. Выбор дискретных институциональных альтернатив: что с чем сравниваем // Общественные науки и современность. 2016. № 4. C. 134-145.

- Носкова А.В. Семейная политика в Европе: эволюция моделей, дискурсов и практик // Социологические исследования. 2014. № 5. C. 56-67.

- Del Boca D., Flinn C., Wiswall M. Household choices and child development. The Review of Economic Studies, 2014, no. 1 (81), рp. 137-185.

- Klein M., Weirowski T., Künkele R. Geburtenwende in Deutschland - was ist dran und was sind die Ursachen? Wirtschaftsdienst, 2016, vol. 96, рp. 682-689.

- Huesken K. Kita vor Ort: Betreuungsatlas auf Ebene der Jugendamtsbezirke 2010. Munich: Deutsches Jugendinstitut eV Abteilung Kinder und Kindertagesbetreuung, 2011. 29 p.

- BMFSFJ Erster bis Vierter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin: 2013. 49 р.

- Сазонова П.В. В поисках баланса: трансформация гендерных паттернов как отклик на изменение государственной семейной политики на примере Германии / / Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. C. 88-99.

- Zerle C., Krok I. Fathers put to the test. Family experiment. In: Deutsches Jugendinstitut Bulletin. München, 2010. 24 р.

- Грибовский В.С. Семейная политика евроскептиков Германии, Австрии и Швейцарии // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2019. № 3 (9). C. 54-58.

- Носкова А.В. Выбор как новый принцип семейной политики в условиях плюрализации семейных практик // Материалы Афанасьевских чтений. 2015. № 13. С. 307-312.

- Kaufmann F-X. Schrumpfende Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005. 270 p.

- Bujard M. Familienpolitik und Geburtenrate: Ein internationaler Vergleich, Bundesinstitutfür Bevölkerungsforschung. Wiesbaden, 2011. 46 р.

- Носкова А.В. Новые подходы в семейной политике в контексте меняющихся социальных реалий // Социальная политика и социология. 2016. № 5 (118). C. 117-126.

- Esping-Andersen G. Why We Need a New Welfare State. Oxford University Press, 2002. 244 p.

- Höhn Ch., Ette A., Ruckdeschel K. Kinderwünsche in Deutschland. Konsequenzen für eine nachhaltige Familienpolitik. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung & BIB, 2006. 86 р.

- Rürup B., Schmidt R. Nachhaltige Familienpolitik im Interesse einer aktiven Bevölkerungspolitik. Berlin: BMFSFJ, 2003. 66 р.

- Gauthier A.H. The impact of family policies on fertility in industrialized countries: A review of the literature. Population Research and Policy Review, 2007, no. 3 (26), рp. 323-346.

- Андреева Л.А. Исламизация Германии: «параллельное» мусульманское общество и светское государство // Современная Европа. 2019. № 5. С. 110-121.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. Оценка результативности семейной политики в направлении увеличения доходов россиян и снижения уровня бедности // Вопросы управления. 2021. № 4. С. 108-122.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. Нарративы семейной политики в России: фокус на регионы // Journal of Economic Regulation. 2020. Т. 11. № 3. С. 6-20.

- Латов Ю.В. Рост человеческого капитала contra рост рождаемости // Journal of Institutional Studies. 2021. Т. 13 (2). С. 82-99.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Семейная политика в России: эффективность с позиций доказательного подхода // Terra Economicus. 2021. № 19 (3). С. 20-36.