Институциональный подход к анализу трудовой эмиграции

Автор: Михель Егор Александрович, Морозова Татьяна Васильевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.

Бесплатный доступ

Трудовая эмиграция, институциональный анализ, факторы трудовой миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/14749799

IDR: 14749799

Текст статьи Институциональный подход к анализу трудовой эмиграции

Процессы трудовой миграции в последние десятилетия приобрели глобальный характер, поскольку в мировом пространстве резко изменились социальные, экономические, политические условия для жизнедеятельности населения, которые и способствовали повышению его территориальной подвижности, вследствие чего вырос и миграционный поток. Вся совокупность формальных и неформальных регуляторов международной трудовой миграции представляет некоторую институциональную инфраструктуру, анализу которой посвящена настоящая статья.

Рассматривая современные перемены в социальной сфере на мировом уровне, касающиеся миграции населения, следует выделить некоторые социальные институты, действующие на развитие процессов миграции населения: разрушение среди населения мира исторически сложившейся традиции проживания в национальных границах страны происхождения; ослабление культуры традиционных семейных отношений; повышение роли гуманитарной составляющей в развитых странах по отношению к населению развивающихся и слаборазвитых стран; социально-демографические проблемы, связанные с депопуляцией развитых и некоторых развивающихся стран; реализация многочисленных гуманитарных программ в более развитых государствах мира для выходцев из менее развитых стран [1].

Среди институциональных факторов политического характера следует выделить: повышение роли международного сотрудничества в политическом, экономическом, социальном, военном и других направлениях; трансформацию роли государственных границ с барьерной на контактную; изменение миграционного законодательства развитых стран мира по привлечению мигрантов из других стран; изменение визового режима (ужесточение, смягчение или отмена);

проведение периодических миграционных амнистий для нелегальных мигрантов и программ по приему беженцев в принимающих странах.

Институциональные факторы экономического плана включают в себя: уровень экономического развития региона и его соседей; развитие роли транснациональных корпораций на региональных рынках; повышение уровня трудовой мобильности как одного из факторов производства; развитие транспортной, информационной и банковской инфраструктуры; создание условий для повышения конкуренции на рынке труда; международное разделение труда, о снованное на специализации национальной экономики в мировой экономической системе, в том числе на отраслевом и более мелком уровнях.

Среди многочисленных типов миграций населения следует выделить трудовую миграцию. В современных условиях глобализации мировой экономики, проникновения транснациональных корпораций на российские региональные рынки и вовлечения населения в их деятельность возрастает роль именно трудовой миграции. Этот тип миграции обретает доминирующее значение, в первую очередь по количественному показателю, отражающему масштаб процесса.

Данная статья посвящена выполнению институционального анализа действующих регуляторов процесса трудовой эмиграции из Республики Карелия. Исследование трудовой эмиграции проводилось в 2008 году, оно включало анкетный опрос 400 трудовых эмигрантов и экспертные интервью с представителями органов республиканской и муниципальной власти.

Трудовая миграция населения Карелии за пределы России является одной из распространенных форм реализации территориальнотрудовой мобильности населения. По экспертной оценке установлено, что ежегодно до 2000 человек пересекают государственную границу

с целью трудоустройства в соседних государствах, преимущественно в Финляндии [4].

Поскольку трудовая миграция является в большей степени экономически детерминированным процессом, следует начать анализ карельской трудовой эмиграции с институтов, обладающих экономической природой.

При анализе экономической ситуации в регионе, состояния рынка труда, уровня оплаты труда, предлагаемых вакансий в сравнении с ближайшими соседями становится очевидным, что приграничное географическое положение Карелии создает предпосылки для оттока трудоспособного населения республики в центральные регионы России – Санкт-Петербург и Москву, а также за рубеж как на временной, так и на постоянной основе [3]. В республике существует недостаток гибких форм занятости населения, в первую очередь для женщин, уровень фактической заработной платы часто является более низким, чем в соседних регионах и странах. Данные проблемы усугубляются в районах и поселках Карелии.

Расширение деятельности транснациональных корпораций на территорию российских регионов происходит, как правило, в регионах с более высоким инвестиционным потенциалом. Карелия находится по соседству с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, которые являются одними из российских лидеров по привлечению инвестиций. В этих регионах с приходом инвестиций повышается спрос на труд, который удовлетворяется за счет трудовых ресурсов соседних территорий [2]. Следовательно, несмотря на низкую активность транснациональных корпораций на территории Карелии, они все же опосредованно влияют на структуру занятости населения Карелии.

Для современного научного сообщества очевидно, что в последние десятилетия происходит повышение мобильности населения, в том числе с целью трудоустройства. На мобильность человека, его готовность к переезду влияет множество факторов – как способствующих, так и сдерживающих. Реформирование структуры экономики и развитие новых форм производства требуют движения квалифицированных и малоквалифицированных трудовых ресурсов. В глубинных территориях республики снижение интенсивности экономических процессов сопровождается повышением социально-экономических рисков для населения, складывается ситуация безвыходности в решении социально-бытовых, профессиональных, образовательных, семейных и других вопросов. В достаточно развитых районах и городах создаются более благоприятные условия оплаты труда, реализации профессиональных интересов, получения образования, проведения досуга, что подталкивает людей к принятию решения о переезде. Вместе с тем самым сильным сдерживающим фактором трудовой миграции является неразвитый рынок жилья в регионах, нуждающихся в трудовых мигрантах. Следует, однако, подчеркнуть, что нередко при переезде эти проблемы для трудовых мигрантов решаются легче, чем на месте прежнего проживания.

Развитие информационной, транспортной, банковской инфраструктуры имеет непосредственное влияние на развитие трудовой миграции. Современные коммуникационные технологии на основе использования глобальной сети Интернет и других цифровых технологий позволяют вести поиск работы в других регионах и решать многие сопутствующие вопросы, связанные с трудовой миграцией. Республика Карелия имеет довольно высокий показатель в общероссийском рейтинге распространения современных информационных технологий среди населения, что, несомненно, положительно влияет на интенсификацию миграционных процессов. Развитие транспортной инфраструктуры вносит свой вклад в расширение процессов трудовой миграции. В Республике Карелия наибольшее значение во всем пассажирообороте имеют автомобильный и железнодорожный транспорт. Соответственно, развитие миграции населения связано с этими видами транспорта. Они связывают населенные пункты республики между собой и с соседними регионами и странами, между которыми существуют миграционные потоки. Роль транспорта является одной из основных в миграционных процессах по объективным причинам, заложенным в самом понятии миграция населения.

Уровень развития банковских услуг не имеет решающего влияния на миграционные процессы в Республике Карелия. Во-первых, это связано с тем, что миграция из Карелии не отражает теорию экономики семейной миграции, когда один или несколько членов семьи выезжают на заработки и затем переводят денежные средства для финансирования своей семьи на родине. Как правило, карельские трудовые мигранты не используют банковские институты для обслуживания своих доходов от работы за рубежом, поскольку они выезжают на краткосрочные заработки либо на достаточно продолжительный период вместе со всей семьей. Поэтому потребность в банковском обслуживании не является для них актуальной. Кроме того, карельские трудовые мигранты не всегда работают официально, отчего они избегают лишних банковских трансакций.

Одним из самых сильных внешних экономических факторов трудовой миграции является разделение труда, основанное на международной и региональной производственной специализации экономики. Динамичное развитие производства, сферы услуг требует наличия широкого спектра специалистов, которых не хватает на локальных рынках труда, и лишь с помощью трудовой миграции данная проблема решается достаточно успешно. Хотя карельская экономика не характеризуется широким спектром вакансий по различным специальностям, республиканская сфера образования не соответствует потребностям региональной структуры экономики, она не готовит всех специалистов, необходимых для экономики республики, но выпускает излишнее количество работников по определенным специальностям, например учителей. Данное обстоятельство способствует оттоку из республики квалифицированных кадров, которые не могут найти работу по специальности и уезжают работать в другие города, регионы, страны, выполняя там работы не по своей специальности. В приведенной ниже таблице отражена структура занятости карельских трудовых эмигрантов по результатам проведенного исследования по отдельным видам работ на зарубежных рынках труда (поскольку трудовой мигрант может выполнять различные виды работ, в опросе была представлена возможность выбрать несколько вариантов ответов).

Повышение конкуренции на региональных рынках труда среди работодателей вынуждает их, с одной стороны, искать возможности по предложению более привлекательных условий для потенциальных работников, а с другой – менее притязательных претендентов из других регионов.

Конкуренция между работниками при занятии свободной вакансии на конкретном предприятии в условиях возросшей мобильности трудовых ресурсов также имеет большое значение для развития трудовой миграции. Потенциальные работники республики при поиске приемлемой работы часто сталкиваются с необходимостью принятия решения о переезде для желаемого трудоустройства, поскольку местный рынок труда не всегда располагает подобными вакансиями, а конкуренция на имеющихся свободных рабочих местах слишком высока.

На миграцию населения, в том числе трудовую, большое влияние оказывают социальные факторы. Рассмотрим некоторые из них.

Рост миграции в последние десятилетия отмечен во многих научных трудах, количество мигрантов, проживающих за пределами страны своего происхождения, уже приближается к 200 млн. Вместе с тем существуют четкие различия в миграционной активности населения отдельных стран и регионов. Российская Федерация занимает одну из ведущих позиций по приему мигрантов, однако население России не отличается высокой мобильностью, соответствует общероссийским показателям и население Республики Карелия. Сильным фактором внутри- и межрегиональных миграций наряду с экономическими факторами выступает недостаточная степень развития системы оказания социальных услуг в сельских поселениях и малых городах. В Республике Карелия существует миграционный поток из малых населенных пунктов в более крупные, данный процесс обладает определенной преемственностью, происходит некоторое «перетекание» населения в более крупные, более развитые в социально-экономическом плане города, районы, регионы, страны. Основную группу мигрантов составляет молодежь, которая впервые покидает родные места в связи с получением профессионального образования и впоследствии не стремится возвращаться домой, где социально-экономическая сфера обладает суженными возможностями для профессиональной самореализации и решения социально-бытовых проблем.

Несомненно, что трансформация семейных ценностей, разрушение преемственности семейных поколений также вносят свой вклад в развитие мобильности миграции населения. Увеличение количества атомизированных семей, в которых индивидуальные интересы стоят выше семейных, способствует реализации индивидуальных стратегий профессионального роста, в том числе и по средствам трудовой миграции. Взрослые дети в таких семьях, как правило, чувствуют себя довольно свободно в выборе места работы и проживания. Семьи становятся менее крепкими и целостными [6]. Вместе с тем с точки зрения теории экономики семейной миграции отдельные члены одной семьи могут быть трудовыми мигрантами, выезжающими на заработки на другие территории, подвергаясь риску ослабления внутрисемейных отношений.

К социальным факторам трудовой миграции относится активная позиция развитых стран по отношению к трудоспособному населению развивающихся и слаборазвитых стран. В этих странах существует соответствующая демографическая и социально-экономическая политика по привлечению трудовых мигрантов, которая обеспечивает их определенным социальным пакетом, способствующим привлечению и интеграции мигрантов на новом месте жительства и приложения труда. Благодаря трудовым мигрантам развитые страны решают комплекс демографических и социально-экономических проблем, вызванных депопуляцией и изменением структуры занятости в местной экономике, где вторичный сектор хозяйства имеет повышенный спрос на рабочие руки, обусловленный нежеланием местного населения выполнять низкоквалифицированную и малооплачиваемую работу [5].

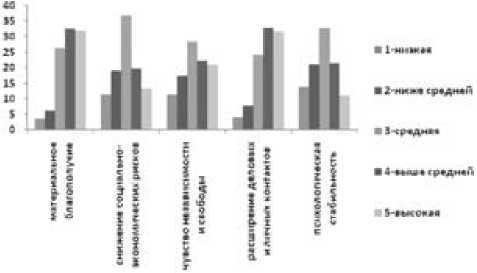

В ходе исследования выявлены дополнительные социально-экономические эффекты международной трудовой миграции, связанные с повышением качества жизни, развитием человеческого и социального капитала. В условиях включения приграничных российских регионов в международное социально-экономическое пространство раскрыто действие двуединой системы факторов, включающей наряду с прямыми экономическими косвенные социальные факторы, обусловливающие возможности получения образования, приобретения нового трудового опыта, расширения личных и деловых контактов, освоения новых потребительских практик в сфере рекреации и социальных услуг (см. рисунок).

Структура занятости карельских трудовых эмигрантов

|

Занятых по различным видам работ |

% |

всего ответов |

|

Сельскохозяйственные работы |

79,75 |

319 |

|

Сбор дикорастущих даров природы |

24,25 |

97 |

|

Строительные работы |

5,5 |

22 |

|

Разнорабочие |

5 |

20 |

|

Работа по специальности |

3,5 |

14 |

|

Услуги переводчика |

4,75 |

19 |

|

Гувернантка |

3,5 |

14 |

|

Другое |

2,5 |

10 |

|

Транспортные услуги |

2 |

8 |

|

Домработница |

1,75 |

7 |

|

Перегон автотранспорта |

0,75 |

3 |

|

Преподаватель |

0,75 |

3 |

|

Торгово-закупочная деятельность |

0,25 |

1 |

|

Научный труд |

0,25 |

1 |

Оценки преимуществ работы за границей, %

Процессы трудовой миграции, особенно международной, связаны с действием политических и правовых институтов. Международное сотрудничество, в первую очередь между соседними странами, часто происходит по двух- и многосторонним договорам. Если вести речь о России в целом и о Республике Карелия в частности, то одним из основных примеров действия таких институтов является визовый режим с зарубежными государствами. Визовый режим, его жесткость, детерминирует роль государственной границы, обусловливает характер ее функции (контактная или барьерная). Для населения Карелии граница с Финляндией обладает достаточно высокой степенью контактности, поскольку выдача виз для гостевого посещения страны происходит без официального приглашения. Данное обстоятельство свидетельствует о партнерстве в режиме развития добрососедских отношений и готовности к повышению взаимодействия на различных уровнях сотрудничества, что нашло свое формальное отражение в учреждении еврорегиона Карелия. Официальное приглашение в Финляндию для выполнения работ требуется для получения трудовой визы, впрочем, при достаточно высоком уровне трансграничной коммуникации это реша- ется довольно просто. Визовый режим является одним из важнейших компонентов национального миграционного законодательства, и именно от него во многом зависят количественные и качественные показатели, характеризующие потоки трудовых мигрантов. Между Россией и Европейским союзом существует уже многолетний диалог по поводу постепенного смягчения и полной отмены визового режима. При отмене виз миграционный поток значительно возрастет, в том числе по обмену трудовыми ресурсами.

В рамках своего миграционного законодательства государства также используют миграционные амнистии, дающие право нелегальным трудовым мигрантам изменить свой правовой статус, продолжить пребывание в зарубежном государстве и работать уже на законных основаниях. Существуют также специальные программы по приему беженцев и их интеграции в принимающее общество.

Рассмотренные выше основные факторы наряду с менее значимыми, оставшимися за рамками данного обзора, составляют сложную многофакторную систему регулирования миграционных потоков, в частности трудовых мигрантов. Многие факторы выполняют противоречивую роль в зависимости от внешних условий. Например, смягчение визового режима, с одной стороны, позволит снять формальные барьеры, связанные с получением визы, с другой – данное обстоятельство повысит конкуренцию среди трудовых мигрантов на зарубежных рынках труда, вызовет дополнительные трудности по защите приоритетного права местного населения на занятие свободных вакансий.

Особенности регулирования миграционных потоков, связанные со сложностью всей системы факторов, заключаются в том, что воздействие на один из факторов не приведет к достижению желаемого результата. Достижение поставленной цели возможно при тщательном просчете всех возможных последствий регулирующего воздействия с учетом возможных рисков, анализа внутренней и внешней среды, в которой происходят миграционные процессы, и выработке соответствующего инструментария.

Регулирующее воздействие на региональном уровне на международные трудовые миграции ограничено федеральными законами, международными соглашениями и другими основополагающими документами, которые оставляют недостаточно административных ресурсов для регулирования соответствующих процессов с учетом региональных особенностей. Отталкиваясь от региональных особенностей конкретной территории, необходимо искать способы оптимизации миграционных процессов. В Республике Карелия существуют несколько трансграничных договоров и программ, нацеленных на повышение взаимодействия между приграничными территориями в сфере культуры, истории, экологии, экономики, однако миграция населения играет в них скорее второстепенную роль и не имеет собственной достаточно развитой региональной институциональной основы для своего развития. Для более эффективного регулирования процессами трудовой эмиграции и ее развития представляется целесообразным наряду с традиционными методами опираться и на результаты ее институционального анализа, который позволяет определить скрытые области для регулирующего воздействия на региональном уровне в рамках федерального законодательства.

Исследование проводилось в рамках проекта РГНФ «Карельская модель трансграничного сотрудничества», рук. Т. В. Морозова (№ 07-02-02009а) 2007–2009 гг.

Список литературы Институциональный подход к анализу трудовой эмиграции

- Иммиграционная политика западных стран: Альтернативы для России/Под ред. Г. Витковской. М.: Гендальф, 2002. 264 с.

- Метелев С. Е. Международная трудовая миграция и развитие российской экономики. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. 271 с.

- Миграция населения Республики Карелия в 2007 году: Статистический сборник/Карелиястат. Петрозаводск, 2008. 54 с.

- Михель Е. А. Влияние глобализации мировой экономики на трансграничные трудовые миграции населения в приграничном регионе (на примере Республики Карелия)//Региональная экономика. 2008. № 88. С. 22-24.

- Россия в глобализирующемся мире: социальные аспекты. М.: ИСЭПН РАН, 2006. 356 с.

- Якунин В. И., Сулакшин С. С., Багдарасян В. Э. и др. Государственная политика вывода России из демографического кризиса/Под общ. ред. С. С. Сулакшина. 2-е изд. М.: ЗАО «Издательство "Экономика"»: Научный эксперт, 2007. 790 с.