Институт геологии в 2012 году

Автор: Асхабов А.М., Козырева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (217), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128579

IDR: 149128579

Текст обзорной статьи Институт геологии в 2012 году

Института геологии Коми научного центра УрО РАН

Научно-информационное издание, основанное академиком Н. П. Юшкиным в январе 1995 г. Выходит 12 раз в год

В этом номере:

Институт геологии в 2012 г.

А. М. Асхабов, И. В. Козырева .........1

Научные статьи

Гидротермальная геохимия марганца. Обзор.

Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис ..........10

Кобальт-никельсодержащие сульфиды в фосфорите юрских отложений Ыбского проявления (Сысольская Мульда)

Ю. В. Глухов, Б. А. Макеев, В. Н. Филиппов и др......................14

Преобразование структуры природных оксидов/оксигидро-ксидов железа в результате воздействия внешних факторов

В. П. Лютоев, В. И. Силаев,

А. Н. Пономаренко и др.................20

Требуется ли для статистической обработки геологических данных их подчинение нормальному (гауссовскому) распределению?

Ю. А. Ткачев26

Инновационная деятельность в 2012 году31

Диссертационный совет Д 004.008.01 в 2012 году34

Геологический семинар-201235

О работе диссертационного совета Д 004.008.02 в 2012 г36

Он был нашим товарищем37

Есть охраняемая природная территория: обнажение «Каргорт»! 38

Вот и пришел к нам год змеи40

Вести с заморских полей42

Сыктывкарское отделение российского минералогического общества: минералогический семинар-2012..............................44

Землетрясение 24 декабря 2012 г. на Полярном Урале.....................45

Документальное свидетельство эпохи............................................46

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ 0 2012 ГОДУ

Закончился 2012 год. В нашей памяти он останется как год невосполнимой утраты. 17 сентября 2012 г. скончался академик Николай Павлович Юшкин — признанный лидер отечественной минералогии, научный руководитель нашего института, человек, с именем которого связаны наши достижения и прорывы последних десятилетий. Ушли из жизни профессор Лев Васильевич Махлаев — известный геолог, крупный ученый-петрограф,

внесший значительный вклад в изучение гранитоидов, Владимир Алексеевич Носков — ведущий конструктор и высококвалифицированный картограф — и большой друг нашего института, старейший геолог Республики Коми Анна Николаевна Шулепова.

Из позитивных событий заслуживают упоминания получение Е. А.

Хроника января

11 января — 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Каликова (1943—1996). Работал в институте с 1972 по 1996 гг. младшим научным сотрудником.

20января — 65-летний юбилей д. г.-м. н. Александра Михайловича Пыс-тина, заведующего лабораторией региональной геологии.

Руководитель лаборатории структурной и морфологической кристаллографии к. г.-м. н. Галина Николаевна Лысюк награждена знаком «Отличник разведки недр» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы России.

Голубевым Гранта Президента РФ для молодых докторов наук, десяти жилищных сертификатов молодыми учеными, присвоение институту первой категории по результатам оценки эффективности исследований.

Научные исследования и их результаты

Институт проводил исследования по 6 темам НИР, 5 проектам в рамках Программ фундаментальных исследований Президиума РАН, 2 проектам в рамках Программ исследований Отделения по наукам о Земле РАН, по 14 проектам в рамках целевой программы поддержки междисциплинарных и интеграционных проектов, выполняемых в партнерстве между институтами УрО, СО и ДВО РАН, по 15 инициативным проектам УрО РАН, 4 проектам в рамках ориентированных фундаментальных исследований, 2 проектам фундаментальных исследований «Арктика», Гранту Президента РФ «Поддержка научных школ», по 12 проектам РФФИ (в том числе пяти инициативным и трем проектам «Мой первый грант»), 1 проекту по грантам Президента РФ для молодых ученых, 3 проектам, поддержанным грантами УрО РАН для молодых ученых и аспирантов; по 2 инновационным проектам молодых ученых и 15 хозяйственным договорам.

Таким образом, исследования велись по широкому кругу вопросов региональной геологии и минеральносырьевых ресурсов европейского северо-востока России, технологическому и геолого-экономическому ана- лизу минерального сырья. Были продолжены традиционные для института фундаментальные исследования в области стратиграфии, минералогии, кристаллогенезиса, нефтяной и угольной геологии и т. д.

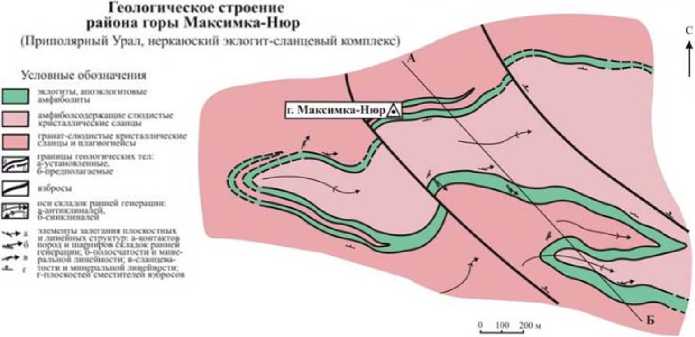

Изучение структуры и глубинного строения земной коры

Установлены особенности структуры и вещественного состава пород высокобарических метаморфических комплексов севера Урала. Получены геологические, петрологические и минералогические свидетельства того, что высокобарические ассоциации сформировались в палеопротерозое на самых ранних этапах метаморфической эволюции пород. В результате совместных исследований с Институтом геологии и геохимии УрО РАН и Институтом минералогии и экономической геологии университета г. Аахен (Германия) датированы основные этапы эволюции процессов метаморфизма в архейско-протерозойской истории формирования Ти-мано-Уральского сегмента земной коры. Обосновано проявление двух разновозрастных этапов метаморфизма гранулитовой фации (неоархейс-кого и палеопротерозойского) в нижнедокембрийских комплексах Урала, которые связываются с последовательным объединением отдельных литосферных сегментов, составляющих Восточно-Европейский кратон (Фенноскандию, Сарматию и Волго-Уралию).

Установлено, что на постнадви-говом этапе коллизии разломы зоны контакта офиолитового Войкаро-Сы-нинского и островодужного Собско-го комплексов южной части Полярного Урала подвергались левосторонним и правосторонним сдвиговым смещениям. На позднем коллизионном этапе происходило сначала сжатие вдоль, а затем поперек Уральского складчатого пояса.

На основе интерпретации геофизических материалов и новых структурных, петрологических и геохронологических данных по метаморфическим и магматическим комплексам охарактеризовано глубинное строение и структурно-вещественная эволюция Тимано-Североуральского сегмента земной коры и его геодинамическое развитие в доордовикское время.

Создана прогнозная карта максимальных магнитуд возможных землетрясений Тимано-Североуральского региона (на основе пересечения модели геодинамически неустойчивых зон региона с применением ГИС-тех-нологий). На территории Тимано-Североуральского региона выделено пять геодинамически неустойчивых зон: Сысольская, Мезенская, Северо-Тиманская, Ижемская и Верхнепечорская.

Геохронология

Получены данные датирования детритных цирконов, подтверждающие, что начиная с визейского времени Западно-Уральский осадочный бассейн заполнялся продуктами эрозии орогена уралид, в строении которого участвовали уральские и доураль-ские комплексы. Датированием цирконов из гранитоидов южной части кряжа Енганепэ подтверждено наличие позднерифейского этапа в эволюции гранитоидного магматизма на Полярном Урале.

Установлена дискретность гранитоидного магматизма Щучьинской структурно-формационной зоны Полярного Урала и Тиманского мегаблока Печорской плиты. Первые данные по детритовым цирконам из немых терригенных отложений барминской серии Северного Тимана свидетельствуют о ее формировании в позднем рифее за счет разрушаемых породных комплексов Свекофеннской и Свеко-норвежской геотектонических провинций Фенноскандинавского щита. На Южном Тимане основным поставщиком обломочного материала при формировании джеджимской свиты служили кристаллические комплексы цоколя Волго-Уралии и областей ее

сочленения с Сарматией и Фенно-скандией.

Стратиграфия и палеонтология

На основе обобщения данных по таксономическому составу биот, стратиграфическому распространению доминирующих групп бентоса позднего ордовика, силура и девона Тимано-Североуральского бассейна установлена взаимосвязь разномасштабных (глобальных и региональных) событий и существенных перестроек, отражающихся в разнообразии бентосных сообществ и их морфоэкологической структуре. Высокая степень космополитизма и практически не прослеживающиеся эволюционные ряды видов во вновь восстановившихся биоценозах свидетельствуют о значительной роли экологического фактора, обусловившего систематический состав всей биоты.

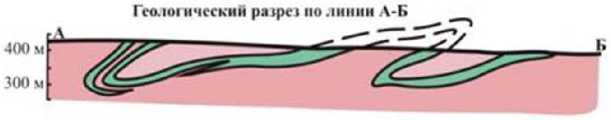

Установлен ряд морфологических особенностей примитивного тет-рапода и двоякодышащих рыб из девона типового разреза сосногорской свиты Южного Тимана, что позволяет в дальнейшем описать их как новые таксоны родового уровня. Уточнены сведения по фауне рыб покаям-ской свиты Северного Тимана, в составе которой определены антиарх Bothriolepis ciecere Lyarskaja, пахиосте-оморф cf. Dunkleosteus sp., акантод «Devononchus» tenuispinus Gross, поро-лепиформ Holoptychius sp., двоякодышащие рыбы «Dipterus» sp. и Chiro-dipteridae gen. Indet.

В результате ревизии спорово-пыльцовых комплексов из оленекских

отложений севера Средней Сибири и данных по палинологии смитского и спэтского ярусов Баренц-региона впервые представлена четкая палинологическая характеристика границы между нижне- и верхнеоленекским подъярусами и их континентальными аналогами в трех указанных осадочных бассейнах севера Евразии. Установлено, что степень дискретности приграничных палинокомплексов совпадает с таковой у групп морских беспозвоночных и палеофлористи-ческих ассоциаций.

Проведено литолого-стратиграфическое и генетическое расчленение четвертичных отложений в разрезах скважин на северо-северо-западе Восточно-Европейской платформы (север Вологодской и юг Архан

Остатки рыб из покаямской свиты (костеносной линзы) Северного Тимана

гельской областей), т. е. на территории, сопредельной с Тимано-Печо-ро-Вычегодским регионом. В разрезе неоплейстоцена установлены четыре разновозрастных горизонта тиллов и выявлены местоположения питающих ледниковых провинций во время их формирования. Впервые на этой территории выделен верхневалдайский (осташковский) горизонт тилла.

Литология

На основе новых данных по стратиграфии, литологии, закономерностям формирования циклической последовательности и пространственновременного взаимоотношения разнофациальных отложений показана эволюция и выделены событийные рубежи, менявшие характер осадконакоп ления в палеозойском Североуральском осадочном бассейне.

Установлено, что сидеритовые конкреции нижнего карбона на р. Ко-жым представляют собой бактериолиты, включающие разнообразные фрамбоидальные пириты, а также минералы гидротермального происхождения: шамаэнит, цумоит, фаузе-рит, барит, халькопирит и сфалерит. Формирование сидеритовых бактериолитов могло происходить в условиях локальных придонных высачиваний, способствовавших сероводородному заражению и интенсивному развитию элементоспецифичных бактерий.

В позднекаменноугольно-сак-марское время существовали самые разнообразные обстановки осадконакопления, обусловленные деформа цией карбонатной платформы с образованием ряда поднятий и впадин. В артинский век произошла относительно резкая смена условий осадконакопления вследствие заложения краевого прогиба. На востоке карбонатная седиментация сменилась терригенной.

Горючие полезные ископаемые

С использованием геоинформа-ционных технологий проведен анализ геолого-геофизической изученности и морфологических свойств локальных структур Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Установлена зависимость между плотностью и морфологическими характеристиками перспективных площадей и значениями региональных уклонов структурных поверхностей на территории Хорейверской впадины.

В результате неотектонических исследований закартированы новейшие пликативные структуры и разрывные нарушения на юге Тимано -Печорской нефтегазоносной провинции. Спрогнозированы локальные структуры, контролирующая роль в расположении и ориентировке которых принадлежит разрывным нарушениям северо-западной и субмеридиональной направленности. Выделены участки, а в их пределах — локальные объекты, перспективные для поисков ловушек нефти и газа.

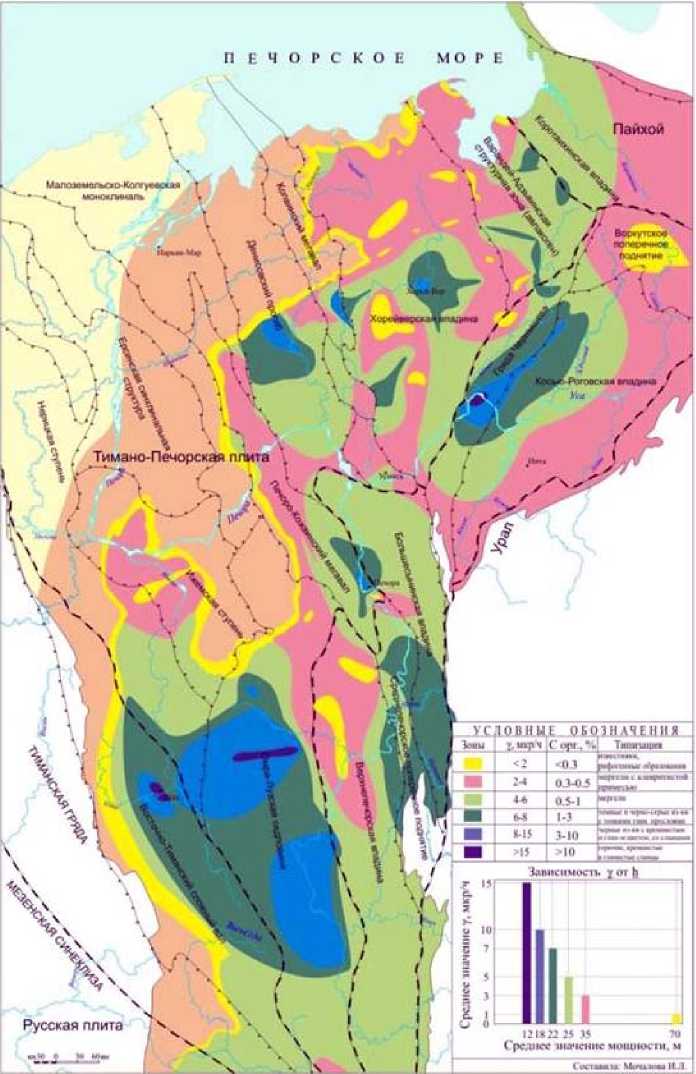

Выявлены этапность и определяющая роль тектонических процессов в формировании аккумуляционного потенциала нижнепалезойского нефтегазоносного комплекса гряды Чернышева. При преобладающем развитии в разрезе микрозернистых разностей пород определяющую роль в формировании коллекторов данной зоны играли тектонические процессы трещинообразования. Различие в термобарических обстановках условий растяжения или сжатия проявляется либо в интенсивном растрескивании и выщелачивании пород, либо в формировании зон повышенной плотности. Для выявления зон развития горючих сланцев позднего девона (D3dm) в пределах Тимано-Печорско-го бассейна дополнительно были применены данные о г-активности пород. Установлено, что распределение средних значений этого показателя четко оконтуривает депрессионные впадины с накоплением богатых нефтегазоматеринских пород, что может быть использовано для прослеживания былых очагов генерации УВ.

Модели реконструкций погружения толщ и эволюции преобразования органического вещества показали, что реализация углеводородного потенциала и начало нефтегазообразования приходятся на позднегерцинский— раннекиммериджский тектонические циклы. В этот период на восточных участках Омра-Сойвинского района могли происходить генерация и эмиграция автохтонной нефти и поступление нефтегазоконденсатных аллохтонных флюидов из прилегающих с востока областей.

Экспериментально изучено изменение изотопного состава углерода органического вещества при гидротермальном воздействии на углеродистые породы. Повышение температуры обработки доманикового сланца в автоклаве ведёт к сближению значений d13C алифатической и ароматической фракций образующегося термобитума, т. е. по мере расходования наиболее лабильных (изотопно различных при этом) первичных структур в составе доманикового керогена дальнейшее формирование алифатических и ароматических компонентов термобитума происходит в результате диспропорционирования изотопно однородной структуры. В случае юрского керогена D13C между значениями d13C алифатической и ароматической фракций термобитума остаётся значительной и свидетельствует о формировании компонентов этих фракций из изотопно независимых структур, образовавших матрицу керогена.

Геохимия

В области магматической геохимии марганца подтверждена удивительная стабильность кларковой величины марганцевого модуля ММ в форме Mn/Fe в узком интервале (0.016—0.019), что обусловлено сиде-рофильными свойствами Mn в магматическом процессе, т. е. тесной корреляцией Fe—Mn. На уральском региональном материале показано, что при наложении на породы аллохими-ческих процессов значения ММ сильно отклоняются от кларковых (в большую или меньшую сторону), что может служить средством диагностики таких процессов. В области гидротермальной геохимии марганца подтверждено, что большинство гидротерм обогащены этим элементом и кроме того имеют повышенный марганце

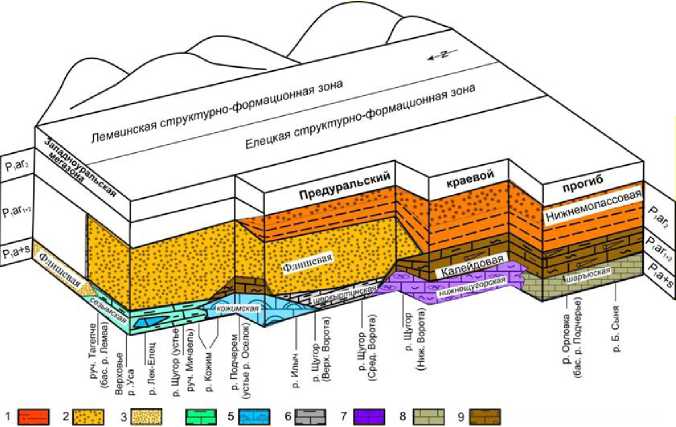

Блок-диаграмма, иллюстрирующая структуру верхней части верхневизейско-нижне-артинской карбонатной формации в североуральском осадочном бассейне в раннепермское время

вый модуль, что индицирует процесс отделения Mn от Fe. Выделены два крупнейших тектонических типа марганценосных гидротермалитов — континентальный (магматические и ката-генетические) и субмаринный (вадозно-магматические). В области гипергенной геохимии марганца подтверждено, что вследствие кинетических ограничений абиогенное формирование манганатов протекает крайне медленно, поэтому важнейшее, в том числе и рудообразующее, значение имеет биогенное окисление Mn(II) аэробной миксотрофной микрофлорой.

Минералогия

Впервые обнаружен природный диафит — углеродное вещество с промежуточным состоянием между алмазом и графитом. Детальное изучение фазового состояния природных углеродных веществ из регионально метаморфизованных метасоматически измененных пород Кумдыкольского месторождения (Казахстан) методом высокоразрешающей спектроскопии потерь энергии электронов позволило установить искажение электронного состояния атомов углерода в графите, вызванное присутствием нанометровых 8р3-доменов в графите.

Выявлена ассоциация кубического алмаза, гексагонального алмаза (лонсдейлита), многослойных фуллереноподобных структур, аморфного углерода и графита. Впервые установлена разновидность импактных алмазов с радиально-волокнистым строением.

На основе сопоставительного изучения спектроскопических осо- бенностей монокристальных кривогранных алмазов из Якутии, Тимана, Бразилии установлено, что большинство кристаллов из россыпей относятся к подтипу 1аВ1, имеют более широкие вариации параметров ИК-поглощения, чем коренные кимберлитовые алмазы, и обладают высокой концентрацией планарных дефектов В2. Вариации спектроскопических свойств россыпных алмазов свидетельствует об их мантийном происхождении и образовании в неустойчивой термодинамической обстановке.

На основе анализа энергетических и симметрийных свойств кристаллических структур 8р3-гибридизиро-ванного углерода и молекулярных структур ближайшего окружения атома определены условия образования минеральной фазы лонсдейлита в природе. Показано, что при определенных природных условиях, стимулирующих процесс двойникования алмаза, формируется лонсдейлит, который находится в тесном срастании с кубическим алмазом. Показано, что 2H-политип лонсдейлита, обладающий наиболее высокой энергией структуры по сравнению с другими политипами, является наиболее предпочтительной фазой при кристаллизации 8р3-углерода в условиях диссим-метризующего фактора.

Показано, что гранные формы искусственных алмазов, полученных методом высокопараметрического синтеза (HPHT-технология) отражают квазиравновесные условия роста как в ходе основного режима выращивания, так и на стадии выключения. Подтверждены известные по литературным данным основные морфологические характеристики HPHT-алмазов, открыты новые простые формы алмазов, характерные для завершающих стадий синтеза. Установлено существование двух анатомических типов алмазов — тройного комбинированного габитуса и двойного кубооктаэдрического.

Проведены эксперименты по созданию новых композитных материалов на основе надмолекулярно-упорядоченных структур кремнезема. Получены три системы: опаловая матрица, углерод в которой представлен в виде графита и фуллеренов C60, а также опаловая матрица-кварц и опаловая матрица-осажденный кремнезем.

Методом атомно-силовой микроскопии впервые обнаружены признаки избирательного растворения на

Карта-схема распределения средней гамма-активности в породах D3 dm

гранях искусственных алмазов — на-норазмерные ямки травления. Классифицированы типы ямок, установлено, что они связаны в одном случае с линейными, в другом — исключительно с приповерхностными дефектами кристаллической структуры.

Изучение электрофизических свойств шунгитов Карелии показало, что на проводящем фоне углеродной матрицы выделяются микро- и нано-размерные включения минералов с диэлектрическими свойствами. Подтверждена важная роль закономерностей взаимного расположения глобулярных структурных элементов в шунгитах как основного пути транс порта электрического тока. Выявлены отличия в электропроводящих свойствах образцов шунгитов, имеющих различные термобарические условия образования. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния показано, что наиболее значимыми для их электрофизических свойств являются эффект интеркалирования примесей в пограничные слои графеновых плоскостей и дефектность этих слоев.

Уточнены топоминералогичес-кие закономерности золотоносности Приполярноуральского региона, выражающиеся в особенностях минерального состава коренных и россып ных проявлений, типохимизме золота. Расширена площадь развития зо-лотоплатиноидной минерализации. В аллювиальных отложениях в ассоциации с золотом установлены минералы висмута, теллура, самородное серебро, что позволяет прогнозировать наличие коренных проявлений золо-то-висмут-теллур-серебряного типа.

Дана характеристика вещественного состава хромовых руд, локализованных в ультрабазитах Войкаро-Сы-нинского массива на Полярном Урале. Установлены минералы палладия и медистое золото. Показана возможность существования наложенных на ультрабазиты зон развития эпигенетической золотопалладиевой минерализации.

Обобщены результаты изучения фульгуритов из разных регионов мира. Показано, что процессы фуль-гуритообразования сопровождаются предельным восстановлением всех фаз. Ряд экзотических минералов из аллювиальных отложений и россыпей (самородные металлы, вюстит и др.), считающиеся техногенными, могут быть генетически связаны с природными импактитами. Выявлены тенденции дифференциации вещества при формировании фульгуритов.

В пределах основных кварценосных провинций выделены месторождения и районы, наиболее перспективные в отношении особо чистого кварцевого сырья для оптики и электроники. К ним относятся месторождения гранулированного кварца на Южном Урале, кварциты месторождения Бурал Сардык в Прибайкалье, а также отдельные месторождения Приполярного Урала и Карелии.

Совместное присутствие иттрий-и мышьяксодержащих акцессорных минералов отражает необычную геохимическую специфику конвергентных пород Приполярного Урала: явно выраженная аномальность по летучим элементам (Be, W, Mo, As) сочетается с вышекларковыми содержаниями элементов-гидролизатов (Al, Fe и TR). Характерные особенности этих минералов позволяют использовать их в диагностических целях в качестве индикаторов условий формирования.

Исследование монацитов из золотоносных алькесвожских гравелитов на Приполярном Урале позволило установить многостадийность их преобразований. Результаты изучения монацитов представляют большой интерес, особенно с точки зрения рассмотрения их как индикаторов усло- вий минералообразования и важного минерагенического признака в поисках минералов цветных, редких и благородных металлов.

Установлено, что основным источником рассолов Верхнепечорского солеродного бассейна была морская вода сульфатного типа. Концентрация рассолов во время кристаллизации галита в пластах подстилающих солей была близка к началу садки калийных минералов.

Установлена последовательность формирования и преобразования карбонатитов Косьюского массива (Средний Тиман), отвечающая механизму образования классических магматических карбонатитов. Выявлены особенности фазового состояния углеродного вещества по стадиям формирования карбонатитов.

Минеральное сырье, рациональное использование ресурсов и разработка методов обогащения полезных ископаемых

На Полярном Приуралье обнаружен новый потенциально промышленный тип фосфоритов. Эти фосфориты вследствие обогащения карбо-натапатитом В-типа могут оказаться перспективным типом минерального сырья.

Разработаны основные технологические операции и приемы инновационной фторидной технологии переработки лейкоксеновых руд, высококремнистых бокситов, каолинитов, кварцевого сырья. На основе лейкоксена Пижемского месторождения разработаны эффективные катализаторы для фотокаталитического разложения органических загрязнителей.

Освоение нетрадиционных энергетических ресурсов определяет перспективы создания новых отраслей промышленности в регионе. Технологические исследования и экономический анализ показали перспективы использования в регионе технологий полукоксования углей в слоевом газификаторе или в кипящем слое, газификации, гидрогенизации. Одними из самых перспективных направлений переработки неченских и сейдинских углей являются сжигание по комбинированному циклу внутренней газификации или во псевдоожиженном слое, совместная переработка с горючими сланцами на модифицированных установках с твердым теплоносителем, получение облагороженного энергетического топлива и пылеугольного топлива для металлургии методом полукоксования.

Определены перспективные направления переработки бокситов, высокоглиноземистых сланцев, карбонатных пород, фосфоритов, цеолитов и глауконитов.

На основе выявленных адсорбо-физичеких явлений в системе минерал-среда предложены и апробированы новые технологии прогнозной оценки технологических свойств минералов тонких классов как носителей необходимых химических элементов и полезных свойств, которые заключаются в интеграции минералогических методов исследований (включая новые технологии) с развитием эксперимента в области адсорбофизических полей в процессах рудоподготовки и обогащения полезных ископаемых.

Издательская деятельность

В отчетном году опубликовано пять монографий и восемь отдельных изданий, четыре тематических сборника, материалы четырех совещаний и конференций и большое количество статей (см. таблицу).

Необходимо отметить, что более половины объема печатной продукции обеспечивается нашим издательским отделом. Выполнено 38 заказов, в том числе 4 сборника тезисов (общий объем 98 п. л.), 12 номеров журнала ^естлак (59 п. л.), 6 отдельных изданий (53 п. л.), 4 библиографических и информационных издания (22 п. л.). Всего около 250 п. л.

^есмлак с импакт-фактором 0.116 (РИНЦ-2011) находится на 32-м месте среди российских геологических изданий по рейтингу «SCIENCE INDEX». В два раза сократился коэффициент самоцитирования, поэтому по всем рейтингам журнал находится в четвертом десятке (от 32 до 39-го).

В институте по-прежнему активно проводится популяризационная и научно-пропагандистская работа. Сделано около 40 выступлений по радио и телевидению и проведено 250 экскурсий по геологическому музею (2871 посетитель). Музей принимал гостей из Германии, Индии, Италии, Чехии, Финляндии и Китая. Переданы коллекции горных пород и минералов в Лоемскую среднюю школу (Прилузский район Республики Коми) и на кафедру географии Коми государственного педагогического института. Сотрудники музея приняли участие в Дне дарителя в Нацио нальной библиотеке Республики Коми и в Дне эколога в рамках общереспубликанских мероприятий (например, Дня открытых дверей в музее). Оказана научно-методическая помощь Коми государственному педагогическому институту в подготовке книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Азбука юного гражданина Республики Коми: Путешествие с Войпелем» (Сыктывкар, 2012), изданной в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Модернизация общего образования в Республике Коми (2012-2015 гг.)».

Научно-организационная деятельность

В прошедшем году институт организовал и успешно провел несколько крупных научных собраний различного уровня: Всероссийское совещание с международным участием «Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах», Международный минералогический семинар «Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества». Состоялись также традиционные научные мероприятия: XV Научная конференция «Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе», в которой приняли участие как сотрудники института, так и студенты столичных вузов РК, XXVI Черновские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения д. г.-м. н., профессора А. А. Чернова, XXI Молодежная научная конференция «Структура, вещество, история литосферы Тимано-Се-вероуральского сегмента».

В 2012 году сотрудники Института геологии активно участвовали в разных международных мероприятиях, выезжали в зарубежные научные командировки, принимали в институте иностранных коллег. Состоялось 27 выездов за границу. Сотрудники института приняли участие в работе восьми международных совещаний: 34-го Международного геологического конгресса, Первой Международной минералогической конференции, Международной научной конференции «Модели образования алмаза и его коренных источников. Перспективы алмазоносности Украинского щита и сопредельных территорий», Седьмой Международной сейсмологической школы «Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных», Международ-

Публикационная активность сотрудников в 2008—2012 гг.

|

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Монографии Статьи в зарубежных |

10 |

4 |

8 |

И |

5 |

|

и рецензируемых отечественных журналах |

65 |

56 |

53 |

122 |

126 |

|

Кол-во статей на 1 н. с. |

0.57 |

0.50 |

0.47 |

1.08 |

1.13 |

|

Статьи, материалы и тезисы совещаний |

591 |

577 |

481 |

378 |

450 |

|

Общий объем публикаций, п. л. |

530 |

581 |

400 |

625 |

452 |

|

Кол-во и. л. на 1 н. с. |

4.7 |

5.2 |

3.9 |

5.5 |

4.1 |

|

Цитируемость в РИНЦ на 1 н. с. |

4.29 |

4.49 |

4.83 |

5.13 |

6.96 |

|

ИФ публикаций сотрудников в БД WoS |

0.93 |

1.64 |

0.70 |

0.79 |

1.40 |

ной конференции «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма», 2-й Международной конференции по перспективным материалам и технологиям их переработки, 40-й Юбилейной конференции IIASA, 9-й Международной триасовой полевой экскурсии. Ученые института проводили совместные исследования и консультации в Отделении геологии и наук об окружающей среде Школы наук о Земле Стэнфордского университета (США), а также совместные полевые исследования нижнепалеозойских отложений Прибалтики (Эстонии); приняли участие в работе Научного консультационного совета при Международном институте прикладного системного анализа (Австрия). Время работы в зарубежных организациях и на научных мероприятиях составило 309 человекодней (в 2011 г. — 230). Кроме того, сотрудники Института геологии активно участвовали в международных научных симпозиумах и конференциях на территории России.

Институт официально принял пять иностранных ученых и специалистов, проработавших у нас 123 человеко-дня. Из них четыре иностранных специалиста участвовали в полевых исследованиях в районах Южного Тимана, Пай-Хоя и Приполярного Урала, один ученый работал в лаборатории палеонтологии.

В 2012 г. институтом были заключены договора о научном сотрудничестве с Департаментом наук о Земле Кембриджского университета (Великобритания), с Центром по инновации материалов и Департаментом физики Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и с Арагон-нской национальной лабораторией при Департаменте энергетики (США); продлены договора о сотрудничестве с Отделением геологии и наук об окружающей среде Школы наук о Земле Стэнфордского университета (США) и Школой изучения Океана и Земли Саутгемптонского университета (Великобритания).

В институте продолжаются исследования по целому ряду ранее заключенных международных проектов с Институтом геологии и Институтом горючих сланцев Таллиннского технического университета (Эстония), с Институтом нанохимии и катализа Центра химических исследований ВАН (Венгрия), с Институтом геологии Китайской академии геологических наук, Институтом междисциплинарной науки Гильхинга (Германия), с факультетом географии и наук о Земле Латвийского университета (Латвия), с факультетом наук и технологий кафедры физиологии и биологии развития Уппсальского университета (Швеция), с геофизической лабораторией Вашингтонского института Карнеги (США), Департаментом геологии факультета наук Университета Ниигата (Япония) и Институтом геологии Таллиннского технического университета (Эстония).

Ученые института являются членами различных международных организаций: Международной минералогической ассоциации, Международной подкомиссии по стратиграфии девонской системы, Международной подкомиссии по стратиграфии силура, Международного общества по изучению диатомей, Международной комиссии по прикладной минералогии, Международного комитета по изучению четвертичного периода, Комиссии по оледенениям, Международной комиссии по истории геологических наук, Европейского Союза геонаук, Международной ассоциации глинистых минералов, Международного геохимического общества, Международной ассоциации цеолитов, Международного геохимического общества, Международной стратиграфической триасовой подкомиссии.

В целях взаимного обмена новейшей научной информацией и координации исследований Институт геологии поддерживает традиционные связи со многими центральными и региональными, академическими и отрас левыми институтами, ведущими вузами страны. Особенно тесным было сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Коми и производственными геологическими организациями и отраслевыми институтами, работающими в регионе. Со многими из этих организаций выполнялись совместные работы по конкретным научным и прикладным проблемам геологии. Координация работ с этими организациями осуществлялась как по прямым связям, так и через Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерство промышленности и энергетики Республики Коми, Министерство экономического развития Республики Коми и Территориальное агентство по природопользованию Республики Коми.

Экспедиции

В 2012 г. для проведения полевых работ в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН был сформирован 21 отряд, в том числе два студенческих. В экспедиционных работах участвовали около 160 человек. В сумме пребывание в поле достигло 4205 человекодней. Полевые работы проводились в различных районах Республики Коми, на территории Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Кировской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Бурятии, Крыму (Украина), Эстонии. Полевые работы были начаты в мае и окончены в начале октября. Особых происшествий в период проведения экспедиционных работ отмечено не было. В полевых исследованиях участвовали коллеги из-за рубежа: в отряде О. П. Тельновой работал профессор Саутгемптонского университета Д. Маршалл (Великобритания), в отряде П. А. Безносова — профессор Латвийского университета чл.-корр. Латвийской АН Э. Лукшевич (Латвия), в отряде В. А. Матвеева — доктор П. Э. Мян-ник (Таллиннский технический университет), в составе отряда В. Ю. Лукина работала группа зарубежных специалистов Британской компании «CASP» (Кембридж) — О. К. Боголепова, А. П. Губанов, М. П. Кертис, а также доктор П. Э. Мянник (Таллиннский технический университет). Традиционно работали два студенческих отряда, сформированных совместно с кафедрой геологии Сыктывкарского государственного университета. Первый отряд, состоявший из студен- тов, окончивших первый курс, под руководством Т. П. Майоровой, проходил учебную практику по геодезической съемке одного из участков оползневого берега р. Сысолы в Сыктыв-динском районе Республики Коми и изучение геологического строения и современных геологических процессов горного Крыма. Второй отряд под руководством А. Н. Сандулы проводил работы в Усть-Куломском районе Республики Коми.

Кадры и финансирование института

Современная кадровая структура института выглядит следующим образом: нормативная численность — 229 чел., списочный состав — 239 чел. (149 женщин и 90 мужчин) и 9 внешних совместителей. В штате института 111 научных сотрудников, в том числе 23 доктора наук (два совместителя) и 64 кандидата (один совместитель); 130 инженерно-технических работников (77 человек с высшим образованием) и 16 человек младшего обслуживающего персонала и рабочих. Средний возраст научных сотрудников института 47 лет, докторов наук — 59.4 лет, кандидатов наук — 44.8 лет. Молодых сотрудников (до 35 лет) 70 человек, из них научных — 32. На долю молодых исследователей до 39 лет) приходится 42.8 %.

На кафедре геологии СыктГУ состоялся двенадцатый выпуск специалистов-геологов в количестве 11 человек, из них четверо поступили в аспирантуру Института геологии Коми НЦ УрО РАН. В 2012 г. на кафедре геологии в качестве преподавателей работали 27 сотрудников Института геологии, в том числе 9 докторов (из них один академик) и 13 кандидатов геолого-минералогических наук. Прочитано лекций — 713 (1426 часов), проведено 696 лабораторных (1392 часа) и 146 практических (292 часа) занятий, в лабораториях Института геологии выполнено 35 курсовых и 11 дипломных работ, проведены геодезическая практика и учебная геологическая практика для студентов 1 и 2-го курсов (37 человек), профильная специализированная практика 3-го курса, которую прошли 23 студента, в экспедиционных отрядах Института геологии прошли производственную

Экспедиционные работы

|

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Кол-во отрядов |

18 |

18 |

20 |

17 |

21 |

|

Кол-во человек |

151 |

155 |

150 |

152 |

160 |

|

Чел./дни |

3688 |

3883 |

3143 |

3585 |

4205 |

|

Объем финансирования, тыс. руб. |

1815 |

3797 |

3259 |

4618 |

5862 |

практику 16 студентов. В том числе на базовой кафедре геологии Сыктывкарского госуниверситета в Институте геологии, организованной 15 февраля 2002 г., было прочитано 250 лекций (500 часов) и проведено 60 лабораторных занятий (120 часов).

В соответствии с планом приема за счет средств бюджета УрО РАН в 2012 г. в очную аспирантуру Института принято пять человек (П. Л. Анферов, Г. В. Игнатьев, А. А. Пархачев, М. А. Шевелев, А. С. Шуйский). Практически все они были зачислены в штат института. В докторантуру поступил один человек (3. П. Юрьева). Завершили в этом году обучение пять аспирантов (двое из них с представлением диссертации) и один докторант (Н. В. Сокерина). На сегодняшний день в Институте геологии проходят послевузовское обучение 18 аспирантов, проводят научные исследования и готовят диссертации к защите 5 докторантов.

При Институте действуют два диссертационных совета, которые имеют право принимать к защите диссертации по шести специальностям геолого-минералогических наук. В 2012 г. состоялись успешные защиты диссертаций: докторской — А. Ф. Сметанникова (Горный институт УрО РАН), кандидатских — А. В. Вахрушева, И. В. Кряжевой, Л. В. Соколовой (ИГ Коми НЦ УрО РАН) и О. В. Ко-ротченковой (Горный институт УрО РАН). Б. А. Макеев защитил кандидатскую диссертацию в Казанском федеральном университете.

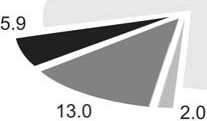

Общий объем финансирования института из разных источников составил 176 197.4 тыс. руб. (это 102.1 % к финансированию 2011 г.). На долю базового бюджетного финансирования в нем приходится 79.1 % (в 2011 г. — 82.9 %). Остальные 20.9 % были получены по президентским, государственным и региональным программам (13.0 %), от РФФИ (1.9 %), по хозяйственным договорам и другим внебюджетным источникам (4 %; в 2011 г. — 3.9 %), целевые субсидии (стипендии и президентские программы) составили 2 %.

Структура бюджетных расходов осталась на уровне 2011 г., т. е. деньги по статьям распределялись практичес-

2007 119367

2008 164500

2009 166418

2010 158770

2011 172558

2012 176197

Общий объем финансирования, тыс. руб.

79.1

Базовое бюджетное финансирование

Целевые субсидии

■ Целевое бюджетное финансирование