Институт конфликта интересов в механизме противодействия коррупции на муниципальной службе

Автор: Сенин М.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 1-2 (71), 2021 года.

Бесплатный доступ

Институт конфликта сегодня является особо рассматриваемым в плане удовлетворения некоторых потребностей профилактики и реализации регулирования, противодействия коррупции. Область муниципальной службы - особое направление, в котором как и в любом другом органе управления зачастую прослеживаются случаи коррупции, что нельзя оставлять без внимания. Многие специалисты этой области при урегулировании разного количества конфликтов, считают, что институт конфликта интересов является одним из механизмов противодействия реализации разного рода коррупции, связанной с осуществлением основных своих профессиональных функций муниципальными служащими.

Муниципальный служащий, конфликт, институт конфликта интересов, коррупция, муниципальная служба, конфликторазрешение

Короткий адрес: https://sciup.org/170183057

IDR: 170183057 | DOI: 10.24411/2411-0450-2021-1077

Текст научной статьи Институт конфликта интересов в механизме противодействия коррупции на муниципальной службе

Обеспечение безопасности результатов интеллектуальной деятельности во-многом зависит от понимания того, что собой представляет сама интеллектуальная собственность, от владения главными способами и ресурсами защиты, которые определяются в соответствии с соответствующими правовыми нормами, закрепленными в законодательстве Российской Федерации.

Возникновение термина «Интеллектуальная собственность» связывают с французским законодательством XVIII в., когда впервые был сформулирован проприетарный подход к авторскому и патентному праву, основанный на концепции естественного права, получивший более последовательное формирование в работах французских философов (Дидро, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Руссо). Проприетарный (proprietary, т.е. собственнический) подход заключается в том, что авторское право относится к разновидности права собственности («литературная собственность»). В соответствии с данным подходом право человека, который создал любой творческий результат (литературное произведение или изобретение) считается его неотъемлемым, естественным правом, возникает из самой природы творческой деятельности и существует вне зависимости от признания данного права государственной властью [1].

Позднее эти взгляды были воплощены в законодательстве некоторых штатов Соединенных Штатов Америки (например, в законе штата Массачусетс от 17 марта 1789 года сообщалось, что «нет собственности, принадлежащей человеку более, чем та, которая является итогом его интеллектуальной деятельности»), а также в законодательстве революционной Франции. В водной части французского Патентного закона от 7 января 1791 года было заявлено, что «любая новая идея, объявление и реализация которой может быть полезной для общества, принадлежит тому, кто её создал, и было б ограничением прав человека не расценивать новое промышленное изобретение как имущество его создателя».

Авторское право французского образца послужило моделью для остальных стран континентальной Европы, а также, после второй мировой войны, и для Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «Каждый имеет право на защиту его моральных прав и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является» [3].

Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся теоретиками – юристами и экономистами в

XVIII и XIX веках, однако в широкое употребление вошел лишь во второй половине XX века, в связи с учреждением в 1967 году в Стокгольме Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно учредительным документам ВОИС выделяют следующие виды прав интеллектуальной собственности (табл. 1).

Таблица 1. Виды прав интеллектуальной собственности [4]

Права, относящиеся к «интеллектуальной собственности»

– литературные, художественные и научные произведения;

– исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио и телевизионных передач;

– изобретения во всех областях человеческой деятельности;

– полезные модели;

– промышленные образцы;

– товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;

– другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным именам.

Интеллектуальные права или право интеллектуальной собственности — юридический термин, обозначающий совокупность прав, которыми обладают лицо или лица (авторы или иные правообладатели) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

В России термин «интеллектуальная собственность» определён в ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября 2006 года, как список результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая защита. Термин «интеллектуальные права» определён в ст. 1226 как права на «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации)» [5].

В таблице 2 представлены данные об основных конвенциях по охране авторских прав, участником которых является и Россия.

Таблица 2. Основные конвенции по охране прав авторов

|

Конвенции, участником которых является Россия |

|

|

– Бернская конвенция (Бернский Союз) об охране литературных и художественных произведений, принятая в 1886 году |

– Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвенция), принятая в первой редакции в 1952 году |

|

– Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (с 27 мая 1974 года) |

– Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO), (с 14 июля 1967 года) |

|

– Конвенции об охране интересов производителей фонограмм (с 13 марта 1995 года) |

|

К сожалению, в сфере защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации достаточно много пробелов. Ежегодно иностранные компании теряют в Российской Федерации миллиарды долларов из-за нарушения патентов, авторских прав и прав на товарные знаки. Российские фирмы из-за аналогичных нарушений ежегодно теряют сотни миллионов долларов. Одной из причин этого является недостаток внимания и опыта решения проблем, связанных с использованием интеллектуальной собственности. Также значительная часть достижений уходит за рубеж и происходит крупномасштабная утечка самых высококвалифицированных кадров, труд которых не оценили по достоинству, а это несомненно ухудшает научнотехнический потенциал страны.

Одной из самых актуальных проблем является защита авторских прав в сети Internet. Эта проблема так и не нашла окончательного решения не только в нашей стране, но и по всему миру. Все работы, переведенные в электронный формат, находятся в открытом доступе. Каждый желающий, находящийся на просторах Интернета, может в любой момент воспользоваться данной информацией в своих целях. По данным статистики до 95% авторских произведений и фонограмм, распространяются через Интернет без соблюдения каких-либо норм и законов. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективно действующие меры по защите электронной информации сегодня практически отсутствуют [6].

Многие нормы российского законодательства противоречат международным нормам (например, посвященные защите изобретений, идей, ноу-хау, торговых секретов и инноваций). Ряд положений противоречит Соглашению ТРИПС, договорам ВОИС, директивам ЕС, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования ГК в целом и его 4 части в частно- сти. Кроме того, в России нет специализированного суда по защите правообладателей интеллектуальных прав, в то время как иностранные суды давно уже созданы и функционируют. Из информации, размещенной на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, следует, что в 2019 г. арбитражными судами субъектов РФ рассмотрено 20 140 дел, «связанных с охраной интеллектуальной собственности». Суммарный объем заявленных требований составил 139,4 млрд. руб., т.е. средняя цена иска по этой категории дел -6,9 млн. руб. Суды согласились с доводами истцов по 15505 делам, что составляет около 77% от числа рассмотренных дел. В пользу правообладателей взыскано 4,4 млрд. руб., что в среднем составило 283 тыс. руб. Последний показатель интересен тем, что эта цифра несколько лет подряд достаточно быстро «усыхает». В 2016 г. в пользу правообладателей было взыскано в среднем по 641 тыс. руб., в 2017 г. – 488 тыс. руб., в 2018 г. – 360 тыс. руб. [7]. Тенденция малоприятная, что тоже подтверждает, что в нашем законодательстве недостаточно сделано для защиты авторских прав. В частности можно отметить недостаточное обеспечение защиты прав правообладателей в области фармацевтики и отсутствие федерального стандарта бухгалтерского учета для коммерческих организаций [8].

На сегодняшний день в России есть основа правовых норм, которая направленна на регулирование правовых отношений в рассматриваемой сфере, но отсутствует эффективный рабочий механизм по защите интересов правообладателей, связанной с распространением объектов, работ и произведений авторского права. Это является одной из причин того, с 2015 г. фактически наблюдается стагнация количества поданных заявок на регистрацию изобретений (рис. 1) [8].

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Рис. 1. Количество поданных заявок на изобретения, 2010-2019 гг.

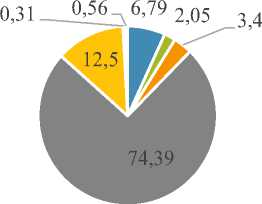

На рисунке 2 представлена классификация поданных в первом полугодии 2019 г. заявок на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в процентах.

-

■ Изобретения: 6,79

-

■ Полезные модели: 2,05

-

■ Промышленные образцы: 3,4

-

■ Товарные знаки: 74,39

-

■ Программы для ЭВМ: 12,5

-

■ Базы данных: 0,31

-

■ Селекционные достижения: 0,56

Рис. 2. Классификация заявок на ОИС (в %), 1 полугодие 2019 г. [9]

Функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, осуществляет в настоящее время Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), являющаяся федеральным органом исполнительной власти. Эта служба находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

По мнению руководителя Роспатента Григория Ивлева [8], причинами низкой изобретательской активности и патентной стагнации, являются:

-

– отсутствие патентных исследований (применения практик патентной аналитики), связанное с неясностью перспективы патентования;

– слабая заинтересованность в выявлении охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД);

– отсутствие гарантий вознаграждения ученых, изобретателей за создание и использование РИД;

– отсутствие в организациях и на государственном уровне системных требований к результативности НИОКТР в части

создания РИД, определяющих инновационный уровень продукции (технологии);

– непонимание руководством организаций долгосрочных рисков слабого управления интеллектуальной собственностью (ИС), текущее сокращение затрат;

– недостаточность квалифицированных специалистов в области ИС;

– отсутствие стратегии управления правами на РИД на уровне организации и отрасли;

– экономические сложности зарубежного патентования.

В связи с этим Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) определила следующие задачи в сфере интеллектуальной собственности (ИС) на ближайшее время [8]:

-

1) Повышение патентной активности и коммерциализация ИС:

– внесение изменений в правила выплаты вознаграждения за служебные РИД (утв. постановлением Правительства РФ № 512);

– уточнение порядка закрепления прав на РИД;

– установление требований по проведению патентных исследований и использо-

- ванию их результатов в целях создания РИД, обладающих инновационным потенциалом.

-

2) Создание комфортной среды для заявителей (цифровой роспатент).

-

3) Организация подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности.

-

4) Совершенствование правовой охраны на международном уровне:

– присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях;

– создание Евразийской системы правовой охраны промышленных образцов на территории ЕАЭС;

– создание Евразийской системы правовой охраны товарных знаков на территории ЕАЭС;

– продвижение русского языка в Мадридской системе международной регистрации товарных знаков и Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов.

-

5) Субсидирование на зарубежное патентование – АО «Российский экспортный центр».

Необходимо отметить, что усилия, направленные на создание комфортной среды для заявителей, уже дали свои результаты. Сроки рассмотрения заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) существенно сократились (табл. 3) [8].

Таблица 3. Сроки рассмотрения заявок на регистрацию РИД, мес.

|

Сроки рассмотрения заявок |

Изобретения |

Патенты |

Товарные знаки |

|

2017 г. |

9,24 |

3,42 |

8,89 |

|

2018 г. |

8,05 |

2,86 |

7,50 |

|

2019 г. |

5,69 |

1,35 |

5,96 |

Кроме того, существенно увеличилось количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков России (рис. 3).

56848 59717 61923

64928 61188 61477 64762 73510 76062 87509

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Рис. 3. Общее количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков России, 2010-2019 гг. [8]

Чтобы быть эффективной на долгие годы стратегия управления результатами интеллектуальной деятельности должна включать в себя следующие позиции: создание РИД (НИР, ОКР и т.п.); обеспечение правовой охраны РИД; учет прав на РИД; вовлечение в оборот объектов ИС. Необходимы также патентные исследования (построение патентных ландшафтов) и цифровизация этапов жизненного цикла

РИД, трансформация общественных отношений [10; 11].

Поэтому еще много вопросов остаются нерешенными в рамках действующего законодательства. Но без осознания роли интеллектуальной собственности, без решения с помощью вмешательства государства вышеперечисленных проблем, развитие нашей страны во всех отраслях (научно-технической, экономической, культурной и др.), невозможно.

Список литературы Институт конфликта интересов в механизме противодействия коррупции на муниципальной службе

- Верниковская М.В. Институт конфликта интересов в механизме противодействия коррупции на муниципальной службе // Молодой ученый. - 2019. - №7. - С. 179-181.

- Гусельникова О.Ю. Конфликт интересов на муниципальной службе как объект антикоррупционного контроля // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2016. - №7. - С. 17-20.

- Колодкин Л.М., Хадисов Г.Х. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 2016. - 226 с.

- Утросина С.А. Преодоление конфликта интересов на государственной и муниципальной службе - важнейший механизм противодействия коррупции // Марийский юридический вестник. - 2017. - №2. - С. 104-105.