Институт муниципальных выборов в современной России: проблемы и перспективы развития

Автор: Майкова Элеонора Юрьевна, Симонова Елена Валерьевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития института муниципальных выборов в России. Авторы проводят анализ содержания научного дискурса о процедурах избрания глав муниципальных образований и избирательных механизмах формирования представительных органов местного самоуправления, особое внимание уделяя изучению факторов жизнеспособности моделей формирования муниципальных структур, основанных на процедуре прямых выборов. Статья основана на данных эмпирических исследований, проведенных в Тверском регионе в 2012-2018 гг.

Местное самоуправление, муниципальные выборы, прямые выборы, модель сити-менеджера, конкурсная модель, избирательная система

Короткий адрес: https://sciup.org/170171346

IDR: 170171346 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6713

Текст научной статьи Институт муниципальных выборов в современной России: проблемы и перспективы развития

Проблематика, связанная с перспективами развития института муниципальных выборов, приобретает острое звучание, начиная с периода проведения нового этапа муниципальной реформы в 2014–2015 гг. В настоящее время фиксируется амбивалентное отношение к данному социально-политическому институту и государства, и общества. С одной стороны, российское законодательство трактует местное самоуправление (МСУ) как одну из основ конституционного строя, как форму народовластия, провозглашает юридиче- скую автономию муниципалитетов1. Это, по мнению исследователей, обусловливает особенности формирования всех органов МСУ. Одни муниципальные органы могут быть непосредственно избраны населением, другие – сформированы ранее избранными органами. Недопустимыми на данном уровне публичной власти являются процедуры назначения «сверху», а также согласования с государственными властными структурами или утверждения ими состава органов МСУ. Предлагаемые федеральным законом № 131 (далее – ФЗ № 131) принципы организации МСУ в Российской Федерации содержат указание на выборность органов МСУ во всех типах муниципальных образований (МО)2. Многие современные исследователи подчеркивают чрезвычайную важность сохранения института выборов для эффективного развития системы МСУ [Накашидзе, Гарькавченко 2011: 1].

С другой стороны, ряд исследователей указывают на кризис представительной демократии и нарастающую оторванность органов государственного и муниципального управления от большинства населения. Институты представительной демократии (в т.ч. и низового уровня) постепенно интегрируются во властную вертикаль и все чаще «выполняют функцию административного механизма для легитимации решений исполнительной власти» [Партийная… 2012: 64], а выборы превращаются из системы отбора лучших представителей общества «в соперничество денежных и административных ресурсов» [Партийная… 2012: 239].

В связи с этим исследования, направленные на выявление проблем и перспектив развития института муниципальных выборов в современной России, становятся особенно актуальными. При подготовке настоящей работы авторы осущестили традиционный анализ нормативно-правовых актов различных уровней, отчетной документации структур региональной государственной власти, публикаций в региональных СМИ, проанализировли данные социологического мониторинга представлений населения Тверского региона о МСУ, осуществлявшегося научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ в период с 2012 по 2018 г.3, а так же материалы глубинного интервьюирования экспертов (представителей государственных и муниципальных властных структур), проводившегося в период с апреля по август 2015 г. (45 чел.). Эмпирические исследования проводились в Тверском регионе, который в настоящее время4 включает 281 муниципальное образование, в т.ч. 29 муниципальных районов, 11 городских округов (в т.ч. 5 вновь образованных городских округов с сельским населением и 2 закрытых административно-территориальных образования – ЗАТО), 2 муниципальных округа, 37 городских поселений и 194 – сельских.

Дискуссии, касающиеся проблемы муниципальных выборов, ведутся сегодня вокруг двух основных вопросов: это 1) процедура избрания глав МО; 2) избирательные механизмы формирования депутатского корпуса представительных органов МСУ.

Обращаясь к анализу содержания дискуссий относительно моделей замеще- ния позиции главы МО, следует отметить, что в российском законодательстве о местном самоуправлении закреплен альтернативный порядок избрания на эту должность, предусматривающий осуществление и прямых, и косвенных избирательных процедур. В качестве легитимных сегодня рассматриваются 3 основных способа избрания главы МО: 1) населением в ходе прямых выборов; 2) представительным органом МСУ из своего состава1; 3) представительным органом из числа кандидатов, определенных конкурсной комиссией (конкурсная модель)2.

Большинство исследователей и практиков муниципального управления признают избрание главы МО в ходе прямых выборов в качестве варианта, наиболее демократичного и соответствующего природе МСУ. Проведение выборов обеспечивает более высокий уровень легитимности власти главы муниципалитета, способствует росту его ответственности перед населением, позволяет систематически оценивать эффективность его работы, повышает уровень участия населения в решении местных проблем, служит индикатором самостоятельности МСУ, степени его автономности от государственной власти [Верижникова 2012: 26-27; Зырянов 2014: 54; Колодина 2017: 168; Конышева 2015: 116]. Тем не менее ряд исследователей считают, что в современных условиях прямые выборы мэров становятся малоэффективными в связи с фактической ликвидацией реальной конкуренции между кандидатами, претендующими на представительство интересов населения [Трофимов 2014: 207]. Кроме того, политический процесс на местном уровне также подвержен воздействию различных риск-факторов (медиатехнологии, мифотворчество, мнение экспертов, личностные факторы и т.д.), которые могут привести население МО к неоптимальному выбору [Майкова, Симонова 2016: 58]3.

Однако наиболее критично исследователи и практики муниципального управления настроены по отношении к модели сити-менеджера. Данная модель оценивается как недостаточно демократичная в силу того, что лицо, занимающее данный пост, не избирается населением [Конышева 2015: 116; Трофимов 2014: 207], а, «выбирая депутатов в представительные органы, избиратели не делегировали им полномочия избирать мэров» [Колодина 2017: 168]. Помимо этого, она признается неэффективной и с точки зрения качества муниципального управления [Конышева 2015: 116; Трофимов 2014: 207]. В научной литературе отмечается, что применение модели сити-менеджера создает риски, связанные с размыванием ответственности и потенциальной конфликтностью данного способа управления [Меркулова 2017: 159]4. Отказ от прямых выборов и использование модели сити-менеджера привязывает МСУ к системе государственной власти, для которой этот институт служит инструментом интеграции муниципального управления в единую властную вертикаль [Колодина 2017: 166].

Что касается конкурсной модели избрания главы МСУ, то ее оценка является весьма неоднозначной. С одной точки зрения, данная модел ь видится еще менее демократичной и легитимной по сравнению с моделью сити-менеджера [Колодина 2017: 168; Конышева 2015: 116; Меркулова 2017: 160]1. Дело в том, что в последней модели глава МО избирался из состава представительного органа МСУ, сформированного посредством проведения всеобщих муниципальных выборов. В конкурсной же модели лицо, консолидирующее в своем статусе позиции главы МО и главы администрации (функции сити-менеджера), избирается представительным органом МСУ по представлению конкурсной комиссии и имеет крайне опосредованное отношение к прямым выборам. С другой точки зрения, данная модель признается более эффективной с позиции муниципального управления (по сравнению с двумя другими) [Конышева 2015: 115; Меркулова 2017: 161-162; Хабаров 2016: 155]2. В условиях экономического кризиса, обусловленного падением цен на энергоресурсы и введением западных санкций, использование конкурсной модели приводит к консолидации управленческих структур, которая направлена на решение задач мобилизации ресурсов территорий для обеспечения их развития, преодоления кризисных тенденций в экономике и выполнения социальных обязательств перед населением [Меркулова 2017: 158].

Следует отметить, что практика избрания главы МСУ в ходе прямых выборов доминировала в России до 2009–2010 гг. (примерно в 2/3 МО). С 2010 г. распространилась практика избрания главы муниципалитета представительным органом МО из своего состава (глава МО одновременно становился и председателем представительного органа). Соответственно, с этого времени получила широкое распространение модел ь сити-менеджера. Начиная с периода проведения «ма лой» муниципальной реформы (2014–2015 гг.) крайне востребованной в российских регионах становится конкурсная модель избрания главы МСУ [Майкова, Симонова 2016: 58-59; Меркулова 2017: 160; Туровский 2015: 46-47; Хабаров 2016: 155]. Подобная ситуация характерна и для Тверской области. С 2015 г. здесь был регламентирован порядок замещения должности главы МО, основанный на осуществлении конкурсных процедур. В итоге на конец 2018 г. в 88,5% муниципалитетов Тверского региона использовалась конкурсная модель избрания главы МО3. При этом изменения коснулись не только муниципальных районов и городских округов, но и муниципальных образований поселенческого уровня. Так, главы 80% городских и 93,7% сельских поселений в конце 2018 г. избирались на основе конкурсных процедур. А муниципалитеты, в которых к этому времени еще сохранились модели избрания главы МСУ на прямых выборах (2% общего числа муниципальных образований) либо депутатами представительного органа МО из своего состава, осуществят переход на конкурсную модель до конца 2020 г. Тенденции, фиксируемые в российском законодательстве и муниципальных практиках, показывают, что формируются предпосылки для ограничения участия населения в формировании органов местной власти, для роста влияния государственной власти на функционирование МСУ и, следовательно, укрепления управленческой вертикали и централизации власти.

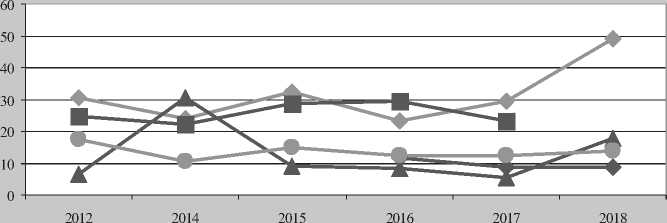

Однако тенденции, господствующие в системе формирования муниципальных органов, не находят поддержки у значительной части российских граждан. Об этом свидетельствуют данные эмпирических исследований, проводимых в Тверском регионе. Согласно результатам опросов, около 1/3 жителей региона отмечали в качестве наиболее эффективного способа замещения должности главы МСУ (мэра города, главы района и т.д.) прямые муниципальные выборы (от 30,5% в 2012 г. до 29,3% в 2017 г.). Еще около ¼ респондентов выступали за эффективность такого способа, как решение общего собрания (схода) жителей, также предполагающего использование прямых выборных процедур (от 24,6% в 2012 г. до 23,4% в 2017 г.). В 2018 г. из исследовательского инструментария был исключен вариант ответа, связанный с избранием главы МО на сходе жителей, в связи с чем доля граждан, выступающих за проведение прямых выборов, увеличилась до 49% (то есть, составила практически половину населения региона) (см. рис. 1).

Ф Прямые выборы жителям и МО И Решение общего собрания жителей

А Избрание из состава депутатов Ф Конкурсная модель

• Назначение "сверху"

Рисунок 1. Динамика оценки населением способа замещения должности главы МСУ

С 2015 по 2017 г. значительно снизился процент граждан, выступающих за избрание главы МСУ депутатами представительного органа из своего состава (для сравнения: в 2014 г. – 30,6%; в 2015 г. – 9,2%; в 2016 г. – 8,3%; 2017 г. – 5,6%). К 2018 г. доля сторонников избрания главы муниципалитета депутатами местных советов вновь возросла, однако не превысила 1/6 общего числа жителей Тверского региона. За избрание главы МО депутатами представительного органа по рекомендации областной (или районной) комиссии (конкурсная модель) выступают около 1/10 опрошенных граждан (в 2016 г. – 11,8%; в 2017 г. – 8,6%; в 2018 – 8,6%). За назначение главы МО «сверху», вышестоящими органами государственной власти (губернатором области, Законодательным собранием области и т.д.), выступают около 1/7 респондентов (от 17,5% в 2012 г. до 13,8% в 2018 г.). В целом же результаты опросов жителей МО Тверской области указывают на несоответствие преобладающей в регионе реальной социально-политической практики, предполагающей выборы главы муниципалитета депутатами представительного органа МСУ (в настоящее время в основном на основе конкурсных процедур), пред- ставлениям и ожиданиям населения, которое заинтересовано в сохранении прямых выборов глав МО.

При этом если процедуры прямых выборов или назначения «сверху» понятны простым гражданам, то модели, использующие косвенные методы избрания глав МО, зачастую вызывают затруднения у респондентов при их оценке. Так, от 1/3 до 1/2 жителей региона затрудняются ответить на вопрос, в котором им предлагается оценить новый порядок замещени я должности главы МО, связанный с осуществлением конкурсных процедур. Отрицательно оценивают конкурсную модель от 1/3 до 1/4 опрошенных граждан (в 2015 г. – 37,2%; в 2017 г. – 26,2%; в 2018 г. – 34,2%), аргументируя свою точку зрения тем, что в демократическом государстве должны существовать прямые выборы («главу должен выбирать народ»), в отсутствие которых снижается у ровень ответственности власти перед населением, а во властных структурах распространяется семейственность, они становятся коррумпированными.

Сторонники конкурсной модели избрания главы МО (в 2015 г. – 26,2%; в 2017 г. – 23,1%; в 2018 г. – 29,2%) обосновывают свою позицию тем, что в ходе проведения прямых избирательных процедур население может сделать неоптимальный выбор из-за отсутствия достоверной информации о кандидате («люди не знают избранных»), а экспертная комиссия может более эффективно оценить кандидатов на пост главы МСУ и предложить представительному органу профессионально подготовленную кандидатуру с опытом управленческой деятельности («комиссия компетентнее в выборе кандидатов», «пройдет лучший специалист»). Подобное обоснование своей позиции в большей степени характерно для горожан.

Еще один дискуссионный вопрос в рамках проблематики муниципальных выборов касается оценки избирательных механизмов формирования депутатского корпуса представительных органов МСУ. Эта оценка так же является неоднозначной. Согласно ФЗ № 131, наличие представительного органа в структуре органов МСУ является обязательным1. И если до 2014 г. состав представительных органов МО формировался путем избрания депутатов населением на муниципальных выборах, то в результате проведения «малой» муниципальной реформы резко расширилась практика отмены прямых выборов депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов (с внутригородским делением) и их замены механизмом делегирования депутатов от советов МО нижестоящего уровня [Конышева 2015: 115; Меркулова 2017: 159]. Согласно официальной информации, на начало 2016 г. в 25 субъектах РФ был осуществлен полный переход на систему делегирования (относительно указанных типов МО), в 13 субъектах осуществлялась дифференциация по районам, исходя из их специфики, в 6 субъектах право окончательного выбора способа формирования представительного органа предоставлялось самому району, а в 37 субъектах РФ была повсеместно сохранена система прямых выборов. Однако в целом регионы чаще стремились сохранить процедуру голосования: из 1 787 представительных органов муниципальных районов в 81 субъекте РФ 1 080 формировались посредством прямых выборов, 707 – по системе делегирования. При этом предпочтение отдавалось мажоритарной системе [Хабаров 2016: 156].

Следует отметить, что использование механизма делегирования ряд исследователей связывают с усилением централизаторского тренда в развитии российской системы управления. Тем не менее делегирование рассматривается как вполне приемлемый способ формирования местных советов в МО второго уровня [Конышева 2015: 115; Меркулова 2017: 159].

Неоднозначны позиции исследователей и по вопросу об использовании различных типов избирательных систем при проведении муниципальных выборов депутатов представительного органа МСУ. Следует отметить, что до 2011 г. в МО использовались преимущественно мажоритарная и смешанная избирательные системы. С 2011 г. законодательно было регламентировано применение пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов (с численностью 20 депутатов и более) [Накашидзе, Гарькавченко 2011: 4-6; Трофимов 2014: 207]. Ряд исследователей негативно оценивают внедрение пропорциональной избирательной системы в практику муниципальных выборов, считая, что такие изменения влекут за собой сокращение механизмов влияния населения на систем у управления МО, политизируют МСУ [Трофимов 2014: 207]. Применение данного типа избирательной системы затрудняет или делает невозможным участие в выборах независимых кандидатов, способных эффективно отстаивать интересы населения МО, не связанных с теми или иными партийными предпочтениями [Накашидзе, Гарькавченко 2011: 7]. Другие исследователи дают позитивную оценку практик использования пропорциональной избирательной системы при проведении муниципальных выборов, считая, что их распространение способствует усилению ответственности представительных органов МСУ перед местными жителями, а также создает возможности привлечения граждан к осуществлению МСУ через дополнительные (партийно-политические) каналы [Хабаров 2016: 160-162].

Что касается Тверского региона, то процедуры формирования представительных органов МСУ здесь регламентируются федеральным и региональным законодательством1, а также уставами МО. Использование механизма делегирования при формировании представительных органов допускается только для муниципальных районов, в бюджетах которых доля субвенций из регионального и федерального бюджетов не превышает 20%. Анализ уставов муниципальных районов и городских округов Тверской области демонстрирует преобладание процедуры прямых выборов с использованием мажоритарной избирательной системы относительного большинства при формировании местных советов (собраний) депутатов (83,3%). Около 1/7 представительных органов МО второго уровня формируются на муниципальных выборах с использованием смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы с закрытыми списками кандидатов (16,7%).

Следует отметить, что используемые в Тверском регионе практики формирования представительных органов МО соответствуют существующему социальному запросу. Исследование, проведенное авторами статьи в 2017– 2018 гг., выявило значительную долю граждан (примерно от 1/10 до 1/5 населения региона), для которых характерны установк и на участие в муниципальных выборах [2017 г.: «важны выборы в представительные органы МСУ» – 4,0%, «важны все выборы в равной степени» – 16,0%; 2018 г.: «важны выборы в органы МСУ (городскую думу, поселковый совет и т.д.)» – 8,5%]. От 1/4 до 1/3 респондентов констатировали свое участие в муниципальных выборах в течение последних нескольких лет (в 2017 г. – 33,5%; в 2018 г. – 24,2%). А на вопрос о возможном участии в предстоящих выборах в органы МСУ 40,3% (2017 г.) граждан дали утвердительный ответ, апеллируя прежде всего к своему гражданскому долгу, стремлению самостоятельно решать важные вопросы жизни своего населенного пункта. Активистские установки граждан в отношении муниципальных выборов реализуются в их поведенческих моделях, о чем свидетельствуют данные государственной статистики. Так, на выборах в представительные органы власти МО Тверской области явка в 2018 г. в различных муниципалитетах составила от 1/4 до 1/3, а иногда и более (например, в Молоковском районе – 43,2% населения региона)1.

Таким образом, проведенные нами исследования демонстрируют наличие определенного потенциала развития института муниципальных выборов. Несмотря на упразднение во многих случаях прямых выборных процедур в процессе избрания глав МО, при формировании представительных органов МСУ участие рядовых граждан признается обязательным, по крайней мере в МО поселенческого уровня. Что же касается способов рекрутирования на должность глав муниципалитетов, то, с точки зрения авторов данной статьи, недопустимым является формирование унифицированных подходов к замещению должностной позиции главы МСУ для всех типов муниципалитетов. Особенно это касается конкурсной модели. Данные нашего исследования показывают, что отношение к этой модели да леко не однозначно, и население зачастую заинтересовано в сохранении прямых выборов глав МО, считая их более соответствующими принципам демократического государства. Поэтому важным является сохранение принципа вариативности при определении модели избрания главы МСУ для различных типов МО, который позволит формировать систему управления территориями и местными сообществами, исходя из имеющейся ресурсной базы, ценностных ориентаций населения и интересов муниципальных и региональных элит.

Статья выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-011-01240 А.

Список литературы Институт муниципальных выборов в современной России: проблемы и перспективы развития

- Верижникова Н.М. 2012. Актуальные вопросы механизма выборов главы муниципального образования. - Пробелы в российском законодательстве: юридический журнал. № 1. С. 25-27

- Зырянов С.Г. 2014. Выборы глав муниципальных образований: проекты реформаторов и общественные ожидания. - Социум и власть. № 2(46). С. 49-56

- Колодина Е.А. 2017. Исследование тенденций развития местного самоуправления в современной России. - Известия Байкальского государственного университета. Т. 27. № 2. С. 162-170

- Конышева Е.Г. 2015. Местное самоуправление и государственная администрация: старые проблемы, новые решения. - Актуальные проблемы российского права. № 4. С. 114-118

- Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. 2016. Модели избрания главы местного самоуправления в современной России: теория и реальные муниципальные практики. - Власть. № 1. С. 57-63