Инструменты государственно-частного партнерства при финансировании проектов комплексного развития территории

Автор: Анистратенко М.А., Баринов В.Н., Васильчикова Е.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 4-1 (74), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны последние изменения в законодательстве при реализации проектов комплексного развития территории. Авторами составлена классификация отличий проектов точечной застройки от проектов комплексной застройки. Финансирование таких проектов осуществляется с помощью применения двух моделей - концессионных соглашений или соглашений государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства. Описаны преимущества и различия этих моделей.

Комплексное развитие территорий, редевелопмент, государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, гчп-проекты, социальные объекты, жилищное строительство

Короткий адрес: https://sciup.org/170183371

IDR: 170183371 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-4-1-39-44

Текст научной статьи Инструменты государственно-частного партнерства при финансировании проектов комплексного развития территории

Излишне плотная застройка в крупных городах ведет к ухудшению качества жизни, а также влечет за собой нагрузку на инфраструктуру, инженерные сети, ухудшает архитектурный облик города. Современные средства и научно-технический прогресс позволит развивать городскую застройку и отдельные микрорайоны за счет перехода к комплексному строительству, формированию жилой и многофункциональной застройки, в соответствии с потребностями и запросами населения. В настоящее время именно комплексное освоение территории считается наиболее прогрессивным путем наращивания объемов нового жилого фонда, в котором заинтересовано и государство, и девелопер.

Понятие комплексное развитие территории (далее – КРТ) введено федеральным законом №494-ФЗ от 30.12.2020. Его положения усовершенствовали институт комплексного и устойчивого развития территории (далее – КУРТ) и механизмы расселения аварийного и ветхого жилья. Предложен единый механизм КРТ – взамен ранее используемых отдельных механизмов комплексного и устойчивого развития территории (рис. 1): развитие застроенных территорий (далее – РЗТ); комплексное развитие территорий (далее – КРТ); комплексное освоение территорий (далее – КОТ).

Рис. 1. Виды КУРТ

На данный момент комплексное развитие территории это мероприятия по планировке территории, которая выделена для эффективного развития, в целях:

-

- формирование новой застройки на свободных участках;

-

- преобразование территорий сложившейся застройки;

-

- благоустройство открытых городских пространств;

-

- создание благоприятных условий проживания граждан;

-

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования.

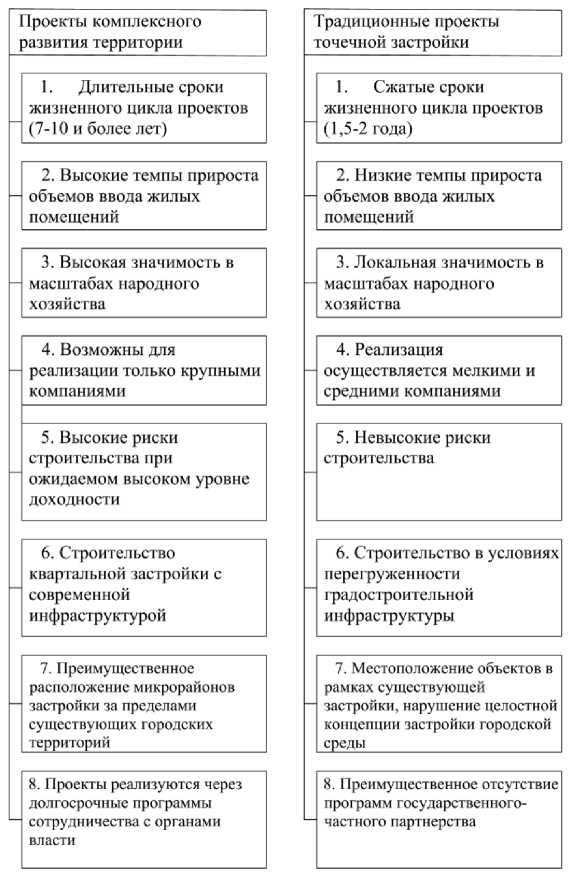

Отличия проектов точечной застройки от проектов комплексного развития территории показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация отличий проектов точечной застройки от проектов комплексной застройки

В 2017 году в Москве утверждена программа реновации столичного жилищного фонда, которая будет действовать 15 лет до 2032 года. Учитывая позитивный опыт, разработаны и внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты по вопросу комплексного развития территории.

В Москве градостроительно-земельной комиссией принимается индивидуальное решение о градостроительных параметрах застройки конкретного участка и при принятии этого решения, в том числе учиты- ваются параметры развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур и тд. По всей России эта ситуация была абсолютно противоположной, то есть всегда существовали документы территориального планирования - генеральный план, правила землепользования и застройки, в которых все уже была закреплены требования. Застройщик сравнивал свои проекты с ними и для проектов комплексного и устойчивого развития территории не было никаких отличий. КУРТы накладывались на некую территорию, где уже было нанесены предельные параметры застройки, что создавало определенные сложности. В связаны с тем, если по экономическим параметрам не хватало площади для того, чтобы окупить ту инфраструктуру, которая существует, то альтернативы у соответствующего региона не было, как либо дополнительно финансировать за счёт бюджетных средств, иначе этот проект просто не будет реализовываться, потому что частные инвесторы не пойдут.

Финансирование проектов КРТ может осуществляться с помощью применения концессионных соглашений или соглашений государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), муниципально-частного партнерства.

Для каждой модели разработаны свой федеральный закон, у этих моделей есть достаточно много общих черт в частности по этим двум моделям возможно реализовывать проект в отношении объектов образования - это детские сады школы и также объекта и здравоохранения. Обе модели предполагают заключение соглашения с публично-правовым образованием: детские сады - это только муниципальный уровень; школы - это может быть как муниципальный уровень, так и региональный уровень; объекты здравоохранения - это исключительно региональный уровень [4].

Обе модели предполагают наличие инвестиционной стадии проекта, в рамках которой частной сторона создает или реконструирует объект соглашения, а также эксплуатационной стадии, но обязанности на этой стадии уже несколько отличается в зависимости от того какая модель ГЧП применяется. И в одной и в другой модели очень важна возможность стопроцентно возмещение затрат на создание или реконструкцию объекта и эксплуатационных затрат после того как объект введен в эксплуатацию. Также допустимо частичное возмещение затрат на инвестиционной стадии.

Минимальный срок действия соглашения о ГЧП составляет три года, по концессиям минимальный срок не установлен, но для того чтобы избежать смешения соглашения с закупкой также рекомендуется заключать не менее чем на три года [2].

На практике срок устанавливается в зависимости от объема инвестиций, чем больше объем инвестиций, тем больше срок, для того чтобы обеспечить окупаемость инвестиций.

Если эта модель стопроцентным возмещением затрат публичной страной то длительный срок позволяет обеспечить существенную рассрочку платежей. Обычно подобные соглашения заключаются не менее чем на 5-6 лет, порой срок достигает 20 лет [1].

Какие основные отличия этих моделей?

По концессионному соглашению частная страна на эксплуатационный стадии будет обязана выполнять эксплуатацию объекта соглашения, а если это детские сады, школы и поликлиники, то оказывать образовательные услуги или оказывать медицинскую помощь. Частная сторона вправе привлечь третье лицо для такой деятельности, но при этом будет отвечать за недостатки такой деятельности перед публичной стороной. По соглашению о ГЧП частная сторона на эксплуатационной стадии может выполнять только техническое обслуживание. Для застройщиков соответственно более приоритетным является вариант соглашение о ГЧП, где возможно выполнять только техническое обслуживание.

По договору об КРТ публичная сторона может взять на себя обязанность по созданию социальной инфраструктуры, это можно реализовать с использованием механизмов ГЧП. Дальше есть определенная развилка, она зависит от того каким образом будет заключаться концессионное соглашение или соглашения о ГЧП - по ито- гам конкурса, который организует публичная сторона, или по итогам сейчас не инициативы.

Если мы берем первый вариант, когда проводится конкурс, то публичная сторона готовит конкурс на право заключения соглашения, проводит этот конкурс и заключать соглашение с победителем. Этот вариант наиболее приоритетен для застройщика, так как в этом случае застройщик может и не становиться стороной этого соглашения, но у этого варианта есть минусы для публичной стороны, потому что публичная сторона несет издержки на подготовку проекта соглашения, проекта документации и проведения торгов. В настоящее время есть отдельные типовые решения в настоящее время, которые требуют доработки с учетом специфики проекта.

Второй вариант, в отличие от конкурса в этой ситуации застройщик, по сложившейся практике это специальная проектная компания застройщика, которая создана исключительно для реализации ГЧП-проекта, готовит частную инициативу и подает эту частную инициативу публичной стороне. Частная инициатива (это по сути тот же проект соглашения о ГЧП) этот проект соглашение затем размещается на сайте торгов на 45 дней для того чтобы посмотреть будут ли третьи лица какие-то заинтересованные в проекте. Если таких третьих лиц не будет, то возможно сразу заключить соглашение без торгов с инициатором, если такие третьи лица появятся, то будет проводиться конкурс по общему порядку. При этом инициатор никаких преимуществ в этом конкурсе они не получит.

В договоре о КРТ может устанавливаться обязанность публичной стороны создать социальную инфраструктуру, не рекомендуется предусматривать условия в договоре о том, что именно частная сторона берет на себя обязанность по созданию такой инфраструктуры, потому что даже если идти по пути частной инициативы, то нет гарантий, что с инициатором будет заключено соглашение. Проблемы могут возникнуть как на стадии согласования частной инициативы с публичной сторо- ной т.к. в случае, если например, появятся третьи лица и процедура выльется в конкурс.

Ключевой плюс модели ГЧП в рамках развития территорий для публичной страны, если сравнивать, например, с закупкой или выкупом, состоит в том, что можно сделать более длительную рассрочку платежа, чем на три года такая возможность предусмотрена бюджетным законодательством.

Ключевой плюс модели ГЧП в рамках комплексного развития территории для застройщика в том, что если застройщик будет являться стороной соглашение, то это возможность стопроцентного возмещения затрат на реализацию проекта. Нужно учитывать определенные минусы. Прежде всего это достаточно длительные сроки подготовки и заключения соглашений, кроме того если у нас застройщик или компании-застройщика будет являться стороной соглашение, то нужно выполнять ряд обязанностей на эксплуатационной стадии.

Сейчас вносятся поправки в Федеральную государственную программу по развитию образования. Планируется, что регионам будут предоставляться субсидии и по концессионным соглашениям. Кроме того в конце декабря приняли акт, по которому ДОМ.РФ [6] будет создавать специализированное общество проектного финансирования, которое может предоставлять займы застройщиком для того чтобы создавать объекты социальной инфраструктуры, в том числе в рамках комплексного развития территории.

Перейдем к реализации проектов жилых зданий в рамках комплексного развития территории. Ввод в эксплуатацию жилья составляет в среднем 25% или 15-20 миллионов квадратных метров жилья в год. По прогнозам, в следующем пятилетнем периоде рост этого показателя будет составлять не менее 30-40% или 25-30 млн. жилья в год [3].

На основе анализа построенного жилья в рамках комплексного развития территории можно сделать вывод о том, что в целом прогнозируется положительная тенденция развития комплексного жилищного строительства. Институт экономики города [5] оценивал совокупный градостроительный потенциал территорий жилой застройки с увеличением ее плотности в результате редевелопмента за 30 лет в 855 млн кв. м. Для этого до 2050 года потребуются почти 70 трлн руб. инвестиций в жилищное строительство и сопутствующую инфраструктуру.

Комплексное строительство предполагает большой масштаб застройки и, как следствие, комплексный план освоения земельного участка. Основные преимуще- ства такого строительства – это возможность построить уникальный жилой комплекс с учетом специфики спроса покупателей. Поэтапное строительство позволяет запускать в строительство наиболее востребованные покупателями варианты планировок квартир. При введении в эксплуа- тацию новых домов застройщик строит под нужды жильцов детские садики и школы. Со временем появляются поликлиники и полная инфраструктура современного жилого района.

Современный подход к комплексному освоению территорий предполагает ис- пользование индивидуальных архитектурных и планировочных решений с учетом ландшафта территории. Проекты комплексного освоения выгодны для девелоперов, так как позволяют снизить себестоимость строительства и создать единый план развития территории. Финансирование таких проектов происходит не на средства дольщиков, а в тесном взаимодействии с кредитными организациями и государственными и муниципальными институтами.

Список литературы Инструменты государственно-частного партнерства при финансировании проектов комплексного развития территории

- Попова О.А. Инструменты и механизмы эффективного взаимодействия контрагентов в проектах государственно-частного партнерства / Попова О.А., Васильчикова Е.В., Баринов В.Н. // Студент и наука. - 2018. - №3 (6). - С. 50-57.

- Попова О.А. Реализация проектов в сфере государственно-частного партнерства в индустриальной среде / Попова О.А., Васильчикова Е.В., Баринов В.Н. // Студент и наука. - 2018. - №3 (6). - С. 42-47.

- Сычев И.В. Развитие земельных участков на основе инвестиционно-строительных проектов комплексного освоения территории в России: современное состояние, проблемы и перспективы // Экономика и предпринимательство. - 2017. - №12-3 (89). - С. 340-344.

- Трухина, Н.И. Государственно-частное партнерство как эффективный механизм привлечения инвестиций и внедрения инноваций в сфере ЖКХ / Н.И. Трухина, Е.М. Сергеева // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 11. - С. 17-23.

- Институт экономики города. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://urbaneconomics.ru

- ДОМ.РФ - финансовый институт развития в жилищной сфере. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ДОМ.РФ