Инструменты и методы оценки уровня социально-экономического развития региона

Автор: Белякова Е.В., Веретнова Наталья Владимировна

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6 (13), 2006 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время изучение процессов, происходящих в экономике страны, с точки зрения регионального аспекта становится все более актуальным.

Короткий адрес: https://sciup.org/148175373

IDR: 148175373 | УДК: 338.2

Текст научной статьи Инструменты и методы оценки уровня социально-экономического развития региона

Осуществление оценки уровня социально-экономического развития регионов, учитывающей новые направления в решении приоритетных социальных, экономических и экологических проблем, становится все более актуальной в свете усиления регионализации экономики страны. Рост ответственности региональных органов управления за повышение уровня развития своих территорий требует разработки соответствующего инструментария, позволяющего оценить, с одной стороны, место и роль региона в страновом развитии, а с другой, динамику важнейших показателей, отражающих достижение поставленных перед экономикой региона социальных целей.

Анализ региональных условий имеет в России довольно давнюю историю. Такой анализ проводится и в «доперестроечное» время при плановой экономике, в ходе учета региональных особенностей при определении показателей эффективности капитальных вложений, и в «постперестроечное» время - в ходе применения для оценки регионального инвестиционного климата различных, в основном зарубежных, методик (индексы Цоу-Цжонса,

БЕРИ, промышленной активности, системы конъюнктурных опросов руководителей предприятий, методики Гарвардской школы бизнеса, Тейна-Уотерса, Котлера-Хейзера, журналов «The Economist», «Fortune», «Euro money»).

За последние годы появилось значительное количество отечественных или специально адаптированных к российским реалиям зарубежных методических подходов оценки уровня развития региона. Сравнительный анализ новых методических подходов показал, что основные изменения в изучении и оценке в области развития регионов происходят только в направлении оценки положения организаций и отдельных товаров. Оценка сравнительного положения регионов осуществляется по показателю инвестиционной привлекательности, что совершенно недостаточно для определения перспектив развития регионов. В рейтингах инвестиционной привлекательности учитывается только привлекательность для инвесторов, при этом, не учитывая, что миграции подвержены не только капиталы, но и другие ресурсы - товарные и трудовые, информационные и технологические. Между тем, именно разработка показателей, адекватно отражающих динамику уровня социально-экономического развития региона в связи с принимаемыми региональными органами управления стратегическими решениями по развитию отдельных отраслей экономики, выдвигается в число актуальных в условиях недостатка капитала для комплексного развития региональной экономики.

Осуществление оценки уровня социально-экономического развития региона позволяет позиционировать регион в общенациональной системе, определять качество принимаемых на региональном уровне управленческих решений и их влияние на важнейшие показатели региональной экономики. Полученная в результате оценки информация может использоваться как инструмент отслеживания тенденций развития, регулирования процессов, происходящих в данном регионе и прогнозирования событий в нем. Проведение оценки уровня развития региона с точки зрения комплексной оценки состояния субъекта, относит его к определенному классу и категории. Использование такого подхода в оценке уровня развития региона дает возможность определить уровень его развития по определенному признаку, например по уровню конкурентоспособности, что подразумевает сопоставление с аналогами или абстрактным эталоном. В ходе изучения теоретических основ было выявлено, что наряду с оценкой уровня развития региона с точки зрения сопоставления с другими территориями вопросам его самооценки уделено недостаточное внимание.

Исходя из того, что целью развития любого региона является повышение качества жизни населения, можно выделить две основных группы показателей, на основе которых возможно проводить оценку уровня социальноэкономического развития региона: группа показателей, характеризующих качество жизни населения и группа, отображающая инвестиционную привлекательность региона. Обобщение и анализ существующих методов оценки уровня развития региона позволили выделить среди установленных групп показателей наиболее часто применяемые. Первая группа социальных показателей: покупательная способность населения, уровень бедности и уровень безработицы широко распространены и приняты в статистике. Группа показателей, характеризующая бизнес-климат региона, представлена: числом убыточных предприятий, что характеризует предпринимательскую инициативу и предпринимательский климат в регионе; инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками, а также объемом инвестиций, свидетельствующих об инвестиционной деятельности и привлекательности региона, являясь при этом рейтинговой оценкой в области инвестиций.

Таким образом, для оценки уровня социально-экономического развития региона с учетом выбранной целевой установки возникает необходимость в разработке методики оценки с использованием обоснованной системы показателей регионального развития.

Представленная в диссертационном исследовании методика оценки уровня социально-экономического развития региона основывается на использовании динамического метода. Такая оценка является оценкой более высокого порядка, так как отслеживание процессов, про исходящих в экономике региона за выбранный период времени, позволяет дать более четкое представление о ситуации в регионе, правильнее определить причинноследственные связи возникновения определенных изменений и дать более точные прогнозы о тенденциях дальнейшего развития региона.

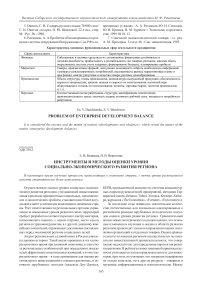

Представленная методика оценки уровня социальноэкономического развития региона состоит из четырех этапов (рис. 1).

На первом этапе проводится сбор необходимой информации, характеризующей социально-экономическое развитие региона, рассмотрение основных черт, профильности, специализации, особенностей социальной политики и уровня жизни населения региона.

Второй этап заключается в проведении анализа регионального рынка, определении регионального спроса и регионального предложения и выявление причин возникновения диспропорций между ними. Для этого необходимо более детально остановиться на анализе регионального рынка.

Региональный спрос ( RD ) представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в региональной экономике. Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос экономическими агентами и общим уровнем цен:

RD = Cr + Ir + Gr + Xr , (1) где Cr - потребительский спрос; Ir - инвестиционный спрос; Gr - расходы бюджета; A'r - спрос на вывозимые из региона товары и услуги.

Региональное предложение ( RS ) показывает уровень наличного реального объема производства при каждом возможном уровне цен. Региональное предложение складывается из объемов производства крупных секторов экономики: промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, товаров и услуг:

RS - У п+ У с+ Гс/х + Гт, (2) где Г п - объем промышленного производства; Г с - объем строительства; Гс/х - объем сельского хозяйства; Гт - объем товаров и услуг.

Третий этап разработанной методики заключается в определении уровня социально-экономического развития региона по выбранной системе показателей, проведения анализа его динамики, что позволяет выявить те составляющие, которые оказывают наибольшее влияние на уровень развития региона. Уровень социально-экономического развития региона, представленный в табл. 1, складывается из двух групп: показатели уровня качества жизни населения и показатели инвестиционной привлекательности.

Цена на рынке труда в виде заработной платы и цены рынка товаров и услуг свидетельствует о покупательной способности населения. Концентрация доходов населения является следствием функционирования рынка труда и зависит от социальной политики региональной власти. Показатель уровня безработицы имеет существенные погрешности, так как не всегда учитывает большую долю скрытой безработицы.

Объем реальных (как внутренних, так и внешних) инвестиций свидетельствует о действительной инвестици-

Рис. 1. Этапы методики оценки уровня социально-экономического развития региона онной привлекательности региона. Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики.

Показатель инвестиционного риска учитывает законодательный, политический, экономический, финансовый, криминальный и экологический риски. Количество убыточных предприятий отражает слабую адаптирован-ность их в силу различных причин к функционированию в условиях рыночной экономики.

На четвертом этапе при оценке влияния отдельной отрасли экономики региона на уровень его социальноэкономического развития предполагается обоснованный выбор отрасли экономики региона, ее анализ, на основе которого предлагается составление комплекса мероприятий дальнейшего ее развития.

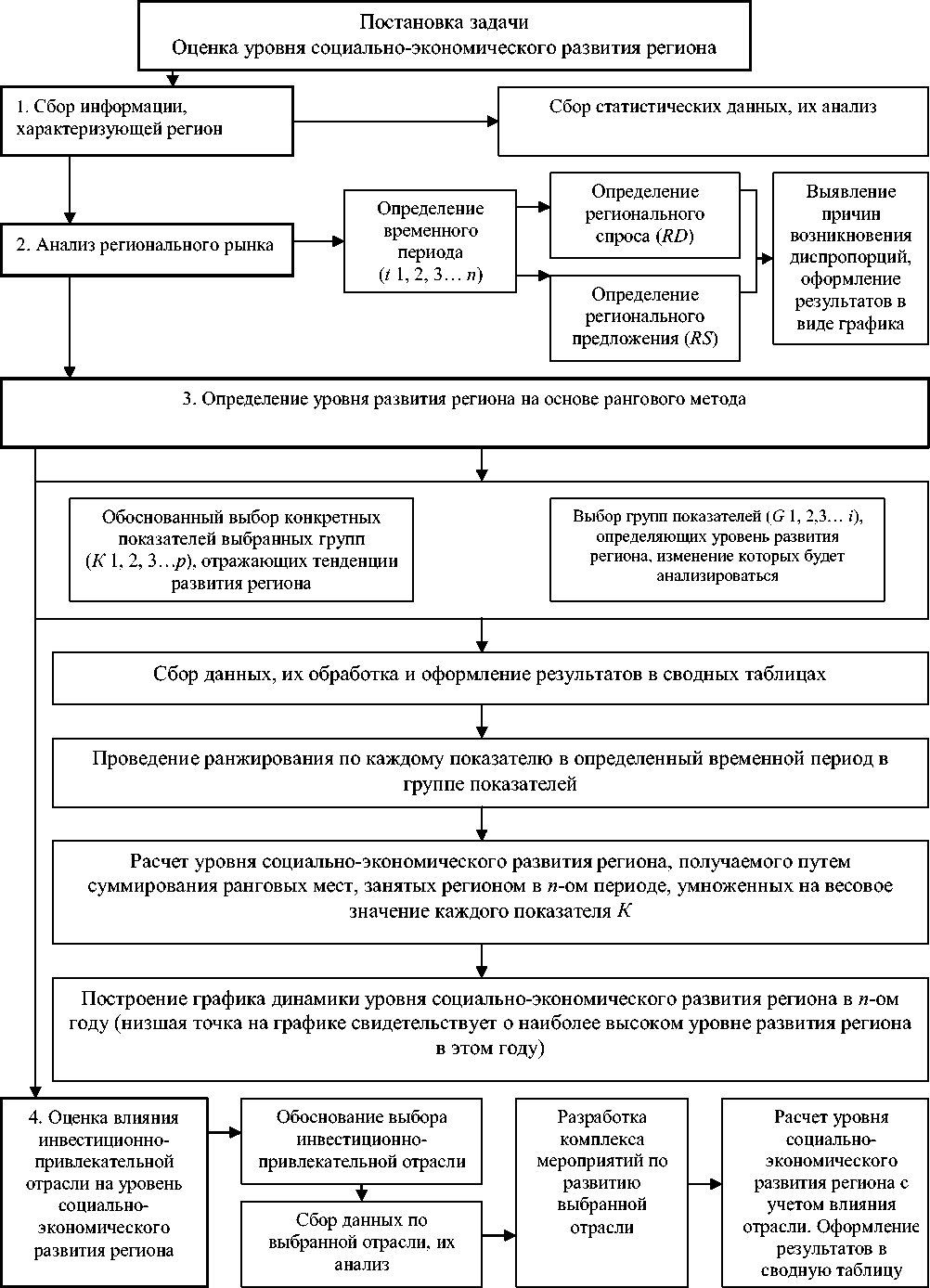

На основе представленной методики оценки влияния отрасли на уровень социально-экономического развития региона приведена динамика изменения регионального спроса и регионального предложения Красноярского края в 2000-2005 гг. (рис. 2).

На протяжении всего периода в крае имеется определенный дисбаланс, который заключатся в превышении регионального предложения RS над региональным спросом RD. Существующий дисбаланс можно объяснить тем, что основную часть всего регионального спроса приходится на потребительские расходы, что при наличии боль шого промышленного потенциала края свидетельствует о имеющихся проблемах в реальном секторе экономики. Производство товаров народного потребления края составляет за данный период не более 37% от потребительского спроса, что говорит о значительной (около 60 %) зависимости регионального рынка от внешних поставок; изменилась структура потребления населения, в которой 40 % занимают расходы на питание, причем далеко не всегда качественное.

При наличии стабильного инвестиционного потенциала края (особенно природно-ресурсного) существующие в крае инвестиционные риски оказывают влияние на размер инвестиционного спроса.

Проведение ранжирования по каждому показателю в определенный временной период в группе показателей представлен в табл. 2.

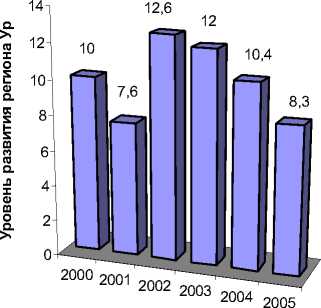

Из проведенного ранжирования показателей уровня социально-экономического развития Красноярского края и расчета уровня его развития в период 2000-2005 гг. следует, что уровень социально-экономического развития Красноярского края был наиболее низким в 2001 г., затем произошел резкий скачок к 2002 г на 24 % (табл. 3).

Причиной этого стало то, что к 2002 г резервы компенсационного экономического роста края после финансового кризиса были исчерпаны (рис. 3). Существенно снизились темпы роста промышленного производства,

Уровень социально-экономического развития региона

Таблица 1

|

Показатель уровня качества жизни населения (Y) |

Показатель инвестиционной привлекательности (I) |

|||||

|

PC |

G |

L |

1р |

1 г |

iq |

Q |

|

покупательная способность населения |

коэффициент концентрации доходов |

уровень безработицы |

инвестиционный потенциал региона |

инвестиционный риск |

реальные объемы инвестиций |

число убыточных предприятий в регионе |

Динамика изменения регионального спроса и регионального предложения

|

500000,00 400000,00 300000,00 200000,00 100000,00 0,00 |

||||||

|

"—'—TL— |

||||||

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

|

|

♦ Региональный спрос |

191131,62 |

193011,48 |

209363,71 |

237699,56 |

334081,37 |

408696,00 |

|

—■— Региональное предложение |

251021,10 |

241338,40 |

244206,00 |

287781,00 |

376052,30 |

420200,90 |

Г од ы

Рис. 2. Динамика изменения регионального спроса и регионального предложения Красноярского края

Таблица 2

Ранжирование показателей социально-экономического развития Красноярского края

Рис. 3. Динамика уровня социально-экономического развития Красноярского края в 2000-2005 гг.

Анализ динамики уровня социально-экономического развития позволил определить, что на конец исследуемого периода слабыми местами края стали: сохраняющийся достаточно высокий уровень безработицы и рас тущий уровень убыточных предприятий, свидетельствующий о недостаточной готовности к быстрой адаптации предприятий края и их отраслевой структуры к жестким условиям рыночной экономики, низкие показатели инвестиционного потенциала при увеличивающемся показателе инвестиционного риска. Практически не меняющийся уровень населения, живущего ниже прожиточного минимума, указывает на необходимость проведения активной социальной политики со стороны региональной власти по выравниванию уровня доходов. Таким образом, предложенная методика позволила провести оценку уровня социально-экономического развития Красноярского края в период 2000-2005 гг