Инструменты оценки инновационного потенциала вуза

Автор: Калашникова Е.А., Зинина О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Проблемы высшего образования

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе исследована сущность инновационного потенциала вуза, выявлены основные составляющие, формирующие его сущность: кадровая, интеллектуальная, образовательная и материальнотехническая. Проанализированы методики оценки инновационного потенциала, дающие возможность учесть специфику деятельности вуза на рынке образовательных услуг.

Вуз, инновационный потенциал, инструменты оценки, рынок образовательных услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/14082139

IDR: 14082139 | УДК: 330.101.5

Текст научной статьи Инструменты оценки инновационного потенциала вуза

Изучение инструментов оценки инновационного потенциала вузов, работа с нормативными документами министерства образования и науки, анализ работ отечественных и зарубежных авторов, оценка практического опыта отдельных образовательных учреждений позволили сделать вывод о наличии небольшого количества методических приемов и конкретных методик оценки инновационного потенциала отдельных учебных заведений.

Целью написания статьи является рассмотреть инструменты оценки инновационного потенциала вуза.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

-

- рассмотреть сущность инновационного потенциала вуза;

-

- выделить составляющие инновационного потенциала вуза;

-

- исследовать существующие инструменты оценки инновационного потенциала вуза.

Для введения в суть проблемы рассмотрим сущность инновационного потенциала вуза. Существуют различные подходы к определению инновационного потенциала в целом и инновационного потенциала вуза в частности.

Владыка М.В. дает следующее определение: «Инновационный потенциал вузов представляет собой системную совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных инновационных ресурсов сектора высшей школы, необходимых в процессе осуществления инновационной деятельности с учетом их ограниченного характера и возможного (положительного или отрицательного) влияния на конечный результат деятельности, а также фактор реализации конкурентных преимуществ высшей школы, ее инвестиционноинновационной привлекательности». [1, с.23 ]

Определение дает представление об инновационном потенциале как о факторе реализации конкурентных преимуществ, который может способствовать повышению инвестиционно-инновационной привлекательности вуза и всей высшей школы. Категория определяется как система инновационных ресурсов, при этом в понятии не отражено, какие ресурсы включает система и какие ресурсы могут быть признаны инновационными, чтобы войти в систему.

Шестернинов Е.Е. инновационный потенциал образовательной системы рассматривает как совокупность ее свойств, обеспечивающих возможность эффективного решения проблем развития образования, которые не могут быть решены путем использования ранее известных (традиционных) подходов и средств. [4, с9 ]

Определение основано на том, что инновационный потенциал, должен обеспечивать решение про- блем развития образования, вне рамок уже известных подходов. Ограничением является то, что главным аспектом в определении является совокупность свойств образовательной системы, но при этом не ясно какие именно свойства должны обеспечивать эффективные решения.

-

У выше приведенных определений инновационного потенциала вуза есть свои достоинства и ограничения, и поэтому было предложено следующее определение.

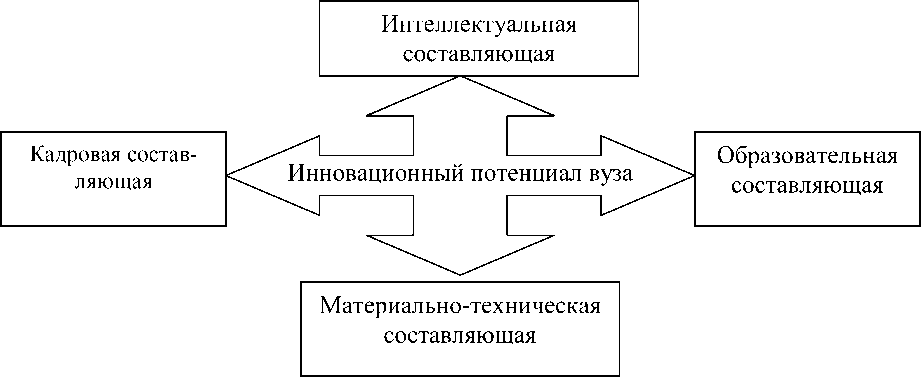

Инновационный потенциал вуза – это возможность трансформации взаимообусловленных составляющих (кадровой, образовательной, интеллектуальной и материально-технической) в компетенции специалиста, способного осуществлять эффективную деятельность в условиях инновационной среды.

Данное определение позволяет отразить составляющие инновационного потенциала, их взаимообусловленность и учесть особенности инновационной деятельности вуза.

На основании проведенного исследования сущности инновационного потенциала и содержания понятий «инновационного потенциала вуза» автором были выделены основные составляющие, которые его формируют (рис.).

Инновационный потенциал вуза

Зная составляющие инновационного потенциала вуза и имея возможность оценить их и их совокупный потенциал, получаем возможность оценить инновационный потенциал вуза в целом.

Необходимо рассмотреть сущность каждой составляющей инновационного потенциала.

Кадровая составляющая – это сотрудники и специалисты, имеющие трудовые отношения с вузом.

Для достижения эффективности инновационной деятельности вузу необходимо обеспечение достаточным количеством научных сотрудников, под которыми принято понимать «лиц, занимающихся научными исследованиями и разработками». Деятельность этой категории персонала направлена именно на увеличение суммы научных знаний, а также способов применения этих знаний в процессе проведения исследований.

Экономический ракурс проблемы образования связан также с обеспечением квалификационных потенциалов. [5, с. 5 ]

Образовательная составляющая отражает возможность вузов удовлетворять потребности людей в сфере образования, а так же возможности воспроизводства высококвалифицированных кадров. Вузы увеличивают количество направлений подготовки по реализуемым основным образовательным программам, число отраслей науки по специальностям научных работников аспирантуры, а так же открывают наиболее перспективные специальности для обучения специалистов востребованных на рынке труда

Интеллектуальная составляющая отражает выполнение и финансирование научных исследований в вузах и научных организациях (выполнение тематических планов научно-исследовательских работ (НИР) с распределением объемов финансирования по источникам финансирования), а так же результаты научных исследований и разработок вузов и научных организаций Минобразования России.

Материально-техническая составляющая отражает возможность оказывать и представлять на рынок образовательных услуг определенный объем услуг при оптимальном использовании имеющиеся в распоряжении фондов (здания, сооружения, лаборатории, оргтехника). Результат инновационной деятельности во многом зависит от обеспеченности вуза материальными ресурсами нужного вида и качества в необходимом объеме.

Выделенные составляющие формируют инновационный потенциал вуза, влияют и взаимообусловли-вают друг друга, что должно быть учтено при оценке и разработке мероприятий по увеличению инновационного потенциала.

Также необходимо рассмотреть инструменты оценки, позволяющие определить уровень инновационного потенциала вуза.

Существуют методы внутренней, внешней и комплексной оценки инновационного потенциала вуза.

При оценке инновационного потенциала вуза по критерию внутренней оценки. Несомненно, первым шагом является самооценка вуза. На предмет соответствия требованиям, предъявляемым в ходе лицензирования, аттестации и аккредитации. Лицензирование определяет право вуза осуществлять образовательную деятельность. Аттестация оценивает качество подготовки специалистов в образовательном учреждении. Аккредитация устанавливает статус вуза по типу и виду, а также дает право выдавать документы об образовании государственного образца. К числу показателей, регулярно оцениваемых вузом, относятся показатели соответствия требованиям государственного стандарта качества подготовки выпускников, качественный состав научно-педагогических кадров, уровень информатизации вуза, показатели научной работы, финансовое состояние и материально-техническая база и прочие.

Принято считать, что результаты самооценки вуза позволяют создать определенные выводы об инновационном потенциале вуза и могут быть использованы для его оценки. Методика государственной аккредитации вузов включает весьма представительный список используемых показателей, а так же методику расчета интегральных показателей. Она прошла значительную апробацию и носит универсальный (единый для всех вузов) характер. В тоже время данная методика не может быть применена как единственный инструмент оценки инновационного потенциала вуза поскольку не включает многие показатели эффективности инновационной деятельности вуза.

К внешнему подходу необходимо отнести такие инструменты оценки вузов, как различные опросы и интервью потребителей образовательных услуг, работодателей, а так же независимые внешние экспертные оценки. Результаты опросов общественного мнения, проводимые независимыми общественными объединениями и средствами массовой информации.

К внешнему количественному подходу можно отнести ряд методов оценки инновационного потенциала вузов. Основанных на использовании показателей, характеризующих такие параметры как срок подготовки по той или иной специальности, количество выпускников, степень трудоустройства выпускников и прочие. Так же к этому подходу можно отнести приемы, используемые в системе высшего образования в США. Которые представляют наибольший интерес среди зарубежных приемов оценки потенциала образовательных учреждений. Результаты оценки ежегодно публикуются в журнале «Business week». Эти приемы используются и для школ бизнеса, выпускники которых получают степень магистра делового администрирования (МВА). При ежегодном ранжировании американских бизнес школ редакция журнала рассылает специально составленные анкеты руководящему персоналу университетов, менеджерам крупнейших компаний и другим специалистам. [2, c.120 ]

Результаты оценки имеют четкое количественное выражение, показатели школы бизнеса оцениваются в процентах от показателей школы лидера по тому или иному разделу (балл которой приравнивается к 100%), после чего школы ранжируются (по частным показателям) в порядке убывания процента. Общий балл рассчитывается как сумма произведений мест школы среди всех школ бизнеса на их относительные веса (для частных показателей школ бизнеса относительные веса таковы: по 20% получают два показателя репутации вуза, 25% – показатель отбора студентов, 30% – показатель трудоустройства выпускников и 5% – показатель ускоренного получения степени магистра МВА) [2, c.121 ].

Успех такого рода исследований требует разработки методик объективной и глубокой оценки инновационного потенциала отдельных вузов. Представляется целесообразным развитие этих подходов, при этом необходимо сделать акцент на использование при оценивании количественных показателей инновационного потенциала вузов.

Современные тенденции развития высшего профессионального образования делают, бесспорно, актуальной необходимость комплексной оценки инновационного потенциала вуза. Это обусловлено общей ориентацией на создание и развитие инновационной экономики Российской Федерации, становлением рыночных отношений и обострением конкуренции в сфере высшего образования, текущими процессами серьезной модернизации системы высшего профессионального образования.

Преимущество в разработке инструментов комплексной оценки принадлежит зарубежным субъектами формирования и развития инновационной сферы вузам. Так, при оценке высших учебных заведений Германии подход комплексной оценки, основанный на критериях как внутренней, так и внешней оценки, принят на уровне государства. Около шестнадцати лет назад в стране пришли к выводу, что способов внутренней оценки деятельности вуза недостаточно, и в 1995 году начала вводиться система внешней оценки качества образования, функционирующая по сложной многоступенчатой схеме под эгидой Конференции ректоров высших учебных заведений. На первом этапе подвергающейся процедуре оценки вуз готовит отчет на основе самоаттестации, содержащий информацию об интеллектуальном потенциале, материально-технической базе, научно-исследовательской работе и других аспектах образовательной деятельности. Комиссия вуза, проводящая оценку, особое внимание обращает на анкетирование студентов с целью получения их обобщенного мнения, которое становится одним из основных показателей при проведении самоаттестации или аттестации данного направления подготовки. Следующий этап – внешняя оценка. Конференция ректоров вузов формирует специальные аттестационные комиссии по разным направлениям, которые очередной этап своей работы отводят проверке одной и той же образовательной программы, реализуемой всеми вузами конкретного региона, что происходит практически одновременно. Такая процедура, позволяющая осуществлять сравнительный анализ потенциала вузов осуществляющих подготовку специалистов для работы в разных отраслях является объективной.

Во Франции комплексная оценка потенциала вузов проводится Национальным комитетом по оценке вузов – независимым вневедомственным учреждением, располагающим необходимыми экспертными возможностями. В содержании процедуры оценки ключевыми элементами являются самооценка на основе самоотчета вуза. Мнения студентов и оценка внешних экспертов, результатом сопоставления и обобщения которых становится окончательный отчет и заключение Комитета по конкретному вузу.

В Австралии с 1996 года применяется новый подход к аккредитации образовательных программ, ориентированный в основном на результаты, а не на процессы. Процедура аккредитации включает, наряду с внутренними оценками и гарантиями качества, внешние критерии и рекомендации со стороны промышленных предприятий.

Еще одним инструментом оценки потенциала вузов является процедура составления рейтинга вузов, разработанная специалистами журнала «Карьера». Двадцать основных показателей работы вуза рассчитаны в соответствии с данными, предоставленными редакции самими учебными заведениями. Кроме того, добавлены еще два показателя – показатель международного признания и показатель популярности вуза, который определялся путем опроса руководителей регионов, агентств по подбору персонала и работодателей. В данном случае необходимо отметить, что такой показатель как – международное признание очень сложно использовать для оценки инновационного потенциала вуза на региональном рынке и даже на федеральном уровне, так как признанными на международном уровне являются только несколько вузов по всей России, что автоматически не дает возможности большинству российских вузов в данном рейтинге выйти на первое место либо одно из высших мест, какими бы высокими организационными и экономическими показателями они не обладали.

В настоящее время Россия идет по пути инновационного развития. Инновационное развитие - это не только основной инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий необходимых для его реализации, инновационного потенциала. [3, c.19 ]

Деятельность вузов многогранна и специфична одновременно. Следовательно, разработка инструментов оценки инновационного потенциала остается по-прежнему актуальной, так как эффективное управление инновационными процессами не возможно без объективной и всесторонней оценки инновационного потенциала отдельно взятого вуза.