Интеграция ЦУР в управление устойчивым развитием региона

Автор: Татьяна Викторовна Алферова

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Сложность и многоаспектность задачи стратегического управления устойчивым развитием региона требует привлечения широкого круга участников не только из политических, но и из академических и гражданских кругов для подготовки и поддержки решений на местном, национальном и глобальном уровнях. Новизна исследования заключается в обосновании: а) внешне ориентированного подхода к постановке целей в программах развития регионов, в большей степени отвечающего современной парадигме устойчивого развития; б) необходимости трансформировать архитектуру формирования программ устойчивого развития региона на основе целей устойчивого развития. Цель данной работы состоит в формировании методологического подхода к интеграции целей устойчивого развития в политику управления регионом. Материалы и методы. На основе анализа и синтеза научной информации автором применены методы концептуального и функционального моделирования для построения и описания процессов интеграции целей устойчивого развития в программы развития регионов, а также интеграции научных исследований в процессы подготовки политических решений в области устойчивого развития. Результаты. Предлагаемая методология ориентирована на создание научных разработок, дающих конкретный ответ на вопрос, как перейти к системной реализации целей устойчивого развития с учетом региональных особенностей и воплотить эти знания в согласованную политику по достижению устойчивого развития региона. Выводы. Внедрение предложенных разработок поможет устранить несогласованность стратегических документов по устойчивому развитию регионов, обеспечит эффект синергии и учет интересов широкого круга стейкхолдеров уже на этапе постановки целей, а также будет способствовать реальному продвижению к их достижению. Результаты исследования могут быть востребованы представителями органов власти и управления при формировании документов, направленных на стратегическое управление устойчивым развитием регионов России.

Устойчивое развитие, регион, управление, ЦУР, интеграция, методология

Короткий адрес: https://sciup.org/147247389

IDR: 147247389 | УДК: 332.1 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-1-57-71

Текст научной статьи Интеграция ЦУР в управление устойчивым развитием региона

Глобальные цели устойчивого развития (ЦУР), принятые ООН1 в 2015 г. как всеобщий призыв к действию в решении важнейших проблем человечества, практически сразу нашли отражение в национальном наборе показателей ЦУР, утвержденном Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и скорректированном Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.»2 . Следующим шагом должна была стать их локализация до уровня региона и включение в виде целевых показателей в стратегические планы развития регионов с помощью Дорожной карты локализации ЦУР, разработанной ПРООН, ООН-Хабитат и Глобальной целевой группой местных и региональных властей3 .

Мнение, что для успешной реализации ЦУР как основного ориентира устойчивого развития необходимо многоуровневое управление, сформировалось под воздействием неудовлетворительных результатов реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Согласно оценке, проведенной ПРООН и Группой Всемирного банка, реализации ЦРТ препятствовал именно недостаток навыков и ресурсов на местном и региональном уровнях [ 1]. В настоящее время повышение эффективности государственного управления за счет регионального развития также связывают со стратегическим региональным планированием [2], поэтому изучение данного вопроса вызывает интерес как у российских, так и у зарубежных исследователей. Помимо несогласованности показателей, характеризующих ЦУР, В. Halpern с соавторами [3], R. Cottrell с соавторами [4], V. W. Lam с соавторами [5], G. Singh с соавторами [6], G. Broman, K.-H. Robert

-

[7] отмечают несовершенство существующих систем управления, в частности разрозненность государственного и отраслевого управления, несогласованность между секторами экономики, юрисдикционные различия между национальным и субнациональными государственными учреждениями и т. д. В российской же практике, кроме фрагментации управления, существует проблема фрагментации включения ЦУР в стратегические документы развития регионов. В частности, А. Мазеин, рассматривая 85 стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, отмечает отсутствие единого подхода к их разработке в разных регионах, например: они принимаются органами власти разного статуса, утверждаются на разные периоды, при этом сроки их реализации отличаются от сроков реализации ЦУР [8, с. 3] и т. д. И. В. Коршунов, анализируя стратегии развития субъектов РФ Северо-Западного федерального округа и придя к аналогичному выводу, отмечает неоднородность имплементации ЦУР в региональные стратегии и делит регионы по степени присутствия концепции устойчивого развития в данных стратегиях на три группы: «признающие устойчивое развитие в качестве ключевого ориентира; не признающие устойчивое развитие в качестве ключевого ориентира, но включающие отдельные идеи этой концепции в региональную стратегию; абстрагирующиеся от проблемы устойчивого развития» [9, с. 18 ]. Вместе с тем А. Мазеин констатирует рост популярности идей устойчивого развития в правовых актах по количеству упоминаний за последние два десятилетия с 46% в 2002 г. до 88% в 2020 г. [8, с. 5]. Однако, как отмечает Д. Д. Максимова, в госпрограмме по Арктике, например, нет определения устойчивого развития [10], а значит, несмотря на количество упоминаний, этот термин может быть применим разработчиками разных программ

в разных контекстах. В то время как «горизонтальная и вертикальная согласованность политики должна учитывать программное согласование от видения до реализации» [11, с. 3]. Следовательно, в начале требуется уточнение и согласование концепта, а уже затем - интеграция ЦУР в программы согласно концепту. Далее необходимо обеспечить согласование между уровнями управления (национальными, региональными и местными органами власти), т. е. вертикальную интеграцию, и согласование между акторами одного уровня (министерствами, местными органами власти, региональными программами и т. д.), т. е. горизонтальную координацию [12; 13]. Основным же ориентиром для этого, по нашему мнению, должны являться ЦУР. Во-первых, они по своей сути отвечают принципу системности, во-вторых, охватывают все необходимые аспекты устойчивого развития, в-третьих, имеют измеряемые количественные показатели, в-четвертых, разделяемы большинством стейкхолдеров (регионального, национального, глобального уровней).

Разработка инструмента управления ввиду его сложности должна опираться на методологически строгий научный аппарат. Исходя из этого, целью настоящего исследования является формирование методологического подхода к интеграции ЦУР в политику управления регионом. Его новизна заключается в обосновании: а) подхода к постановке целей в программах развития регионов, в большей степени отвечающего современной парадигме устойчивого развития; б) необходимости трансформации архитектуры формирования программ устойчивого развития региона на основе ЦУР. Здесь методология рассматривается как научное обоснование применения конкретных элементов научно-методического аппарата.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦУР

В ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Разработка стратегии устойчивого развития региона должна, по нашему мнению, начинаться с формирования концептуальной модели, поскольку прежде всего необходима концептуальная ясность в определении су- щественных аспектов устойчивого развития, которые должны быть отражены в региональной политике. От этого зависят и принципы, и механизмы управления, а также их согласование или рассогласованность. В опубликованной ранее работе [14] нами рассмотрены основные концептуальные модели устойчивого развития, встречающиеся в современных научных и прикладных исследованиях. Все они могут быть разделены по парадигмальному основанию на два подхода: модели, сформулированные в рамках антропоцентрической парадигмы, и модели, опирающиеся на биосфероцентрическую парадигму. Вследствие этого интеграция ЦУР в парадигмальный контекст является весьма актуальной задачей для субнационального (регионального) уровня управления.

Попытки реализовать данную задачу для глобального уровня предпринимались в рамках обоих подходов путем распределения ЦУР по сферам устойчивого развития (социальной, экологической, экономической). В качестве примера приведем работы Е. Barbier и J. Burgess [15], С. Folke с соавторами [16], Е.-S. Dalampira и S. A. Nastis [17]. Первый из указанных подходов коррелирует с рассмотренным в работе Р.-М. Boulanger секторальным, или стержневым, подходом, второй - с ресурсно ориентированным подходом [18]. Вызывает также интерес описанный в указанной работе процедурный подход, рассматривающий устойчивое развитие с нормативной точки зрения. В этом случае любая форма социального действия, удовлетворяющая заданным нормам и (или) процедурам, будет рассматриваться как устойчивое развитие. Следовательно, при разработке региональной политики и целевых программ особое внимание необходимо уделять обоснованию целевых показателей.

Заслуживают отдельного внимания рассмотренные в работе R. Jovovic с соавторами два подхода к устойчивому развитию региона: ориентированный на продукт и ориентированный на процесс. Первый подход - это ценность, которую регион предоставляет своим пользователям, в то время как второй подход фокусируется на фундаментальных процессах, происходящих в регионе [19]. По мнению авторов, эффективное сочетание этих двух подходов является основной задачей руководящих органов региона. Во-первых, отметим, что в рамках ценностного подхода формируется понятие «региональные интересы», возникающие по мере приобретения регионами реальной самостоятельности1. При этом Е. Г. Анимица с соавторами различают два субъекта региональных интересов: носителей (люди и территориальные коллективы) и выразителей (отдельных акторов, организации, движения и пр.)2. С нашей точки зрения, ценностный подход отчасти позволяет сгладить противоречие, описанное О. Н. Яницким, которое заключается в том, что ресурсы концентрируются в руках федеральных властных структур, а импульсы развития (например, инновации) исходят, как правило, от индивидов и малых групп [20]. Здесь представители региональной власти, которым делегируются полномочия по представлению интересов населения региона, играют ключевую роль в определении целей и средств достижения устойчивого регионального развития.

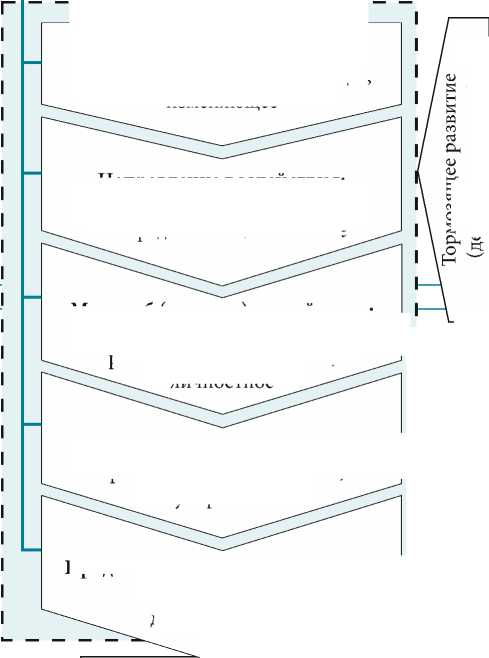

Таким образом, предлагаемый подход к обеспечению устойчивого развития региона, помимо согласованности целей региональной политики с национальными целями и ЦУР, а также их согласованности по горизонтали, должен предусматривать объединение ценностного и процессного подходов за счет введения в модель институциональной подсистемы. Это поможет примирить дуалистический характер понятия устойчивого развития (рис. 1).

Текущая ценность

Продвижение к будущей ценности

Устойчивое развитие региона

V Состояние

V Процесс

V

Объект

Социальная подсистема

Экономическая подсистема

Экологическая подсистема

Позитивные

изменения

Г

Достижение целей УР

Предмет

Поддержание

Совершенствование

Обеспечение

Субъект

Институциональная подсистема

Инструменты, условия

Формирование среды

Формирование + Разработка

структур

документов

Анализ, измерение, контроль, оценка

Политический уровень

Академический уровень

Гражданский уровень

Источник : предложено автором.

Рис. 1. Семантика интегративной модели устойчивого развития социо-эколого-экономической системы региона

Fig. 1. Semantics of the sustainable development integrative model for a region’s socio-ecological-economic system

Значительная роль в данном подходе отводится разработке инструментов реализации политики устойчивого развития региона на основе взаимодействия науки, управления и гражданских инициатив. Здесь отражены основные каналы, благодаря которым научные исследования должны помочь лицам, принимающим решения, и другим стейкхолдерам выбрать подходящий инструмент для достижения ЦУР.

Признавая важность рассмотрения устойчивого развития как стратегии принятия решений [21], основанной на научном знании, считаем, что роль оценки (измерения) должна стать здесь ключевой. Особо подчеркнем, что именно посредством оценки реализуется взаимодействие между академическим (научные исследования) и политическим (принятие решений в области региональной политики) уровнями.

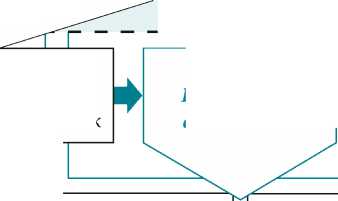

Второе свойство, которым должна обладать методология, - чувствительность к контексту. Чтобы получить системное представление о взаимозависимости ЦУР в условиях конкретного региона, следует, с одной стороны, определить «входы», необходимые для изменений (например, финансовые, природные, трудовые ресурсы и пр.). С другой стороны, важно обозначить «выходы», результаты, на которые направлена та или иная политическая мера [22]. Кроме того, необходимо учитывать положительные и отрицательные внешние эффекты, так как под воздействием факторов внешней среды составные части региональной системы могут демонстрировать различное поведение и свойства, влияя на целевое состояние. Не менее важное значение здесь отводится институтам, которые одновременно выступают в качестве объектов и субъектов институциональной среды в зависимости от их места в иерархии [23]. Предложенная нами методология не изолирует систему от внешней среды (условий функционирования), что следует из представленной на рис. 2 когнитивной модели, отражающей указанные факторы (условия) [24] и их возможное влияние в зависимости от характера, силы, продолжительности воздействия и пр.

Третий методологический аспект, требующий проработки, связан с оценкой характера, силы и значимости взаимосвязей между ЦУР, а также с ее воспроизводимостью / тиражи-руемостью (возможностью воспроизведения и проверки) в других условиях. Теории и модели, объясняющие взаимосвязи между целями на уровне региона, практически отсутствуют или являются неполными. Поэтому концептуальная ясность и теоретические аргументы относительно связей между ЦУР и их интеграции являются обязательным предварительным условием для измерения реальных показателей [15; 25].

Таким образом, предлагаемая методология ориентирована на создание научного знания, дающего конкретный ответ на вопрос, как добиться системной реализации ЦУР, учитывая региональные условия, и воплотить эти знания в согласованную политику по достижению устойчивого развития региона (рис. 3).

На первом этапе предлагается определить концепт устойчивого развития (учитывая па-радигмальный контекст) и целевые параметры, установить точку входа, основанную на желаемом результате для достижения изменений в различных секторах региональной политики, а также обозначить точки отсчета и периоды, в пределах которых должен быть достигнут результат. На втором этапе важно установить заинтересованные стороны и внешние факторы, способные повлиять на планируемый результат. На третьем - задать необходимые исходные данные и выбрать научно-методический инструментарий оценки (измерения) устойчивого развития. На четвертом этапе следует проанализировать масштаб прямой и косвенной синергии и компромиссов между целевым результатом и другими целями, а также исследовать степень согласования (рассогласованности) и дисфункциональные свойства региональных систем. На пятом этапе на основе четырех предыдущих требуется разработать рекомендации по целенаправленному совершенствованию региональной политики в области устойчивого развития, включая рекомендации по определению приоритетности целей и институциональным реформам, нужным для стимулирования синергии и смягчения компромиссов между целями.

В дальнейшем полученные результаты и выводы должны быть экстраполированы на политические решения и рекомендации для применения в других контекстах.

Политические

- Государственная и региональная политика.

- Федеральное и региональное законодательство.

- Национальные приоритеты развития.

- Государственные и региональные программы развития.

- Научно-техническая и инновационная политика.

- Инерционность управления.

- Механизмы контроля ИТ. д.

Институты:

-

- органы государственной власти ф субъектов РФ;

-

- общественные организации;

-

- научные и учебные заведения; 3

-

- деловые сообщества и др.

Инструменты:

-

- формирование структур;

-

- разработка документов;

-

- образование, среда;

-

- измерение, оценка, контроль _____

Экономические

- Климатические, географические, геологические условия региона.

- Наличие природных ресурсов.

-

- Состояние экологии.

-

- Наличие особо охраняемых территорий.

-

- Климатические катастрофы и т. д.

S

s

5 я:

3 2

Характер воздействия: управляющее, детерминирующее, изменяющее

Направление воздействия: непосредственное / прямое, опосредованное / косвенное

Масштаб (уровень) воздействия: глобальное, национальное, региональное, локальное, личностное

Сила воздействия: критическое, значительное, умеренное

Продолжительность воздействия: кратковременное, долговременное

Экологические

Факторы регионального развития

Источник : составлено автором.

5 S

s

S

S

s

S

И S и

«

И со О И

W S и 4) к и « о Он в

3 S Он О е

-

- Тип экономических отношений.

-

- Экономические циклы.

-

- Производственные, финансовые ресурсы.

-

- Концентрация капитала.

-

- Предпринимательская активность.

-

- Инфраструктура.

-

- Форма хозяйствования.

-

- Уровень развития НТП.

-

- Положение

по отношению к развитым центрам.

-

- Инвестиционный климат

ит. д.

Результаты воздействия

Объекты воздействия: процессы, явления, системы, структуры, человек

Положительные:

- ресурсосбережение;

- повышение качества жизни и многое другое.

Итог: устойчивое развитие.

-

- Численность

и структура населения.

-

- Расселенность

по территории.

-

- Уровень занятости и безработицы.

-

- Здоровье населения.

-

- Возраст населения.

-

- Квалификация.

-

- Качество жизни.

-

- Культурные

и этнические традиции.

-

- Социальные конфликты.

-

- Миграция

и миграционные барьеры.

-

- Эпидемии

ит. д.

Социальные

Отрицательные:

-

- изменение климата;

-

- истощение ресурсов;

-

- бедность и многое другое.

Итог: дисбаланс развития.

Рис. 2. Когнитивная модель внешних и внутренних факторов устойчивого развития региона

Fig. 2. Cognitive model of external and internal factors of region’s sustainable development

Понятие «регион»

Понятие «устойчивое развитие»

Гибкий набор адаптивных инструментов

Политический, экономический, культурный, гуманистический, административный, экосистемный регион

Пространственные, динамические характеристики, инфраструктурные, технологические, культурные особенности, экстерналии, пределы экономического роста и др.

А I

^анализа

^араметРл v^'

Парадигма

Устойчивость, прогресс или сбалансированность

Равнозначность сфер УР или преобладание одной из них над другими

Биосферная или утилитарная

Источник : предложено автором.

Рис. 3. Методологический подход к интеграции ЦУР в управление устойчивым развитием региона

Fig. 3. Methodological approach to integrating SDGs into the management of region’s sustainable development

СМЕНА ПОДХОДА

К ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

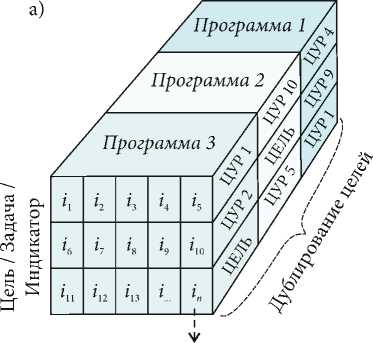

Проведенный нами анализ программ социально-экономического развития Пермского края показал, что существующий механизм их формирования имеет ряд пробелов, таких как дублирование или игнорирование части ЦУР, пренебрежение приоритетностью в достижении одних ЦУР над другими для появления синергии и нивелирования компромиссов между ними, включение ЦУР в показатели результативности наряду с другими, неравными по значимости целями. Кроме того, важно отметить отсутствие контроля за их достижением на национальном и глобальном уровнях. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие нормативно-законодательной основы интеграции ЦУР в национальные цели развития. Как отмечено в Бюллетене Счетной палаты РФ, «в настоящее время процедура учета

ЦУР в документах стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне и на уровне субъектов, и маркировка мероприятий (и результатов) программ и проектов, направленных на достижение ЦУР, не регламентированы. Нормативно утвержденные и общепринятые единые методологические подходы к определению влияния (в том числе косвенного) тех или иных мероприятий на достижение показателей ЦУР при определении объемов их финансового обеспечения не разработаны»1.

Оценка порядка межведомственного взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти по вопросам достижения показателей ЦУР также показала, что по данным вопросам он не установлен. Деятельность органов исполнительной власти субъектов по взаимодействию при реализации задач ЦУР не урегулирована положениями нормативно-правовых актов или распорядительными документами. Вместе с тем региональные органы исполнительной власти об- ладают полномочиями, реализация которых может способствовать достижению ЦУР в субъектах. Национальные цели соотносимы с целями и показателями устойчивого развития или оказывают на них непосредственное влияние, а ЦУР (в части задач и индикаторов) в той или иной степени соотносятся с положениями федеральных государственных программ и программ субъектов федерации. Однако работа по их внедрению все-таки носит фрагментарный характер при отсутствии государственных механизмов популяризации Повестки устойчивого развития, низкого уровня осведомленности населения, недостаточной вовлеченности бизнеса и экспертного сообщества.

Между тем уже разработанного подхода к постановке целей, ориентированного на внутренние потребности региона, недостаточно, особенно в рамках биосфероцентрического подхода. Чтобы преодолеть данный разрыв, при планировании региональных программ устойчивого развития необходимо анализировать долгосрочные потребности с глобальной точки зрения. Пониманию данного принципа постановки целей способствует подход, изложенный в Руководстве по действиям бизнеса в отношении ЦУР1. Его адаптация к уровню региона представлена на рис. 4.

Данный подход не только объединяет пространственное измерение устойчивого развития, названное Конференцией европейских статистиков «“здесь” и “ в других местах”», с временным измерением «“сейчас” и “потом”»2, но и выводит последнее на новый уровень, трансформируя временнóе измерение в подход, названный нами «сейчас» и «в будущем», предполагая не только сбалансированность интересов нынешнего поколения, но и учет интересов будущих поколений, что полностью соответствует биосфероцентрической парадигме развития.

подход

«ИЗНУТРИ НАРУЖУ»

Источник : составлено автором.

подход

«СНАРУЖИ ВНУТРЬ»

Разрыв между фактическими целями и ЦУР для удовлетворения потребности социо-экологоэкономической системы региона в долгосрочном существовании

Рис. 4. Разрыв между фактическими целями и ЦУР при планировании региональных программ

Fig. 4. The gap between the actual goals and SDGs in planning regional programs

ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

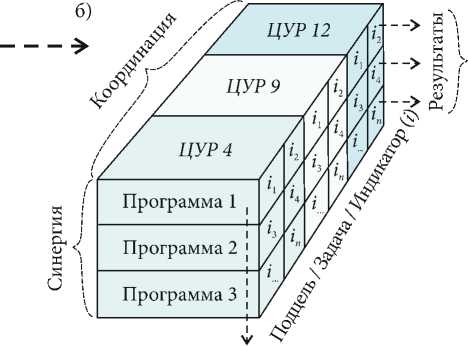

Поскольку «ЦУР представляют собой беспрецедентный политический консенсус относительно того, какой уровень прогресса желателен на глобальном и национальном уров-нях»1, рекомендуем сделать их своеобразным компасом для формирования региональных программ развития (рис. 5, б ), а не наоборот (рис. 5, а ). Тогда на достижение конкретной ЦУР будет направлен ряд взаимосвязанных программ, по-прежнему курируемых профильными министерствами и ведомствами, синхронизируемыми координационным советом, усиленным представителями науки. Отметим, что для каждой ЦУР возможна также разработка отдельной программы, как это реализовано, например, в Китае [26]. Кроме того, необходимо учитывать приоритетность целей.

Все это поможет устранить указанные пробелы, обеспечит эффект синергии и учет интересов широкого круга стейкхолдеров уже на этапе постановки целей, а также будет спо- собствовать реальному продвижению к их достижению. Пока же ЦУР по-прежнему можно считать «пунктом назначения без пути» [27].

ДОПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММ СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Целевой и системный походы к оценке эффективности программ социо-эколого-экономического развития регионов, применяемые в настоящее время, целесообразно дополнить процессным и стейкхолдерским подходами. Кроме того, важно добавить показатели оценки эффективности управления в рамках функционального подхода (табл.).

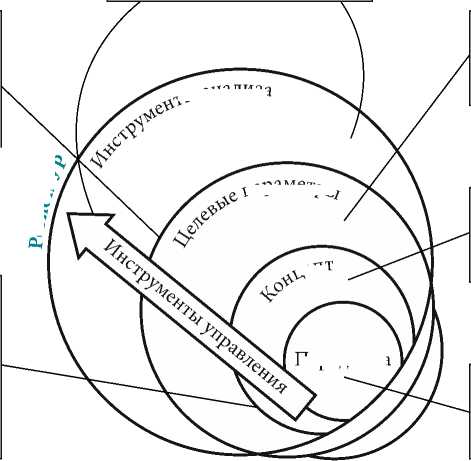

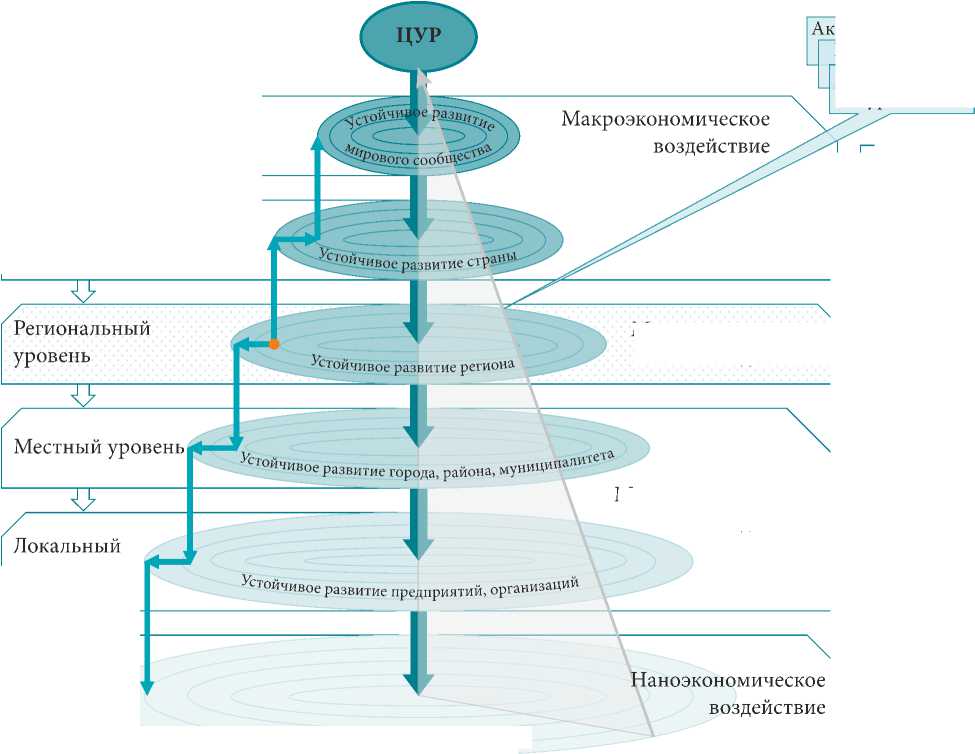

Последовательная реализация предложенных мероприятий будет способствовать горизонтальной и вертикальной согласованности политики устойчивого развития региона на основе ЦУР (рис. 6), требующей системного, комплексного подхода, ресурсного и правового обеспечения и т. д.

Результаты программу результаты ЦУР

Результаты У программ => результаты ЦУР

Источник : составлено автором.

Рис. 5. Трансформация подхода к формированию программ устойчивого развития социо-эколого-экономических систем региона

-

Fig. 5. Transformation of the approach to preparing the programs for the sustainable development of region’s socio-ecological-economic systems

|

Алферова Т. В. Интеграция ЦУР в управление устойчивым развитием региона Подходы к оценке эффективности программ социо-эколого-экономического развития регионов Approaches to assessing the efficiency of the programs for socio-ecological-economic development of regions |

|

|

Подход |

Содержание |

|

1. Целевой |

|

|

2. Системный |

2.1. Соотношение результатов и затрат по программам устойчивого развития |

|

3. Процессный |

|

|

4. Стейкхолдерский |

4.1. Удовлетворение потребностей заинтересованных сторон в экономическом росте, социальной справедливости и экологической безопасности |

|

5. Функциональный |

5.1. Качество управления устойчивым развитием региона |

Источник : составлено автором.

Гражданский

Политический

Глобальный уровень

Национальный уровень

ЦУР

P^3Bjj

'ОГО сообщу

Региональный уровень

Наноэкономическое воздействие

^^ивоеразвитие стр^

Макроэкономическое воздействие

Местный уровень

Локальный

Устойчивое развитие региона стойчивое развитие предприятий, организаций тойчивое развитие города, района, муниципал

о

И

о

S сЗ

S си S К

S я S и о ст с

я

я

’Я я flfl

я уровень

Личностный уровень

Устойчивое развитие индивида

Примечание : – контур уровня иерархии; 4 – управляющее воздействие; – контур мас-

Мезоэкономическое воздействие

Микроэкономическое воздействие

я я flee со я я

я я

S

’fl" S X

штаба воздействия; – изменяющее воздействие; – детерминирующее воздействие.

Источник: предложено автором.

о к

Л

R

Л

S

СТ

2 rd С S СТ Я S Он С я S я св И О

’Я я ст я я я я

X 2 я

я я я

я о я я о я я я я

Рис. 6. Взаимодействие уровней устойчивого развития

Fig. 6. Interaction of sustainable development levels

Несмотря на жесткую соподчиненность уровней данной иерархической модели, ключевым звеном в ней выступает региональный уровень, а изменяющее воздействие имеет разнонаправленный вектор: с одной стороны, обеспечивает сбалансированность систем более высокого порядка (национальной и мировой), с другой - способствует сбалансированности составляющих его подсистем, так как значительное число проблем в данных подсистемах не может быть решено на уровне отдельных муниципалитетов, предприятий или семей, например таких, как реализация программ, требующих системного, комплексного подхода, ресурсного и правового обеспечения и т. д. При этом рассматриваемая система имеет не только иерархические уровни, но и уровни вовлеченности других стейкхолдеров, поскольку на смену линейному подходу к принятию решений, реализуемому по алгоритму «обсудить в своем кругу - постановить в своем кругу -обнародовать - защитить - утвердить »1 , должен прийти партиципативный подход, основанный на проактивном сопровождении разработки, принятия и реализации решений всеми заинтересованными сторонами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значительное число сделанных Российской Федерацией в сторону устойчивого развития шагов и скромные достижения в этом вопросе, особенно на уровне регионов, определили необходимость поиска решений данной проблемы на другом уровне иерархии - региональном. Обусловлено это, с нашей точки зрения, сложностью и неоднородностью национальной эко

Список литературы Интеграция ЦУР в управление устойчивым развитием региона

- Oosterhof P. Why localizing SDGs is critical in a Post-COVID World // Asian Development Bank. 2020. URL: https://clck.ru/3HPur3 (дата обращения: 24.12.2024).

- Sustainable Regional Planning / Ed. by A. Almusaed, A. Almssad. London: Intech Open, 2023. 288 р. DOI 10.5772/intechopen.105225

- Halpern B. S., Frazier M., Potapenko J., Casey K. S., Koenig K., Longo C., Lowndes J. S., Rockwood R. C., Selig E. R., Selkoe K. A., Walbridge S. Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world’s ocean // Nature Communications. 2015. Vol. 6, iss. 1. Article 7615. DOI 10.1038/ncomms8615

- Cottrell R. S., Fleming A., Fulton E. A., Nash K. L., Watson R. A., Blanchard J. L. Considering land-sea interactions and trade-offs for food and biodiversity // Global Change Biology. 2018. Vol. 24. P. 580–596. DOI 10.1111/gcb.13873

- Lam V. W., Allison E. H., Bell J. D., Blythe J., Cheung W. W., Frölicher T. L., Gasalla M. A., Sumaila U. R. Climate change, tropical fisheries and prospects for sustainable development // Nature Reviews Earth & Environment. 2020. Vol. 1, iss. 9. P. 440–454. DOI 10.1038/s43017-020-0071-9

- Singh G. G., Oduber M., Cisneros-Montemayor A. M., Ridderstaat J. Aiding ocean development planning with SDG relationships in Small Island Developing States // Nature Sustainability. 2021. Vol. 4. P. 573–582. DOI 10.1038/s41893-021-00698-3

- Broman G. I., Robèrt K.-H. A framework for strategic sustainable development // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 140. P. 17–31. DOI 10.1016/j.jclepro.2015.10.121

- Mazein А. Impact of sustainable development goals on strategic planning in the Russian regions // Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF – 2021). E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 258. Р. 1–6. DOI 10.1051/e3sconf/202125806001

- Коршунов И. В. Устойчивое развитие в стратегиях регионов: выбираемые подходы и решения // Экономика региона. 2023. № 19 (1). С. 15–28. DOI 10.17059/ekon.reg.2023-1-2. EDN VEVEGF

- Максимова Д. Д. Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации: проблемы и перспективы / Арктика – 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения. 2020. № 2 (2). С. 30–35. DOI 10.51823/74670_2020_2_30. EDN TPKIFF

- Singh G. G., Cottrell R. S., Eddy T. D., Cisneros-Montemayor A. M. Governing the Land-Sea Interface to Achieve Sustainable Coastal Development // Frontiers in Marine Science. 2021. Vol. 8. Article 709947. DOI 10.3389/fmars.2021.709947

- Алферова Т. В. Локализация целей устойчивого развития на примере регионов Приволжского и Уральского федеральных округов // ЭКО. 2022. № 10 (580). С. 148–167. DOI 10.30680/ECO0131-7652-2022-10-148-167. EDN CNDEHN

- Nilsson M., Zamparutti T., Petersen J. E., Nykvist B., Rudberg P., Mcguinn J. Understanding policy coherence: Analytical framework and examples of sector-environment policy interactions in the EU // Environmental Policy and Governance. 2012. Vol. 22. P. 395–423. DOI 10.1002/eet.1589

- Алферова Т. В. Моделирование как основа исследования устойчивого развития региона // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2022. № 4. С. 220–235. DOI 10.15593/2224-9354/2022.4.16. EDN CSRFKW

- Barbier E. B., Burgess J. C. The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability // Economics. 2017. Vol. 11. P. 1–23. DOI 10.5018/economics-ejournal.ja.2017-28

- Folke C., Biggs R., Norström A. V., Reyers B., Rockström J. Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science // Ecology and Society. 2016. Vol. 21, iss. 3. Article 41. DOI 10.5751/ES-08748-210341

- Dalampira E.‐S., Nastis S. A. Mapping Sustainable Development Goals: A network analysis framework // Sustainable Development. 2020. Vol. 28, iss. 1. P. 46–55. DOI 10.1002/sd.1964

- Boulanger P.-M. Sustainable development indicators: A scientific challenge, a democratic issue // Perspectives Integrating Environment and Society. 2008. Vol. 1. P. 59–73. DOI 10.5194/sapiens-1-59-2008

- Jovovic R., Draskovic M., Delibasic M., Jovovic M. The concept of sustainable regional development – institutional aspects, policies and prospects // Journal of International Studies. 2017. Vol. 10, iss. 1. Р. 255–266. DOI 10.14254/2071-8330.2017/10-1/18

- Яницкий О. Н. Методология анализа динамики социальных систем // Научный результат. Социология и управление. 2019. Т. 5, № 1. С. 82–95. DOI 10.18413/2408-9338-2019-5-1-0-7. EDN FQWVYZ

- Waas T., Hugé J., Block T., Wright T., Benitez-Capistros F., Verbruggen A. Sustainability assessment and indicators: Tools in a decision-making strategy for sustainable development // Sustainability. 2014. Vol. 6, iss. 9. P. 5512–5534. DOI 10.3390/su6095512

- Weitz N., Carlsen H., Nilsson M., Skånberg K. Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda // Sustainability Science. 2018. Vol. 13, iss. 2. P. 531–548. DOI 10.1007/s11625-017-0470-0

- Алферова Т. В. Понятие «институт» в контексте управления устойчивым экономическим развитием // Российское предпринимательство. 2012. № 10 (108). С. 30–33. EDN OYKZUV

- Дрогомирецкий И. И., Кантор Е. Л., Чикатуева Л. А. Экономика и управление в использовании и охране природных ресурсов. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 536 с. EDN QUKCQZ

- Scharlemann J. P. W., Brock R. C., Balfour N., Brown C., Burgess N. D., Guth M. K., Ingram D. J., Lane R., Martin J. G. C., Wicander S., Kapos V. Towards understanding interactions between Sustainable Development Goals: The role of environment – human linkages // Sustainability Science. 2020. Vol. 15. Р. 1573–1584. DOI 10.1007/s11625-020-00799-6

- Си Ф., Бобылева А. З., Львова О. А. Формирование системы государственного управления устойчивым развитием (на примере России и Китая) // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2024. Т. 21, № 2. С. 20–36. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2023-2-20-36. EDN KOMDIH

- Singh G. Determining a path to a destination: Pairing strategic frameworks with the sustainable development goals to promote research and policy // Evolutionary and Institutional Economics Review. 2020. Vol. 17. P. 521–539. DOI 10.1007/s40844-020-00162-5