Интеграция систем генерации знаний и потребностей инфокоммуникационного комплекса

Автор: Трубникова Екатерина Ивановна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 1 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются и анализируются вопросы взаимодействия систем генерации знаний и потребностей инфокоммуникационного (ИК) комплекса. Дается определение ИК комплекса. Проанализированы аспекты и выявлены причины спирали развития российского ИК производства. Предлагается интеграция систем образования и потребностей рынка. Разработана модель формирования прикладного знания для повышения инновационности российской экономики.

Инфокоммуникационный комплекс, инновационность экономики, имитация инноваций, прикладное знание, конвергенция, интеграция систем

Короткий адрес: https://sciup.org/140191443

IDR: 140191443 | УДК: 378:37.072:338.47

Текст научной статьи Интеграция систем генерации знаний и потребностей инфокоммуникационного комплекса

В современных условиях российского ИК бизнеса проблема отсутствия самостоятельного развития без заимствования технологических инноваций Запада остается одной из самых острых [1]. Предприятия ИК сектора функционируют либо на старых технологиях, либо заимствуют нововведения стран-лидеров отрасли, закупая технологии, оборудование, программное обеспечение (ПО), в итоге – создавая прибавочный продукт иностранному капиталу. В результате проблема отсутствия собственных технологических решений так и остается нерешенной. По исследованиям по программе BEEPS [2] Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка лишь 30% российских предприятий внедряли новые технологии. Большинство российских инфокоммуникацион-ных инноваторов можно отнести к имитаторам, которые не разрабатывают свои технологии, а инвестируют средства в покупку технологий западных производителей, не всегда адаптируя их к российской специфике. Феномен российской экономики, состоящий, по выражению В. Пол- теровича, в «ловушке недоразвитости», формирует ситуацию, когда «отсталое производство не предъявляет спроса на инновации высокого уровня, поэтому они не появляются; отсутствие предложения, в свою очередь, тормозит формирование спроса. Не предъявляется спрос и на высококачественный человеческий капитал, потенциальные новаторы уходят в другие сферы, уезжают за рубеж. Это ловушка недоразвитости, характерная для многих отстающих в технологическом отношении стран» [3].

Кроме того, следует отметить наличие нерешенной проблемы цифрового неравенства в развитии разных регионов РФ, а также наличие временного лага в развитии отечественных информационных структур и технологий и структур и технологий Запада (здесь следует отметить и низкий уровень проникновения Internet, охват населения мобильной, широкополосной и другими видами связи и др. [4]).

ИК комплекс как потребитель продукта системы образования

В целях исследования будем выделять обособленный объект анализа – ИК комплекс, под которым будем понимать совокупность операторов, предоставляющих ИК услуги конечному потребителю, производителей ИК оборудования, научно-исследовательские институты, центры, занимающиеся вопросами разработки инфоком-муникационных технологий, оборудования и его компонентов, другими словами, всех участников системы инициации, генерации и дальнейшей реализации инфокоммуникационных услуг конечному потребителю (пользователю). При этом необходимо рассматривать не только поставщиков услуг потребителю, но и всех тех, кто принимает прямое или косвенное участие в формировании ИК рынка.

Среди основных экономических задач, решение которых в настоящее время является насущной проблемой для РФ, можно выделить задачу повышения инновационности российского производства, формирования механизмов генерации собственных идей и технологий. Экономика РФ в современных условиях развивается по спирали: стабильно неэффективные институты, выраженные в неэффективных условиях производства, требуют формирования неэффективных знаний; система образования, формирующая неэффективные знания, в свою очередь формирует неэффективные условия производства и т.д. Переход на витки более высокого уровня развития производства происходит в результате имитации, заимствования экзогенных для российской ИК отрасли инноваций. Человеческий капитал зависит от институциональной среды: «стимулы, встроенные в институциональную систему, играют решающую роль в формировании тех видов знания и навыков, которые приносят экономическую выгоду» [5]. Существующие институциональные нормы на территории РФ не создают (или создают недостаточно) стимулов к поиску и генерации инновационных идей, формированию необходимого прикладного знания. Результатом является отсутствие собственных технологических и технических инфокоммуникационных разработок и заимствование инновационных технологий Запада. ИК компания не всегда может обеспечить как приобретение сотрудниками необходимых знаний в ходе работы производства и предоставления услуг, так и соответствие имеющегося технического потенциала возможному внедрению новых продуктов и технологий. Более того, в силу неуверенности в стабильности контракта с работниками работодатель не всегда мотивирован инвестировать средства в обучение конкретных работников, но заинтересован в наличии квалифицированного рынка труда, способного реализовывать вновь появляющиеся технологии. Кроме того, развитие информационных технологий и смена одной технологии другой (а следовательно, и потребностей рынка) происходит стремительными темпами и требует постоянной переориентации систем образования в формировании прикладного знания, тех или иных компетенций, навыков и умений.

Существует ряд проблем, связанных с подготовкой инженеров (прежде всего – для высокотехнологичных отраслей промышленности) и требующих особого внимания. В первую очередь, это вопрос качества инженерного образования, точнее – качества подготовки специалистов в технических университетах, определяющих «лицо» инженерного корпуса страны [6]. По различным оценкам, на производственные объекты страны попадают в соответствии со специальностью и квалификацией от 10 до 40% от общего числа выпускников вузов [7]. В России появилась объективная потребность «встречного движения» предприятий и вузов [8].

Таким образом, для повышения эффективности ИК отрасли экономики РФ необходима разработка новых институциональных форм, способных к генерации прикладного знания системами образования и дальнейшему их внедрению в ИК производство и предоставление услуг конечному потребителю.

Причины отсутствия инновационных идей в отечественной ИК отрасли, по нашему мнению, кроются не в неспособности российской системы науки и образования формировать новшества, а в отсутствии связей (либо невысоком уровне их развития) между ИК компаниями и институтами производства знаний (в нашем случае – системой образования). В результате анализа озвученных причин и существующей ситуации в РФ, а также принимая во внимание определяющее воздействие институциональной системы на направление приобретения знаний, можно констатировать необходимость изменения стимулов и выработки прикладного знания для формирования технологических инноваций ИК-выраженной отрасли.

Механизм интеграции

Одним из вариантов решения данной задачи нами предлагается интеграция организованной экономической деятельности по предоставлению ИК услуг и институтом формирования знаний, а в конечном счете – и институциональной системой. Это предполагает институциональное изменение существующих норм формирования теоретического и прикладного знания. Необходимо сформировать в институциональной среде мотивацию тех видов знаний и умений, которые способствуют, в частности, повышению инновационной активности российского ИК рынка.

Таким образом, для решения проблемы появления и внедрения инноваций в системах ИК российского рынка необходимо формирование институциональной среды, осуществляющей взаимосвязь проблем и потребностей российской экономики (а именно организаций, предоставляющих ИК услуги конечному потребителю) и продукта российской системы образования. Решение озвученной проблемы также вписывается в предполагаемый переход российской системы образования на самоокупаемость и самофинансирование.

Содержание неэффективных структур в общей совокупности институциональных образовательных форм не должно ложиться на плечи налогоплательщика [9]. Эффективность той или иной институциональной образовательной структуры может быть подтверждена (и, соответственно, финансироваться) представителями реального сектора экономики, в нашем случае – представителями ИК комплекса. В качестве механизма генерации необходимого прикладного знания может выступать система финансирования курсов и дисциплин, необходимых ИК сегменту экономики. Озвученная необходимость – потребность – может быть выражена в виде финансирования разработки и ведения курсов по формированию того или иного знания, в виде стипендий и мотиваций обучающимся и задействованному профессорско-преподавательскому составу. Данное финансирование может быть на первом этапе осуществлено в рамках существующих государственных образовательных стандартов за счет вузовского и регионального компонентов. При этом наполнение обязательных образовательных про- грамм теми или иными дисциплинами в рамках вузовского и регионального компонентов должно диктоваться потребностями ИК комплекса, а не возможностями (желанием) того или иного профильного образовательного учреждения в предоставлении таких услуг.

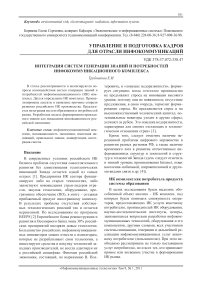

Механизм интеграции систем генерации прикладного знания, в качестве которого в рассматриваемом случае будем иметь в виду систему образования, а именно профильный вуз, и потребностей ИК комплекса в определенных характеристиках человеческого капитала и, следовательно, товара на рынке труда в виде определенных компетенций, знаний, умений представим в виде схемы (см. рис. 1).

Возмещение и материальное стимулирование формирования прикладного знания возможно, на наш взгляд, осуществлять за счет средств потребителя знания путем обязательного снижения налогооблагаемой базы. В связи с тем, что формирование человеческого капитала требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в будущем, и для возможности преодоления инновационного отставания российского ИК сектора от лидиру-

Рис. 1. Механизм интеграции систем генерации прикладного знания и потребностей ИК комплекса

ющих мировых позиций данная система финансирования должна поддерживаться различными субсидиями и налоговыми льготами, так называемыми налогами Пигу.

Следует отметить недостаток подобной системы в виде возможности ее потенциального использования для ухода и уклонения от налогов, а также для поддержания аффилированных образовательных учреждений или структур (например, кафедр или факультетов) в рамках одного образовательного учреждения. Но ввиду существующего отставания российских секторов экономики от лидеров отрасли можно, и даже необходимо, пойти на снижение краткосрочных доходов бюджета в пользу развития экономики страны, формирования положительных экстерналий системы образования и увеличения доходов общества в будущих периодах.

В данном аспекте одним из самых сложных вопросов остается проблема снижения рентоори-ентированности и аффилированности определенных образовательных структур. Однако данный вопрос требует более глубокой и всесторонней проработки и находится за пределами данного исследования.

Отметим лишь, что возможность получения ренты и аффилированность можно снизить путем снижения субъективной составляющей при распределении ресурсов и принятии решения о финансировании тех или иных учреждений / курсов. Далеко не всегда такие мероприятия, как проведение тендеров, конкурсов и проч., позволяют снизить не подкрепленные благами затраты и личный интерес, заложенный в статьях расходов и сметах. В данном плане необходимо преобразование существующего институционально закрепленного механизма финансирования образовательных и научных учреждений.

Анализ выгод участников от производства коллективного блага

Рассмотрим выгоды ИК комплекса от предлагаемой интеграции в соответствии с теорией групп [10]. Обозначим У – выгоды всего ИК комплекса, У, – выгоды конкретной ИК компании, тогда vg =s^ (1) где Sg – число потенциальных работодателей – предприятий ИК комплекса, задействованных в механизме интеграции; Т – количество блага, в нашем случае объем компетенций подготовленных специалистов для отрасли:

^ = W,

где F; – доля общей выгоды Vg , получаемая i -oй компанией,

a^-c, (3)

где Ai – преимущества, получаемые i -ым предприятием ИК комплекса; C – издержки по формированию компетенций, при этом Ai будет изменяться в зависимости от Т :

dAj _ dVi _ dC dT dT dT (4)

Условие максимизации выгоды предприятия первого порядка будет иметь вид dA, „

—L = 0.

dT (5)

Условие максимизации второго порядка:

d »

--^<0.

dT" (6)

В рассмотренной модели в силу (2) для достижимости оптимума F и Sg признаются постоянными, однако следует отметить, что в существующей институциональной среде ИК комплекса величину F нельзя считать постоянной ввиду рентоориентированного характера российской экономики.

Размер группы Sg также подвержен сильному влиянию в зависимости от действий и решений регулятора отрасли, в связи с чем очень нестабилен:

d(F,SgT) dC _Q.

dT dT ’

FS -—^0.

' g dT

Оптимальное соотношение может быть найдено при выполнении условий:

dAj dFj dC dT dT dT при У; = FjVg получаем

|

f dV^ |

dC |

|

|

F, |

- — . (10) |

|

|

V dl ) |

dT |

Таким образом, оптимального количества группового блага, приходящегося на i -ую ИК организацию, можно достичь в случае, когда соблюдается соотношение

F. V, '

В рассматриваемом случае выгоды общества от производства блага в виде подготовки специалистов не исчерпываются выгодами группы ИК комплекса. Выгоды общества увеличиваются за счет положительных экстерналий от дополнительного развития отрасли и, как следствие, ввиду информационного характера современной экономики, положительного влияния ее на все отрасли экономики РФ.

В предлагаемом механизме функционирования образовательных институтов и ИК комплекса возможная «проблема безбилетника» [11] не только не приводит к снижению уровня общественного благосостояния, но даже наоборот: большее количество вовлеченных в данную систему пользователей – «безбилетников» (представители ИК комплекса, пользующиеся плодами данной системы без несения дополнительных затрат) будет способствовать развитию инновационности общества.

Выводы

Для преодоления разрыва в развитии российских секторов экономики от мировых лидеров, на наш взгляд, необходимо сформировать механизмы интеграции производства, науки и образования, разработать механизмы проведения конкурсных мероприятий среди студентов, преподавателей, научно-преподавательского состава на формирование прикладного знания и инновационных идей. После внедрения прикладного знания в производственный процесс необходимо поощрение, стимулирование сотрудников, чьи идеи положительно отразились на показателях деятельности образовательного учреждения ИК компании (региона, страны). Данные механизмы регулирования образовательного сектора невозможны без институционального закрепления и, соответственно, без участия государства в качестве регулирующей стороны. В качестве экспериментальной базы можно рассмотреть вопрос разработки подобной образовательной системы на региональном уровне или в рамках одного ведомства, что возможно при поддержке регионального или профильного министерства, отвечающего за развитие сектора.

ИК отрасль является одной из самых инновационноемких отраслей, потенциально способной кардинально изменить уровень развития секторов экономики, в силу информационной составляющей ИК отрасль оказывает сильное влияние на развитие общества. В связи с чем развитие и внедрение прикладного знания в рамках функционирования данного сегмента экономики способно положительно сказаться на экономических показателях РФ.

Список литературы Интеграция систем генерации знаний и потребностей инфокоммуникационного комплекса

- Трубников Д. А. Организационно-экономические особенности развития предприятий радиоэлектронной промышленности//Вестник СГЭУ. № 3(65), 2010. -С. 111-116.

- www/ebrd.com/country/sector/econo/surveys/beeps.htm

- Полтерович В. Большинство инноваций в России -это имитация технологий//По материалам S&T RF Наука и технологии РФ www. rusnanonet.ru/articles/16376

- Трубников Д.А., Трубникова Е.И. Институциональные особенности инфокоммуникационной отрасли РФ. Самара: Изд. СНЦ РАН, 2010. -210 с.

- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. -180 с.

- Федоров И. Инженерное образование: состояние, проблемы, перспективы//Высшее образование в России. № 1, 2008. -С. 4-11.

- Матухин Е., Сазонова З. Единство образования, науки и производства как принцип современной инженерной педагогики//Высшее образование в России. № 9, 2008. -С. 15-20.

- Петров A., Мануйлов В., Приходько В., Жураковский В. Концептуальные основания//Высшее образование в России. № 2, 2004. -С. 41-45.

- Трубникова Е.И. Механизм взаимодействия систем промышленного производства и институтов формирования инноваций//Вестник СГЭУ. № 5(67), 2010. -С. 82-86.

- Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Мурадов А.А. Институциональные особенности распределения доходов в переходной экономике. Ростов: Изд. РГУ, 2000. -С. 54-78.

- Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Изд. ФЭИ, 1995. -165 с.