Интеграция традиционных и нетрадиционных технологий укрепления здоровья учащихся

Автор: Быков Е.В., Чипышев А.В., Смирнова Л.в, Быкова М.Е., Королева Ю.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы здравостроения. Двигательная активность. Образование. Спорт

Статья в выпуске: 4 (44) т.2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлено обоснование возможности использования высокого уровня двигательной активности и поверхностной рефлексотерапии для повышения функционального состояния кардиореспираторной системы, уровня неспецифической резистентности, коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и вегетативной регуляции деятельности организма учащихся.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151895

IDR: 147151895

Текст научной статьи Интеграция традиционных и нетрадиционных технологий укрепления здоровья учащихся

Многочисленные исследования социологов, врачей и психологов однозначно показывают, что в настоящее время отсутствует устойчивая мотивация к сохранению здоровья, не сформирован стереотип, имидж здорового образа жизни, извращены жизненные приоритеты. В последние годы отмечается ускоренный переход острых заболеваний в хронические [1], изменяется характер патологии, появляются полисиндромные состояния и новые заболевания, получили распространение синдром хронической усталости, минимальные мозговые дисфункции - синдром гиперактивного и гипоактивного ребенка с дефицитом внимания и ряд других.

Снижение адаптационных возможностей, уровня неспецифической резистентности учащихся требует разработки программ коррекции имеющихся отклонений на основании комплексного подхода.

Авторитетными исследованиями показана необходимость коррекции здоровья в первую очередь поведенческими методами [6, 9]. В системе здоровьеукрепляющих технологий ключевое место занимают физические упражнения. Кроме обязательных уроков физической культуры, секционных занятий все большее значение приобретают досуговые формы оздоровительно-спортивной деятельности [10, 11].

В последнее время особую популярность приобрели так называемые восточные оздоровительные системы [3, 7, 8] в силу холистического (комплексного) подхода к укреплению здоровья, включающего физический и психический аспекты, коррекцию питания, дыхания. В этой связи возникла необходимость изучить влияние данных систем в комплексе с традиционно используемыми программами оздоровления учащихся. В частности, интерес представляет метод поверхностной рефлексотерапии (воздействие иппликаторами, массажными кольцами, точечный самомассаж) [2,4].

Цель исследования

Обоснование традиционных и нетрадиционных методов оздоровления учащихся, базирующихся на использовании высокого уровня двигательной активности и поверхностной рефлексотерапии.

Исследования проводились с сентября 2002 по апрель 2005 гг. В исследованиях принимали участие учащиеся 12-14 лет (7-8-й классы) - мальчики и девочки, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе для занятий физической культурой. В основную исследовательскую группу было включено 24 человека (12 мальчиков и 12 девочек, занимающихся бальными танцами 1-1,5 часа 3 раза в неделю, стаж занятий 2-3 года). Группу контроля (2-я группа) составляли учащие МОУ СОШ № 118 г. Челябинска, посещающие 2 урока физической культуры и 1 урок здравостроения (мальчики, п = 14 и девочки, п = 12).

В течение 2004-05 учебного года проведено исследование влияния иппликаторов фирмы «РЕДОКС». Иппликаторы представляют собой металлические пластины с шипами. Они применялись учащимися 8-го класса МОУ СОШ № 118 (п = 20) на область подошв ног курсами по 3-4 недели с перерывом на 1-2 недели.

Методы исследования

Проведена оценка показателей физического развития, физической работоспособности (проба Руфье), степени толерантности к гипоксии (проба Штанге), деятельности ССС и вегетативной регуляции (импедансная реография со спектральным анализом ряда ключевых показателей); анкетирование (по А.М. Вейну) для выявления вегетативных изменений.

Результаты исследования влияния уровня двигательной активности на организм учащихся

Среди основных факторов, ухудшающих здоровье учащихся, при медицинских осмотрах выявлены следующие: нарушения со стороны зрительного анализатора (в основном - миопия) -до 145 %, заболевания органов пищеварения (в том числе - кариес) - 114 %, патология опорнодвигательного аппарата - 250 % и нервной системы (в том числе - вегето-сосудистая дистония) - 105 %. Распределение учащихся 7-11-х классов на медицинские группы представлено в табл.1.

Быков Е.В., Чипышев А.В., Смирнова Л.В., Интеграция традиционных и нетрадиционных

Быкова М.Е., Королева Ю.Г. _____________ _______'______ технологий укрепления здоровья учащихся

Таблица 1

Распределение учащихся на группы здоровья (%) по итогам медицинских осмотров за 3 года (2002-2004 гг.)

|

Классы кол-во учащихся |

Группы здоровья |

|||

|

I ■ |

II |

III |

IV |

|

|

7 (п = 560) |

16,6 |

51,7 |

30,5 |

1,2 |

|

8(п = 544) |

15,0 |

51,9 |

31,9 |

U |

|

9 (п = 525) |

10,9 |

50,7 |

37,8 |

0,55 |

|

1О(п = 315) |

9,5 |

48,8 |

41,2 |

0,5 |

|

И (п = 290) |

9,2 |

53,7 |

36,6 |

0,5 |

Следует отметить, что негативные тенденции нарастают от 7-9 класса к 11 классу: патология зрения возрастает от 160 % до 250 %; органов пищеварения - от 90 % к 180 %; ОДА - от 280 % до 340 % и нервной системы - от 85 % до 110 %.

Нами выявлено, что уровень двигательной активности (ДА) у учащихся, занимающихся только физической культурой в школе (п = 138) варьировался от 66-72,5 % (7-й класс) до 25 % (выпускные классы) от нормативного, при этом «простудная» заболеваемость учащихся с низким уровнем ДА в 1,5 раза выше.

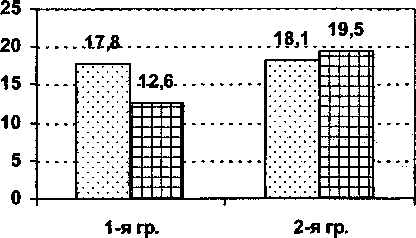

При оценке физического развития проведено изучение антропо- и физиометрических показателей. Было выявлено, что фоновые показате ли длины и массы тела, окружности грудной клетки, спиро- и динамометрии не имели межгрупповых различий. Дальнейшие исследования показали, что существенного влияния на морфометрические показатели занятия бальными танцами не оказали. В то же время, достоверно выше были результаты спирометрии (р <0,01) и суммарной динамометрии обеих кистей (р < 0,05), а также их относительные характеристики - жизненный и силовой индекс (р < 0,05). Разница указанных показателей достигала 10-15 %. Сравнительная оценка уровня физической работоспособности учащихся (проба Руфье) и результаты расчета индекса Руфье-Диксона (ИРД) представлены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели индекса Руфье-Диксона мальчиков и девочек 12-14 лет основной (1) и контрольной (2) группы (М ± т)

|

Группа |

12 лет |

" 13 лет |

14 лет |

Р |

|

Мальчики - |

||||

|

1-я гр. |

4,75 |

4,39 |

4,01 |

<0,05 |

|

0,22 |

0,19 |

0,18 |

||

|

2-я гр |

4,81 |

4,72 |

4,75 |

> 0,05 |

|

0,22 |

0,23 |

0,28 |

||

|

р 1-2 |

> 0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

— |

|

Девочки |

||||

|

1-я гр. |

5,69 |

5,12 |

4,42 |

< 0,001 |

|

0,26 |

0,21 |

0,19 |

||

|

2-я гр |

5,84 |

5,96 |

5,05 |

>0,05 |

|

0,28 |

0,23 |

0,21 |

||

|

р 1-2 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

- |

В начале исследования (возраст 12 лет) нами не было отмечено достоверных различий между основной и контрольной группой, как у мальчиков, так и у девочек. Уровень физической работоспособности оценивался как средний. В дальнейшем отмечалась положительная динамика показателя, более высокая в основной группе учащихся - как у мальчиков, так и у девочек. В конечном итоге в возрасте 14 лет, как мальчики, так и девочки основной группы превосходили своих сверстников по уровню физической работоспособности.

Степень толерантности к гипоксии является достаточно важным показателем, отражающим состояние кардиореспираторной системы и всего организма в целом. В начале исследования во всех группах уровень толерантности к гипоксии рас сматривался как хороший, без преобладания одной группы над другой (табл. 3).

В последующем периоде в основной труппе данный показатель увеличился в большей степени, чем в контрольной, и в конце исследований результаты пробы Штанге достоверно выше, чем в контрольной. В основной группе показатель превысил 60 с, следовательно, достиг уровня «выше среднего», а у 40 % лиц основной группы был высоким. Известно, что физиологическим базисом высокой толерантности к гипоксии являются гомеостатические механизмы, обеспечивающие высокий уровень физической работоспособности, в том числе - хорошее функционирование кислородтранспортной системы, характеризуемое брадипноэ, относительной брадикардией, гипокинетическим типом кровообращения [5].

Актуальные проблемы здравостроения.Двигательная активность. Образование. Спорт

Таблица 3

Показатели пробы Штанге мальчиков и девочек 12-14 лет основной (1) _________________ и контрольной (2) группы (М ± т) ____________________'_______________

|

Мальчики |

|||

|

Возраст |

1-я группа |

2-я группа |

р 1-2 |

|

12 |

53,46 1,39 |

52,29 1,51 |

>0,05 |

|

13 |

62,24 1,45 |

54,41 1,61 |

<0,01 |

|

р 12-13 |

< 0,001 |

>0,05 |

— |

|

14 |

68,35 1,51 |

57,84 1,58 |

<0,01 |

|

р 13-14 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Девочки |

|||

|

12 |

52,31 1,36 |

51,02 1,48 |

> 0,05 |

|

. 13 |

57,22 1,43 |

52,21 1,43 |

>0,05 |

|

Р 12-13 |

>0,05 |

>0,05 |

— |

|

14 |

63,39 1,52 |

54,52 1,56 |

<0,05 |

|

р 13-14 |

>0,05 |

>0,05 |

- |

Следовательно, систематические физические нагрузки привели к значительному возрастанию функциональных возможностей кардиреспиратор-ной системы учащихся (повышение уровня физической работоспособности, степени толерантности к гипоксии).

Результаты изучения влияния ПРТ

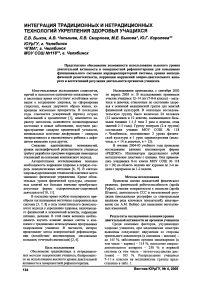

При нахождении на иппликаторе стопами в положении стоя выявлены существенные различия по сравнению с результатами обычной активной ортопробы: более выражена хронотропная реакция сердца, что напрямую связано с резким увеличением доли низкочастотных колебаний (РЗ) - то есть, с воздействием симпатического отдела нервной системы (рис. 1). Более чем в полтора раза повысилась общая мощность спектра (ОМС) ЧСС. Также значительно отличались реакции других показателей: выросли значения АД, снизились -ударного объема и амплитуды реоволны пальца (АРП) ноги, существенно изменялись их спектральные характеристики в сторону преобладания диапазона РЗ (для ударного объема) и Р1 (местные факторы регуляции для АРП). При этом первоначальное снижение абсолютных цифр АРП и его ОМС затем (через 10-15 мин., запись велась лежа на протяжении 25-30 мин. после ортопробы) сменялось их увеличение. Данный факт является объяснением длительного ощущения тепла в нижних конечностях после использования иппликатора -наблюдается повышение кровотока в сосудах нижних конечностей.

Значительно повышался уровень влияния симпатического отдела ВНС (рис. 1) по сравнению с исходным положением и с обычной ортопробой. При использовании ПРТ наблюдался ряд положительных эффектов, в том числе: улучшение субъективного состояния (быстрое засыпание, более глубокий сон, длительное ощущение тепла в нижних конечностях, особенно зимой, появление рефлекса «потягивания»), нормализация вегетативной регуляции деятельности ССС, что проявлялось в повышении экономичности реакций ССС на активную ортостатическую пробу.

□лежа В ортопроба В стоя на иппликаторе

Рис. 1. Динамика показателя ЧСС (уд./мин), общей мощности спектра ЧСС (ед.) и уровня симпатической регуляции (%)

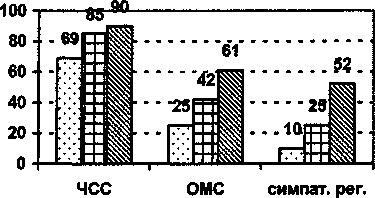

Нами было выявлено снижение процента учащихся, имеющих вегетативные изменения (рис. 2).

При использовании на протяжении 3-4 недель степень выраженности реакций снижалась на 15-20 %, уменьшался эффект повышения АРП. Эти наблюдения явились основанием для рекомендации делать на 1-2 недели перерыв в использовании иппликатора.

□ начало года В конец года

Рис. 2. Процент учащихся основной (1) и контрольной (2) группы, имевших проявления вегетативных изменений

Важным результатом является снижение уровня простудных заболеваний учащихся основной группы. На долю учащихся основной группы приходится 0,65 случаев простудных заболеваний в период 2004/05 учебного года, в группе контроля - 2,1 случая (с учетом заболеваемости гриппом).

Указанные эффекты позволяют рекомендовать использование иппликаторов для лечения и профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки), вегетативной регуляции, для повышения уровня неспецифической резистентности организма (профилактика простудных заболеваний).

Таким образом, выраженный профилактический эффект традиционных (повышение уровня физической активности) и нетрадиционных (ПРТ) оздоровительных технологий, их соответствие современным концепциям укрепления здоровья здоровых лиц и приоритетного использования немедикаментозных средств (так называемые «поведенческая» и «восстановительная» медицина) позволяют рассматривать их в качестве базиса для разработки и внедрения программ коррекции здоровья учащихся.

Исследование выполнено при поддержке Гранта Правительства Челябинской области Не 327014. 04. 06-05.

Список литературы Интеграция традиционных и нетрадиционных технологий укрепления здоровья учащихся

- Бруй Б.П., Дмитриев В.И., Балыгин М.М. О некоторых медико-демографических и социальных аспектах развития подростков//Здравоохранение РФ, 1999. -№2.-С. 41-47.

- Бугров С.Л., Гуткина О.Н. Исследования механизма действия акупунктурных игл «Редоке» методами электрохимического, полярографического анализа//Нижегородский медицинский журнал. -Нижний Новгород, 1998. -№3.-С. 45-49.

- Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. -М.: Наука, 1986.-576 с.

- Гуткина О.Н, Антипенко Е.А., Анисимова Л.М. Универсальная реабилитационная система «РЕДОКС» в лечении вертеброгенной дорсалгии//Методические рекомендации для врачей. -Нижний Новгород, 1997. -19 с.

- Заболотский И.Б. Физиологические основы различных функциональных состояний у здоровых и больных лиц с разной толерантностью к гиперкапнии и гипоксии: Дисс.... док-ра мед. наук. -СПб., 1993.-297 с.

- Лисицын Ю.П. Теоретико-методологические проблемы концепции общественного здоровья//Общественные науки и здравоохранение. -М: Наука, 1987. -С. 48-62.

- Лищук В.А, Мосткова Е.В. Технология повышения личного здоровья. -М.: Медицина, 1999. -320 с.

- Сабиръянов АР. Физиологические механизмы действия методов мануальной терапии и восточной гимнастики Тай Цзи Цюанъ на факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы у студентов: Дисс.... канд. мед. наук. -Челябинск, 2001. -189 с.

- Судаков КВ. Физиология. Функциональные системы: Курс лекций. -М: Медицина, 2000. -784 с.

- Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. -М.: Медицина, 1991. -272 с.

- Ходас В.В. Физиологические особенности адаптационных процессов у учащихся с различной двигательной активностью: Автореферат дисс.... канд. биол. наук. -Челябинск, 2003. -22 с.