Интеграционные процессы в инновационной среде высшей школы

Автор: Копров Василий Михайлович, Сапир Елена Владимировна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 3 (84), 2016 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье отмечается важность изучения интеграционных процессов в сфере высшего образования для их последующего использования при формировании инновационной среды высшей школы. Актуализированы моменты, определяющие значимость рассматриваемых вопросов при выработке государственной политики в сфере образования. Материалы и методы: основу исследования составили общенаучные методы, прежде всего, анализ научной литературы и эмпирических данных. Материалом для исследования послужили работы российских и зарубежных исследователей, в которых рассматриваются вопросы интеграции сферы высшего образования, а также нормативно-правовая база высшей школы. Результаты исследования: проведенный анализ термина «интеграция» с позиции фундаментальной науки и применительно к практике высшей школы позволил разграничить указанную дефиницию как состояние и как процесс. Рассмотрение проходящих интеграционных процессов в сфере высшего образования позволило выделить три уровня их проявления. Подчеркивается особая важность дальнейшего исследования интеграционных процессов в высшей школе по уровням их проявления. Обсуждение и заключения: сделан вывод о необходимости применения разграничительного подхода к изучению интеграционных процессов в силу наличия различий между формами проявления интеграции по уровням, визуально показано разграничение понятия интеграция по уровням ее проявления, в качестве причины интеграционных процессов указано стремление выстоять в конкурентной борьбе, а как основная цель интеграции - повышение конкурентоспособности участников интеграционных процессов, обеспечивающих их совместное продвижение вперед.

Интеграция, интеграционные процессы, уровни интеграционных процессов, сфера высшего образования, инновационная среда высшей школы

Короткий адрес: https://sciup.org/147137179

IDR: 147137179 | УДК: 37.0:378 | DOI: 10.15507/1991-9468.084.020.201603.382-392

Текст научной статьи Интеграционные процессы в инновационной среде высшей школы

На современном этапе развития высшей школы «интеграция» как понятие и реальный процесс используется все чаще, свидетельствуя о возрастающей тенденции к объединению не только организационных структур в сфере высшего образования, но и массива знаний и даже действий людей. Идеи интеграции все чаще возникают на самом высоком уровне, в частности, на последнем заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ был поддержан курс развития ведущих университетов (или схожих по замыслу структур – опорных вузов, центров превосходства, межотраслевых исследовательских центров), которые должны выступить «локомотивами» интеграционных процессов высшего образования и науки в регионах1. Всеобъемлющий характер этой тенденции вызывает необходимость глубокого научного осмысления сущности интеграции и ее роли в развитии природы, человека и общества. Без глубокого (правильного) понимания истинных причин, сущности и принципов феномена интеграции вообще (в природе и обществе) профессионально исследовать интеграцион- ные тенденции в высшем образовании (истоки, цели, механизмы реализации, плюсы и минусы, способы оценки эффективности), а тем более эффективно реализовывать их и управлять ими невозможно.

Неоднозначное понимание причин, сущности и механизмов реализации «идеи интеграции» как сущности идеи развития ведет к неполному восприятию и «идеи образования», под которой, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», совершенно справедливо понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства». Приведенная дефиниция аккумулирует в себе две «интеграции»: воспитания и обучения и интересов четырех сторон – человека, семьи, общества, государства. Дальнейший ход исследования интеграционных процессов в высшей школе предполагает ответ на следующие вопросы: что дают эти интеграции интегрируемым элементам и друг другу? Как надо соединить воспитание и обучение, чтобы соблюсти интересы (и в чем они?)

каждой из указанных сторон, и посредством каких механизмов? [1]

Последовательное раскрытие поставленных вопросов, а также других принципиальных моментов, напрямую или косвенно связанных с указанной проблематикой, позволит определить дальнейшую траекторию инновационного развития высшей школы на основе интеграционных процессов.

Материалы и методы

Ход дальнейших рассуждений предполагает раскрытие сущности термина «интеграция» и конкретизации понятия «интеграция в образовании». В современных энциклопедических словарях приведено множество определений термина «интеграция» по различным отраслям знаний. В частности, интеграция (от лат. integratio «восстановление, восполнение», integer «целый») – понятие, означающее состояние связанности отдельных дифференцируемых частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию (например, интеграция в науке, экономическая интеграция)2.

С позиции философии как системообразующей науки, интеграция – процесс, или действие , имеющий своим результатом целостность, объединение, соединение, восстановление единства3.

В более ранней редакции философского энциклопедического словаря4 содержится несколько иное определение интеграции – сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы (в этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности), так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных элемен- тов. Отдельные части интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов интеграции в системе увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей и взаимодействии между элементами, в частности, надстраиваются новые уровни управления. Иногда под интеграцией понимается интегрированность, т. е. некоторый результат процесса интеграции, состояние упорядоченного функционирования частей целого. Социальная интеграция означает наличие упорядоченных отношений между индивидами, группами, организациями, государствами и др. При анализе интеграции различают уровень рассматриваемых систем интеграции (интеграция личности, группы, общества и т. д.). Интеграция общества или отдельных государств может осуществляться на основе принуждения, взаимной выгоды или сходства социально-экономического строя, интересов, целей и ценностей различных индивидов, социальных групп, классов, государств.

В экономике интеграция – объединение экономических субъектов , углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию компаний5.

Применительно к университетскому образованию интеграционный процесс в высшей школе рассматривается в качестве процесса взаимного сближения различных сфер человеческой деятельности (образования, науки, бизнеса, финансов) путем диверсификации источников финансирования, создания новых организационных структур, объединения их материальных и нематериальных ресурсов, формирования инновационных взаимосвязей, обеспечивающих эффективность функционирования высшей школы и дальнейший экономический рост РФ [2].

Исходя из анализа приведенных дефиниций термина «интеграция», можно сделать вывод, что в общем понимании интеграция рассматривается как два диаметрально противоположных динамических понятия, а также выделить ряд ключевых слов в той или иной мере его определяющих [3]. С позиции общего понимания интеграции как состояния : целый, единый, нераздельный, связанность, связь. При понимании интеграции как процесса : объединение, связывание, сближение, приспособление, сотрудничество, единение, сплочение.

Результаты исследования

Дальнейшее изучение интеграции будет основываться на рассмотрении этого явления, прежде всего, как процесса, поскольку заявленной целью исследования выступают интеграционные процессы в инновационной среде высшей школы.

Интеграция как объединение отображает основную тенденцию идеи развития, сущность которого – изменение с усложнением. Поскольку все сложное предполагает наличие структуры (как совокупности элементов и связей между ними), то идея развития неразрывно связана с понятием «система» (под которой понимается целостная структура) и ее усложнением.

Любое развитие системы, сопровождаемое изменением ее структуры, есть результат взаимодействия ее элементов между собой и внешним миром с образованием новых связей, а также при необходимости и новых элементов.

В традиционной экономической теории любые хозяйственные явления анализируются на двух уровнях: микроэкономическом и макроэкономическом. При этом существующая граница между микро- и макроэкономикой весьма условна, поскольку некоторые вопросы могут рассматриваться как на микро-, так и на макроуровне. Для анализа таких явлений зачастую используется термин «мезоэко-номика»6.

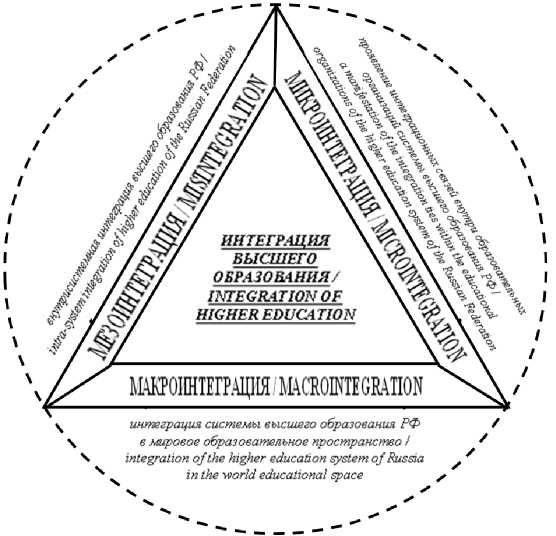

Таким образом, по аналогии с устоявшейся моделью современной экономической науки в зависимости от направления взаимодействия элементов системы высшего образования РФ можно выделить следующие уровни интеграционных процессов:

– макроинтеграция – интеграция системы высшего образования РФ в мировое образовательное пространство (Болонский процесс, интеграционные явления в рамках глобального объединения стран БРИКС и др.);

– мезоинтеграция – внутрисистемная интеграция высшего образования РФ, проявляющаяся в создании федеральных или региональных интегрированных структур (федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, региональные вузы и другие образовательные структуры);

– микроинтеграция – проявление интеграционных связей внутри образовательных организаций системы высшего образования РФ (проведение кроссдисциплинарных исследований; междисциплинарные (коэволюционные) связи; формирование межпредметного образовательного пространства; создание объединенных (интегративных) курсов; интеграция воспитательного и образовательного компонентов; объединение учебной, научной и методической деятельности и др.).

Макроинтеграция системы высшего образования Российской Федерации в качестве самостоятельного уровня начала проявляться с конца 2000-х гг., когда была принята «Болонская декла-рация»7, к которой Россия присоединилась 19 сентября 2003 г. в соответствии с Национальной доктриной образования в Российской Федерации8. В указанном документе стратегического планирования государство призвано обеспечить, во-первых, интеграцию российской системы образования в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций; во-вторых, активный выход на рынок образовательных услуг, широкое участие учебных заведений и педагогов в образовательных программах международных организаций и сообществ. С момента присоединения России к Болонскому процессу важнейшими для российского образования стали вопросы о путях его интеграции в европейское и мировое образовательное пространство. В связи с существенными отличиями системы высшего образования в России и мировой системы образования вопросы интеграции в мировое образовательное пространство включают в себя достаточно большой список направлений деятельности.

В последние годы в силу постоянно усиливающегося охлаждения взаимоотношений нашей страны с Европейским союзом и рядом других проамериканских стран на фоне постоянно расширяющихся санкционных мер все больше проявляются тенденции развития взаимоотношений в рамках других глобальных мировых объединений. Примером здесь могут служить интеграционные процессы в сфере высшего образования в рамках стран-участниц БРИКС [4].

В настоящее время в соответствии с картиной, представленной на Глобальном университетском саммите БРИКС в Москве, наметились две основные линии развития подобного сотрудниче- ства: создание Сетевого университета БРИКС и организация Лиги университетов БРИКС. Это близкие, но в то же время отличающиеся по ряду параметров траектории, в частности, у них различны цели, задачи, формат сотрудничества, финансовые источники9.

Таким образом, макроинтеграция высшего образования России в мировую образовательную систему – это объективно развивающийся процесс, который нельзя не замечать [5].

Мезоинтеграционные процессы российской системы высшего образования начались с идеи формирования федеральных университетов, которая впервые воплотилась в реальность в 2006 г. с созданием в России первого федерального университета – Сибирского, на базе трех крупных вузов Красноярска (Красноярского государственного технического университета, Красноярской государственной архитектурно-строительной академии и Государственного университета цветных металлов и золота). В этом же году на базе трех вузов Ростова-на-Дону и Таганрогского государственного радиотехнического университета был создан Южный федеральный университет.

Главной целью создания федеральных университетов, согласно концепции Министерства образования и науки Российской Федерации, является развитие системы высшего профессионального образования на основе оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой федеральных округов [6]. Федеральные университеты способствуют формированию и развитию конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания и реализа- ции инновационных услуг и разработок. Данная миссия реализуется путем организации и координации работы по сбалансированному обеспечению квалифицированными кадрами, крупных программ социально-экономического развития территорий и регионов в составе федерального округа, а также научными, техническими и технологическими решениями.

В последствии во исполнение Указа Президента РФ «О Федеральных универ-ситетах»10 и на основании Федерального закона Российской федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов»11 были созданы еще 8 федеральных университетов.

Так, в течение 2010–2012 гг. в пяти федеральных округах было создано 7 федеральных университетов: Северный (Арктический) федеральный университет и Балтийский федеральный университет в Северо-Западном федеральном округе, Северо-Кавказский федеральный университет в Северо-Кавказском федеральном округе, Казанский (Приволжский) федеральный университет в Приволжском федеральном округе, Уральский федеральный университет в Уральском федеральном округе, Дальневосточный федеральный университет и Северо-Восточный федеральный университет в Дальневосточном федеральном округе.

Последним из действующих к 2016 г. федеральных университетов был образован Крымский федеральный университет на базе 6 вузов вновь образованной в 2014 г. территориально-административной единицы Российской Федерации – Республики Крым.

В результате интеграционных процессов, прошедших в системе высшего образования Российской Федерации за последнее десятилетие, было создано 10 федеральных университетов12. Благодаря их успешному функционированию категория «федеральный университет» уверенно ассоциируется с одним из видов высших учебных заведений (наряду с институтом, академией и университетом), обеспечивающих высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок.

Еще одной формой проявления интеграционных процессов на мезоуровне можно с достаточной степенью уверенности считать присвоение отдельным университетам статуса национальных исследовательских, поскольку основная цель этого проекта в сфере высшего образования не только повысить эффективность процесса обучения, но и провести его интеграцию с научными исследованиями, проводимыми в том же университете. Тем самым, на лицо интеграция двух сфер высшей школы – науки и образования.

Важнейшими отличительными признаками национального исследовательского института являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансферт технологий в экономику; проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации. Практически национальные исследовательские институты являются интегрированными научно-образовательными центрами или включают ряд таких центров в виде со- вокупности структурных подразделений, осуществляющих проведение исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для определенных высокотехнологичных секторов экономики.

Присвоение отобранным на конкурсной основе вузам статуса национального исследовательского университета предполагает особую государственную поддержку, прежде всего, в виде дополнительных объемов бюджетного финансирования. Основной задачей государственной поддержки является вывод на мировой уровень образовательных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования, развитие и коммерциализацию в России высоких технологий.

Первые два университета (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») приобрели свой статус вне конкурса в соответствии с Указом Президента РФ «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских уни-верситетов»13. В течение 2009–2010 гг. на конкурсной основе были отобраны еще 27 вузов, которые приобрели статус национальных исследовательских и соответствующую государственную поддержку в рамках проекта.

Следует отметить, что данная форма интеграции носит временный характер, поскольку статус вузам устанавливается сроком на 10 лет, с необходимостью предоставления регулярных отчетов о реализации программы национального исследовательского университета. Если ход исполнения программы будет признан неэффективным, статус может быть отозван.

Последним инновационным течением на уровне мезоинтеграционных процессов рассматривается процесс создания региональных вузов путем интеграции существующих учреждений высшего образования по территориальному признаку [7]. Так, в Ярославской области планируется создание единого вуза в результате объединения Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского и Ярославского государственного технического университета. К настоящему моменту временной интервал от момента создания планов до их фактической реализации не определен, поскольку круг проблемных моментов по вопросам региональной интеграции вузов достаточно обширен и для их решения требуется проведение дополнительных научных исследований.

Таким образом, современная система высшего образования России включает достаточный спектр различных форм проявления мезоинтеграции, свидетельствующих о непрерывном процессе модернизации высшей школы.

К низшему уровню иерархии интеграционных процессов относится микроинтеграция как проявление интеграционных связей внутри самих образовательных организаций системы высшего образования РФ (проведение кроссдисциплинарных исследований; междисциплинарные (коэволюционные) связи; формирование межпредметного образовательного пространства; создание объединенных (интегративных) курсов; интеграция воспитательного и образовательного компонентов; объединение учебной, научной и методической деятельности и др.).

Микроинтеграция – это сближение и связи отдельных элементов внутри одной системы в единое целое, т. е. синтез – возникновение нового. Необходимость микроинтеграционных процессов в современном высшем образовании обусловлена рядом причин [8]. Во-пер- вых, традиционная «монологическая» система в образовании почти полностью утратила свою практическую эффективность. Во-вторых, в современной высшей школе учебные дисциплины носят «конкурирующий» характер. Каждая противостоит всем остальным, как бы претендуя на большую значимость по сравнению с другими. В-третьих, каждая из дисциплин сама по себе представляет узкий сегмент определенной области знаний, поэтому не может претендовать на системное описание действительности. Микроинтеграция позволяет сформировать межпредметное образовательное пространство [9].

С другой стороны, межпредметные связи значительно повышают требования к педагогу и ставят перед ним трудновыполнимые задачи. Одно дело – иметь некоторые знания из смежных областей, другое – владеть содержанием и методологией других дисциплин. Педагог стремится минимизировать проблемное поле своей профессиональной деятельности. Научная специализация и умение качественно работать в русле одной учебной дисциплины не позволяют ему в достаточной мере реализовать педагогическую концепцию межпредметных связей, количественный рост которых тормозит их систематическое и широкое использование в практике или даже приводит к невозможности этого использования [10]. Существующее противоречие между теорией и практикой стимулирует поиск новой, более простой системы. Количественный рост межпредметных связей приводит к новому качеству, и они трансформируются, например, в более приемлемые (с практической точки зрения) интегрированные учебные курсы.

Интегрированный курс – это учебная дисциплина, составленная из содержательных фрагментов разных предметов, а также дополнительного содержания, ранее не входившего в учебный процесс. Они легко вписываются в предметную систему обучения и не нарушают деятельности преподавателя. Такой подход не только существенно расширяет предметную область, но и сближает ее с другими учебными дисциплинами [11].

Обсуждение и заключения

Разграничение понятия «интеграция» по уровням ее проявления Differentiation of the notion “integration” in respect to the levels of its manifestation

Итак, исходя из рассмотренного деления интеграционных процессов в системе высшего образования РФ и в силу наличия вышеописанных различий между формами проявления интеграции по уровням (рис. 1), дальнейшее исследование должно строиться на применении разграничительного подхода к их изучению. При этом, на наш взгляд, особое внимание стоит уделить внутрисистемной интеграции как одной из наиболее актуальных и перспективных траекторий развития высшего образования в Российской Федерации на современном этапе, которая является в настоящее время самым значительным инновационным движением в образовании.

Однако в независимости от уровня проявления интеграции причиной интеграционных процессов выступает стремление выстоять в конкурентной борьбе (российской системы образования в международной образовательной среде; вузов среди прочих; области знаний за преобладающую позицию) , и как следствие, основная цель интеграции повышение конкурентоспособности участников интеграционных процессов, обеспечивающих их совместное продвижение вперед.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 21.06.16; принята к публикации 06.07.16; опубликована онлайн 30.09.16.

Об авторах :

Копров Василий Михайлович, преподаватель кафедры автоматики и вычислительных средств ФГКВОУ ВПО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» (Россия, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 67 а), кандидат экономических наук, ORCID: 0000-0002-3732-9091,

Сапир Елена Владимировна, заведующая кафедрой мировой экономики и статистики ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» (Россия, г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14), доктор экономических наук, профессор, ORCID: 0000-0002-2754-0985,

Заявленный вклад авторов :

Копров Василий Михайлович – теоретический анализ литературы, разграничение понятия интеграция высшего образования.

Сапир Елена Владимировна – анализ интеграционных процессов в сфере высшего образования в рамках стран-участниц БРИКС.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Интеграционные процессы в инновационной среде высшей школы

- Царьков А. Н., Бугаков И. А. Интеграционные процессы в высшем образовании: исходные концептуальные основания//Тематический научно-технический сборник СВИ РВ. Серпухов: СВИ РВ, 2005. С. 8-11. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23526395 (дата обращения: 20.04.2016).

- Гохберг Л. М., Китова Г. А., Кузнецова Т. А. Стратегия интеграционных процессов в сфере науки и образования//Экономика образования. 2009. № 1. С. 67-79. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=15139854 (дата обращения: 27.04.2016).

- Стерлигова А. Н. Анализ значения термина «интеграция» в контексте управления организацией//Логистика и управление цепями поставок. 2005. № 6. С. 70-79. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=22616504 (дата обращения: 27.04.2016).

- Сапир Е. В. Связь обучения с практикой как проблема высшей школы и задачи международного сотрудничества университетов//Вестник Ивановского государственного университета. Сер. «Экономика». 2016. №> 1 (27). С. 47-56. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25895344 (дата обращения: 27.04.2016).

- Копров В. М. Сравнительный анализ оценки эффективности результатов деятельности научно-педагогического состава высших учебных заведений//Alma Mater (Вестник высшей школы). 2016. № 4. С. 87-91. DOI 10.20339/AM.04-16.087

- Измайлова М. А. Актуальные аспекты интегрированного взаимодействия государства и высшей школы в решении социально-экономических проблем//Экономика образования. 2016. № 2. С. 41-53. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25694183 (дата обращения: 27.04.2016).

- Рогачева Е. Ю., Слепухин А. Ю. Региональные вузы и международная Интеграция образования//Интеграция образования. 2015. Т. 19, № 1. С. 6-12. DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.006

- Павлов И. С. Принципы и приоритеты при формировании новых интегрированных образовательных структур//Журнал правовых и экономических исследований. 2007. № 2. С. 42-52. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12849259 (дата обращения: 27.04.2016).

- Поваляева М. А. Интеграция образования в высшей школе//Интеграция образования. 2004. № 1. С. 75-77. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18260700 (дата обращения: 27.04.2016).

- Измалкова С. А., Тронина И. А. Концепция управления инновационным развитием интегрированных образований в условиях системности, нелинейности и трансформации сущности экономики знаний//Дайджест-Финансы. 2015. № 4 (236). С. 40-52. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24343321 (дата обращения: 27.04.2016).

- Иванова М. А., Кузьмин А. В. Интеграционные процессы в высшей школе в условиях новой модели «Экономики знаний»//Человек и образование. 2011. № 4 (29). С. 73-79. URL: http://elibrary. ru/item.asp?id=17279698 (дата обращения: 27.04.2016).