Интегративная информация в кости в процессе восстановления кости после перелома

Автор: Нутини А., Маццони Ф.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (25) т.8, 2004 года.

Бесплатный доступ

Процесс перестройки кости является скорее операционным процессом, нежели механизмом, и ранее было показано, что присутствие нейромедиаторов (дофамина и серотонина) связано с морфофизиологическими факторами, с процессом самой перестройки. С этой целью в данной работе анализируется процесс перестройки, который имеет место в рамках событий «компенсация и регенерация» костной ткани при нарушении ее целостности. В 1979 году Перрен (Perren) предложил оригинальную теорию межфрагментарной деформации. Хотя эта теория демонстрирует механическую природу преобразований в кости, однако она не объясняет изменений, которые имеют место во внешней костной мозоли. Вышеупомянутая теория их не учитывает. Поэтому все изменения, которые имеют место в ткани с трещиной, приписываются условиям нагружения. Несомненно, Перрен привел нас к пониманию необходимости дальнейших поисков регуляторов механизма восстановления кости при переломе. Биофизикам очевидна роль механических воздействий в процессах стимуляции цитоплазмы или мембраны, и уровень потенциала потока нагрузки, на который реагируют механорецепторы остеоцита, был установлен. Поскольку в рамках цепочки событий, связаных с процессом компенсации перелома кости, это отсутствует, объективно должен существовать механизм дальнейшей регуляции, который определяет приоритетность перестройки, а затем и посредничество рецепторов остеоцитов, возможное направление (или несколько направлений), в котором перестройка его направляет. Мы рассматриваем интегративную информацию в кости как центральное событие феномена, который управляет этими процессами.

Перестройка кости, перелом кости, регенерация, информация

Короткий адрес: https://sciup.org/146215806

IDR: 146215806 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Интегративная информация в кости в процессе восстановления кости после перелома

И глупый человек обретает дух, когда обнаруживает возможность критиковать других, и мудрый человек теряет ясность, когда подвергается критике других. Древняя китайская пословица

Перестройка кости: биофизическая стимуляция и восстановление кости

В продолжение рассуждений авторов о гипотезе существования «интегративной информации в кости» [1, 2] подчеркнем тот факт, что в ряду переменных величин, обеспечивающих ее существование, есть величины, которые необходимо должны поддерживаться постоянными. Очевидно, например, что нарушение целостности кости

приводит к ее исправлению, и она перестраивается в соответствии с нагрузкой, к ней приложенной.

Ранее уже обсуждалась теория Коуина и Хегедуса ( Cowin & Hegedus [3]) (см. предыдущую статью авторов: «Интегративная информация в кости: перестройка кости, дофамин и серотонин» [2]), в которой был установлен ряд ключевых пунктов, в том числе новая концепция «адаптивной энергии», являющейся следствием микроповреждений ткани и тесно связанной с уровнем напряжений, из-за которых повреждение имело место. Процесс перестройки кости является скорее операционным процессом, нежели механическим, и можно отметить, что присутствие нейромедиаторов (дофамина и серотонина) связано с морфофизиологическими факторами, с процессом самой перестройки.

Следующий и неизбежный шаг для гипотезы авторов состоит в том, чтобы более точно описать последовательность операций и возможности такого подхода. С этой целью мы анализируем процесс перестройки, который имеет место в рамках событий «компенсация и регенерация» костной ткани после нарушения ее целостности.

В каждом случае фиксации перелома сегменты кости, подвергнутые нагружению, допустят некоторое относительное движение. В 1979 году Перрен ( Perren ) предложил оригинальную теорию «межфрагментарной деформации» [4].

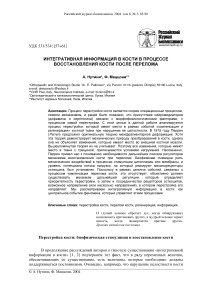

Эта теория описывает биомеханический ответ тканей на воздействие окружающей среды. Межфрагментарная деформация определяется как отношение смещения краев перелома к величине первоначального зазора между ними. Хотя автор демонстрирует механическую природу преобразований в кости, его теория, однако, не объясняет изменений, которые имеют место во внешней костной мозоли. Вышеупомянутая теория их не учитывает. Поэтому все изменения, которые имеют место в ткани с трещиной, приписываются условиям нагружения (рис. 1).

е = d/G <100%

□ Гранулированная ткань e = d’/G < 10% ■ Фиброхрящ e = d"/G < 2%

■ Образование кости d>G е = d/G >100%

Образование ткани отсутствует

^^G < 100%

Трещина заживает (закрывается) и начинается образование ткани

Рис. 1. Одномерная теория межфрагментарной деформации Перрена (1979). G – размер зазора; d, d ′ , d ′′ – смещение краев зазора; ε – межфрагментарная деформация. Вверху: преобразование типа ткани, основанное на нормальной деформации в зазоре трещины, когда смещение краев трещины меньше размера зазора. Внизу: преобразования типа ткани в зазоре, когда смещение краев трещины больше размера зазора. В этом случае кость около зазора будет подвергаться резорбции, в результате чего размер зазора делается таким, что межфрагментарная деформация уменьшается до величины < 100 %. К сожалению, когда зазор становится слишком большим, несрастание или задержанное срастание может иметь место даже при адекватном методе фиксации и иммобилизации

Следует напомнить, что теория Перрена рассматривает продольные осевые смещения и становится неприменимой в случае трехмерного анализа сложного перелома, когда тканевый «зазор» препарирован сложным образом и когда имеют место деформации по многим направлениям. Несомненно, Перрен заставил исследователей осознать необходимость дальнейших поисков регуляторов механизма восстановления кости при переломе.

Повторное нагружение с высокой частотой (повышенный режим нагружения кости) стимулирует гипертрофию кости и смещенная кость переводится в направлении, связанном с направлением и интенсивностью нагрузки, которая затем будет влиять на внутреннюю деформацию ткани в процессе регенерации.

Биофизикам очевидна роль механических воздействий в процессах стимуляции цитоплазмы или мембраны остеоцита, как это было отмечено в первой статье авторов («Первый шаг в направлении интегративной информации в кости» [1]), и уровень потенциала потока нагрузки, на который реагируют механорецепторы остеоцита, был установлен. Затем при лечении перелома нужно принять во внимание различные аспекты (биологические, физиологические и механические), которые могут отрицательно или положительно влиять на курс лечения заболевания [5].

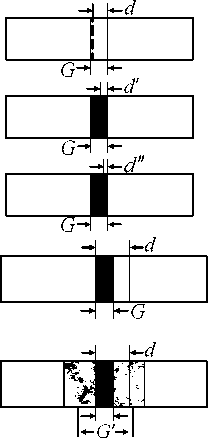

Но по многим данным механическая нагрузка является существенным элементом процесса восстановления и связанного с ним процесса перестройки. Процесс восстановления перелома может быть схематизирован, как показано на рис. 2.

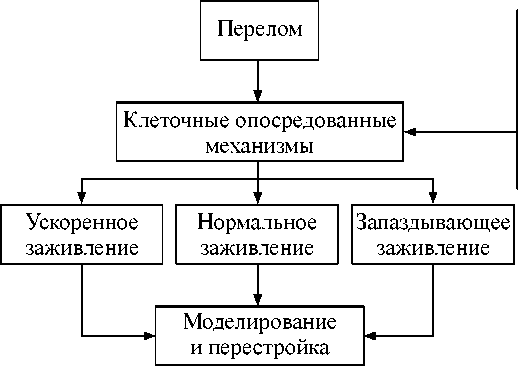

Из этого рисунка видно, как механизмы, которые действуют со стороны медиаторов при восстановлении перелома (восстановлении, которое может быть ускоренным, замедленным или нормальным), реагируют на различные условия, которыми могут быть: вероятные инфекции, состояние сосудов, физико-химические условия и т.д.

Однажды начавшись, попытки «улучшения» приводят к частичной перестройке, определяемой вышерассмотренными соответствующими причинами.

Поскольку в рамках вышерассмотренной цепочки это отсутствует, объективно должен существовать механизм дальнейшей регуляции, который определяет приоритетность перестройки, а затем и посредничество рецепторов остеоцитов, возможное направление (или несколько направлений), в котором перестройка его направляет. В этих эффектах только механической причины недостаточно, чтобы указать правильное расположение ткани при регенерации и при моделировании структур, вовлеченных «зазором» при нарушении целостности.

Заболевание

Состояние сосудов

Инфекция

Физикохимические условия

Рис. 2. Схема процесса заживления при переломе кости

Проявление интегративной информации в кости

Заболевание

Состояние сосудов

Инфекция

Физикохимические условия

Нормальное заживление

Ускоренное заживление

Запаздывающее заживление

Клеточные опосредованные механизмы

Моделирование и перестройка

Перелом

Рис. 3. Схема процесса заживления при переломе кости при действии и локализации гипотезы об интегративной информации в кости

Именно здесь входит в игру предлагаемая в работе гипотеза. Интегративная информация в кости вставляется в цепочку, показанную на рис. 3.

Можно заметить, что интегративная информация в кости не является процессом посредничества остеоцитов и не является процессом перестройки кости, но она вставлена между этими двумя процессами. Это заставляет ввести в рассмотрение память, наследственность в кости, которые ведут и управляют, даже если это не исключает наличия обратной связи, всем из того, о чем речь ниже.

Когда имеет место регенерация костной ткани, то наблюдаются четыре варианта развития событий:

-

1. костнохрящевое (osteochondral) формирование кости;

-

2. внутримембранное (intramembranous) формирование кости;

-

3. новое формирование ткани кости;

-

4. миграция остеонов.

Регенерация костной ткани от костной мозоли продолжается как комбинация этих событий.

Тогда становится очевидным, что регенерация кости связана со следующими событиями: каков тип перелома, каков характер нагрузок, какова окружающая биофизическая среда, и т.д. Но мы не убеждены, что только правильная механическая ситуация является единственно ответственной за восстановление правильной костной структуры после формирования и созревания костной мозоли. Даже при том, что экспериментально было доказано, что частота нагрузки позволяет регулировать реконструкцию кости, существуют предпосылки, для которых допущение в качестве единственно возможного решения к процессу перестройки кости только механики не кажется вполне убедительным [6].

Путь, который приводит к биомеханическому событию – перестройке кости, происходит от биохимических ответов остеоцитов на сигналы механического характера. Как было отмечено в предшествующих работах авторов, сигналы в материи имеют электрическую природу. В экспериментах на морских свинках было видно, что живые электромагнитные поля пульсирующего характера порождают остеогенезис путем регулирования белков BMP-2 и BMP-4 в остеобластах ( Bodamyali et al .,1998 [7]).

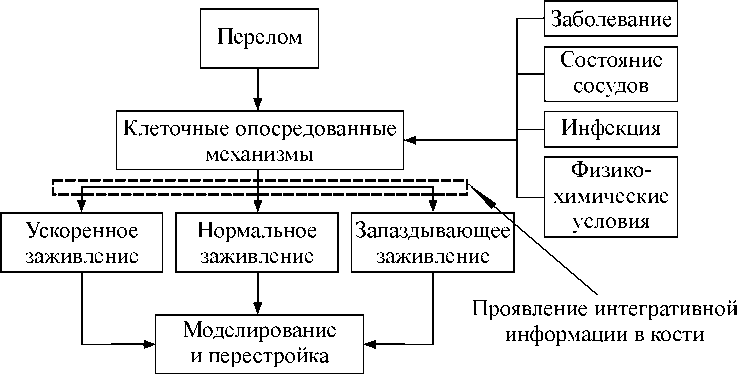

Эти и другие свидетельства способствовали применению биофизических стимуляторов в клинической практике (например, экспериментальное применение пульсирующих ультразвуков низкой интенсивности LIPU ( Low Intensity Pulse Ultrasound )). Такое направление исследований привело к появлению неинвазимных

Растягивающее напряжение

Прерывистое сжимающее или касательное напряжения

Внутрихрящевое образование кости

Внутримембранное образование кости

Постоянное сжимающее напряжение (гидростатическое напряжение), препятствующее — ► Хрящ внутрихрящевому образованию / кости

Большие касательные___Формирование напряжения ■--" фиброткани

Рис. 4. Напряжения, которые влияют на образование костной ткани методов инженерии ткани. Эти факты выразились также в гипотезе формирования костной ткани под действием физических напряжений различного типа (рис. 4).

Понятно, что по причинам экономии места, а не с целью избежать предложенной темы, авторы не могут останавливаться на экспериментальных методиках, применяемых в различных исследовательских институтах. Мы представили некоторые фундаментальные понятия для осознания того факта, что понимание теории интегративной информации в кости необходимо также в целях усовершенствования терапии, применяемой при переломе кости.

Мы приближаемся все более и более к пониманию того, какие внутренние механизмы лежат в основе интегративной информации в кости и какое сложное биохимическое функциональное взаимодействие всей системы имеет при этом место.

В соответствии со статьей «Интегративная информации в кости: роль глютамата при формировании костной ткани» [8] авторы сделали акцент на глютамате и на роли конвейера, проявляющегося как в костной, так в нервной ткани. На сегодняшний день существует исследование, выполненное Деборой Дж. Мэйсон ( Deborah J. Mason ) и озаглавленное «Передача сигналов с помощью глютамата и ее потенциальное применение к формированию костной ткани зубов» [9], в которой она идентифицировала сигнал – молекулу как ответственную за остеогенезис, порождаемый нагрузкой. По данным испытаний глютамат проявляет себя в качестве трансдукционной молекулы, которая является указателем пути, которым надо следовать, чтобы в результате «терапевтического воздействия» достичь правильной регенерации ткани.

Все эти исследования подтверждают нашу ранее выдвинутую гипотезу, и мы вправе утверждать: эволюционно сложившаяся система межклеточной коммуникации присутствует в нервной ткани; подобная система, но с параметрами функционально и биохимически отличными, присутствует также и в костной ткани – динамической основе человеческого существования.