Интегративная модель социально-экономического развития человеческого потенциала: адаптация к вызовам современной России

Автор: Степанова Т.Д.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования связана с необходимостью переосмысления подходов к развитию человеческого потенциала в России в условиях глобальных технологических трансформаций, геополитической нестабильности и санкционного давления. Несмотря на формально высокие показатели образования и научной активности, их реальный вклад в экономический рост остается ограниченным, что требует разработки комплексной модели развития человеческого потенциала. Цель исследования – обзор научных публикаций и разработка авторской модели социально-экономического развития человеческого потенциала России. Научная новизна заключается в разработке комплексной модели социально-экономического развития человеческого потенциала, интегрирующей современные технологические, экономические и социальные аспекты с учетом специфики российской институциональной среды. В отличие от работ других исследователей, которые также применяли системный подход, данное исследование предлагает адаптацию к условиям шестого технологического уклада, гибридную модель развития, сочетающую государственное регулирование ключевых отраслей с рыночными механизмами в инновационной сфере, а также общественный контроль над распределением ресурсов. Методология основана на политэкономическом и институциональном подходах, что позволяет учитывать как макроэкономические процессы, так и специфику российской институциональной среды. В результате исследования выявлены следующие проблемы: технологическое отставание, профессионально-квалификационный дисбаланс, низкое качество образования, недостаточное финансирование науки, высокое социальное и региональное неравенство. На основе выявленных проблем и угроз разработана модель развития человеческого потенциала, включающая социальную и институциональную сферы, а также образование, здравоохранение, рынок труда. Ограничения исследования связаны с необходимостью дальнейшей разработки конкретных механизмов реализации предложенной модели, в том числе системы индикаторов и мер экономической политики. Перспективы исследований включают углубленный анализ региональных особенностей, а также адаптацию международного опыта к российским условиям. Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее выводов для формирования государственной политики в области образования, науки и социального развития.

Человеческий потенциал, экономический рост, образование, наука и инновации, производительность труда, экономическая политика, технологический суверенитет, модель социально-экономического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147251587

IDR: 147251587 | УДК: 330.34 | DOI: 10.15838/esc.2025.4.100.11

Текст научной статьи Интегративная модель социально-экономического развития человеческого потенциала: адаптация к вызовам современной России

Современные вызовы глобальной экономики, усугубленные технологическими трансформациями и геополитической нестабильностью, поставили перед Россией задачу кардинального пересмотра подходов к развитию человеческого потенциала как ключевого фактора национальной конкурентоспособности. Актуальность исследования обусловлена нарастающим противоречием между формальными показателями развития человеческого потенциала (такими как уровень образования или количество научных публикаций) и их реальным вкладом в экономический рост. В условиях, когда традиционная сырьевая модель исчерпала свои возможности, а санкционное давление усилило необходимость технологического суверенитета, формирование эффективной модели воспроизводства человеческого потенциала становится не просто академической задачей, но императивом национальной безопасности.

Анализ существующих исследований показывает, что в настоящее время требования к человеческому потенциалу трансформируются в связи с переходом к экономике знаний. Наблюдается усложнение структуры человеческого потенциала, изменение его качественных характеристик и формирование новых моделей его воспроизводства. При этом сохраняются системные проблемы: технологическая многоукладность экономики, профессионально-квалификационный дисбаланс, отток высококвалифицированных специалистов и ряд демографических вызовов (Соболева, 2022).

поддержке РНФ в рамках научного проекта

Особую актуальность приобретает проблема формирования эффективной модели развития человеческого потенциала в условиях современных внешних вызовов, включая геополитические противоречия и санкционное давление. Существующая система образования требует трансформации, необходимо смещение акцента с узкопрофессиональной подготовки на развитие личности, обеспечение общедоступности и непрерывности образования, демократизацию управления и преодоление бюрократизации (Яковлева, 2022). То же самое отмечают и другие исследователи (Римашевская, Добро-хлеб, 2017): российская система образования страдает от коммерциализации и бюрократизации, что снижает ее эффективность. Это согласуется с выводами Н.Г. Яковлевой о необходимости перехода к социально-ориентированной модели.

Цель исследования – обзор научных публикаций и разработка первоначальной авторской модели социально-экономического развития человеческого потенциала России, адаптированной к вызовам шестого технологического уклада и учитывающей институциональные ограничения и современные глобальные тренды. В отличие от существующих работ, фокусирующихся на отдельных аспектах: образовании, демографии или рынке труда, данное исследование предлагает системный подход, интегрирующий технологические, экономические и социальные факторы в единую теоретико-методологическую базу.

Представленная работа является первой из планируемых публикаций и фокусируется на теоретическом базисе (в последующих публикациях мы планируем разработать систему целевых индикаторов и конкретных мер экономической политики).

Научная новизна исследования заключается в разработке комплексной модели социальноэкономического развития человеческого потенциала, которая объединяет в единую систему мер такие аспекты, как образование, здравоохранение, рынок труда, институты и социальная сфера. В отличие от работ Н.М. Римашевской и других исследователей, которые также применяли системный подход, данное исследование предлагает адаптацию к условиям шестого технологического уклада, включая цифровизацию и санкционные вызовы, что ранее не рассматривалось в контексте российской действительности, а также гибридную модель развития, сочетающую государственное регулирование ключевых отраслей (образование, здравоохранение) с рыночными механизмами в инновационной сфере и общественный контроль над распределением ресурсов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования данной модели для формирования государственной политики в области развития человеческого потенциала, разработки региональных программ развития, создания образовательных программ.

Степень разработанности избранной проблематики достаточно высокая, однако носит спорадический и узко специализированный характер: каждый автор, как правило, анализирует какую-то отдельную сторону человеческого потенциала, а комплексных исследований крайне мало. Причем речь идет и о ежегодных отчетах по человеческому развитию международного и российского уровня, так как они ограничены теми индикативными показателями, которые были выбраны в качестве отражения состояния человеческого потенциала и отдалены от специфических для России системных факторов, прямо или косвенно замедляющих или сдерживающих развитие. В научной литературе можно выделить несколько ключевых направлений.

-

1. Человеческий потенциал как драйвер технологического и экономического развития. Группа исследователей, включая С. Глазьева (Глазьев, 2020; Глазьев,2022), Н. Римашев-скую и В. Доброхлеб (Римашевская, Добро-хлеб, 2017), а также Н. Яковлеву (Яковлева, 2022), рассматривает человеческий потенциал как центральный элемент национальной экономики, особенно в условиях перехода к шестому технологическому укладу. Их работы акцентируют необходимость перехода к модели непрерывного образования (lifelong learning), развитию креативных компетенций и интеграции системы оценки «человеческого капитала»1 в стратегическое планирование.

-

1 Автор умышленно берет в кавычки понятие «человеческого капитала» в качестве превращенной формы и использует только в случаях отсылки к оригинальным исследованиям других авторов. В марксистской школе понятия «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» различаются по своей сущности, методологии и идеологической нагрузке.

-

2. Проблемы профессионально-квалификационного дисбаланса и практические решения. И.В. Соболева, Т.В. Чубарова анализируют структурные проблемы российского рынка труда: профессионально-квалификационный дисбаланс, низкий уровень переподготовки кадров и отставание цифровых компетенций (Соболева, 2022; Соболева, Чубарова, 2023). Кроме того, ситуация на рынке труда рассматривается в контексте текущих социально-экономических вызовов: низкой продолжительности жизни, гендерного дисбаланса в показателе смертности, сохранения сырьевой модели экономики, углубления социального неравенства и сокращения государственного финансирования социальной сферы. Авторы предлагают комплексную систему развития человеческого потенциала, включающую модернизацию непрерывного образования, ориентированного на запросы работодателей, увеличение финансирования программ переподготовки, поддержку социально уязвимых категорий работников.

-

3. Государственная политика и институциональные аспекты. Е. Слепцова и Т. Рындина приходят к тем же выводам, что и ранее упомянутые авторы, а также дают ряд целевых ориентиров для экономической политики: создание механизмов для повышения эффективности «человеческого капитала» (бюджетное финансирование, образовательные кредиты, гранты для одарённых детей, снижение ставок по кредитам и другие меры); информирование общества о мерах и результатах политики (Слепцова, Рындина, 2020). А.Н. Пружинин предлагает более точный стратегический подход, включая

создание экспертного сообщества при правительстве и усиление инвестиций в науку и образование, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока (Пружинин, 2020).

-

4. Региональные аспекты и неравномерность развития. Н.М. Римашевская и соавторы выявляют значительные межрегиональные различия в уровне человеческого потенциала, связывая их с доходной дифференциацией и состоянием социальной инфраструктуры (Ри-машевская и др., 2013; Римашевская, Добро-хлеб, 2017). Т.В. Ускова и Л.В. Бабич предлагают индексный метод оценки эффективности использования «человеческого капитала» в регионах, отмечая низкую патентную активность и слабую интеграцию науки и производства (Ускова, Бабич, 2021).

-

5. Международный контекст. Зарубежные исследования математически подтверждают ключевую роль инвестиций в образование, цифровые навыки и здоровье населения для экономического роста (Kousar et al., 2023; Brodny, Tutak, 2024). Indrawati, Kuncoro подчеркивают важность интеграции формального и неформального обучения, а также сотрудничества между государством, бизнесом и образовательными учреждениями (Indrawati, Kuncoro, 2021), что может быть адаптировано для России.

Н.Г. Яковлева (Яковлева, 2022) углубляет анализ, прослеживая историческую трансформацию образовательной системы в зависимости от технологических укладов. Она критикует коммерциализацию образования, препятствующую развитию творческого потенциала, и предлагает переход от рыночно-ориентированной к социально-ориентированной модели. Однако в данных исследованиях отсутствуют конкретные механизмы реализации предлагаемых моделей в российских условиях.

Т. Тумаров дополняет этот анализ, отмечая негативное влияние оттока высококвалифицированных специалистов и предлагая меры по мониторингу рынка труда и корпоративному обучению (Тумаров, 2023).

М.А. Акиндинова (Акиндинова, 2023) и К.А. Устинова, А.Н. Гордиевская (Устинова, Гордиевская, 2019) подчеркивают необходимость кооперации науки, бизнеса и государства для достижения технологического суверенитета. Эмпирически выясняется, что формализация трудовых отношений и наличие корпоративных систем повышения квалификации значительно повышают качество трудового потенциала: например, работники, занятые на государственных предприятиях или с бессрочными трудовыми договорами, демонстрируют более высокие показатели. Это дает ориентир для институционального и правового аспекта политики в отношении человеческого потенциала.

Анализ научных наработок позволяет выделить несколько аспектов проблемы развития человеческого потенциала непосредственно для России: технологический (несоответствие компетенций требованиям цифровой экономики); демографический (старение населения, отток квалифицированных кадров); институциональный (недостаток финансирования науки и образования); региональный (неравномерность развития).

В целом, большинство авторов сходятся во мнении о необходимости перехода от рыночноориентированной к социально-ориентированной модели развития человеческого потенциала, однако в исследованиях, посвященных России, наблюдается ряд существенных пробелов, требующих научной проработки.

Прежде всего отсутствует комплексная модель, которая бы интегрировала экономические, социальные и технологические факторы в единую систему в контексте современных тенденций. Большинство работ ограничивается анализом отдельных аспектов, не предлагая целостного подхода, учитывающего динамику взаимодействия между ростом человеческого потенциала и экономическим развитием, также не рассматривая различные сценарии развития.

Особенно слабо проработаны практические механизмы реализации предлагаемых мер. Хотя такие авторы, как И. Соболева и С. Глазьев, критикуют существующее положение, они не дают конкретных решений относительно ключевых проблем: как финансировать непрерывное образование в условиях бюджетных ограничений, какие стимулы создать для бизнеса по переподготовке кадров, как преодолеть институциональную инерцию и бюрократические барьеры. При этом практически не учитываются новые формы занятости и современные образовательные тренды – влияние гиг-экономики и фриланса на человеческий потенциал, роль цифровых платформ в замене традиционного образования, трансформация профессиональных навыков под воздействием искусственного интеллекта, прекаризация и новые формы эксплуатации.

Методы

В основе данной работы лежит политэконо-мический подход, который позволяет анализировать человеческий потенциал как ключевой фактор социально-экономического развития, учитывая его взаимосвязь с технологическими укладами, институциональной средой и глобальными экономическими процессами. Этот выбор обусловлен необходимостью комплексного рассмотрения проблемы, включая не только экономические, но и социальные, демографические и технологические аспекты. Политэкономический взгляд акцентирует внимание на роли государства, неравномерном распределении ресурсов и социальной справедливости, что особенно актуально для России, где человеческий потенциал формируется в условиях многоукладной экономики и значительного регионального неравенства. В некоторых вопросах используется синтез политэкономиче-ского подхода и институционального анализа: такой выбор методологии обусловлен необходимостью учета специфики российской экономики, где формальные институты (законы, государственные программы) часто вступают в противоречие с неформальными практиками (коррупция, теневые схемы трудоустройства и т. д.).

Особое внимание уделяется диалектике технологического развития и социальных изменений. В отличие от западных исследований, где «человеческий капитал» часто рассматривается как индивидуальный актив (именно поэтому термин «человеческий капитал» взят в кавычки и воспринимается автором исключительно как превратная (превращенная) форма сущности человеческого потенциала), в нашей работе подчеркивается его коллективный характер.

Теоретическая база включает научные статьи, посвященные различным аспектам человеческого «капитала» и потенциала в России. Основное внимание уделяется следующим направлениям: формированию человеческого потенциала в контексте технологических укладов, роли образования в развитии человеческого потенциала, профессионально-квалификационным дисбалансам, вызовам воспроизводства человеческого потенциала, социально-ориентированным моделям образования, качеству человеческого потенциала, современным тенденциям и государственной политике развития человеческого потенциала, парадигме базового дохода. Для анализа использованы статистические данные, приведенные в этих работах, а также дополнительные источники, такие как отчеты Федеральной службы государственной статистики, НИУ ВШЭ, Всемирного банка.

Выбор индикативных областей с целью разработки будущей модели пороговых значений для экономической политики ( табл. 1 ) концептуально основан на интегративном подходе, объединяющем ключевые детерминанты чело-

Таблица 1. Показатели, послужившие базой для определения структуры модели

|

Блок |

Показатель |

Источник данных |

|

Образование |

|

Росстат, OECD, PISA |

|

Здравоохранение |

|

WHO, Росстат, НИУ ВШЭ |

|

Рынок труда |

|

ILO, Росстат, НИУ ВШЭ |

|

Социальная сфера |

|

World Bank, Росстат |

|

Институты |

|

WJP, ВЦИОМ, Transparency International |

|

Источник: составлено автором. |

||

веческого потенциала: прямые факторы (образование, здоровье, занятость) измеряют текущее состояние человеческого капитала; контекстуальные факторы (социальная сфера, институты) формируют среду для его развития.

Теоретической основой служит Модель ООН (ИРЧП), но с расширением за счет институционального блока, а также существующих разработок отечественных и зарубежных авторов, приведенных в обзоре литературы.

Основой для выбора конкретных элементов модели стало эмпирическое исследование различных социально-экономических показателей России. Ниже указаны те, неудовлетворительное (по мнению автора) значение которых явилось причиной для выделения той или иной сферы развития человеческого потенциала.

Человеческий потенциал как основа рынка труда и технологического развития

Современная экономика России характеризуется многоукладностью, в ней одновременно сосуществуют элементы четвертого, пятого и шестого технологических укладов. При этом, формально провозглашая переход к шестому технологическому укладу, экономика сохраняет зависимость от сырьевой модели. По данным Росстата за 2023 год2, доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме составляет лишь 2,3%, тогда как в Южной Корее этот показатель достигает 30%. При этом инвестиции в НИОКР не превышают 1,1% ВВП, что втрое ниже среднего показателя по странам ОЭСР. Также нужно отметить, что даже при высоком уровне образования эффективность использования «человеческого капитала» в России не превышает 50%, что свидетельствует о структурных проблемах в инклюзии знаний и навыков в реальный сектор экономики (Бабич, Ускова, 2021).

Кроме того, российский рынок труда сталкивается с проблемой профессионально-квалификационного дисбаланса. Более половины экономически активного населения работает не по специальности (более 70% работников в некоторых регионах России) (Леонидова, 2020), а среди работников старших возрастных групп показатель еще выше (Соболева, 2022). Это связано с низким уровнем оплаты труда, несовершенством системы переподготовки и отсутствием мотивации у работодателей инвестировать в развитие сотрудников. Например, в 2022 году только 40% работников, сменивших профессию, прошли соответствующую переподготовку (Соболева, 2022). При этом, как показано на данных Вологодской области, наличие корпоративных систем переподготовки и повышения квалификации повышает качество трудового потенциала в 2,28 раза (Устинова, Гордиевская, 2019). Такая ситуация приводит к обесцениванию «человеческого капитала» и снижению производительности труда, которая в России составляет менее 50% от уровня стран ОЭСР (Глазьев и др., 2020).

Однако дисбалансы на рынке труда обусловлены не только вышеперечисленными факторами, дополнительные проблемы вносит перекос между объемом набора на специальности высшего образования и востребованностью данных специальностей в экономике. Например, перекос в сторону экономических и юридических специальностей приводит к дефициту инженерно-технических кадров (Яковлева, 2022).

Всё это создает институциональную ловушку: образовательная система продолжает готовить специалистов для устаревающих или не востребованных отраслей, а бизнес при этом не заинтересован в переподготовке кадров. По расчетам, основанным на данных HeadHunter, только 18% вакансий в высокотехнологичных секторах требуют действительно новых компетенций, например работы с искусственным интеллектом или большими данными. Остальные 82% фактически дублируют требования пятилетней давности.

«Человеческий капитал» инновационных организаций является ключевым фактором достижения технологического суверенитета. Несмотря на значительное финансирование инновационной деятельности в России, качественные изменения в этой сфере остаются ограниченными из-за сокращения научного сектора и недостаточной вовлеченности предпринимательского сектора в разработку инноваций (Акиндинова, 2023). Это усиливает аргументацию в пользу необходимости реформирования системы образования и науки для преодоления технологической зависимости.

Получается, что технологическое развитие тормозится сразу с нескольких сторон: незаинтересованность бизнеса в повышении квалификации и компетенций сотрудников для развития (отсутствие мотивации к инновационному развитию у бизнеса – предмет отдельного анализа); отсутствие участия государства в адаптации образовательной системы к современным целям экономического развития.

Образование, наука, доходы – триада человеческого потенциала

Российская система образования сталкивается с фундаментальным противоречием. С одной стороны, по формальным показателям (количество людей с высшим образованием составляет 42% населения) Россия выглядит благополучно. С другой стороны, например, по данным международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment – исследование 15-летних учащихся)3, уровень фактической грамотности и математической компетентности взрослого населения России ниже среднего по ОЭСР. Ситуация с цифровой грамотностью, согласно нашему анализу данных Росстата4 и исследований НИУ ВШЭ5, тоже не соответствует переходу к шестому укладу:

– только 37% россиян могут уверенно работать с офисными приложениями;

– лишь 12% имеют навыки программирования на базовом уровне;

– 43% испытывают трудности при использовании государственных цифровых сервисов.

При этом расходы на образование в России составляют 3,5% ВВП против 5–6% в развитых странах. Основными источниками финансирования инновационной деятельности в России являются бюджетные средства и собственные средства организаций, при этом система венчурного финансирования развита слабо (Акин-динова, 2023). Это создает порочный круг: низкое финансирование дополнительно усиливает формализацию образовательного процесса, а это порождает и усугубляет несоответствие компетенций выпускников требованиям рынка, что ведет за собой поддержание характерной для России на протяжении долгих лет низкой производительности труда, ограничивающей возможности для увеличения финансирования.

Тем не менее в последние годы все же наблюдаются некоторые положительные тенденции. Доля обучающихся на бюджетной основе студентов в 2022–2023 гг. выросла по сравнению с 2010–2011 гг., хотя и составляла чуть меньше половины от общего числа студентов6.

При этом численность выпускников в 2023 году выросла на 0,4%, причем в основном за счет выпускников в области математических и естественных наук (на 5,6%) и здравоохранения и медицинских наук (на 5,4%).

В сфере аспирантуры после периода стагнации в 2022 году был достигнут темп роста численности обучающихся по сравнению с предыдущим годом, равный 22%7. Однако система дополнительного профессионального образования остается недостаточно развитой для обеспечения необходимого уровня переподготовки кадров.

При этом, если рассматривать вопрос воспроизводства рабочей силы изнутри домохозяйства, то здесь достаточно упомянуть всем известные проблемы низкого медианного дохода и высокого неравенства. В 2020 году на 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 29,9% совокупных доходов населения, тогда как на 10% наименее обеспеченных лишь 2,1%8. По другим источникам9, в 2023 году 10% наиболее обеспеченных граждан обладали 50,8% национального дохода до уплаты налогов10. Более половины россиян имели ежемесячный доход ниже 27 тыс. рублей, при этом 5,9% получали менее 10 тыс. рублей, а 3,9% – менее 7 тыс. рублей. Средний доход на душу населения составлял около 14 тыс. рублей.

Третьим столпом человеческого потенциала, на наш взгляд, является наука. Мотивацию государства в этом вопросе можно описать через несколько показателей финансирования отрасли. Анализ выявил, что внутренние затраты на исследования и разработки в России стабильно остаются на уровне около 1% ВВП, тогда как в технологически развитых странах этот показатель составляет 3–3,5%11.

При этом в России наблюдается тенденция к фактическому сокращению расходов на научные исследования с учетом инфляции.

Российская система образования и науки сталкивается с глубокими структурными проблемами, несмотря на отдельные позитивные изменения. Низкое финансирование, формализация обучения и слабая связь с реальными потребностями экономики приводят к дефициту квалифицированных кадров и снижению производительности труда. Усугубляет ситуацию высокое социальное неравенство, ограничивающее для части населения доступ к качественному образованию и профессиональному развитию. Без существенного увеличения инвестиций в образование, науку и сокращения разрыва в доходах сохранится отставание в развитии человеческого потенциала, что в долгосрочной перспективе будет сдерживать экономический рост и конкурентоспособность страны.

«Дополнительные» вызовы развития человеческого потенциала: демография, регионы

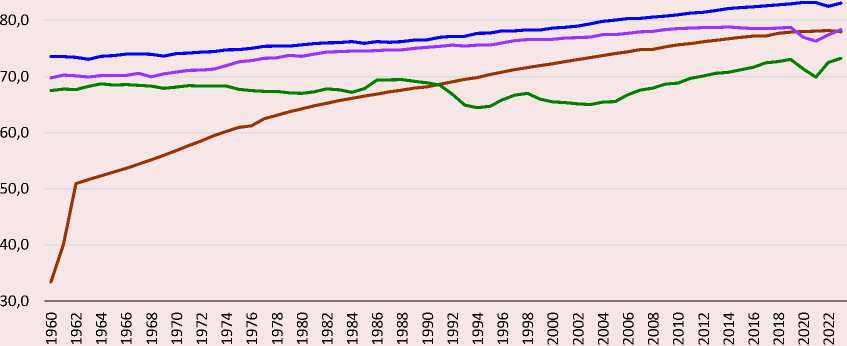

Серьезную обеспокоенность вызывает демографическая ситуация. По данным Росстата12, ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,3 года, что существенно ниже показателей развитых стран ( рис. 1 ). При этом наблюдаются гендерный дисбаланс в смертности и высокая заболеваемость населения.

Помимо невысокой ожидаемой продолжительности жизни, доля населения в трудоспособном возрасте сокращается. Например, в 2022 году продолжительность жизни в некоторых регионах, таких как Псковская и Курганская области, не превышала 67 лет, что на 10 лет ниже среднего показателя по ОЭСР (Глазьев и др., 2022). Это подводит нас к еще одной из давних тяжелых российских особенностей – региональному неравенству.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов) достигает 15,9 и 14,8 соответственно, тогда как в Мурманской области он составляет 9,4 (Глазьев и др., 2022). Уровень безработицы в депрессивных регионах, таких как Республика Ингушетия и Тыва, превыша-

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

^^^^^^^^n Китай ^^^^^н Норвегия ^^^^^^^^м Россия ^^^^^^^^n США

Источник: World Bank. Life expectancy at birth, total (years) // World Bank Open Data. URL: indicator/ (accessed: 02.05.2025).

ет 30%, а в Курганской области приближается к 20% (Глазьев и др., 2022). Такая ситуация приводит к перетоку квалифицированных кадров в центральные регионы, где мы наблюдаем дефицит, что еще больше усиливает дисбаланс.

И дело не только в рисках, касающихся рынка труда, но и в угрозах для человеческого потенциала в широком смысле слова. Мы выявили углубляющийся разрыв между регионами13:

– в 2010 году разница в ВРП на душу населения между самым богатым (Ямало-Ненецкий АО) и самым бедным (Республика Тыва) регионом составляла 12 раз, в 2023 году она достигла 18 раз;

-

– в 15 «донорских» регионах сосредоточено 73% высокотехнологичных рабочих мест, 68% инвестиций в НИОКР, 85% венчурного финансирования;

-

– в остальных 70 регионах доля занятых в традиционных секторах превышает 80%, средний возраст оборудования – 22 года (против 8 лет в «донорах»), утечка молодых специалистов достигает 30% от выпуска вузов;

– в России наблюдается перемещение «человеческого капитала» из научного сектора в более прикладные сферы, такие как образование и предпринимательство, что усугубляет региональное неравенство (Акиндинова, 2023).

Добавим к приведенным тенденциям негативное влияние неустойчивых трудовых отношений (неоплачиваемые отпуска, задержки зарплаты и т. д.) на социальное самочувствие работников и качество трудовой жизни (Леонидова, 2020). Такие условия ограничивают возможности для профессионального роста и самореализации, особенно в депрессивных регионах. Причем формализация трудовых отношений (бессрочные и срочные договоры) увеличивает шансы работников на обладание «человеческим капиталом» выше среднего уровня в 1,36 раза на примере Вологодской области (Устинова, Гордиевская, 2019).

Таким образом, беглый точечный анализ показывает, что развитие человеческого потенциала в России сталкивается с системными вызовами: технологическое отставание, дисбаланс на рынке труда, низкое качество образования, недостаточное финансирование науки, высокое социальное неравенство и углубляющаяся региональная дифференциация. Эти факторы взаимосвязаны и формируют ловушку низкой производительности и слабой инновационной активности, что ограничивает долгосрочный экономический рост. Далее в работе будет предложена социально-экономическая модель развития человеческого потенциала, направленная на преодоление этих проблем посредством комплекса мер в сфере образования, науки, рынка труда и региональной политики.

Социально-экономическая модель развития человеческого потенциала

Развитие человеческого потенциала в России должно базироваться на комплексном подходе, учитывающем как макроэкономиче- ские, так и некоторые микроэкономические аспекты. В первую очередь необходимо создать систему макроэкономического управления, где главным звеном остается человек, а образование превращается в ключевую отрасль экономики и приобретает новое качество. Разработка такой системы видится нам в 5 этапах (рис. 2). Первый и второй являются предметом данной работы, третий и пятый – станут основной целью второй статьи в рамках данной тематики. Региональный аспект (четвертый этап) находится за пределами нашего анализа, однако будет периодически косвенно затронут. В этой и последующей статье будет достаточно базовой информации для продолжения нашего исследования коллегами из регионов. Перейдем непосредственно к основным требованиям к модели развития человеческого потенциала.

Рис. 2. План разработки социально-экономической модели системного развития человеческого потенциала

|

1. Анализ "отправной точки" |

X |

• Базовые характеристики человеческого потенциала и социально-экономического контекста его воспроизводства

• Выявление типичных рисков и факторов торможения развития

|

2. Разработка социально-экономической модели развития человеческого потенциала |

|||

|

• Основные методологические рекомендации для экономической политики |

|||

|

3. Раздработка системы целевых индикаторов для внедрения модели |

|||

|

4. Уточнение модели и целевых ориентиров для регионов |

|

X |

|

|

5. Прогноз развития человеческого потенциала в соответствии с индикаторами |

Суммируя результаты ранее приведенного в работе анализа, можно выделить ключевые элементы развития человеческого потенциала

(анализ ограничен социально-экономической областью) и классифицировать ключевые вызовы и угрозы в рамках этих элементов ( табл. 2 ).

Таблица 2. Элементы системы развития человеческого потенциала с текущими характеристиками

|

Элемент |

Значение на основе приведенных ранее данных |

Текущие проблемы, вызовы и угрозы |

|

Образование |

Образование является базовым элементом модели, так как формирует когнитивные и профессиональные компетенции, необходимые для адаптации к шестому технологическому укладу. Его качество напрямую влияет на производительность труда и инновационную активность. Кризис образования, связанный с коммерциализацией и формализацией, требует перехода к социально-ориентированной модели (Яковлева, 2022; Глазьев, 2023) |

и экономистов при дефиците инженерно-технических кадров

против 5–6% в развитых странах

|

|

Здравоохранение |

Здоровье населения – ключевой фактор устойчивости человеческого потенциала. Низкая продолжительность жизни и региональные диспропорции снижают экономическую отдачу от инвестиций в образование и науку |

|

|

Рынок труда |

Профессионально-квалификационный дисбаланс и низкая мобильность кадров снижают эффективность использования человеческого потенциала. Необходима система мониторинга компетенций и налоговые льготы для работодателей, инвестирующих в переподготовку (Соболева, 2022) |

в высокотехнологичных секторах требуют устаревших компетенций |

|

Социальная сфера |

Высокое неравенство ограничивает доступ к образованию и здравоохранению. Прогрессивное налогообложение и программы поддержки уязвимых групп способны сократить разрыв и повысить социальную стабильность (Римашевская, 2017) |

|

|

Институциональная среда |

Коррупция и слабая интеграция науки с бизнесом тормозят инновации. Цифровизация госуправления и создание технологических кластеров могут стать решением (Акиндинова, 2023) |

выравнивания диспропорций |

|

Источник: составлено автором. |

||

Предлагаемая модель включает пять взаимосвязанных элементов: образование, здравоохранение, рынок труда, социальная сфера и институциональная среда. Каждый из этих компонентов играет критическую роль в формировании человеческого капитала, а их комплексное развитие способно обеспечить долгосрочный прогресс российского общества. Образование служит основой для формирования квалифицированной рабочей силы и инновационного потенциала. Согласно исследованию Э. Ханушека и Л. Воссманна, повышение качества образования на одно стандартное отклонение коррелирует с увеличением долгосрочного роста ВВП на 2% ежегодно (Hanushek, Woessmann, 2020). Однако текущее состояние российского образования вызывает обеспокоенность, и в последнее время определился неоднозначный тренд, связанный с индексом человеческого развития: Россия остается в высшей группе стран, но после 2019 года произошло ухудшение, и страна еще не вернулась к прежнему максимуму14.

Здравоохранение непосредственно влияет на производительность труда и продолжительность жизни населения, а именно эти показатели относятся к слабым сторонам российской экономики. Кроме того, данные ВОЗ (2023 год) показывают, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни коррелирует с ростом ВВП.

Рынок труда определяет возможности занятости и уровень доходов населения. Хотя официальная безработица в России находится на низком уровне (по различным оценкам, около 3,5%), около 18% работников заняты в неформальном секторе – 18,3% в 2023 году (Kiselev et al., 2024), что создает риски для их социальной защищенности. Производительность труда остается существенно ниже, чем в развитых странах (27,5 долл./час против 77 долл./час в США15), что указывает на необходимость модернизации профессионального образования и системы переподготовки кадров.

Социальная сфера играет ключевую роль в снижении неравенства и поддержании качества жизни. Коэффициент Джини в России (0,408 в 2024 г.16) свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне социального расслоения. При этом социальные расходы (13,5% ВВП) заметно уступают показателям ЕС (20%+)17.

Институциональная среда формирует условия для экономической активности и общественного развития. По данным Всемирного проекта правосудия за 2024 год18, Россия занимает лишь 113-е место из 142 стран по индексу верховенства закона, а в рейтинге восприятия коррупции находится на 137-й позиции19. Уровень доверия государственным институтам, согласно опросам ВЦИОМ (2025 г.)20, не превышает 49%, что ниже среднеевропейских показателей (60%+).

Таким образом, предложенная модель охватывает все ключевые аспекты, определяющие качество человеческого потенциала в России. Ее реализация требует скоординированных мер по модернизации образования и здравоохранения, реформированию рынка труда, усилению социальной поддержки и улучшению институциональных условий. Успешное решение этих задач позволит обеспечить устойчивое развитие человеческого потенциала как основы для долгосрочного экономического прогресса страны.

Перспективой проведенного теоретикометодологического анализа является разработка индикативных показателей для каждой из выделенных сфер модели развития. Основной принцип, на котором будут дальше развиваться методологический и прикладной этапы модели, заключается в гибридности следующих составляющих:

-

1) государственное регулирование ключевых отраслей (образование, здравоохранение, фундаментальная наука) с учетом позитивного исторического опыта российской экономики в XX веке, а также современного опыта скандинавских экономик;

-

2) рыночные механизмы в сфере инноваций и прикладных разработок (при директивном государственном управлении направлениями этих разработок и государственном содействии);

-

3) общественный контроль над распределением ресурсов.

Заключение

Проведенное исследование представляет собой разносторонний анализ ключевых проблем развития человеческого потенциала в России и предлагает социально-экономическую модель для их преодоления. В условиях глобальных технологических трансформаций, геополитической нестабильности и исчерпания традиционной сырьевой модели экономики повышается актуальность подобных разработок. Исследование выделяет системные вызовы, включая технологическое отставание, профессионально-квалификационный дисбаланс, низкое качество образования, демографические риски и региональное неравенство, которые взаимосвязаны и формируют ловушку низкой производительности и инновационной активности.

Научная новизна исследования заключается в разработке гибридной модели, которая интегрирует экономические, социальные и техноло- гические факторы в единую систему, адаптированную к условиям шестого технологического уклада. В отличие от существующих исследований, фокусирующихся на отдельных аспектах, данная модель предлагает целостный подход, сочетающий государственное регулирование ключевых отраслей (образование, здравоохранение) с рыночными механизмами в инновационной сфере и общественным контролем над распределением ресурсов. Это позволяет преодолеть фрагментарность предыдущих исследований и предложить в будущем практические механизмы реализации, учитывающие специфику российской экономики.

Практическая значимость результатов состоит в возможности использования разработанной модели для формирования государственной политики, региональных программ развития и образовательных инициатив. Модель может служить основой для разработки целевых индикаторов и конкретных мер, направленных на повышение качества человеческого потенциала, что является критически важным для обеспечения долгосрочного экономического роста и национальной безопасности.

В перспективе исследование будет сосредоточено на разработке системы индикаторов для детализации механизмов ее реализации, а также для оценки эффективности предложенной модели. Это позволит перейти от теоретического анализа к практическим рекомендациям, обеспечивающим устойчивое развитие человеческого потенциала в России. Таким образом, выполненная работа закладывает фундамент для дальнейших исследований и практических действий, направленных на преодоление системных вызовов и формирование конкурентоспособной экономики знаний.