Интегрированные структуры в АПК России

Автор: Будаева О.В., Меновщикова Н.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (33), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию проблем функционирования интегрированных структур в АПК. В работе раскрыты основные направления развития интегрированных структур в АПК России.

Агропромышленный комплекс, интегрированные структуры, вертикальная интеграция, концентрация производства, агрохолдинг

Короткий адрес: https://sciup.org/142142302

IDR: 142142302 | УДК: 338.436

Текст научной статьи Интегрированные структуры в АПК России

Современное развитие АПК неразрывно связано с необходимостью повышения экономической эффективности и рентабельности производства. За период реформ данной сфере был нанесен значительный урон, который привел к снижению объемов и товарности производства, технологической отсталости, значительному износу основного капитала и недостатку оборотных средств. Это обусловило необходимость поиска и внедрения прогрессивных технологий хозяйствования, среди которых особое место занимают специализация и концентрация производства на базе агропромышленной интеграции.

Интеграция в рыночной экономике направлена, прежде всего, на повышение конкурентоспособности производства и снижение затрат за счет экономии на масштабе. В последнее время в России отмечается достаточно активный процесс концентрации производства и капитала. Отечественная экономика сегодня – это экономика крупнейших хозяйствующих субъектов. Пять крупнейших собственников контролируют 35% объема продаж и 18% занятости, 10 - соответственно 46% и 25%, 20 крупнейших собственников – 59% объема продаж и 33% занятости. Вклад крупнейших бизнес-групп в отечественную экономику оценивается в 19% ВВП, а с учетом нефтяных госмонополий – 28% ВВП [7]. В течение достаточно длительного времени рынок слияний и поглощений в РФ отличался значительной положительной динамикой (табл. 1).

Таблица 1

Объем рынка слияний и поглощений в РФ

|

Год |

Количество заключенных интеграционных сделок, шт. |

Стоимостной объем рынка, млн. руб. |

|

2001 |

433 |

12355 |

|

2002 |

533 |

17938 |

|

2003 |

689 |

32314 |

|

2004 |

1229 |

36961 |

|

2005 |

1376 |

61940 |

|

2006 |

1432 |

62634 |

|

2007 |

1336 |

129123 |

|

2008 |

1183 |

112407 |

|

2009 |

816 |

52965 |

Источник: статистические данные аналитической группы ReDeal

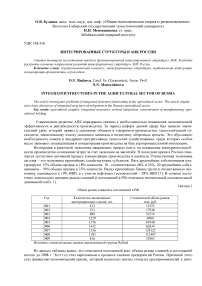

Из данных таблицы видно, что отмечается постоянный рост объема рынка слияний и поглощений вплоть до 2008 г. Этот год стал переломным в процессе слияния предприятий России. Причиной этого стал финансово-экономический кризис, который несколько снизил стимулы предпринимателей к инте- грации. В этих условиях российский рынок слияний и поглощений снизился на 12,95% по сравнению с 2007 г. (рис.1).

Рис. 1 Динамика количественного объема рынка слияний и поглощений в РФ за 2001-2009 гг.

Между тем потенциал интегрированных структур достаточно высок, о чем свидетельствует мировой опыт их функционирования. Поэтому данное направление в российской экономике сохраняет свою актуальность.

По мнению многих российских экспертов, именно крупные сельскохозяйственные предприятия, контролирующие сотни тысяч гектаров земли, способны обеспечить подъем сельского хозяйства и высокое качество производимой продукции. В то же время некоторые зарубежные специалисты предполагают, что капиталоемкие интегрированные структуры в сельском хозяйстве не являются конкурентным преимуществом России. Так, отношение стоимости капитала к заработной плате в России в несколько раз выше, чем в западных странах. Соответственно, Россия должна стремиться к более трудоемкому, чем на Западе, сельскому хозяйству. Кроме того, развитие крупных капиталоемких интегрированных структур увеличивает безработицу среди сельского населения.

Однако, на наш взгляд, такой подход не является полностью объективным на ситуацию в сельском хозяйстве России - не следует рассматривать развитие интегрированных структур в качестве единствен -ного инструмента преодоления всех проблем в данной отрасли.

В целом экономическая целесообразность участия сельскохозяйственных предприятий в интегрированных объединениях продиктована следующими преимуществами:

-

- оптимальное сочетание различных отраслей;

-

- сокращение транзакционных издержек;

-

- снижение постоянных затрат на единицу продукции и себестоимости сельскохозяйственной продукции;

-

- рост объема продаж за счет наращивания объемов производства при расширении существующих рынков сбыта и использование бренда;

-

- увеличение товарности производства сельскохозяйственной продукции;

-

- улучшение делового имиджа участников формирования ;

-

- повышение эффективности использования техники.

Более того, развитие производства в интегрированных структурах направлено на интенсификацию сельского хозяйства и повышение отдачи вложенных средств и рентабельности капитала.

Интеграционные процессы в АПК обычно происходят в ходе реформирования собственности и реорганизации юридических лиц по различным вариантам: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Слияние и присоединение являются формами экономической концентрации и в определенных случаях должны быть согласованы с антимонопольными органами. Интеграционные процессы в АПК, с одной стороны, преследуют цель концентрации собственности за счет поглощения слабых предприятий более сильными, а с другой - оптимизации управления за счет разделения хозяйственных формирований на отдельные части. При этом все формы реорганизации в конечном итоге направлены на поиск нового, более эффективного субъекта собственности с целью развития агропромышленного комплекса [1, с.8].

Анализ формирования и функционирования интегрированных структур в сфере АПК в различных регионах России характеризуется большим разнообразием организационно-правовых форм, рода деятельности, а также формы собственности и механизмов взаимодействия партнеров по интеграции. Так, в сфере АПК можно выделить различные формы интеграции - от простейшей до сложной. К простейшим относятся системы договорных отношений (как двух-, так и трехсторонних) в цепи: «сельхозтоваропроизводитель - перерабатывающее предприятие»; «сельхозтоваропроизводитель - обслуживающее предприятие»; «сельхозтоваропроизводитель - комбикормовый завод - птицефабрика» и т.п.

Более сложными формами следует признать вертикальные виды, т.е. объединение сельхозпредприятий с потенциальным инвестором, вплоть до создания единого юридического лица. Гармоничные экономические взаимоотношения партнеров способствуют освоению новых прогрессивных сельскохозяйственных технологий, повышению продуктивности полей и ферм, осуществлению финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий.

Практика функционирования интегрированных структур в сельском хозяйстве показывает наибольшую эффективность именно вертикальной интеграции, которая представляет собой объединение сельскохозяйственных предприятий с перерабатывающими предприятиями и организациями торговли, т.е. создание объединений, представляющих замкнутый круг: производство продукции сельского хозяйства, ее переработка и реализация конечного продукта.

Вертикально интегрированные структуры позволяют в большей степени, чем горизонтальные и конгломератные, восстановить экономические связи между хозяйствующими субъектами, четко распределить функции финансово-хозяйственной деятельности, повысить доходы и снизить издержки на производство и реализацию продукции в результате построения полной производственно-технологической цепи, а также снизить степень социальных конфликтов между сельскохозяйственным и промышленным персоналом, повысить мотивацию их трудовой дееспособности. При такой структуре интеграции появляется возможность продавать без посредников значительное количество продукции и получать дополнительные доходы, обеспечивающие рентабельность производства. Однако, с государственной точки зрения, создание на каждом сельхозпредприятии собственной переработки при наличии неиспользованных мощностей крупных перерабатывающих и пищевых предприятий - мера вынужденная и объясняется во многом допущенными при проведении реформ просчетами [3, с.12].

В сфере АПК можно выделить следующие типы интегрированных структур: финансово-промышленно-аграрные группы, агропромышленные формирования холдингового типа, отрытые и закрытые акционерные общества, некоммерческие партнерства, ассоциации и различные союзы. Среди них наибольшее распространение получила агропромышленная интеграция в форме агрохолдинга.

Организационное построение агрохолдинга включает, прежде всего, решение вопросов выбора количественного и качественного состава предприятий-участников, в частности по производственному направлению и уровню хозяйствования, обоснование их технологических и экономических связей, степени централизации производственных и других функций, а также учет территориального фактора.

Важной составляющей организационного построения агрохолдинга является состав учредителей. Так, в любом агропромышленном холдинге должно быть не менее 3-4 предприятий, представляющих сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасль, а также сферу обслуживания и торговли . Агрохолдинг включает в свой состав сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые организации, соединившие либо полностью, либо частично свои ресурсы на основе договора о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Интеграционные процессы в АПК России в значительной мере инициированы государством, региональными органами власти. Данный аспект обусловлен отсутствием опыта и недостатком у промышленных и сельскохозяйственных предприятий свободных финансовых средств, а также отсутствием в регионах необходимой инфраструктуры рынка, что вынуждает участников формирования заниматься всеми видами коммерческих операций.

Вместе с тем в последнее время все чаще инициативу по выполнению функции интегратора берут на себя перерабатывающие предприятия, находящиеся по сравнению с сельхозпроизводителями в лучшем финансово-экономическом положении и располагающие необходимой информацией и более качественным менеджментом. Так, по итогам 2009 г., в Российской Федерации насчитывается порядка 400 государственных и муниципальных холдингов, около 300 - негосударственных. Государственные преобладают по площадям, по количеству сельскохозяйственных организаций и работников, но заметно уступают по доле выручки и особенно прибыли, значительная их часть направлена на переработку зерна [6].

Сельхозтоваропроизводители вступают в интеграционные процессы, стремясь снизить риск, связанный с агропроизводством, его зависимостью от климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции, диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью повышения конкурентоспособности. Перерабатывающие и обслуживающие организации также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы, лучшему использованию сырья, повышению качества своей продукции, ее удешевлению и завоеванию рынков сбыта. В результа- те на каждом уровне интеграции формируются максимально возможные преимущества для развития и внедрения на рынки.

Агрохолдинги в России появились в условиях обвального спада отечественного сельскохозяйственного производства в 90-х гг. ХХ в. Одним из первых создателей российских агрохолдингов является «Газпром». С 1993 по 1995 г. он осуществил форсированную крупномасштабную скупку около 3 00 сельскохозяйственных предприятий по всей стране. Но возникшие в «Газпроме» агроструктуры не имели четко продуманных стимулов развития, что в конечном итоге привело к накоплению ими долгов и, как следствие, к распродаже аграрных приобретений.

Определенным стимулом к расширению интегрированных структур в России в форме агрохолдингов стал кризис 1998 г. Девальвация национальной валюты привела к усилению позиций российских производителей в связи со снижением эффективности ввоза импортного продовольствия. Такое снижение стимулов импорта сельскохозяйственной продукции в Россию при одновременном росте стимулов к собственному аграрному производству сделало эту сферу инвестиционно привлекательной. Последовавшее затем некоторое увеличение урожайности в сельском хозяйстве еще более усилило интерес к вложению капитала в данную отрасль.

В целом усиление интеграционной деятельности в сельском хозяйстве, произошедшее в 1999 -2000 гг. и получившее свое развитие в 2001 г., обусловлено не только стремлением интеграторов снизить транзакции в связи с ограниченными возможностями государства, обеспечить выполнение контрактов, но и с поиском региональными властями путей решения проблемы финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий. В результате обозначился новый подход к сотрудничеству финансового капитала и сельскохозяйственного производства на основе коммерческой выгоды [5].

Интеграционные процессы начались в так называемых регионах «зернового пояса», где появились первые холдинговые структуры. Это регионы - крупные производители зерна и подсолнечника, сахарной свеклы: Северный Кавказ (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края), Центрально-Черноземный регион (Воронежская, Белгородская и пр. области), Поволжье (Волгоградская, Саратовская области). Заинтересованность несельскохозяйственных компаний в данных регионах связана с их непосредственной специализацией: зерно, подсолнечник, сахарная свекла. Так, зерновое производство за все годы рыночных реформ, даже при самых неблагоприятных с точки зрения урожая условиях, оставалось рентабельным. Столь же очевиден интерес к сектору подсолнечника: практически сразу после либерализации торговли в начале 1990-х гг. до 40% производимого в стране подсолнечника уходило на экспорт. Введение ограничений на экспорт подсолнечника лишь переориентировало определенным образом географию потоков, не сделав бизнес в этом продуктовом сегменте менее рентабельным. И, наконец, несмотря на кризис, который переживает российский сахарный сегмент, производство сахарной свеклы остается весьма рентабельным бизнесом для контролирующих данный сегмент компаний, которые получают прибыль за счет экспорта сахарного сырца и отечественного сахара [4, с. 89].

Позже интеграционные процессы охватили некоторые сферы животноводства, прежде всего, с быстрой отдачей инвестиций и коротким циклом откорма, такие как птицеводство, свиноводство и молочное скотоводство. Именно данные отрасли сельского хозяйства сохраняют свою приоритетность в формировании интегрированных структур и в настоящее время.

В настоящее время крупнейшими по объему выручки являются агрохолдинги «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ОАО «Группа Черкизово», ОАО «Разгуляй». Крупнейшим производителем свинины является агрохолдинг «Агробелогорье», а мяса бройлеров - ЗАО «Приосколье». Лидером переработки зерна является ОАО «Разгуляй». Наиболее крупными производителями свекловичного сахара в России, по состоянию на 2009 г., являются следующие компании: ГК «Продимекс Холдинг», ГК «Доминант», ОАО «Разгуляй», ГК «Русагро» [6].

Возникновение интегрированных структур в АПК России не стало краткосрочным явлением. Получив большой импульс для развития после финансового кризиса 1998 г., сделавшего сельскохозяйственное производство рентабельным, интегрированные структуры значительно расширили масштабы, географию своей деятельности, отраслевую специализацию. Однако, несмотря на значительные успехи в сфере формирования и функционирования отдельных интегрированных структур в АПК, возникают определенные сложности с их дальнейшим развитием и усилением концентрации. Можно выделить наиболее значимые из них:

-

- спад аграрного производства и разрушение материально-технического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК;

-

- отсутствие паритета и гармоничных отношений между субъектами хозяйствования;

-

- невысокая инвестиционная активность во многих отраслях АПК;

-

- неудовлетворительное общее финансовое состояние аграрного производства ;

-

- действующая система рынков продовольствия, контролируемая коммерческими фирмами (эти структуры не заинтересованы в создании интегрированных формирований, включающих полный цикл -от производства сельхозпродукции до сбыта продуктов питания).