Интегрирующая роль физики в системе учебных предметов

Автор: Ивлев В.И.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Прикладные педагогические проблемы

Статья в выпуске: 4-2 (25), 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135579

IDR: 147135579

Текст статьи Интегрирующая роль физики в системе учебных предметов

Иногда физику определяют как науку о неживой природе (см.: Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика: Учеб, для 9 кл. общеобразоват. учреждений. 5-е изд. М., 1997). На самом же деле физическим законам в равной мере подчиняются и неживые, и живые объекты. Человек, споткнувшись, падает из-за действия физического закона -закона всемирного тяготения. Движение частей тела человека подчиняется всем законам механики. Нервная деятельность животных и человека связана с движением электронов и ионов, а значит, подчиняется законам электродинамики.

Из этих примеров видно, что данное выше определение физики не вполне отражает ее сущность. Одно из наиболее четких определений предмета физики дал академик А.И. Прохоров: «Физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи и законы ее движения» (Физический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 812-814). Слово «простейшие» в этом определении отнюдь не означает, что эти закономерности просты для описания и понимания. «Про стота» физических явлений и законов заключается лишь в том, что для их объяснения или обоснования не требуется привлечения понятий и законов из других наук. Таким образом, логичнее всего называть физику наукой о наиболее фундаментальных свойствах материи, присущих всем ее разновидностям и формам, как неживым, так и живым. Закону всемирного тяготения в равной мере подчиняются камни и животные, атомы и планеты, электроны и галактики. Свойства электрона совершенно одинаковы, где бы он ни находился - в живой клетке, в куске металла или стекла, в отдельном атоме или в плазме газоразрядного источника света, изготовленного на одном из заводов Саранска.

Основные законы физики \ ниверсаль-ны, они абсолютно применимы и к камню, и к человеку, и к обществу. Именно эта универсальность и обусловливает интегрирующую роль физики в системе наук и учебных предметов. Всем понятна методологическая роль физики в развитии и преподавании других естественных наук, но практически ничего не говорится о такой же ее роли в процессе обучения по отношению к гуманитарным предметам, хотя эта ее роль не менее важна.

Всякие изменения в природе называют явлениями. Физические явления происходят, опять-таки, не только в неживой, но и в живой природе. В самом деле, движение человека - такое же физическое явление, как и движение брошенного камня или автомобиля. Движение соков в растениях происходит в значительной степени за счет физического эффекта - поверхностного натяжения и связанного с ним явления капиллярности. Некоторые живые организмы вырабатывают электричество (электрический угорь, электрический скат) и свет (светлячки). Такого рода примеров можно привести достаточно много. Они говорят о том, что физические явления в

природе часто переплетаются с явлениями, изучаемыми другими науками. Так, не всегда можно установить четкую границу между физическими и химическими явлениями.

Важнейшие атрибуты материи - движение (изменение состояния) и взаимодействие. Сложившаяся в конце XIX - начале XX в. классификация наук имеет в основании положение об иерархии уровней движения материи от простых к сложным: механическая. физическая, химическая, биоло гическая, социальная (см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989) и не вполне адекватно отражает совокупность современных научных знаний. Перечень учебных предметов в средней общеобразовательной школе, который базируется на этой классификации, также не свободен от критики (см.: Программы общеобразовательных учреждений / А.А. Фадеева. Физика. 7-11 кл. М., 2000).

Обратимся к схеме (рис. 1), на которой представлены основные объекты и явле-

Рис. I. Основные объекты и явления, изучаемые в физике

ния, изучаемые в физике. Для обозначения всей совокупности объектов, существующих в мире, независимо оттого, воспринимаются ли они человеком (людьми), познаны или не познаны им в настоящее время, в физике и философии используется термин «материя». Каждый из объектов, существующих в природе или созданных человеком, рассматривается как некоторая форма материи. Современная классификация наук и учебных предметов, естественно, должна базироваться на классификации форм материи.

Все материальные объекты существуют в пространстве и времени, причем сами пространство и время также рассматриваются как формы материи. С изменением пространственных характеристик тел связаны такие явления, как механическое движение (изменение положения объектов друг относительно друга) и деформация (изменение формы и размеров тел). Свойства базисных форм материи: пространства и времени, а также процессы изменения пространственных характеристик объектов с течением времени традиционно изучаются одним из разделов физики - механикой. Механика - основа физики, ее фундамент. По отношению к физике она играет такую же роль, какую сама физика играет по отношению ко всей совокупности естественных наук. Именно поэтом) на изучение механики в курсе физики необходимо уделять особое внимание. До сих пор в учебной литературе можно встретить утверждения типа: «механическое движение - простейшая форма движения материи» (см., например: Костко О.К. Механика: Учеб, пособие. М., 1998). Но для описания этой «простейшей» формы потребовалось создание релятивистской и квантовой механики!

Все материальные объекты делятся на два класса - вещество и поле. Вещество состоит из частиц (молекул, атомов и т.д.), из вещества состоят тела: камни, планеты, растения, люди. Частицы и тела взаимодействуют друг с другом. Материальный носитель взаимодействия - физическое поле. Физические поля традиционно являются предметом одного из разделов физики -теории поля. Вещество же - предмет и физики, и химии.

Химия изучает строение и свойства веществ, их взаимные превращения. При этом строение вещества исследуется главным образом физическими методами, такими, как рентгенострукт) рный анализ, дифракция электронов и нейтронов, масс-спектрография и т.п. Физика изучает и свойства веществ: механические, электрические, оптические и т.д. С другой стороны, все химические свойства веществ обусловлены строением электронных оболочек атомов. Образование так называемых химических связей в молекулах, химические реакции происходят за счет взаимодействия этих оболочек, т.е. за счет электромагнитного (физического) взаимодействия. Реальное вещество, с которым человек имеет дело непосредственно, - это система, состоящая из большого числа молекул. Такие системы изучают молекулярная физика, термодинамика и статистическая физика, физика твердого тела и другие разделы физики. Физика вещества как бы охватывает химию и снизу, изучая строение атома, и сверху, занимаясь исследованием комплексов молекул: твердых тел, жидкостей, газов.

Итак, физика и химия имеют общий объект изучения - вещество. Часто они используют и одинаковые методы исследования, их даже называют общим термином - физико-химические. Конечно, есть и специфические физические и химические методы, существенно отличающиеся друг от друга. Однако это различие не является принципиальным. Деление свойств вещества на физические и химические сформировалось исторически, но с позиции соотношения форм и уровней материи оно чисто условно. Отсюда фактически следует неправомерность отнесения физической и химической форм движения материи к разным ее уровням (см.: Кедров Б.М. О современной классификации наук. М., 1983; Читалин Н.А., Фарзан Т.О. Фундаментальный потенциал содержания физики как науки и учебного предмета // Интеграция образования. 2002. № 1. С. 5 0 - 5 6).

Таким образом, трем основным формам материи - пространству-времени, физическим полям и веществу - должны соответствовать три науки. Две из них суще- ствуют как относительно самостоятельные науки (механика и теория поля), входящие в состав физики. Изучение же третьей формы материи (вещества) разделено между двумя науками - физикой и химией. Едва ли объединение физики вещества и химии в единую науку сейчас стоит относить к актуальным задачам науковедения, однако интеграцию этих наук в учебном процессе, особенно в общеобразовательной школе. и особенно на уровне основной школы, уже необходимо считать назревшей проблемой.

Возможности такой интеграции заложены, в частности, в Стратегии модернизации содержания общего образования, разработчики которой предлагают «модульную организацию учебного материала и учебного процесса, позволяющую гибко вводить новые элементы содержания в учебный процесс и интегрировать традиционно разнородные элементы содержания образования» (Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001). Например, «в общем интегративном курсе природоведения осваивается модуль, относящийся к атомарно-молекулярному уровню строения вещества» (там же).

Требования модернизации образования предполагают также «отказ от сциентистского и предметоцентристского подходов в пользу построения содержания учебных материалов, предполагающих ориентацию лишь на логику науки в ее структурной и содержательной полноте» (там же). Можно предложить группу модулей при изучении живых форм материи с рассмотрением вопросов биологии, химии, физики и математики.

Все естественные и технические науки имеют дело с количественными характеристиками, или величинами. Количественные методы все более проникают и в гуманитарные науки. Один из очень важных интегрирующих аспектов физики связан с тем, что именно в ней формируется понятие физической величины (или просто величины). Результаты физических экспериментов обычно представляют набором некоторых чисел - значений физических ве личин. Понятие, отражающее какое-либо свойство объектов или явлений и выражаемое числом, и называют физической величиной.

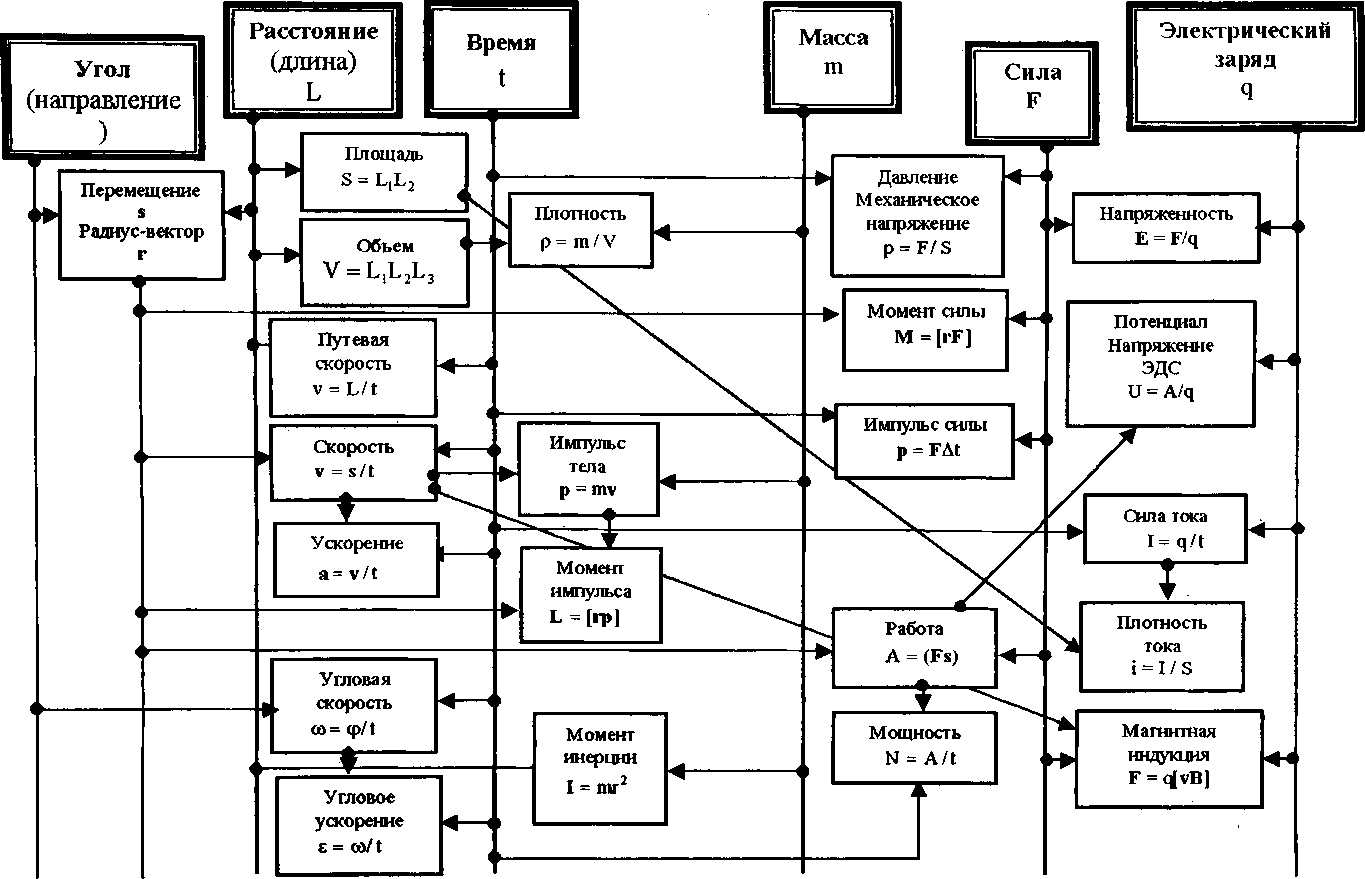

На схеме рис. 2 представлена система основных физических величин. Необходимо иметь в виду, что здесь приведены далеко не все, а лишь наиболее простые соотношения, из которых достаточно четко видно, как из одних величин путем их комбинирования получаются другие.

Все физические понятия и величины можно разделить на две группы. К первой относятся те из них, которые нельзя получить, исходя из других величин или понятий. Их определяют, основываясь на совокупности результатов наблюдений, на жизненном опыте, полученном людьми за многие века существования человечества на Земле. Количественное определение таких величин дается описанием способа (процедуры, метода) их измерения. Можно выделить несколько базовых понятий, не выводимых из других понятий. Это - расстояние. направление, время, масса, электрический заряд и еще некоторые понятия из физики микромира, изучение которых не входит в программу школьного курса.

Вторая группа - физические понятия и величины, которые допускают точное (количественное) определение, базирующееся на сформулированных ранее определениях других величин или понятий. В их числе такие понятия, как скорость, ускорение, импульс, работа, сила тока, напряжение, мощность и др.

В верхнем ряду рис. 2 расположены базовые величины - расстояние, время, масса, электрический заряд. Немного ниже, но в том же ряду находятся клеточки с понятиями угол {направление) и сила, которые хотя и относятся к важнейшим, но некоторым способом могут быть выражены через другие величины. Так, радианная мера центрального угла определяется как отношение длины дуги окружности, на которую опирается этот угол, к радиусу окружности. Сила же может быть найдена как произведение массы на ускорение.

От клеток с базисными величинами идут вниз вертикальные линии, между которыми находятся клетки с производными

Рис.2. Система основных физических величин

величинами. Горизонтальные и наклонные прямые линии соединяют базовые величины с производными от них. Чтобы понять, как получается та или иная величина, необходимо посмотреть, с какими величинами она связана (к каким клеткам таблицы идут от нее линии с черными кружками на конце). Например, клетка с термином «Объем» соединена идущей вверх и влево линией с клеткой «Расстояние (длина)». Черный кружок на этой линии нарисован у клетки «Расстояние (длина)». Следовательно, величина «объём» является производной от величины «расстояние». В то же время от клетки «Объем» вправо идет горизонтальная линия с кружком у самой этой клетки. Это значит, что понятие «объем» является исходным для определения другого понятия - «плотность».

Из рис. 2 видно, что подавляющее большинство физических величин получается либо умножением, либо делением друг на друга двух других физических величин. Однако из этого правила есть и исключения. Например, такая величина, как «магнитная индукция» (клетка справа внизу таблицы), получается комбинацией трех других величин - электрического заряда, скорости и силы.

Все величины, используемые в других естественных и технических науках, вводятся по тому же принципу или же имеют физическую природу, и в конечном счете сводятся к основным физическим величинам, представленным на рис. 2. Например, химическая величина - валентность однозначно определяется числом электронов на последней оболочке атома, а строение атома изучает атомная физика.

В философии и физике очень широко используются термины «система» и «состояние системы». Наиболее четко они определяются в физике. Под физической системой понимают какой-либо объект, его часть или совокупность нескольких объектов, выбранных по тем или иным причинам для рассмотрения.

А.И. Прохоров отмечает: «Фундаментальное значение имеет введение Ньютоном понятия состояния, которое стало одним из основных для всех физических теорий» (Физический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 812 - 814). Состояние системы определяется набором ее качественных и количественных характеристик (свойств), называемых параметрами. Число параметров, входящих в этот набор, в принципе, неограниченно. Чем сложнее система, тем большее число параметров необходимо для ее описания. Существенно, однако, что в этом наборе всегда можно выбрать некоторое минимальное число параметров, которые определяют состояние полностью. Их называют независимыми. Остальные параметры могут быть определены как комбинации независимых. Например, состояние материальной точки в классической механике характеризуют такими параметрами, как масса, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия. Между различными параметрами системы, как правило, существует взаимосвязь. По тем или иным причинам параметры системы, а следовательно, и ее состояние могут изменяться с течением времени. Но связь между ними сохраняется. Сформулированная словами или записанная в виде математической формулы, эта связь обычно называется законом. Характерная для физики математическая форма записи законов становится все более распространенной и для других наук.

Особенность законов физики (те. законов природы) заключается еще и в том. что ни отдельный человек, ни все человечество не могут каким-либо образом на них повлиять. Человек может лишь разумно (или неразумно) их использовать.

Законы, устанавливаемые обществом, могут эффективно работать лишь при условии их соответствия законам природы. Последними вполне объясняются многие социальные явления. Например, имущественное расслоение населения нашего государства в последние годы есть прямое следствие законов сохранения, в частности, закона сохранения вещества. Денежная масса, обращающаяся в стране, есть эквивалент ее материального состояния, т.е. эквивалент имеющихся природных и произведенных человеком продуктов (состоящих из вещества). В соответствии с законом сохранения при отсутствии роста общего материального состояния страны (что мы и наблюдаем у нас) обогащение одних людей может происходить лишь за счет обеднения других.

Во вступительной статье к книге М.М. Поташника «Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт программно-целевого управления» (М.. 1996) В.С. Лазарев, обращаясь к истории системы образования России 90-х гг. XX в., пишет: «Мы не предполагали, что в условиях, когда само выживание школ (как и других образовательных учреждений) окажется проблематичным, идеи развития станут одной из наиболее мощных движущих сил в системе образования»; Но всплеск инновационного движения в образовании является прямым следствием универсального естественно-научного (физического) принципа Ле Шателье -Брауна, согласно которому в системе, на которую оказывается внешнее воздействие, развиваются процессы, стремящиеся ослабить результат этого воздействия. В самом деле, в последние годы на систему образования (которую тоже можно рассматривать в качестве физической системы) было оказано мощное и разностороннее отрицательное воздействие, на которое она не могла не отреагировать адекватным развитием компенсирующих процессов. Интенсивность же этих внутренних процессов должна была соответствовать интенсивности внешнего воздействия. Такое соответствие не могло быть обеспечено традиционными методами, разработанными и предназначенными для обеспечения стабильности системы в относительно стабильных условиях. Отсюда -инновационное творчество.

К сожалению, принцип Ле Шателье-Брауна известен недостаточно широко, хотя его действие должен учитывать любой руководитель коллектива (коллектив - это система) и любой педагог (ученик - тоже система, причем очень сложная). Население России составляет примерно 1,5x108 человек. С точки зрения физики это система из большого числа элементов. Процессы в такой системе существенно стохастичны, подчиняются вероятностным законам. Анализ этих процессов и, тем более, управление ими не могут быть достаточно успешными без учета законов природы, законов и принципов физики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКОВ УКРУПНЕННЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ И. В. Ульянова, аспирант кафедры методики преподавания математики МШИ им. М.Е. Евсевьева

Анализ научно-методической литературы показывает, что сегодня все больше внимания обращается на вероятность использования в процессе обучения геометрии взаимосвязанных геометрических задач. При этом авторы соответствующих публикаций неоднократно отмечают положительный эффект, привносимый такими задачами в учебный процесс. Однако, как правило, при образовании блоков (систем, совокупностей) из этих задач на первое место выступает лишь взаимозависимость их содержания, т.е. задачи собираются в блок на основе существования различных содержательных связей между ними (содержание одной задачи обобщает или конкретизирует содержание другой задачи в блоке, являет собой содержа ние, обратное или аналогичное ему, и т.д.). При этом нередко вовсе не учитываются процессы решения данных задач, за исключением, может быть, составления блоков из задач, объединенных каким-либо одним методом их решения. Между тем, образуя блок из задач, связанных друг с другом по линии содержания, его составные компоненты (задачи) вполне можно подобрать так, чтобы их решения в то же время также оказались взаимосвязанными, причем особым образом. Некоторую задачу 1.2, содержание которой обобщает содержание задачи 1.1, можно составить так, чтобы ее решение расширяло решение задачи 1.1 посредством выполнения одного или более новых действий. Приведем пример.