Интеллектуальная миграция как ответ на процессы глобализации

Автор: Крутова Оксана Сергеевна, Морозова Татьяна Васильевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.

Бесплатный доступ

Интеллектуальная миграция, глобализация, человеческий капитал, транснациональная миграция, интеллектуальный капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/14749849

IDR: 14749849

Текст статьи Интеллектуальная миграция как ответ на процессы глобализации

Миграция существовала во все времена, однако с распространением процессов глобализации в мире она приобретает особенный характер, зачастую оказывая влияние на настоящее и будущее развитие государств – экспортеров рабочей силы. В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРС) «International Movements of the Highly Skilled» (1997) отмечалось, что «несмотря на большое значение миграции высококвалифицированного персонала для развития и управления международной экономикой, мы очень мало знаем о схемах и процессах миграции» [27]. До сих пор отсутствует типология, которая описывала бы основные группы и подгруппы, отсутствуют общепринятое понятие и определение высококвалифицированного персонала.

На сегодняшний день идеи глобализации столь же популярны в современном мире, как и идеи постмодернизма 1980-х годов. Постоянно растущий интерес к проблематике глобализации вызван глобальными экономическими, технологическими, информационными изменениями в странах и регионах мира. Особенностью глобализации является то, что многие процессы, происходящие в современном мире, не локализуются в границах какого-то отдельного национального государства, региона, материка. Под влиянием мировых сетей разнообразных экономических, финансовых, информационных институтов, служб и коммуникаций исчезают межгосударственные «железные занавесы», тогда как происходящие в мире процессы в кратчайшие сроки становятся всеобщими, надэтническими, планетарными, глобальными.

Дальнейшее развертывание этого объективного процесса сопровождается стиранием географических границ, возникновением новых рынков сбыта, появлением распределенных сетевых трудовых отношений, кардинальным сближением производства и потребления, возрастанием роли транснациональных компаний, обострением борьбы за ограниченные сырьевые ресурсы, открытиями новых рынков в новой сфере «интеллектуального потребления», уменьшением культурной обособленности этносов, возникновением возможностей применения принципиально новых моделей и методов управления, а также постепенным уменьшением роли государства в решении проблем транснационального масштаба.

В условиях глобализационных процессов, происходящих между странами и регионами мира, важнейшей особенностью взаимовыгодной экономической и культурной интеграции стран и одновременно реакцией на глобальные культурно-экономические процессы становится интеллектуальная миграция. В ситуации глобализации отношений между странами интеллектуальная миграция приобретает массовый характер, ориентируясь на процессы в изменении глобальной экономической инфраструктуры и геополитической, геоэкономической расстановки мировых политических акторов. Получает распространение практика организации транснациональных пространств в регионах мира.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Интеллектуальная миграция является сравнительно новым миграционным явлением, получившим широкое распространение с 1980-х годов по всему миру. Это процесс, в ходе которого из страны мигрируют ученые, специалисты, высококвалифицированные рабочие по экономическим, политическим, религиозным соображениям. Однако экономические факторы являются, как правило, первостепенными мотивами миграции интеллектуальной элиты. Термин «интеллектуальная миграция» (brain drain) означает миграцию образованных профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области в другую, обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни.

Однако под процессом миграции подразумевается территориальное перемещение населения одновременно с социальным, отраслевым движением. Миграция в отношении населения, имеющего высокий уровень человеческого интеллектуального капитала, приобретает характер интеллектуальной миграции, тогда как имеет место и миграция интеллектуального капитала. Иногда носитель человеческого капитала мигрирует, имея не только накопленный трудовой опыт интеллектуальной деятельности, но и интеллектуальные разработки, ноу-хау, патенты и т. д. В данном случае следует подчеркивать, что происходит миграция интеллектуального капитала.

Как бы то ни было, интеллектуальная миграция имеет более обобщенный характер. Среди высокоинтеллектуальных мигрантов, как правило, – ученые, менеджеры, врачи, специалисты различных областей знания. Миграция интеллектуального капитала также имеет место, однако не существует однозначных количественных оценок данного явления. В связи с этим, анализируя процессы миграции, стоит обращать особое внимание на категорию «интеллектуальная миграция», подразумевая, однако, что в ряде случаев имеет место и миграция интеллектуального капитала.

Интеллектуальная миграция создает «эффект вымывания» рабочей силы, поскольку огромные масштабы квалифицированного высокоинтеллектуального персонала мигрируют в страны, где существуют лучшие возможности для реализации человеческого капитала. В странах – экспортерах интеллектуальных мигрантов данная потеря в виде высококвалифицированной рабочей силы практически невосполнима. В то же время интеллектуальная миграция создает «эффект замещения» рабочей силы, поскольку в страну – экспортер интеллектуальной рабочей силы мигрирует менее образованная рабочая сила, занимающая вакансии в сфере низкоквалифицированного труда.

Процессы экономической глобализации способствовали лучшей реализации человеческого капитала там, где предоставляют лучшие возможности для работы и высоко поощряют интеллектуальный труд, то есть в экономически развитых странах [16]. Данная тенденция была подкреплена соответствующей политикой стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития с начала 1980-х годов.

Стремление государственных органов к повышению качества иммигрантов в таких странах, как Австралия и Канада, способствовало развитию международной политики по привлечению высококвалифицированных специалистов рядом крупнейших экономически развитых государств мира. В то время как мировой экспорт, валовой национальный продукт увеличились на 51 % в период с 1990 по 2000 год (по оценкам Всемирной торговой организации в 2004 году), общее количество иностранцев, проживающих в странах ОЭСР, возросло в тех же пропорциях за указанный период (51 %). В то же время численность высококвалифицированных специалистов составляла 70 % от общего числа иностранных резидентов стран ОЭСР [14], [15], [28].

В среднем около 3,3 млн человек мигрируют в страны ОЭСР ежегодно. Более динамичное развитие процессов миграции непосредственным образом связано с процессами глобализации, имевшими место в Европе в течение последних десятилетий. В частности, процессы объединения экономического пространства, американизация как синоним глобализации способствовали значительному перемещению интеллектуальных мигрантов из менее развитых стран в более экономически и политически благополучные. Многие страны (например, США, Германия, Великобритания, Канада, Япония) проводят эффективную политику привлечения интеллектуальных мигрантов с целью восполнения эмигрирующих интеллектуалов, тем самым стимулируя отток интеллектуальной рабочей силы из стран-экпортеров (Россия, Германия, Великобритания, страны Азии и Африки). Оценивая последствия интеллектуальной миграции для стран – экспортеров рабочей силы, многие ученые поддерживают мнение о том, что миграция интеллектуалов однозначно наносит ущерб странам, поставляющим интеллектуальную рабочую силу [24; 151].

МИГРАЦИЯ В США

На сегодняшний день в мире существует несколько глобальных направлений миграции:

-

1. Из стран третьего мира, развивающихся стран, Европы, Азии, Южной Америки в Соединенные Штаты Америки, Канаду;

-

2. Из стран третьего мира, Азии, развивающихся стран в Европу;

-

3. Внутриевропейские миграции.

Интеллектуальная миграция как всеобщий, глобальный процесс имеет две отличительные тенденции. Одна из них связана с миграцией высококвалифицированных специалистов в США [20]. Общий объем миграции из европейских стран в США остается более или менее устойчивым последние несколько лет. Количество иммигрантов в США из Европы в 1994, 1995, 1996 годах составило 62658, 44870 и 46776 человек соответственно. В 1994 году показатели были выше из-за изменений в иммиграционном законе США, который позволял многим студентам оставаться работать [23]. В 2008 году 117299 мигрантов получили постоянный вид на жительство и работу в США. Это специалисты высокого уровня, работающие в сфере науки, управления, образования [25]. В целом ежегодно в страну приезжают около 1 млн легальных и около 800 тыс. нелегальных мигрантов.

Соединенные Штаты Америки традиционно являются страной, которая привлекала талантливых иностранцев. Будучи транснациональным центром мира, страной, ежегодно принимающей более 1,8 млн мигрантов со всего мира, США традиционно считаются многонациональной страной. При этом США проводят политику привлечения интеллектуальной рабочей силы со всего мира и тем самым инвестируют финансовые ресурсы в развитие экономики на многие десятилетия вперед. Наиболее характерной особенностью современной иммиграции высококвалифицированных специалистов в США является феноменальный рост ее численности из развивающихся стран и падение ее удельного веса из промышленно развитых стран. В начале 1970-х годов иммиграционный поток специалистов в США почти целиком состоял из представителей развивающихся стран.

На основе рассмотрения географической структуры «утечки умов» в Соединенные Штаты можно сделать наиболее общий вывод о том, что в начале 1970-х годов значительный поток специалистов направлялся в США из сравнительно небольшого числа развивающихся стран: Индии, Филиппин, Пакистана, Южной Кореи, Турции, Ирана, Колумбии, Бразилии, Чили, АРЕ, Нигерии и т. д. Из многих стран «утечка умов» была невелика по численности. Однако опасность состоит в том, что по мере социально-экономического развития страны третьего мира все в большем числе вовлекаются в этот процесс, что оказывает крайне отрицательное воздействие, особенно на те страны, где число высококвалифицированных кадров очень мало. Особенно это характерно для стран Центральной Америки, Ближнего и Среднего Востока, а также Африки. Термин «утечка мозгов» в полной мере применим лишь к пяти странам (Доминиканская Республика, Сальвадор, Мексика, Гватемала и Ямайка), из которых за границу (в основном в США) переехали более двух третей всех образованных людей.

Резкое увеличение иммиграции высококвалифицированных специалистов из развивающихся стран в Соединенные Штаты в конце 1960-х – начале 1970-х годов объясняется глубоким экономическим и технологическим «разрывом» между странами третьего мира и Соединенными Штатами, крупнейшей капиталистической страной, что является следствием колониального прошлого народов, получивших политическую самостоятельность. (Под технологическим разрывом обычно понимаются различия в уровне и темпах развития науки и техники, а также в организации и управлении производством, в квалификации рабочей силы, масштабах рынка и концентрации производства.)

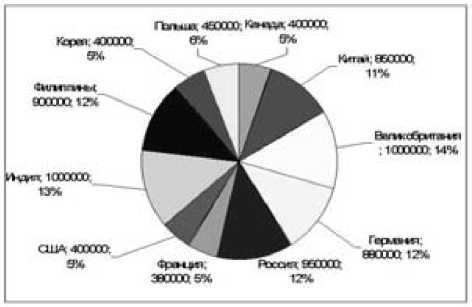

Весь третий мир с его двухмиллиардным населением расходует в десять раз меньше средств на науку, чем Соединенные Штаты. Такое неравенство в распределении научных ресурсов не могло не привести к серьезным противоречиям, одним из проявлений которых является «утечка умов» в США. Что касается миграции из США в другие страны, то не отмечается столь же масштабных перемещений интеллектуальных американцев ни в страны Европы, ни куда-либо еще. Так, в 2008 году в странах ОЭСР проживали 400 тыс. высококвалифицированных мигрантов из США, что составляет лишь 5 % от общего числа мигрантов из стран – экспортеров рабочей силы (см. рис.).

Однако в конце 2008 года была отмечена тенденция к небольшому увеличению численности специалистов, мигрирующих из США, по сравнению с численностью приезжающих в США мигрантов [12]. Для истории США данная тенденция довольно необычна, поскольку начиная с 1800-х годов численность иммигрантов значительно превышала численность эмигрантов. Причина возникновения данной ситуации заключается во влиянии мирового финансового кризиса, заставившего высококвалифицированных специалистов из США искать работу в странах ОЭСР. Тем не менее миграция в США не прекращается. Кроме США, где в 2006 году были выданы 1,2 млн разрешений на постоянное проживание в стране, к пяти крупнейшим странам, планирующим прием иммигрантов, относятся Канада (250 тыс.), Австралия (125 тыс.), Новая Зеландия (50 тыс.) и Израиль (25 тыс.).

«Выходцы» в странах ОЭСР (по стране происхождения) («Выходец» – человек, временно или постоянно проживающий в стране, культура которой отлична от культуры страны происхождения (гражданства) человека.)

МИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ И ВНУТРИ ЕВРОПЫ

Вторая тенденция заключается в миграции высококвалифицированного персонала из Восточной и Юго-Восточной Европы в Западную Европу [30] обычно в пределах Европейского союза, хотя данная тенденция в последние годы меняется, что подтверждается статистическими данными [17], [18]. Как правило, включение новых государств в Европейский союз способствует более динамичной миграции как интеллектуальной, так и низкоквалифицированной рабочей силы.

С начала 1990-х годов глобальная миграция интеллектуалов существовала и в странах ЮгоВосточной Европы, в частности в странах – кандидатах на вступление в Европейский союз (Румыния, Болгария) [31], что потребовало кардинальных действий со стороны государств ЮгоВосточной Европы по сдерживанию интеллектуальной миграции. В частности, данная ситуация повлияла на распространение государственных программ по организации наилучших условий для деятельности талантливых ученых на территории родной страны и участии их в международных проектах [29]. В странах Западной Европы также существовала проблема интеллектуальной миграции. В частности, наибольшая доля мигрантов была из Португалии. В целом страна потеряла 19,5 % от общего количества квалифицированной рабочей силы. Как правило, граждане Португалии совершали миграции в Австралию, Канаду, Швейцарию, Германию и Австрию [21].

В приграничных регионах динамика миграции обусловлена влиянием внешних факторов, среди которых первостепенное значение имеют институциональные (контактно-барьерные функции границ). В случае, когда режим границы меняется в зависимости от складывающейся экономической и политической ситуации, когда на первое место выходят контактные, а не барьерные функции границ, процесс всеобщей европейской регионализации (европеизации) неизбежен. Создание еврорегиона позволяет его участникам создавать совместные экономические структуры, развивать приграничную торговлю, реализовывать различные проекты в области туризма, экологии, спорта и культуры. В пределах еврорегиона практически устраняются таможенные барьеры и препятствия для перемещения рабочей силы. Создание единого экономического пространства способствует беспрепятственному перемещению рабочей силы в рамках Европейского союза, следовательно, облегчает процесс миграции интеллектуалов.

Совместное исследование, проведенное специалистами Национального фонда экономических исследований и Института исследований международной миграции при Джорджтаунском университете, показало, что в период с 1990 по 2000 год процесс интеллектуальной миграции следовал определенным закономерностям. Согласно данным Европейской комиссии, страны с наибольшей долей зарубежных исследователей – Великобритания, Австрия, Бельгия, Дания и Нидерланды. Вместе с тем по доле зарубежных ученых, работающих в стране и относящихся к кадрам высшей квалификации, лидируют страны Североамериканской зоны свободной торговли (США, Канада), а также Швейцария [13; 193–218].

В целом страны ОЭСР характеризуются наличием многонационального состава мигрантов со всего мира. По общему числу эмигрантов (представители как начального, так и высшего профессионального уровня) лидируют несколько стран, являющиеся мировыми поставщиками рабочей силы (Великобритания – 3247,5 тыс. человек, бывший СССР – 3516,8 тыс., Германия – 3124,5 тыс., Мексика – 8328,6 тыс.) (см. таблицу). Эмигранты из таких стран, как Польша, Италия, бывшая Югославия, Турция, также проживают и работают в странах ОЭСР. Численность их колеблется от 2000 до 2500 тысяч человек в среднем.

Однако в общем ряду стран, традиционно поставляющих рабочую силу в Европу, существует разделение на поставляющих низкоквалифицированных и интеллектуальных мигрантов. Например, традиционно потоки низкоквалифицированных мигрантов идут из Турции, Португалии и Мексики. Численность низкоквалифицированных работников в общем количестве мигрантов из этих стран достигает 70 %. Также лидируют по этому показателю Марокко, Италия, Вьетнам, бывшая Югославия, Алжир, Пуэрто-Рико. Напротив, традиционно существуют потоки интеллектуальных мигрантов из таких стран, как Индия, Филиппины, Канада, Корея, США, Иран, Япония, Южная Африка и др. Примечательно, что численность интеллектуальных мигрантов традиционно превышает численность мигрантов, имеющих низкий уровень образования, более чем в два раза.

Первое место по показателю интеллектуальной миграции занимают Великобритания, которую ежегодно покидают 1 млн 441 тыс. человек с высшим образованием, Германия (817 тыс.) и Россия (более 200 тыс.) [3]. Причины интеллектуальной миграции, как правило, кроются в низком уровне оплаты труда, неудовлетворительном состоянии материально-технической и приборной базы, бюрократизме и волоките в родной стране. Так, новое исследование Организации экономического сотрудничества и развития показало, что Великобритания сейчас переживает самую глобальную интеллектуальную миграцию за последние полвека [19]. По данным исследования, за границей проживают около 3 млн людей, родившихся в Великобритании. Более 1,1 млн из них – специалисты высокой квалификации, учителя, врачи и инженеры. За границу уезжают более 10 % тех, кто заканчивает вузы . Только в 2006 году из страны уехали 207 тыс. граждан. Авторы исследования подчеркивают, что ни одна страна из 29 членов ОЭСР не теряет такое количество высококвалифицированной рабочей силы. Как правило, больше всего от отъезда квалифицированных кадров страдают малые страны, находящиеся на периферии индустриально развитых государств. В эту группу также входят бывшие колонии, из которых происходит интеллектуальная миграция в бывшие метрополии. Примечательно, что самые популярные направления у британских эмигрантов – Австралия, США, Канада и Новая Зеландия, то есть бывшие колонии Британии. Основные причины, заставляющие британцев покидать родину, – высокие цены на жилье, непомерные налоги и плохой климат.

МИГРАЦИИ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Наглядным примером наличия «эффекта вымывания» и «эффекта замещения» рабочей силы является Россия, где интеллектуальная миграция за рубеж сочетается с миграцией низкоквалифицированной рабочей силы из стран СНГ (около 270 тыс. человек ежегодно) [8].

В целом за период с 1991 года из России выехали порядка 500 тыс. ученых и программистов [26]. Процессы глобализации непосредственным образом отразились на переориентации бывшего СССР как «закрытого» государства в строящее рыночную экономику. После крушения СССР и поднятия «железного занавеса» выезд за границу был особенно интенсивным [9]. В период с 1989 по 1992 год интеллектуальная эмиграция достигла своего пика. За этот период из страны за рубеж на постоянное место жительства уехало около 10 % (примерно 75 тыс. человек) научных работников разного профиля. Потеря специалистов отражается на всех отраслях российской науки и образования [1; 198].

Первая волна оттока умов из России за рубеж случилась в начале 1990-х. Страну покинули 15– 20 % лучших специалистов: математиков, кибернетиков, физиков, биологов, химиков. Ю. Магар-шак отмечает, что Россия почти не экспортирует high-tech товары, зато экспортирует интеллектуальную силу, являясь сверхдержавой интеллектуального экспорта [6]. Но этот экспорт невосполня-ем и очень дорого обходится стране. В основном российские ученые едут работать в Западную Европу и Северную Америку. В качестве активных «стран-импортеров» российских талантов традиционно выступают США, Германия и Великобритания. Относительно недавно вектор направления интеллектуальной миграции сместился и в сторону активно развивающихся стран, таких как Южная Корея или Бразилия.

Корни масштабной «утечки мозгов» из России принято искать в общем экономическом кризисе 1990-х годов, который существенно сократил правительственную поддержку научной деятельности и вынудил промышленность отказаться от проведения научных исследований, отдача от которых может быть получена только в перспективе. Произошло резкое снижение заработной платы почти во всех секторах экономики, значительная часть оборудования устарела, и многие исследовательские центры оказались неработоспособными. Выжили несколько передовых исследовательских центров, причем, как правило, благодаря зарубежным грантам и контрактам.

|

«В |

ыходцы» в странах ОЭС |

Р (по стране п |

роисхождения) |

[10] |

||

|

Страна происхож- |

Численность |

Образование |

Численность эмигран- |

Уровень эмиграции |

||

|

дения |

эмигрантов, |

начальное профес- |

высшее профессио- |

тов, имеющих высшее |

всего |

с высшим обра- |

|

тыс. чел. |

сиональное (%) |

нальное (%) |

образование, тыс. чел. |

(%) |

зованием (%) |

|

|

Великобритания |

3 247,50 |

26,9 |

34,7 |

1126,9 |

6,4 |

10,3 |

|

Индия |

1 957,20 |

26,6 |

53,1 |

1039,3 |

0,3 |

3,5 |

|

Бывший СССР |

3 516,80 |

34,5 |

26,8 |

942,5 |

||

|

Филиппины |

1 932,80 |

17,7 |

46,7 |

902,6 |

3,9 |

7,4 |

|

Германия |

3 124,50 |

27,4 |

28,3 |

884,2 |

4,3 |

7,1 |

|

Китай |

2 074,10 |

32,4 |

41,3 |

856,6 |

0,2 |

3 |

|

Мексика |

8 328,60 |

69,6 |

5,7 |

474,7 |

11,1 |

6,5 |

|

Польша |

2 118,40 |

31,3 |

21,5 |

455,5 |

6,4 |

12,3 |

|

Канада |

1 069,60 |

18,6 |

40,1 |

428,9 |

4,1 |

3 |

|

Корея |

975,3 |

16,5 |

43,9 |

428,2 |

... |

|

|

США |

845,2 |

20,7 |

48,5 |

409,9 |

0,4 |

0,4 |

|

Франция |

1 140,40 |

33,8 |

33,8 |

385,5 |

2,3 |

4,2 |

|

Вьетнам |

1 524,90 |

41,3 |

23,3 |

355,3 |

2,8 |

|

|

Италия |

2 365,10 |

60,3 |

12,1 |

286,2 |

4,6 |

3,8 |

|

Бывшая Югославия |

2 474,00 |

51,8 |

11,4 |

282 |

||

|

Румыния |

1 008,40 |

33 |

22,7 |

228,9 |

5,3 |

|

|

Куба |

924,6 |

40,8 |

23,9 |

221 |

9,5 |

|

|

Алжир |

1 316,80 |

55,6 |

16,4 |

216 |

6,2 |

15,4 |

|

Марокко |

1 510,10 |

62,3 |

14,2 |

214,4 |

7,2 |

|

|

Ирландия |

791,3 |

44,1 |

26,3 |

208,1 |

21 |

22,1 |

|

Ямайка |

789,7 |

34,1 |

24,9 |

196,6 |

31,3 |

72,6 |

|

Пуэрто-Рико |

1 299,90 |

45,9 |

14,9 |

193,7 |

30,8 |

|

|

Турция |

2 086,70 |

70,9 |

6,9 |

144 |

4,2 |

3,2 |

|

Испания |

759,7 |

53,7 |

18,4 |

139,8 |

2,1 |

2,4 |

|

Португалия |

1 264,40 |

69,4 |

6,4 |

80,9 |

12,9 |

6,3 |

Привлечение квалифицированной рабочей силы очень выгодно для Запада. Особенностью процессов глобализации в современном мире является политика экономически развитых государств в области поддержки и привлечения миграционной силы из менее развитых стран. Так, например, западные государства вкладывают немалые деньги в постановку задачи, предварительные исследования и прогнозирование в отношении миграционных устремлений ученых всего мира. Некоторые исследователи связывают небывалый подъем американской экономики в 1990-х годах с массовым приездом ученых и интеллектуалов из бывшего СССР [5]. Такого рода процессы интеллектуальной глобализации способствовали развитию мирового процесса, получившего название «американизация». Это связано с усилившимся в XX веке значением США в мире.

В 2006 году Международный валютный фонд опубликовал аналогичное исследование уже по 90 государствам и пришел к следующему выводу: больше всего от отъезда «мозгов» теперь страдает Иран. Для более отсталых стран процессы интеграции имеют отрицательные последствия, поскольку приводят к оттоку ресурсов, идет их перераспределение в пользу более сильных партнеров. Наиболее ощутимый урон от интеллектуальной миграции испытывают страны Африки. В целом около 150 000 специалистов, имеющих высокий профессиональный уровень, уезжают из Африки ежегодно [11]. Больше всего от интеллектуальной миграции страдают Нигерия, Кения и Эфиопия.

Международная организация миграции предполагает, что на сегодняшний день примерно 300 тыс. африканских специалистов работают в странах Европы и Северной Америки. По ее же оценке, до трети всех ученых, получивших образование в «бедных» странах мира, в итоге оказываются в «богатых» странах. В 2004 году группа демографов и географов – Линдзи Ло-увелл, Аллан Финдли и Эмма Стюарт – опубликовала результаты масштабного исследования «Утечка мозгов» [22]. Один из выводов исследования был весьма показательным: почти каждый десятый обладатель диплома о высшем образовании – «выходец» из развивающейся страны, при этом 30–50 % «выходцев» из развивающихся стран (ученых и инженеров) ныне живут и работают в развитых государствах мира.

Согласно данным Фонда African Capacity Building Foundation, каждый год примерно 20 тыс. высококвалифицированных специалистов мигрируют в индустриально развитые страны. Одним из результатов данного процесса является хронический дефицит квалифицированных кадров в африканских государствах, что приводит к замедлению процесса их развития и усугублению ситуации в сферах науки, экономики, медицины. Это типично и для ряда других развивающихся стран (страны Азии, Россия). Так, масштабы низкоквалифицированной рабо- чей силы из стран СНГ в России сопоставимы с масштабами африканской интеллектуальной рабочей силы. Не стоит забывать, что в условиях растущего расслоения по доходам как в развитых, так и в развивающихся странах и как следствие неравного доступа населения к образованию миграция с целью получения образования за рубежом становится для мигрантов единственным способом повысить качество жизни.

По данным Национального бюро экономических исследований США (National Bureau of Economic Research), «утечка мозгов» ныне происходит не только потому, что в «бедных» странах низок уровень жизни, но и потому, что у специалистов появилось достаточно средств для финансирования своего переезда в «богатые» страны. Территориальная миграция становится доступней благодаря экономической глобализации. Для экономических аспектов глобализации характерны свободная торговля, свободное движение капитала, снижение налогов на прибыль предприятий, простота перемещения отраслей промышленности между государствами в интересах уменьшения издержек на труд и природные ресурсы. Из-за более легкой миграции людей и свободного перемещения капиталов за границу также уменьшается власть государств по отношению к своим гражданам. Развитые и развивающиеся страны неуклонно сближаются по уровню зарплат, цен на товары и прибыльности предприятий [4], [7]. Под нарастающим воздействием эпохи информатизации темпы роста международной торговли возросли вдвое в сравнении с темпами производства товаров, возросла финансовая активность стран мира. Этот же взрыв резко расширил возможности мгновенного перемещения колоссальных ликвидных средств в те точки земного шара, в которых обнаруживались более благоприятная конъюнктура, более низкие налоги и зарплата, более слабые требования к защите экологии.

Однако, несмотря на то что интеллектуальная миграция оборачивается огромным экономическим ущербом для стран, экспортирующих рабочую силу, зачастую она оказывает положительный эффект на экономику стран-экспортеров. По оценкам Всемирного банка, выходцы из определенных стран мира, занимающие высокие посты в некоторых государствах, часто помогают открывать у себя на родине филиалы международных компаний. В результате такого рода экономической интеграции между странами-донорами и странами – реципиентами интеллектуальной рабочей силы растет число и размер слияний компаний внутри стран и на транснациональном уровне, происходит усиление роли транснациональных компаний, увеличение размеров рынка, возрастание конкуренции между странами, обеспечение лучших условий торговли, распространение новейших технологий. Деятельность транснациональных компаний, имеющих филиалы в разных странах мира, позволяет ограничивать интеллектуальную мигра- цию посредством организации эквивалентных западным рабочих мест (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Siemens, IBM, Nokia, Toyota, Microsoft, Apple Inc., Hewlett Packard).

ВЫВОДЫ

В целом глобализация представляет собой процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции, взаимного сближения и образования взаимосвязей. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Глобализация – это процесс, в результате которого мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов [2; 6–31].

Интеллектуальная миграция как всеобщий, глобальный процесс имеет две отличительные тенденции. Первая связана с миграцией высококвалифицированных специалистов в США. Наиболее характерной особенностью современной иммиграции высококвалифицированных специалистов в США является феноменальный рост ее численности из развивающихся стран и падение ее удельного веса из промышленно развитых стран. С другой стороны, не отмечается столь же масштабных перемещений интеллектуальных американцев за рубеж. Процессы интеллектуальной глобализации способствовали развитию другого процесса в мире, получившего название «американизация» и связанного с усилившимся в XX веке значением США в мире.

Вторая тенденция заключается в миграции высококвалифицированного персонала из Восточной и Юго-Восточной Европы в Западную Европу, как правило, в пределах Европейского союза, хотя данная тенденция в последние годы меняется. Обычно включение новых государств в Европейский союз способствует более динамичной миграции как интеллектуальной, так и низкоквалифицированной рабочей силы. В приграничных регионах динамика миграции обусловлена влиянием внешних факторов, среди которых первостепенное значение имеют институциональные (контактнобарьерные) функции границ. Создание единого экономического пространства способствует беспрепятственному перемещению рабочей силы в рамках Европейского союза и облегчает процесс миграции интеллектуалов.

Наличие «эффекта вымывания» и «эффекта замещения» рабочей силы характерно для России, где интеллектуальная миграция за рубеж заменяется миграцией низкоквалифицированной рабочей силы из стран СНГ.

Глобализация рынков труда открыла намного больше возможностей для интеллектуальной миграции из развивающихся стран в страны, имеющие развитый экономический уровень. В настоящее время подобного рода глобализационные процессы наиболее четко прослеживаются между индустриально развитыми странами с высоким уровнем жизни и остальным миром.

Существует одно малозаметное последствие глобализации: интеграция мирового рынка для деятельности высокоинтеллектуальных индивидуумов. Глобализация стирает различия между странами, так что навыки хорошего специалиста востребованы во всем мире. Трансакционные издержки, или издержки по территориальному перемещению мигрантов, сейчас ниже, чем когда-либо (хотя эти издержки остаются достаточно высокими, чтобы снизить мобильность низкоквалифицированных кадров). Данное обстоятельство способствует созданию интегрированного рынка труда для высокоинтеллектуального персонала. Однако не следует полагать, что не существует барьеров для трудовой мобильности высокоинтеллектуальных работников. Сохраняется визовый режим для въезда иностранцев в страну, тогда как миграционные службы стран предъявляют собственные требования к мигрантам в процессе предоставления временного или постоянного разрешения на работу и пребывание.

Процессы трудовой миграции, происходящие в мире, способствуют экономическому упрочению государств, принимающих иностранную рабочую силу, в то время как экономическое положение стран, экспортирующих рабочую силу, ухудшается. Глобализация не только размывает межнациональные границы, но и порождает множество проблем, не существовавших прежде. Проблема взаимного приспособления разных народов, цивилизаций, культур пока еще не осмыслена как потенциальный источник межэтнических конфликтов, но уже сегодня она, несомненно, становится источником самых непредсказуемых социальнокультурных столкновений. Примеров таких столкновений можно привести сколь угодно много.

Несмотря на это, миграция в целом и интеллектуальная миграция в частности содействует интеграции культур, изменению демографической структуры стран – направлений миграций, идеологическому синтезу между народами и т. д. Интеллектуальная миграция способствует обновлению мировой науки, развитию новых направлений исследований в различных областях знания, является потенциалом для развития экономики стран, импортирующих или экспортирующих интеллектуальную рабочую силу.

Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Государственный контракт № 16.740.11.0418 от 26 ноября 2010 г.

Список литературы Интеллектуальная миграция как ответ на процессы глобализации

- Авдокушин E. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. 196 с.

- Гринин Л. Глобализация и национальный суверенитет//История и современность. 2005. № 1. С. 6-31.

- Зимина Т. Brain Drain или циркуляция талантов?//Наука и жизнь. 2009. № 10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nkj.ru/news/14700/

- Коротаев А., Халтурина Д. Современные тенденции мирового развития. М.: Либроком, 2009. 240 с.

- Лесков С., Конягина Н. Возврат мозгов носит единичный характер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inauka.ru/science/article40684.html. 2004

- Магаршак Ю. Слухи о кризисе нашей науки не соответствуют действительности? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inauka.ru/science/article30556.html

- Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие. М.: Либроком, 2009. 296 с.

- Социально-экономическая ситуация в Северо-Западном Федеральном Округе в 2008 году (Москва, 2008) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://krl.gks.ru/federal/default.aspx

- Юревич А. Метаморфозы стереотипов, или Еще раз о научной эмиграции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.voppsy.ru/tema/yurevitch2.htm. 2004

- A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century: Data from OECD Countries -OECD. 2008. ISBN 978926404090 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_33931_40644339_1_1_1_37415,00.html

- Biruk Girma . Report shows brain drain cost country dearly. The Afrika Monitor. November 16, 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.theafricamonitor.com/news/ethiopian/april2007/290407/report.htm

- Camarota S., Jensenius K. A Shifting Tide: Recent Trends in the Illegal Immi-grant Population. July 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cis.org/articles/2009/shiftingtide.pdf

- Docquier F., Lohest O., Marfouk A. Brain Drain in Developing Countries//The World Bank Economic Review. 2007. № 21 (2). P. 193-218.

- Docquier F., Marfouk A. Measuring the international mobility of skilled workers, 1990-2000 (Release 1.0). The World Bank, Mimeo. 2004.

- Docquier F., Marfouk A. International migration by educational attainment (1990-2000)//Özden C., Schiff M. (eds). International Migration, Remittances and the Brain Drain, Chapter 5. Palgrave-Macmillan. 2006.

- Docquier F., Rapoport H. Skilled migration: the perspective of developing countries. Policy Research Working Paper 3382. The World Bank. Development Research Group. Trade Team [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://econ.worldbank.org

- Eastern European immigration slows down in the UK. 05 May 2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.workpermit.com/news/2008-05-05/uk/eastern-european-immigration-decreases-britain.htm

- Eastern European immigration statistics released by the UK. 21 May 2008. http://www.workpermit.com/news/2008-05-20/uk/united-kingdom-accession-monitoring-figures-released.htm

- International Migration Outlook: SOPEMI 2009. ISBN 978-92-64-05661-9-OECD 2009. 224 p.

- Jeff C h u (2004-01-11). How To Plug Europe's Brain Drain//TIME [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,574849,00.html. Retrieved 2008-06-01

- Jornal de Notícias. Portugal deixa fugir 19,5 % dos «cérebros». 2005-10-28 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://jn.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=519476

- Lowell L., Findlay A., Stewart E. Brain Strain: Optimising highly-skilled labour from developing countries//Working paper 3 of the 'asylum and migration' series. 01 August 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=295

- Ma h r o u m S. Europe and the Challenge of the Brain Drain IPTS Reports. Vol. 29 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://head.informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/cour0004/1400.html#Notes

- Ö z d e n Ç., Schiff M. (ed.) International Migration, Remittances and the Brain Drain. The International Bank for Reconstruction and Development//The World Bank. 2006. № 33988. P. 151.

- Persons obtaining legal permanent resident status by gender, age, marital status, and occupation: fiscal year 2008//2008 Yearbook of Immigration Statistics. Office of Immigration Statistics. August 2009. U. S. Department of homeland security. International Standard Serial Number: (ISSN) 0743-538X. 110 p.

- Russian brain drain tops half a million. BBC News. June 20, 2002 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2055571.stm

- Salt J. International Movements of the Highly Skilled//OECD Occasional Papers. 1997. № 3.

- Schiff M. Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and Growth Are Greatly Exaggerated//Discussion Paper. 2005. № 1599.

- Stemming brain drain with the Grid in Southeast Europe -UNESCO 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23156&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- Stenman J. (2006-06-28). Europe fears brain drain to UK//CNN [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/06/28/eu.university/index.html. Retrieved 2008-06-01

- Vedran H. Brain Drain. Threat to Successful Transition in South East Europe?//Southeast European Politics. 2004. Vol. V. № 1//Электронный ресурс: http://www.seep.ceu.hu/archives/issue51/horvat.pdf