Интенсификация комплексного лечения больных с флегмоной стопы

Автор: Эдилов Асланбек Висаитович, Татьянченко Владимир Константинович, Богданов Валерий Леонидович, Сухая Юлиана Васильевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - улучшение результатов хирургического лечения флегмоны стопы путем разработки способа диагностики и лечения компартмент-синдрома (КС). Материалы и методы. В исследовании участвовали 64 пациента с флегмоной стопы недиабетической этиологии, разделенных на две группы. В I группе (контрольной, n=31) использовалась традиционная методика лечения, во II группе (основной, n=33) - разработанный алгоритм диагностики и лечения компартмент-синдрома (патент на изобретение № 2683855), а также методы ультразвуковой кавитации и озонотерапии. Для оценки тяжести течения гнойно-воспалительного процесса в области стопы было предложено включить в диагностический алгоритм методику измерения тканевого давления. Полученные показатели послужили основанием для диагностики компартмент-синдрома и выполнения по показаниям декомпрессивной фасциотомии в области фасциальных структур стопы, обладающих высокими уровнем прочности и модулем упругости. Также оценивались степень репаративных процессов в послеоперационной ране и уровень ее микробной обсемененности по значению КОЕ...

Флегмона, тканевое давление, хирургическое лечение, фасциотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14116384

IDR: 14116384 | УДК: 617.586-002-089 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-3-28-33

Текст научной статьи Интенсификация комплексного лечения больных с флегмоной стопы

Введение. Лечение флегмон области стопы сопровождается высоким риском развития неблагоприятных функциональных осложнений, а именно наличием гипертрофических рубцов, болевых триггерных зон и миофасциальной дисфункции конечностей [1, 2]. По мнению большинства хирургов, эти последствия являются проявлением у больных с флегмоной стопы острого тканевого гипертензи-онного синдрома (ОТГС, или компартмент-синдрома (КС)), диагностика и лечение которого не проводится. При этом операция, выполненная на фоне высокой гипертензии мягких тканей, а следовательно, и неблагоприятных условий функционирования гемомикро-циркуляторного русла, приводит к снижению интенсивности процессов регенерации раны [3, 4]. Поиск путей устранения тканевой гипертензии у больных с гнойной патологией является одной из актуальных проблем медицины, и в частности хирургии [5].

В доступной литературе отсутствуют работы, в которых была бы описана техника мониторинга тканевого давления (ТД), а также декомпрессивной фасциотомии при флегмоне стопы недиабетической этиологии.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения флегмоны стопы путем разработки способа диагностики и лечения компартмент-синдрома.

Материалы и методы. Работа выполнена в отделении гнойной хирургии МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. В период 2012 по 2018 г. под наблюдением находились 64 пациента с флегмоной стопы в возрасте от 18 до 65 лет. Из исследования были исключены больные с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы.

Лиц мужского пола было 43 (67,2 %), женского пола – 21 (32,8 %) чел., их соотношение – 2:1. Все больные были разделены на две группы – контрольную (n=31) и основную (n=33), сопоставимые по возрасту и нозологическим формам заболевания (табл. 1).

Таблица 1

|

Заболевание |

Группы больных |

|

|

Контрольная (n=31) |

Основная (n=33) |

|

|

Флегмона тыльной и подошвенной области стопы |

18,7 |

15,2 |

|

Флегмона тыльной области стопы |

6,3 |

9,1 |

|

Флегмона подошвенной поверхности стопы |

75,0 |

75,7 |

Таблица 2

Распределение больных в группах в зависимости от срока начала заболевания, n (%)

|

Срок от начала заболевания |

Группы больных |

Всего |

|

|

контрольная |

основная |

||

|

Менее 3 сут |

5 (15,6) |

4 (12,1) |

9 (13,8) |

|

От 3 до 7 сут |

23 (75,0) |

27 (81,8) |

50 (78,5) |

|

Более 7 сут |

3 (9,4) |

2 (6,1) |

5 (7,7) |

|

Всего |

31 (100) |

33 (100) |

64 (100) |

Распределение больных по нозологическим формам заболевания, %

У всех пациентов хирургическое лечение флегмоны стопы осуществляли по известным технологиям: вскрытие очага, дренирование, лечение гнойной раны путем промывания 3 % раствором перекиси водорода и 0,05 % раствором хлоргексидина, повязки с мазью «Левомеколь».

У больных основной группы перед операцией в течение 1–3 ч проводили мониторинг тканевого давления на предмет постановки диагноза КС по оригинальной методике [6].

Метод предусматривает синхронное измерение инвазивным способом тканевого давления в медиальной (Р1) и латеральной (Р2) пяточной области пораженной стопы, а также в медиальном (Р3) и латеральном (Р4) отделах здоровой стопы. Далее определяется разница давлений по формуле

P1+P2 R= 1------ х100 %.

k P3+P47

При значении R, равным 30 % и более, ставится диагноз ОТГС.

Показанием к выполнению декомпрессивной фасциотомии фасциальных структур стопы было увеличение ТД более чем на 25 мм рт. ст. (30 % от исходного уровня). При этом нормальным физиологическим значением ТД считается 8–10 мм рт. ст.

Фасциотомию выполняли в области латерального и медиального фасциальных лож стопы на уровне средней трети V и I плюсневых костей из вертикального разреза длиной 2,0 см. При наличии КС на первом этапе этим больным проводили декомпрессивную фас-циотомию в области фасциально-мышечного футляра стопы, а затем вскрытие флегмоны. Кроме того, у больных основной группы в лечении гнойной раны использовали методы низкочастотной ультразвуковой кавитации и озонотерапии по известным технологиям.

Ежедневно оценивали степень выраженности интоксикационного синдрома (признаки синдрома системной воспалительной реакции) и локальную динамику течения воспалительного процесса.

Для измерения ТД стопы использовали инвазивный монитор Stryker REF 2951.

Начиная с первого дня после операции всем пациентам проводили эмпирическую антибиотикотерапию, а после получения результатов бактериологического исследования назначали антибиотики в соответствии с чувствительностью к ним. В качестве иммуномодулятора в комплексную терапию включали Циклоферон по 300 мг.

Проводили цитологическое исследование биоптатов на 1, 3, 5 и 7-е сут после операции. Во второй фазе раневого процесса у больных контрольной группы применяли повязки с 10 % метилурациловой мазью, а у больных основной группы – повязки с мазью на основе серебра «Атрауман АГ», обладающей бактерицидным свойством на фоне низкой цитотоксичности.

Статистическую обработку данных проводили при помощи программ Statistica 6.0, Med Calc v 12.7.0.0, Microsoft Office Excel 2010 на основании параметрических и статистических методов. Различия в оцениваемых выборках определяли с использованием t-критерия Стьюдента с коэффициентом доверия р<0,05.

Ближайшие результаты (степень заживления раны) оценивали до выписки больного из стационара.

Отдаленные результаты (6 мес. и 1 год) оценивали как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные, сравнивая с показателями здоровой стопы. Удовлетворительными считали результаты, при которых объем движений в плюснефаланговых суставах стопы был снижен до 30 %; интенсивность миофасциального болевого синдрома (МФБС) по шкале FРS-R составляла не более 3,2±0,5 балла; ширина послеоперационного рубца была не более 2,0 мм. К неудовлетворительным относили результаты, при которых объем движений в плюснефаланговых суставах стопы был снижен более чем на 30 %, присутствовал постоянный МФБС более чем 3,2±0,5 балла, а также гипертрофический рубец, деформирующий стопу.

Результаты и обсуждение. Исходя из данных мониторинга ТД диагноз КС был поставлен 29 из 33 больным основной группы, что составляло 87,9 %. Из этого числа больных декомпрессивная фасциотомия по показаниям была выполнена 26 больным (89,7 %). У 3 больных после консервативной терапии (диуретики, флеботропные препараты) выявлена тенденция к снижению ТД, которое через 10 ч после выполнения основного этапа операции по вскрытию флегмоны достигало 8–10 мм рт. ст. У 25 из 26 больных (96,1 %) ТД нормализовалось через 6–7 ч после выполнения декомпрессивной фасциотомии, у 1 больного – через 20 ч. Раневой процесс в области фасциотомического разреза у всех пациентов протекал без осложнений.

О положительном влиянии декомпрессивной фасциотомии свидетельствует и эффективность обезболивающей терапии. Так, у 28 из 33 больных основной группы необходимость в анальгетиках пропала к 3-му дню, а у 5 чел. – к 7-му. При этом в контрольной группе на 7-й день после операции анальгетики применяли 18 из 31 чел. (56,3 %), а на 10-й день – 10 (31,3 %). У больных этой группы диагностику и лечение ОТГС не проводили.

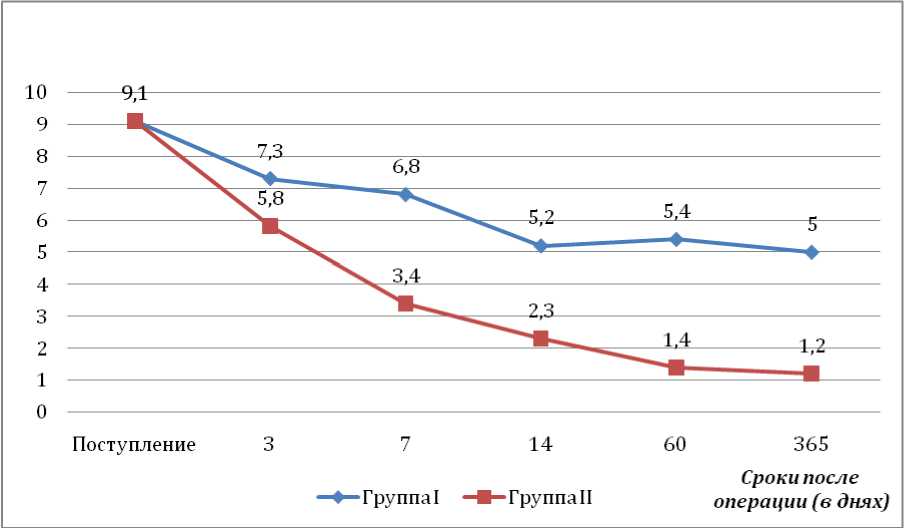

Об эффективности проведенной декомпрессивной фасциотомии можно косвенно судить по степени выраженности МФБС в послеоперационном периоде.

Динамика исследования МФБС по шкале FРS-R представлена на рис. 1.

Так, у больных основной группы выраженность МФБС при поступлении составляла 9,1±0,2 балла, к 60-му дню наблюдалось его снижение на 3,8±0,3 балла (р<0,05).

Эффект лечения оценивали подробным сравнением типов цитограмм. У больных основной группы при цитологическом исследовании мазков-отпечатков из раны на 7-е сут после операции в 83,4 % случаев выявлен ее регенеративный тип, в 11,1 % – воспалительно-регенеративный и в 5,5 % – воспалительный; в контрольной группе – соответственно в 20,8, 62,5 и 16,7 % случаев. Полученные результаты указывают на более благоприятную динамику течения репаративных процессов в ране у больных основной группы (р<0,05) (табл. 2).

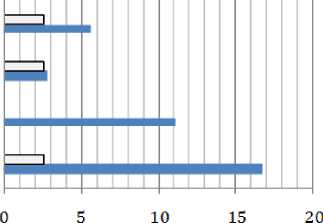

Из представленного в табл. 2 материала следует, что очищение гнойной раны и появление грануляций у больных основной группы происходили соответственно в 1,6 и 1,4 раза Оценка ранних послеоперационных ос- быстрее, а заживление раны первичным на- ложнений приведена на рис. 2.

тяжением – на 3,2 сут раньше, чем в кон трольной группе.

Рис. 1. Динамика показателей миофасциального болевого синдрома по шкале FРS-R

Таблица 2

|

Группа |

Очищение раны |

Появление грануляций |

Заживление |

|

Контрольная |

7,2±1,2 |

8,9±1,1 |

11,6±0,8 |

|

Основная |

4,5±1,1 |

5,8±0,9 |

8,4±0,6 |

Примечание. При сравнении исследуемых групп p<0,05.

Динамика течения раневого процесса в группах, сут

Распространение гнойного процесса

Кровотечение из раны

Острый лимфангоит

Некроз краев раны

□ II группа

I группа

Рис. 2. Оценка послеоперационных осложнений

Дифференциальный подход к лечению больных позволил снизить число ранних осложнений в основной группе в 4,7 раза по сравнению с контрольной группой.

Разработанная нами тактика лечения больных с флегмоной стопы и компартмент-синдромом привела к уменьшению общих сроков лечения с 15,2±0,2 (в контроле) до

-

10,4±0,1 дня (в основной группы), т.е. на 4,8±0,1 дня.

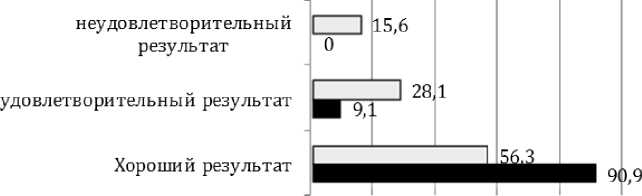

Полученные у 94,7 % пациентов основной группы хорошие отдаленные результаты лечения флегмон стопы (рис. 3) делают предлагаемую нами тактику более перспективной по сравнению с известными способами.

□ 1 группа ■ 2 группа

Рис. 3. Отдаленные результаты лечения

Заключение. Полученные результаты лечения больных с флегмоной стопы недиабетической этиологии показывают, что предложенный нами лечебно-диагностический алгоритм обладает высокой эффективностью. Способ заключается в определении степени выраженности тканевой гипертензии у больных с флегмоной стопы, констатации наличия компартмент-синдрома и проведении его ле- чения, выполнении по показаниям декомпрессивной фасциотомии. Предложенный нами новый для гнойной хирургии алгоритм диагностики и лечения больных с флегмоной стопы, учитывающий показатель тканевого давления, позволил улучшить функциональные результаты комплексного лечения (сохранение функции стопы, отсутствие болевых триггерных зон и гипертрофических рубцов).

Список литературы Интенсификация комплексного лечения больных с флегмоной стопы

- Липатов К.В., Комарова Е.А., Гурьянов Р.А. Диагностика и хирургическое лечение стрептококковой некротизирующей инфекции мягких тканей. Раны и раневые инфекции. Журнал им. профессора Б.М. Костюченко. 2015; (1): 6-12.

- Привольнев В.В., Каракулина Е.В. Основные принципы местного лечения ран и раневой инфекции. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2011; (3): 214-222.

- Винник Ю.С., Маркелова Н.М.Современные методы лечения гнойных ран. Сибирское медицинское обозрение. 2013; (1): 18-24.

- Keudell A.G. Diagnosis and treatment of acute extremity compartment syndrome. The Lancet. 2015; 386 (10000): 1299-1310.

- Radha A. Acute compartment syndrome secondary to rhabdomyolosis in a sickle cell train patient. The Lancet. 2014; 384 (9960): 2172.

- Эдилов А.С., Татьянченко В.К., Красенков Ю.В. Способ лечения острого тканевого гипертензионного синдрома при флегмоне стопы: патент на изобретение № 2683855; 2019.