Интенсивная терапия вирусно-бактериальной пневмонии у 52-летней больной: случай из практики

Автор: Буйнов Владимир Николаевич, Рудов Анатолий Григорьевич, Антипин Владимир Владимирович, Паламарчук Вадим Анатольевич, Усов Роман Сергеевич, Чалкин Василий Васильевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4 (4), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ истории болезни 52-летней пациентки, перенесшей тяжелую форму гриппа H1N1, сопровождавшегося острым респираторным дистресс-синдромом, находившейся на длительной искусственной вентиляции легких. Приводится собственная позиция авторов в отношении профилактики резистентности внутрибольничных возбудителей, даны практические рекомендации по ведению пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

Грипп h1n1, ордс, респираторная поддержка

Короткий адрес: https://sciup.org/14338349

IDR: 14338349

Текст научной статьи Интенсивная терапия вирусно-бактериальной пневмонии у 52-летней больной: случай из практики

Противоречивые и тревожные сообщения о результатах лечения тяжелых вирусно-бактериальных поражений легких в период эпидемии гриппа в Сибирском регионе побудили нас еще раз проанализировать сегодняшнее состояние этой проблемы, оценить лечебнодиагностические возможности службы реанимации и интенсивной терапии в нашем лечебном учреждении и представить один из клинических примеров.

В отделение анестезиологии-реанимации КБ № 42 из городской больницы района госпитализирована больная Г., 52 лет, с клиникой прогрессирующей дыхательной недостаточности на фоне тяжелой пневмонии. Доставлена из эпидемического очага гриппа А H1N1, где несколько дней назад имел место летальный исход от гриппозной пневмонии. 28.11.2009 г. по месту жительства обратилась к терапевту после подъема температуры до 39°С с ознобом и ма- лопродуктивным надсадным кашлем с примесью крови. Через сутки на фоне фебрильной лихорадки и быстро нарастающей одышки пациентка госпитализирована в терапевтическое отделение с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии, а 01.12.2009 г. переведена в отделение анестезиологии-реанимации с диагнозом внебольничной двухсторонней пневмонии, осложненной острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Сопутствующие заболевания: анемия, сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз с постоянной заместительной терапией L-тироксином. Больная получала традиционную терапию (в том числе арбидол, комбинацию цефтриаксон 2 г/сут + ципрофлоксацин 800 мг/сут) В связи с ухудшением состояния 02.12.2009 г. переведена в отделение анестезиологии-реанимации КБ № 42 ФМБА.

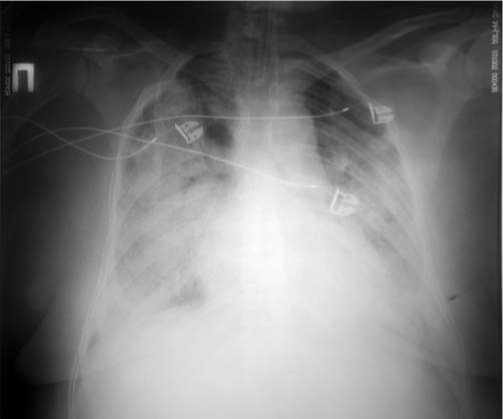

При рентгенографии в условиях ИВЛ выявлена интенсивная инфильтрация легочной тка- ни во всех отделах легких с небольшой зоной сохранившейся пневматизации в верхних зонах, корни не визуализируются. Сердце расширено в поперечнике (рис. 1).

Рис. 1. Двусторонняя инфильтрация лёгочной ткани.

При госпитализации обращали внимание: положение ортопноэ, кашель с кровянистой скудной мокротой, одышка до 40 в 1 мин, гипоксемия – РаО2 до 48 мм рт. ст. и десатурацией до 82%, гипертермия до 39°С, высокий уровень ЦВД (190 мм вод. ст.). На фоне непрекра-щающейся интенсивной терапии по стандарту лечения ОРДС и пневмогенного сепсиса с целью оценки кровообращения в малом круге в условиях ИВЛ проведена ЭхоКГ с допплерографией и цветным картированием. Нарушений региональной сократимости левого желудочка не выявлено, фракция выброса до 52%. Признаков легочной гипертензии не выявлено, измерить давление в легочной артерии по техническим причинам не удалось. ИВЛ – респиратором "SERVO-s" по давлению (PCV). PiP до 39 мм вод. ст., инспираторный поток до 80 л/мин, РЕЕР 20 мм вод. ст., I/E от 1:3,2 до 1,8:1, f от 28 до 42 в 1 мин, FiO2 0,8-0,9 (рис. 2).

Для оптимизации условий по синхрониза- ции с респиратором и полноценной антиноце-цептивной защиты в период адаптации к респиратору использован феназепам и наркотический анальгетик промедол. Обращала внимание высокая кислородная зависимость больной, потребовавшая использования «жестких» режимов ИВЛ и высокой фракции кислорода. Ранняя кинетическая и диуретическая терапия дополняли стандарт по поддержанию газообмена на приемлемом уровне. При неэффективности лечения и подтверждении клинически значимого «отека-набухания легочного инте-рстиция» предполагалось проведение изолированной ультрафильтрации.

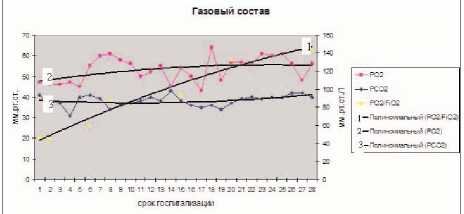

Альвеолярно-артериальная разница составляла 571 мм рт. ст. Респираторный индекс – 47 мм рт. ст. Анализы газов крови из артерии и капилляра: РО2 в пределах 45-48 мм рт. ст. при фракции кислорода во вдыхаемой смеси до 85% (рис. 3). Оценка тяжести поражения легких по Murray – более 3 баллов. Лейкоцитарный индекс интоксикации составил 14 ед. Воспалительная реакция в структуре вирусно-бактериальной пневмонии расценена как проявление госпитального пневмогенного сепсиса. Характер и тяжесть паренхиматозного поражения соответствовал ОРДС 3-4 ст. с сомнительным прогнозом. В процессе лечения одновременно с мониторингом потенциальных бактериальных возбудителей получен положительный результат ПЦР на свиной грипп (H1N1). При проведении лечебно-диагностических бронхоскопий в остром периоде обращал внимание сохраняющийся геморрагический характер бронхиального отделяемого. За весь период интенсивной терапии в условиях ИВЛ через трахеостому эндобронхит не вышел за рамки средней тяжести и протекал без обструктивных явлений с умеренным количеством секрета геморрагического и слизисто-гнойного характера. Мониторинг флоры при повторных исследованиях бронхоальвеолярного лаважа не выявил значимых бактериальных и грибковых возбудителей.

Рис. 2. Параметры ИВЛ.

Рис. 3. Газовый состав капиллярной крови.

В программе антибактериальной терапии «стартово» использованы карбапенемы (с учетом предшествующей и клинически неэффективной терапии на этапе районной больницы). Коррекция антибактериальных препаратов за весь период лечения была минимальной. Это достигнуто более чем 30-летним опытом мониторинга госпитальной флоры нашего отделения с жесткой политикой в антибактериальной терапии, позволяющей сохранять «работающие» антибиотики. Сталкиваясь с госпитальной инфекцией, «клонированной в стенах отделения за многие годы», и осознавая неизбежность смены микробного пейзажа, убедились, что этот процесс не является неуправляемым. Знание клинически значимой госпитальной флоры отделения и в этот раз позволило избежать ошибок при выборе антибиотика. Продолжительность антибактериальной терапии определялась общеизвестными клиническими критериями и динамикой инфильтрации в легочной ткани.

Противовирусная терапия: озелтамивир 300 мг/сут первые 7 дней и по 150 мг/сут в течение трех суток.

Антибактериальную терапию проводили в следующей хронологической последовательности: меропенем 3 г/сут + ванкомицин 2 г/сут 2 нед. Далее до купирования инфекционновоспалительного процесса и инфильтрации в легких: цефепим 2 г/сут + ципрофлоксацин 600 мг/сут, сульперазон 4 г/сут + амикацин 1 г/сут. Противогрибковая терапия: дифлюкан 100 мг/сут. Иммунозамещение и коррекция (иммуновенин, пентаглобин, руфок) – в течение недели. Наиболее сложной и стратегически важной была борьба с критической гипоксемией. Важную роль в замещении дыхательной функции сыграли возможности современного аппарата ИВЛ, а также уровень подготовки персонала по разделу респираторной поддержки и уходу за больными, нуждающимися в интенсивной терапии в разные периоды болезни.

Учитывая тяжесть поражения легких, придерживались протокола щадящей ИВЛ с вынужденными периодическими отклонениями в сторону «жестких» режимов. Имеется в виду не только предельно безопасное пиковое и среднее альвеолярное давление, но и учет других физико-химических факторов, поддерживающих или даже вызывающих неспецифический воспалительный процесс. Отчетливо представляя постулат, что «высокие концентрации кислоро- да – такое же лекарство, как и яд», избежать возможной оксидативной травмы нам, по-ви-димому, не удалось. Альтернативы поддержания оксигенации и газообмена на этапе острейшего легочного процесса у нас не было. Отделение не располагает возможностями экстракорпоральной мембранной оксигенации и использования оксида азота. Инфузионная программа на всем протяжении лечебного процесса была минимальной и строго контролируемой.

При тяжелой гипоксемии с причинно-следственной связью с ОРДС 3-4 ст. возникает вопрос: «Возможно ли обеспечить адекватный газообмен в рамках параметров безопасной ИВЛ?»

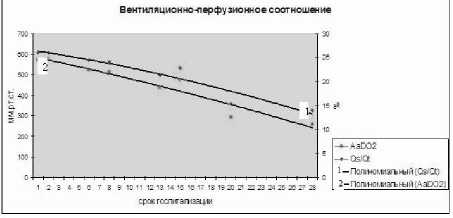

К сожалению, нам не удалось справиться с критической гипоксемией без использования высокой фракции кислорода на протяжении 6 сут, несмотря на коррекцию режимов и параметров ИВЛ (рис. 4).

Рис. 4. Вентиляционно-перфузионное соотношение.

На всех этапах ИВЛ и последующего ступенчатого режима отлучения и реабилитации больная находилась в сознании, что позволило в более ранние сроки прейти от зондового на обычный путь приема адекватного лечебного питания. Период отлучения и реабилитации оказался более сложным, продолжительным, с длительно сохраняющимися участками консолидации легочной ткани (рис. 5).

Рис. 5. Масивная консолидация ткани легких

По мере купирования инфильтрации в легких на этапе отлучения от респиратора достаточно долго сохранялась физическая и психологическая зависимость от кислорода и респиратора. Результаты последующего контрольного обследования подтвердили клинический диагноз формирующегося пневмофиброза, что потребовало специальной реабилитационной терапии. Общая продолжительность респираторной поддержки составила 56 дней. Имея определенный опыт использования гелий-кислородных смесей при некоторых заболеваниях легких, мы в процессе длительной ИВЛ у данной больной, к сожалению, по ряду причин применить его не смогли.

Далее в течение 18 дней больная проходила курс реабилитации в пульмонологическом центре Краевой клинической больницы № 1. На момент написания данной статьи от начала заболевания прошло более 4 мес. с клинически положительными результатами на фоне продолжающейся реабилитации. В течение первых 2 нед. после выписки сохранялась психологическая и физическая зависимость от кислорода. В дальнейшем кислородная зависимость была преодолена, при сохранении умеренной одышки пациентка стала «мобильна» в пределах дома и поездок по городу. На КТ грудной клетки выявлено формирование интерстициального фиброза в зонах предшествующего поражения ткани легких (рис. 6).

Наш опыт ведения пациентов с ОРДС, включая представленный случай, позволяет сделать следующие практические рекомендации:

-

1. Ограничить «объем сопроводительных и традиционных» инфузий.

-

2. Использовать седацию только при лечебно-диагностических бронхоскопиях (ухудшение газообмена).

-

3. Своевременно использовать методику рекрутмента (РiР до 45 мм вод. ст. при PEEP до 20 мм вод. ст. в течение 20-35 с) при малейшем подозрении на ателектазирование и ухудшении газообмена без видимых причин.

-

4. Проводить динамическую оценку сознания и ощущаемого больной дыхательного комфорта в условиях ИВЛ как клинического показателя ее состоятельности (частота смены параметров ИВЛ в первые дни достигала 10-15 раз в сутки).

-

5. Соблюдать жесткую политику микробного мониторинга и антибактериальной терапии.

-

6. Педантизм в уходе и кормлении.