Интенсивность освоения капитальных вложений, распределенных по времени строительства объекта

Автор: Омаров Э.А., Сысоева Е.О., Валеев Александр Равильевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 12 (135), 2012 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи рассматривается ситуация с объектами незавершенного строительства, сложившаяся на рынке недвижимости России. Рассматривается эффективность и интенсивность использования объемов незавершенного строительства. Приводятся методы оценки, предлагается модель преобразования капитальных вложений в основные фонды. Делаются выводы о необходимости использовании диагностического подхода к освоению капитальных вложений в объект для оценки общего состояния системы, обеспечивающей преобразование средств заказчика в основные фонды объекта.

Незавершенное строительство, капитальные вложения, основные фонды, производственный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/170152262

IDR: 170152262

Текст научной статьи Интенсивность освоения капитальных вложений, распределенных по времени строительства объекта

Незавершенное строительство аккумулирует огромные средства из бюджетов городов, регионов и государства, которые не включены в состав оборотного капитала и не работают на восполнение основных средств государственных структур. При этом значительная часть объектов имеет проектное и функциональное назначение, не востребованное на рынке. Все объекты капитального строительства можно разделить на 4 группы:

-

1) сооружения,

-

2) промышленные здания,

-

3) административные здания,

-

4) жилые здания.

Сооружения не могут менять свое функциональное назначение (к примеру мосты, дороги), остальные объекты меняют назначение в результате реконструкции и замены оборудования, в основном в пределах группы, хотя возможны варианты (например, в 1990-е годы из-за низкого уровня рождаемости многие детские сады были реконструированы в жилые дома и офисные центры). Для анализа сложившейся ситуации на рынке недвижимости немало разработано стратегий оздоровления экономики регионов, включая в том числе и горизонтальный анализ исследования, который мы связываем с исследованием структурных характеристик ряда строительных объектов. Сопоставляя объекты такого ряда, можно выявить и некоторые особенности освоения капитальных вложений для каждого из них. В частности, применяя экспертную систему, можно ранжировать объекты незавершенного строительства по очередности освоения капитальных вложений.

Следует отметить, что раньше подобным исследованиям уделялось мало внимания. Основные усилия ученых в этой области были направлены на совершенствование моделирования продолжительности строительства путем построения графиков на основе нормативных данных, с их корректировкой для реальных условий производства.

В настоящее время большое внимание стали уделять стоимостным показателям, характеризующим осуществление капитальных вложений. Так, например, в докторской диссертации В.М. Кирноса [2] на основе анализа фактических данных был сформулирован ряд моделей, учитывающих влияние организационно-технологических и экономических факторов на стоимость и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ. Построение таких моделей в какой-то степени можно отнести к поперечным методам анализа. В частности, в работе представлены уравнения регрессии, которые учитывают зависимость продолжительности реконструкции объектов в зависимости от выполнения объема строительно-монтажных работ. Вместо жестко определенных норм продолжительности реконструкции объектов предлагаются модели, которые позволяют более дифференцированно подходить к определению нормативных сроков и стоимости строительства. В качестве показателя, обобщающего интенсивность капитальных вложений, авторы работы [3] рассматривают характер распределения капитальных вложений за весь период строительства объекта.

Показатель распределения капитальных вложений ( а ) по совокупности строительных объектов, выполняемых строительными организациями, в частности, на территории Хабаровского края, авторы предлагают подсчитывать по следующей формуле:

m а = V -j, : KT

где m – количество работ, необходимое для строительства объекта;

k – капитальные вложения, необходимые для выполнения i -го вида строительномонтажных работ при строительстве j -го объекта;

K – капитальные вложения, связанные со строительством объекта в целом;

T – продолжительность строительства объекта;

t – продолжительность выполнения строительно-монтажных работ.

Для отдельного строительного объекта коэффициент распределения капитальных вложений ( а ) можно подсчитать по простейшей формуле:

K 1 + K 2 + ... + Kn

K ( n + 1)

где К 1, К 2, Кn – нарастающие объемы осваиваемых капитальных вложений на конкретном объекте (объемы незавершенного строительства);

К – сметная стоимость объекта;

n – количество равных периодов времени, на которые делится весь срок строительства;

С позиций кругооборота капитальных вложений коэффициент ( а ) на стадии преобразования их в основные фонды за период преобразования t может характеризовать интенсивность нарастания капитала или интенсивность использования объемов незавершенного строительства для выхода конечной строительной продукции.

Повышение интенсивности использования наращиваемых объемов незавершенного строительства для ввода в эксплуатацию основных фондов можно определить, сопоставляя 1-й, 2-й, 3-й и т. д. варианты инвестиционных проектов в следующем порядке:

a 1 > a 2 > a 3, (3)

где а – коэффициент распределения (нарастания) капитальных вложений при строительстве объекта.

В качестве эталона для оценки интенсивности использования объемов незавершенного строительства предлагается принять а = 0,5.

Как показывают исследования проектов производства работ, коэффициенты распределения капитальных вложений в незначительной степени отличаются от а = 0,5. Отсюда с небольшой долей погрешности для строительных объектов, продолжительность строительства которых составляет 1–1,5 года, эффективность сокращения объемов незавершенного строительства ( Энс ) при сокращении продолжительности производства строительно-монтажных работ можно рассчитать по формуле:

Э нс = Е н 0,5 К ( Т н – Т п ), (4)

где Ен – нормативный коэффициент эффективности или реальной рентабельности капитальных вложений, отвлеченных в незавершенное строительство;

0,5 – стандартный коэффициент распределения капитальных вложений, связанных с незавершенным строительством;

К – договорная цена строительного объ- екта со всеми компенсационными выплатами;

Тн и Тп – нормативный и планируемый сроки строительства объекта.

Для крупных промышленных и других объектов, сметная стоимость которых пре- вышает 150 миллионов рублей, а продолжительность строительства более 1,5 года, в экономической диагностике освоения капитальных вложений рекомендуется использовать коэффициент интенсивности (Кинт) образования незавершенного строительства как отношение планового или фактического коэффициента (ап или аф) к стандартному коэффициенту распределения капитальных вложений (ас):

Кинт = ап / ас ;

или

К инт = 2 а с , (5)

где ап – плановый коэффициент распределения капитальных вложений;

ас – стандартный коэффициент распределения капитальных вложений.

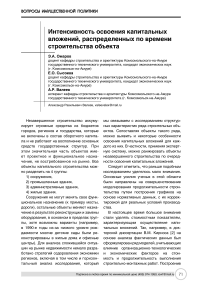

Интенсивный характер распределения капитальных вложений в незавершенном строительстве проявляется при Кинт меньше единицы, а экстенсивный характер – при Кинт больше единицы (см. рис.).

Коэффициент интенсивного распределения капитальных вложений (в нашей интерпретации – коэффициент нарастания) наиболее точно определяет интенсивный и экстенсивный характеры освоения капитальных вложений лишь при равной продолжительности строительства объекта. В других случаях рекомендуется применять методический прием, предложенный в формуле (5).

Изменение интенсивности нарастания капитальных вложений и сокращение продолжительности строительства объекта обусловливаются факторами, которые можно объединить в четыре группы:

-

1) повышение сборности и других технических характеристик конструкций и де-

время освоения капитальных вложений, Т

a – распределение капитальных вложений при стандартном коэффициенте распределения капитальных вложений а = 0,5

b – экстенсивный характер освоения капитальных вложений при Кинт > 1

c – интенсивный характер освоения капитальных вложений при Кинт < 1

Характер освоения капитальных вложений

талей, увеличивающих материалоемкость строительно-монтажных работ;

-

2) повышение степени совместимости строительно-монтажных работ при возведении строительного объекта в календарном времени;

-

3) концентрация средств производства и рабочей силы на одном строительном объекте;

-

4) более интенсивное использование производственного потенциала структурных подразделений строительных организаций, их средств производства и рабочей силы.

Из всех направлений повышения интенсивности освоения капитальных вложений наиболее простым считается концентрация средств производства и рабочей силы на строительном объекте.

Многие менеджеры считают, что повышение концентрации средств производства в такой же степени сокращает и продолжительность строительства объекта. При этом в теоретических разработках календарного планирования снижение интенсивности использования потенциала структурных подразделений строительных организаций, как правило, не рассматривается.

Так, например, в учебнике «Экономика строительства» [5, с. 124] сокращение продолжительности строительства считается фактором экономии накладных расходов без учета затрат, обусловивших сокращение продолжительности строительства в результате концентрации средств производства и рабочей силы. При этом излишняя концентрация в строительстве, как известно, в практике получила наименование «штурмовщина».

Чтобы конкретизировать условия получения экономического эффекта от сокращения продолжительности строительства объекта, следует иметь в виду, что такое сокращение должно быть получено за счет повышения интенсивности использования средств производства и рабочей силы. Такая методическая погрешность отмечается и в других учебниках и учебных пособиях.

Рассмотрим эту проблему исходя из следующих позиций. Любой период выполнения строительно-монтажных работ на объекте по интенсивности использования производственного потенциала структурного подразделения, выполняющего этот вид работ, можно разделить на следующие части:

-

• начальная;

-

• основная;

-

• завершающая.

Если интенсивность использования производственного потенциала на основной части периода выполнения работ принять за единицу, то в начальной и завершающей частях периода интенсивность составит 0,5 интенсивности основной части.

В строительстве повышение концентрации средств производства и рабочей силы связывается с бригадной и звеньевой формами организации труда. При повышении концентрации рабочей силы на одном объекте следует учитывать те организационные формы труда и производства, которые сложились в конкретной строительной организации. В этом случае коэффициент концентрации средств производства и рабочей силы ( Кк ) можно принимать со значениями, кратными определенной структурной ячейке структурного подразделения строительной организации (звену, бригаде). В зависимости от конкретных условий производства указанный коэффициент может принимать и другие значения, когда численность рабочих на объекте ниже, чем принятая в проекте производства работ, а также при недоукомплектованности бригад и звеньев, обслуживаемых строительными машинами.

Использование производственного потенциала структурных подразделений строительной организации, которые связаны с концентрацией средств производства и рабочей силы на строительном объекте, будет в какой-то степени снижаться из-за сокращения длительности основной части периода выполнения работ, так как длительность начальной и завершающей частей периода остается неизменной.

С некоторой погрешностью можно считать, что концентрация строительного производства прямо пропорционально увеличивает единовременные постоянные затраты, связанные с перебазировкой средств производства с объекта на объект и выполнением дополнительных строительномонтажных работ на объекте.

Далее, при концентрации средств производства и рабочей силы снижается уровень использования производственного потенциала структурных подразделений строительной организации, так как перебазирование и адаптация к новым условиям производства рабочей силы снижают ее производительность.

Используя карту критических соотношений, можно подсчитать потери прибыли подрядной организации при сокращении срока строительства объекта. В математической формулировке потери прибыли из-за недоиспользования производственного потенциала структурных подразделений в связи с их более частым перебазированием с объекта на объект можно подсчитать следующим образом:

Ус = а + вХ ;

У в = сХ ;

Пр = сХ – а – вХ ;

Пр = Х ( с – в ) – а , (6)

где Ус – уравнение себестоимости производства строительной продукции;

а – условно-постоянные к использованию производственного потенциала издержки производства;

в – условно-переменные к использованию производственного потенциала издержки производства (подсчитываются на один процент использования производственного потенциала);

Ув – уравнение выручки от реализации объема строительно-монтажных работ заказчику;

Пр – прибыль как разность выручки и себестоимости производства строительномонтажных работ;

Х – уровень использование производ- ственного потенциала, %;

с – выручка на один процент использования производственного потенциала.

В соответствии с принятым в настоящей статье разделением диагностических исследований на поперечные (структурные) и продольные (функциональные) рассматриваются и особенности распознавательного подхода к освоению капитальных вложений.

В первом случае в качестве объекта исследования выступает ряд программ освоения капитальных вложений, во втором исследуется одна программа по периодам ее завершения.

Такой подход позволяет методически отделить и теоретически обосновать самостоятельное значение исследования последовательного освоения капитальных вложений на отдельном строительном объекте.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

-

1) анализ литературных источников, действующих методик оценки эффективности капитальных вложений показывает, что распознавательный подход к освоению капитальных вложений на строительном объекте необходим для оценки общего состояния системы, обеспечивающей преобразование денежных средств заказчика в его основные фонды. Так, в качестве системообразующего критерия, характеризующего целенаправленность такой системы, принята интенсивность движения капитала на стадии освоения капиталообразующих инвестиций;

-

2) исследование интенсивности движения капитала при строительстве объекта базируется на предлагаемой (концептуально) авторами статьи модели силы, преобразующей капитальные вложения в основные фонды. Эта модель принимается во внимание при исследовании коэффициента распределения капитальных вложений на строящемся объекте;

-

3) графически движение капитала представляется линией освоения капитальных

вложений, которая отражает производственные отношения заказчика и подрядчика. При этом авторы выделяют интенсивный и экстенсивный характеры освоения капитальных вложений, определяют пропорциональность потерь заказчика и подрядчика по отношению к сокращению срока строительства и концептуально рассматривают технологические ограничения при концентрации сил и средств в ходе строительства объекта.