Интенсивность роста молодняка абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания

Автор: Эльжирокова З.Л., Краснова О.А., Тлецерук И.Р., Каиров В.Р., Улимбашев М.Б.

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 3 т.7, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - установить особенности роста телок и бычков, выращенных в подсосный период по системе «корова-теленок» с использованием пастьбы и в ее отсутствие при подкормке концентратами и сеном. От коров весеннего отела сформировано 4 группы новорожденных телят абердин-ангусской породы по 25 голов в каждой. В контрольные группы вошли бычки и телки, содержавшиеся в подсосный период на пастбищах, в опытные - сверстники животных из контрольных групп, без пастьбы с подкормкой концентратами и грубыми кормами. Все телята находились под матерями-кормилицами. У молодняка всех групп наиболее интенсивная скорость роста наблюдалась в первые месяцы онтогенеза, приходящиеся на подсосный период выращивания. За этот период у телок и бычков опытных групп среднесуточные приросты живой массы составили 975 и 1075 г соответственно, что выше значений, полученных от сверстников контрольных групп, в среднем на 134 г (Р > 0,999) и 181 г (Р > 0,999). Лидирующие позиции по этому показателю за весь период онтогенеза занимали бычки и телки без пастбищного содержания, которые превосходили сверстников, выращенных по системе отгонно-горного содержания в летний период на пастбищах, на 100 г (Р > 0,999) и 60 г (Р > 0,999) соответственно. К концу исследований наибольшее увеличение живой массы по сравнению со значениями при рождении зарегистрировано в группе бычков опытной группы - в 24,13 раза против 21,31 раза у сверстников контрольной группы. Различия между телками контрольной и опытной групп менее существенны, но, тем не менее, в пользу особей, которых в молочный период содержали без пастьбы с подкормкой сеном и концентратами.

Бычки, телки, абердин-ангусская порода, способ выращивания, живая масса, скорость роста

Короткий адрес: https://sciup.org/147244538

IDR: 147244538 | УДК: 636.223.1 | DOI: 10.15838/alt.2024.7.3.5

Текст научной статьи Интенсивность роста молодняка абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания

Достижение высокой интенсивности роста молодняка возможно лишь при условии создания комфортных условий, обеспечивающих реализацию генетического потенциала мясной продуктивности (Краснова и др., 2018; Улимбашев и др., 2019; Тагиров и др., 2021). В случае несоответствия технологии содержания требованиям организма животному приходится приспосабливаться к существующим условиям внешней среды посредством увеличения затрат энергии, ухудшения состояния здоровья, снижения резистентности, что, в конечном итоге, приводит к заболеваниям, снижению продуктивности и излишним затратам кормов на производство продукции (Улимбашев, Касаева, 2014; Поддубская, 2020; Сафронова и др., 2023).

Общеизвестно, что разные сезоны рождения телят влияют на интенсивность выращивания, так как данное обстоятельство в значительной степени предопределяет технологию содержания животных (Зеленков и др., 2018; Ковалева и др., 2020; Насамбаев и др., 2020). Сезон рождения является одним из основных паратипических факторов, оказывающих значительное влияние на рост и развитие животных, а также последующую продуктивность (Игнатьева и др., 2023). Бычки абердин-ангусской породы весенних и летних месяцев рождения, обеспеченные в первые месяцы индивидуального развития пастбищами, по интенсивности роста до годовалого возраста превосходили сверстников, рожденных в зимний период (Сидунов и др., 2022).

Установлены существенные изменения живой массы телят абердин-ангусской породы в первые шесть месяцев индивидуального развития, обусловленные высокими среднесуточными приростами в первые три месяца выращивания (899– 1440 г) и последующим закономерным снижением ввиду перехода на растительные корма (Портной, Липский, 2022).

Использование малозатратной интенсивно-пастбищной ресурсосберегающей технологии производства говядины путем экстенсивного доращивания в зимний период и интенсивного откорма бычков абердин-ангусской породы в течение двух пастбищных периодов позволяет реализовать бычков в 20-месячном возрасте с предубойной живой массой 502 кг и среднесуточным приростом за весь производ- ственный цикл 795 г (Зубенко, Лакомкин, 2018).

Разные технологии и способы содержания бычков в послеотъемный период оказали значительное влияние на мясную продуктивность. Так, в результате убоя бычков, выращенных в зимний период при привязной технологии, а летом путем организации нагула с подкормкой концентратами, получены более тяжеловесные туши (в среднем на 15,2–48,1 кг), нежели от сверстников из капитальных помещений, откормочных площадок и боксов круглогодового содержания со свободным выходом на выгульно-кормовые дворы (Козлова, Сударев, 2021).

Заслуживает положительной оценки организация кормления, разработанная в племенном заводе ООО «Спутник-Агро» Ленинградской области, которая позволяет активно и рационально использовать пастбища, а концентраты добавлять только при выращивании молодняка в зимний период. Применение культурных пастбищ, которые разделяются на участки, а также регулярной ротации дает возможность рационально использовать травостой и получать высокие среднесуточные приросты живой массы в летний период содержания (Козлов, Митрофанова, 2023).

Использование дифференцированных рационов кормления мясного скота по возрасту и планируемому приросту способствует более интенсивному росту телят, нежели выращивание по нормам кормления, но с уменьшением планируемого среднесуточного прироста с возрастом. К 8-месячному возрасту различия по живой массе достигли 32 кг, среднесуточным приростам – 290 г в среднем на одну голову (Мошкина и др., 2016).

Выращивание телят в молочный период с использованием разных технологий кормления способствует неодинаковой скорости роста. В результате применения в основном рационе наряду с сеном и ком- бикормом цельного молока по сравнению с заменителем (ЗЦМ) снижает затраты кормов на единицу прироста живой массы на 1,4% и повышает среднесуточный прирост живой массы на 3,7% (Радчиков и др., 2022).

Анализ более выгодного месяца отъема телят абердин-ангусской породы свидетельствует о том, что наиболее эффективным оказался отъем в возрасте 4 месяца, нежели в 6 месяцев. Несмотря на практически одинаковые значения живой массы и среднесуточных приростов нецелесообразно более продолжительное подсосное выращивание животных (Дедкова, Сергеева, 2023).

Сравнительный анализ роста молодняка при стойлово-пастбищной системе содержания с подкормкой в подсосный период сочными и концентрированными кормами и без таковой свидетельствует, что бычки, получавшие дополнительно корма, достигли к 15-месячному возрасту живой массы 384 кг против 335 кг при среднесуточном приросте 793 и 686 г соответственно (Приступа и др., 2020).

Себестоимость продукции мясного скотоводства можно значительно снизить путем увеличения удельного веса зеленых и пастбищных кормов в годовой структуре рациона (Инербаев и др., 2016).

Научная новизна исследования

Впервые в Северо-Кавказском федеральном округе в сравнительном аспекте изучена динамика роста молодняка абердин-ангусской породы, содержавшегося в подсосный период на пастбищах и без пастьбы.

Цель исследования – установить особенности роста телок и бычков, выращенных в подсосный период по системе «корова-теленок» с использованием пастьбы и в ее отсутствие при подкормке концентратами и сеном.

Для достижения цели исследований были поставлены следующие задачи:

– изучить динамику живой массы в возрастном аспекте;

– установить скорость и энергию роста в отдельные возрастные периоды и за весь производственный цикл выращивания;

– рассчитать коэффициент увеличения живой массы с возрастом по сравнению с массой при рождении.

Материал и методы исследований

Исследования проводились в ООО «Га-рант-Агро» Кабардино-Балкарской Республики, занимающемся разведением крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в период 2022–2023 гг.

Для изучения поставленной цели исследований от коров весеннего отела было сформировано 4 группы новорожденных телят абердин-ангусской породы по 25 голов в каждой. В контрольные группы вошли бычки и телки, содержавшиеся в подсосный период на пастбищах, в опытные – сверстники животных из контрольных групп, без пастьбы с подкормкой концентратами и грубыми кормами. Все телята находились под матерями-кормилицами. По достижении 7-месячного возраста и до конца исследований (18 месяцев) условия содержания молодняка всех групп были идентичными.

Для изучения живой массы молодняк взвешивали при рождении, в возрасте 3, 7,

10, 12, 15 и 18 месяцев. На основании полученных значений рассчитали среднесуточные приросты и коэффициент увеличения живой массы в отдельные возрастные периоды по сравнению с массой при рождении.

Полученный цифровой материал обработан методами вариационной статистики с использованием ПК офисного программного комплекса «Microsoft Office» и программы «Excel» с обработкой данных в «Statistica 6.0» («StatSoftInc»). Достоверность разности значений показателей устанавливали по критерию Стьюдента при трех уровнях вероятности (Р > 0,95; Р > 0,99; Р > 0,999).

Результаты исследований

О влиянии разных способов содержания в подсосный период выращивания на динамику живой массы молодняка можно судить по материалам, представленным в таблице .

Половой диморфизм по живой массе подопытных групп телят стал проявляться уже у новорожденного поголовья. Так, различия между контрольными и опытными группами телят разного пола варьировали в пределах 2,3–2,7 кг в пользу бычков (Р > 0,999). Внутриполовые различия между группами были недостоверными и незначительными (0,2 кг).

Таблица. Возрастные изменения живой массы подопытных групп молодняка, кг (X ± mx)

|

Возраст, месяц |

Группа |

|||

|

бычки |

телки |

|||

|

контрольная |

опытная |

контрольная |

опытная |

|

|

При рождении |

21,0 ± 0,25 |

20,8 ± 0,23 |

18,3 ± 0,22 |

18,5 ± 0,15 |

|

3 |

111,6 ± 1,07 |

132,8 ± 1,20 |

104,1 ± 0,36 |

122,1 ± 0,55 |

|

7 (205 дней) |

204,6 ± 0,85 |

241,3 ± 0,91 |

190,7 ± 0,97 |

218,5 ± 0,82 |

|

10 (303 дня) |

267,4 ± 1,67 |

316,0 ± 1,24 |

242,5 ± 1,18 |

272,5 ± 1,46 |

|

12 (365 дней) |

319,3 ± 1,56 |

369,0 ± 1,62 |

276,3 ± 1,51 |

307,7 ± 1,36 |

|

15 (456 дней) |

384,2 ± 1,75 |

436,7 ± 1,75 |

322,0 ± 2,05 |

355,3 ± 2,63 |

|

18 (547 дней) |

447,6 ± 9,2 |

502,0 ± 1,68 |

367,2 ± 1,65 |

400,4 ± 2,02 |

|

Источник: данные авторов. |

||||

В возрасте 3 месяца отличия в пользу бычков опытной группы в сравнении с контрольными сверстниками составили 21,2 кг, Р > 0,999, 7 месяцев – 36,7 кг, Р > 0,999. По телкам указанные различия в эти возрастные периоды составили 18,0 кг, Р > 0,999 и 27,8 кг, Р > 0,999 соответственно. Превосходство по живой массе телят опытных групп разной половой принадлежности связано с технологией без пастбищного выращивания в подсосный период, когда они потребляли наряду с молоком матери концентрированные корма и сено, в то время как особи опытных групп особей потребляли молоко и травостой пастбищных кормов. Вероятно, для получения необходимого количества питательных веществ телки и бычки контрольных групп должны продолжительное время передвигаться по пастбищу, затрачивая на это энергетические ресурсы, тогда как сверстникам опытных групп корма задавались в кормушки, что обеспечивало потребности в полном объеме.

В последующий анализируемый возрастной период (10 месяцев) разница по живой массе между контрольными и опытными группами бычков и телок значительно увеличилась, составив 48,6 кг (Р > 0,999) и 30,0 кг (Р > 0,999) соответственно. По-видимому, отбивка от матерей и резкий переход на корма растительного происхождения сильнее отразились на бычках и телках контрольных групп, на адаптацию желудочно-кишечного тракта которых требовалось значительно больше времени, нежели опытных групп, получавших в молочный период выращивания сено и концентраты. Указанная тенденция превосходства бычков и телок опытных групп над сверстниками контрольных групп сохранилась вплоть до окончания производственного цикла и составила по бычкам 54,4 кг, Р > 0,999, телкам – 33,2 кг, Р > 0,999.

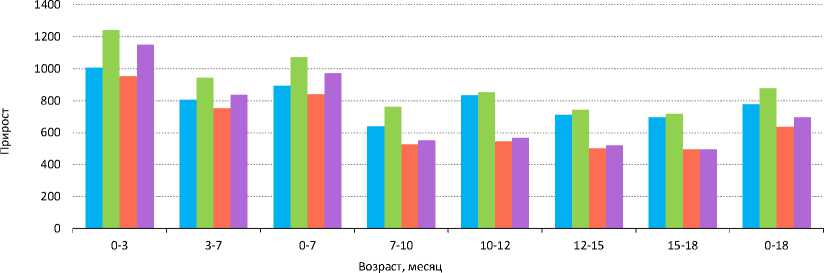

Для выявления интенсивности роста подопытного молодняка рассчитали среднесуточные приросты живой массы в отдельные возрастные периоды и за весь период исследований (рис. 1) .

У молодняка всех групп наиболее интенсивная скорость роста наблюдалась в первые месяцы онтогенеза, приходящиеся на подсосный период выращивания. За этот период у телок и бычков опытных групп среднесуточные приросты живой массы составили 975 и 1075 г соответственно, что выше значений, полученных от сверстников контрольных групп, в среднем на 134 г (Р > 0,999) и 181 г (Р > 0,999). В послемо-лочный возрастной период скорость роста молодняка всех групп закономерно снизилась в связи с исключением из рациона

■ контрольная (бычки) опытная (бычки) ■ контрольная (телки) ■ опытная (телки)

Рис. 1. Среднесуточные приросты живой массы молодняка контрольных и опытных групп, г

Источник: данные авторов.

молочных кормов, причем наибольшее снижение имело место в группах телок, нежели бычков.

В сравнении с предыдущим периодом среднесуточные приросты живой массы молодняка всех групп с 10 до 12 месяцев увеличились, более значительно у бычков – на 92–196 г против 16–17 г у телок. В дальнейшем (12–15 месяцев) бычки и телки опытных групп продолжали проявлять более высокий уровень среднесуточных приростов живой массы, однако различия несколько снизились и составили 31 г и 21 г соответственно. Превосходство опытных групп особей сохранилось и в конечный возрастной период производственного цикла.

В результате лидерство по значениям среднесуточного прироста живой массы за весь период онтогенеза было на стороне бычков и телок без пастбищного содержания в молочный период, которые превосходили сверстников, выращенных по системе отгонно-горного содержания в летний период на пастбищах, на 100 г (Р > 0,999) и 60 г (Р > 0,999) соответственно.

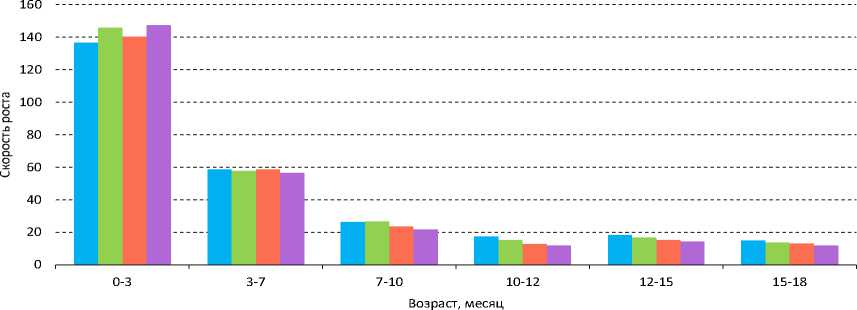

Энергия роста животных, выражаемая через относительную скорость роста, представлена на рис. 2 .

Из представленной диаграммы отчетливо видно характерное для животных воз- растное снижение энергии роста, которое в большей степени имело место у молодняка опытных групп, что, вероятно, объясняется их значительным превосходством над сверстниками контрольных групп в первые месяцы выращивания. Так, в возрасте от рождения до трех месяцев преимущество по относительной скорости роста бычков опытной группы составило 9,1 абс.%, телок – 7,5 абс.%. Начиная с трехмесячного возраста и до окончания молочного периода энергия роста подопытных групп телят мало между собой различалась и была практически на одном уровне (56,6–58,8%). В послемолочный период выращивания половой диморфизм по интенсивности роста значительно увеличился, достигнув 2,7–4,8 абс.%. При этом у бычков контрольной и опытной групп межгрупповые различия по относительной скорости роста отсутствовали, тогда как телки опытной группы уступали сверстницам контрольной группы на 1,9 абс.%. В последующие возрастные периоды наблюдается тенденция превосходства по анализируемому показателю особей контрольных групп, что, вероятно, объясняется их отставанием в начальный период онтогенеза.

Для подтверждения полученных результатов интенсивности роста установили простые коэффициенты роста, ха-

■ контрольная (бычки) ■ опытная (бычки) ■ контрольная (телки) ■ опытная (телки)

Рис. 2. Относительная скорость роста молодняка контрольных и опытных групп, %

Источник: данные авторов.

0-11 II IIIIII

3 7 10 12 15 18

Возраст, мес.

■ контрольная (бычки)

опытная (бычки)

контрольная (телки) ■ опытная (телки)

Рис. 3. Коэффициенты увеличения живой массы подопытных групп молодняка, раз Источник: данные авторов.

рактеризующие увеличение живой массы молодняка в разные возрастные периоды по сравнению с периодом новорожденно-сти (рис. 3) .

Независимо от половой принадлежности телята опытных групп в отличие от контрольных увеличили живую массу в трех- и семимесячном возрасте по сравнению с массой при рождении на большую величину – в 6,38–6,60 и 11,6–11,81 раза соответственно против 5,31–5,69 и 9,74– 10,42 раза у сверстников, содержавшихся на пастбище.

К годовалому возрасту масса телок и бычков опытных групп увеличилась в 16,63–17,74 раза, что на 1,53–2,54 раза выше, чем в контрольных группах.

К концу исследований наибольший прирост живой массы зарегистрирован в группе бычков опытной группы – в 24,13 раза против 21,31 раза у бычков – сверстников контрольной группы. Различия между телками контрольной и опытной групп хотя и были менее существенными, тем не менее, в пользу особей, которых в молочный период содержали без пастьбы с подкормкой сеном и концентратами.

Заключение

Выращивание молодняка абердин-ан-гусской породы в подсосный период без пастьбы с подкормкой сеном и концентратами в отличие от системы отгонно-горного содержания обеспечивает достижение телками и бычками более высоких весовых кондиций и интенсивности роста как в отдельные технологические периоды, так и за весь период производственного цикла.

В результате без пастбищного способа содержания в молочный период живая масса телят к концу технологического цикла увеличивается в 11,6–11,8 раза против 9,7–10,4 раза – у сверстников пастбищного содержания, производственного цикла – в 21,6–24,1 и 20,1–21,3 раза соответственно.

Список литературы Интенсивность роста молодняка абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания

- Дедкова А.И., Сергеева Н.Н. (2023). Оценка эффективности разных сроков отъема телят абердин-ангусской породы // Вестник аграрной науки. № 4 (103). С. 71–77. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.4.71

- Зеленков А.П., Зеленков П.И., Зеленкова Г.А., Пахомов А.П. (2018). Рост, развитие и оплата корма приростом молодняка красной степной породы в зависимости от сезона рождения // Проблемы развития АПК региона. № 3 (35). С. 101–104.

- Зубенко Э.В., Лакомкин В.А. (2018). Результаты использования абердин-ангусской породы в К(Ф)Х «Лакомкин В.А.» // Аграрный вестник Верхневолжья. № 4 (25). С. 48–54.

- Игнатьева Н.Л., Воронова И.В., Немцева Е.Ю., Зызарева Я.П. (2023). Развитие и продуктивные качества ремонтных телок в зависимости от сезона рождения // Ученые записки Казанской гос. академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Т. 255. № 3. С. 182–185. DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_182

- Инербаев Б.О., Рыков А.И., Дуров А.С., Борисов Н.В., Храмцова И.А. (2016). Новое технологическое решение для мясной фермы по производству диетической говядины // Сибирский вестник с.-х. науки. № 5 (252). С. 41–47.

- Ковалева Г.П., Бобрышова Г.Т., Лапина М.Н., Сулыга Н.В., Витол В.А. (2020). Влияние сроков случек на некоторые показатели воспроизводства в мясном скотоводстве // Известия Горского гос. аграрн. ун-та. Т. 57. № 1. С. 32–37.

- Козлов К.Д., Митрофанова О.В. (2023). Технологические аспекты разведения мясного скота в племенном заводе ООО «Спутник-Агро» Ленинградской области // АгроЗооТехника. Т. 6. № 4. DOI: 10.15838/alt.2023.6.4.5

- Козлова Т.В., Сударев Н.П. (2021). Мясная продуктивность и качество кожевенного сырья бычков абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания в условиях Тверской области // Аграрный вестник Верхневолжья. № 2 (35). С. 57–61. DOI: 10.35523/2307-5872-2021-35-2-57-61

- Краснова О.А., Хардина Е.В., Лошкарева М.В. (2018). Продуктивность крупного рогатого скота черно-пестрой породы при использовании природной кормовой добавки // Вестник Алтайского гос. аграрн. ун-та. № 4 (162). С. 111–115.

- Мошкина С.В., Михайлова О.А., Тормасова М.В. (2016). Эффективность различных схем выращивания молодняка специализированного мясного скота // Вестник мясного скотоводства. № 4 (96). С. 88–92.

- Насамбаев Е.Г., Ахметалиева А.Б., Нугманова А.Е., Досжанова А.О. (2020). Рост и развитие молодняка мясных пород в зависимости от породной принадлежности и сезона рождения // Известия Оренбургского гос. аграрн. ун-та. № 2 (82). С. 206–212.

- Поддубская Н.А. (2020). Показатели иммуногенетических особенностей естественной резистентности мясного скота в онтогенезе // Вестник Донского гос. аграрн. ун-та. № 4-1 (38). С. 40–46.

- Портной А.И., Липский К.А. (2022). Динамика продуктивных качеств телят абердин-ангусской породы, выращиваемых в КФХ «Весна-Агро» Горецкого района // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. № 25 (2). С. 3–10.

- Приступа В.Н., Колосов Ю.А., Торосян Д.С., Дороженко С.А. (2020). Некоторые зоотехнические и экономические аспекты интенсификации производства тяжеловесных говяжьих туш // Вестник Донского гос. аграрн. ун-та. № 2-1 (36). С. 17–22.

- Радчиков В.Ф., Глинкова А.М., Салаев Б.К., Марусич А.Г., Суденкова Е.Н. (2022). Выращивание телят в молочный период с использованием разных технологий кормления // Зоотехническая наука Беларуси. Т. 57. № 2. С. 28–35. DOI: 10.47612/0134-9732-2022-57-2-28-35

- Сафронова А.А., Джуламанов К.М., Герасимов Н.П., Дубовскова М.П. (2023). Гематологические параметры и гормональный профиль герефордских бычков разных генетических групп // Животноводство и кормопроизводство. Т. 106. № 2. С. 43–51.

- Сидунов С.В., Гуминская Е.Ю., Сидунова М.Н. [и др.] (2022). Интенсивность роста и развития молодняка абердин-ангусской породы белорусской селекции в зависимости от сезона рождения // Зоотехническая наука Беларуси. Т. 57. № 1. С. 125–133. DOI: 10.47612/0134-9732-2022-57-1-125-133

- Тагиров Х.Х., Николаева Н.Ю., Ишбердина Р.Р. (2021). Рост и мясная продуктивность молодняка герефордской породы в условиях юга Западной Сибири // Молочное и мясное скотоводство. № 2. С. 15–17. DOI: 10.33943/MMS.2021.78.96.003

- Улимбашев М.Б., Голембовский В.В., Вольный Д.Н. (2019). Состояние племенной базы мясного скотоводства Ставропольского края // Проблемы развития АПК региона. № 3 (39). С. 192–197.

- Улимбашев М.Б., Касаева М.Д. (2014). Хозяйственно-полезные признаки голштинизированного черно-пестрого скота под влиянием паратипических факторов // Фундаментальные исследования. № 3–4. С. 763–765.