Интенсивность структурных изменений в российской экономике: современные тенденции

Автор: Кусургашева Л.В., Черновол С.Н.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 9-1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается интенсивность структурных сдвигов в российской экономике в течение последних десяти лет. Дано краткое содержание гипотезы негативной структурной трансформации российской экономики в результате санкций. Рассчитан индекс Рябцева по структурам добавленной стоимости, занятости и инвестиций в основной капитал. Определено, что интенсивность изменений в отраслевой структуре не показывает устойчивой динамики после 2022 г. и не выходит за границы низкого уровня различий сравниваемых структур. Подтверждены большая стабильность структуры занятости по сравнению со структурой выпуска и отсутствие задела положительных структурных сдвигов в инвестиционной сфере. На основании динамики индексов Рябцева сделан вывод о том, что в целом за последнее десятилетие, в том числе и за период 2022–2024 гг., значимых структурных сдвигов в российской экономике не произошло. В то же время резкое увеличение значений индекса Рябцева по структуре ВДС в 2022 г. позволяет трактовать этот период как начало процесса структурной трансформации. Показано, что в основе гипотезы негативного структурного сдвига в российской экономике лежит игнорирование негативных последствий трансформационной деиндустриализации и активной роли государства в инициировании и осуществлении структурных преобразований экономики.

Индекс Рябцева, структурное изменение, структурный сдвиг, структурная трансформация, направленность структурных сдвигов, «обратная индустриализация», трансформационная деиндустриализация

Короткий адрес: https://sciup.org/142245746

IDR: 142245746 | УДК: 338.1

Текст научной статьи Интенсивность структурных изменений в российской экономике: современные тенденции

Мировая экономика продолжает меняться с возрастающей скоростью вследствие исчерпания потенциала глобализации в ее современной неолиберальной политико-экономической форме. Обусловленный этим переход к новому порядку сопровождается ростом фрагментации, нарастанием неопределенности и обострением геополитической ситуации. В данных условиях российская экономика столкнулась с острой необходимостью переформатирования по разным направлениям, уровням и элементам, главным из которых выступает структурно-технологическая трансформация сложившейся эволюционно хозяйственной системы.

Уверенный восстановительный рост экономики в 2023-2024 гг. с темпом, превышающим среднемировой уровень, свидетельствует не только о высокой адаптивности российского бизнеса и взвешенной макроэкономической политике, но и о сохранении потенциала факторов роста, в том числе со стороны его структуры [1, с. 70–71]. Однако, с другой стороны, очевидно, что эти факторы носят краткосрочный характер; в средне- и долгосрочной перспективе обеспечение экономической безопасности и качества роста будут определяться успешностью структурной трансформации, основанной на инвестициях и технологической модернизации отраслей экономики.

Анализу процессов структурных изменений, происходящих в российской экономике после начала СВО на Украине, посвящено довольно много публикаций. При этом сформировался широкий спектр мнений: от констатации факта масштабной структурной трансформации [2] и до отрицания таковой [3]. Исходя из этого, в статье ставится цель - оценить интенсивность структурных изменений с количественной стороны и дать качественную характеристику полученным результатам.

Материал и методы исследования

В связи с современными тенденциями структурного развития российской экономики интерес представляет бюллетень Департамента исследований и прогнозирования (далее ДИП) Банка России «О чем говорят тренды» (далее «Тренды»), выпу- щенный в апреле 2022 г. В нем было высказано предположение (гипотеза) о том, что в экономике после февраля 2022 г. началась структурная трансформация, в результате которой произойдет «обратная индустриализация» (уменьшение доли сектора услуг и увеличение доли инвестиционного сектора) с одновременным снижением технологического уровня производства в ряде отраслей [4]. По существу, речь идет о негативном (отрицательном) структурном сдвиге или деструктивной (отрицательной) трансформации экономики под влиянием беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями.

Содержание выдвинутой гипотезы представлено в бюллетене в виде четырех этапов (таблица 1).

Для того чтобы проверить гипотезу ДИП Банка России, в статье оценивается интенсивность сдвигов в структуре выпуска, инвестиций и занятости на протяжении последнего десятилетия.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы других официальных структур, научные публикации по теме исследования. Наряду с общенаучными методами и приемами исследования, в работе был применен метод эмпирического структурного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Методология и методика оценки структурных изменений представлены во многих работах отечественных авторов [5]. В них дается обоснование и описание системы показателей, с помощью которых можно дать содержательный анализ как самой структуры экономики, так и ее динамики. В подсистеме интегральных показателей структурных сдвигов выделяется индекс Рябцева, имеющий некоторые преимущества перед другими сводными индексами, главным из которых является наличие шкалы оценивания меры существенности (значимости) структурных сдвигов (таблица 2) [6, с. 71-72].

Величина индекса Рябцева, как видно из таблицы 2, заключена в интервале от 0 до 1, и при этом чем больше индекс, тем больше различия сравниваемых структур.

Таблица 1

Этапы структурной трансформации российской экономики в условиях санкций (гипотеза ДИП Банка России)

Источник: составлено авторами на основе [4].

|

Этапы |

Содержание |

|

I |

– разрыв многих устоявшихся технологических, производственных и логистических цепочек; – общее снижение технической эффективности и ухудшение финансового положения компаний; – падение (спад) производства |

|

II |

|

|

III |

– увеличение доли промышленности в структуре экономики;

– снижение экологичности производства;

|

|

IV |

– завершение структурной перестройки, достижение нового равновесия и развитие на новой, менее совершенной технологической базе, постепенный возврат к прежним технологическим уровням; – возможность локальных технологических прорывов по отдельным направлениям |

Таблица 2

Шкала оценивания меры существенности структурных различий по индексу Рябцева

|

Интервал значений |

Характеристика меры структурных различий |

|

0,000–0,030 |

Тождественность структур |

|

0,031–0,070 |

Весьма низкий уровень различий структур |

|

0,071–0,150 |

Низкий уровень различий структур |

|

0,151–0,300 |

Существенный уровень различий структур |

|

0,301–0,500 |

Значительный уровень различий структур |

|

0,501–0,700 |

Весьма значительный уровень различий структур |

|

0,701–0,900 |

Противоположный тип структур |

|

0,901 и выше |

Полная противоположность структур |

Источник: [6, с. 71–72].

Формула для подсчета индекса выглядит следующим образом:

K P z i = 1 ( X t - X t - 1 ) 2

' ^3xt+xt-1)2, где xt - доля i-го элемента в общей совокупности в период t, xt - 1 - доля i-го элемента в общей совокупности в период t – 1, n – количество элементов совокупности.

Произведем расчет индекса Рябцева в период с 2015 по 2024 год (год к году) по официальным данным Росстата о произведенном ВВП, балансе трудовых ресурсов и инвестициям в основной капитал. Исходным годом, используемым в расчетах, т.е. t - 1 в приведенной выше формуле, выступает 2014 г.

Как известно, произведенный ВВП или ВВП, рассчитанный производственным методом, представляет собой валовую добавленную стоимость (ВДС) всех отраслей (видов экономической деятельности) в основных ценах, суммированную с чистыми налогами на товары. ВДС, создаваемая в различных видах экономической деятельности, традиционно используется в абсолютном большинстве работ, исследующих структурную динамику, в качестве эквивалента структуры произведенного ВВП, поскольку «различия между этими структурами крайне незначительны и существенного влияния на получаемые оценки не оказывают» [7, с. 510]. С целью снижения влияния инфляции при расчете индекса Рябцева взяты данные о ВДС в постоянных ценах (в ценах 2021 г.).

Баланс трудовых ресурсов, содержащий сведения о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности, является основой для расчета интенсивности сдвигов по структуре занятости, которая предоставляет возможность дать оценку того, подкрепляются ли и в какой мере структурные изменения выпуска перемещением трудовых ресурсов между отраслями [8, с. 15]. Интуитивно понятно, что изменения в структуре занятости выступают следствием изменений структуры производства и выпуска, причем, первые имеют лаг по отношению ко вторым. Этот лаг вытекает из необходимости подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями производства [7, с. 506]. Кроме того, следует учитывать специфическую реакцию российского рынка труда на изменение экономической конъюнктуры. В частности, утверждается, что распределение занятости по сферам деятельности более стабильно по сравнению со структурой выпуска [8, с. 15-16].

Еще один рассчитываемый показатель – индекс интенсивности структурного сдвига по инвестициям в основной капитал – не только отражает происходящие сдвиги в структуре экономики России, но и позволяет судить об их потенциале в будущем:

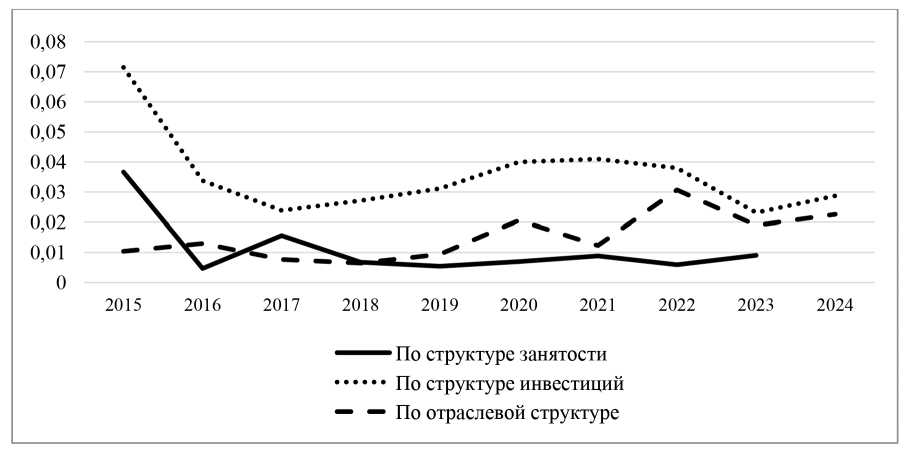

«При состоянии, близком к экономическому равновесию, именно текущие изменения в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал обеспечивают изменения структуры экономики» [8, с. 16]. Динамика индекса Рябцева, рассчитанного по структуре добавленной стоимости, структуре занятых и структуре инвестиций в основной капитал, представлена в таблице 3 и на рисунке.

Как показывают расчеты, значение индекса Рябцева по структуре добавленной стоимости видов экономической деятельности за период 2015-2024 гг. изменяется в пределах от 0,0065 (2018 г.) до 0,0307 (2022 г.). Это свидетельствует о весьма низких уровнях различия структур и даже их тождественности (таблица 2).

На рисунке явно выделяются два года с пиками в динамике индекса Рябцева: интенсивность сдвигов возросла с 0,0094 в 2019 г. до 0,0206 в 2020 г. (рост в 2,1 раза) и с 0,0123 в 2021 г. до 0,0307 в 2022 г. (рост в 2,5 раза). Рост интенсивности сдвигов в 2020 г. и в 2022 г. был вызван, соответственно, ковидным и санкционным кризисами, которые, как всякий кризис, характеризуются ускорением структурных изменений [8, с. 17]. Отметим также снижение интенсивности сдвига в 2023 г., что говорит об отсутствии устойчивой тенденции и возвращении к предыдущей траектории.

С точки зрения изменений в отраслевой структуре, произошедших после февраля 2022 г., необходимо отметить сокращение доли добывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли: в 2024 г. по отношению к 2021 г. первая уменьшилась на 1,24%, вторая - на 1,27%. Виды деятельности, доля которых увеличилась: обрабатывающая промышленность (+ 0,71%), строительство (+ 0,46%), финансы и страхование (+ 1,02%) государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (+ 1,15%) [9].

Таблица 3

Индекс интенсивности структурных сдвигов (индекс Рябцева)

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

По отраслевой структуре |

0,0104 |

0,0130 |

0,0077 |

0,0065 |

0,0094 |

0,0206 |

0,0123 |

0,0307 |

0,019 |

0,0226 |

|

По структуре занятости |

0,0366 |

0,0047 |

0,0156 |

0,0068 |

0,0054 |

0,0070 |

0,0089 |

0,0060 |

0,0091 |

– |

|

По структуре инвестиций |

0,0714 |

0,0338 |

0,0239 |

0,0271 |

0,0312 |

0,0400 |

0,0410 |

0,0380 |

0,0232 |

0,0287 |

Источник: рассчитано авторами на основе [9]

Индекс интенсивности структурных сдвигов Источник: составлено авторами на основе [9]

Сравнение интенсивности структурных сдвигов в последние три года и предшествующего периода показывает их ускорение, что объясняется низкой исходной базой: интенсивность структурных сдвигов выпуска по видам экономической деятельности в период до 2020 г. была на крайне невысоком уровне. При этом отмечался процесс последовательного сближения структуры российской экономики со структурой развитых сырьевых стран (Австралия, Канада, Норвегия) [8, c. 21].

Колебания индекса интенсивно-сти структурных сдвигов по занятости также демонстрируют тождественность и весьма низкий уровень различий структур. И при этом, начиная с 2017 г., индекс находится практически на одном уровне. Это подтверждает тезис о стабильности распределения занятости по сферам деятельности. Обращает на себя внимание рост интенсивности структурных сдвигов по занятости в 2017 г., а также небольшое снижение ее в 2022 г. как реакция на спад в производстве добавленной стоимости с лагом в два года.

Индекс Рябцева по доле инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности также не подтверждает наличие существенных различий в их структуре по годам. Хотя его значения ожидаемо выше, чем у аналогичных индексов по структуре ВДС и структуре занятости, его динамика скорее следует за дина- микой структурных изменений в производстве, а не опережает ее.

Необходимо подчеркнуть, что малое значение индексов структурных сдвигов, рассчитанных год к году, еще не говорит о том, что структура экономики не претерпевает существенных изменений. Это связано с тем, что последние являются результатом не только краткосрочных шоков, но и постепенного накопления изменений за ряд лет. По этой причине рассчитаем кумулятивные индексы Рябцева за исследуемый период.

Сравнение 2024 с базисным 2014 г. по шкале меры существенности структурных различий оценивается как низкий (по ВДС и инвестициям) и весьма низкий (по занятости) уровень различия структур: индекс Рябцева по структуре добавленной стоимости составил 0,079; по занятости – 0,069; по инвестициям - 0,097. Это означает, что накопленных изменений в отраслевой структуре оказалось недостаточно для инициации существенных структурных сдвигов в ней.

Результаты расчетов индексов интенсивности структурных сдвигов, на первый взгляд противоречат содержащемуся в некоторых исследованиях выводу о масштабном структурном сдвиге, произошедшем в 2022-2024 гг. Так, авторитетные эксперты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, анализируя развитие российской экономики в этот период, констатируют, что «за два года в экономике России произошли структурные изменения, на которые в обычных условиях потребовалось бы около 10 лет. <…> Основные направления структурных сдвигов, произошедшие в 2022-2024 гг., были связаны со снижением значимости экспорта углеводородов для экономической динамики; увеличением вклада инвестиций и государственного спроса; ростом значимости для экономики реального сектора; уменьшением роли сырьевого комплекса в формировании ВВП» [2, с. 6].

Согласимся с тем, что в указанный период в экономике России произошли довольно серьезные изменения в структуре экономики, однако выразим сомнение, что их можно охарактеризовать как произошедшую в реальности структурную трансформацию.

В статье О.В. Буклемишева, в которой высказывается поддержка тезиса ДИП Банка России о неизбежности негативной структурной трансформации российской экономики, выделено два имеющихся в отечественной литературе подхода к трактовке структурной трансформации: традиционный (узкий) и широкий. Традиционный подход предполагает «… масштабные, продолжительные и относительно редкие изменения в макроотраслевой структуре экономики, т.е. в пропорциях между сельским хозяйством (в широком смысле - первичным сектором), промышленностью (вторичным сектором) и сектором услуг (терциарным сектором)» [10, с. 42]. В этом смысле на Западе обычно исследуется взаимосвязь между ростом, развитием и структурными изменениями. По мнению автора, российские исследователи применяют более широкую трактовку, в соответствии с которой под структурной трансформацией понимаются любые изменения пропорций экономической системы [10, с. 44]. На наш взгляд, это не совсем адекватная интерпретация взглядов российских исследователей.

Анализ работ, посвященных структурной тематике, показывает, что во многих из них различаются понятия структурных изменений и структурных сдвигов: «Структурное изменение - это некое, даже совсем небольшое по величине изменение соотношения между элементами системы, происходящее под влиянием телеологических и генетических причин. Структурный сдвиг – это такое структурное изменение, которое рельефно демонстрирует существенное изменение соотношения между элементами на оцениваемом интервале времени» [11, с. 72]. Несмотря на то, что критерий масштабности (глубины) структурных изменений в данном случае не определен и у разных авторов может пониматься по-разному, структурную трансформацию ассоциируют именно со структурными сдвигами, а не с любыми изменениями пропорций экономической системы.

Кроме того, большинство российских авторов связывают структурные сдвиги с качественным изменением взаимосвязей между сопоставимыми элементами экономической системы, обусловленным неравномерной динамикой соотношения их количественных характеристик [12, с. 10], то есть, по существу, с изменением качества самой системы под влиянием накопления количественных изменений в ней.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что структурные изменения в российской экономике действительно происходят (динамика индекса Рябцева это наглядно демонстрирует), но в то же время они не достигли того предела, когда количественные изменения привели бы к модификации основных характеристик действующей модели развития. Представляется поэтому, что на текущий момент изменения в структуре российской экономики не являются трансформационными по своей сути.

Необходимо также подчеркнуть, что количественные показатели структурных сдвигов не измеряют их качества и поэтому не могут служить основой для определения того, в каком направлении - позитивном или негативном - идут структурные изменения. В литературе отмечается, что «в принципе возможно построение показателя структурных сдвигов, имеющего определенный знак. В частности, если можно указать некоторую эталонную структуру, то структурные изменения, связанные с приближением к эталону, можно рассматривать как положительные, а изменения, ведущие к удалению от эталона – как отрицательные» [13, с. 24]. При этом эталонная структура задается субъективно, что, с одной стороны, снижает эври-стичность предлагаемого метода, а с другой – позволяет сделать некоторые выводы относительно глобального тренда развития экономических систем.

Как было отмечено выше, в «Трендах» направленность структурных сдвигов после февраля 2022 г. определена как «обратная индустриализация» с увеличением доли промышленности в структуре экономики и переходом на более низкую технологическую траекторию. Это трактуется как отрицательный структурный сдвиг или негативная структурная трансформация экономики. Очевидно, что в данном случае в качестве эталона принимается вектор общественно-экономического прогресса человечества, понятый как поступательное развитие общества от доиндустриаль-ной стадии к индустриальной и далее – к постиндустриальной.

Представляется, что в такой трактовке направленности структурной трансформации российской экономики не учитываются два важных аспекта, связанных со спецификой этапа, на котором она находится.

Во-первых, гипотеза об «обратной индустриализации» российской экономики как негативном структурном сдвиге основывается на игнорировании реального уровня деиндустриализации, произошедшей в результате трансформационного спада и не преодоленной до сих пор.

Деиндустриализация традиционно определяется как процесс сокращения доли промышленности в ВВП и занятости при увеличении доли сферы услуг. О.С. Сухарев, один из известных российских экономистов в области технологических и структурных изменений, выделяет два типа деиндустриализации: эволюционный и трансформационный. Эволюционный тип, по его мнению, сопровождается повышением технологичности, наукоемкости производства и ростом в связи с этим производительности обрабатывающих видов деятельности. Трансформационный тип связан с упрощением технологических операций, снижением глубины переработки сырья и уровня сложности конечной продукции, понижением квалификации работников, ростом импорта промышленных изделий [14, с. 3-4]. В России, в отличие от промышленно развитых стран Запада, деиндустриализация проходила по трансформационному типу, и уже это обусловило ее большую глубину в смысле развала научно-производственной сферы, особенно в обрабатывающих отраслях, с одновременным усилением сырьевой специализации экономики [15, с. 70]. Поэтому существует настоятельная необходимость перехода к неоиндустриальной парадигме развития, которая включает в себя, во-первых, модернизацию базовых отраслей обрабатывающего и минерально-сырьевого секторов на основе их технологического перевооружения, автоматизации, цифровизации и экологизации производственных процессов, и, во-вторых, создание индустрий нового технологического уклада (ядерная, электронная промышленность, приборостроение, ракетно-космическая промышленность, авиа-, станко-, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, информационно-коммуникационный сектор) [16, с. 190]. В этом смысле неоиндустриализацию можно представить как «обратную» или «повторную» индустриализацию, однако она в данном случае не будет носить характер негативного структурного сдвига.

Во-вторых, гипотеза об «обратной индустриализации» как негативном структурном сдвиге идеологически базируется на концепте свободного рынка с минимальной ролью государства. В «Трендах», в частности, подчеркивается, что «… успех адаптации и последующей структурной трансформации экономики в первую очередь зависит от предпринимательской активности . Поэтому стратегическая задача государства состоит в том, чтобы всячески ее поддерживать. Это предполагает масштабную экономическую либерализацию, радикальное снижение госрегулирования и контроля, уменьшение налогового бремени (за исключением рентных налогов)» [5, с. 13].

Высказанная в «Трендах» гипотеза, очевидно, отражает консенсусную позицию ЦБ относительно вектора развития российской экономики в условиях продолжения санкционного давления на нее, хотя во всех бюллетенях ДИП подчеркивается, что выводы и рекомендации, содержащиеся в них, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. Однако, анализ программных документов Банка России и выступлений его руководства показывает, что по крайней мере в отношении идеологии проводимой мегарегулятором политики его аналитики придерживаются общей неолиберальной концептуальной рамки. Так, Председатель Банка России в своем недавнем выступлении в Государственной Думе еще раз подчеркнула абсолютную, фундаментальную ценность макроэкономической стабильности [17]. Это означает, кроме всего прочего, устранение мегарегулятора от задач структурной перестройки экономики, поскольку политика макроэкономической стабилизации противоречит структурным преобразованиям, как минимум, в двух аспектах: «… во-первых, она ориентирована на относительно короткий срок, а структурные преобразования охватывают, как правило, значительный интервал времени. Во-вторых, ее критериальная основа абсолютно не совпадает с принципами, описывающими структурные сдвиги в экономике и устанавливающими мероприятия, пригодные для управления ими» [18].

Преодоление чрезмерной деиндустриализации путем неоиндустриализации, отказ от политики макроэкономической стабильности и проведение политики новой индустриализации - вот путь к прогрессив ной структурной трансформации российской экономики.

Заключение

Рассчитанный в ходе исследования индекс Рябцева по структуре ВДС по видам экономической деятельности, структуре занятости и структуре инвестиций в основной капитал показал неустойчивую динамику структурных изменений за последние три года при их ускорении в 2022 г. Это говорит о том, что российская экономика вошла в фазу структурной трансформации, однако, устойчивый тренд качественного преобразования экономической системы пока еще не сформировался. Тем самым не получает верификации и гипотеза о негативном структурном сдвиге российской экономики под влиянием санкций. Вероятность его осуществления снижается путем проведения государством активной структурной политики в виде проведения политики новой индустриализации.