Интерактивное пространство медиаполитического дискурса: коммуникативный и мультимодальный аспекты

Автор: Шамне Николай Леонидович, Петрова Анна Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков

Статья в выпуске: 3 (22), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье изучаются проблемы коммуникации с двух точек зрения: а) классического конверсационного анализа процесса интеракции; б) категории мультимодальности, которая по-новому интерпретирует коммуникацию в целом, обнаруживает новые единицы общения и их функционирование в масс-медийном дискурсе. Многоаспектные теоретические модели речевого поведения индивидуума в пространстве медиаполитического дискурса разрабатываются и апробируются на видеоматериале, позволяющем исследовать сложные микроединицы интеракции, включающие вербальные и невербальные составляющие, которые закрепляются термином «мультимодальный знак». Концепты интеракционного пространства и интеракционного ансамбля являются ключевыми при осмыслении субструктур коммуникации. В исследовании политического ток-шоу зафиксировано два вида интеракционных пространств: 1) первичное, образуемое всеми присутствующими в телестудии, включая зрителей, непосредственных участников ток-шоу - гостей, модератора, видеооператора и других людей, находящихся в данный отрезок времени в студии записи; все они образуют определенные телесно-пространственные констелляции; 2) вторичное, образуемое телекамерой для людей, не находящихся в данный момент в студии и квазиучаствующих в обсуждении проблемы. Видеокамера-сигнификант, генерирующая первичное интеракционное пространство, создает интеракционные диады, триады и более крупные единства с включением речевого, жестового и телесного модулей коммуникации, то есть телесно-пространственные констелляции. Интеракционное пространство упорядочено интер- и интраперсональными связями, которые представляют собой процесс координации, где вербальная активность коммуникантов непременно сопровождается симультанно-рефлексивными неакцентированными действиями невербального характера. Мультимодальная перспектива изучения процесса интеракции не только выступает продолжением метода конверсационного анализа коммуникации, но и меняет акценты исследования общения как социального действия, вычленяет новые концепты в дискурсивном конструировании социального мира.

Конверсационный анализ процесса интеракции, мультимодальная концепция интеракции, интеракционное пространство, интеракционный ансамбль в пространстве интеракции, мультимодальный комплекс, мультимодальный знак, мультифокусные профили участников интеракции

Короткий адрес: https://sciup.org/14970221

IDR: 14970221 | УДК: 8142:316.454.52 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.3.5

Текст научной статьи Интерактивное пространство медиаполитического дискурса: коммуникативный и мультимодальный аспекты

DOI:

Появление и развитие мультимодальной концепции интеракции (G. Jefferson, A. Kendon, L. Mondada, H. Hausendorf, H. Sacks, E.A. Schegloff, A.E. Scheflen, R. Schmitt) связано, прежде всего, с осмыслением участия человека в коммуникативном действии. При этом коммуникативное действие как действие социальное рассматривается не только с позиции антропологической парадигмы, но с применением этнометодологического концепта, включающего различные методы и методики изучения механизма речевого взаимодействия индивидов, принадлежащих к разным этносам и культурам [13].

Традиция этнографии речи легко угадывается в системах коммуникативных переменных, типичных для конверсационного анализа (см., например, работы D. Hymes, J. Gumperz, H. Henne, H. Rehbock). Вместе с тем не следует забывать, что речевое общение – это конститутивный фактор социальной жизни, следовательно, стремление объяснить типологические свойства дискурса или языковой коммуникации социальными свойствами группы может привести к возникновению «порочного круга», так как качественные признаки группы формируются и воспроизводятся в процессе коммуникации, а любая социально-культурная группа – это порождение, продукт коммуникации.

Важные для последующего развития теории дискурса выводы делает М.Л. Макаров, проведя опыт интерпретативного дискурс-ана-лиза. Они касаются таких ключевых концептов, как:

– обмен коммуникативными ходами;

– коммуникативные роли участников общения;

– коммуникативные роли тех, кто в данный момент не принимает участия в «говорении».

Обмен, по мнению исследователя, не должен рассматриваться как формальное двуединство обоюдонаправленных актов, и следовательно, новое функционально-смысловое определение данной единицы допускает коллективное авторство обмена тремя и более коммуникантами в трех и более ходах, которые представляют собой «минимальный» переговорный блок, поддерживающий необходимый уровень интерсубъективности. Репертуар коммуникативных ролей оказывается шире и разнообразнее, чем просто «говорящий», «адресат» и «слушающий». Важно, на наш взгляд, признание интеракционного значения тех, кто в данный момент не принимает участия в «говорении». Все это существенно меняет регулятивные и метакоммуникативные аспекты дискурса, увеличивая полифункциональность его элементов (подробнее см.: [4, с. 215, 242]).

Не трудно заметить, что речь все же идет о вербальной ипостаси дискурсивных практик, хотя в системе транскрипции устного дискурса существует запись невербальных компонентов. Тем не менее исследователи речевого дискурса предпочитают осторожную избирательность в качестве наиболее оптимальной стратегии, объясняя это тем, что, во-первых, экстралинг-вистические элементы трудно систематизировать, во-вторых, существует методологическая опасность «растворения» анализа речи в описании ситуации. Однако следует помнить, что всякое ограничение экстралингвистического компонента влечет за собой и исследовательскую субъективность, сопровождающуюся сбоями в механизме каузальной атрибуции.

Концепция мультимодальной интеракции развивает конверсационный анализ таким образом, что вербально упорядоченные структуры не занимают более главенствующего положения в любой интерактивной деятельности, но последняя предстает как сложный комплекс модально обусловленных упорядоченных структур или интерактивных модальностей, при этом вербальные средства оказываются органично вписанными в данный контекст.

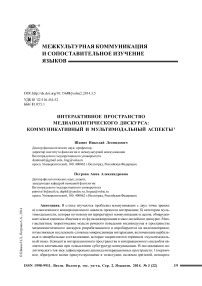

В соответствии с темой исследования мы исходим из признания того, что простран- ство является составным элементом мультимодальной комплексности интеракции. Это положение отражено на рисунке 1, на котором обобщенно представлено актуальное состояние исследовательской проблемы.

При изучении категории пространства как ресурса интеракции в аспекте мультимодальности важны следующие праксеологические приоритеты и теоретико-методологические подходы:

– пространство имеет двойственный характер и представляет собой, с одной стороны, предпосылку, а с другой – результат интеракции (также по проблеме см.: [8]);

– пространство «мультимодально» организовано и является мультимодальным ресурсом обеспечения интеракции, следовательно, одним из принципов его исследования должна быть мультифокусная ориентация на реконструкцию пространствоорганизующих структур и порождающих механизмов любой коммуникации;

– интеракционное пространство упорядочено интер- и интраперсональными связями, которые представляют собой процесс координации, где вербальная активность коммуникантов непременно сопровождается симультанно-рефлексивными неакцентированными действиями невербального характера (также по проблеме см.: [5]);

Рис. 1. Актуальное состояние исследования интеракций 2

Примечание. Источник: [12].

– основной единицей интеракции является мультимодальный комплекс, который выражается комбинацией вербально-невербальных кодов в реализации смыслов в процессе общения; вербально-невербальные коды представляют собой единицы построения модальных уровней, которые в обязательном порядке сопровождают любой акт коммуникации; основным принципом существования и реализации такого комплекса служит принцип си-мультанности (также по проблеме см.: [7]);

– предпосылкой и базой совместного конструирования участниками интеракции личностно-пространственных структур выступает координация – основа вербального обмена, пространственно-временного выравнивания связей коммуникантов друг с другом и согласования во время трансакции таких модальностей, как проксемика, вербалика, жестика.

Пространство систематически используется не только в определенных фазах развития интеракции, но и применяется при решении специфических задач, локально появляющихся в условиях протекания любого общения.

В процессе мультимодального взаимодействия коммуниканты – «фокусные личности» – последовательно реализуют ряд стратегий, которые находят свое непосредственное выражение в конкретных тактических ходах и частных приемах как на вербальном, так и на невербальном уровнях коммуникации.

Исследуя интерактивное пространство телевизионного ток-шоу – разновидности медиаполитического дискурса – c позиции конверсационного анализа коммуникации, следует выделить его основные признаки: асимметрию субъектов общения на экологическом, когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях; образную репрезентацию партнеров по общению в субъективном пространстве восприятия. Коммуникатор создает коммуникативное сообщение (далее – КС), достраивая в ментальном плане образ Зрителя до целостного образа, и, основываясь на этом образе, строит сценарий КС. В процессе порождения коммуникативного сообщения в его содержание и форму закладываются как образ Автора в качестве партнера по общению, так и образ Зрителя, существующий у Автора. Зритель вступает в коммуникативный акт с Автором через восприятие, декодирование смыслового контекста сообщения и по- стигает заложенный в него образ Автора, достраивая этот образ в идеальном плане.

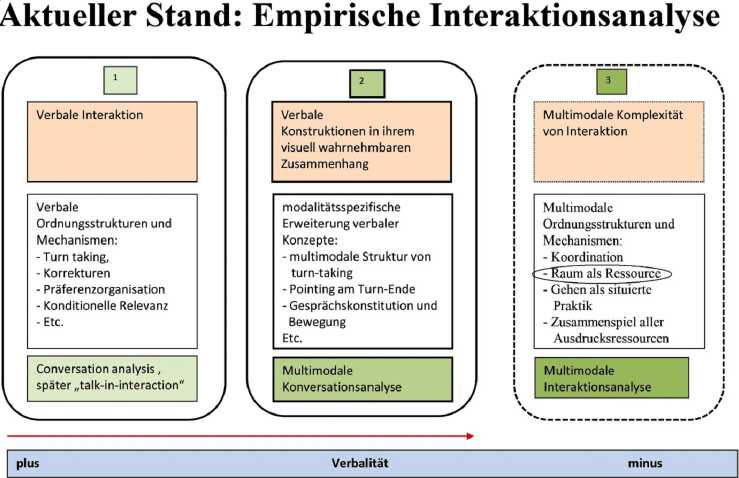

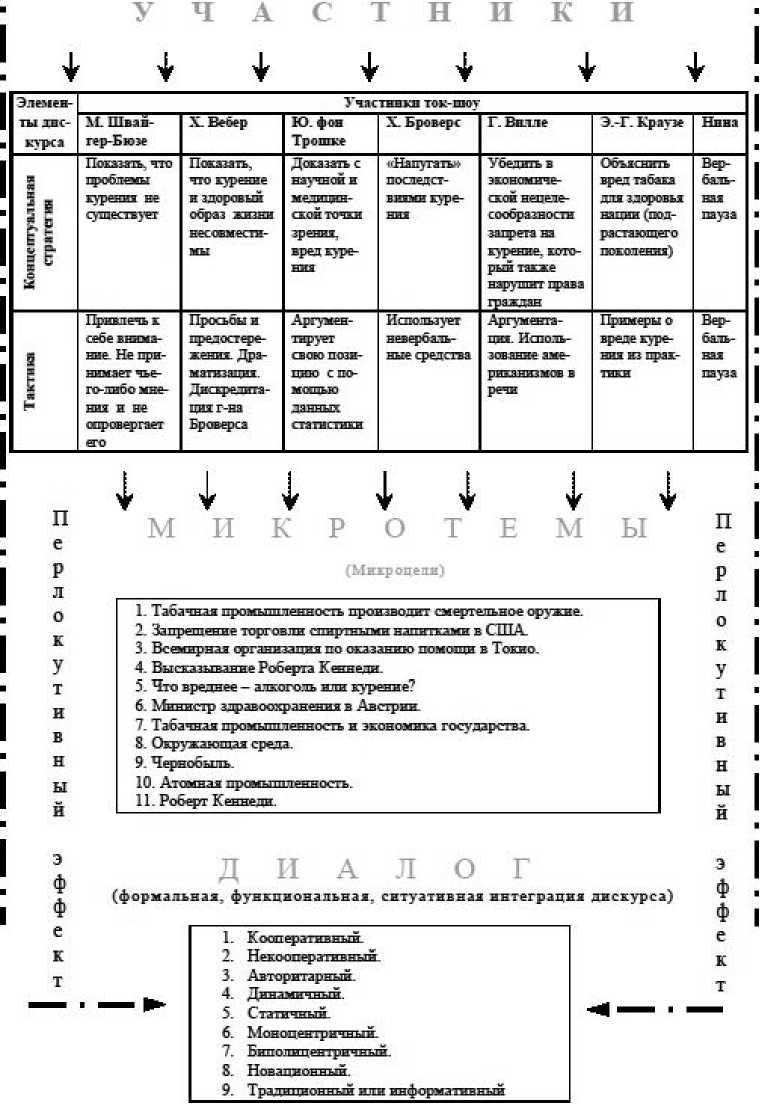

Рассмотрим стратагемно-тактическое развертывание интеракции в коммуникативном пространстве общественно значимого ток-шоу «Nachtclub», тема которого «Das Recht auf die Zigarette oder Raucher raus?» (запись от 05.09.1998, продолжительность – 90 минут, общее количество реплик в транскрипте – 3 779; Sprachkorpora IDS, Diskursnummer 4050.206. URL: 3. Результаты интерпретативного дискурс-ана-лиза ток-шоу представлены на рисунке 2.

Представим этнографический протокол ток-шоу и фрагмент транскрипта телебеседы.

Этнографический протокол ток-шоу: а) тема обсуждения : «Право на сигареты, или “Курильщики – вон!”?»; б) история группы : в передаче принимают участие восемь человек, среди которых есть курящие и некурящие (Герхард Фукс (FU) – модератор; Моника Швай-гер-Бюзе (SB) – коммерсант и курильщица; Хельмут Вебер (WE) – доктор в области производственной медицины и здравоохранения; профессор Юрген фон Трошке (TR) – автор книги «Курение»; Хайнц Броверс (BR) – участник первой конференции по курению; Гюнтер Вилле (WI) – представитель табачной промышленности; Эрнст-Гюнтер Краузе (KR) – школьный учитель, выступающий о вреде курения; Нина (NM) – представитель общественности); в таком составе участники ток-шоу встречаются первый раз, в) культурный контекст : участники ток-шоу заняты в различных областях деятельности, например в коммерции, здравоохранении, производственной медицине, литературной деятельности, табачной промышленности; каждый в соответствии с социальной ролью потенциально имеет свою активную позицию по отношению к курению, что способствует развитию многопланового диалога, включающего в себя несколько точек зрения.

Фрагмент транскрипта телебеседы 4.

В начале телепередачи модератор приводит цитату Роберта Кеннеди, который говорил о том, что табачная промышленность производит смертельное оружие и эксплуатирует слабости людей:

33 FU: die taba”kwarenindustrie produziert tödliche

34 FU: waffen * sie profitiert am geschä”ft mit

35 FU: me ”nschen * den managern der zigare”ttenindustrie

36 FU: fehlt je:gliches sozia: le vera”ntwortungsbewusstse

37FU: in 4- zitate ”nde 4- * > ist das so - <

Затем модератор продолжает эту мысль, утверждая, что каждая пачка сигарет причиняет вред здоровью людей и что курение нередко приводит к летальному исходу:

-

86 FU: jeder schachtel zigaretten steh:t — * > rau”chen

-

87 FU: gefahrdet ihre gesundheit - < * durch rau”chen

-

88 FU: kommen menschen zu tode - * wenn sie so wollen *.

Господин Вилле приводит конкретные данные о том, что в Германии насчитывается восемнадцать миллионов курильщиков, а сто восемьдесят тысяч человек уже умерли от курения:

-

115 WI: bundesrepublik deutschland a”chtzehn millionen

-

116 WI: menschen * un=ihre worte der hundertachtzichtausend toten…

Перечисляются болезни, которые вызывает длительное пристрастие к табаку: рак легких, инфаркт и т. д:

205 KR: rauchen ^ es sterben wei”taus mehr leute *

206 KR: an herzinfarkt - a”nderen durch

207 NM :

*

und overlap 1

HUSTET

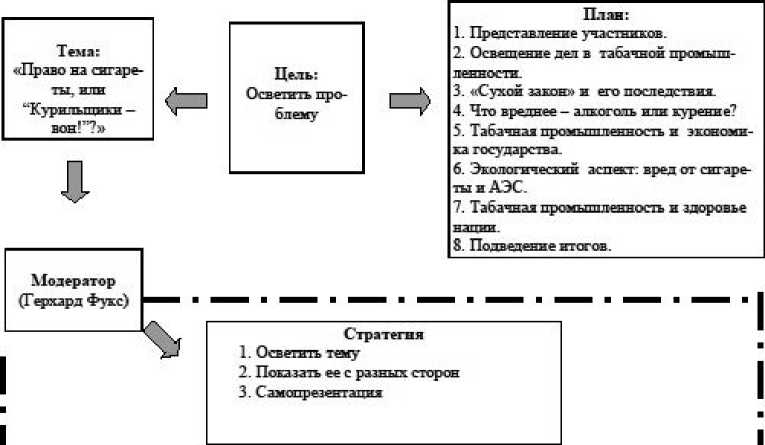

Рис. 2. Стратагемно-тактическое развертывание интеракции в коммуникативном пространстве ток-шоу (см. также с. 44)

Рис. 2. Окончание

208 KR: rauchen verursachten krankheiten * als eben hier

209 KR: an * lu”ngenkrebs *…

При этом более опасным является пассивное курение: страдает не только здоровье человека, который курит, но и люди, которые находятся рядом с ним и вынуждены вдыхать сигаретный дым:

319 WE: passivrauchen * auch * erwiesener-ma b en nach

320 WE: meh”reren studien die gesund-heitschädigt und .

Постепенно к беседе подключаются (или «включаются» в нее модератором с помощью вопросов) гости студии. Одни из них утверждают, что привычка курить – это опасный враг, искусно притворяющийся другом. Человек, поверивший такому «другу», расплачивается самой дорогой ценой – своим здоровьем. Вредные вещества, содержащиеся в табаке, попадают в легкие. Нет такого органа в нашем организме, который бы не страдал от табачного дыма. Господин Краузе продолжает мысль модератора, подчеркивая, что курение наносит непоправимый вред не только самому курильщику: более 50 % ядовитых веществ, содержащихся в табаке, активный курильщик выделяет в воздух вокруг себя, щедро «делясь» отравой с членами семьи, соседями, товарищами по работе.

Профессор Юрген фон Трошке утверждает, что последствия зависят от дозы и продолжительности курения, но в любом случае курение не способствует сохранению здоровья. Отмечается, что данная проблема актуальна не только для взрослого населения. В группу риска часто попадают дети, начинающие курить в школе. Профессор Юрген фон Трошке рассказал, что когда он был на конференции по вопросу курения, одним из участников этого мероприятия выступил министр здравоохранения Австрии, заявивший, что правительство его страны способствует развитию табачной промышленности, поскольку государству это выгодно с экономической точки зрения. Как и в Германии, в Австрии предприятия данной отрасли облагаются большими налогами, и за счет этого пополняется го- сударственная казна:

823 TR: despassivrauchens 4- * ich war * mit auf dieser*

824 TR: konferenz die der * ® österreichische

825 TR: gesundheitsministr in wien vor drei wochen –

826 KR: ®

827 TR:

Л , 2 overlap 2

und vor der darf .

Эрнст-Гюнтер Краузе утверждает, что свыше 10 % курильщиков начинают курить в двадцать лет. В ходе проведенного им исследования было выявлено, что более трехсот малолетних курильщиков пытались бросить курить, но не смогли. Курение отрицательно влияет не только на здоровье формирующе- гося организма, но и на успеваемость школьника. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение школьников замедляет их физическое развитие, что негативно сказывается на протяжении всей последующей жизни.

В ходе анализа даже небольшого, фрагментарно представленного, развертывания коммуникации на вербальном уровне было выявлено наличие комплексных структур, характеризующих процесс обмена мнениями по проблеме. Подобный процесс получает название «overlap» и определяется в качестве временного отрезка, в котором основополагающая ориентация «one party talks at a time» нарушается и два или более участников коммуникации одновременно говорят (о термине см.: [10, с. 706]). Необходимо подчеркнуть и то, что «overlaps» являются хотя и краткими фазами, но всегда составной частью любой «turn-taking» структуры. В рассмотренных фрагментах – это overlap 1 и overlap 2. Таким образом, предлагается выделять мультимодальный «overlap», или мультимодальное наложение, в качестве особого случая или концептуальной формы (overlap-Konzept) симультанной вербальной активности в коммуникации. Речь может идти не только о мультимодальном наложении реплик разных участников интеракции; коммуникативные реакции одного партнера могут также выражаться сложным мультимодальным комплексом – мультимодальным знаком.

Для определения структуры мультимодального комплекса мы исходили из того, что:

– кинезнак (К) – дословесное средство общения в форме действия (Кд) или взгляда (Квз), не выражающее эмоциональную экспрессию;

– мимиознак (М) – дословесное средство общения незвуковой природы, которое в форме эмоциональной экспрессии передает эмоциональное состояние или отношение производителя этого средства общения;

– вокознак (Вок) – звуки, издаваемые индивидуумом, не относящиеся к словесной речи (например, плач, вскрики, э-канье, мэ-канье и др.), а также отдельные слоги и звуки, не выступающие в функции слов;

– физиознак (Ф) – дословесное средство общения, «означающее» которого есть пред- мет, являющийся частью знаковой ситуации общения.

В предложенных фрагментах можно выделить следующие модели комплексных мультимодальных кодов:

вербальный знак + вербальный знак = overlap 2;

вербальный знак + фонационный во-кознак = overlap 1.

Данные и другие подобные модели (например, вербально-фонационный вокоз-нак + физиознак; мимиознак + вербальнофонационный вокознак + физиознак; кинез-нак + физиознак; мимиознак + физиознак; кинезнак + вербально-фонационный вокоз-нак + физиознак) характерны для любых видов общения (подробнее об этом см.: [2, с. 24, 28, 461; 3, с. 74, 99; 6, с. 107]).

Остановимся далее на следующих важных для теории мультимодальной дименсио-нальности интеракционного пространства моментах, которые гипотетически выделяемы в материале транскрипта при характеристике субструктур пространства и зрительно воспринимаемы при изучении видеоматериалов записей интеракций. Здесь, по нашему мнению, необходимо подчеркнуть следующее: при исследовании ток-шоу с точки зрения аутентичности ситуаций общения в рамках данного жанра необходимо помнить о том, что ситуации, генерируемые этими видами телепередач, являются инсценированными, неаутентичными или, возможно, «квазиситуациями», задаваемыми и режиссируемыми извне создателями конкретных телепередач, что легко обнаружить при изучении видеозаписи, однако невозможно представить в транскриптах. Тем не менее концептуальные единицы, выделяемые Р. Шмиттом (R. Schmitt) в пространстве интеракций, обнаруживаются и в пространстве телевизионного ток-шоу.

Концепты интеракционного пространства и интеракционного ансамбля [11, с. 334– 349] являются ключевыми при теоретическом осмыслении личностно-пространственных констелляций как субструктур при дифференциации представлений о данных понятиях и связаны, прежде всего, с изучением ситуаций, в которых скрыты интеракционнопространственные импликации. В рамках данных концептов выделяются ситуации, в которых участники события могут быть интегрированы в интеракционное пространство, но не являться членами интеракционного ансамбля, при этом необходимо подчеркнуть, что интеракционный ансамбль образует группа, связанная совместным проектом и представляющая собой тематико-прагматическую и хроностабильную констелляцию, в которой, однако, не все члены равное время образуют состав такого ансамбля.

На этом этапе исследования рассмотрим телевизионное ток-шоу Maybrit Illner «Dirk Müller bei Maybrit Illner – Merkel, Macht und Märkte» (запись от 08.12.2011; URL: .

Итак, мы фиксируем два вида интеракционных пространств: а) первичное, образуемое всеми присутствующими в телестудии, включая зрителей, непосредственных участников ток-шоу – гостей, модератора, видеооператора и других людей, находящихся в данный отрезок времени в студии записи; все они образуют определенные телесно-пространственные констелляции (см. рис. 3, 4); б) вторичное, образуемое телекамерой для людей, не находящихся в данный момент в студии, но смотрящих телепередачу у экранов своих телевизоров и, таким образом, «квазиучаствующих» в обсуждении проблемы.

Концепт интеракционного ансамбля позволяет по-новому посмотреть и на категорию «пространства» с точки зрения социальных импликаций, позиций и форм мультимодальной координации в триаде «пространство – пространство интеракции – участники в пространстве интеракции» и анализировать происходящее в контексте моно-, би- и муль-тифокусной ориентации личности в пространстве. Становится все более очевидным, что организация совместного интерактивного пространства представляет собой важную предпосылку не только для включения вербальной активности в общую составляющую процесса общения, но и для выбора возможностей и структуры вербального обмена информацией. Очевидность воздействия типа и вида пространства на организацию общения позволяет в рамках концепции мультимодальной комплексности любой интеракции выдвинуть тезис о необходимости изучения использования коммуникантами пространства как ресурсно- го единого целого, иначе, ресурса для организации интерактивной деятельности.

Интеракционный ансамбль ток-шоу Maybrit Illner представляет собой макрообразование, составными элементами которого являются не только все участники конкретного коммуникативного действия, но и все, кто принимал участие в подготовке передачи, однако в данный момент не находится в студии: режиссер, помощники режиссера, видеоинженеры и т. д., хотя каждый из них может в любой момент войти в студию и, таким образом, стать составным элементом студийного интеракционного пространства.

Видеокамера, генерирующая первичное интеракционное пространство, создает интеракционные диады, триады и более крупные един- ства с включением речевого, жестового и телесного модулей коммуникации, то есть телеснопространственные констелляции (см. рис. 5).

Возвращаясь к комплексному мультимодальному коду, выделенному нами при анализе транскрипта ток-шоу «Nachtclub», приведем в качестве примера одну из его многочисленных моделей, уже зафиксированную нами в анализируемых материалах ток-шоу Maybrit Illner: кинезнак + вербальный знак (см. рис. 6).

Наконец, еще один важный с точки зрения мультимодального подхода к исследованию интеракции шаг – фиксация моно, би- и мультифокусных профилей участия в интеракции. Так, Н.Б. Егорченкова при изучении единого визуального пространства телевизионно-

Рис. 3. Схема ток-шоу

Рис. 4. Начальная фаза ток-шоу

го ток-шоу рассматривает условия эффективного развертывания суггестивных, контр-суг-гестивных и контр-контр-суггестивных процессов в мультимодальной интеракции участников политического ток-шоу. Единое визуальное пространство, считает автор, позволяет участникам ток-шоу активно применять ре- сурсы различных семиотических систем для наиболее эффективного воздействия [1].

В данной интеракционной микроструктуре выделяются моно- и мультифокусные профили участия (см. рис. 7); третье лицо, стоящее за камерой, мультифокусно ориентировано, что выражается в частичном участии в

Рис. 5. Телесно-пространственные констелляции ток-шоу, генерируемые видеокамерой

Рис. 6. Мультимодальный комплекс: кинезнак + вербальный знак

Рис. 7. Мультифокусные профили участия в интеракционной микроструктуре

интеракции и в обращенности одновременно ко всему интеракционному пространству в целом; «легитимный оратор» слева презентирует мультифокусную ориентацию, направленную на партнеров по дискуссии справа; партнеры по дискуссии монофокусно направлены на «легитимного оратора» слева.

Подводя итог изложенному, сделаем следующие выводы.

Конверсационный анализ интеракции дает возможность подробно изучить речевые события устного дискурса и такие его категории, как смена коммуникативных ролей, коммуникативная стратегия, когезия и когеренция, метакоммуникация, дейксис дискурса, однако просодический, паравербальный и невербальный компоненты дискурса, которые формируют последний как пространственную структуру коммуникации, отобразить не удается практически никогда, поскольку не применяется ключевой метод исследования – метод видеоанализа.

Мультимодальная перспектива изучения процесса интеракции в аспекте создания ею пространствоорганизующих структур не только выступает продолжением метода конверсационного анализа процесса коммуникации, но и существенным образом меняет акценты исследования общения как социального действия, предлагая и вычленяя новые концепты и новые единицы в дискурсивном конструировании социального мира. Новая парадигма требует более детальной разработки и способна дать импульс новым исследованиям социального взаимодействия в различных видах дискурса.

Список литературы Интерактивное пространство медиаполитического дискурса: коммуникативный и мультимодальный аспекты

- Егорченкова, Н. Б. Суггестивное и контрсуггестивное поведение участников мультимодальной интеракции/Н. Б. Егорченкова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2013. -№ 3 (19). -С. 135-142.

- Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык/Г. Е. Крейдлин. -М.: Новое лит. обозрение, 2004. -584 с.

- Лабунская, В. А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание/В. А. Лабунская. -Ростов н/Д: Феникс, 1999. -608 с.

- Макаров, М. Л. Основы теории дискурса/М. Л. Макаров. -М.: Гнозис, 2003. -280 с.

- Петрова, А. А. Концепция пространства в мультимодальной интеракции/А. А. Петрова//Пространство в языке. Пространство языка. Пространство интеракций. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. -С. 27-36.

- Проблема сегментации устного дискурса и когнитивная система говорящего/А. А. Кибрик //Первая российская конференция по когнитивной науке: тез. докл. -Казань: Изд-во КГУ, 2004. -С. 107-108.

- Петрова, А. А. Слоговой код как комплекс протомодальностей в раннем онтогенезе/А. А. Петрова//Вестник Челябинского государственного университета. -2011. -№ 4. -С. 265-275.

- Шамне, Н. Л. Предисловие/Н. Л. Шамне, Л. Н. Ребрина//Пространство в языке. Пространство языка. Пространство интеракций. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. -С. 3-12.

- Шамне, Н. Л. Речевая агрессия как нарушение экологичности политического дискурса/Н. Л. Шамне, А. В. Карякин//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2011. -№ 1 (13). -С. 204-209.

- Sacks, H. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation/H. Sacks, E. Schegloff, G. Jefferson//Language 50. -1974. -Vol. 50, № 4, part 1. -P. 696-735.

- Schmitt, R. Körperlich-räumliche Aspekte der Interaktion/R. Schmitt. -Tübingen: Narr Verlag, 2013. -334 S. -(Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache; Bd. 64).

- Schmitt, R. Positionspapier: Ko-Konstruktionen aus Sicht der multimodalen Interaktionsanalyse/R. Schmitt//Ko-Konstruktionen als interaktive Verfahren. -Bielefeld: Transcript, 2014. -S. 30-45.

- Schmitt, R. Theoretische und methodische Implikationen einer multimodalen Perspektive auf Interaktion/R. Schmitt//Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes: Medialität und Sprache. -Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2007. -Nr. 54. -S. 26-52.