Интерактивные формы открытого научно-образовательного семинара

Автор: Наумова Галина Алексеевна, Борисанова Яна Андреевна, Арзамасцева Анна Юрьевна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Социально-экономические инновации

Статья в выпуске: 6 (15), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема подготовки кадров для инновационной экономики России. Авторами предлагается применение научно-образовательного открытого семинара как формы интерактивных занятий при подготовке кадров для «экономики знаний». Рассмотрен опыт реализации открытых семинаров на базе кафедры инноватики Волгоградского государственного университета. Предложено четыре сценария проведения открытых семинаров.

Инноватика, компетенции, интерактивная форма занятий, открытый семинар, инфраструктура, кадры инновационной экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/14968366

IDR: 14968366 | УДК: 378.147 | DOI: 10.15688/jvolsu10.2014.6.2

Текст научной статьи Интерактивные формы открытого научно-образовательного семинара

DOI:

Приоритеты последних десятилетий в мировой экономике были связаны с построением национальных инновационных систем. Для России, чья экономика долгие годы была ориентирована на добывающие отрасли и активную распродажу нефтяных запасов, переход на инновационный путь развития стал жизненно необходимым процессом. В совре-

менных условиях российская экономика изыскивает пути возрождения, и иного пути, кроме как полной перестройки ее парадигмы с переходом на инновационные рельсы, не просматривается. Однако, несмотря на то, что к этому выводу лучшие экономические умы вплотную подошли еще в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, полу- чить каких-либо достойных результатов до настоящего времени не удалось. В большей степени это связано с тем, что за годы перестройки в российской экономике произошел серьезный слом традиционных связей в инновационной цепи: «Идея» (академическая наука) – «Технология» (прикладная наука) – «Производство». Упрощенно эту триаду инновационной цепи российской экономики можно представить в виде механической повышающей передачи (см. рис. 1).

Несмотря на простоту схемы, она достаточно наглядно отражает основные инновационные процессы, происходящие в экономике. Идеи, сгенерированные на этапе 1 (академическая наука), прежде, чем дойти до этапа 3 («Производство»), проходят этап 2 («Технология»), где происходит непосредственное воплощение идеи в продукт.

В советский период первый этап был связан с выполнением НИР, оформлением патентов и авторских свидетельств.

На втором этапе выполнялись все необходимые процедуры: от создания первого лабораторного образца до прототипа и промышленного образца, от разработки технологии производства продукта до технологического проекта самого производства и формирования бизнес-процессов.

На третьем этапе строилось предприятие по выпуску продукта, налаживалась система масштабирования бизнеса, выполнялись необходимые маркетинговые мероприятия, выстраивалась система логистики.

Реформы российской экономики начались со слома именно второго технологического звена инновационной цепи, разрушения его старой инфраструктуры, выдворения на свободный рынок огромного числа работников высшей квалификации, высвобождения высоколиквидной коммерческой недвижимости, а главное – высвобождения огромных бюджетных средств, так необходимых реформаторам. Уничтожение в России в 90-е годы большого числа предприятий, связанных с прикладными разработками, закрытие НИИ, КБ, проектных институтов, служивших технологическим мостом между Наукой и Производством и выполнявших роль проводника инновационного продукта на Рынок, привело к парадоксальной ситуации. Наука оказалась лишенной возможности передавать свои разработки Производству, а Производство оказалось не в состоянии потреблять продукт Науки без технологической проработки.

Несомненно, этап 2 («технологический») в советской экономике был чрезвычайно затратным, требовал огромного количества ресурсов: инфраструктурных, финансовых и кадровых. Но при этом, в сравнении с современным состоянием, взаимодействие всех трех ресурсных составляющих было отрегулировано.

Инфраструктурная составляющая «технологического» звена инновационной цепи складывалась из большого числа научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских бюро, оснащенных соответствующим оборудованием как для научных иссле-

Этап 2. «Технология» (прикладная наука)

Этап 1. «Идея» (академическая наука)

Этап 3. «Производство»

Рис. 1. Инновационная цепь российской экономики

дований, так и для производственных целей. Слабым местом во всей инфраструктурной составляющей была система обновления парка оборудования и отсутствие малых предприятий, способных к быстрой переориентации и переоснащению производства.

Что касается финансовой составляющей «технологического» звена, то здесь все было, как и везде: система бюджетного административно-распределительного финансирования, по мнению реформаторов, чрезвычайно затратная. Но вряд ли финансирование прикладной науки в советское время выпадало из общей формулы распределения средств в инновационном процессе: 1:10:100 (идея – технология – продукт). Оно было заметнее, потому что выполнялось из одного «кармана», в то время как в рыночной экономике работал венчурный капитал с большей долей частных инвестиций.

Формирование кадрового потенциала для нужд «технологического» звена в советское время происходило также по принципу распределительной системы. Для того чтобы попасть в систему прикладной науки, необходимо было получить соответствующее направление после окончания высшего учебного заведения. Для работы в НИИ и КБ отбирались лучшие студенты, что являлось существенным мотивационным моментом для молодого поколения. Кадры были подготовлены для работы в существующих условиях административно-распределительной системы. Их готовили преподаватели, выросшие в этой среде и хорошо знавшие логистику отлаженных коммуникативных и финансовых связей советской экономики.

В целом, вся система со «скрипом», натужно, но работала.

Сломанное «технологическое» звено в «механической» инновационной цепи (см. рис. 1) предполагалось заменить более эффективной системой, способствующей превращению идеи в продукт посредством некой «космической» связи с более высоким КПД. Однако был проигнорирован тот факт, что над созданием такой связи бьется все человечество уже не одно десятилетие, что введение рыночных механизмов автоматически ее не создаст и что нужно выстроить новую инфраструктуру, новую систему финансирования, готовить но- вые кадры. Кадры, способные сгенерировать новые финансово-технологические коммуникационные связи в системе «Идея» – «Технология» – «Продукт».

В настоящее время четко сформировалась потребность в кадрах нового, «инновационного», типа, в людях, которые на профессиональном уровне могут организовывать сложное высокотехнологичное производство, управлять интеллектуальной собственностью и защищать ее, формировать потребительскую ценность и находить новые способы взаимодействия с целевой аудиторией, создавать инновационные бизнес-модели и способы их монетизации, выстраивать новые системы стимулирования и поощрения сотрудников.

Для подготовки таких кадров реформированию подверглась система высшего профессионального образования РФ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» формированию инновационного общества должно способствовать открытие в вузах инновационных образовательных программ подготовки кадров.

С целью подготовки специалистов, способных не только генерировать инновационные идеи, но и преобразовывать их в готовый коммерческий продукт, во многих вузах страны открыто новое направление подготовки инновационных кадров – инноватика.

Инноватика рассматривает процессы, направленные на коммерциализацию новых технических знаний, оригинальных решений, патентов, ноу-хау.

Инноватика – это организация процессов превращения научно-технических достижений в новые конкурентные технологии, товары и услуги с лучшими потребительскими свойствами [9].

При разработке компетентностных моделей выпускников направления подготовки «Инноватика» применялись рекомендации Еврокомиссии относительно ключевых компетенций, которыми должен овладеть каждый европеец. К ним относятся компетенции в области родного и иностранных языков; математическая и фундаментальная, естественнонаучная и технические компетенции; ком- пьютерная, учебная, межличностная, межкультурная и социальная компетенции, а также гражданская, культурная и предпринимательская компетенции.

В результате направление подготовки «Инноватика» призвано обеспечить:

– фундаментальную техническую компетенцию на основе изучения студентом наиболее общих научных законов развития техники (смены технологических укладов, эволюционного развития нововведений, смены поколения техники и технологий, диффузии новых технологий);

-

– компетенцию предпринимательства на основе изучения студентом методов инновационной экономики, инновационного проектирования, в том числе высоких и критических технологий, проектов технического (технологического) перевооружения производства;

– культурную компетенцию на основе изучения студентом направлений инновационной политики государства, истории науки и техники, артефактов – выдающихся образцов техники и технологии, которые внесли наиболее существенный вклад в развитие цивилизации, обеспечили экономический рост государств и жизненного уровня их граждан [20].

В итоге студент должен:

знать:

-

– научные законы и закономерности в области инноватики для их использования в инновационном проектировании;

-

– основное содержание и отличия высоких и критических технологий;

-

– содержание и структуру инновационных проектов, их жизненного цикла и методы разработки высокотехнологичных проектов;

-

– современные методы управления инновационными проектами;

уметь:

-

– выполнять типовые расчеты и обоснования, используемые в инновационном проектировании;

-

– использовать современные информационные технологии и ЭВМ для управления высокотехнологичными программами и проектами;

иметь представление:

-

– о других типах проектов и об управлении инновационными проектами как о новой высокоэффективной области деятельно-

- сти по технологическому перевооружению производства;

-

– о принципах научно-технического творчества, изобретательской деятельности и методах разработки нововведений.

Теоретические и практические знания, полученные студентом при изучении дисциплины, должны содействовать выполнению высокотехнологичных проектов создания и постановки на производство новых изделий и разработке на этой основе проектов технологического перевооружения производства [20].

В Волгоградском государственном университете (далее – ВолГУ) закреплению знаний и практических навыков у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Инноватика», наряду с теоретическими курсами, лабораторными и практическими занятиями, «сквозным» курсовым проектированием, способствуют научно-образовательные открытые семинары, являющиеся новой интерактивной формой обучения.

Особенностью научно-образовательного семинара «Инноватика» (далее – открытые семинары) является его открытость. В нем могут принимать участие не только студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Инноватика», но и студенты других специальностей ВолГУ и других вузов, а также школьники и их родители, преподаватели других вузов. К работе семинара активно привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов [там же]. Темы открытых семинаров на весь семестр публикуются на сайте Волгоградского государственного университета. На участие в семинаре открыта запись в формате online [8].

Работа научно-образовательного семинара «Инноватика» организуется в соответствии с одним из сценариев.

Сценарий 1. Совместная научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов, являющихся членами проектных групп научно-образовательного центра «Междисциплинарное инновационное проектирование» (далее – НОЦ «МИП»), с пред- ставлением результатов исследований по проектам на открытом семинаре.

Сценарий проведения открытого семинара в виде представления результатов научноисследовательской работы (1) основан на технологии группового проектного обучения как интерактивного метода, широко применяемого в ведущих университетах мира и представляющего собой организацию учебного процесса в форме выполнения групповых проектов, начиная с их разработки и заканчивая практическим выполнением.

В настоящее время в НОЦ «МИП» кафедры инноватики ВолГУ ведется работа над более чем 30 проектами, основу которых составляют технические, организационно-управленческие и инфраструктурные инновации [1–6, 10– 13, 16–19; 21; 22]. Под руководством профессоров, докторов наук проектную работу ведут более 30 студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся на различных направлениях подготовки. Результаты проектных работ представляются учащимися на научных и предпринимательских площадках регионального, всероссийского и международного уровней [19].

Сценарий 2. Коллективная работа («мозговой штурм») участников открытого семинара в создании бизнес-моделей инновационных проектов, выполняемых в рамках НОЦ «МИП», по методике известного теоретика в области бизнес-моделирования А. Остервальдера.

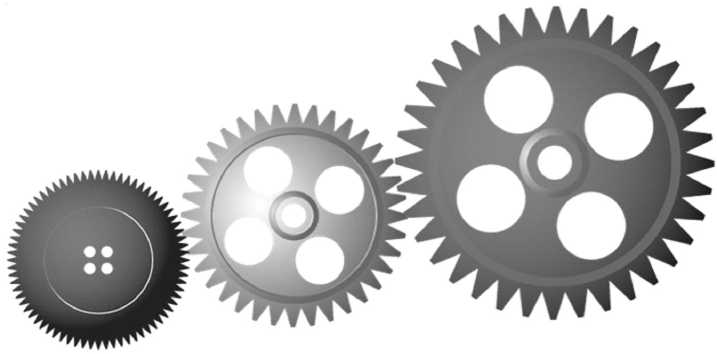

Учащиеся работают в группах по 5 человек, обсуждая и разрабатывая бизнес-мо- дель проекта (2) одного из участников с целью создания объективного мнения о проекте. Работа в группах строго регламентирована: на обсуждение проекта и создание бизнес-модели отводится 30 минут. В течение этого времени участники должны описать проект по 9 структурным блокам в соответствии с шаблоном А. Остервальдера (см. рис. 2): потребительские сегменты, ценностное предложение, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки поступления доходов, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, ключевые ресурсы, структура издержек [14]. Затем каждая команда представляет бизнес-модель своего проекта в формате elevator pitch в течение 3 минут, после чего проходит обсуждение проекта (10 минут). Завершением семинара становится подведение итогов работы коллективов модератором.

Сценарий 3. Дебаты в формате ток-шоу с привлечением экспертов по актуальным темам в области инноваций и бизнеса.

С целью стимулирования инициативности учащихся и развития рефлексивного мышления одним из сценариев проведения открытых семинаров были выбраны дебаты в формате ток-шоу с привлечением экспертов по актуальным темам в области инноваций и бизнеса (3).

Дебаты, являясь новой педагогической технологией, служат эффективным средством обучения и воспитания, что и предопределяет активное применение данной методики в учеб-

|

Ключевые партнеры |

& Ключевые виды деятельности |

Ценностные предложения |

Взаимоотношения с клиентами |

Потребительские сегменты |

|

Ключевые |

Каналы |

|||

|

партнеры |

сбыта |

Структура издержек

Потоки поступления доходов

Рис. 2. Шаблон бизнес-модели по А. Остервальдеру

ном процессе. Дебаты способствуют созданию устойчивой мотивации к обучению посредством достижения личностной значимости учебного материала для учащихся. Наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также тщательную проработку основного изучаемого материала [8].

Основой проведения открытых семинаров кафедры инноватики ВолГУ была выбрана методика Карла Поппера, представляющая собой игру, в которой принимают участие две команды из трех человек, называемых спикерами: одна группа доказывает некоторый тезис (тему игры), другая – отрицает его. Цель игры – представить и защитить позиции команды убедительнее, чем оппоненты. Главным преимуществом данной методики является формирование навыков аргументации собственной позиции, групповой работы и выработка компетенций в области time-менеджмента.

Дебаты имеют свой стиль, где студенты учатся обсуждать, анализировать проблемы с разных точек зрения, предполагать возможные пути (стратегии) их решения. Целью таких дебатов является вовлечение студентов в обсуждение проблем и планирование решений, а не просто в дискуссии. Применение данной методики в образовательном процессе способствует развитию умения рассуждать и критически мыслить [23].

В соответствии с регламентом дебатов каждая команда имеет право взять на протяжении игры не более 8 минут на подготовку к выступлениям. Тайм-кипер предупреждает спикеров за 2, 1 и 0,5 минуты до окончания времени выступления и подает сигнал о его окончании [там же].

Основу дебатов составляют три типа выступлений: конструктивная, развивающая (опровергающая) и заключительная речь.

В ходе конструктивных спичей представляются и выдвигаются аргументы. Утверждающая сторона дает первичное представление кейса, которое обусловливает структуру всего раунда дебатов. Отрицающая сторона вступает в противоречие с утверждающей и представляет свой кейс. В этих двух выступлениях должны быть представлены все аргументы.

В развивающей речи спикеры опровергают аргументы и восстанавливают свою систему аргументов после «атаки» оппонентов. Здесь большую роль играют детали, важно ответить на все аргументы оппонентов и прокомментировать, насколько эффективно они подтверждают или опровергают тему. Категорически не допускается выдвижение новых аргументов с целью развития существующей базы доказательств и рассуждений [23].

Завершает дебаты заключительная речь экспертов, в которой внимание должно быть обращено на основные противоречия позиций.

Сценарий проведения открытых семинаров в виде дебатов позволяет сформировать у учащихся профессиональные компетенции в области организации работы творческого коллектива для достижения поставленной цели, выполнения анализа результатов работы, публичного представления работы, а также способствует адаптации и совершенствованию инновационных образовательных технологий.

Сценарий 4. Обсуждение актуальных тем о последних технологических инновациях и научных достижениях, имеющих практическое применение в бизнесе, с использованием материалов вебинаров.

Трансляция записей мастер-классов и лекций серийных предпринимателей, бизнесменов ученых и исследователей, а также подготовка информации по теме семинара (4) способствует формированию у учащихся способностей к аналитической работе, умений обоснованно отбирать учебный материал, а также компетенций в области аргументации собственной позиции.

В связи с переводом экономики России на «инновационные рельсы» особенно актуальным становится решение проблемы не только создания технологического задела, но и формирование кадрового потенциала. Одним из приоритетов государственной политики в краткосрочном периоде должно стать воспитание поколения управленцев нового типа, ориентированного на внедрение высокотехнологичных продуктов и способного управлять инновационной экономикой страны.

Научно-образовательные семинары выступают как форма реализации научно-исследовательской работы студентов различных курсов и направлений подготовки, а также способствуют более глубокому освоению процессов инновационной деятельности и формированию у студентов, магистрантов и аспирантов навыков педагогической деятельности.

Список литературы Интерактивные формы открытого научно-образовательного семинара

- Белоножко, Я. А. Оценка инвестиционной привлекательности инновационных проектов на различных стадиях коммерциализации/Г. А. Наумова, Я. А. Белоножко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: Инновационная деятельность. -2013. -№ 2 (9). -С. 34-42.

- Борисанова, Я. А. Кто остановит «танцующие» мосты?/С. Пономаренко, Я. А. Борисанова//Техника молодежи. -2012. -№ 12 (951). -С. 6-8.

- Борисанова, Я. А. Новый способ гашения колебаний на неразрезных балочных мостах при строительстве и эксплуатации/С. А. Пономаренко, Я. А. Борисанова, Г. А. Наумова//Каталог XV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». -Электрон. текстовые дан. (465 Мб). -М.: ВОИР, 2012. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -Загл. с титул. экрана.

- Борисанова, Я. А. Оценка экономической эффективности патентной разработки с позиций лицензиара/Я. А. Борисанова//Проблемы региона в исследованиях молодых ученых Волгоградской области: сб. науч. тр./под общ. ред. А. Р. Яковлева. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. -С. 64-66.

- Борисанова, Я. А. Оценка экономической эффективности устройства гидродинамического гасителя для предотвращения колебаний на Волгоградском мосту/С. А. Пономаренко, Г. А. Наумова, Я. А. Борисанова/Современные железные дороги: достижения, проблемы, образование: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Волгоград, 29 мая 2012 г. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2012. -Вып. 5. -С. 37-42.

- Борисанова, Я. А. Технико-экономическое обоснование проекта «Гидродинамический гаситель мостовых колебаний»/С. А. Пономаренко, Я. А. Борисанова, Г. А. Наумова//Интеллектуальный вклад в технологию успеха региона: каталог объектов интеллект. собственности ученых Волгогр. гос. ун-та -2012/под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. Э. Калининой. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. -С. 231-232.

- Дебаты в учебном процессе: офиц. веб-сайт дебат. организации «Искусство полемики» -2014. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ncc-debate.org/debaty-v-uchebnom-protsesse. -Загл. с экрана.

- Инноватика. Открытый образовательный семинар -2014//Официальный сайт ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://new.volsu.ru/struct/institutes/ipt/innovatics/complexof-innovations-open-seminar/index.php?sphrase_id=275642. -Загл. с экрана.

- Кафедра инноватики//Официальный сайт ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://new.volsu.ru/struct/institutes/ipt/innovatics/index.php?sphrase_id =275422. -Загл. с экрана.

- Наумова, Г. А. Гидродинамический способ гашения колебаний мостовых пролетов/Г. А. Наумова, С. А. Пономаренко//Вестник гражданских инженеров. -2012. -№ 6 (35). -С. 51-59.

- Наумова, Г. А. Решения проблемы аэродинамической неустойчивости балочных неразрезных мостов/Г. А. Наумова, С. А. Пономаренко//Дорожная держава. -2013. -№ 50. -С. 30-34.

- Наумова, Г. А. Сравнительный анализ традиционных и инновационных подходов к расчету конструкций гасителей аэроупругих колебаний/Г. А. Наумова, С. А. Пономаренко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2013. -Вып. 9. -С. 124-134.

- Наумова, Г. А. Гидродинамический гаситель мостовых колебаний/Г. А. Наумова, В. В. Саманов, С. А. Пономаренко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2012. -Вып. 7. -С. 93-98.

- Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора/А. Остервальдер, И. Пинье. -М.: Альпина Паблишер, 2012. -288 с.

- Перес, К. Технологические революции и финансовой капитал. Динамика пузырей и периодов процветания/К. Перес. -М.: Дело, 2011. -232 с.

- Пономаренко, С. А. Гидродинамический способ гашения колебаний балочных неразрезных мостов/С. А. Пономаренко//Транспортное пространство России и Евразийского экономического союза в XXI веке: материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Сочи, 28-29 мая 2014 г. -Саратов: КУБиК, 2014. -Вып. 5. -С. 81-88.

- Пономаренко, С. А. Прочностной расчет плиты поршня гидродинамического гасителя колебаний балочных неразрезных мостов/С. А. Пономаренко//Науковедение: интернет-журнал. -2014. -№ 5 (24). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/24KO514.pdf. -Загл. с экрана.

- Пономаренко, С. А. Решение проблемы стабилизации и безопасной эксплуатации балочных неразрезных мостов/С. А. Пономаренко//Актуальные проблемы содержания, капитального ремонта и реконструкции мостовых сооружений: материалы науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 26 окт. 2012 г. -СПб.: Изд-во Петерб. гос. ун-та путей сообщения, 2013. -С. 52-55.

- Пономаренко С., Кокоркин А. Сытно и безопасно: интервью с призерами национального отборочного тура конкурса James Dyson Award/беседовала С. Невская//New Scientist. -2012. -№ 11 (22). -С. 99.

- Рабочая программа «Учебная практика. Научно-образовательный открытый семинар «Инноватика»//Официальный сайт ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.volsu.ru/activities/education/eduprogs/plan.php?id=000000578&list=12&level=62&profile=. -Загл. с экрана.

- Фомичев, В. Т. Изучение результативности действия комплексного препарата «Билатор-6» на поражаемость грибными заболеваниями растений земляники садовой и барбариса обыкновенного/В. Т. Фомичев, М. Б. Янковская, В. В. Абызов//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2014. -№ 2 (8). -С. 36-42.

- Фомичев, В. Т. Инновационная технология повышения биологической активности раствора минерала бишофита/В.Т. Фомичев, Г.А. Наумова, О.Ю. Ахременко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2013. -№ 1 (8). -С. 131-138.

- Формат дебатов Карла Поппера//Официальный веб-сайт дебатной организации «Искусство полемики» -2014. -Электронные текстовые дан. -Режим доступа: http://ncc-debate.org/formaty/karl-popper/. -Загл. с экрана.