Интернет-коммуникационные факторы ценностных ориентаций российской молодежи

Автор: Кожевников Алексей Михайлович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Глобализация и цифровое общество

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальная тема воздействия интернет-коммуникаций на формирование ценностных ориентаций современной молодежи. Исследовательское внимание уделено раскрытию групп факторов, имеющих отношение к теме сетевого влияния на компоненты ценностной ориентации. В статье приводятся результаты авторского исследования, проведенного в университетах Москвы.

Интернет-коммуникационные факторы, ценностные ориентации, молодежь

Короткий адрес: https://sciup.org/170177356

IDR: 170177356 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8376

Текст научной статьи Интернет-коммуникационные факторы ценностных ориентаций российской молодежи

С егодня формирование жизненных ценностей является одной из самых обсуждаемых и в то же время важнейших проблем в социологии. Само определение жизненных ценностей утверждает, что это совокупность установок, индивидуально сформированных в процессе социализации индивида. Развитие человечества напрямую связано с тем, какие взгляды преследуют и продвигают в обществе. До появления онлайн-коммуникаций обмен информацией был крайне ограничен многими факторами, такими как скорость ее получения, отсутствие разнообразных носителей информации, проблематичность получения актуальной информации [Кожевников, Масликов 2020а: 3298].

С развитием информационных технологий общение и обмен своими взглядами точками зрения и идеалами стал невероятно простым. Естественно, что с такими возможностями многие люди стали продвигать свои взгляды и ценности в общество, чтобы найти сторонников. Интернет стал основной платформой для распространения своих идей, самовыражения, образования, создавая некую виртуальную реальность, где формируется специфическая киберкультура со своими особенностями и языком. Очевидно, что основная масса потребителей этого контента – молодое поколение.

Особую окраску и температуру это предположение обретает в связи с тем, что молодежь наиболее подвержена влиянию извне, т.к. нуждается в определении, принятии и формировании своих ценностных ориентаций. Развитие страны и ее будущего напрямую зависит от мировоззрения и идеалов, которые формируются у данной социальной группы.

Таким образом, в статье рассматривается такая социальная группа, как студенты, поскольку у них еще недостаточно жизненного опыта для того, чтобы самостоятельно анализировать новые для них проблемные ситуации. Описанная проблема определила объектно-предметную сферу проведенного исследования, где объектом является студенческая молодежь, а предметом – интернет-коммуникации в этой социальной когорте, воздействующие на формирование ее ценностных ориентаций.

В проведенном исследовании понимание феномена ценностных ориентаций опирается на классические работы таких авторов, как А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов, которые писали, что устойчивая структура ценностных ориентаций обусловливает такие качества личности, как цельность, надежность, активность жизненной позиции, упорство в достижении целей, верность определенным принципам и идеалам. Их неразвитость обнаруживает инфантилизм, господство внешних стимулов в поведении и, как следствие, манипулируе-мость и конформизм [Здравомыслов 1986: 203].

При этом если ценности являются некоторым основополагающим фундаментом, без которого невозможно представить сколько-нибудь устойчивую конструкцию личности и общества, его статическую составляющую, то ценностные ориентации скорее будут динамической составляющей, побуждающей к общественному развитию, определенным внутренним механизмом, определяющим цельность личности, ее социальную направленность, систему смысловых установок и отношений ко всем фрагментам социальной реальности. Ценностные ориентации, являясь детерминантами принятия решения, выступают побудителем социальной деятельности и поведения в соответствии с имеющейся в обществе системой ценностей.

В отношении рассматриваемого предмета нельзя обойти весьма лаконичное и меткое высказывание М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги. Ценностные ориентации, по их мнению, – это результат процесса социализации молодежи, в ходе которого нормы жизни общества интериоризируются в ценности личности, если она эти нормы не отвергает. Процессу трансформации регулятивных норм общества в регулятивные ценности личности требуется, чтобы личность была включена в референтные группы: семейные, образовательные, производственные, неформальные, гражданские, политические, коммуникационно-идеологические или коммуникационно-культурные. Ценности являются устойчивой мотивационной основой поведения личности в обществе. Если те или иные ценности составляют элементы мировоззрения личности, то они могут интерпретироваться как идеалы либо в персонифицированной, либо в вербальной (или абстрактно-образной) форме [Горшков, Шереги 2010].

Таким образом, в самом общем понимании ценностные ориентации – это зафиксированные установки личности на конкретные усвоенные ценности окружающей социальной реальности, которые рассматриваются как пред- меты (или их свойства), цели и средства для удовлетворения потребностей; представления о жизненных целях в системе мировоззренческих ориентиров. Они – основа социального развития и стратегических устремлений личности и общества [Кожевников, Масликов 2020б: 153].

Обосновательной базой выборочной совокупности проведенного социологического исследования явились базы данных, имеющиеся в распоряжении современных социологов1, поскольку тема трансформации ценностных ориентаций молодежи крайне важна для государства, общества и института науки. Таким образом, основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать вывод, что основными активными пользователями Интернета являются молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Однако и среди этой когорты достаточно ярко выделяется некоторое наиболее активное ядро, чья доля интернет-трафика около трех раз весомее доли всей остальной аудитории. Этим ядром являются молодые люди от 20 до 24 лет. Эта часть молодежной когорты первой подхватывает тренды и начинает использовать их в своей повседневной жизни, являясь не только объектом, но и субъектом интернет-технологий, их драйвером.

Кроме того, следует заметить, что современная молодежь до 24 лет фактически является первым российским поколением, чья социализация в полной мере цифровая, связана с постоянным общением в интернет-сетях и неограниченным доступом к информации. Этот факт, бесспорно, отражается во всех аспектах их поведения, привычках, распорядке и правилах, а также во времени, проводимом в Интернете, что, в свою очередь, влияет на характер формирования и структуру ценностных ориентаций современной российской молодежи.

По данным исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos и транснациональной корпорацией интернет-сервисов и интернет-продуктов Google , при том, что повседневно пользуются Интернетом 65% россиян, среди молодежи России в возрасте 20–24 лет доля пользователей составляет 98%2. Примерно одинаковые результаты получены и другими исследовательскими фондами: к примеру, по данным Левада-Центра, около 96% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в России ежедневно пользуются Интернетом3. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что уже с 2015 г. было отмечено, что «онлайн-аудитория становится более зрелой»4. Тем не менее такая степень охвата Интернетом молодежной когорты показывает, что повседневность молодых людей стремительно меняется.

В первую очередь меняется форма и многие параметры характеристик традиционных способов получения информации, обретают новые краски основные черты межличностного взаимодействия, критически изменилось содержание досуга молодежи, и это при том, что и в учебе, и на работе Интернет и интернет-коммуникации все активнее поглощают время и внимание молодых людей. А их оценки многих событий, даже происходящих в непосредственной социальной близости, стали приобретать некоторый усредненный вид, что заставляет поднимать вопрос о возможности трансформации ценностных ориентаций российской молодежи, степени и механизмах такой трансформации.

Все эти социальные факты побуждают задаться вопросом, что заставляет нашу молодежь пользоваться Интернетом и социальными сетями, отдавая им столько времени своей активной жизни, и какое воздействие может оказывать и оказывает Интернет на молодежь.

Исследование проводилось на базе пяти московских университетов методом опроса в первых трех месяцах 2021 г. Выборочная совокупность характеризуется преимуществом студентов первого курса: их среди опрошенных респондентов было около 45%, в то время как выпускники, чья активность, предположительно, в большей степени должна быть направлена на создание выпускной квалификационной работы, составили всего 10,6%. Тем не менее преимущественный возраст участников опроса – 19–20 лет, их также оказалось около половины. При значительной доле более молодых студентов респонденты старше 23 лет в распределении заняли 6,2%. Также следует отметить заметное численное преобладание студенток над студентами – их оказалось 70,9%.

Исследование интернет-активности респондентов в целом лишь подтвердило данные, предоставляемые научному сообществу основными социологическими фондами России и Запада. Можно отметить лишь появление несущественного числа относительно новых сетей типа Клаб Хаус, который характеризуется своеобразной индивидуализацией и отрицанием письменного сопровождения (вслед за бурно растущим ТикТоком). Но это также подтверждает тренд упрощения и индивидуализации, уплотнения и эмотивизации контента, а также усложнения и удорожания гаджетов.

Никто из опрошенных студентов не указал, что у него бывают «разгрузочные» от сетей дни, а наиболее частое время, проведенное там (от 3 до 5 ч), выбрали 39,8% чел. При этом число «сетевиков», имеющих сеанс более 8 ч, практически равно числу тех, кто находится там от 1 до 3 ч, – 17%. Можно предположить, что сети занимают весомую часть жизни, определяют направление и степень развития поколения, которое готовится взять в руки управление страной уже через два-три десятилетия.

Зная о мировых трендах увеличения внимания к коротким роликам, стоит отметить, что на сегодня у наших студентов они еще не захватили основное время, однако их доля весьма высока. Только в сетях Ютьюба и ТикТока она составляет 43,9%. При этом даже Лента в других сетях также наполнена именно таким «легким» контентом. Восприятие текста упрощается вместе с потребностью, а значит и с возможностью сложных аналитических операций – то, что принято называть «клиповым мышлением», активно продвигается в реальность.

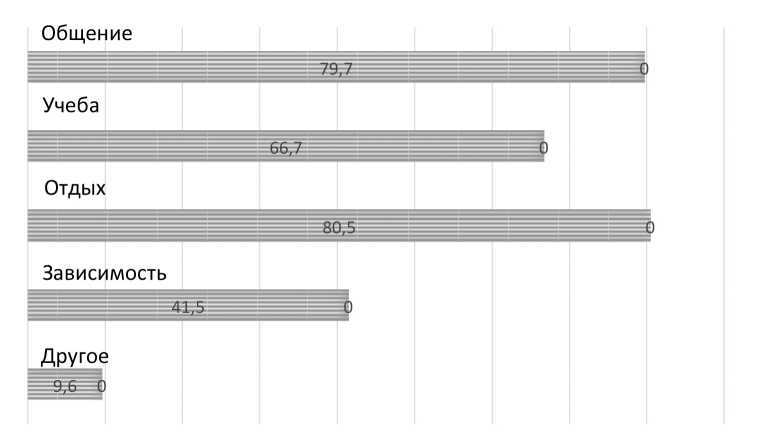

Контраргументом этому тезису будет выбор большинством респондентов именно «обучающего видео» – «знаниевый контент». Но вновь нельзя не заметить, что преимущество в выборе «знаниевого контента» перед обыденным совершенно незначительное. Это предположение подтверждает и выбор цели нахождения в Сети (см. рис. 1).

Цель пребывания молодежи в социальных сетях в значительной степени обусловливается и теми эмоциями, которые они ждут и получают в сетях. Так, подавляющее большинство отметили эмоции радости от общения посредством интернет-коммуникаций. Однако сумма остальных эмоций также значима и велика. Так, на 2-м месте почти с двукратным отставанием следует тревожность, незначительно ей уступают грусть и раздражение, неуверенность в себе, и на последнем месте – страх. Сумма негативных эмоций в итоге значительно превышает положительные.

Рисунок1. Цель пребывания респондента в социальных сетях, в % от числа опрошенных

Таким образом, по вопросу о возможности самоутверждения в обществе посредством общения в социальных сетях установлено, что социальные сети помогают самоутвердиться 66,1% респондентов. Основные пути утверждения – возможность проявления своих знаний в определенных областях, оказание помощи в востребованных вопросах, а также участие в совместных командных проектах (в т.ч. протестных). Далее следуют возможности представления своих успехов в надежде на максимальную похвалу и превосходство в дискуссиях. Незначительную долю в возможности самоутверждения занимает кибербуллинг – физически безответное оскорбление личности в сети (4,1%).

Также представляет интерес оценка респондентами возможности разрешать реальные жизненные трудности и личные проблемы через общение в социальных сетях. При подавляющем ответе «не всегда» 65,9% и 54,5%, – второе место занимал ответ твердое «нет», охватывая более четверти молодых людей. Значит, проблемы и дела в сетях решаются не практически или не существенно. Можно ли назвать такие проблемы незначительными?

Эти и некоторые другие ответы (опросная анкета содержала 38 вопросов) позволяют сформировать некоторое представление о месте социальных интер-нет-сетей, об их воздействии на когнитивные, мотивационные и поведенческие компоненты ценностных ориентаций современной студенческой молодежи.

Представляет интерес группа интернет-коммуникационных факторов, имеющих возможность и силу формировать ценностные ориентации молодежи. На основе данных, полученных рядом групп исследователей, и результатов авторского исследования представляется целесообразным разделить массу таких факторов на 5 достаточно обособленных групп. Это группы общие, доверительные, позиционные, технологические, манипуляционные.

К общим факторам можно отнести такие, как технические ограничители социального пространства (возможности Интернета и устройств, его воспринимающих, – социальных сетей, электронной почты, чатов, интернет-фору-мов, MMOs); специфика коммуникативного взаимодействия в виде «обратной связи», «шумов», «коммуникативного потока»; эффекты гиперперсонально-сти интернет-коммуникации, деиндивидуализации с точки зрения социальной идентичности (SIDE), богатства медиавозможностей, обработки социальной информации, общественного влияния, общественного присутствия, отсутствия контекстуальных знаков, передачи сигналов, расширения каналов, электронной близости, компьютерно опосредованного дискурса и др. На мезоуровне – это индивидуальная комфортная среда, коммуникационные возможности, отменяющие физические ограничения (время суток, местоположение, форма одежды, большинство форм состояния здоровья и т.д.), актуализирующие только когнитивные, ментальные характеристики; заинтересованность родителей в наличии коммуникационных устройств у своих детей и широкая финансовая доступность интернет-сетей. И на микроуровне – это трудности социализации, обезличивание человека, обесценивание понятий, информационные перегрузки и психоэмоциональное напряжение, рассеянность, неуверенность, безответственность; специфическое профессиональное мышление с особым семантико-морфологическим набором элементов и паралингвистических функций.

Группа позиционных факторов представлена в сети самыми частыми подписками молодежи (на фильмы и музыку). На уровне личности эти факторы выражены в том, что молодость предстает как самый активный возраст формирования системы ценностей и ценностных ориентаций; она имеет заниженный эвристический потенциал, трудности с рефлексией оснований своего выбора в необычных ситуациях интернет-коммуникации.

К доверительной группе следует отнести интернет-форумы, поиск в Интернете (личный интеллект), друзей в Интернете, других членов семьи и ближнее социальное окружение, «старых», не виртуальных друзей.

Технологические факторы:

– семантико-морфологический (рациональный) и символьно-знаковый (эмоционально-образный) атрибут сетевого общения;

– нормы интернет-коммуникации, традиции, стереотипы, мифы, технологии сетевого общения;

– играизация общения как стирание границ между объективной и виртуальной реальностью, что ведет к внедрению принципов игры, эвристических элементов в жизненные стратегии, трансформации мыслительных процессов и подавляет процессы анализа и синтеза.

И, наконец, зачастую незаметные, но чрезвычайно эффективные и опасные факторы-манипуляторы: поисковики, видеохостинги, тизерные сети, рекламные агентства, частная цензура, пропагандисты, политтехнологи, экстремисты, организаторы беспорядков, кибервойска недружественных стран, ангажированные внутренние и внешние сервисы, зависимые одногруппники [Масликов 2016: 1230].

А также есть ряд технологий манипуляторного содержания, как-то «петля обратной связи» (когда рекомендации создают и уплотняют границы замкнутости информации, подсовывая все больше контента, выбираемого для ознакомления пользователем, создавая все большую изолированность пользователя или «капсулированной» группы, как-то феминисты, нацисты, чайлд-фри, эмо-коммунисты и др. Они создают свой замкнутый когнитивно-полемический круг, яростно нападая и отбиваясь от иных ценностных установок путем фетиширования проблем, группового шельмования, травли, блокирования «чужаков», стайных набегов на чужие блоги.

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что с развитием высоких технологий, появлением огромного разнообразия платформ для общения и выра- жения своих точек зрения повышается рост влияния на формирование личностных ценностей и ценностных ориентаций не окрепших в твердых оценках молодых людей, проходящих этапы обучения и социализации.

Понимание группы факторов, способных формировать оценочные и поведенческие диспозиции, имеет большое значение при выработке непосредственных управленческих решений в области воспитания и развития молодого поколения, сохранения стабильности развития общества и государства.

Список литературы Интернет-коммуникационные факторы ценностных ориентаций российской молодежи

- Здравомыслов А.Г. 1986. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат. 223 с

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 2010. Ценностные ориентации, нравственные установки и гражданская активность молодежи. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1(95). С. 5-35

- Кожевников А.М., Масликов В.А. 2020а. Интернет-коммуникативные факторы ценностных ориентаций российской молодежи. - Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса (отв. ред. В.А. Мансуров). С. 3292-3301

- Кожевников А.М., Масликов В.А. 2020б. Современные исследования влияния интернет-коммуникаций на формирование ценностных ориентаций молодежи. - Социология. № 1. С. 149-158

- Масликов В.А. 2016. Ценностный аспект в управлении. - Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: сборник материалов V Всероссийского социологического конгресса (отв. ред. В.А. Мансуров). М.: Российское общество социологов. С. 1226-1232