Интернет-социализация как полноценный вид социализации

Автор: Пистолетов Д.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается сравнительно новое активно развивающееся явление под названием интернет-социализация. При том, что интернет и общение с помощью интернета не представляют для любого современного общества удивление, социальные практики в интернете претерпевают некоторые изменения. Как и в случае с заменой почты телефонами, на смену электронной почты и каких-нибудь небольших чатов пришли полноценные социальные сети, мессенджеры и иные ресурсы, которые позволяют общаться крайне удобно и функционально: присылать фотографии, музыку, видео, документы, и всё это происходит в режиме реального времени. Большие возможности позволили интернет-общению стать полноценной заменой привычному общению. Тем не менее, многие авторы ошибочно причисляют интернет-социализацию к довольно размытому термину "интернет зависимость", а также продвигают иные сомнительные утверждения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Был проведён опрос среди 200 респондентов, в результате которого стало ясно, что 77,5% опрошенных не показали признаков зависимости, крайняя степень зависимости и вовсе не прослеживается среди опрошенных. При этом, возможность аддикции была более свойственна парням, нежели девушкам. Дополнительно были изучены трудности социализации среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которым свойственна интернет-социализация и второй группы людей, которым она не свойственна. Группа привычной социализации оказалась ощутимо лучше в поведенческом уровне социализации, но в двух других уровнях (когнитивном и ценностном) несколько уступила группе интернет-социализации. Общий уровень социализации между группами оказался примерно одинаковым. Автор приходит к выводу, что интернет-социализация явно заслуживает внимания исследователей.

Интернет-социализация, интернет-зависимость, социализация, интернет, аддиктивное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14133808

IDR: 14133808 | УДК: 316.772+316.733 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/59

Текст научной статьи Интернет-социализация как полноценный вид социализации

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 316.772+316.733

С развитием отдельных технологий человечество претерпевало некоторые социальные изменения. Иногда локальные, касающиеся конкретных обществ, иногда глобальные, касающиеся всех обществ в целом. Примером глобального изменения является влияние механизации печатания букв, которую провёл Иоганн Генсфлейш, поскольку с появлением станка Гутенберга умение писать становилось всё доступнее для людей [1], разрывая имеющееся социальное неравенство. Начиная с 1990-х гг. началось активное обсуждение влияния интернета на человека. Началось оно прежде всего в США. Психиатр Айвен Голдберг, желая пошутить, заявил о появлении зависимости от интернета. И хотя он не верил, что интернет-зависимость существует в большей степени, чем зависимость от тенниса, бинго или телевидения, намекая на излишнее увлечение чем угодно, его юмор вызвал вполне серьёзное обсуждение возможной зависимости от интернета . Уже на момент 2000 г. интернет достаточно сильно для того времени набрал влияние среди американских детей и подростков: 63% из них предпочитали интернет телевидению; 55% считали интернет лучшим средством общения, чем телефон; 75% респондентов заявили о позитивном влиянии интернета на их жизнь [2].

Если в период 1990-2010 гг. интернет в России мог восприниматься более критично, учитывая сильнейший по сравнению с текущим культурный разрыв между родителями и детьми в связи с не столь ранним появлением интернета, то теперь он воспринимается более мирно и стал для российского общества вполне обыденным явлением. Тем не менее, продолжается публикация работ, продвигающих термин «интернет-зависимость» и приписывая частому его пользованию множество негативных черт [2]. И это, учитывая, что интернет-зависимость не вошла в МКБ-10, МКБ-11 и DSM-5-TR, а попытки лечить так называемую зависимость в отдельных случаях были ещё хуже, чем она сама, по причине своей негуманности. Так, в Китае детей били электрошоком для избавления от интернет-зависимости, а один из школьников и вовсе скончался из-за избиения воспитателем за отказ от пробежки .

Данная работа является попыткой доказать теорию о том, что проблема интернет-зависимости является утрированной и на самом деле высокая активность в интернете может представлять собой интернет-социализацию как альтернативу привычной социализации путём непосредственного взаимодействия. Следует уточнить, что под интернет-социализацией автор подразумевает видоизменённую под влиянием специфики интернет-среды социализацию. Иными словами, интернет-социализация представляет из себя привычный процесс усвоения социальных норм, ценностей, установок и моделей поведения, но посредством использования интернета, а не при «живом» контакте с другими членами общества. Одним из первооткрывателей темы интернет-коммуникаций в отечественной науке был А. Е. Войскунский В одной из своих работ он вместе с соавторами назвал их «новым качественно особом видом деятельности, который принципиально не может быть сведён ни к одному из традиционно выделяемых в психологии основных её видов» [10]. Одновременно со своим первенством он был одним из тех исследователей, которые критиковали признание интернет-зависимости как психологической проблемы. Он называл такую область «правомерной», но делал акцент на сомнительной методологии работ по этой теме [11]. Помимо этого, он отметил серьёзную проблему в области исследований по теме интернет-зависимости, которая во многом существенна для США. В случае признания интернет-зависимости полноценной разновидностью зависимого поведения, расходы на борьбу с ней будут покрыты медицинской страховкой, что означает появление гарантированных клиентов для продвинутых авторов по теме интернет-зависимости [12].

Плешаков В.А., автор термина «киберсоциализация», рассматривал социализацию с использованием интернета как проблему, поскольку свобода киберпространства представлялась для него не только полезной, но вредной и даже опасной. Интернет-зависимость он считал возможностью говорить о человеке как о жертве киберсоциализации [4]. Под самим термином он подразумевал «социализацию личности в киберпространстве – как процесс качественных изменений структуры самосознания личности, происходящий под влиянием и в результате использования им современных информационных и компьютерных технологий в контексте жизнедеятельности» [5].

Л. В. Ребышева вместе с коллегами приходят к выводу о том, что в современном обществе интернет является неотъемлемой частью жизни, что приводит нас к тому, что некоторые люди не представляют свою жизнь без этого пространства. Они считают, что по этой причине необходимо распространять информацию об интернет-зависимости [7]. Это мнение поддерживает М. Т. Дусматова, которая считает интернет-зависимость междисциплинарной проблемой, поскольку она наносит разносторонний вред человеку [9]. А. В. Чулкова вместе с коллегами предлагают разделить профилактику интернет-зависимости на три блока: первичную, вторичную и третичную. Первичная подразумевает под собой предупреждение аддиктивного поведения, вторичная направлена непосредственно на профилактику, третичная представляется собой реабилитацию людей с уже сформировавшейся зависимостью [8].

А. И. Лучинкина разделяет интернет-социализацию на девиантную и нормативную, не возводя возможные негативные моменты интернет-социализации в абсолют [9]. К аргументам против интернет-социализации как аддиктивного поведения относятся утверждения о том, что люди тратят на интернет наибольшую часть своего времени; виртуальное общение по большей части заменяет реальное для некоторых активных пользователей интернета; интернет отнимает практически всё свободное время, поскольку приводит к пустой трате времени. К позитивным сторонам относят большое количество информации, влияние интернета на реальность [10].

Можно выделить следующие главные аргументы против интернет-социализации, являющиеся основой для поддержки термина «интернет-зависимость»: ограниченность в реальном общении, в том числе с семьёй, друзьями, возможные психологические проблемы по этой причине; негативное влияние на физическое состояние излишне активных в интернете-людей; трата свободного времени на бесцельное посещение сайтов [6]; негативное влияние на сон; уменьшение времени на чтение; уменьшение социальных мероприятий вроде посещения театров [14]; интернет-общение ограничено инфантильными содержаниями, имеет более низкое качество межличностного контакта [15]; возможное столкновение с негативным содержанием в интернете. Следует заметить, что продвигающие термин «интернет-зависимость» авторы чаще всего весьма абстрактны в своих утверждениях. Учитывая, что интернет может использоваться для самых разных целей, некорректно под одной фразой подразумевать пристрастие к компьютерным играм, просмотр фильмов в интернете или общение в социальных сетях. Согласно данным ВЦИОМ, на момент 2018 г. чаще всего интернет использовался для работы или учёбы, прослушивания музыки и потребления иных элементов культуры, общения. Игры занимали своё место во второй половине списка активностей . Несмотря на то, что автор в данной статье уделяет внимание именно интернет-общению и иным межличностным взаимодействиям, многие исследователи относят и эту деятельность к аддиктивному поведению, связанному с интернетом, что делает невозможным опустить этот проблемный момент изучения интернет-аддикции.

Утверждение об ограниченности в общении весьма спорно. Никто не мешает человеку комбинировать интернет-общение и общение в реальной жизни. Если человек предпочитает общение и активность в целом в интернете, то это является скорее проблемами социализации, а не зависимостью от компьютера или телефона. Те же японские затворники, отстранённые от общества и называемые «хикикомори» появились ещё до распространения интернета и его развития до полноценной сети [16]. Интернет помогает близким людям общаться на расстоянии в режиме реального времени посредством и сообщений, и видеозвонков, что не позволяла делать почта, потому нельзя сказать об ограничениях в общении с близкими людьми, ведь интернет наоборот расширяет возможности человека в этом. Касательно возможных психологических проблем, то это утверждение расплывчато. Следует конкретизировать о какой конкретно проблеме идёт речь и рассмотреть её индивидуально.

Касательно негативного влияния на физическое состояние, то тут всё несколько преувеличено. Такие проблемы могут возникнуть если человек совсем не двигается, например, весь день сидит за компьютером или из-за подобных действий. Но такое относится не ко всем активным пользователям интернета. Кроме того, есть огромное количество приложений, которые мотивируют заниматься спортом и содержат в себе информацию о том, какие упражнения будут более полезными для человека. Потому тут всё весьма условно, не все активные пользователи интернета будут страдать от этой проблемы.

Говоря о бесцельном посещении сайтов, то тут тоже всё утрировано. Люди могут бесцельно проводить время и без интернета, но причиной этому является не сам интернет, а люди. Если человек знает, чем он хочет заняться или ставит себе какие-либо серьёзные цели, он не будет проводить время напрасно. Аналогично и со сном: если человек действительно захочет спать, он ляжет спать. По большей части это обвинение относится скорее к подросткам, которые якобы из-за интернета ложатся спать слишком поздно. Тем не менее, подростки засыпают позже из-за полового созревания, которое вызывает изменения в развитии внутреннего суточного ритма [17].

Что касается чтения и социальных мероприятий, то и тут мы должны понять, что этот момент является индивидуальным. Интернет дал возможность читать книги без их приобретения, получать их сразу (скачать). Помимо книг, он дал ещё и различные статьи, обучающие видео и не только. Благодаря нему люди могут получить информацию обо всех мероприятиях в своём городе, что может положительно сказаться на посещении социальных мероприятий.

Как правило, излишне критичное отношение к интернету, в частности, общению в интернете проявляются люди более старших поколений. Это связано с культурным шоком, то есть неприятным опытом новой культуры, вызванный неожиданностью [18]. На самом деле общение в интернете не ограничено инфантильными содержаниями, оно может быть полноценным. Если человека не устраивает его окружение в реальной жизни, он может сформировать его в интернете, то есть заменить привычную социализацию интернет-социализацией. Более того, интернет позволяет формировать романтические отношения между людьми на расстоянии [19]. Такие отношения могут перенестись в реальную жизнь, один из участников отношений может переехать в город к другому. Интернет-социализация не ограничена одним только текстом, она может проходить в виде совместного просмотра фильмов, общения в голосовом чате, совместных играх и не только. В настоящий момент есть немало интерактивных способов провести время. Что касается возможности встретить в интернете негативное содержание, так оно может встретиться и в жизни, тут не так много отличий. Чаще всего интернет-социализация проходит так же, как и в реальной жизни. Если в жизни присутствуют определённые места, в которых они проводят время вместе, то в рамках интернет-социализации используются чаты. Помимо общения в чате, люди взаимодействуют между собой лично. Как и в привычной социализации люди в рамках этой малой группы делятся ещё и на подгруппы, в которых взаимодействуют между собой более активно, нежели в малой группе в целом. В случае с подростками, интернет-социализация может положительно повлиять на них благодаря разнообразию малых групп, в которых они участвуют, так как это повышает навыки адаптации и коммуникации [20]. Как и при обычной социализации, во время интернет-социализации человек может столкнуться с такими процессами социализации, как обучение нормам и ценностям, групповой динамикой, поддержкой и взаимопомощью, ролевым взаимодействием, обсуждением и принятием решений. Очевидно, что иной раз у членов интернет-социализации происходит гнетущее состояние, вызванное расстоянием, которое мешает им взаимодействовать между собой в реальной жизни. Тем не менее, интернет-социализацию нельзя назвать эрзац-социализацией, поскольку она во многом аналогична привычной. Зарубежные исследования показывают, что активное взаимодействие в интернете способствует развитию социальных контактов и повышению влияние в своей группе, а также влияет на различные аспекты социализации [21].

Родителям следует не игнорировать активность подростка в интернете, но и не проявлять слишком серьёзный контроль, поскольку подростки от такого могут скрывать свою деятельность от родителей. Родителям нужно адаптироваться к интернет-социализации и лучше понять её. Это особенно актуально, поскольку существуют различные асоциальные и антисоциальные интернет-субкультуры, которые могут нанести вред подростку [22]. Учитывая, что новое поколение родителей сами активно пользуются интернетом, у них вряд ли возникнут серьёзные трудности с этим. Стоит отметить, что не все подростки включены в интернет-социализацию. Для некоторых из них интернет представляет собой лишь средство для взаимодействия с людьми, с которыми они общаются в реальной жизни. Подростки, которые включены в интернет-социализацию имеют немало контактов людей, которые находятся в других городах или даже странах. Те подростки, которые не включены в неё, могут воспринимать интернет-социализацию как странное явление, поскольку для них оно представляет культурный шок в связи с тем, что они никогда с таким не сталкивались. Для определения того, является ли интернет-социализация зависимостью было проведено тестирования среди 200 участников данной социализации. Количество представителей женского пола - 100, мужского аналогично. Среди участников опроса лица от 13 до 20 лет. Тест распространялся с помощью интернета в сообществах людей, вовлечённых в интернет-социализацию. Был использован тест, предложенный Н. Н. Телеповой. Тест содержит 32 вопроса с возможностью указания в качестве ответа один из четырёх вариантов: да, иногда, крайне редко, нет. Каждый ответ имеет различную оценку в баллах. Выраженность аддиктивного поведения делится на четыре шкалы: не прослеживается, начальная стадия, стадия развития, стадия интенсивного развития [23].

Таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

|

Категория респондентов |

Аддиктивное поведение не прослеживается |

Начальная стадия проявления аддиктивного поведения |

Стадия развития аддиктивного поведения |

Стадия интенсивного развития аддикции и деградации личности |

|

Мужской пол |

72 |

24 |

4 |

0 |

|

Женский пол |

83 |

15 |

2 |

0 |

|

Общее |

155 (77,5%) |

39 (19,5%) |

6 (3%) |

0 (0%) |

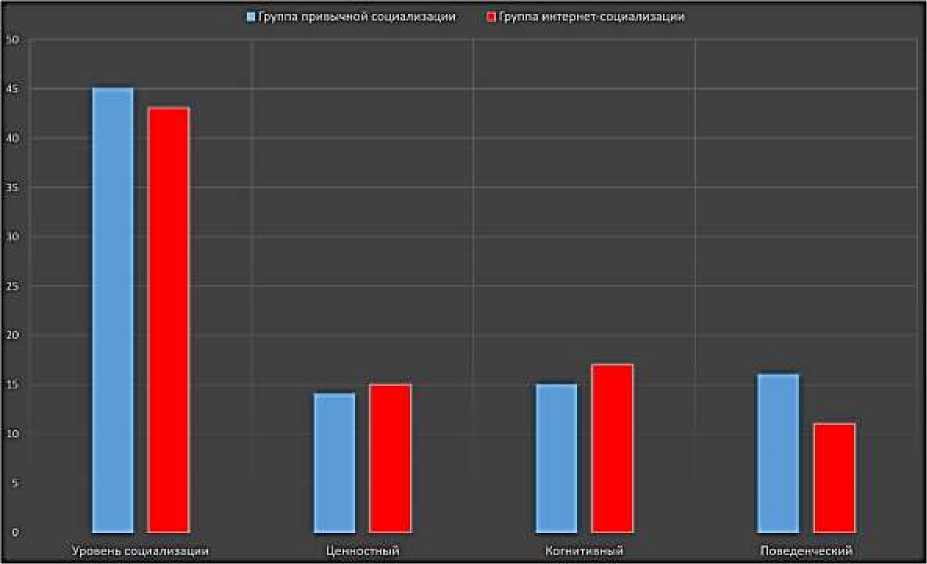

Согласно результатам, причисление интернет-социализации к одному из видов зависимого поведения сомнительно. Ни один прошедший тестирование человек не был причислен к крайней стадии (интенсивного развития и деградации личности). Почти 4/5 респондентов (77,5%) были причислены к группе, где аддиктивное поведение не прослеживается. Примечательно, что респонденты женского пола чаще не имели аддиктивное поведение по отношению к интернету. Для более качественной проверки полноценности интернет-социализации были собраны результаты теста трудностей социализации, представленный А. Г. Самохваловой и другими [24]. Результаты теста представлены в трёх делениях: ценностный, когнитивный и поведенческий компоненты. Каждый из них может составлять от нуля до двадцати очков. Очки с данных компонентов составляет собой часть ключевого деления - уровня социализации, который может составлять от нуля до шестидесяти баллов. Низким показателем является промежуток от 0 до 8, средним от 9 до 14, высоким от 15 до 20. Выборка состоит из 50 людей, не вовлечённых в интернет-социализацию и аналогичного количества людей, которые вовлечены в интернет-социализацию. Формирование выборки происходило по методу простого случайного отбора. Пропорция мужского и женского пола равна в обеих группах. Возраст респондентов представлен в промежутке от 14 до 22 лет. Средние результаты по общему уровню социализации оказались практически одинаковы: 45 у группы привычной социализации против 43 у группы интернет-социализации. Примечательно, что первая группа оказалась ощутимо лучше в поведенческом уровне, то есть выполнении социальных норм и правил, соблюдении социальных ролей и участии в социальных группах. Если у первой группы по этому показателю 16, то у второй всего 11. Тем не менее, в когнитивном уровне, то есть в понимании устройства социального мира, эмпатии, формировании когнитивных моделей, вторая группа оказалась лучше (17 против 15 у группы привычной социализации). В ценностном компоненте группы оказались практически равны. У группы привычной социализации средний результат составил 14 баллов, у группы интернет-социализации — 15. Этот компонент включает в себя мотивацию, которая влияет на поведение человека в контексте усвоения социальных норм и ценностей, самооценку и достижение социальных целей. Таким образом, группа интернет-социализации в данном случае не показала сильных отклонений в уровне социализации, а также обошла группу привычной социализации в двух из трёх компонентах. Рассматривая привычную социализацию и интернет-социализацию в контексте Теории социального обмена G. C. Homans [25], нам следует обратиться в первую очередь к постулату распределительной справедливости. Если человек считает социальный обмен при обычной социализации несправедливым, он может обратиться к интернет- социализации. В случае, если оно окажется более успешным, то здесь могут быть реализованы постулаты стимула, успеха и ценности. Иными словами, он может снова обратиться к интернет-социализации и считать её более ценной, нежели социализация привычная.

Рисунок. Средние результаты тестирования

Таким образом, можно заметить, что понятие «интернет-зависимость» нуждается в пересмотре и формировании более чёткого определения, поскольку при рассмотрении такого явления, как интернет-социализация, это понятие не выдерживает критики. Если и использовать этот термин, то в него не следует включать социализацию посредством интернета. Даже учитывая тот факт, что социализация посредством интернета была предметом изучения ещё в 1990-х годах, она всё ещё является крайне актуальной, поскольку с тех пор экосистема интернета изменилась до неузнаваемости. Помимо этого момента стоит заметить, что сменилось поколение, и теперь мы можем наблюдать молодых людей, которые познакомились с интернетом и иными технологиями и техникой ещё в раннем возрасте. Это весьма значимый факт, ибо он даёт нам увидеть то, как человек взаимодействует с интернетом всю жизнь. Несмотря на то, что результаты, представленные в данной статье, вполне позволяют нам говорить о полноценности интернет-социализации, их погрешность слишком велика по причине малого количества респондентов. Поэтому требуется проведение опросов, тестов и иных методов исследования с более значительным количеством участников. Кроме этих обстоятельств есть ещё немало значимых тем для исследований, связанных с интернет-социализацией. Например, необходимо изучить специфику социальной картины мира людей, для которых эта социализация является ключевой. Также имеет место быть изучение особенностей их стиля общения. Подводя итог, можно заключить, что данная тема далеко не исчерпана.