Интерпретация данных электрометрии при исследовании деформационных процессов земной поверхности

Автор: Тайницкий А.А., Христенко Л.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты интерпретации данных электрометрии при исследовании деформационных процессов земной поверхности в пределах Верхнекамского месторождения соли. Выполнен анализ распределения электрического сопротивления. Для выделения компонент естественного поля, приближенно отвечающих зонам оседания, в программном комплексе «КОСКАД 3D» был выполнен ряд преобразований: разделение поля с помощью алгоритма адаптивной двумерной энергетической фильтрации, оценка дисперсии, классификация и оценка распределения потенциала на глубину. Полученные результаты можно использовать в качестве дополнительной информации для определения потенциально возможных зон оседания.

Естественное электрическое поле, электротомография, преобразования

Короткий адрес: https://sciup.org/147245126

IDR: 147245126 | УДК: 550.837 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.3.260

Текст научной статьи Интерпретация данных электрометрии при исследовании деформационных процессов земной поверхности

Оседания грунта, вызванные горными работами, в районе г. Березники происходили многие годы, но их скорость долгое время оставалась небольшой. Ситуация резко изменилась в 2006 г., когда случилась крупнейшая в мировой практике разработки водорастворимых руд авария – был затоплен рудник Первого Березниковского калийного рудоуправления, расположенный непосредственно под г. Березники, вторым по величине городом Пермского края с населением около 150 тыс. человек (Барях и др., 2009). После аварии был существенно расширен комплекс мер по обеспечению сохранности водозащитной толщи и контролю эффективности проводимых в связи с этим работ. Регулярно выполняются повторные геодезические и гравиметрические измерения, регистрируется техногенная сейсмичность. Проводится численное геомеханическое моделирование, разработана и реализована система комплексного мониторинга, позволяющая принимать превентивные решения по защите рудников и расположенных в зоне их влияния селитебных территорий (Барях и др., 2013).

В связи с проявлением деформационных процессов земной поверхности в пределах

Верхнекамского месторождения солей (ВКМКС) в декабре 2022 г. был выполнен комплекс геолого-геофизических исследований, включающий электрометрию. Методы электрометрии, наряду с другими методами неразрушающего контроля, играют немаловажную роль при локализации потенциально опасных областей с нарушенными физикомеханическими свойствами природно-технических систем (Димухаметов и др., 2022).

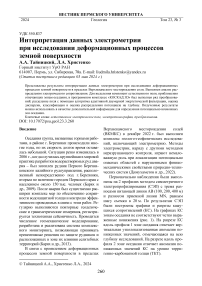

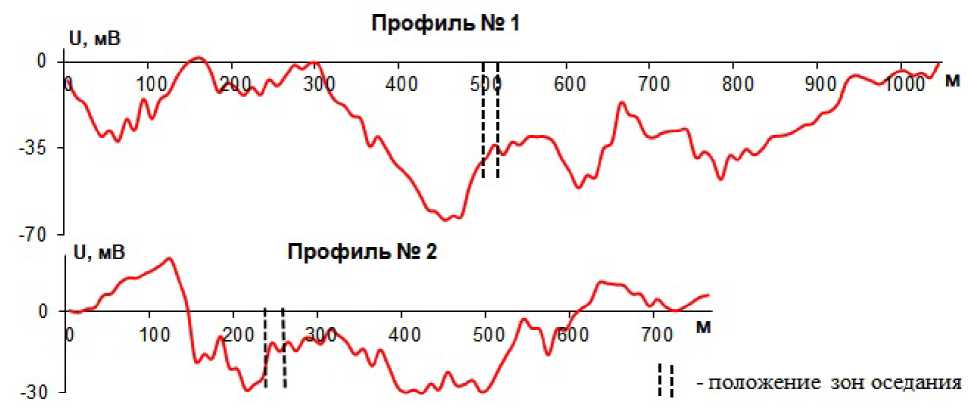

Первоначально наблюдения были выполнены на 2 профилях методом симметричного электропрофилирования (СЭП) с тремя разносами питающей линии АВ (100, 200, 400 м) и разносом приемной линии MN, равным шагу съемки в 20 м. По результатам СЭП были построены графики и разрезы кажущихся сопротивлений (КС). На графиках КС зонам оседания не соответствуют четко выраженные понижения (рис. 1). На разрезе КС вдоль профиля 1 зоне оседания отвечает вертикальная узколокализованная аномалия пониженных значений, отмечающаяся на всю глубину исследований. На разрезе вдоль профиля 2 зоне оседания отвечает аномалия пониженных значений КС на уровне терри-генно-карбонатной толщи (ТКТ).

Рис. 1. Графики кажущихся сопротивлений

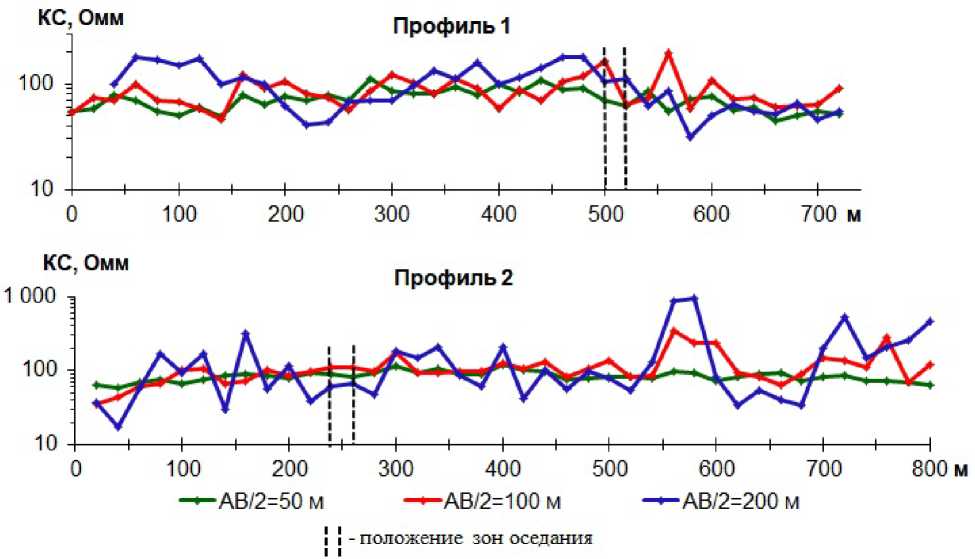

Рис. 2. Геоэлектрические разрезы

В мае 2023 г. электрометрические наблюдения были выполнены на 8 профилях методом сопротивлений по методике электрото-мографиии и методом естественного электрического поля (ЕП).

В ходе двумерной инверсии данных электротомографии были получены разрезы удельного электрического сопротивления (УЭС), которые позволили выделить три гео-электрических слоя. На рис. 2 приводятся гео электрические разрезы для профилей 1–2, включенных в схему майских наблюдений. Первый слой, прослеживающийся от поверхности наблюдений до глубин 10–12 м, характеризуется значениями УЭС 20–80 Ом∙м и отождествляется с песчано-глинистыми четвертичными отложениями.

Его подстилают породы терригенно-кар-бонатной толщи, представленные в основном известняком массивным кавернозным, трещиноватым. Трещины субвертикальные и субгоризонтальные, открытые и закрытые выполнены кальцитом. Породы ТКТ характеризуются преимущественно высокими значениями сопротивлений (более 100 Ом∙м) и прослеживаются до глубин 75–80 м. В нижней части разреза выделяется слой с пониженными сопротивлениями, отвечающий породам соляно-мергельной толщи (СМТ).

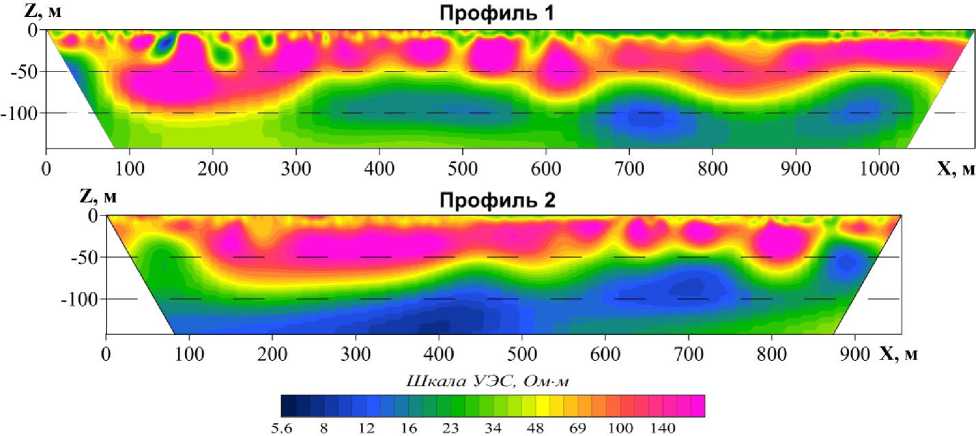

Для оценки пространственного распределения удельного электрического сопротивления были построены карты УЭС для различных глубин. На рис. 3 приводятся карты для глубин 50, 100 и 135 м, которые отражают достаточно сложное распределение поля сопротивления и общее его снижение с глубиной без существенного изменения картины распределения. Карта УЭС для глубины 50 м характеризует породы ТКТ. Понижение сопротивления (15 – 45 Ом∙м) отмечается на пересечении профилей 1–3 на северо-западе участка исследования и, вероятно, обусловлено наличием сильно обводненных пород.

На глубине 100 м наблюдается расширение областей пониженного сопротивления с эпицентрами вдоль профиля 3. На глубине 135 м обширная область низких сопротивлений охватывает практически весь участок, за исключением краевых частей. Наиболее низкие значения УЭС прослеживаются в центральной части в пределах профилей 1, 3 и 5. Зона оседания на профиле 1 пространственно совпадает с одним из эпицентров понижения сопротивления на его пересечении с профилем 8. Зоне оседания на профиле 2 пространственно отвечает область устойчивого снижения сопротивления с глубиной, но выделить какие-то характерные для зоны особенности поля УЭС невозможно.

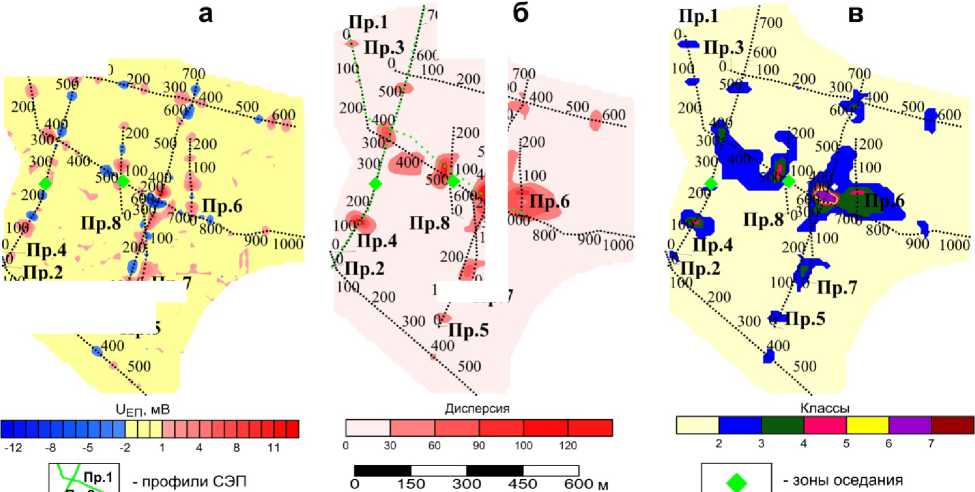

На графиках значений потенциала естественного поля на профилях 1 и 2 (рис. 4), видно, что обе зоны оседания пространственно не связаны с экстремумами, а попадают на границы локальных аномалий. Для выделения компонент поля ЕП, приближенно отвечающих этим зонам, в программном комплексе «КОСКАД 3D» (Трусов, Петров, 2000) был выполнен ряд преобразований. Преобразования, реализованные в ПК «КОСКАД 3D», помогают повысить достоверность выводов о геологической природе изучаемых явлений и процессов при решении задач выявления, оценки динамики и влияния выработанного пространства недр на различные объекты (Христенко, Степанов, 2014).

Чтобы зоны, расположенные на разных профилях наблюдений, имели единые характеристики, значения потенциалов ЕП были заинтерполированы. Карта изолиний, постро- енная по интерполированным значениям, позволила к тому же качественно оценить характер пространственного распределения потенциала.

- профили СЭП

Рис. 3. Карты удельного электрического сопротивления на глубине 50 м (а), 100 м (б), 135 м (в)

Рис. 4. Графики значений потенциала естественного поля

Обширная область отрицательного потенциала на карте охватывает практически весь участок, за исключением его северо-восточной четверти. Эпицентры наиболее интенсивных локальных аномалий (-40 ^ -60 мВ) этой области располагаются на профиле 1, а границы охватывают профили 2, 3 и 5. Разделение естественного поля с помощью алгоритма адаптивной двумерной энергетической фильтрации позволило выделить 3 составляющие с различными спектрально-корреляционными характеристиками, приведенными в таблице. Первая составляющая описывает наиболее энергоемкие аномалии в центре участка, охватывающие обширную область отрицательного потенциала. Большому количеству менее энергоемких аномалий второй составляющей, расположенных практически равномерно на участке исследований, сложно было придать содержательный смысл без повторной фильтрации, которая позволила получить третью составляющую (рис. 5 а). Обе зоны оседания пространст венно совпали с ее положительными остаточными аномалиями. Подобные аномалии отмечаются на других интервалах профилей 1 и 2, а также на профилях 5–8.

Анализ значений статистических характеристик помогает получить дополнительную полезную информацию об особенностях геополя (Никитин, Петров, 2008). В полях дисперсии, асимметрии, эксцесса более контрастны границы аномальных объектов. На рис. 5 б граница зоны оседания на профиле 1 (пк 500) совпадает с областью повышенных дисперсий. Аналогичные области, отмечаемые на профилях 1, 2 и 5, могут отвечать границам других возможных зон оседания. Наряду с дополнительной информацией о границах аномальных объектов, статистические характеристики поля эффективно используются в задачах геологического районирования классификационными программами комплекса «КОСКАД 3D». Метод общего расстояния, предназначенный для разбиения исследуемой территории на области однородные по комплексу признаков, позволил получить сеть, каждая точка которой характеризуется номером класса, к которому она принадлежит. Обе зоны оседания по комплексу признаков относятся ко второму классу (рис. 5 в).

Таблица. Статистические характеристики составляющих естественного поля

|

№ составляющей |

Мин. значение |

Макс. значение |

Размах |

Медиана |

Среднее |

Ср.кв. отклонен. |

Коэфф. вариации |

Коэфф. асимм. |

Коэфф. эксцесса |

|

1 |

-50,518 |

27,28868 |

77,80664 |

-4,59488 |

-5,99379 |

13,54292 |

-30,6001 |

-0,21474 |

-0,27975 |

|

2 |

-12,3989 |

11,76195 |

24,16088 |

-0,01311 |

-0,02539 |

2,108783 |

-175,117 |

-0,24404 |

4,637045 |

|

3 |

-12,6364 |

15,48515 |

28,12153 |

0,002831 |

0,00193 |

0,979788 |

497,3131 |

0,132896 |

25,37567 |

Пр.1 /700

°* i

• Пр.З /6оо ю^ ?W-W.°

ip..

Рис. 5. Преобразования естественного поля: адаптивная энергетическая фильтрация (а); дисперсия (б); классификация (в)

1(00 Пр.7

'^ Пр.7

Области, объединяющие точки сети, второго класса, согласуются по своему пространственному положению с аномалиями пониженных значений УЭС и результатами других преобразований поля потенциала ЕП, т.е. оконтуривают области с признаками, близкими областям процессов оседания.

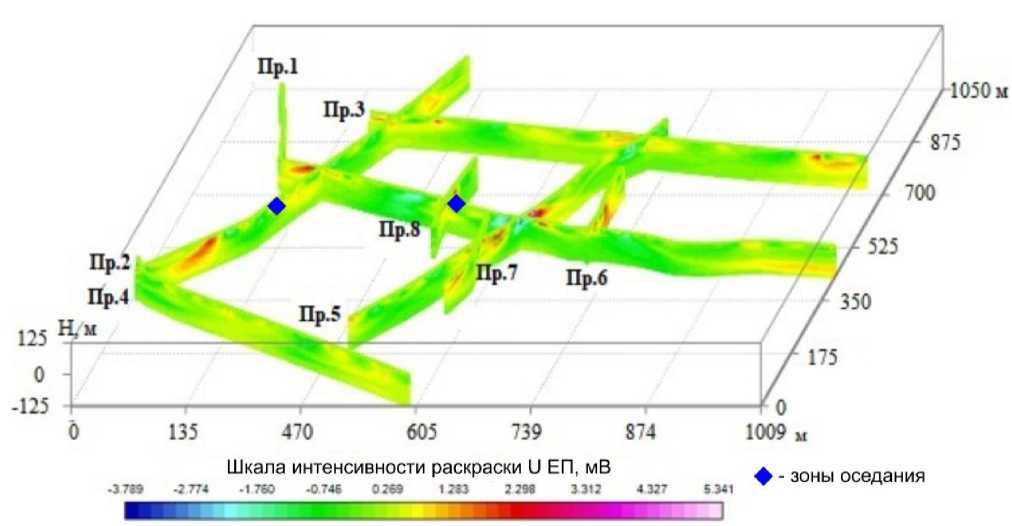

Для приблизительной оценки распределения потенциала ЕП на глубину была использована процедура т.н. интерпретационной томографии – оценка параметров аномалиеобразующих объектов по Б.А. Андрееву (рис. 6). Глубина объектов определяется по градиенту изменения поля, получаемому в результате полосовой фильтрации осредненного с разными размерами окон исходного поля. На рис. 6 видно, что зонам оседания отвечают области сходного по характеру распределения поля на глубине.

Подробно о теории и практике томографической интерпретации вообще и геопотенциальных полей в частности говорится в статье А.С. Долгаля и др. авторов (Долгаль и др., 2012). Основными особенностями большинства методов интерпретационной томографии являются: использование минимума априорной информации об источниках поля;

отсутствие трудоемких процедур построения начального приближения; разделение интерпретируемого поля на составляющие, отождествляющиеся с влиянием разноглубинных (не обязательно горизонтальных) слоев горных пород; применение сравнительно быстрых вычислительных алгоритмов и возможность построения различных вариантов пространственных распределений неоднородностей в исследуемом объеме среды.

Эти особенности делают методы интерпретационной томографии очень привлекательными для геофизиков-интерпретаторов и задают основные направления для дальнейших исследований, связанных с определением достоверности разделения разноглубинных объектов; оценкой возможностей тех или иных алгоритмов томографической интерпретации в конкретных физико-геологических ситуациях путем имитационного моделирования и выполнения серии вычислительных экспериментов; созданием методик, обеспечивающих эффективное комплексиро-вание методов интерпретационной томографии с другими методами интерпретации геофизических полей и др.

Рис. 6. Относительное распределение потенциала естественного поля

Выполненные преобразования и оценки распределения потенциала ЕП на глубину, по Б.А. Андрееву, полностью отвечают последнему из перечисленных направлений исследований по комплексированию методов интерпретационной томографии с другими методами интерпретации геофизических полей.

Полученные результаты можно использовать в качестве дополнительной информации при совместном анализе с результатами других методов исследований для определения потенциально возможных зон оседания.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РНФ в рамках государственного задания (№ 124020500054-3) .

Список литературы Интерпретация данных электрометрии при исследовании деформационных процессов земной поверхности

- Барях А.А., Красноштейн А.Е., Санфиров И.А. Горнотехнические аварии: затопление Первого Березниковского калийного рудника // Вестн. Пермского научного центра. 2009. № 2. С. 40-49. eLIBRARY ID: 18957498. EDN: PYWAJJ

- Барях А.А., Санфиров И.А., Дягилев Р.А. Мониторинг последствий затопления калийного рудника // Горный журнал. 2013. № 6. С. 34-39. eLIBRARY ID: 19095939. EDN: QBWUHX

- Димухаметов Д.М., Татаркин А.В., Красильников П.А., Гайнанов Ш.Х., Волошина Ж.Ю. Геотехнический мониторинг и моделирование суффозионного провалообразования на урбанизированных территориях // Вестник Пермского университета. Геология. 2022. № 3 (21). С. 229-236. DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.229 EDN: YHAROL

- Долгаль А.С., Бычков С.Г., Костицын В.И. [и др.] О теории и практике интерпретационной томографии геопотенциальных полей // Геофизика. 2012. № 5. С. 8-17. EDN: RZRUMX

- Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информации. М.: ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, 2008. 116 с. EDN: QKHUPL

- Трусов А.А., Петров А.В. Компьютерная технология статистического и спектрально-корреляционного анализа трехмерной геоинформации - КОСКАД 3D. Геофизика. 2000. № 4. С. 29-33. EDN: TZBOOV

- Христенко Л.А., Степанов Ю.И. Электрометрические наблюдения при оценке влияния выработанного пространства недр на основание железнодорожной насыпи // Естественные и технические науки. 2014. № 7 (75). С. 58-62. eLIBRARY ID: 22020109.