Интерпретация мистической теологии Майстера Экхарта в трудах М. Хайдеггера и В. Н. Лосского

Автор: Коначева С.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнительный анализ стратегий прочтения апофатической теологии Майстера Экхарта в философии М. Хайдеггера и богословии В. Н. Лосского. Анализируется хайдеггеровская трактовка интенциональных актов, характеризующих отношения мистика с Божеством: отрешенное спокойствие (Gelassenheit), отрешенность (Abgeschiedenheit) и отдача (Hingabe). В хайдеггеровском прочтении Экхарта выделяется ряд аналогий между мистицизмом и феноменологией. Направленность мистика на Божество уподобляется направленности Dasein к ничто. Подобно тому, как мистик находится в непосредственных и до-рефлексивных отношениях с божественной жизнью, мы находимся в непосредственных, до-теоретических отношениях с нашей собственной фактичностью. Лосский в своем исследовании отрицательного богословия Экхарта выделяет особенности понимания неизреченности Бога у немецкого мистика, для которого Бог безымянен и непознаваем именно как Бытие. При этом путь отрицательного богопознания характеризуется как вхождение в собственные глубины, как трансформативная практика, идущая от внешнего через внутреннее к высшему.

М. Хайдеггер, В. Н. Лосский, мистическая теология, метафизика, отрешенность, бытие, сущность, ничто, историчность

Короткий адрес: https://sciup.org/140310263

IDR: 140310263 | УДК: 1(430)(091)+271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_91

Текст научной статьи Интерпретация мистической теологии Майстера Экхарта в трудах М. Хайдеггера и В. Н. Лосского

В религиозно-философской мысли ХХ столетия обращение к мистической традиции Средневековья часто служило отправной точкой для критики метафизического мышления и попыток вернуться к до-теоретическим истокам. При этом философские и теологические стратегии прочтения средневековой мистики обнаруживают как сходные моменты, определенные отсылками к «основоопыту», так и различные акценты, позволяющие обозначить существенные элементы диалога философии и теологии, который длится на протяжении столетий и обретает особую остроту в ХХ–XXI вв.

«Философская мистика» Мартина Хайдеггера как мистицизм опыта времени

Хайдеггер неоднократно обращается к мистической теологии М. Экхарта, начиная с ранних разработок к курсу «Философские основания средневековой мистики» и до послевоенных статей и курсов («Положение об основании», «Отрешенность»). Мистицизм оставался интересом Хайдеггера на протяжении всей его жизни, при этом его трактовка соотношения мистики со средневековой схоластикой менялась от указания на взаимодополнительность средневековой метафизики и мистицизма до их резкого противопоставления. В диссертации «Учение Дунса Скотта о категориях и значении» (1916) Хайдеггер рассматривает средневековый мистицизм как дополнение к схоластической метафизике. Восстановление мистической традиции не противоречит реабилитации аристотелевской схоластики, а, напротив, поддерживает ее: «Для проникновения в основной характер схоластической психологии, решающее значение имеет философская, точнее, феноменологическая разработка мистических, моральнобогословских и аскетических трудов средневековой схоластики. Продвигаясь по этому пути, мы проникаем в живое сердце средневековой схоластики»1. В позднем курсе лекций «Положение об основании» (зимний семестр 1955–56 гг.) Хайдеггер, напротив, критикует метафизическую традицию, предполагающую самодостаточное объяснительное основание сущего, causa sui. Хайдеггер сопоставляет закон достаточного основания, сформулированный Лейбницем, со стихотворением экхартианско-го мистика XVII в. Ангелуса Силезиуса о розе, которая есть без «почему»; цветет, потому что она цветет. Точно так же мы обретаем свою сущность только тогда, когда довольствуемся существованием без объяснений, «ohne warum». На этом этапе хайдеггеровского философствования метафизика и мистика поляризуются как парадигмы рассчитывающего и осмысляющего мышления. В этом контексте особое значение имеют заметки Хайдеггера, посвященные мистицизму, опубликованные под названием «Философские основания средневековой мистики»2. Заметки представляют собой компиляцию набросков по разрозненным темам, среди которых: иррациональность у Мейстера Экхарта; историческое сознание у Бернара Клервоского; понятие религии у Шлейермахера; «нуминозный опыт» у Рудольфа Отто.

Мартин Хайдеггер (1889–1976)

В своем исследовании мистической теологии Экхарта Хайдеггер отмечает, что акцент средневекового мистика на переживании привел к тематизации иного измерения ipsum esse subsistens . Для Экхарта актуальность в конечном смысле всегда отчасти является отрицанием возможности: быть этим — значит не быть тем. Каждое конечное сущее, все, что может быть предметом предикации, содержит «не». Бог, напротив, есть отрицание всех отрицаний. Следовательно, Бог свободен от актуальности. Отсюда единственное подходящее имя для Бога — «Единый», или «esse indistinctum». По мнению Экхарта, все, что меньше Бога, поскольку оно меньше бытия, является одновременно и бытием, и небытием. И поэтому отрицание является его частью. Но для самого существования никакое существование не отрицается. Следовательно, ничто отрицательное не принадлежит Богу, кроме отрицания отрицания. Экхарт возвышает божественную сущность на уровень, который поглощает все бытие, актуальность и возможность. Для него Божественное — это совершенная простота формы, в каком-то смысле бесформенная, ибо, трансцендируя все различия, Бог не может быть дифференцирован от других форм. Однако «бесформенность» Бога не означает ограничения или не недостатка. Скорее это свобода от ограничения и детерминации. Как выражается Хайдеггер: Бог «по сути свободен от определений (Bestimmungslose)»3. Радикальное прочтение Экхартом традиционного схоластического отождествления Бога и бытия приводят его к гетеродоксальному отрицанию возможности метафизического теологического языка. «Сущность Бога», Gottheit, отличается от Бога, о котором говорится в теологии. У Бога метафизической теологии есть определенные атрибуты: благость, справедливость, всемогущество и т. д.; у Божества Экхарта нет никаких качеств. Оно вне всякого определения, Gottheit ничего нельзя приписать. Экхарт мыслит Бога как бытие за пределами бытия и небытие за пределами бытия. Бог — это ничто. Бог — это небытие. И все же Бог — это нечто. Бесконечное бытие содержит в себе все возможные определения сущего. Ни одно конкретное определение не может быть приписано ему без фальсификации — не потому, что Бог нереален, а потому, что определенное сущее нереально. Только Бог существует в строгом смысле слова, творения — нет. «Все творения суть чистое ничто. Я не скажу, что они малоценны или вообще являются чем-то, они — чистое ничто; что не имеет бытия, то и есть ничто»4.

В важном отступлении в курсе лекций «Основные проблемы феноменологии» Хайдеггер разрабатывает «особые» онтологические последствия экхартовского понимания Бога. «Характерная черта средневековой мистики состоит именно в том, что она пытается некоторое сущее, полагаемое онтологически в качестве сущности в собственном смысле — Бога, — понять в самом его естестве. При этом мистика приходит к весьма своеобразному созерцанию; своеобразному постольку, поскольку оно идею сущности вообще, т. е. онтологическое определение сущего, essentia entis, преобразует в сущее и превращает онтологическое основание сущего, его возможность, его сущность, в некоторое в собственном смысле действительное»5. Поскольку сущность — это то, чем является вещь, Хайдеггер называет ее «онтологическим основанием». Рассматриваемая отдельно от существования, она есть возможность. Gottheit свободно от актуализаций, которые локализуют сущности в пространстве и времени. «Поэтому Мейстер Экхарт говорит чаще всего о „сверхсущественной сущности“. Иначе говоря, его интересует собственно не Бог — Бог для него лишь некий предварительный предмет, — но Божество. Когда Мейстер Экхарт говорит „Бог“, он имеет в виду Божество, не deus, но deitas, не ens, но essentia, не природу, но то, что за пределами природы, т. е. — за пределами сущности… Таким образом, Бог есть для самого себя свое Ничто, или иначе — Он как самая всеобщая сущность, как наиболее чистая еще неопределенная возможность всего возможного есть чистое Ничто»6.

Как сверхсущественная сущность Бог не есть сущее, ens, но абсолютная essentia, не actus, а possibilitas. Это перекликается с принципом зрелой онтологии Хайдеггера: «Выше действительности — возможность»7. Gottheit Экхарта — это не ничто небытия, а ничто возможности. Хайдеггер рекомендует нам понять это «в имманентном смысле», т. е. как формальное указание на первенство ничто. Отдаться Gottheit — значит освободиться от объективации, ограниченности теоретических категорий. Такое освобождение не является новым способом бытия, но скорее возвратом к нашему самому изначальному способу существования. Для Хайдеггера «человеческое присутствие означает: выдвинутость в ничто»8 («Dasein ist Hineingehaltenheit in das Nichts»). Ничто — это не абсурд, а отрицание всякой детерминации. В загроможденном вещами горизонте Dasein упускает из виду ничто, которое позволяет ему существовать и понимать. Но ничто всегда здесь и дает о себе знать в настроении, в скуке, тоске, ужасе. В этом повседневном опыте до-теоретическое понимание целостности сущего, выступающее перед лицом ничто, прорывается сквозь транс наших повседневных забот. Мы стоим перед ничто и признаем, что мы не дома в этом мире.

В заметках о средневековой мистике, как и в лекциях по феноменологии религии, Хайдеггер оставляет за скобками вопрос о существовании Бога. Его внимание сосредоточено на методологических ходах, к которым побуждает мистика в попытке артикулировать опыт, который полностью конкретен, сингулярен и непредметен. Хайдеггер, по-видимому, с самого начала ясно осознавал, что задача философии религии состоит не в оценке истинной ценности утверждений мистической теологии, а скорее в формализации соотнесенных смыслов, раскрываемых в мистическом дискурсе. Мистицизм привлекает его не как указание на предельную реальность, но как различные указания на способы бытия-в-мире. Отношения мистика с Божеством включают в себя множество интенциональных актов, которые будут рассматриваться на разных этапах философии Хайдеггера: отрешенное спокойствие (Gelassenheit), отрешенность (Abgeschiedenheit) и отдача (Hingabe). Для мистика это действия, посредством которых душа поднимается в особый режим бытия-в-мире, соотносимый с Gottheit. В хайдег-геровском формализованном прочтении они становятся жизненными тенденциями повседневного исторического существования.

Хайдеггер отмечает, что unio mystica достигается благодаря отрешенному спокойствию, смиренной безмятежности (demütige Gelassenheit)9. Gelassenheit происходит от немецкого глагола lassen, буквально означающего «отпустить», «позволить». Для Экхарта это означает отпустить своеволие и позволить Богу вторгнуться в глубины души. По Экхарту, там, где заканчивается тварь, там начинает быть Бог; Бог желает от нас, чтобы мы вышли из себя, из своего тварного образа бытия, и тогда Бог будет Богом в нас. Нам не нужно расчищать место для вхождения Бога в душу; Бог уже внутри нас. Нам нужно только отпустить ложное представление о себе, веру, что личность является хозяином себя и своего мира. Gelassenheit означает, что unio mystica — это не то, что мы делаем, а то, что мы позволяем делать. Т. Кизиль описывает это как переключение инициативы со стороны человеческих акторов на божественного деятеля. Хайдеггеровская интерпретация Gelassenheit получает детальную разработку в статьях 1940-х гг. («Отрешенность», «Из диалога на проселочной дороге о мышлении», где акцентируется противопоставление рассчитывающего мышления (rechnendes Denken) и осмысляющего мышления (besinnliches Denken). Первое планирует, исследует, организует, учитывает данные условия и достигает определенных результатов; последнее ждет, пока сущие проявляют себя и созерцает смысл, который царит во всем, что есть. Мышление терпеливо ждет, как фермер ждет, когда семена прорастут, взойдут и созреют. Оно открыто и позволяет сущим явить себя как они есть. Подобно тому, как прорыв к Gottheit достигается у Экхарта через недеяние, прорыв к «до-теоретическому» предполагает отказ от схватывания и контроля теоретической установки. Gelassenheit у Экхарта позволяет проявиться изначальному бытию души, отданной Богу. Gelassenheit у Хайдеггера, мыслимое вне пределов волевого отказа от себялюбия, в формальной структуре преодоления желания позволяет бытию явить себя в «отрешенности от вещей» и «открытости тайне»10.

Хайдеггер, впервые упоминая об экхартовском понятии отрешенности (Abgeschiedenheit), пишет, что объект мистического поклонения проявляет себя все более и более свободным от ограничений, поскольку мистик становится все более и более свободным от привязанностей и желаний; чем меньше своеволия, тем чище и проще становится форма11. Поскольку подобное познается только подобным, душа, которая приближается к Божественному ничто, должна быть лишена множественности, привязанности к концепциям, образам и противоречивым желаниям. К Богу, свободному от всякой определенности, может приблизиться только существо, которое также свободно от детерминаций. Abgeschiedenheit — это не столько трансформация, сколько возвращение к сути души, невозмутимое одиночество Божественного единства внутри нас. Познание Абсолюта становится прогрессивным упрощением, отказом от всего, что ограничивает, и возвращением к божественному истоку личности. По Экхарту, Бога в душе нельзя найти, добавляя что-либо, но лишь посредством процесса вычитания. Отрешенность — это не что-то, что мы добавляем в свою жизнь, а наш изначальный способ бытия.

В отрешенности человек отворачивается от мира и в определенном смысле больше не видит его. Это не «теоретическое не-видение», а «эмоциональное не-ви-дение», отрешенность от желания12. Экхарт предполагает, что независимо от того, насколько мы рассеяны в жизненных заботах на других уровнях, в сокровенном ядре души мы одни перед Богом. Сходным образом у Хайдеггера определенные настроения освобождают нас от повседневности. В ужасе «сущее больше ничего не говорит нам»13 (Das Seiende spricht uns nicht mehr). Мы спускаемся в безосновую основу нашего существа, которое Экхарт считает местом изначальной отрешенности. Задача мистика (как и феноменолога) состоит не в том, чтобы создать себя заново, а, скорее, противостоять падению в самоотчуждение. Хайдеггер комментирует: «Процесс прогрессивного освобождения от содержания, различия, двойственности имеет существенное отношение к этической telos. Множественность рассеивается, приводит субъекта в беспокойство»14. Цель отрешенности — свобода от различий, конфликтов и множественности. «Абсолютная ценность — это абсолютная свобода от противоположностей (Gegensatzlosigkeit), то есть свобода от определений (Bestimmungslosigkeit)»15.

Для Экхарта Abgeschiedenheit — это noesis мистического единения. Хайдеггер трактует отрешенность вне теистических коннотаций, в ней нет ничего сверхъестественного, наоборот, она связана с повседневным существованием. Например, в настроении скуки сущие теряют над нами власть. Dasein освобождается от всякой эмоциональной вовлеченности в мир, или, лучше сказать, от всякой эмоциональной вовлеченности во что-либо в мире. Dasein не скучает ни о чем в мире, а лишь о бы-тии-в-мире как таковом. Поднимаясь над своими повседневными заботами, Dasein свободно ощущает мир как целое. В эти моменты пребывания над всем, что есть, мы понимаем, что всегда находимся вне себя; мы — временность, трансцендентность. Настроения, раскрывающие ничто, освобождают нас от определенного рода заботы, ориентированной на вещи. Мы можем прислушиваться к бытию именно потому, что сущие больше не говорят с нами.

Восстановление простоты через Gelassenheit и Abgeschiedenheit, в конечном счете, это не достижение, а отдача (Hingabe) тому, что дает себя. Gelassenheit и Abgeschiedenheit, по сути, режимы Hingabe. На первый взгляд, они описывают пассивность, режим бездействия, в то время как отдача — это действие. Напряжение между действием и пассивностью составляет ключевой момент мистической жизни. Утверждая, что Hingabe всегда gelassen и abgeschieden (отпускание и отрешение), Хайдеггер показывает нам, что Gelassenheit и Abgeschiedenheit не пассивны, а активны в более высоком смысле. В заметке «Иррациональность Мейстера Экхарта» Хайдеггер описывает мистику Экхарта как «крайний ре-ализм»16, состоящий в позиции преданности, благодаря которой самоотверженное существо отдано (hingeben) Богу.

Хайдеггер также отмечает, что платонизм Экхарта скрывает его глубокое понимание историчности мистической жизни. Gelassenheit, Abgeschiedenheit и Hingabe оказываются не приостановкой исторического, а его интенсификацией. Они представляют не свободу от времени, а свободу от привязанности к тому, что происходит во времени. По сути, это способы исторического бытия. В заметке 1917 г. Хайдеггер указывает на эту часто упускаемую из виду особенность мистического сознания: «Историческое является одним из наиболее важных и основополагающих элементов смысла в религиозном опыте. Специфическое раскрытие смысла в религии переживается в опыте. Изначальный религиозный мир опыта не сосредо-

Статуя Майстера Экхарта (слева) на Кёльнской ратуше

точен на теоретической или теологической абстракции, но в великой и уникальной исторической форме, трансформативном переживании жизни. Это составляет природу откровения и концепцию традиции в существе религии»17. Изначальное понима-

ние, раскрытое в мистической жизни, вложено в историческое существование.

Историчность, имплицитно заключенная в осуществлении смысла мистической жизни, находит предельно гиперболическое выражение в учении Экхарта о Gottesgeburt, рождении Бога в душе. По Экхарту, мы все созданы для того, чтобы быть «матерями Божьими», ибо Богу всегда нужно рождаться. Эти высказывания непосредственно следуют из тринитарной теологии Экхарта, согласно которой сущность Отца в том, чтобы родить Сына, сущность Сына в том, чтобы родиться. Различия ипостасей в Боге суть вечные различия: таким образом, Бог есть всегда и везде рождающий и рожденный. При этом Сын, рожденный в акте мистического рождения Бога, не отличается от Сына, рожденного в Вифлееме. Для Экхарта Бог, с одной стороны, esse indistinctum, абсолютно простое бытие, Единый, который не может быть определен. Как абсолютно простой, Бог вневременен и не связан с тем, что происходит во времени. Но Бог — еще и динамический поток, эманация во все большую и большую дифференциацию. Первое различение происходит в переходе божественной простоты в три божественные ипостаси. Вторая дифференциация — это эманация вечности во время и множественность с сотворением вселенной. Третье различение — Воплощение. Самодифференциация недифференцированного Божества продолжается в мистической жизни индивида. В прорыве мистика к основаниям души Бог вновь рождается в истории. Экхарт описывает концентрические сферы эманации, Бог становится все более темпорализованным и дифференцируется, пока не достигнет предельной конкретизации в душе мистика. Тогда обоженная душа отражает истечение Бога, излучая божественность в мир. Для Экхарта unio mystica не приводит к монашеской изоляции. С той же неизбежностью, с которой божественная жизнь преодолевает свою простоту и рождает Сына, обоженная душа приносит Бога в пространство повседневности. Экхарт подчеркивает, что человек не должен в какие-то моменты отказываться от своей внутренней жизни или забывать о ней, напротив он должен научиться работать в ней, с ней и из нее, чтобы единство души прорывалось в его деятельность, а деятельность возвращала его к этому единству. Несмотря на очевидные неоплатонические мотивы в мышлении Экхарта, он представляет себе божественную жизнь как прогрессирующую темпорализацию, как эманацию в историю и составляющие ее повседневные заботы.

Современный американский теолог Джон Капуто видит близкую аналогию между событием истины у Хайдеггера и Gottesgeburt у Экхарта: «Великое существо души, которое должно стать местом рождения Сына, и просвет, в которой происходит событие присвоения (Ereignis), событие истины. В обоих случаях истинное достоинство человека заключается в его бедности, то есть в том смиренном способе, которым он обеспечивает убежище и хранилище для трансцендентного события. Человек никоим образом не может повлиять на это событие; он может лишь создать просвет, в котором оно может произойти»18. Хайдеггер находит в теологии Экхарта часто упускаемую из виду связь между историческим сознанием и мистической жизнью. Мистицизм Экхарта представляет собой спуск из рафинированной а-исторической спекулятивной схоластической теологии в жизненный мир исторического «я». Мистик — это медиум, через которого Бог осуществляет вечное Gottesgeburt. В мистицизме Экхарта акцентируется утверждение истории, осуществленное Воплощением. Через возрождение Бога в душе мистика Бог воплощается в мельчайших деталях повседневной исторической жизни. Различие между божественным и мирским, столь значимое для метафизики Запада, разрушается. Каждое мгновение во всем его «здесь-и-сейчас» теперь заряжено божественностью.

Таким образом, в хайдеггеровском прочтении Экхарта можно обозначить ряд аналогий между мистицизмом и феноменологией. Направленность мистика на Gottheit уподобляется направленности Dasein к ничто. Бытие есть для Dasein, как у Экхарта Gottheit есть для души. Как мистик находится в непосредственных и до-рефлексив-ных отношениях с божественной жизнью, так и мы находимся в непосредственных, до-теоретических отношениях с нашей собственной фактичностью. Природа этих аналогий неоднозначна. С точки зрения содержательного смысла мистицизм может быть связан с таким измерением религиозной жизни, о котором философия мало что может сказать. Однако с формальной точки зрения определенные паттерны, встречающиеся в мистицизме, раскрывают феноменологические структуры, которые, как полагает Хайдеггер, могут быть найдены и вне религиозной жизни. Хайдеггер изучает Мейстера Экхарта, Бернара Клервосского и Терезу Авильскую, чтобы увидеть, как их попытки артикулировать свой опыт единения с Богом формально указывают на нечто гораздо более обыденное и повседневное: историческое бытие-в-мире. Если же мистицизм имеет внутреннюю связь с исторической жизнью, если аналогия между феноменологией и мистицизмом исходит из самого бытия мистицизма и бытия исторической жизни, возникает вопрос, есть ли что-то существенное в бытии мистика по отношению к Богу, что уникальным образом раскрывает историческую жизнь? Существует ли мистическое измерение исторической жизни?

Владимир Лосский: мистическая теология как путь богоуподобления

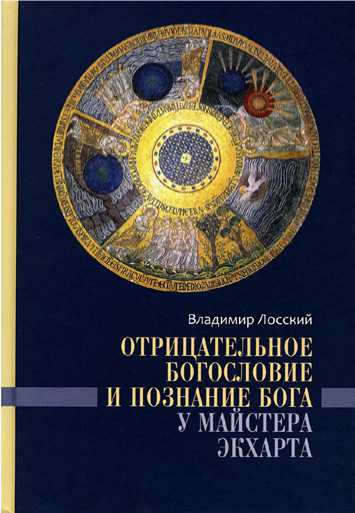

В. Н. Лосский обращается к мистической теологии Экхарта в контексте своих размышлений о соотношении теологии и мистики . Как справедливо отмечает Роуэн Уильямс, именно «постоянное подчеркивание Экхартом непостижимости Бога приводит Лосского к поиску истоков via negativa в александрийском богословии, в работах каппадокийских отцов и особенно в „Corpus Areopagiticum“»19. В «Очерке мистического богословия Восточной Церкви» он критикует «концепцию противопоставления мистики бо-гословию»20, указывая, что Восточная Церковь «не делает особо четкого различия между богословием и мистикой, между областью общей веры и сферой личного опыта»21. В своей диссертации «Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхарта»

Лосский разрабатывает подобный способ интерпретации мистической традиции. Майстер Экхарт характеризуется как мистик и диалек-тик22, его апофатическая теология интерпретируется в контексте томистской онтологии и отрицательного богословия Дионисия Арео-пагита. Лосский показывает, что Экхарт обращается к наследию как томистской, так и ав-густинианской и дионисиевской традиций, трансформируя их ключевые интенции в собственном оригинальном учении. При этом, как отмечает епископ Василий (Кривошеин), в дальнейшем Лосский планировал провести сравнительное исследование немецкой мистики и афонского исихазма, показав, что в своей близости паламизму Экхарт и его школа «пытались освободиться от латинской средневековой схоластики»23.

Обратившись к специфике экхартов-ской апофазы, Лосский выделяет особенности понимания неизреченности Бога у немецкого мистика. Он пытается обнаружить основания неизреченности Бога, который «по Своей природе есть Esse absconditum » в «собственном учении Экхарта о бытии»24. Сопоставление апофатической мысли Экхарта с трактатом «О божественных именах» Дионисия Ареопагита приводит к выводу о том, что божественная безымянность

Современное капитальное издание (русский перевод) труда-диссертации В. Н. Лосского «Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхарта» (2022)

Ареопагитик показывает Бога, отказывающего любому именованию. Тот, кто превосходит все, что может быть поименовано, трансцендентен не только сущему, но и бытию. У Экхарта Бог безымянен и непознаваем именно как Бытие. И здесь, по мнению Лосского, Экхарт остается верен учению Фомы, для которого неизреченность не исключает бытия, но акцентирует абсолютную чистоту божественного Esse. Однако путь к такому сокровенному Бытию оказывается отнюдь не томистским. Ищущий безымянного Бога призван войти в самого себя, поскольку Esse absconditum не чуждо тому, кто его ищет. Лосский подчеркивает, что Экхарт акцентирует не ис-хождение из самого себя, но «вхождение в себя, в сокровенные глубины esse, скорее ин-стаз, чем эк-стаз»25. Тем самым, путь отрицательного богопознания становится трансформативной практикой, идущей от внешнего через внутреннее к высшему, Экхарт устремляется в глубины личного сознания, но ищет там не присутствия трансцендентной душе неизменной Истины, но имманентности самого бытия26. Если Хайдеггер пытался обнаружить указание на возможность и опыт ничто, Лосский, напоминая, что исходное положение экхартовского религиозного мышления «Бытие есть Бог» (Esse est Deus), стремится показать, что первичная интуиция бытия у Экхарта имела мистический характер, что означает переживание esse как имманентного и тайного. Поэтому теология Экхарта описана как интериоризованная апофаза, превосходящая противопоставление имманентного и трансцендентного, апофаза, «которая не исключает бытие, потому что хочет исключить лишь различение», «которая есть вхождение в имманентную трансцендентность, в Глубину неведения Бога и самого себя»27. Именно отсутствие различий соотносится с неизреченностью бытия, речь идет о тайной области интериоризованного Божества, где Бог сокровенно пребывает в себе самом. Будучи абсолютно неопределенной, божественная сущность ничему не противопоставлена, даже небытию.

Для Хайдеггера обращение к немецкой мистике было способом вхождения в фактичную жизнь. Лосский демонстрирует, что понятие Жизни у Майстера Экхарта отсылает к внутритроичной реальности, в то время как тварное бытие никогда подлинной жизнью не бывает. Только Бог, «будучи последней Целью и первым двигателем, живет и есть Жизнь»28. О такой жизни Экхарт говорит — «жить изнутри, из нас, из нашего». Глагольная форма указывает здесь на спонтанность движения вне каких бы то ни было внешних причин или целей. Жизнь, как и роза у Ангелуса Силезиуса, не обязана отвечать на вопрос почему. На подобный вопрос она неизменно отвечает: «Я живу, потому что живу». Тем самым, Жизнь предстает как первичное действие явленного в Едином Бытия. Лосский также указывает, что Vivum intellectuale (умное Живое) открывает у Экхарта те аспекты, в которых «бытие составляет собственный предмет метафизики»29. Если для Экхарта быть означает оставаться полностью тождественным самому себе, в трактовке Лосского экхартовское Бытие-Бог явлено как абсолютное тождество того, что есть, «противостоящее «небытию творений, несущих на себе печать нетождественности и онтологического ничтожества»30. Потому в проповеди 9 он пишет: «Он [Бог] настолько выше бытия, насколько верховный ангел выше комара»31.

В своей интерпретации понятия отрешенности Лосский обращается к богословию восточно-христианских отцов Церкви, которое было одним из значимых начал мистической теологии Экхарта. Лосский трактует Abgeschiedenheit у Экхарта как путь «абстрагирования», предполагающий, что «человек „отрешенный“, не ищущий более ничего, отрекшийся от искания Бога, достигает Его в неприступной для тварного глубине, где общаются с Богом „во дне вечности“»32. Отрешенность связывается с «обратным течением», или «возвращением к Богу», своего рода уничтожением самого себя как тварного существа. Речь идет о способности к отвлечению от всего, что не есть Бог, что позволяет рассматривать человеческий интеллект как орудие обоживающего единения: «Через умное постижение человек стоит в своей отделенности перед чистым и позитивно нетварным Интеллектом, как утренняя звезда перед солнцем»33. В собственных богословских разработках Лосского мы встречаем размышления об отрешении как отказе «от составления понятий о Боге»34, не просто освобождение от множественности, превращающее экстатическое соединение в сведение к простоте (платонизм), но выход из сферы тварного, восхождение, в котором раскрывается абсолютная непознаваемость Божественной природы. Такое расположение ума означает отказ от рационалистических спекуляций и позицию, при «которой человек полностью захвачен», что собственно и позволяет отцам Восточной Церкви «удерживать свою мысль на пороге тайны и не подменять Бога Его идолами»35.

Наконец, обратимся к трактовке «второго рождения». В отличие от Хайдеггера, стремившегося под внешним платонизмом Экхарта обнаружить внимание к историчности, Лосский в интерпретации «богосыновства» как обоживающей трансформации указывает на безразличие немецкого мистика ко времени истории. Gottesgeburt в его понимании не означает темпорализации божественного, скорее «вечное рождение Сына in divinis должно воспроизводиться на земле во вневременном мгновении»36. Подчеркивается экхартовский «этернизм» и нечувствительность Экхарта к ценности времени, которую впоследствии попытается преодолеть Таулер. При этом Лосский подчеркивает уникальность видения немецкого мистика в его полагании вневременной границы времени и вечности, «полноты времени», которая есть там, «где нет никакого времени». Возможно, «эта вневременная граница времени и вечности, эта точка соприкосновения между гераклитовским становлением и парменидовским бытием, эта искорка, вспыхивающая при столкновении тварного и нетварного»37 может стать ответом на вопрос о мистическом измерении исторической жизни, определяющем специфику мистического понимания историчности и тем самым полагающем границы аналогии между мистикой и феноменологией.

Подводя итоги, отметим, что исходные посылки обращения к теологии Майстера Экхарта у Хайдеггера и Лосского существенно различаются. Хайдеггер ищет в мистической традиции способы преодоления объективирующего мышления. Подобное «осмысляющее мышление» определено пониманием Dasein, которое не просто «отзывается» на зов бытия, но, встав на путь полного самоотрицания, «отрешенности от вещей», становится открытым к «тайне». По мнению Дж. Капуто, мистическая взаимосвязь Бога и человеческой души, описанная Экхартом, становится у Хайдеггера имплицитной моделью для отношений бытия и мышления о бытии. Капуто называет это «мистическим элементом» в мысли Хайдеггера. Поздний Хайдеггер в очевидной отсылке к Abgrund Майстера Экхарта будет размышлять о безосновно-сти бытия (Abgründigkeit des Seins). Однако, по мнению Пёггелера, это не делает его мистическим мыслителем в полной мере, т. к. мистическое мышление не различает в этой безосновности историчности истины бытия38. Поэтому рассмотрение стратегий работы Хайдеггера с мистической традицией, сравнение Хайдеггера и Экхарта «не только раскрывает мистический элемент в мысли Хайдеггера, но также и немистический, собственно хайдеггерианский элемент»39. На этом примере мы видим, как Хайдеггер стремится преодолеть метафизику, не становясь мистиком, пытается найти путь к истинной философии как «другому» мышлению.

Лосский обращается к Экхарту в общем контексте попыток ответить на призыв Георгия Флоровского создать «христианскую философию». Поэтому для него важно на примере Экхарта показать, что «мистическая интуиция и диалектическое мышление не только не исключают друг друга и не только способны сосуществовать, но должны быть неразрывно связаны между собой в уме, устремленном к металогической реальности, к тому, что лежит «по ту сторону противопоставления»40. Если Хайдеггер довольно критически оценивает экхартовский принцип «esse est deus» и отвергает саму возможность христианской философии, Лосский скорее следует Этьену Жильсону, для которого отождествление Бога и бытия — это отличительная особенность христианской философии именно как христианской. При этом сама возможность христианской философии выстраивается здесь благодаря первичной мистической интуиции бытия, что означает устремление к металогической реальности, тайне esse absconditum , где снимается противопоставление между Богом и тварью.