Интерпретация старопечатного стиля орнаментики в крестьянском книжно-рукописном искусстве Урала XVIII - нач. XX вв.

Бесплатный доступ

На материале уральских рукописей рассматриваются особенности бытования орнаментики растительного типа старопечатного стиля в XVIII-XX вв. При помощи сравнения её с печатной продукцией старообрядческих типографий выявлена общая ориентация украшений декоративных элементов рукописей на дореформенные образцы орнаментики Московского Печатного двора. В статье приводятся примеры развития и обогащения старопечатного стиля за счет местных традиций и художественного творчества писцов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150578

IDR: 147150578

Текст научной статьи Интерпретация старопечатного стиля орнаментики в крестьянском книжно-рукописном искусстве Урала XVIII - нач. XX вв.

Обширный статистический материал по типологии и стилистике книжной орнаментации, имевшей хождение в рукописях на Урале, собран нами на основе каталогов научных описаний памятников и статей1. Выявлено свыше 800 случаев иллюминирования рукописных книг2. Наряду с орнаментикой растительного, геометрического и смешанного типов авторского стиля приблизительно 20 % украшений от общего числа принадлежит старопечатному стилю и его имитациям3. Этот факт заслуживает детального рассмотрения, поскольку свидетельствует о не-прекращающемся взаимовлиянии кириллических рукописной и печатной книг на протяжении всей истории их сосуществования.

Основные научные труды по вопросу о происхождении и развитии старопечатного стиля появляются только во второй половине XX в. и связаны они, прежде всего, с изучением истории возникновения книгопечатания в Москве и на Украине. Окончательные выводы о датировке и происхождении безвыходных изданий, о судьбе гравированной орнаментики Ивана Федорова и его преемников были сделаны А.А. Гераклитовым, А.С. Зерновой, А.А. Сидоровым, Т.Н. Про-тасьевой и обобщены в исчерпывающем труде Е.Л. Немировского4. Тогда же детальному анализу подверглись рукописи с орнаментикой «черневого», или «феодосиевского», стиля, предшествующего украшениям печатных книг5. Взаимовлияние рукописной и печатной книг на примере старопечатного стиля было детально рассмотрено Т.В. Диановой6.

Впервые проблема имитации старопечатного стиля в старообрядческом искусстве XVIII— XX вв. была затронута В.П. Бударагиным и Г.В. Маркеловым. Очевидное сходство приемов художественного обобщения при подражании старопечатным заставкам и инициалам из опубликованных в статье прибалтийских и имеющихся на Урале рукописей наводит на мысль о существовании неких общих закономерностей, независящих от местных рукописных традиций7. В связи с этим мы ставим перед собой задачу, на основании наблюдений за творчеством уральских интерпретаторов, выявить общий ход развития старопечатного орнамента в крестьянском книжном искусстве поздней рукописной традиции.

Однако сразу встает вопрос: какой орнамент в рамках старообрядческого книгописного искусства можно отнести к старопечатному стилю, а какой следует считать его имитацией. В.П. Бу-дарагин и Г.В. Маркелов по этому поводу писали, что виду широкой распространенности московских печатных книг к старопечатному стилю можно отнести «тщательно скопированный шрифт и художественный декор книги». Поскольку «такая точность воспроизведения—редкость», то авторы говорят о «псевдостаропечат-ных» орнаментах8. В научной литературе имеется и иное мнение, когда заставки, лишь отдаленно напоминающие прототип, в одном случае были отнесены к старопечатному стилю, а в другом, вероятно, из-за неряшливости исполнения — к «примитиву»9. При выполнении полных научных описаний рукописей10 и в данной статье мы предпочли вариант описания орнаментики, предложенный В.П. Бударагиным и Г.В. Маркеловым и имеющей в своей основе хотя бы один элемент старопечатного стиля, кроме рамки11, не зависимо от техники исполнения. Но вместо понятия «псевдостаропечатный орнамент» нами предлагается употреблять более точное, поддающееся классификации определение: «орнаментика растительного (растительно-геометрического) типа, имитация старопечатного стиля» по аналогии с имитацией поморского, нововизантийского или любого другого стиля12.

Прежде чем приступить к анализу уральских рукописей, необходимо указать орнаментальные мотивы и характерные композиционные схемы из арсенала «классического» старопечатного стиля.

Впервые растительные элементы будущего стиля появляются в московском искусстве 80-х гг. XV в. в мастерской Дионисия — Феодосия под влиянием гравированных на меди листов немецко-нидерландских и итальянских художников13. Постепенно мотив ветви, объединяющей многолопастные и остроконечные листья, акантовый старопечатный вьюнок в рамке и бутоны начинают применяться чаще14. В зарубежных листовых гравюрах внимание русских художников было привлечено тонкой гравюрной манерой рисования и штриховки,которой стремились подражать. С появлением в 20-х гг. XVI в. в столице «Большого прописного алфавита» Израеля Ван Меке-нема окончательно утвердилась мода на новый орнамент в виде черневых клейм внутри нововизантийских заставок, которая продержалась до 90х гг. столетия15. Параллельно в скрипториях Чудова монастыря растительные мотивы получили живописную трактовку: шишка приобрела форму луковицы, листва была значительно смягчена, округленные зубцы превратились в фестоны с точками. Прожилки на вьющейся листве делались подчеркнуто широкими и окрашивались либо красками, либо золотом. Как чуждые русскому вкусу у стебля были отброшены шипы16.

С середины XVI в. на дальнейшее развитие стиля обоюдное влияние оказывали и рукописные книги, и первые московские издания. Черно-белые заставки, в композиционном построении которых использовались крупные мотивы букв алфавита Мекенема, предвосхитили появление украшений Апостола 1564 г.17. Иван Федоров «сразу стал на путь чисто типографского оформления, с широким использованием гравюры на дереве»18. Ему не были известны листы Мекенема и он шел путем творческой переработки этих мотивов школой Феодосия. Федоров, сохранив пропорции и традиционные схемы построения заставок, устранил бордюр, заполненный несколькими полосами феодосиевской разделки, выполненной в нововизантийском стиле. Основное внимание он уделил раскидистому побегу с выразительными листьями, шишками и бутонами. Так печатником был создан самостоятельный законченный вариант стиля, получившего наименование старопечатного19.

Алфавит и заставки Апостола копировались в московских изданиях на протяжении всего последующего периода книгопечатания20. С конца XVI в. до 70-х гг. XVII в., времени проведения книжной справы и полной замены орнамента, старопечатный стиль принципиальных изменений не получил, хотя преемники Ивана Федорова видоизменяли отдельные мотивы орнамента. Не вдаваясь в подробности, можно отметить две линии его развития. В творчестве Андроника и Ивана Невеж видна тенденция к упрощению и схематизации рисунка21. Акантовая листва приобретает перистые очертания, чешуйки шишек условно изображаются в клетку22. Напротив, орнаментика изданий Радишевского и Фофанова отличается мелким сложным рисунком, как ковром, покрывающим заставки23.

С середины XVII в., прежде всего под влиянием украинского искусства и деятельности Ф. Бурцова, печатная книга была обогащена новыми декоративными элементами: концовками, наборными украшениями, рамками с текстом титульных листов24. В это время на московском Печатном дворе появляется рамка, гравированная на меди Григорием Благушиным, заказанная специально для издания «Учения и хитрости ратного строения» (1648—1649 гг.)25. Впервые продемонстрированная здесь барочная орнаментальная традиция с характерными «распластанными» цветами, овальными рамками и лекальными формами, была подхвачена Л. Буниным, резчиками Печатного двора26, мастерами рукописной графики и декоративно-прикладного искусства. Позже в сочетании с новыми мотивами старопечатный стиль получил новое развитие в старообрядческих стилях — поморском и гуслицком27.

С началом книгопечатания в Москве старопечатный стиль вышел за рамки придворного искусства украшения «редких, роскошных или любительских экземпляров»28. В качестве официально признанного стиль культивировался в XVII в. мастерами и иконописцами из государевой мастерской палаты, украшавшими вкладные книги, жалованные грамоты и пр.29. Для распространения в провинции господствующего стиля орнаментики на должном уровне по приказу Н.Г. Строганова в 1604 г. был создан каллиграфический «Книгописный подлинник», содержащий высокохудожественные образцы старопечатного стиля30. Для этих же целей, но уже в 1669 г. арзамасским дьяконом Ильей Федоровым был составлен сборник рекомендаций писцу, переплетчику и орнаменталисту, как разместить «за-ставицу» и «великую заставицу» с помощью «кружала», т. е. циркуля, с разметкой «накрест и вдоль и поперек», с мотивами типа «корень, и ветвь, и стебель, и круги»31.

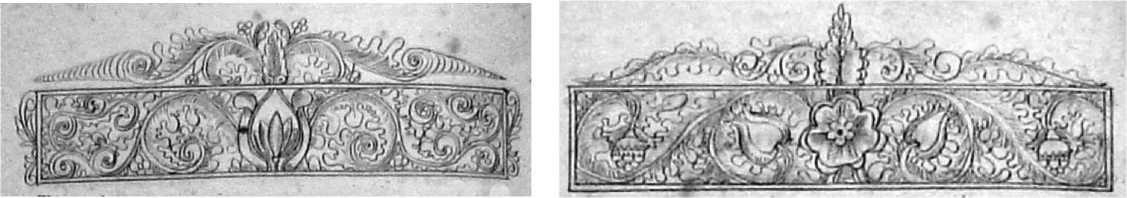

Из краткого обзора истории развития старопечатного стиля явствует, что в орнаментальном украшении печатных книг преобладали заставки и инициалы, концовки практически не использовались, вязь, ломбарды, маргинальные рамки в виде цветов были перенесены из рукописей практически в неизменном виде. Растительный узор заставок имел несколько вариантов обрамления. Во-первых, рамка в виде высокого прямоугольника с подчеркнутым стрелками основанием, с навершием в центре и акротериями по четырем углам. В этом случае набор внешних украшений часто варьировался32. Довольно редко печатниками употреблялся торжественный вариант П-образной рамки с навершием33. Заставки в виде вытянутого или усеченного прямоугольника смотрелись скромнее, но и встречались чаще. Небольшие навершия и акротерии здесь выполняли функцию цезур, подчеркивая композиционный центр и края рамки, иногда они отсутствовали вовсе34. Широкое хождение имели заставки, лишенные прямоугольного обрамления, где растительный узор покоился на узком основании35. Растительный орнамент без основания практически не использовался36. Обрамление заставки, само по себе лишенное самостоятельного значения, играло важную роль в рит-

Н.В. Мухина мической организации не только собственного внутреннего наполнения, но и текста на листе.

Орнаментальные композиции внутри рамок также имели несколько видов. Рассмотрим их в терминах теории симметрии37, адаптированной Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер применительно к описанию «узоров всех времен и стилей»38. Орнаментика заставок в целом представлена независимо от характера её обрамления двумя видами — розеткой и бордюром39.

Самой распространенной композицией заставок является зеркальная симметрия (т), которая предполагает полное совпадение левой и правой половинок орнамента40. Однако, художники вольно относились к законам симметрии, нарушая строгость построений изгибом ветвей, отклоненных в сторону от центрального ствола, или поворотом одного листика41. Вероятно, имитация симметрии применялась в качестве особого выразительного приема, когда, казалось, зеркально отраженные друг в друге ветви, на самом деле оканчивались различными по форме плодами или цветами42. Кроме того, с 1618 по 1633 гг. в изданиях Печатного двора использовалась единственная ассиметричная заставка43. В этих случаях мы имеем дело с псевдоорнаментом44.

Для немногих бордюров, которые бытовали в орнаментике московских изданий45, характерно простое чередование несимметричных элементов46 , а также скользящий перенос и отражение47. Арабески бордюров чаще всего изображены черной линией на белом фоне, в отличие от традиционного приема гравирования — белой линии на черном фоне. Растительный тип узоров преобладал, хотя в виде исключения можно упомянуть плетеные заставки Часовника И. Федорова48 и концовки Печатного двора 1652—1655 гг.49

Так выглядит старопечатный стиль в своей классической форме, воплощенной в орнаментике печатных изданий XVI—XVII вв. Учитывая вышеперечисленное, а также опыт исследователей по описанию орнаментики книг поздней рукописной традиции, внутри старопечатного стиля можно выделить: 1) орнамент старопечатного стиля, т. е. точно воспроизведенный в рукописной копии или повторенный без вмешательства автора с сохранением всех пропорций и элементов узора; 2) имитацию старопечатного Стиля50.

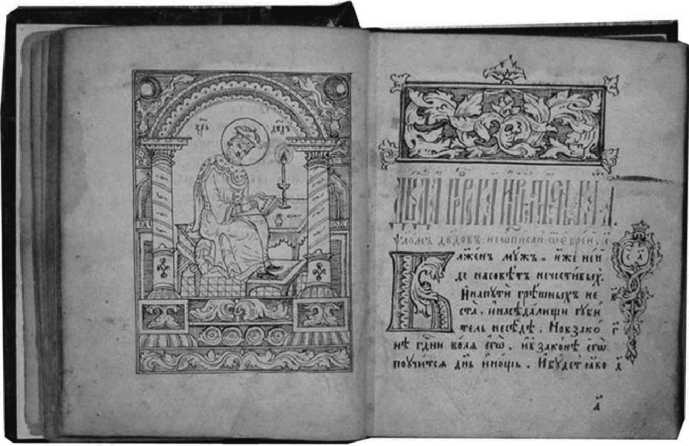

В уральских книгах орнаментика первой группы встречается редко, что роднит их с прибалтийскими рукописями51. В качестве примера можно привести заставку Сборника богослужебного середины XIX в. из Саткинского краеведческого музея (СКМ. ДК357. Л. 43 об.), которая является близкой копией заставки, употреблявшейся на московском Печатном дворе с 1618 по 1655 гг. Центральное место в акантовом вьюнке с бутонами и ягодами было уделено стилизован ной створке ракушки52. От основания «раковины» вверх расположен бордюр, образованный переносом несимметричных фигур (а). В нашем случае, четко угадываются акантовые листья, которые образуют уже совершенно иную схему симметрии (а:2). Такая заставка впервые появляется только в 1786 г. в старообрядческих изданиях Клинцовской типографии Д. Рукавишникова и Я. Железникова53.

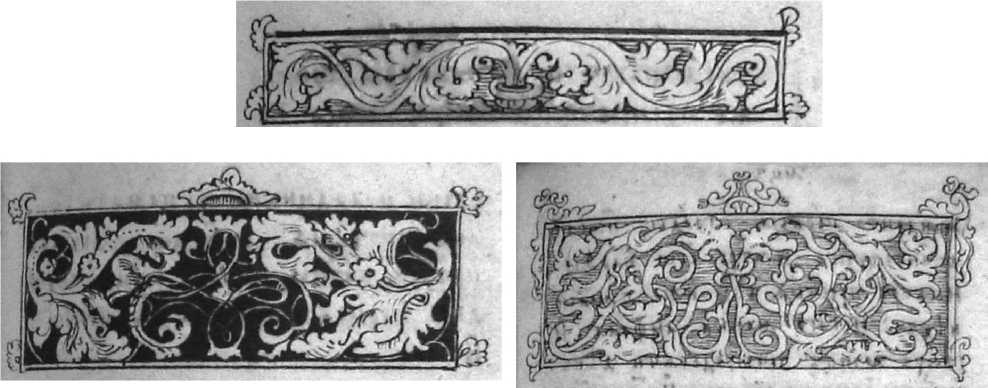

Приблизительно на таком же уровне исполнения находится копия из рукописи «Житие Василия Нового и Григориево видение» 30-х гг. XIX в. (УрГУ. V. 53р/1005. Л. 49). Художник заменил черный фон на горизонтальную штриховку, что не лучшим образом сказалось на восприятии всей заставки. Чтобы хоть как-то исправить положение, он обвел киноварью нижние акротерии и закрасил ею пространство, внутри двух овалов, призванных обозначать перевитые ветви (рис. 1). Другой художник книги «Толкований на Апокалипсис Андрея Кесарийского», более опытный, очень точно повторил ту же заставку (УрГУ. П.4р/410. Л. I)54. Заставка с этим узором впервые была использована в изданиях Почаевского монастыря в 1782 г.55 Её рисунок развивает старопечатную композицию (типа ш), мотивы переплетения центрального стебля и перистой листвы. Вместе с тем, здесь появляются трактованные живописно цветы (подсолнухи?) и более условные розетки, отличающиеся поворотно-зеркальной симметрией (б.ш)56. Заставка так сильно полюбилась старообрядцами, что, имея широкое хождение в рукописях, была вновь повторена в печатных изданиях Л.А. Гребнева, сначала в «старой» дергачевской типографии, а затем и в тушинской57.

В этой же книге на л. 5 об. имеется копия заставки московского Печатного двора58. Примечательно, что эта заставка входит в группу украшений, «связанных с именем Иосифа Кириллова, которые, вероятно, по своему своеобразию не вошли в обиход Печатного двора, а были употреблены по одному-два раза, а потом исчезли бесследно»59. Как видно на примере, это не совсем так.

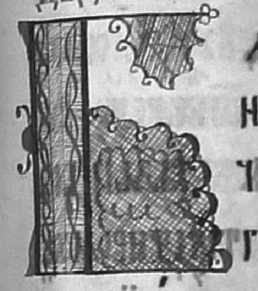

Ко второй группе нами отнесена неоднородная по характеру орнаментика, имитирующая старопечатный стиль. Как оказалось, и в Прибалтике, и на Урале встречаются заставки, в которых «сохраняя форму в целом, писец как бы уходит от фигуративности растительных элементов, ...упрощая изощренные старопечатные орнаменты, оставляет в поле рамки один-два элемента узора»60. Это наблюдение можно проиллюстрировать инициалами двух Псалтырей из собрания научной библиотеки Челябинского госуниверситета (ЧелГУ. 1.77. 44р; 1.77. 4р), обе книги второй четверти XIX в. (рис. 2). Здесь же

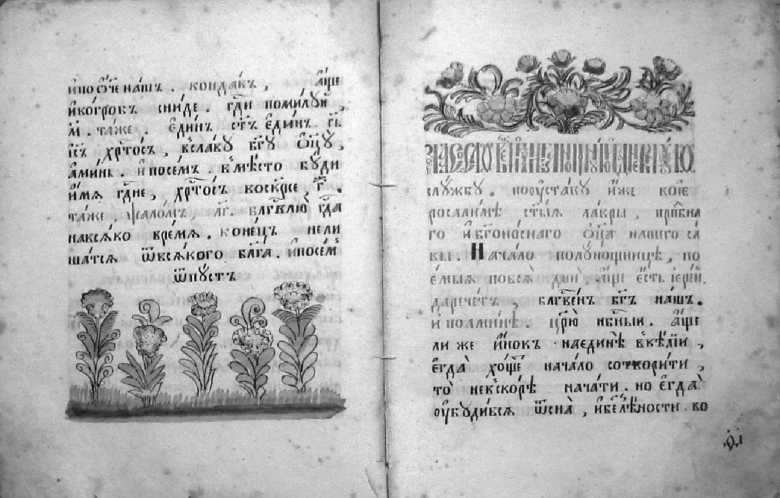

Рис. 3. Псалтырь. (ЧелГУ. III. 77.4р). XIXв., втор. чете. Л. 41 об., 64 об., 91 об.

Рис. 4. Сборник. (УрГУ. XVIII. 10р/1651). XIX в., нач. Л. 1.

Рис. 5. Часовник. (УрГУ. XVIII.26p/1667). XIXв., втор. пол. Л. 127.

Рис. 6. Минея праздничная. (УрГУ. XVIII. 16р/1657). XX—XIX в., вв. Л. 1.

Рис. 7. Страсти Христовы. (ЧОГМИ. 4.32.Р). XIX в., нач. Л. 2.

Рис. 8. Минея праздничная. (УрГУ. XVIII. 15р/1656) Х1Х—ХХвв.,Л. .

Рис. 9. Сборник. (СКМ. ДК 357). XIXв., сер. Л. 20 об. — 21.

Рис. 10. Там же. Л. 31 об. Рис ц Там же Л 8б об

Рис. 12. Там же. Л. 41 об., 129 об.

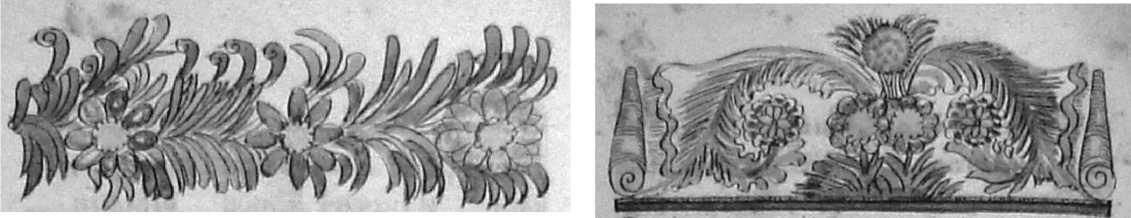

Рис. 13. Псалтырь. (УрГУ. II.35p/1299). XIXв., 70-е гг. Миниатюра «Царь Давид» нал. 23 об., инициал, заставка на л. 24, инициал на 52 об., концовка нал. 195 об.

Рис. 14. Псалтырь. (ЧОУНБ. К 406394). XIXв., нерв. пол. Лл. 16 об, —17, 23 об., 46 об., 144, 204, 362. Инициалы на лл. 130 об., 153 об., 164, 169 об.. 178 об встречаются псевдоорнаментальные заставки, состоящие из отдельных элементов растительногеометрического типа в авторском стиле и круглой части инициала «Б»61, образующих композицию по принципу соединения и повторения (рис. 3). Так же писец, обыгрывает понравившийся элемент ромба с точкой в овальной рамке62. В этих заставках листва, обрамляющая ромб, приобретает условный характер и по форме становится похожа на заштрихованные чешуйки. В дальнейшем писец и вовсе отказывается от орнаментики растительного типа, покрывая всю плоскость заставки чередованием мотивов геометрического типа квадратной сетки, розеток и штриховок (рис. 4).

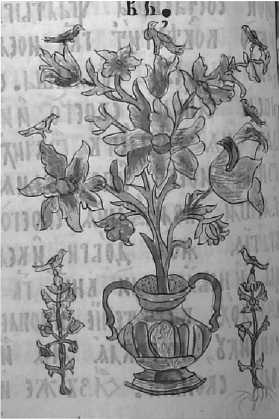

Не осталась незамеченной старообрядцами новая интерпретация старопечатной орнаментики, выполненная в конце XVIII в. в Клинцовских изданиях В. Железникова, вероятно, волынскими мастерами63. Концовка в виде корзины несколько неряшливого вида из лицевого сборника духовных стихов второй половины XIX в. (УрГУ. XIII. 18р/1894. Л. 7 об. — 8), густо заполненная цветами и плодами на фоне штриховки, превращена писцом в «натюрморт», после того как рядом на чистом поле листа были помещены два цветка64. Введение в самые распространенные издания (Псалтырь, Часовник, Канонник и др.) заставок, в которых орнаментика старопечатного стиля сочеталась с «одним из основных элементов барочной книжной графики —■ кувшином»65 , также было перенесено старообрядцами в рукописную традицию (рис. 5,6).

Часто украшая свои книги, писцы не стремились точно воспроизвести орнамент, им достаточно было только «намекнуть» читателю на существование отдаленного прототипа. Эту задачу они решали при помощи выделения центра заставки, черно-белой раскраски, мотивов круглящейся условной листвы и грубой штриховки (рис. 7,8,9). Возможно, для подтверждения «правильности» книг, по которым свершалось богослужение, в конце многих Уставов «о христианском житии», Часовниках и Служебниках приводились выходные данные издания, послужившего образцом. Запись в конце одной из книг прямо гласит: «написано с подлиннаго» (УрГУ. Устав. II. 2р/408. сер. XIX в.). Находящаяся в составе богослужебного сборника Псалтырь конца XVII — начала XVIII вв. скопирована с острожс-кого издания 1598 г.66; Часовник второй половины XIX в. — с издания «типографии почаевской-.. .дозволенной высочайшею властию» (УрГУ. VI. 78.80Р, 56437); Страсти Христовы последней трети XIX в. списаны с книги, напечатанной в суп-расльской типографии в 1795 г. (ЧОГМИ. 4.68.Р). Описанные приемы интерпретации старопечатного стиля в крестьянском искусстве можно на звать «цитированием» авторитетного образца67.

Возникшее с начала XVIII в. старообрядческое книгоиздание и параллельно существующее искусство рукописной книги сохраняли ориентир на копирование образцов старопечатного стиля, бытовавших в «дониконовских» печатных книгах на протяжении XVIII—XX вв. Уральские писцы, имея перед глазами варшавские, суп-расльские, гроденские и почаевские издания, орнаментика которых претерпевала сильное влияние светского польского и французского искусства украшения книги68, относились к этим нововведениям критично. В рукописной книге чужеродные элементы (кувшинчики, вазы) присутствуют только как выразительные дополнения к традиционной орнаментике старопечатного стиля. Параллельно с этим, примерно, с первой трети XIX в. в рукописном искусстве появляется новая тенденция, которая прослеживается и в начале XX в. Эта тенденция выражается в более смелом проявлении авторской интерпретации старопечатных мотивов.

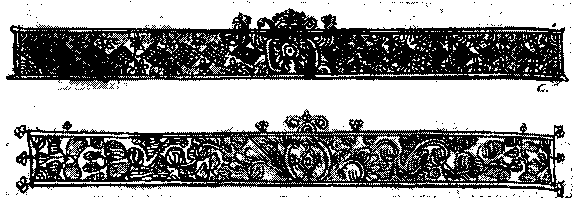

Удачный пример поэтапного анализа старопечатного стиля и последующего формообразования на основе его элементов в творчестве неизвестного писца-интерпретатора являет собой, уже встречавшийся ранее, богослужебный Сборник середины XIX в. (СКМ. ДК357)6’. С первых листов книги мы наблюдаем развитую систему декорирования текста орнаментикой растительного типа в авторском стиле. Заставки и концовки, иногда соседствующие на развороте (л. 20 об. — 21), выполнены в одной манере и представляют собой яркие разноцветные розетки на высоких стеблях с частыми узкими листьями (рис. 10). В книге элементы растительного типа образуют разнообразные композиционные схемы: 1) заставка на л. 3 об. и концовка на л. 20 об. в авторском стиле — перенос несимметричных фигур (а); 2) заставки на л. 21, 60 об., 98 и т. д. в авторском стиле — «псевдоорнамент»; 3) заставки нал. 29 об., 31 об., 68 об., 76 в авторском стиле — ассиметричные композиции; 4) заставки л. 51 об., 86 об., 121 об., 129 об., 144 и концовка на л. 51 выполнены в авторском старопечатном стиле и в имитации старопечатного стиля образованы с помощью зеркальной симметрии (т). Мотивы авторского стиля соединяются со старопечатными, образуя новый орнаментальный узор (рис. 11).

На л. 51 об. той же рукописи имеется довольно точная копия заставки, употреблявшейся с 1793 по 1814 гг. в Клинцовской типографии Ф. Карташева70. Художник по-своему понял мотив волнистого края акантового вьюнка и закрученных по краям листьев. Понравившиеся элементы окрашиваются в яркие цвета и переносятся им в следующую заставку, где уже сочетаются с авторскими растительными формами (л. 86 об.). По-видимому, полученный результат не удовлетворил, и растительные формы в авторском стиле были заменены на увеличенную старопечатную шишку (л. 144). В двух других заставках большее внимание было уделено волнистой линии, которая заполняет собой почти все поле вокруг акантового вьюнка. Здесь появляются новые мотивы розетки с поворотной симметрией (6п) и луковицы (л. 121 об., 129 об.). К концу книги колорит окончательно переместился в черно-белую гамму, рисунок выполнялся черным по белому фону, отчего заставки стали похожи на кружево.

Похожие пути авторских поисков можно обнаружить в эклектичном оформлении Псалтыри последней трети XIX в. (УрГУ. П.35р/1299. Рис. 12, 13) и Праздников крюковых конца XIX — начала XX в. (ЧОГМИ. 2.3.Р)71.

В следующей группе книг (ЧОУНБ. К406394; ЧелГУ. III. 78.62р, III. 78.65р, III. 78.66р, III. 78.67р), относящихся к первой и второй четвертям XIX в. и территориально локализованных в районе села Усень-Ивановское Белебеевского района республики Башкортостан, мы обнаруживаем законченный вариант авторского стиля, основанного на комбинировании основных мотивов старопечатного стиля72. К ним, прежде всего, относится акантовый вьюнок, почка, X-образный побег и кувшин (рис. 14,15). В композиционном отношении все заставки представляют собой «псевдоорнамент», решенный графич-но в черно-белых тонах. Секрет выразительности ветвей с пышными перистыми листьями заключается в фонах (от белого до черного мы насчитали до 12 видов разнонаправленной штриховки). Согласно закону вариативности народного искусства, казалось бы, одинаковые ветви ни разу не повторяются. По данным Д.К. Зеленина, побывавшем в этих местах в 1905 г., здесь компактно проживали старообрядцы-беглопопов-цы. В основном это были рабочие, привезенные по преимуществу из Балахнинского уезда Нижегородской губернии для Троицких заводов, построенных в 1750—60-е гг.73 Возможно, именно в поповской среде искусство старопечатного орнамента, устанавливавшего как бы символическую связь с утраченным священством, способно было дать столь обильные плоды.

Итак, старопечатный стиль рукописных книг на протяжении XVIII — начала XIX вв. получал творческую подпитку от старообрядческих печатных изданий, копирующих, в свою очередь, стилистику «дореформенных» книг XVII в. В орнаментике рукописей происходил поиск и тщательный отбор старых и новых орнаментальных форм, что в конечном итоге определило нарастающую тенденцию к развитию индивидуально го авторского стиля на основе творческой переработки старопечатных мотивов.

Список литературы Интерпретация старопечатного стиля орнаментики в крестьянском книжно-рукописном искусстве Урала XVIII - нач. XX вв.

- Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья/Сост. В.И. Байдин, А.Т. Шашков. -Свердловск: УрГУ, 1991. -Т. 1. -Вып. 1

- Екатеринбург: УргУ, 1993. -Т. 2. -Вып. 1

- Парфентьев Н.П. Традиции и памятники древнерусской музыкально-письменной культуры на Урале (XVI-XX вв.). Описание крюковых рукописей выполнено при участии М.Г. Казанцевой/Н.П. Парфентьев. -Челябинск: Чел. дом книги, 1994. -С. 170-396, 409-411, 415-422

- Агеева Е.А. Рукописи Верхокамья XV-XX вв. Каталог. Из собрания НБ МГУ им. М.В. Ломоносова/Е.А. Агеева, Н.А. Кобяк, Т.А. Круглова, Е.Б. Смилянская. -М.: Цимелия, 1994

- Перевалов В.А. Современное состояние старообрядчества г. Шадринска и его книжно-рукописной традиции (по материалам археографических экспедиций УрГУ в 1977-1995 гг.)/В.А. Перевалов//Мир старообрядчества. Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований русского старообрядчества: материалы междунар. науч. конф. -М.: МГУ, 1998. -Вып. 4. -С. 300-309

- Байдин В.И. Лицевая книга Сибири/В.И. Байдин//Сибирская икона. -Омск, 1999. -С. 259-262

- Полетаев А.В. Рукописи поморской орнаментики в собрании ЛАИ УрГУ/А.В. Полетаев//Взаимодействие книжных традиций Поморья, Урала и Сибири в XVI-XX вв. -Екатеринбург, 2002. -С. 114-126

- Ануфриева Н.В. Иллюминированные рукописи Древлехранилища ЛАИ УрГУ (К вопросу о классификации)/Н.В. Ануфриева//Уральский сборник. История. Культура. Религия. -Екатеринбург, 2005. -Вып. 6. -С. 3-27

- Щенникова Н.В. Типология декора: систематизация и уточнение понятийного аппарата (в порядке обсуждения)/Н.В. Щенникова//Уральский сборник... -С. 173-190.

- Гераклитов А.А. Три издания XVI в. без выходных листов из библиотеки Саратовского университета/А.А. Гераклитов//Ученые записки Саратовского гос. университета. Педагогический фак-т. -Саратов, 1926. -Т. 5. -Вып. 2.-С. 1-20

- Зёрнова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине/А.С. Зёрнова. -М., 1947

- Зёрнова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв./А.С. Зёрнова/под. ред. А.А. Сидорова. -М., 1952

- Сидоров А.А. Древнерусская книжная гравюра/А.А. Сидоров. -М., 1951

- Протасьева Т.Н. Первые издания московской печати в собрании Государственного исторического музея/Т.Н. Протасьева. -М., 1955;

- Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров Е.Л. Немировский. -М., 1964.

- Зацепина Е.В. О происхождении старопечатного стиля/Е.В. Зацепина//У истоков русского книгопечатания. -М., 1959. -С. 102-154

- Ухова Т.Б. Миниатюры, орнамент и гравюры в рукописях библиотеки Троице-Сергиева монастыря/Т.Б. Ухова//Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 22. -М., 1960

- Киселев Н.П. Происхождение московского старопечатного орнамента/Н.П. Киселев//Книга. Исследования и материалы.-М., 1965. -Вып. 11. -С. 167-198

- Щепкин В.Н. Русская палеография/В.Н. Щепкин. -М., 1967.

- Дианова Т.В. Старопечатный орнамент Т.В. Дианова//Древнерусское искусство. Рукописная книга. -М., 1974.

- Бударагин В.П. Орнаментика крестьянской рукописной книги XVIII-XIX вв./В.П. Бударагин, Г.В. Маркелов//ТОДРЛ. -Л. 1985. -Т. 38. -С. 476-502.

- Зацепина Е.В. О происхождении старопечат-ного стиля/Е.В. Зацепина//У истоков русского книгопечатания. -М., 1959. -С. 117-125

- Винокурова Э.П. К вопросу о генезисе поморского орнамента/Э.П. Винокурова//Литература Древней Руси. Источниковедение. -Л., 1978. -С. 271, 278-279

- Бобков Е.А. Певческие рукописи гуслицкого письма/Е.А. Бобков//ТОДРЛ. -Л., 1977. -Т 32. -С. 390.

- Парфентьев Н.П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв/Н.П. Парфентьев, Н.В. Парфентьева. -Челябинск: Книга, 1993. -С. 37-38.

- Белоброва О.А. Из истории нижегородской художественной культуры XVII в./О.А. Белоброва//Очерки русской художественной культуры XVI-XX вв. -М., 2005. -С. 157-158, ил. 58.

- Шубников А.В Симметрия и её роль в науке и искусстве/А.В. Шубников, В.А. Копцик. -М., 1972.

- Кокорина Ю.Г. Морфология декора/Ю.Г. Кокорина, Ю.А. Лихтер. -М., 2007. -С. 86.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка/С.И. Ожегов. -Екатеринбург, 1994. -С. 213.

- Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII -начала XIX века: каталог/сост. А.В. Вознесенский. -Л., 1991. -№ 7.

- Починская И.В. Старообрядческое книгопечатание XVIII -первой четверти XIX вв./И.В. Починская. -Екатеринбург, 1994. -№ 254.

- Починская И.В. Особенности художественного оформления старообрядческих изданий XVIII -начала XX вв./И.В. Починская//Вестник музея «Невьянская икона». -Екатеринбург, 2002. -Вып. 1. -С. 149.

- Починская И.В. Из истории старообрядчества Вятского края. Федосеевцы (вторая половина XVIII -начало XX вв.)/И.В. Починская//Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. -Екатеринбург. 2000. -С. 58-84. № 7.

- Починская И.В. Иллюминированные рукописи из коллекции старопечатных и рукописных книг Челябинской областной картинной галереи/И.В. Починская, Н.В. Щенникова//Вестник музея «Невьянская икона». -Екатеринбург, 2003. -Вып. 2. -С. 122-123. Ил. 8.

- Данилко Е.С. Старообрядчество на Южном Урале: Очерки истории и традиционной культуры/Е.С. Данилко. -Уфа, 2002. -С. 12, 28.