Интерпретация визуальных образов крика в истории искусств

Автор: Карагода Константин Павлович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 1 (5), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена интерпретации визуальных образов крика в изобразительном искусстве, скульптуре и кинематографии. Автор анализирует амбивалентность крика, его сложное психологическое прочтение в контексте культуры, трудах культурологов, искусствоведов и философов.

ID: 170174914 Короткий адрес: https://sciup.org/170174914

Текст ред. заметки Интерпретация визуальных образов крика в истории искусств

The article is devoted to the phenomenon of scream in the visual art, sculpture and cinema. It analyzes the ambivalence of scream, its difficult psychological interpretation in the context of culture. The article discussed the interpretation of the scream in the works of cultural study researchers, art historians and philosophers.

Keyword: scream, open mouth, violence, grotesque, macabre, silent movie, silent scream, naturalism.

В киноленте режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925), имеет место впечатляющий эпизод в мировой кинематографии – «сцена на лестнице», где карательные отряды стреляют в народ, катится вниз по ступенькам коляска с ребенком. В этой сцене несколько кадров с разной периодичностью показывают кричащую пожилую женщину в пенсне (этот типаж часто называют – «учительница», её сыграла актриса Н. Полтавцева). Она призывает карающих не стрелять в толпу. В эпизоде расстрела на лестнице есть ещё две героини: мать мальчика, которого обезумевшая толпа затопчет, и мать ребенка в коляске. Эти две женщины показаны крупным планом, кричащими от страха, боли, отчаяния, гнева. Мать мальчика несет его, раненого, навстречу стреляющим, упрашивая прекратить бойню. Затем мы ви- дим кадр с «учительницей» (рис. 1) в момент её ранения, пуля попадает в лицо женщины, и мы видим разбитое пенсне, кровь на её лице и непрерывающийся крик. Все это создаёт неизгладимое впечатление как самый запоминающийся эпизод «эмблемы страдания» (С. Сон-таг) в истории кино.

С. Эйзенштейн писал: «Переосмысление роли крупного плана из информационной детали в частность, способную вызвать в сознании и чувствах зрителя - целое <…>. В одной из своих статей я приравнивал этот метод использования крупного плана к тому, что в поэтике известно под названием синекдохи. А то и другое ставлю в прямую зависимость от психологического феномена pars pro toto, то есть от способности нашего восприятия сквозь представленную часть воспроизводить в сознании и чувствах целое» [15, с. 132]. Образ ра-

Рисунок 1. С. Эйзенштейн. Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин»»

неной, кричащей женщины полностью воплощает идеи режиссера. В своей заметке «Кино и литература» режиссер цитирует трактат Леонардо да Винчи «Как должно изображать битву», где среди множества советов, как изображать, есть и образ кричащего: «Побежденные и побитые должны быть бледными, с поднятыми и сдвинутыми бровями… Приподнятая губа открывает верхние зубы. Зубы разжаты, как бы показывая крик и вопль» [16, с. 468].

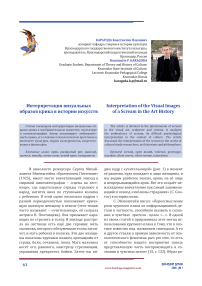

«Тема насилия далеко не нова – напротив, это один из «классических» объектов философского анализа. Однако интересующая нас тема – насилие в визуальных репрезентациях – стала актуальной сравнительно недавно» [12, с. 5]. С. Сонтаг пишет: «У иконографии страдания длинная родословная. <…> Скульптурная группа «Лаокоон», бесчисленные полотна и скульптуры с изображением Страстей Христовых, грандиозный визуальный каталог жестоких казней христианских мучеников – задачей их было тронуть и взволновать» [11, с. 33].

Статуя эллинистического периода «Ла-окоон» (рис. 2) - троянский жрец, подвергнутый удушению змеями, насланными богиней Афиной, кричит от боли. Лессинг в своей книге «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» размышляет об эмоции, переданной скульптором: «Скульптор имел самые основательные причины не дать страданиям Лаоко-она выразиться в крике. Но если бы поэт имел перед собой в произведении искусства такое трогательное сочетание страдания и красоты, то что могло заставить его совершенно упустить из виду идею мужской твердости и благородного терпения, вытекающую из этого сочетания, и пугать нас ужасным криком своего Лаокоона? Ричардсон говорит: «Лаоко-он Виргилия должен кричать, ибо поэт хотел не столько возбудить в троянцах сострадание к нему, сколько ужас и испуг» [6, с. 49-50]. Лессинг приводит и противоположное мнение Адама Смита, который, вторя Цицерону в его «Тускуланских беседах», признает главным достоинством мужчины избегать проявления физической боли: «Поэтому нет ничего неприличнее и недостойнее мужчины, если он не может терпеливо переносить пусть даже самую страшную боль, а кричит и плачет. <…> Действительно получивший удар испускает громкий крик, мы невольно чувствуем к нему презрение, ибо у нас самих нет необходимости так громко кричать» [6, с. 33]. Лессинг все-таки оставляет преимущество выражения страдания в искусстве, особенно в театре: «Герои на сцене должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать

Рисунок 2. Агесандр Родосский, Полиодор, Афинодор. Лаокоон и его сыновья (фрагмент). 50 год до н. э.

Музей Пия-Клемента, Ватикан проявлению естественных наклонностей» [6, с. 35]. А. Смит презирает кричащего мужчину, и его крик ему противен. Хотелось бы знать, как А. Смит, английский джентльмен, отнесся бы к женскому крику? Был бы он менее строг к нему?

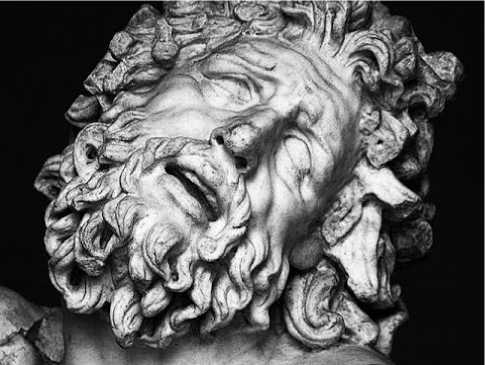

Близка по накалу страстей «Лаокоону» скульптура «Ниоба с младшей дочерью» (IV в. до н. э.). (рис. 3) Ниоба, гордясь многочисленным потомством, оскорбила богов, и её детей убивают, поражая стрелами Аполлон и Артемида. На римской копии греческой статуи, хранящийся в Флоренции в Уффици, на лице почти не читаются эмоции, её рот полуоткрыт.

Рисунок 3. Ниоба с младшей дочерью (фрагмент). Римская копия греческого оригинала IV в. до н.э. Галерея Уффици. Флоренция.

Эпизод фильма Эйзенштейна с кричащей учительницей повлиял на творчество знаменитого английского экспрессиониста Френсиса Бэкона. Серия его работ «Кричащий папа» (1949-1953) (рис. 4) - это слияние двух шедевров: Эйзенштейна с его кричащей «учительницей» в пенсне и портретом папы Иннокентия Х кисти Веласкеса (1650). Джонатан Литтел писал о творчестве Френсиса Бэкона про его постоянно из картины в картину повторяющийся образ раскрытого рта: «Фантастические разинутые рты, которые Бэкону хотелось писать, «как Моне писал кувшинки (или закаты)». Об этих ртах написано все или почти все: о том, как вдохновением для них послужили кричащая мать в эйзенштейновском «Броненосце «Потемкин»», книги с цветными иллюстрациями заболеваний рта,

Рисунок 4. Френсис Бэкон.

Этюд портрета папы Иннокентия Х. 1953 г.

Арт-центр. Де-Мойн.

голосящая мать в Избиении младенцев Пуссена («Лучший человеческий плач в живописи», - говорил Бэкон); как они вызывают в мыслях визг боли, стон удовольствия или сбивающееся дыхание астматика от рождения, каким был он сам» [7, с. 55].

Застывший, беззвучный крик в немом кино Эйзенштейна создает чисто визуальный эффект. Завороженный кадром из фильма, Ф. Бэкон переносит его в пространство живописи, где изображение крика - традиционный символ, который амбивалентен в прочтении. Совсем иное впечатление создается, когда звуковое кино передает и сам образ кричащего, и сам звук. Можно вспомнить знаменитую «сцену в душе» из фильма Альфреда Хичкока «Психо» (1960), даже усиленной резкой музыкой. Звуковое кино устранило диссонанс при опыте угадывания символов, беззвучный крик сложен для восприятия, что создает дополнительную напряженность образа. Этот беззвучный крик можно сравнить со страшным впечатлением от увиденных мумий из катакомб капуцинов в Палермо. Естественное высыхание трупов открывает, распахивает рты мумиям, создавая эффект беззвучного крика. Вот что писал об увиденном в катакомбах Ги де Мопассан: «Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от восьми до десяти покойников; по прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воет, словно корчится в ужасных муках. <…> Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. <…> Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом. <…> Кажется, что они дрожат от холода, что они хотят бежать, что они кричат: «Помогите!» (курсив мой - К. К.)» [9, с. 30].

«Кричащая» мумия инка, находящая в экспозиции парижского музея, натолкнула на создание серии знаменитых картин - «Крик» Эдварда Мунка (1893-1910). Этот образ, созданный в картинах Мунка, скорее всего, был известен С. Эйзенштейну и повлиял на его творчество.

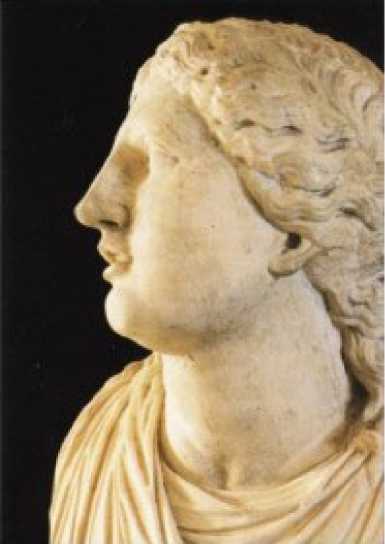

Беззвучный крик встречается редко в искусстве ренессанса, но его можно увидеть в скульптурной группе Никколо дель’Арка «Оплакивание» из Церкви Санта Мария делла Вита в Болонье (ок. 1485). Б. Виппер писал: «С точки зрения флорентийского кватроченто группа Никколо дель’Арка казалась бы грубейшим нарушением закономерных границ стиля, недопустимым проявлением субъективного натурализма - в том, как она смешивает современные и отвлеченные одежды, а главное - непосредственной страстностью, неудержимостью своей экспрессии. Потрясающая выразительность этих кричащих, рыдающих и воющих людей еще усиливается динамикой движения, заставляющей развеваться по воздуху плащи и платки трех Марий, и зловещими тенями, которые они бросают на стену капеллы» [2, с. 166]. К кричащим барочным статуям можно отнести «Проклятая душа» Л. Бернини (рис. 5) и «Марсий» Бальтазара Пермозера (рис. 6) – они вызывают оторопь и отвращение. Тот же открытый рот в беззвучном крике изображен на мрачной картине Ганса Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос в гробу» (1521-1522). Эта картина известна русской культуре по книге

Рисунок 5. Л. Бернини. Проклятая душа. 1619 г. Галерея Боргезе. Рим.

Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника» [4, с. 150-151] и эпизоду в романе «Идиот» Ф. М. Достоевского. Искаженная в усилии физиономия и само отсутствие крика подсознательно наводят на воспоминания о страшных снах, в которых человек пытается крикнуть, но не может. В реальной жизни бывает так, что перехватывает горло, и человек

Рисунок 6. Б. Пермозер. Марсий. ок. 1680-1685 гг. Метрополитен музей. Нью-Йорк

не может крикнуть от страха. Шекспир в «Короле Лире» пишет: «Терпи. В слезах явились мы на свет / И в первый миг, едва вдохнули воздух,/ Мы стали жаловаться и кричать» [13, с. 191]. Образ кричащего младенца передал немецкий экспрессионист Отто Дикс «Урсус в детском конверте» (1927). (рис. 7) Плачущий младенец похож на маленького старичка своим сморщенным красным личиком и сжатыми, словно в гневе, кулачками. Картина сразу же «привлекает внимание зрителя. А маленький ребёнок, который на ней изображён, - это, вне всякого сомнения, сам автор, плачущий и кричащий оттого, что окружающий его мир так несовершенен» [15].

Рисунок 7. О. Дикст. Урсус в детском конверте. 1927 г. Коллекция Джорджа Эконому

Рот и глотка, которая кричит, снижает образ, делает его более приземленным, низменным, разрушает гармонию простой и сдержанной улыбки, которой, например, наделена знаменитая Джоконда. Современные фотографы для глянцевых журналов часто просят своих моделей приоткрывать рот - это расслабляет мышцы лица. Приоткрытый рот добавляет объем губам, делая образ соблазнительным, что создает некий подсознательный сексуальный подтекст образу, создавая некий сексуальный призыв.

Для Ж. Батая, как и для Ж. Лакана, образ широко открытого рта - это «…продолжение позвоночного хребта», которое обнажает непристойную картину внутренностей организма, его животную природу [18, р. 237]. Михаил Ямпольский писал о человеческом лице: «Человек, в отличие от животных, имеет лицо, область выражения сходства и различия. От того, что мы видим на этом лице, меняются и представления о человеческой природе в целом. Жорж Батай, бесконечно возвращавшийся к проблематике сходства, считал, что человечество окончательно утратило свою всеобщность к началу XX века, опустившись в пучину бесформенной монструозности. Он, в частности, писал о трансформации «архитектуры» тела человека по отношению к животному. У человека, согласно Батаю, рот не является, как у животного, «корабельным носом», устремленным к пище. Из-за вертикального положения человека «корабельный нос» телесной архитектуры становится бессмысленным темечком, рот сползает вниз — и появляется лицо, экран физиогномического сходства и различия. Но, считал Батай, в момент страданий, боли человек инстинктивно закидывает голову назад, возвращая рот туда, где он был у животных. Лицо закидывается вверх и исчезает, обнаруживается длинная, вытянутая шея, и человек окончательно утрачивает всякие признаки подобия. Ман Рей запечатлел эту странную позу в своей «Анатомии». Но это же задранное кверху лицо так поразительно в «Мертвом Христе» Гольбейна, который произвел глубокое впечатление на Достоевского и которого копировал Эйзенштейн в сцене болезни и смерти Ивана Грозного. В приложении ко Христу этот жест, стирающий подобие, кажется особенно драматичным» [17, с. 372].

С губами, ртом, глоткой связано множество табу в древних культурах. В христианской традиции уста могут быть одним из источников греха, например, в «Ветхом Завете» мы читаем: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда» (Прит.13:3). Во многих древних культурах считалось, что кричать или смеяться, раскрывать широко рот не только неприлично, но и опасно. Известны советы, отложившиеся в культуре общения: «закрой рот, иначе влетит…» и назывались птицы либо насекомые, в зависимости от фантазии советчика. Б. Малиновский писал: «Представления о зачатии как о реикарнации предка, внедрении в женщину духа-ребенка, магическом оплодотворении в той или иной форме существуют почти у всех племен» [8, с. 38]. В этом можно видеть отголоски древнего верования, где девственница может забеременеть через открытый рот от духа, ветра и т.д. Так, Роберт Грейвс пишет о верованиях древних греков: «Тени мертвых снова могут стать людьми, если они войдут в бобы, орехи или рыбу, которые будут съедены их будущими матерями» [3, с. 156]. М. Бахтин писал: «Образ разинутого рта органически сочетается с образами глотания и пожирания, с одной стороны, и с образами живота, чрева, родов – с другой стороны» [1, с. 486].

Игорь Северянин в своем стихотворении «Паллада», вспоминая Палладу Богданову-Бельскую, знаменитую светскую львицу и поэтессу, сменившую множество мужей, пишет: «Она была худа, как смертный грех,/ И так несбыточно миниатюрна.../ Я помню только рот её и мех,/Скрывавший всю и вздрагивавший бурно./ Смех, точно кашель. Кашель, точно смех./И этот рот - бессчетных прахов урна…». Рот как «прахов урна» - некий символ мертвых слов, бессмысленного говорения. Вырисовывается образ светской львицы времен Серебряного века, времени декаданса. Вокруг нее много смертей: это и казнь её мужа-революционера, и смерть доведенных до самоубийства влюбленных в неё. Возникает образ женщины вамп, превращающей живое в мертвое – в прах. Поэт не зря описывает её как олицетворение смерти и потустороннего: «худа, как смертный грех», она вздрагивает, смеется, кашляет, создается видение макабра -пляшущей смерти. Также возникает образ Вавилонской блудницы, которая несет «золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями» (Откр. 17: 3-6) [10, с. 286] и является предвестницей грядущего Апокалипсиса, чем для Северянина стали революция и эмиграция. Зловещий смех и крик старых женщин в разных культурах чаще всего воспринимается как нечто ужасающее, непристойное, гротескное. Образ плачущей старухи более приемлем, нежели смеющейся. Часто в сказках образ ведьмы и «Бабы Яги» - это образ старухи, пожирающей живую плоть, чаще детей. Архаический страх, пожирающий рот, беззубый или с железными зубами, как в сказке, - все это воспринимается как символ смерти. В картинах Средневековья и Северного Возрождения (например П. Брейгель «Безумная Грета» 1562) «вход в преисподнюю изображается как разинутая пасть сатаны («адова пасть») [1, с. 473].

Набитый едой рот, разговаривающий с набитым ртом - это образы отвратительно- го. Мотив разинутого рта в контексте пиршественных образов у Франсуа Рабле разбирал М. М. Бахтин: «Происходящая в разинутом, грызущем и жующем рту встреча человека с миром является одним из древнейших и важнейших сюжетов человеческой мысли и образа. <…> Здесь человек вкушает мир, вводит его в свое тело, делает его частью себя самого. Здесь человек торжествовал над миром, он поглощал его, а не его поглощали» [1, с. 404]. Далее он пишет: «Самым важным в лице для гротеска является рот. Он доминирует. Гротескное лицо сводится, в сущности, к разинутому рту, – все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны» [1, с. 455]. Мотив грызущего и жующего рта можно увидеть в картине художника Джеймса Энсора «Скелеты, дерущиеся из-за селедки» (1891), (Рис. 8) где в макабрической сценке есть некая мрачная насмешка над человечеством в его безумной попытке поглотить все. На картине мы видим не просто головы скелетов, которые схватились зубами за копченую селедку, тут видны и социальные символы. Один скелет одет в кардинальский пурпур, другой череп увенчивает военная шапка с кокардой. Художник говорит о жадности власть предержащих и напоминает им о бренности их тел.

Рисунок 8. Д. Энсор. Скелеты, дерущиеся из-за селедки. 1891 г. Королевский музей изящных искусств. Брюссель.

Кричащее и смеющееся лицо старости пугает и вызывает отвращение. Так, по теории Ю. Кристевой, отвращение - это «смешение аффекта, осуждения и душеизлияния, знаков и импульсов. От архаизма дообъективных отношений, от незапамятного насилия, с которым одно тело отделяется от другого, чтобы существовать, – отвращение сохраняет в себе эту мглу, где теряются контуры означаемого и где появляется лишь неуловимый аффект» [5, с. 45].

Из всего перечисленного выше можно сделать вывод, что крик в визуальной культуре имеет свою традицию изображения. Крик является приемом, задающим сложную гримасу, динамику, знаком воинственного клича, призыва (Франсуа Рюд «Марсельеза», А. Родченко «Покупайте книги Ленгиза», Е. В. Вуте-чич «Родина-мать зовет»).

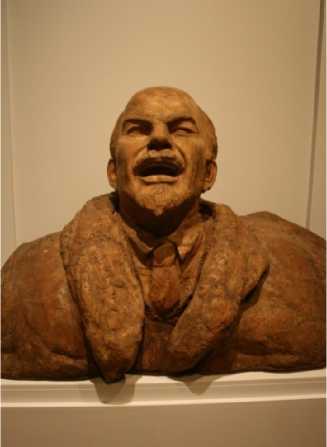

Русский скульптор С. Т. Коненков оставил нам нетипичный портрет В. И. Ленина (1947). (рис. 9) Бюст вождя с закинутой головой и раскрытым в крике ртом создает двойственность в восприятии – или вождь на трибуне вещает народу, или он кричит от боли.

Рисунок 9. С. Т. Коненков. Портрет В. И. Ленина. 1947 г. Государственный Исторический музей. Москва.

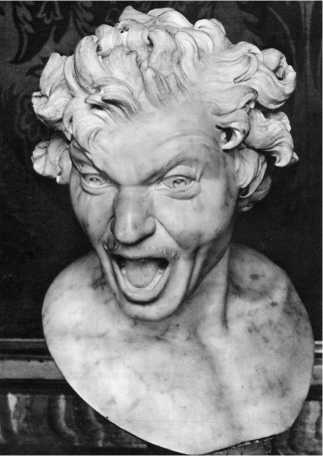

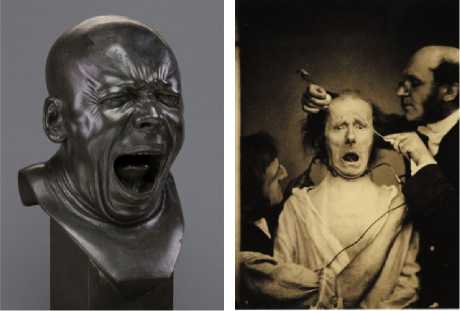

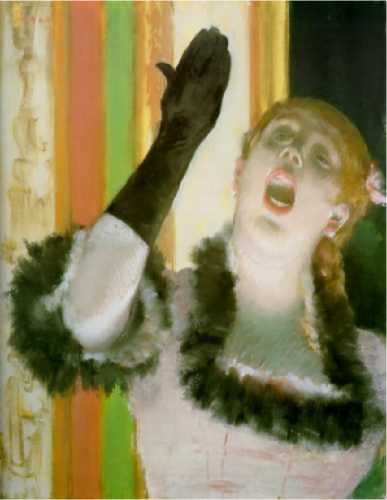

Также может служить знаком гротеска зевающий рот, чихающий, орущий в гневе, поющий. Скульптор Ханс Ксавьер Мессершмидт создает целую серию характерных бюстов (Charakterkopfe). Считается, что все эти головы являются автопортретами мастера. Одна из голов с широко раскрытым ртом «Зевок» (1770. Национальный музей, Стокгольм) (рис. 10) создает иллюзию крика, звука. Невролог Дюшен де Булонь (рис. 11) с помощью электричества изучал лицевые мышцы лица, на его фотографиях мы видим кричащих подопытных, его снимки близки к характерным бюстам Мессершмидта. Эдгар Дега любил

Рисунок 11. Дюшен де Булонь. Фотография эксперимента стимулирования лицевых мышц электрическим зарядом. 1860 г.

Рисунок 10.

Х. Мессершмидт. Зевок. 1770 г. Национальный музей, Стокгольм.

подмечать такие моменты, в которых человек выглядит нелепо, он создал несколько картин с изображением певиц парижских кафешантанов («Певица с перчаткой» (1878), «Концерт в кафе. Ария собаки» (1877) и др.), (рис. 12) где

Рисунок 12. Э. Дега. Певица с перчаткой. 1878 г. Художественный музей Гарвардского университета открытый рот придает певицам гротескность. Его ученик Уолтер Сиккерт, подражая своему учителю, также создает полотно, изображаю- щее певицу на сцене Мюзик-холла (The Music Hall, 1889)

Марина Абрамович, знаменитая югославская художница, создала перформанс в 1974 году под названием «Освобождая голос», где она, лежа на спине, кричит до полного изнеможения и полной потери голоса, тем самым освобождаясь от него.

Раскрытый рот как некое нарушение в гармоничном и взвешенном стиле искусства создает тревожность, так как мы не слышим, но видим беззвучный крик. Так, документальный фильм Бернарда Натансона «Безмолвный крик» 1982 года, созданный как агитация против абортов, показывал ультразвуковые записи человеческого плода, когда во время абортирования ребенок раскрывал рот в беззвучном крике. Автор фильма выдавал это за крик, что в дальнейшем многие врачи раскритиковали.

Список литературы Интерпретация визуальных образов крика в истории искусств

- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Ренессанса. М.: Эксмо, 2014.

- Виппер Б. Итальянский ренессанс XIII-XVI века. М.: Искусство, 1977.

- Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988.

- Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003.