Инвагинация с частичным нарушением проходимости кишечника как редкое осложнение опухоли тонкой кишки (клинический случай)

Автор: Потахин C.H., Рехен Д.Г., Наволокин Н.А., Трещев М.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приводится клинический случай тонко-тонкокишечной инвагинации с частичным нарушением проходимости кишечника как редкое осложнение опухоли тонкой кишки у взрослых. Данное наблюдение демонстрирует вариант клинических проявлений инвагинации, особенности ее дооперационной диагностики и важность своевременного обследования тонкой кишки.

Гамартомный полип тонкой кишки, инвагинация тонкой кишки у взрослых, частичная кишечная непроходимость

Короткий адрес: https://sciup.org/149144838

IDR: 149144838 | УДК: 616.341-006-06-039.42:616.34-007.44] | DOI: 10.15275/ssmj1904365

Текст научной статьи Инвагинация с частичным нарушением проходимости кишечника как редкое осложнение опухоли тонкой кишки (клинический случай)

EDN: GCLMIC

Corresponding author — Sergey N. Potakhin

Тел.: +7 (927) 2207451

(КТ) исследованиях [3, 4]. По данным литературы, до 90% случаев инвагинации кишечника у взрослых имеют органическую причину, идиопатическая инвагинация встречается в 11,7-19,3% наблюдений [5]. Среди органических причин чаще всего встречаются опухоли, хотя описаны случаи, в которых причиной инвагинации был дивертикул Меккеля [2, 6], воспалительные изменения кишки, энтеролитиаз [3] и даже интестинальный зонд [7, 8].

При полном нарушении проходимости кишечника диагностика осложнения и выбор лечебной тактики, как правило, не вызывают затруднений [9, 10]. В прочих ситуациях клиническая картина вариабельна, что обусловлено разнообразной локализацией новообразований, сочетанием признаков нарушения пассажа содержимого по кишечнику, кишечного кровотечения и других проявлений опухолевого процесса [1–3, 11, 12]. В этих случаях у хирургов нет однозначного мнения в отношении тактики, выбора хирургического доступа и объема требуемого вмешательства.

Цель — разобрать редкий случай возникновения тонко-тонкокишечной инвагинации при одиночном полипе Пейтца — Егерса у пациентки 21 года для лучшего понимания клинической картины заболевания и повышения точности диагностики.

Получено письменное информированное согласие пациентки на публикацию данных из истории болезни.

Описание клинического случая. Пациентка С. 21 года госпитализирована 08.08.2022 в 12:45 в хирургическое отделение ГУЗ «Саратовская государственная клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева» с жалобами на схваткообразные боли в животе, беспокоившие ее в течение 3 нед. Больная также отмечала тошноту, ежедневную рвоту и жидкий стул до 2–3 раз в сут.

Подобные боли периодически возникали на протяжении 2 лет, чаще были кратковременными, проходили самостоятельно или после приема спазмолитиков. Обследовалась амбулаторно, включая КТ-исследование брюшной полости и колоноскопию, при этом грубой органической патологии обнаружено не было. Из анамнеза выяснено, что в течение 6 лет страдает анемией, генез которой не был установлен. За 2 нед до госпитализации при подготовке к колоноскопии после приема слабительного в водянистом стуле пациентка обнаружила примесь крови.

25.07.2022 в 14:45 пациентке амбулаторно выполнено УЗИ брюшной полости, при котором в полости таза визуализировано «многослойное образование, размерами 56×31×35 мм, образованное петлями тонкой кишки, имеющее тубулярную структуру (в поперечном направлении «симптом мишени»); стенка кишки утолщена, гипоэхогенная, вне данного образования перистальтика сохранена, активная». Другой патологии выявлено не было, а в заключении указано, что нельзя исключить тонко-тонкокишечную инвагинацию без признаков кишечной непроходимости. В тот же день в 15:58 пациентка госпитализирована в хирургический стационар. При первичном осмотре данных за ОКН выявлено не было. В описании органов пищеварения указаний на наличие патологического образования в животе нет. На обзорной рентгенограмме живота — без патологии, пассаж бария при повторных исследованиях своевременный. На фоне инфузионной и спазмолитической терапии состояние улучшилось. УЗИ органов брюшной полости не повторяли; в заключении КТ от 01.08.2022 указано, что «признаков патологических изменений органов брюшной полости не определяется». В общем анализе крови выявлена анемия (эритроциты — 3,88*1012/л; гемоглобин — 100 г/л). Пациентка выписана 01.08.2022 с рекомендациями наблюдения у гастроэнтеролога. Боли в животе возобновились на следующий день, и 08.08.2022 она вновь обратилась за медицинской помощью.

При повторной госпитализации — состояние средней тяжести. Температура тела 36,8ᵒС. Кожные покровы обычной окраски. Тахикардии не было. Артериальное давление 120 и 70 мм рт. ст. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот умеренно вздут, участвует в дыхании, симметричен. При пальпации справа над лоном нечетко определялось образование 10×5 см, мягко-эластической консистенции, умеренно болезненное и ограниченно подвижное. Симптомов раздражения брюшины, шума плеска не было. Перистальтика выслушивалась. Газы отходили. Стул был жидкий однократно. Исследование per rectum — без особенностей. При обзорной рентгенографии органов брюшной полости патологии не выявлено.

В 13:25 выполнено УЗИ органов брюшной полости, при котором врачом функциональной диагностики поставлен предварительный диагноз «инвагинация кишечника». На представленных рисунках отчетливо виден инвагинат, что в руководствах по УЗ-диагностике описан как «симптом мишени» (рис. 1) в поперечном сечении и «симптом псевдопочки», или «клешни краба» (рис. 2), в продольном сечении. Размер образования составил 84×45×46 мм.

Рис. 1. «Симптом мишени» при ультразвуковом исследовании

Рис. 2. «Симптом псевдопочки» при ультразвуковом исследовании

Рис. 3. Тонко-тонкокишечный инвагинат

Рис. 4. Препарат: участок тонкой кишки с полипом на широком основании и участком изъязвления (полип рассечен)

Перистальтика кишки вне образования была сохранена, но в брюшной полости определялось небольшое количество жидкости.

Выполнена дезинвагинация. Жизнеспособность инвагинированного участка кишки сомнений не вызывала. При дальнейшей ревизии в инвагинирован-ной петле кишки пальпаторно обнаружено опухолевидное образование, диаметром приблизительно 3 см, эластической консистенции, не прорастающее серозную оболочку. Увеличенных лимфоузлов и других очаговых образований не выявлено. Выполнена резекция тонкой кишки с опухолью с наложением тонко-тонкокишечного анастомоза «бок в бок». В препарате имелось полиповидное образование на широком основании с участком изъязвления, что, по всей видимости, и являлось причиной длительной анемии из-за повторяющихся нетяжелых кишечных кровотечений (рис. 4).

Послеоперационный период протекал без осложнений. В общем анализе крови сохранялась умеренная анемия (эритроциты — 3,8х1012/л; гемоглобин — 94 г/л). Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 10-е сут. после операции.

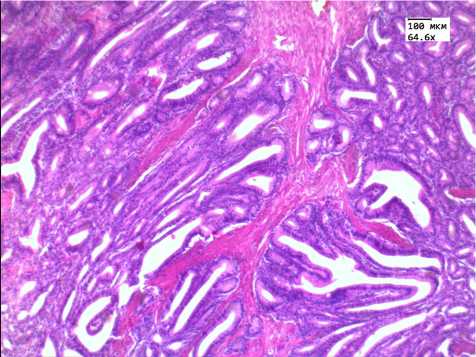

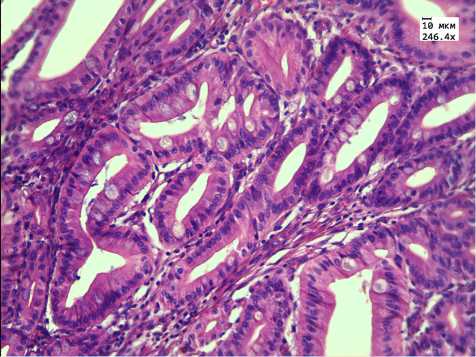

При первичном гистологическом исследовании препарата дано заключение о наличии гиперпластического полипа. Однако при пересмотре препарата на кафедре патологической анатомии (доцент Н. А. Наволокин) описана типичная гистологическая картина одиночного полипа Пейтца — Егерса (рис. 5, 6).

Рис. 5. Микрофотография одиночного полипа Пейтца — Егерса. Представлен гиперплазированный железистый эпителий, с древовидно ветвящейся стромой, состоящей из гладкомышечных клеток

Рис. 6. Микрофотография одиночного полипа Пейтца — Егерса. Железистый эпителий местами напоминает слизистую оболочку матки. В гиперплазированных железах на отдельных участках — большое количество бокаловидных клеток, единичные удлиненные железы, местами изогнутые и спиралевидные. В отдельных железах отмечается дисплазия low grade. Имеются участки изъявления слизистой

Пациентка осмотрена через 10 мес. после операции. Отмечает улучшение состояния. Боли в животе не беспокоят. Аппетит сохранен. Стул ежедневный, без особенностей. При физикальном исследовании патологии не выявлено. В общем анализе крови все показатели соответствуют норме, признаков анемии нет.

Обсуждение. В представленном случае клиническая картина инвагинации достаточно типична. Схожая симптоматика описывается разными авторами [1–3]. Чаще всего встречаются симптомы: боль в животе, рвота, тошнота, диарея, гематохезис, пальпируемое образование в животе. Длительность таких проявлений варьирует от 2 дней до года [3].

Из дополнительных методов исследования основная роль отводится УЗИ и КТ-исследованию. Диагностическая точность КТ-исследования достигает 100%, а УЗИ — только 50% [1, 3, 9]. В нашем случае инвагинация была дважды верно диагностирована при УЗИ, в то время как КТ-исследование не подтвердило диагноз.

Признаки полной кишечной непроходимости встречаются менее чем в 20% случаев [1]. Следовательно, отсутствие симптомов ОКН не исключает инвагинацию. При установленном диагнозе инвагинации кишечника без признаков ОКН возможно выбрать оптимальное время для операции, например отложить операцию до утра или выполнить ее в плановом порядке [4, 13].

В зарубежной литературе часто затрагивается вопрос хирургического доступа и объема вмешательства с учетом риска наличия злокачественного новообразования, локализации инвагината, степени инвагинации и изменений в стенке кишки [2].

В большинстве случаев начинать операцию рекомендуют с лапароскопии. Лапароскопический доступ сегодня позволяет выполнить весь объем хирургического вмешательства [2, 12, 13, 14]. Однако есть мнение также о том, что для дезинвагинации и дальнейших манипуляций необходима лапаротомия [4, 9, 11]. На выбор доступа, безусловно, влияет степень запущенности ОКН. Наиболее частыми причинами конверсии при инвагинации являются плохая визуализация и необходимость резекции кишки. Немаловажную роль играет оснащенность лечебного учреждения и опыт хирурга [2, 9].

Дискуссию в литературе вызывает и необходимость дезинвагинации. В отдельных источниках указывается то, что дезинвагинация опасна, может вызвать перфорацию кишки или диссеминацию при опухоли [15]. Большинство авторов придерживаются мнения о необходимости дезинвагинации, прежде всего для уменьшения объема резекции при протяженных инвагинациях. Уточняется, что манипуляции требуют осторожности и понимания, когда необходимо остановиться [16]. При ОКН и выраженных изменениях стенки кишки от дезинвагинации следует воздержаться [2].

Определить злокачественность образования, ставшего причиной инвагинации, во время операции бывает трудно. Вероятность выявления злокачественной опухоли зависит от локализации. В тонкой кишке злокачественный характер опухоли был подтвержден в среднем в 22,5% случаев, в илеоцекальном переходе — в 36,9% случаев, а в толстой кишке — у 46,5% пациентов с инвагинацией, вызванной опухолью [5]. Следовательно, локализация инваги-ната является еще одним критерием для принятия решения о возможности дезинвагинации и выборе объема операции.

При синдроме Пейтца — Егерса чаще наблюдается гамартоматозный полипоз тонкой кишки, но встречаются и одиночные полипы [17]. Даже при отсутствии других признаков синдрома Пейтца — Егерса, в частности меланиновой пигментации кожи и слизистых оболочек, нельзя исключить данное заболевание. Пациентка была предупреждена о повышенном риске развития онкологических заболеваний на фоне данного синдрома и необходимости регулярного обследования.

Гамартомные полипы являются частой причиной инвагинации кишечника. Доброкачественный характер полипов Пейтца — Егерса позволяет ограничиться экономной резекцией кишки, особенно при множественном поражении. В качестве варианта лечения для сохранения длины кишечника даже предлагается дезинвагинация с последующей энтеро- и полипэктомией [3].

Заключение. Таким образом, улучшение результатов диагностики и лечения тонкокишечной инвагинации у взрослых может быть достигнуто за счет правильной интерпретации клинических данных и данных дополнительных методов исследования с учетом знаний об особенностях течения этого редкого заболевания.

Следует также подчеркнуть, что при кажущейся неспецифичности клинических проявлений опухолей тонкой кишки упорное повторение симптомов с высокой вероятностью свидетельствует об органическом поражении кишечника. У таких пациентов необходимо использовать весь арсенал средств современной диагностики, включая баллонную и капсульную энтероскопию.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Инвагинация с частичным нарушением проходимости кишечника как редкое осложнение опухоли тонкой кишки (клинический случай)

- Honjo Н, Mike М, Kusanagi Н, Капо N. Adult intussusception: A retrospective review. World J Surg. 2015; 39 (1): 134-8. DOI: 10.1007/S00268-014-2759-9

- Yuksel A, Coskun M. Laparoscopic surgery for adult intussusception: Case series. Turk J Gastroenterol. 2021; 32 (8): 611-5. DOI: 10.5152/tjg. 2020.19835

- Alvarez-Bautista FE, Moctezuma-Velazquez P, Pimien-ta-lbarra AS, et al. Adult intussusception: Still a challenging diagnosis for the surgeon. Rev Gastroenterol Мех (Engl Ed). 2022; 6: S2255-534X (22) 00073-1. DOI: 10.1016/j.rgmxen.2022.06.009

- Mathis KL. Expert commentary on adult. Dis Colon Rectum. 2021; 64 (6): 648-9. DOI: 10.1097/DCR. 0000000000002043

- Hong KD, Kim J, Ji W, Wexner SD. Adult intussusception: A systematic review and meta-analysis. Tech Coloproctol. 2019; 23 (4): 315-24. DOI: 10.1007/s10151-019-01980-5

- Hejazi P, Yousefi S, Hemmati H, et al. Intussusception of the bowel in a young woman: A case report. Clin Case Rep. 2022; 10 (9): e6309. DOI: 10.1002/ccr3.6309

- Hu Q, Sun Y, Shi J. A case of iatrogenic intussusception in adults: A rare case. ВМС Surg. 2021; 21 (1): 271. DOI: 10.1186/s12893-021 -01268-2

- Dutta S, Gaur NK, Reddy A, et al. Antegrade jejunojejunal intussusception: An unusual complication following feeding jejunostomy. Cureus. 2021; 13 (2): e13264. DOI: 10.7759/cu-reus. 13264

- Rajput D, David LE, Sharma O, et al. Adult left colocolic intussusception successfully managed by left hemicolectomy and primary anastomosis. Surg J (N Y). 2022; 8 (1): e65-8. DOI: 10.1055/S-0042-1742751

- Poudel D, Lamichhane SR, Ajay КС, Maharjan N. Colocolic intussusception secondary to colonic adenocarcinoma with impending caecal perforation in an elderly patient: A rare case report. Int J Surg Case Rep. 2022; 94: 107093. DOI: 10.1016/j. ijscr.2022.107093

- Song SO, Kim MS, Lee KH, Choi SJ. Undifferentiated pleomorphic sarcoma of the small intestine with distant endo-bronchial metastasis presenting as intussusception: A case report. Taehan Yongsang Uihakhoe Chi. 2021; 82 (5): 1304-9. DOI: 10.3348/jksr.2020.0181 [In Korean]

- Nakamura K, Shibasaki S, Yamada S, et al. Totally laparoscopic resection using delta-shaped anastomosis of je-junal leiomyosarcoma with intussusception at the angle of Treitz: A case report. Surg Case Rep. 2022; 8 (1): 180. DOI: 10.1186/S40792-022-01541 -3

- Cerdan Santacruz C, Garcia Septiem J. Adult intestinal intussusception: Practical issues and concerns. Dis Colon Rectum. 2021; 64 (4): 645-8. DOI: 10.1097/DCR.0000000000002045

- Siow SL, Goo ZQ, Mahendran HA, Wong CM. Laparoscopic versus open management of adult intussusception. Surg Endosc. 2020; 34 (10): 4429-35. DOI: 10.1007/S00464-019-07220-z

- Garg PK, Jain BK Reduction of adult intussusception: More harm than benefit. World J Surg. 2015; 39 (10): 2606. DOI: 10.1007/S00268-015-3074-9

- Honjo H, Mike M, Kano N, Kusanagi H. Reduction of adult intussusception: More benefit than harm: Reply. World J Surg. 2015; 39 (10): 2607. DOI: 10.1007/s00268-015-3123-4

- Монтгомери Э.А., Вольтаджо Л. Интерпретация биопсий пищеварительного тракта. Новообразования. Пер. с англ., под ред. П. Г. Малькова. Т. 2. М.: Практическая медицина, 2019; 432 с.