Инвентаризация и унификация терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы как основные современные научные направления развития системы терминологии данных наук

Автор: Светличный Александр Алексеевич

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: статья посвящена современным проблемам формирования и развития терминологического аппарата криминалистики и общей теории судебной экспертизы, в частности исследуются вопросы инвентаризации и унификации научных терминов. В настоящее время термины справедливо рассматриваются в качестве инструмента для приобретения, хранения, репродукции, передачи особой информации, создающей систему языкового выражения специальных понятий (терминологию), необходимую для развития познавательной и преобразующей деятельности человека. Следовательно, термин выступает средством передачи или обмена информацией не только в пространстве, но и во времени. В последние годы бурное развитие науки и техники, открытие новых знаний, разработка и внедрение разнообразных технологий создают такую ситуацию, когда появление новых терминов неизбежно. Вместе с тем формирование и пополнение терминологического аппарата любой науки, для гармоничного их включения и полноценного использования не только в теории, но и на практике, должно проходить в соответствии с разработанными нормами и правилами терминоведения как самостоятельной отрасли знания. Однако происходит это не всегда так, что и подчеркивает важность и необходимость осуществления научных исследований в данном направлении и выработки соответствующих рекомендаций по устранению имеющихся неточностей и недостатков различных терминосистем. Указанная проблема возникновения и включения новых терминов в теорию и практику присуща и таким наукам, как криминалистика и общая теория судебной экспертизы, терминологический аппарат которых, развиваясь на едином терминологическом поле раскрытия и расследования преступлений, существенно пополнился за последние годы. При этом пополнение произошло не только за счет появления новых открытий и достижений в смежных с ними науках, перешедших на вооружение, например, субъектам следственной и судебно-экспертной деятельности, но и появлением собственных терминов, возникших как результат обогащения собственных научных знаний. Однако, как показывает практика, терминологических неточностей и противоречий достаточно много, что существенно затрудняет не только развитие теоретических концепций в указанных направлениях, но и приводит ко многим проблемам в сфере правоприменительной деятельности. Материалы и методы: нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность, а также труды отечественных и зарубежных исследователей по вопросам изучаемой проблематики. При написании статьи использовались фундаментальные положения материалистической диалектики, а также общие и частные методы научного познания: логико-философский, исторический, обобщения, аналогии, абстрагирования, описания, социологический, сравнительно-правовой и др. Результаты исследования: проанализированы особенности инвентаризации и унификации терминов как некоторые из основных направлений развития терминологии криминалистики и общей теории судебной экспертизы. Выявлены особенности образования и даны рекомендации по специфике формирования терминологического аппарата данных наук с учетом разработанных в терминоведении нормативных требований к упорядочению терминов (однозначность, правильность, точность, системность, способность к деривации и др.). Выводы и заключения: сделан вывод о том, что современный терминологический аппарат криминалистики и общей теории судебной экспертизы формируется в соответствии с общими принципами терминоведения, образуя свою специальную терминосистему. Вместе с тем имеющиеся особенности языка обозначенных дисциплин должны учитываться для его органичной интеграции в общую терминологическую систему юридических и прикладных наук.

Терминология, инвентаризация терминов, унификация терминов, терминологический аппарат, язык криминалистики, терминоведение

Короткий адрес: https://sciup.org/143178189

IDR: 143178189 | УДК: 343 | DOI: 10.24412/2312-3184-2021-3-223-235

Текст научной статьи Инвентаризация и унификация терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы как основные современные научные направления развития системы терминологии данных наук

Вопросы значения термина имеют давнюю историю, т. к. язык, выступая особой формой отражения бытия и сознания, прошел все этапы развития человека и общества, в котором он проживал. На протяжении всего этого времени правоотношения, как правило, фиксировались всего лишь двумя способами, а именно, — в словесной форме с помощью устных или письменных знаков, а также посредством неязыковой символики. В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что процесс обмена информацией без участия языка практически не представляется возможным. Посредством закрепленной в языке информации мы получаем знание о накопленном коллективном опыте, что, несомненно, способствует дальнейшему развитию творческой мысли. Именно через язык «информационная картина мира получает возможность социального репродуцирования, связанного не с простым копированием, а с активным, целенаправленным отношением к прошлому опыту» [1, c. 288].

Как следует из анализа научной литературы, большинство современных ученых рассматривают термины в качестве инструмента для приобретения, хранения, репродукции, передачи особой информации, создающей систему языкового выражения специальных понятий (терминологию), необходимую для развития познавательной и преобразующей деятельности человека. Следовательно, термин выступает средством передачи или обмена информацией не только в пространстве, но и во времени.

Тем не менее, как показывает практика, в различных областях научной деятельности в наше время возникают определенные терминологические проблемы. Одной из причин возникшей ситуации является произошедший в начале ХХ века «терминологический взрыв», который вследствие резкого информационного ускорения привел к увеличению существующих терминов. Так, например, Ю. Н. Марчук отмечает, что «в начале ХХ века вся немецкая научно-техническая терминолексика насчитывала около 1 млн слов, а в середине века только терминология одной электротехники составляла уже свыше 4 млн терминов» [2, c. 135].

Указанные процессы обусловили появление новой науки — терминоведения, что подтверждает значительную роль терминологии в научном знании и профессиональной коммуникации. Изучение вопросов терминологии началось в 30-е годы XX века. Данными научными проблемами занимались не только европейские ученые, например, австриец Э. Вюстер, немец Л. Ольшки, но и отечественные исследователи (Г. О. Винокур, Э. К. Дрезен, Д. С. Лотте, А. А. Реформатский, М. В. Сергиевский, П. А. Флоренский, С. А. Чаплыгин и др.). В результате трудов указанных и многих других ученых формирование методологической базы и теоретических основ терминоведения завершилось уже в 70-е годы прошлого века, а уже спустя всего 20 лет были четко обозначены новые подходы и методы терминологических исследований, что способствовало формированию терминоведения уже как интегративной науки, направленной на изучение специальной лексики со стороны её типологии, происхождения, формы, содержания, упорядочения и использования. Сформировавшаяся таким образом наука оказала значительное влияние на зарождение, формирование и становление многих научных терминоведческих систем во многих самостоятельных сферах знаний.

Отметим, что в настоящее время на страницах учебной литературы одновременно с термином «терминоведение» используется термин «терминология», который обозначает особый сектор лексики, рассматривающий систему терминов — слов научного языка.

Целенаправленный отбор и организация терминоведческих средств, специфичность их употребления обусловлены развитием науки как общественного явления, что привело к разработке научного функционального стиля. В дальнейшем этот стиль определился как особая функционально-речевая разновидность, обладающая совокупностью наиболее устойчивых и существенных признаков.

Возникновение новых терминов незамедлительно сказывается на специальной лексике русского языка. Отчасти это объяснимо, поскольку с появлением новых мыслительных категорий и их объективизацией трансформируются и модифицируются языковые средства и методы анализа. Современный этап научно-технического развития общественных отношений потребовал выработки иного состава языковых категорий, отличающихся как качественно, так и количественно.

Указанная проблема возникновения и включения новых терминов в теорию и практику присуща и таким наукам, как криминалистика и общая теория судебной экс пертизы, терминологический аппарат которых, развиваясь на едином терминологическом поле раскрытия и расследования преступлений, существенно пополнился за последние годы. При этом отметим, что пополнение произошло не только за счет появления новых открытий и достижений в смежных с ними науках, перешедших на вооружение, например, субъектам следственной и судебно-экспертной деятельности, но и разработки собственных терминов, возникших как результат обогащения собственных научных знаний. Вместе с тем на сегодняшний день на монографическом уровне научные исследования в области системы языка криминалистки, общей теории судебной экспертизы, а также процессуальной сферы в целом практически отсутствуют [3].

Однако, как показывает законодательная и правоприменительная практика, терминологических неточностей и противоречий достаточно много, например, во многих институтах процессуального права, в сфере раскрытия и расследования преступлений, в области использования специальных знаний, что существенно затрудняет не только развитие теоретических концепций в указанных направлениях, но и приводит ко многим проблемам в сфере правоприменительной деятельности.

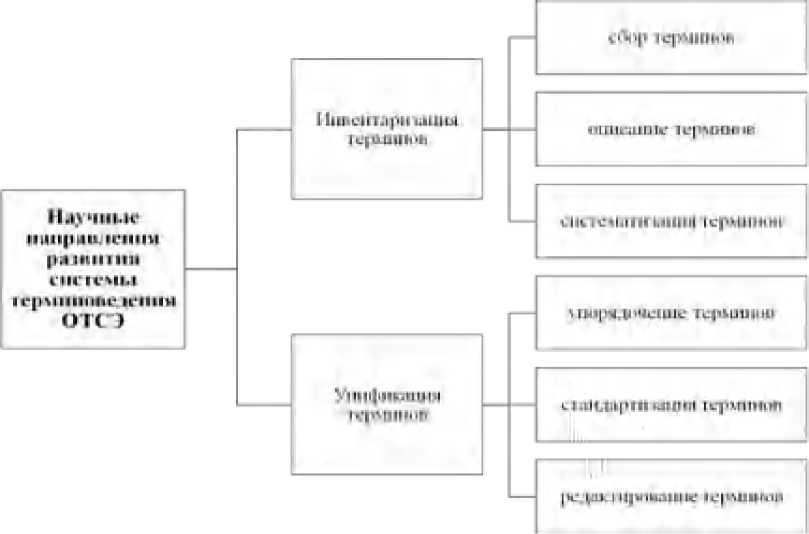

Проведенный нами анализ современной терминологии криминалистики и общей теории судебной экспертизы позволяет выделить следующие основные научные направления протекающей в данных науках терминологической деятельности: инвентаризация терминов, унификация терминосистем и терминов, а также терминография . Также активно в настоящее время проводится перевод терминов и определений, создаются различные банки данных, осуществляется организационно-методическая деятельность на разных уровнях. Выделенные нами направления, безусловно, взаимосвязаны и взаимозависимы и могут быть схематично изображены следующим образом.

Схема 1. Современные направления развития системы терминологии криминалистики и общей теории судебной экспертизы

Рассмотрим указанные научные направления более детально.

Инвентаризация терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы представляет собой самостоятельное направление терминологической деятельности и заключается в осуществлении сбора, описания и систематизации всех терминов, образующих определенную предметную область. При проведении изучения вновь образовывающихся терминосистем, например, в общей теории судебной экспертизы, инвентаризация представляет особую значимость, т. к. она отражает исследовательский характер терминоведения.

По итогам проведения инвентаризации возможно формирование каких-либо баз данных или терминологических описательных словарей. Вместе с тем определяющее методологическое значение для терминологической системы как криминалистики, так и общей теории судебной экспертизы имеет обоснование принципов и критериев инвентаризации терминов.

Так, например, существовавший ранее термин «следственная тактика» был исключен из лексикона и заменен на новый термин «криминалистическая тактика». Вместе с тем в настоящее время на страницах научной и учебной литературы по-прежнему наряду с термином «одорологическая экспертиза» встречаются и такие термины, как «одорографическая экспертиза» и «ольфакторная экспертиза» [4; 5; 6; 7; 8; 9].

В каждой самостоятельно существующей терминосистеме должна проводиться систематизация инвентаризованных терминов. Она способствует распределению терминов определенной области знания по отдельным категориям, а также выступает инструментом образования классификаций понятий и определений. В итоге образуется системно-структурная иерархия понятий, терминов и определений. Так, например, Д. С. Лотте выделил четыре класса наименований для технической терминологии: «процессы, свойства, предметы, величины» [10, c. 79]. Спустя некоторое время Т. Л. Канделаки существенно расширила значения терминов: «предметы, свойства, процессы, величины, единицы измерения, режимы, науки и отрасли, профессии и занятия» [11, c. 81]. Однако хотелось бы особо отметить, что существующая общенаучная классификация определений и понятий терминосистемы применительно к общей теории судебной экспертизы, как самостоятельной области знаний, в полной мере не подходит, поскольку не может отразить специфику её интеграционного характера. В этой связи весьма актуальным становится вопрос о необходимости разработки и создания собственной классификации, которая смогла бы учесть, с одной стороны, все особенности обозначенной науки и специфику характера судебно-экспертной деятельности, с другой.

Следующим направлением в области терминоведения криминалистики и общей теории судебной экспертизы является унификация терминов, которая состоит, в свою очередь, из трех самостоятельных видов — упорядочение, стандартизация терминов и терминологическое редактирование.

Требования к упорядочению терминов можно представить на схеме следующим образом.

Схема 2. Нормативные требования к упорядочению терминов

В целях правильного отражения понятий, объектов, процессов и признаков, адекватного выбора каких-либо терминов или определений, в криминалистике и общей теории судебной экспертизы в настоящее время довольно активно осуществляется упорядочение их терминологических систем.

Отметим, что в научной среде относительно подхода к упорядочению терминологии существуют два самостоятельных направления. Как полагают В. С. Звягинцев и Ю. В. Сложеникина, различия между ними связаны с неодинаковым пониманием сущности термина как языкового знака [12, c. 23]. В рамках первого направления (Д. С. Лотте, С. И. Коршунов, Г. Г. Самбурова [13]) на основе общелингвистических и специальных подходов к упорядочению терминологии были разработаны такие критерии, как краткость, точность, однозначность, простота и понятность. При этом особое внимание обращалось на систематичность терминологии и независимость термина от контекста [14, 15].

В начале 80-х годов прошлого столетия В. П. Даниленко и Л. И. Скворцов разработали свой подход к упорядочиванию терминологии. Указанные авторы полагали, что нормативные рекомендации должны предъявляться в рамках основной сферы использования терминов — «в языке науки, реализующемся в специальной литературе и в устном профессиональном общении специалистов той или иной области знания» [16, c. 11]. При этом они особо подчеркивали, что «при унификации терминов требование однозначности соотношения понятия и термина должно быть твердым. Однако существующие дублеты и варианты терминов нельзя игнорировать как справочный аппарат для стандартизации терминологии» [16, с. 11].

Что касается криминалистики и общей теории судебной экспертизы, то, на наш взгляд, обоснование выбора конкретных терминов, безусловно, требует соответствия терминологичности и нормативности того или иного термина. При этом нормативные требования должны отражать не только содержательную сторону термина (его соотношение как знака с понятием), но и логическую (правильное отражение системы понятий в терминах) и лингвистическую (языковая структура термина) его составляющие. С этой точки зрения нормативность будет отражать требования к содержанию термина (а именно его систематичность, однозначность, дефинитивность); к форме термина (прежде всего, деривативность, краткость, правильность, нейтральность), а также способность термина к переводу, гармонизации и широкому внедрению как в теоретические, так и практические сферы.

Одним из главных требований нормативности терминологии является его однозначность. Вместе с тем, как показывает анализ научной и учебной литературы, понятие это трактуется весьма широко и разнообразно. Так, например, Л. Л. Кутина называет однозначность неотъемлемым терминологическим свойством [17, c. 82], в то время как С. В. Гринев и Д. С. Лотте в рамках отраслевой терминологии говорят об «относительной однозначности» термина [18, c. 35; 10, с. 16]. А В. П. Даниленко пишет о том, что однозначность термина представляет собой лишь желаемое, но в существующих терми-носистемах все же редко реализуемое требование нормативности [19, c. 18]. Автор, в свою очередь, считает, что появление и дальнейшее использование новых терминов в криминалистике и общей теории судебной экспертизы должно обязательно отменять использование ранее существовавших, в ином случае полисемия (от греч. πολυσημεία — «многозначность») языка науки не позволит его адекватно воспринимать и передавать необходимую информацию как в теории, так и в практической сфере деятельности.

Так, например, в настоящее время на страницах научной и учебной литературы, в процессуальных документах одновременно продолжают употребляться такие термины, как «почерковедение» и «графология», «фоноскопическая экспертиза» и «фонографическая экспертиза», «одорологическая экспертиза» и «ольфакторная экспертиза», «общая теория судебной экспертизы» и «экспертология» и др. В 80-х годах в рамках трасологической экспертизы был сформирован новый раздел — «микротрасология», определены его предмет, объекты, сформулированы понятия, решаемые задачи при исследовании микрообъектов. Иногда новое весьма успешно объясняется через старое, уже знакомое и научно-определенное, так, например, введено понятие «оружиеведение».

При этом особо подчеркнем, что иногда отсутствие терминологической и понятийной однозначности коренным образом может оказывать влияние на формирование концептуальных теоретических положений (например, на построение классификационных систем, на разработку методик исследования), а также на разработку практических рекомендаций, что отчетливо прослеживается в рекомендациях для экспертов в СЭУ различных ведомств.

Следующим, не менее важным требованием к упорядочению терминов, является его системность ( систематичность ). Системность терминов проявляется, прежде всего, в том, что все термины определенного языка и тем более самостоятельной области знания так или иначе взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом. По мнению Б. Н. Головина и Р. Ю. Кобрина, термины как элементы терминологической системы «связаны друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном (дериватологическом) и грамматическом „уровнях“» [20, с. 31]. Иными словами, термин указывает на связь между понятиями и определяет место выражаемого термином понятия среди других понятий. В этой связи термин способствует установлению иерархичности понятий и родо-видовых отношений в терминологии. О важности и необходимости соблюдения требования системности часто упоминается и на страницах научной литературы, посвященной актуальным проблемам криминалистики и общей теории судебной экспертизы [21, c. 35; 22, с. 31].

Отметим, что нормативное требование системности в отношении терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы обладает определенной спецификой, заключающейся в том, что, помимо упорядочения в общей системе указанных наук, термины должны также логически вписываться в систему базовых и смежных наук уголовно-правового цикла (прежде всего, уголовный процесс, уголовное право, криминология и др.) а также отражать отношение, в случае необходимости, к техническим, экономическим, научно-естественным и другим наукам (при появлении новых терминов, обусловленных возникновением новых знаний либо технологий, заимствование которых применяется при раскрытии и расследовании преступлений).

Правильность термина как нормативное требование, подразумевает соответствие его требованию языковым правилам построения и употребления [23, c. 125].

Еще одним нормативным требованием является нейтральность термина. Суть указанного требования заключается в том, что форма выражения термина не должна содержать какой-либо экспрессивной или стилистической направленности, нести в себе отрицательное или положительное сопутствующее значение. Как справедливо в этой связи отметил А. А. Реформатский, термин принципиально находится вне экспрессии, т. к. экспрессия предполагает выбор между «хорошо — плохо», «грустно — весело», «серьезно — шутливо» и т. п. Для термина выбора в этом смысле быть не должно [24, c. 53].

Следующим основным нормативным требованием для терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы выступает краткость. Термин должен обладать таковым признаком хотя бы по той причине, что он легко запоминается, к тому же краткость способствует его более широкому как теоретическому, так и практическому при- менению. Логически можно предположить, что требование краткости может противоречить другому требованию «точность», однако на практике это не всегда так.

Анализируя требования краткости применительно к терминологическому аппарату криминалистики и общей теории судебной экспертизы, отметим, что современная терминология указанных наук обладает весьма широким набором терминов-словосочетаний как простой, так и сложной структур. В то же время усложненная терминология применяется, прежде всего, с целью уточнения понятия, для чего иногда в одном термине происходит отражение сразу нескольких признаков того или иного понятия, в результате чего и возникают сложные, многоструктурные комбинации. Полагаем, что для терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы требование краткости должно применяться, но не во всех случаях, а только в тех ситуациях, когда это негативно не отразится на его точности.

В качестве нормативного требования выделяют также способность термина к деривации ( от латинского слова derivatio — отведение, отклонение). Данное требование особо важно для научной речи, так как деривативность (словообразовательная возмож-ность) 1 термина обеспечивает основу лексической системности терминосистемы.

В рамках терминосистемы криминалистики и общей теории судебной экспертизы, как областей знания, использующих термины других наук уголовно-правового цикла, а также ряда естественных и технических, указанное требование необходимо для отражения в терминах явления одного порядка. Так, например, деривативность будет иметь определяющее значение при выборе терминов-синонимов в терминологическом ряду.

Таким образом, проанализированные нами основные научные направления развития системы терминологии криминалистики и общей теории судебной экспертизы позволяют сделать вывод о том, что современный терминологический аппарат указанных наук формируется в соответствии с общими принципами терминоведения, образуя свою специальную терминосистему. Вместе с тем обозначенная нами специфика языка криминалистики и общей теории судебной экспертизы должна учитываться для его органичной интеграции в общую терминологическую систему юридических наук.

Список литературы Инвентаризация и унификация терминов криминалистики и общей теории судебной экспертизы как основные современные научные направления развития системы терминологии данных наук

- Казарина С. Г. Типологические характеристики отраслевой терминологии: дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1999. — 385 с.

- Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика: учеб. пособ. — М., 2007. — 317 с.

- Панарина Д. В. Современные проблемы и тенденции развития языка общей теории судебной экспертизы: дис. ...канд. юрид. наук. — Тула, 2018. — 239 с.

- Старовойтов В. И. Судебная ольфакторная экспертиза следов пахнущих веществ из крови и пота человека // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2011. — № 12. — С. 70—79.

- Собко Г. М. Вероятностно-статистическое обоснование достоверности одорологической идентификации // Вопросы теории судебной экспертизы: сб. науч. тр. — М.: ВНИИСЭ, 1977. — № 31. — С. 142—177.

- Панфилов П. Б. Вероятностно-статистическое обоснование достоверности ольфакторных исследований запаховых следов человека в судебной экспертизе // Юридические науки. — 2006. — № 1 (17). — С. 172—186.

- Панфилов П. Б. Биодетекция и интерпретация поведения собак-детекторов в идентификационном ольфакторном исследовании // Судебная экспертиза. — 2008. — № 3. — С. 104—112.

- Архипова А. Н. Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства «без трупа» / А. Н. Архипова, Н. Н. Китаев // Вестник Академии адвокатуры Украины. — 2008. — Вып. 13. — С. 108—111.

- Койсин А. А. Современные методы исследования запаховых следов (образований) // Эксперт-криминалист. — 2008. — № 2. — С. 37—39.

- Лоте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 160 с.

- Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. — М.: Наука, 1977. — 167 с.

- Звягинцев В. С. Общеметодологические вопросы упорядочения терминологии / B. С. Звягинцев, Ю. В. Сложеникина // Актуальные вопросы и перспективы развития гуманитарных наук: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. — № 4. — Омск, 2017. — C. 23—27.

- Как работать над терминологией: основы и методы: пособ. / сост. по трудам Д. С. Лотте. — М.: Наука, 1968. — 76 с.

- Лотте Д. С. Очередные задачи научно-технической терминологии // Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук. VII серия. — 1931. — № 4. — С. 883—591.

- Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии / АН СССР, Ком. науч.-техн. терминологии; [Сост. С. И. Коршунов, Г. Г. Самбу-рова]. — М.: Наука, 1979. — 76 с.

- Даниленко В. П. Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии / В. П. Даниленко, Л. И. Скворцов // Вопросы языкознания. — М., 1981. — № 1. — С. 7—16.

- Кутина Л. Л. Языковые процессы, возникающие при становлении научных терминологий // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. — М.: Наука, 1970. — 147 с.

- Гринев С. В. Ведение в терминоведение. — М.: Московский лицей, 1993. — 309 с.

- Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. — М.: Наука, 1977. — 243 с.

- Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. — М.: Высшая школа, 1987. — 105 с.

- Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. — М.: Изд-во «ЛексЭст», 2002. — 306 с.

- Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособ. для вузов в 3-х томах. — 3-е изд., доп. — М., 2001. — Т. 1. — 323 с.

- Кичева И. В. Формирование понятийно-терминологической системы педагогики в 90-е годы XX века: дис. ... д-ра юрид. наук. — Пятигорск, 2004. — 507 с.

- Реформатский А. А. Введение в языкознание. — М.: Аспект Пресс., 1996. — 536 с.