Инвестиционно-инновационная активность промышленности северных регионов России

Автор: Стыров М.М., Колечков Д.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье оценивается инновационно-инвестиционная активность промышленности северных регионов России в 2012-2013 гг. Исследование проводилось путём многомерной классификации регионов методом иерархического кластерного анализа по показателям, отобранным с помощью факторного анализа. Выявлены три устойчивые группы регионов: «лидеры по инновациям»,«лидеры по инвестициям», «средние по инвестициям и инновациям». Показано, что в большинстве случаев инвестиционные процессы не имеют должной инновационной составляющей из-за слабой к тому мотивации, а инновационный потенциал используется не полностью из-за недостаточного финансирования. Необходима активизация использования инновационно-инвестиционного потенциала Севера и выравнивание его по регионам и отраслям, в первую очередь, за счёт поддержки обрабатывающих производств.

Инвестиции, инновации, научные исследования, промышленность, север, регион, добывающие производства, обрабатывающие произ- водства, энергетика

Короткий адрес: https://sciup.org/14992780

IDR: 14992780 | УДК: 330.3+332.12+338.45

Текст научной статьи Инвестиционно-инновационная активность промышленности северных регионов России

В предыдущих работах [1, 2] мы рассматривали по отдельности уровень инвестиционной и инновационной активности промышленности северных регионов России. Были сделаны следующие выводы (табл. 1).

зателей. Так, Б.Л.Лавровский и Р.С.Лузин для этой цели предлагают использовать расчётный параметр, представляющий собой объем производственных инвестиций, необходимых для сокращения потребности в условном дополнительном работнике [4]. И.А.Баев и И.А.Соловьёва идут путём агреги-

Таблица 1

Характеристики инвестиционной и инновационной активности северных регионов России в 2006–2012 гг.

Инвестиционная активность I Инновационная активность

ОБЩЕЕ

-

• Существенное повышение активности в период 2006–2012 гг.

-

• Сильное доминирование сырьевых отраслей

-

• Заметное отставание обрабатывающих производств как от других отраслей, так и от среднероссийских показателей

-

• Противоречивые процессы неравномерного роста в энергетике

-

• Очень высокая неоднородность, разорванность пространственной картины развития

-

• Повышенная затратность инновационной и инвестиционной деятельности на Севере в относительном исчислении издержек к основным фондам, выпуску продукции

РАЗЛИЧНОЕ

Превосходство Севера над среднероссийскими значениями I Отставание Севера от среднероссийских значений

Следующим логичным шагом исследования является сопряжённая оценка этих двух видов активности в каждом из регионов для более глубокого понимания специфики их развития, выявления однородных групп и определения для них общих направлений модернизационной политики.

В настоящее время в России немало говорится об актуальности оценки и скоординированной «настройки» инновационной и инвестиционной активности на региональном уровне, поскольку «реализация инноваций предполагает осуществление инвестиций. Поэтому интенсивность инновационной деятельности в регионе определяется в первую очередь его инвестиционным потенциалом. Имеет место и обратная зависимость: эффективность инвестиций в современной экономике в определяющей степени зависит от того, насколько они направлены на реализацию новейших достижений техники и технологии» [3, с.193]. Исследователями также подчёркиваются сложность и нелинейность взаимосвязи инвестиций и инноваций [4], необходимость существенного повышения уровня тех и других для предотвращения деградации научнопроизводственного потенциала [5], усиление значимости региональной политики в данной сфере в силу усугубления пространственной дифференциации страны [3], влияние инноваций на уровень рентабельности инвестируемых отраслей [6] и т.д.

Методика исследования

В современной научной и деловой среде известно очень большое число подходов к оценке и ранжированию регионов по уровню инвестиционной или инновационной деятельности. А вот совместная оценка этих двух сторон регионального хозяйства и выявление взаимосвязи между ними – гораздо менее разработанная область знаний, но всё чаще занимающая умы исследователей.

Наиболее популярным подходом к решению данной задачи является расчёт интегральных пока- рования частных показателей-индексов методом многомерной средней величины [7]. В статье К.В.Под-пятниковой и И.П.Савельевой в качестве интегрального показателя предлагается использовать коэффициент экономической привлекательности, характеризующий инвестиционный потенциал, инвестиционный риск и инновационную активность региона [8]. По мнению М.Е. Кулагиной, наилучший результат даёт метод балльных оценок, в который вовлекаются также показатели общей динамики социально-экономического развития, ресурсного потенциала и качества стратегии развития региона [9].

В данной работе для оценки инновационноинвестиционной активности территорий использован метод иерархического кластерного анализа, позволяющий выполнить многомерную классификацию регионов. Достоинство данного метода состоит в том, что он дает возможность выявить группы относительно однородных объектов не на основе показателя-агрегата, а учитывая специфику сочетания ключевых показателей, формирующую сходство регионов. Эти ключевые показатели выбираются с помощью факторного анализа из общей совокупности индикаторов и характеризуют б о льшую часть их дисперсии. Процедура исследования достаточно хорошо известна и широко применяется в социально-экономических и других изысканиях ∗ . Расчёты проводились с использованием программных продуктов MS Excel и IBM SPSS Statistics 21.0.

Территориальный охват исследования – 12 северных регионов России ∗∗ , что обусловлено осо-

∗ Особенности математического аппарата данного метода хорошо описаны в электронном учебнике компании Statsoft [10].

∗∗ Под северными регионами нами понимаются субъекты России, территория которых согласно Постановлению Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 (с последующими изменениями и дополнениями) полностью относится к районам Крайнего Севера или приравненным к нему местностям: республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), Камчатский край, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и бым интересом к проблемам и перспективам развития данного макрорегиона в силу его всевозрастающей стратегической значимости [11] и повышенной пространственно-временной неравномерности модернизационных процессов [12]. Объектом анализа выступает не экономика в целом, а только промышленность: добывающие, обрабатывающие и энергетические виды деятельности. Именно эти отрасли на Севере концентрируют около 2/3 инвестиций и более 90% инновационных вложений и продукции из общего объёма по экономике, фиксируемого статистикой. Период исследования – 20122013 гг., поскольку более ранних сведений по некоторым показателям не имеется, а данные за 2014 г. в полном объёме пока не опубликованы. Методика анализа пригодна для проведения расчётов в любом пространственном и отраслевом разрезе.

Факторный анализ

В табл. 2 приведены показатели, характеризующие область исследования, имеющиеся в открытом доступе в изданиях и базах данных Росстата.

По мнению авторов, этого перечня достаточно для выявления наиболее общих различий в инновационной и инвестиционной активности между регионами. Поэтому сюда не включены индикаторы, характеризующие отдельные специфические аспекты изучаемых хозяйственных отношений (экспорт и импорт технологий, применение нанотехно- логий, структура источников и направлений инвестиций и др.).

Факторный анализ этих показателей методом главных компонент за 2012 и 2013 гг. показал, что среди них могут быть выделены пять наиболее существенных компонент с начальным собственным значением выше единицы, в совокупности характеризующих почти 90% всей дисперсии исходных показателей.

Выявленные компоненты интерпретируются следующим образом. Первая из них тесно связана с показателем численности научно-исследовательского персонала, её можно назвать « уровень развития науки ». Вторая, третья и четвёртая с разных сторон характеризуют уровень инновационной активности , поскольку имеют высокую степень корреляции с показателями доли затрат на технологические инновации в общем объёме инвестиций, объема инновационных товаров, работ, услуг на одного занятого и количества используемых передовых производственных технологий, соответственно. Наконец, пятая компонента почти полностью совпадает с объемом инвестиций на одного занятого, т.е. отражает уровень инвестиционной активности промышленности региона.

Итак, с помощью отобранных показателей-компонент можно достаточно точно охарактеризовать основную часть различий в инновационноинвестиционной деятельности промышленности ре-

Таблица 2

Показатели инновационно-инвестиционной активности промышленности региона

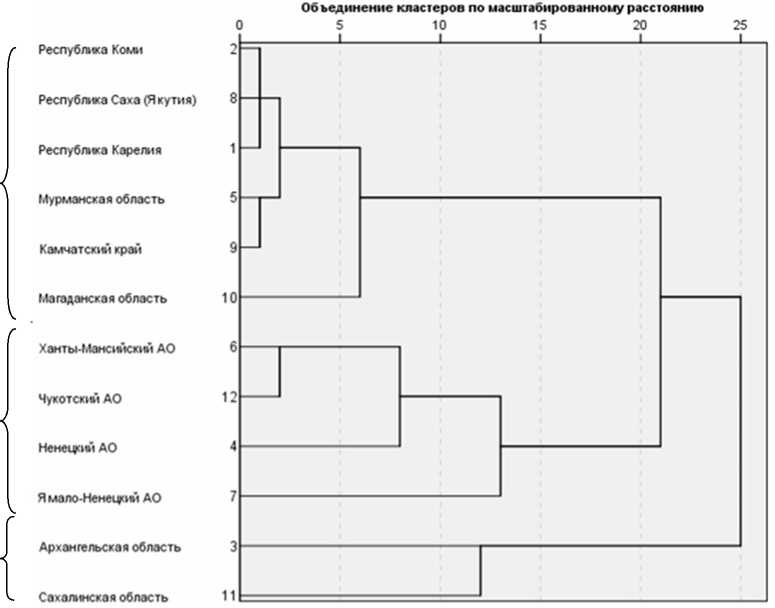

На графическом изображении мер близости (дендрограмме) регионов чётко выделяются три группы (рис. 1). Идентичные по составу общности были выявлены и по данным за 2012 г., что свидетельствует об устойчивости результатов оценки.

я я

г К В и « а о и и В

В г В В и В

а а а

§

г S В и

В

я ч

а и а

§

к

я ч

г S В и « а о и и В

Рис. 1. Дендрограмма регионов Севера России по показателям инновационно-инвестиционной активности за 2013 г. (Метод Варда, квадрат расстояния Евклида, стандартизация Z-значениями).

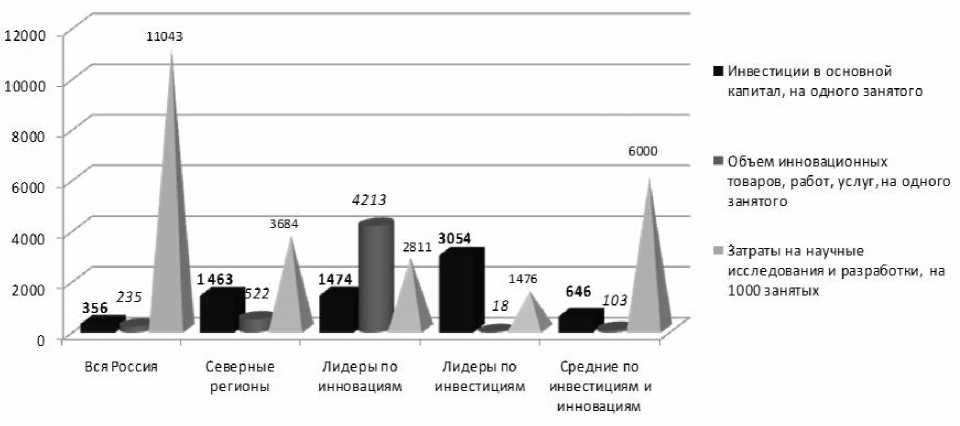

Рисунок показывает, что эти группы, кардинально различаясь между собой, не являются внутренне однородными. Характеристики регионов по группам представлены в табл. 3 и на рис. 2.

Интерпретация результатов анализа

Первая группа – «лидеры по инновациям». Главная особенность данной группы, состоящей из Архангельской и Сахалинской областей, заключается в очень высоком уровне выпуска инновационных товаров на одного занятого – более 4 млн. руб. в год, что на порядок больше других северных регионов и среднего по стране значения. На Сахалине эти цифры в основном обеспечиваются выпуском сжиженного природного газа, в Архангельской области – машиностроительной и судостроительной продукцией, в том числе военного назначения. При этом оба региона стали показывать столь впечатляющие показатели лишь на протяжении последних двух-трёх лет.

Вторая отличительная черта первой группы – весьма высокий удельный вес инновационной составляющей в инвестициях – 20-30%. Такой показатель присущ наиболее передовым регионам страны и приближается к ведущим зарубежным странам. Для остальных регионов Севера в анализируемый период он недосягаем, хотя в отдельные годы некоторые из них демонстрировали недолговременный всплеск данного индикатора. Здесь также су- ществует вероятность его снижения после завершения соответствующих проектов.

По количеству научного персонала рассматриваемые регионы на фоне Севера непримечательны – около 20 научных сотрудников на 10 тыс. занятых в экономике. Аналогично и по числу использованных передовых производственных технологий – около 200.

Однако между «одногруппниками» есть глубокое отличие – объём инвестиций в основной капитал. Сахалинская область, ориентируясь на переработку и экспорт природных ресурсов, имеет почти 3 млн. руб. вложений на одного занятого, являясь одним из лидеров не только северных территорий, но и всей страны. Архангельская же по данному показателю – лидер «с конца»: всего 165 тыс. руб. Это один из ключевых перекосов отечественной экономики – дефицит финансовых ресурсов в обрабатывающих отраслях, даже в случае их неплохого инновационного потенциала.

Власти и научная общественность Сахалинской области хорошо понимают, что один «газовый» проект, как бы масштабен и успешен он ни был, не может стать надёжной опорой развития экономики региона. Данный субъект Федерации имеет такие слабые места, как островное положение, значительный миграционный отток трудоспособного населения и особенно молодёжи, недостаточно развитую транспортную и энергетическую

Таблица 3

Показатели инновационно-инвестиционной активности промышленности регионов Севера России за 2012–2013 гг.*

|

Регионы |

Факторы инновационно-инвестиционного развития |

||||||||||

|

Уровень Уровень Уровень инвестиционной развития науки инновационной активности активности |

|||||||||||

|

Показатели инновационной и инвестиционной активности |

|||||||||||

|

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на 10 тыс. занятых, чел. |

Доля затрат на технологические инновации в общем объёме инвестиций, % |

Объем инновационных товаров, работ, услуг на одного занятого, тыс. руб. |

Число используемых передовых производственных технологий, на 100 тыс. занятых, ед. |

Объём инвестиций в основной капитал на одного занятого, тыс. руб. |

|||||||

|

2012 г. |

2013 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2012 г. |

2013 г. |

||

|

Россия, всего |

107 |

107 |

13,4 |

16,0 |

190 |

235 |

282 |

285 |

330 |

356 |

|

|

Северные регионы, всего |

31 |

31 |

4,8 |

6,2 |

412 |

522 |

273 |

284 |

1 421 |

1 463 |

|

|

Архангельская область |

19 |

19 |

36,4 |

32,5 |

173 |

1026 |

235 |

243 |

137 |

165 |

|

|

§ о о § |

Сахалинская область |

29 |

30 |

20,5 |

17,2 |

7102 |

7399 |

166 |

180 |

2 281 |

2 783 |

|

Среднее по группе |

24 |

24 |

28,4 |

24,8 |

3638 |

4213 |

201 |

211 |

1209 |

1474 |

|

|

Ненецкий АО |

20 |

19 |

2,7 |

0,0 |

0 |

0 |

76 |

24 |

6 115 |

5 856 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

2 |

3 |

2,0 |

0,3 |

112 |

3 |

1047 |

1051 |

3 761 |

3 822 |

|

|

о- ф 1 |

Ханты-Мансийский АО |

18 |

18 |

4,0 |

9,5 |

32 |

23 |

202 |

224 |

1 887 |

1 882 |

|

St s |

Чукотский АО |

6 |

6 |

0,3 |

0,5 |

37 |

48 |

0 |

0 |

1 071 |

656 |

|

5 s |

Среднее по группе |

12 |

11 |

2,3 |

2,6 |

45 |

18 |

331 |

325 |

3208 |

3054 |

|

Республика Карелия |

32 |

33 |

1,9 |

1,4 |

5 |

3 |

187 |

183 |

276 |

200 |

|

|

Республика Коми |

40 |

40 |

4,7 |

1,7 |

273 |

258 |

108 |

119 |

683 |

828 |

|

|

Мурманская область |

56 |

55 |

1,5 |

2,5 |

1 |

6 |

272 |

264 |

498 |

405 |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

49 |

48 |

2,0 |

4,1 |

8 |

81 |

182 |

180 |

1 093 |

980 |

|

|

Камчатский край |

63 |

61 |

9,6 |

3,7 |

1 |

2 |

70 |

85 |

180 |

154 |

|

|

° 1 1 |

Магаданская область |

64 |

64 |

2,5 |

0,9 |

278 |

268 |

581 |

699 |

856 |

1 309 |

|

Среднее по группе |

51 |

50 |

3,7 |

2,4 |

94 |

103 |

233 |

255 |

598 |

646 |

|

* Рассчитано авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата [13].

Рис. 2. Дифференциация уровня инвестиционной, инновационной и научной активности регионов Севера

России в 2013 г., тыс. руб.

инфраструктуру, сильное удорожание жизни и производства из-за пространственной удалённости, а также сейсмических и климатических факторов. Поэтому разрабатываются и реализуются планы по освоению и глубокой переработке различных полезных ископаемых, развитию альтернативной энергетики, производству экологически чистых продуктов питания и других направлений. Для этого прикладываются усилия по мобилизации потенциала академической и университетской науки, сотрудничеству с зарубежными партнёрами, созданию специализированных центров инновационной инфраструктуры [14, 15].

Архангельская область имеет гораздо более выгодное географическое положение, удобное для сотрудничества с центральными регионами страны и европейскими странами. Правительство области делает ставку на углубление переработки главного природного ресурса – леса, создание инновационных кластеров – лесопромышленного, судостроительного, добычу и переработку традиционных и новых полезных ископаемых, в том числе гипсов, базальтов, алмазов, сотрудничество с вузовской наукой [16, 17].

Вторая группа – «лидеры по инвестициям» – включает четыре автономных округа: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский. При этом по конфигурации рисунка (см. рис. 1) ясно, что их сходство во многом условно и касается не всех анализируемых характеристик.

Ключевая объединяющая черта группы – очень высокий уровень инвестиций, в среднем более 3 млн. руб. на одного занятого, что вдвое больше среднего по Северу и почти на порядок – среднего по стране. Естественно, это обусловлено огромными вложениями в нефтегазодобывающей промышленности (кроме Чукотского АО) при небольших масштабах других видов экономической деятельности и сравнительно малой численности населения.

Данным территориям присущ невысокий потенциал науки: численность исследователей здесь в разы ниже, чем у других северных соседей. Причина тому – отсутствие крупных академических центров и малое число ВУЗов как из-за суровых климатических условий и соответствующего удорожания затрат, так и по причине нехватки кадрового потенциала и институциональной среды для успешного проведения исследований. Впрочем, Ханты-Мансийский АО с этой ролью мириться не желает и позиционирует себя как регион, перспективный не только по использованию, но и по созданию инноваций, делая ставку на отраслевую и университетскую науку [18].

Слабая сторона автономных округов – мизерная доля инновационной составляющей в инвестициях (менее 1%), за исключением Ханты-Мансийского АО (9,5%). Конечно, низкий уровень показателя отчасти объясняется большим объёмом самих вложений в основной капитал, а также значительным северным удорожанием «традиционных» компонентов этих вложений – постройки зданий, дорог, объектов инфраструктуры. И всё же, располагая достаточными финансовыми ресурсами, именно эти регионы должны брать на себя лидерство в модернизации отечественной экономики. Как пишет С.Ю. Глазьев, перед Россией «стоит задача перераспределения сверхприбылей от экспорта природных ресурсов в производственно-технологические системы современного и нового технологических укладов, концентрацию ресурсов в ключевых направлениях их развития, модернизацию экономики, повышение ее эффективности и конкурентоспособности на основе распространения новых технологий» [5, с. 503].

Неудивительно, что и по выпуску инновационной продукции данные субъекты выглядят скромно, ведь углеводороды большей частью идут на экспорт или на переработку в другие районы страны. Немного отличающиеся от нуля цифры фиксируются в Ханты-Мансийском АО и Чукотском АО, что отражает их усилия по формированию инновационной экономики. В Ямало-Ненецком АО показатель мизерный.

Картина по количеству используемых передовых технологий очень контрастна. Лидирует Ямало-Ненецкий АО – более 1000 на 100 тыс. занятых, что является одним из максимальных показателей по стране. Понятно, что это связано со всё более осложняющейся добычей нефти и газа в арктических условиях, но почему-то не находит отражения в показателе финансирования инноваций. На втором месте – Ханты-Мансийский АО, где значение индикатора не отличается от большинства северных и других субъектов РФ. В Ненецком же и Чукотском автономных округах оно близко к нулю. Тому виной могут быть реально небольшое число внедрения новых разработок или же искажение показателя по неведомым причинам.

В третью группу – «средние по инвестициям и инновациям» – вошли шесть регионов: республики Коми, Саха (Якутия) и Карелия, Мурманская и Магаданская области, Камчатский край. По характеру иерархической кластеризации на дендрограмме (см. рис. 1) видно, что эти субъекты гораздо более однородны между собой, чем рассмотренные выше, лишь Магадан несколько обособлен от всех.

В этой группе наблюдается средний уровень инвестиционной активности: от 150 до 1000 тыс. руб. на одного занятого в год, а у Магаданской области – более 1300 руб., что и обуславливает её инаковость. Среднее значение получается более 600 тыс. руб., что почти вдвое выше среднероссийского. Однако обращают на себя внимание низкие значения в Карелии и Камчатском крае – менее 200 тыс. руб., что опять-таки связано с недостаточным финансированием обрабатывающих производств.

Всем регионам группы присуща очень низкая доля затрат на технологические инновации в общем объёме инвестиций (менее 5%) и, в основном, небольшое число используемых передовых производственных технологий. Пожалуй, это их самая слабая черта. Учитывая сравнительно развитую инфраструктуру, достаточно широкопрофильную экономику и весьма солидную научную базу (более 50 исследователей на 10 тыс. занятых, что кратно выше, чем у «лидеров по инновациям» и большинства других регионов России), можно было бы ожидать более высокой инновационной активности. Пока же она ограничивается эпизодическими скачками. Аналогично и по выпуску инновационной продукции: лишь у Республики Коми и Магаданской области с недавнего времени отмечаются сколь-нибудь существенные цифры, у остальных участников потенциал пока не раскрыт.

Высокие показатели Магаданской области по инновациям и использованию передовых технологий обусловлены развитием горнодобывающей промышленности, в первую очередь специфической для территории золотодобывающей отрасли, несмотря на особо высокие риски хозяйственной деятельности в силу экстремальных природноклиматических условий, узости регионального рынка, удаленности и высоких тарифов на энергоресурсы и транспортное обслуживание. Перспективы развития региона видятся в комплексном использовании месторождений золота и угля, развитии морехозяйственного комплекса, в отдалённой перспективе – добыче и переработке нефти и газа [19].

Ситуацию же в остальных пяти регионах группы стоит рассмотреть обстоятельнее, поскольку она во многом типична как для большинства северных территорий, так и для многих других субъектов России. Она также описана нами в работе [20].

Основной поток инноваций промышленности в этих территориях формируют импортные технологии, которые доступны лишь финансово состоятельным экспортно ориентированным отраслям. Низкорентабельные предприятия не решаются на новые проекты из-за длительного срока окупаемости и больших рисков. В энергетической же отрасли модернизация тормозится жёсткими тарифными ограничениями и неплатежами и упирается в противоречивую систему отношений с поставщиками, потребителями и органами власти [21].

Играют свою роль и нефинансовые ограничения: нехватка квалифицированных работников (дополнительно осложняемая миграционным оттоком [22]), узость и сиюминутность мышления акционеров и менеджеров, несовершенство законодательства и различные административные барьеры [23], технологическая инерционность, предпочтительность более «лёгких» путей повышения экономической эффективности, таких как повышение цен, расширение масштабов производства или недобросовестная конкуренция.

Немалым препятствием для инновационного развития предприятий является их северное периферийное положение, обуславливающее сильное удорожание транспортных расходов и самого производства и неизбежно диктующее ориентацию на инорегиональные или зарубежные рынки. В таких условиях становится невыгодной и неудобной глубокая переработка сырья, поскольку она требует гибкости, близости к потребителю, наличия кадров соответствующего культурного и образовательного уровня. Яркий пример – деревообработка, чаще всего ограничивающаяся на Севере производством пиломатериалов, из которых потом российские или зарубежные партнёры производят конечную продукцию: мебель, столярные изделия, садовый инвентарь и т.д. [24].

Таким образом, невысокие показатели инновационно-инвестиционной активности «средней» группы северных регионов России являются не случайностью, а закономерным следствием культурно-исторических и природно-географических условий их развития. Их росту препятствуют как нехватка финансовых ресурсов в «нересурсных» производствах, так и глубоко укоренённые процессы глобальной конкуренции и многолетнего разрушения кадрового потенциала «северов».

Выводы

Итак, выполненная типология показала, что инновационно-инвестиционная система промышленности северных регионов страны находится в стадии становления, поэтому имеет весьма неоднородный, не до конца оформившийся характер, и требует дальнейшего наблюдения, осмысления, регулирования. Основная часть различий в экономико-технологическом уровне между территориями обусловлена влиянием трех факторов: научного, инновационного и инвестиционного развития. Эти факторы не имеют между собой прямой и однозначной взаимосвязи, поэтому использование многомерной классификации для оценки дифференциации их воздействия вполне оправданно и позволяет говорить о трёх различных типах развития.

Половина регионов Севера характеризуется посредственным уровнем инновационно-инвестиционной активности промышленности: довольно масштабными инвестициями в основной капитал за счёт природно-ресурсных отраслей при явно недостаточной инновационной составляющей в них, вопреки имеющемуся хорошему научному потенциалу. Здесь нужно продолжать диверсификацию экономики и формировать стимулы и механизмы взаимодействия промышленности с региональной наукой.

Реально высокую инновационную активность как по объёму затрат, так и по выпуску продукции показывают два региона – Сахалинская и Архангельская области. Этот успех нуждается в закреплении, в первом случае – на основе дальнейшего углубления переработки углеводородов, во втором – улучшении условий финансирования обрабатывающих производств.

Основная же часть инвестиционных ресурсов концентрируется в группе монопрофильных ресурсно-экспортных автономных округов. Здесь предпринимаются нужные шаги для придания этим финансовым потокам желаемого «научно-инновационного» направления, но неиспользованный потенциал модернизации пока ещё очень велик. Доминировавшая многие годы экспортно-нефтегазовая доктрина развития должна трансформироваться в стратегию широкопрофильной «знаниевой» экономики, ориентированную на выпуск конечных продуктов для внутреннего рынка.

В целом же результаты анализа подводят к мысли о многогранной неготовности экономики Севера (как и большинства других регионов России) для перехода к устойчивому инновационному развитию. Имеющиеся успехи – скорее «точечные прорывы», нежели системные достижения. И главная тому причина – отсутствие реального внутреннего стимула для технологического и гуманитарного рывка. Значит, его роль должен сыграть внешний вызов. Таковым могут оказаться нынешняя технологическая «блокада» России странами Запада, снижение мировых цен на углеводороды и резкое повышение стоимости импортных инноваций из-за девальвации рубля.

В заключение добавим, что изучение инновационной наполненности инвестиций должно быть ориентировано не только на поиск путей повышения их объёма или рентабельности. Следует расширять информационную базу анализа в направлении оценки качества инновационно-инвестиционных отношений, их соотнесённости с решением социальных и экологических проблем региона. Ведь нынешняя практика развития экономики, построенная на мотивации получения максимальной прибыли и опирающаяся на процентное банковское кредитование, неизбежно пренебрегает природоохранными вопросами и усиливает социальное и пространственное неравенство [25]. В науке всё больше говорится о необходимости повышения «зеленой» эффективности инвестиций, т.е. их направленности на защиту окружающей среды, сокращение бедности, раскрытие творческого потенциала личности и т.д., что требует значительных изменений в философии, культуре, стратегии и подходах всех действующих лиц, включая надзорные органы [26]. Главная же перемена должна заключаться в замене материально-потребительских мотиваторов на ценности духовного развития: бережливости, солидарности, справедливости [27]. Эти тезисы особенно актуальны для «северов» в силу их ресурсной специализации, национальнокультурной самобытности и повышенной экологической ранимости [28].

Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Уральского отделения РАН № 14 «Фундаментальные проблемы региональной экономики», проект 15-14-7-12 «Инновационный потенциал северных регионов России: оценка и перспективы развития».

Список литературы Инвестиционно-инновационная активность промышленности северных регионов России

- Стыров М.М., Колечков Д.В. Инвестиционная активность промышленности северных регионов России//Региональная экономика: теория и практика. 2014. №40 (367). С. 10-22.

- Стыров М.М., Колечков Д.В. Инновационная активность промышленности северных регионов России//Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 12 (387). С. 34-46.

- Движение регионов России к инновационной экономике: монография. М.: Наука, 2006. 402 с.

- Лавровский Б.Л., Лузин Р.С. О построении инновационно-инвестиционного рейтинга российских регионов//Пространственная экономика. 2013. № 2. С. 87-102.

- Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011. 576 с.

- Швец С.М. Теоретические подходы к построению инновационно-инвестиционной модели развития минерально-сырьевого комплекса//Экономика региона. 2012. № 2. С. 137-144.

- Баев И.А., Соловьева И.А. Эмпирический анализ взаимосвязи инвестиционной и инновационной активности регионов России//Экономика региона. 2014. № 1. С. 147-155.

- Подпятникова К.В., Савельева И.П. Оценка и анализ инвестиционного климата и инновационной активности в разрезе федеральных округов//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2013. Т.7. № 1. С. 66-71.

- Кулагина М.Е. Модель оценки потенциала инновационно-инвестиционного развития региона//Сибирская финансовая школа. 2012. 235.№ 3. С. 167-171.

- Север и Арктика в пространственном развитии России: научно-аналитический доклад/Научный совет РАН по вопросам регионального развития; СОПС при Министерстве экономического развития РФ и Президиуме РАН; ИЭП Кольского НЦ РАН; ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН. Москва-Апатиты-Сыктывкар: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2010. 213 с.

- Гаджиев Ю.А., Акопов В.И., Канев В.Н. Динамика инвестиций в основной капитал экономики северных регионов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 1 (37). С. 59-71.

- Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата. . -URL: http://fedstat.ru (дата обращения 22 июля 2015 г.).

- Хорошавин И.А. Формирование инновационной экономики Сахалинской области//Власть и управление на Востоке России. 2013. № 3 (64).

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года . -URL: http://www.admsakhalin.ru/?id=139 (дата обращения 6 августа 2015 г.).

- Орлов И.А. Компоненты инновационного развития региона//Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, серия «Гуманитарные науки». 2012. № 7-8. . -URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/-gn12-07/598-a (дата обращения 6 августа 2015 г.).

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года .-URL: http://old. dvi-naland.ru/files/i/2030.zip (дата обращения 6 августа 2015 г.).

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры до 2020 года и на период до 2030 года . -URL: http://investugra.ru/upload/2030%20(3).docx (дата обращения 6 августа 2015 г.).

- Инвестиционная стратегия Магаданской области на период до 2025 года .-URL:http://base.garant.ru/26941838/(дата обращения 5 августа 2015 г.).

- Стыров М.М., Колечков Д.В., Шляхтина Н.В. Инновационное развитие промышленности Республики Коми: стимулы и препятствия//Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. Сыктывкар, 2015. № 2. C. 120-138.

- Чайка Л.В. Приоритеты модернизации энергетической инфраструктуры в сельской местности Республики Коми//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 2 (38). С. 104-115.

- Фаузер В.В. Демографический потенциал северных регионов России -фактор и условие экономического освоения Арктики//Экономика региона. 2014. № 4. С. 69-81.

- Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Инновационное развитие арктической зоны Российской Федерации: проблемы и перспективы экономического роста//Друкеровский вестник. 2015. №1. С. 128-141

- Дмитриева Т.Е., Носков В.А., Шишелов М.А. Направления роста эффективности лесопереработки в Республике Коми//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2014. №4. С. 79-86.

- Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2013. 1072 с.

- Кожевникова Т.М., Тер-Акопов С.Г. «Зеленая экономика» как одно из направлений устойчивого развития//Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 3 (049). С. 78-82.

- Агеев А.И. Творчество, озаренное идеалами//Однако. 2012. № 10 (119).

- Лаженцев В.Н. Содержание, системная организация и планирование территориального развития. Екатеринбург -Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2014. 236 с.