Инвестиционно-инновационное развитие сельского хозяйства: методика управления технологическими разрывами

Автор: Талах Н.Д.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлена методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве. Рассмотрены причины их возникновения, включая экономические факторы, уровень образования и квалификацию персонала, инфраструктуру, а также политические и правовые аспекты. Особое внимание уделяется управлению технологическими разрывами на отраслевом уровне – в сельском хозяйстве. Решающую роль в трансформации данного сектора играют инвестиции и инновации, прежде всего в контексте преодоления технологических разрывов, которые могут негативно сказаться на его конкурентоспособности. В работе предложена методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве, которая включает определение предела действующей технологии, оценку скорости приближения к этому пределу и своевременную разработку новых технологий. Методика состоит из семи этапов: анализ текущего состояния, разработка стратегии внедрения, интеграция технологий, повышение квалификации кадров, мониторинг и оценка эффективности новых технологий, а также адаптация к изменениям через коллаборации и альянсы. В заключение представлены экономические преимущества применения предложенной методики, включая увеличение эффективности использования ресурсов, снижение операционных затрат, рост рентабельности сельскохозяйственного производства, а также адаптацию к изменениям в рыночной среде. Это открывает новые возможности для инновационного развития и создания рабочих мест, увеличения объемов производства и доходов. Кроме того, использование современных технологий снижает негативное воздействие на окружающую среду и способствует созданию устойчивых бизнес-отношений, что повышает конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий.

Технологии, технологический разрыв, инвестиционно-инновационное развитие, сельское хозяйство, управление, методика, предприятия, эффективность, конкурентоспособность, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/149149369

IDR: 149149369 | УДК: 631.15:330.341.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.3.16

Текст научной статьи Инвестиционно-инновационное развитие сельского хозяйства: методика управления технологическими разрывами

DOI:

Интеграция инновационных технологий в различные сферы народного хозяйства становится неотъемлемой частью и необходимостью для сохранения и увеличения конкурентоспособной позиции на рынке и улучшения эффективности процессов производства, логистики и распределения, управления ресурсами, маркетингом, сбытом и данными, адаптации к изменениям. Однако в связи с глобальными, региональными и отраслевыми различиями процесс интегрирования инновационных технологий приводит к образованию так называемых технологических разрывов.

Вопросам исследования технологических разрывов уделяли внимание множество ученых. Первым, кто начал систематически изучать эту тему, является Й.А. Шумпетер [Schumpeter, 1942], продолжили работать в этом направлении Э. Гидденс [Giddens, Griffiths, 2006], К. Шваб [Schwab, 2016], М. Портер [Zafar, Porter, 1990] и др.

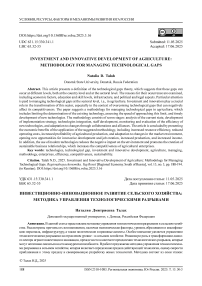

Теория технологического разрыва описывает разницу в уровне технологического развития и инновационной активности между различными странами, регионами или отраслями, что приводит к различиям в экономической производительности и конкурентоспособности. Этот разрыв может проявляться в различных аспектах: от уровня внедрения новых технологий до общего уровня производительности и инновационности [Акельев, 2013; Конобеева, Есаков, Маркова, 2022; Прохорова, Гуреев, 2023; Прохорова, Елхо-ва, 2023]. Причины возникновения технологических разрывов представлены на рисунке 1.

Сельское хозяйство России играет важную роль в экономике страны, обеспечивая продовольственную безопасность и создавая рабочие места [Решетникова, 2023; Прогноз научно-технологического ... , 2017]. Однако в последние годы в аграр- ном секторе наблюдается значительный технологический разрыв как между различными регионами, так и между крупными и мелкими хозяйствами [Богачев, 2019; Голубев, 2019; Кирюшин, 2019]. Эффективное управление этими разрывами является ключевым фактором для достижения устойчивого развития сельского хозяйства в России.

Управление технологическими разрывами в сельском хозяйстве – это процесс, направленный на выявление, анализ и устранение различий между существующими технологиями и передовыми практиками в аграрном секторе. Этот подход помогает повысить эффективность, устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства.

Методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве

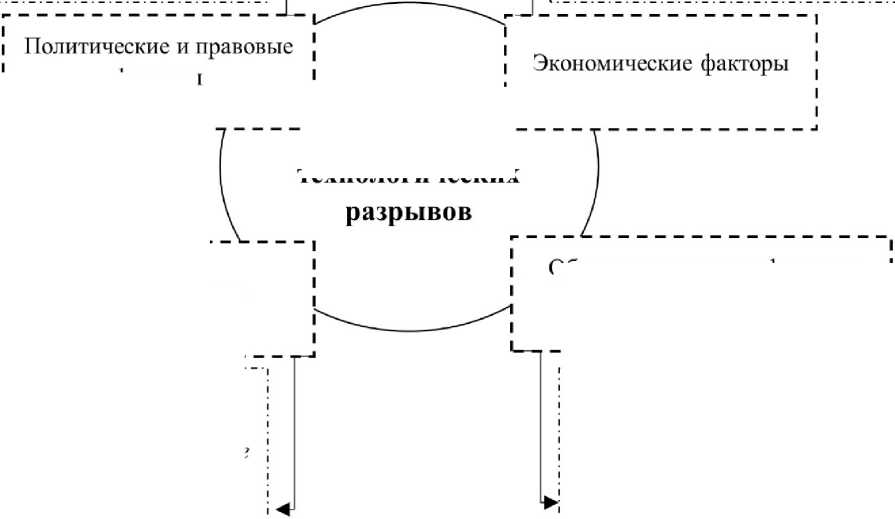

С целью преодоления технологического разрыва предложена методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве, которая представлена на рисунке 2 и состоит из нескольких ступеней – это определение предела действующей технологии, оценка скорости приближения к технологическому пределу и своевременная разработка новой технологии.

Предлагаемая методика включает семь этапов, каждый из которых сопровождается детализированным пошаговым процессом.

Первым этапом является анализ текущего состояния . На данном этапе производится анализ существующих технологий (идентификация базовых технологий) в сельском хозяйстве – традиционные методы орошения, механизации, земледелия и т. д. Также возможно выявление новых технологий, которые соответствуют уровню развития TRL 1-3 [ГОСТ Р 71726-2024, 2024].

Политическая стабильность, наличие эффективного законодательства и поддержка со стороны государства могут способствовать или препятствовать технологическому прогрессу

факторы

Инфраструктура

‘ Причины I возникновения

технологических

Наличие или отсутствие необходимой инфраструктуры (например, интернет, транспортные сети) может значительно замедлить или ускорить технологическое развитие

; Разные уровни экономического

■ развития и доступ к

! финансированию могут приводить к

; различиям в технологическом

■ прогрессе

Образование и квалификация рабочей силы

Уровень образования и профессиональной подготовки рабочей силы напрямую влияет на способность осваивать и внедрять новые технологии

Рис. 1. Причины возникновения технологических разрывов Примечание. Составлено автором.

1. Анализ текущего состояния

Г ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

2. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕДЕЛУ

|

1.1. Идентификация базовой технологии ! |

1.2. Анализ зрелости ! базовой технологии ! |

1.3. Оценка влияния внешних ! факторов на развитие базовой технологии |

! 1.4. Выявление ! технологических ; разрывов |

1.5. Формирование рекомендаций |

3. СВОЕВРЕМЕННАЯ РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

2. Разработка стратегий внедрения

-

2.1. Определение видения и миссии

-

2.2. Анализ внешних и внутренних факторов среды

-

2.3. Установка стратегических целей

-

2.4. Разработка дорожной карты

-

2.5. Определение ресурсов н инвестиций

-

2.6. Приоритезация технологий

2.7. Планирование обучения

6. Адаптация к изменениям

6.1. Гибкость стратегий

6.2. Мониторинг изменений

6.3. Непрерывное совершенствование

-

7. Коллаборации и альянсы

-

7.1. Формирование стратегических альянсов

-

7.2. Создание кластеров

3. Интеграция

; 3.1. Определение

3.2. Разработка

3.3. Стандартизация

технологий

! видения и миссии

; интеграционной стратегии 1

данных н процессов

Рис. 2. Методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве Примечание. Составлено автором.

Следующим шагом является анализ зрелости базовых технологий. Данный анализ может осуществляться при помощи моделей зрелости, позволяющих оценить уровень готовности технологий к внедрению (Модель Technology Readiness Levels, Модель Commercialization Readiness Levels, Модель Manufacturing Readiness Levels, Maturity Level Framework, Innovation Readiness Levels), а также посредством применения методов оценки сильных и слабых сторон технологий, возможностей и угроз их внедрения (SWOT-анализ, PESTEL-анализ, анализ конкуренции, анализ жизненного цикла (LCA), анализ рисков, картирование заинтересованных сторон). Далее осуществляется оценка влияния внешних факторов – анализируются рынок, экологические и социальные факторы.

На основании произведенных оценок происходит идентификация технологических разрывов посредством сравнительного анализа существующих технологий с новыми решениями, а также определения потребностей сельскохозяйственных предприятий. В результате формируются рекомендации по приоритизации технологий для внедрения и выбора стратегии их реализации, что создает основу для разработки комплексной стратегии внедрения.

Второй этап – разработка стратегии внедрения – заключает в начале определение видения и миссии: формулировка целей в долгосрочной перспективе и желаемого состояния сельскохозяйственной отрасли в контексте внедрения новых технологий (видение), а также установка целей и задач для достижения видения (миссия). После чего необходимо проанализировать внешнюю (применение PESTEL-анализа, SWOT-анализа, анализа конкурентной среды (модель пяти сил Портера), анализа трендов, анализа рынка) и внутреннюю (применение SWOT-анализа, анализа ресурсов и компетенций, анализа цепочки создания стоимости (Value Chain Analysis) среды, а также выполнение финансового анализа, анализа организационной структуры и культуры).

Установка стратегических целей для внедрения новых технологий, а также определение среди них приоритетных. На основании приоритетных стратегических целей разрабатывается дорожная карта внедрения технологий – детализированный план действий, включающий временные ограничения, необходимые ресурсы, ответственных за выполнение задач и ожидаемые результаты. Главной особенностью плана являет- ся гибкость – обеспечение возможности адаптации плана в ответ на изменения в условиях рынка, технологий или внешней среды.

Далее следует определение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов, требуемых для эффективной реализации стратегического плана, а также формирование стратегии привлечения финансирования и их распределения между внедряемыми технологиями согласно приоритезации.

Заключительным шагом второго этапа является планирование обучающих программ, включающее наработку необходимых навыков и знаний для эффективного использования новых инновационных технологий.

Третий этап – интеграция технологий . На данном этапе осуществляется анализ совместимости технологий: проводится оценка существующих технологий и систем с целью определения их функциональных возможностей и ограничений. Также осуществляются выявление областей, в которых новые технологии могут дополнить или повысить эффективность действующих систем, идентификация потенциальных конфликтов или несовместимостей. На основе анализа разрабатывается интеграционная стратегия и осуществляется стандартизация данных и процессов.

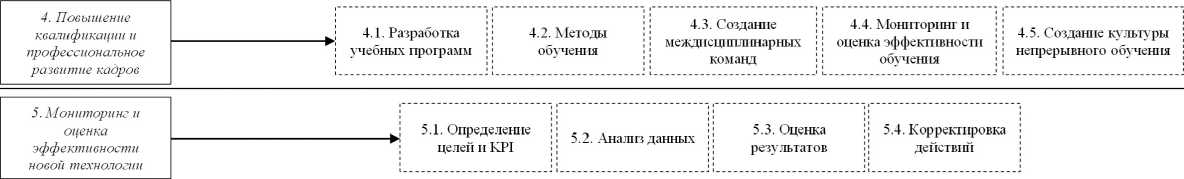

Следующим, четвертым этапом методики является повышение квалификации и профессиональное развитие кадров , он подразумевает формирование учебных программ с подбором рекомендованных методов обучения (курсы для специалистов в сфере инновационных технологий сельскохозяйственной отрасли). Далее осуществляется процесс формирования экспертных команд, в состав которых входят агрономы, инженеры-агрономы, экологи, специалисты по агрономической информатике, агрономической экономике и ресурсосбережению, биотехнологи, инженеры по автоматизации и роботизации.

Список специалистов может быть дополнен в зависимости от специализации программ обучения.

Для обеспечения эффективности разработанных учебных программ и внесения своевременных корректировок как в процессе реализации, так и на конечном этапе необходим непрерывный мониторинг и оценка процесса обучения. Корректировка позволяет точечно вносить изменения и дополнять учебные программы в соответствии с современными потребностями сотрудников, занятых в сельскохозяйственной отрасли.

На фоне стремительного развития цифровых технологий и экономики важно акцентировать внимание на внедрении процесса непрерывного обучения.

Далее, на пятом этапе, необходимо оценить эффективность новой технологии . На первых стадиях разработки и внедрения новой технологии следует сформулировать цели, которые будут подкреплены соответствующими KPI. Непрерывный и систематический мониторинг работы новой технологии (сбор, анализ, оценка данных) позволяет получить текущую эффективность внедренной технологии.

Получаемая информация об эффективности новой технологии подвергается количественной оценке, результаты которой отражают наличие или отсутствие проблемных областей. При наличии несоответствий с заданными значениями KPI необходимо подготовить план корректирующих действий для устранения несоответствий, который будет адаптируемым и гибким – на это направлен шестой этап методики управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве.

Адаптация к изменениям – шестой этап. Каждая разрабатываемая стратегия должна обладать гибкостью, позволяющей адаптироваться в ответ на изменения во внешней среде, внутренние условия или требования рынка.

Последний шаг данного этапа представляет собой непрерывный процесс совершенствования бизнес-процессов, который достигается путем непрерывного мониторинга входящих и выходящих данных до/после анализа рынка конкурентов и внутренних процессов отрасли.

Завершающий этап методики управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве – это формирование стратегических кол-лабораций и альянсов , которые подразумевают процесс создания партнерских отношений между наукой и бизнесом с целью достижения общих целей, обмена ресурсами, знаниями или технологиями.

Установление связей с университетами и исследовательскими организациями для доступа к последним достижениям в области технологий и совместных исследований, а также партнерских отношений с технологическими компаниями для внедрения новых решений, таких как системы точного земледелия, IoT-устройства и другие инновации.

Важным аспектом также является создание региональных или отраслевых кластеров, где компании, фермеры, исследовательские институты и государственные организации могут объединять усилия для совместного решения проблем, обмена знаниями и ресурсами. Кластеры способствуют созданию экосистемы инноваций и повышению конкурентоспособности.

Заключение

Предложенная методика управления технологическими разрывами в сельском хозяйстве предоставляет ряд значительных экономических преимуществ.

Оптимизация технологий и процессов позволяет увеличить эффективность использования ресурсов (земли, воды, удобрений и труда), что ведет к повышению общей производительности сельскохозяйственного производства. Внедрение новых технологий способствует: сокращению операционных затрат, например, затраты на труд, энергоресурсы и материалы, что, в свою очередь, повышает рентабельность сельскохозяйственного производства; производству более качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции, что повышает конкурентоспособность и позволяет получать более высокие цены на рынке; инновационному развитию сельского хозяйства, что может открыть новые рынки и возможности для бизнеса, а также способствовать созданию новых рабочих мест; улучшению логистики и управления цепочками поставок, что снижает затраты и повышает скорость реакции на изменения спроса.

Использование новых технологий позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду, что, в свою очередь, может привести к экономическим выгодам, связанным с соблюдением экологических норм и стандартов, а также к получению субсидий и грантов за устойчивое ведение сельского хозяйства.

Управление технологическими разрывами позволяет сельскохозяйственным предприятиям адаптироваться к изменениям в рыночной среде, климатическим условиям и другим внешним факторам, предлагая оперативные инновационные решения, что снижает риски и повышает устойчивость бизнеса среди конкурентов.

Таким образом, управление технологическими разрывами в сельском хозяйстве не только способствует росту объемов производства и доходов, но и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития аграрного сектора.